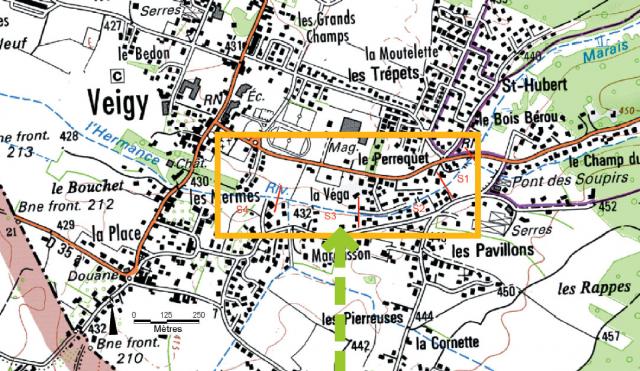

Restauration de l’Hermance dans la traversée du bourg de Veigy-Foncenex

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Hermance |

| Distance à la source | 6.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11815 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

VEIGY-FONCENEX (74293) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 4 500 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

72 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 554 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 781 600 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - conseil général (31 %) - conseil régional (20 %) - agence de l’eau (28 %) - Symasol (16 %) - direction technique du canton de Genève (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - conseil général - agence de l’eau - direction technique du canton de Genève |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte des affluents du Sud-ouest lémanique

|

| Contacts | Maxime Chateauvieux |

|

Symasol

technicien.symasol@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

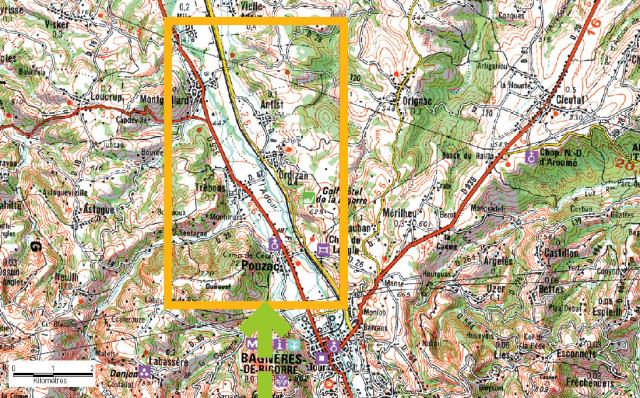

Restauration de la dynamique naturelle de l’Adour amont

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1996 décembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 12100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Adour |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 14.00 ‰ |

| Débit moyen | 9.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Arrêté Préfectoral de Biotope |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR236 FRFR237B |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

HAUTES-PYRENEES (65) |

| Communes(s) |

BAGNERES-DE-BIGORRE (65059) HIIS (65221) MONTGAILLARD (65320) ORDIZAN (65335) POUZAC (65370) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

794 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 66 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 794 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil régional (20 %) - conseil général (10 %) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes de la Haute Bigorre

|

| Contacts | Jean-Luc Cazaux |

|

Communauté de communes de la Haute Bigorre

jlc.bv@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

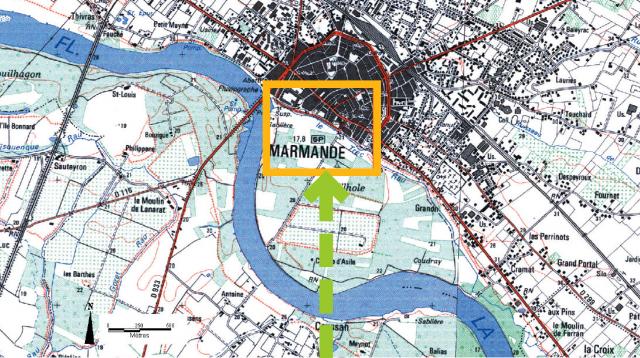

Rehaussement du fond du lit du Trec et valorisation paysagère du site

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2006 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 570 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Trec |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 92.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR632 NABE |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

AQUITAINE |

| Département(s) |

LOT-ET-GARONNE (47) |

| Communes(s) |

MARMANDE (47157) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 23 200 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

560 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 982 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 604 200 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - commune de Marmande - Union européenne (FEOGA–G) - direction régionale de l’environnement (DIREN) - conseil général - conseil régional |

| Partenaires techniques du projet | - direction départementale de l’équipement (DDE), - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) – Service départemental - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Marmande

|

| Contacts | Nathalie Lepot |

|

Commune de Marmande, service environnement

lepot@mairie-marmande.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

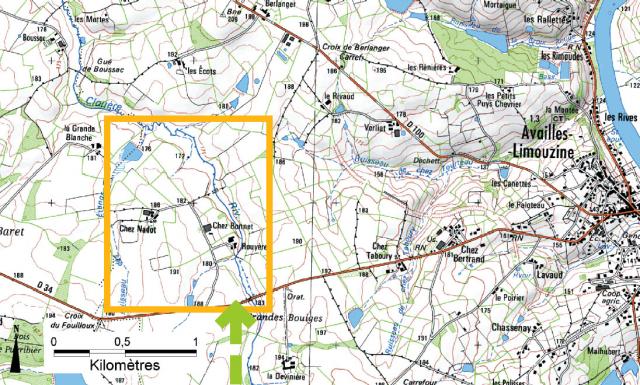

Restauration du matelas alluvial de la Clouère par recharge granulométrique

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2008 août 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 324 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Clouère |

| Distance à la source | 6.60 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 40.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

POITOU-CHARENTES |

| Département(s) |

VIENNE (86) |

| Communes(s) |

AVAILLES-LIMOUZINE (86015) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

8 140 € HT

soit, au mètre linéaire : 26 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 8 140 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - fédération départementale de la pêche - conseil régional - fédération nationale pour la pêche en France |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes - fédération départementale de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement du Val de clouère

|

| Contacts | Anne Berteau |

|

Syndicat intercommunal d’aménagement du Val de clouère

58 rue Principale 86160 Saint-Maurice-La-Clouère

siaduvaldeclouere@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

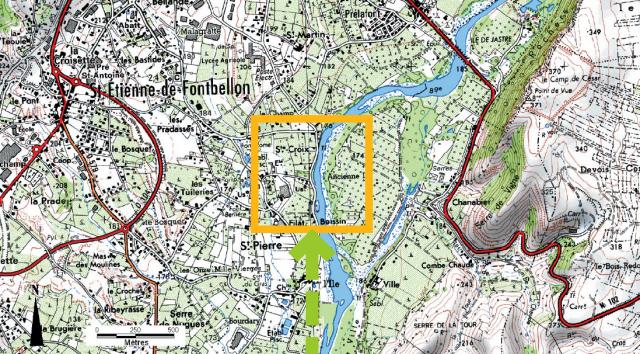

Reconstitution du matelas alluvial sur l’Ardèche : un exemple non réussi

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2001 mai 2002 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Ardèche |

| Distance à la source | 50.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

60.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

60.00 m

|

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 25.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR419 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

ARDECHE (07) |

| Communes(s) |

AUBENAS (07019) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 3 900 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

33 100 € HT

soit, au mètre linéaire : 37 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 37 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil général (45 %) - agence de l’eau (35 %) - commune d’Aubenas (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Commune d’Aubenas - conseil général - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat Ardèche Claire

|

| Contacts | Anne Fell |

|

Syndicat Ardèche Claire

contrat.riviere@ardecheclaire.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

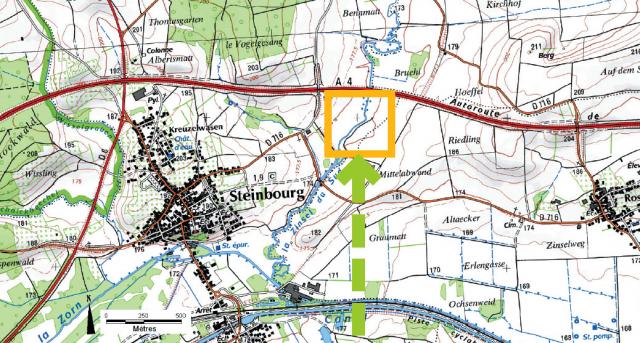

Effacement d’un plan d’eau de loisirs sur la Zinsel du Sud

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 1999 décembre 2001 |

| Linéaire concerné par les travaux | 430 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Zinsel |

| Distance à la source | 29.30 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 6.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.78 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR181 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

STEINBOURG (67478) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

40 660 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 40 660 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - conseil général |

| Partenaires techniques du projet | - conseil général - conservatoire des sites alsaciens |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat d’aménagement du bassin de la Haute Zorn

|

| Contacts | M. Sinniger |

|

Place Général-de-Gaulle

67790 Steinbourg

mairie.steinbourg@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Dérivation et recréation du lit mineur de la Veyle au droit de la gravière de Saint-Denis-lès-Bourg

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 octobre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Veyle |

| Distance à la source | 28.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

4.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 25.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR587b |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

BUELLAS (01065) SAINT-DENIS-LES-BOURG (01344) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 60 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

410 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 30 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 860 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (42 %) - Granulat Rhône-Alpes (18 %) - syndicat mixte Veyle vivante (17 %) - conseil régional (16 %) - conseil général (7 %). |

| Partenaires techniques du projet | - communes de Buellas et de Saint-Denis-lès-Bourg - fédération départementale pour la pêche - association locale pour la pêche - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Granulat Rhône-Alpes |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte Veyle vivante

|

| Contacts | Julien Corget |

|

SMVV - 77, route de Mâcon - 01540 Vonnas

Tél. : 04 74 50 26 66

contact@veyle-vivante.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

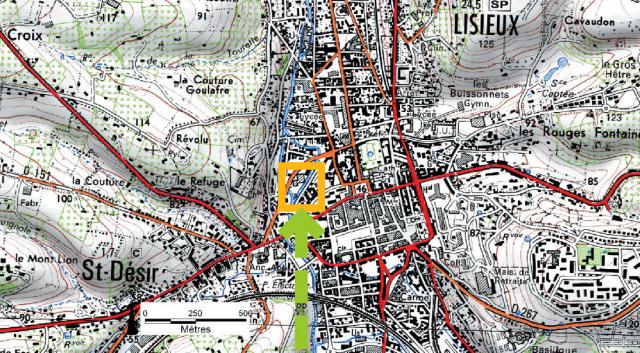

Effacement du barrage-clapet sur la Touques à Lisieux

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2007 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 230 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Touques |

| Distance à la source | 65.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

9.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

9.00 m

|

| Pente moyenne | 2.50 ‰ |

| Débit moyen | 5.58 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR277 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE |

| Département(s) |

CALVADOS (14) |

| Communes(s) |

LISIEUX (14366) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 25 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

408 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 450 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau - Conseil supérieur de la pêche (nouvellement onema) - Cellule d’assistance technique à l’entretien des rivières - Associations locales pour la pêche et de canoë-kayak - Direction départementale de l'agriciluture et de la forêt |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau (80 %) - commune de Lisieux (20 %) |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Lisieux

|

| Contacts | Yannick Lefèvre |

|

Commune de Lisieux

21 rue Henry-Chéron - 14100 Lisieux

ylefevre@ville-lisieux.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

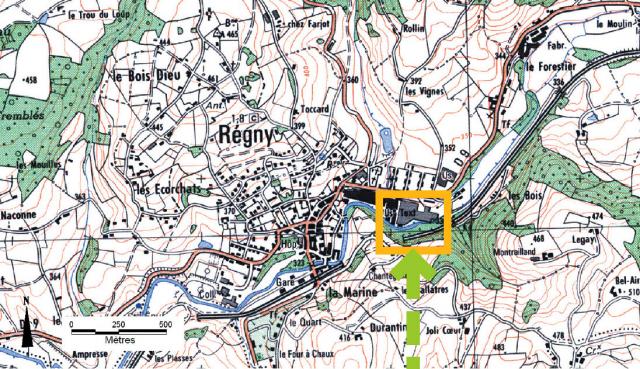

Arasement d’un seuil industriel sur le Rhins

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2007 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rhins |

| Distance à la source | 36.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.13 ‰ |

| Débit moyen | 3.33 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0178b |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

LOIRE (42) |

| Communes(s) |

REGNY (42181) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 1 750 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

12 074 € HT

soit, au mètre linéaire : 670 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 13 825 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil général (40 %) - agence de l’eau (30 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération de pêche de la Loire - établissement Descamps-Jalla |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Régny

|

| Contacts | Jean-Charles Drevet |

|

Contrat de rivière Rhins - Trambouze COPLER

42740 Saint-Symphorien-de-Lay

jc.drevet@copler.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

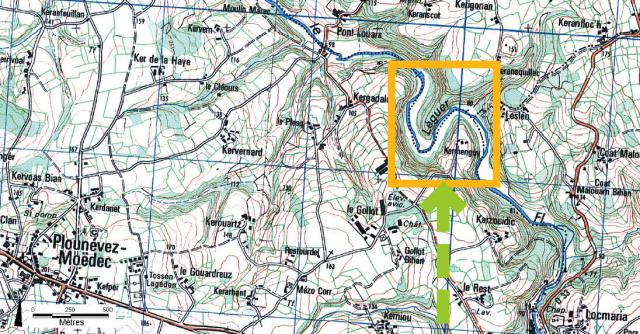

Effacement du barrage de Kernansquillec sur le Leguer

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 1996 décembre 2000 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Léguer |

| Distance à la source | 26.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

10.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 6.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR0046 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5300008

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BRETAGNE |

| Département(s) |

COTES-D'ARMOR (22) |

| Communes(s) |

PLOUNEVEZ-MOEDEC (22228) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 15 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 385 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 400 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - ministère de l’industrie (70 %) - agence de l’eau (20 %) - ministère de l’environnement (5 %) - Communauté européenne (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Association de la vallée du Léguer - Eau et Rivières de Bretagne - direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Conseil supérieur de la pêche (nouvellement Onema) |

| Maître d'ouvrage |

L’État pour les travaux de démantèlement, la communauté des communes de Belle-Isle-en-Terre et Beg-Ar-C’hra pour le volet réhabilitation

|

| Contacts | Catherine Moret |

|

Association de la vallée du Léguer

association.leguer@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS