Arasement du seuil de Sainte-Marie sur la Roanne

Créée le 01/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 septembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 150 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Roanne |

| Distance à la source | 19.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.27 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR88 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

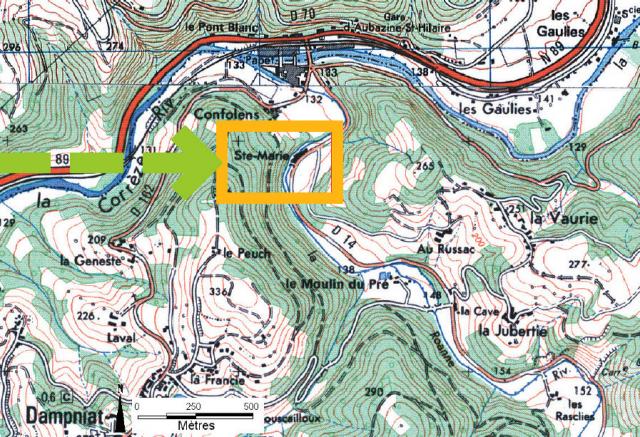

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

LIMOUSIN |

| Département(s) |

CORREZE (19) |

| Communes(s) |

DAMPNIAT (19068) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

99 600 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 118 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (32 %) - conseil régional (20 %) - conseil général (20 %) - État (18 %) - copropriétaires (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - conseil général - agence de l’eau - direction départementale de l’agriculture et de la forêt |

| Maître d'ouvrage |

Neuf copropriétaires du seuil

|

| Contacts | Onema, service départemental de la Corrèze |

|

sd19@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement d’un seuil à la Roche d’Alès sur la Dême

Créée le 01/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 août 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Dême |

| Distance à la source | 10.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1093 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

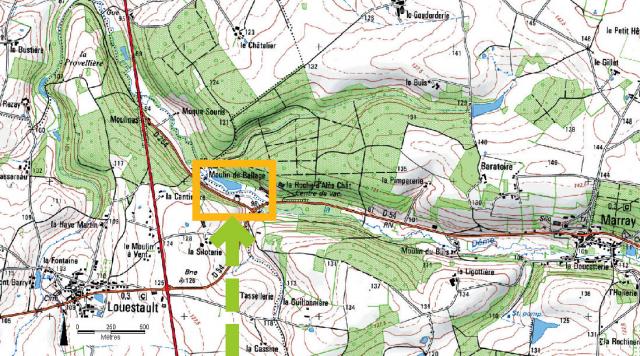

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

MARRAY (37149) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

3 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - propriétaire (70 %). - Agence de l’eau (30 %), |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - fédération départementale pour la pêche - Direction départementale de l'agriculture et de la forêt |

| Maître d'ouvrage |

Propriétaire de l’ouvrage

|

| Contacts | G. Ricou |

|

FDAAPPMA d’Indre et Loire

g.ricou-fedepeche37@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement de vingt petits ouvrages et diversification du lit mineur du Couasnon

Créée le 01/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2006 juillet 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 26686 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Couasnon |

| Distance à la source | 0.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.80 ‰ |

| Débit moyen | 0.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1561 FRGR0453 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

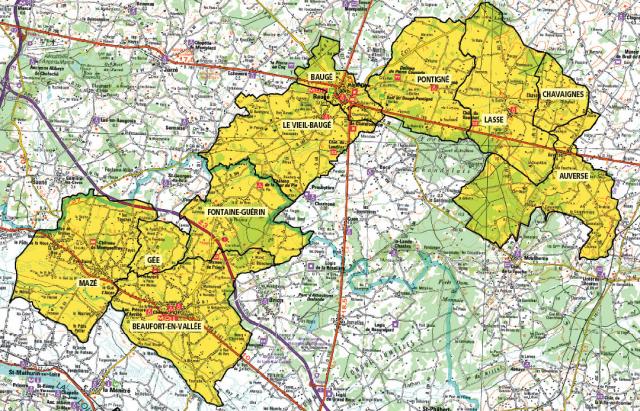

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 207 120 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal pour l’aménagement du Couasnon

|

| Contacts | Sylvain Royet |

|

Syndicat intercommunal pour l’aménagement du Couasnon

4, rue Foulques Nerra - 49150 Baugé

sia.couasnon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement du seuil de Stalapos sur l’Alagnon

Créée le 31/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 octobre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Alagnon |

| Distance à la source | 15.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

5.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.50 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional Site inscrit |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0247 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

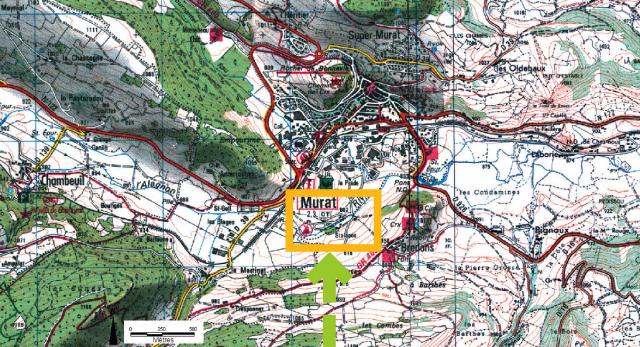

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

CANTAL (15) |

| Communes(s) |

MURAT (15138) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 10 400 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

153 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 173 800 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (40%), - conseil général (25%) - conseil régional (15%) - syndicat mixte de gestion de l’Alagnon (10%) - fédération départementale de la pêche (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - fédération départementale de la pêche. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal de gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL)

|

| Contacts | Guillaume Ponsonnaille |

|

47, rue Jean Lépine - 15500 Massiac

alagnon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

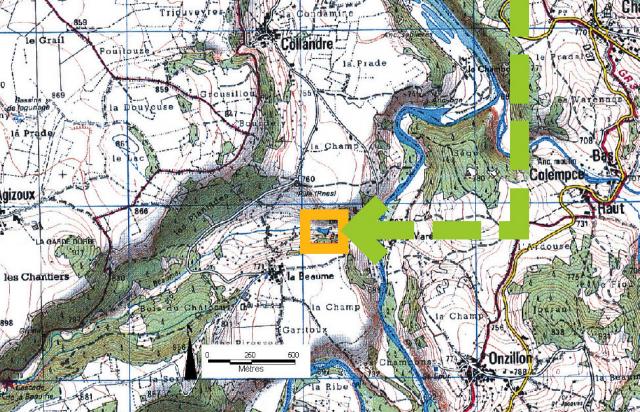

Effacement du barrage de Fatou sur la Beaume

Créée le 31/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2007 août 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 50 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Beaume |

| Distance à la source | 9.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 37.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.23 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1677 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8301096

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

SOLIGNAC-SUR-LOIRE (43241) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

204 850 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 204 850 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Etat (40%) - Etablissement Public Loire (25%) - Agence de l'eau (20%) - Union européenne (15%) |

| Partenaires techniques du projet | - Électricité de France - office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - fédération départementale pour la pêche - association locale de pêche. |

| Maître d'ouvrage |

Établissement public Loire

|

| Contacts | Olivier Collon |

|

olivier.collon@eptb-loire.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

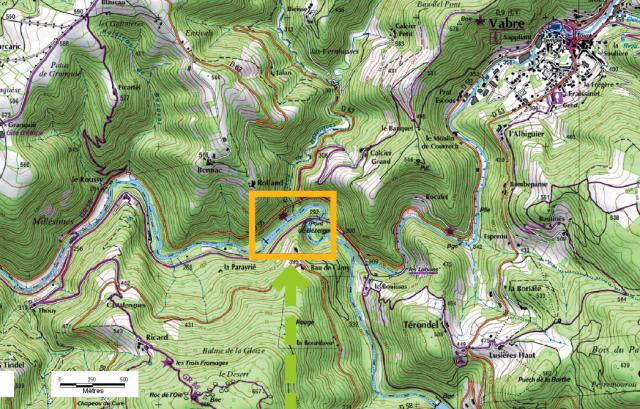

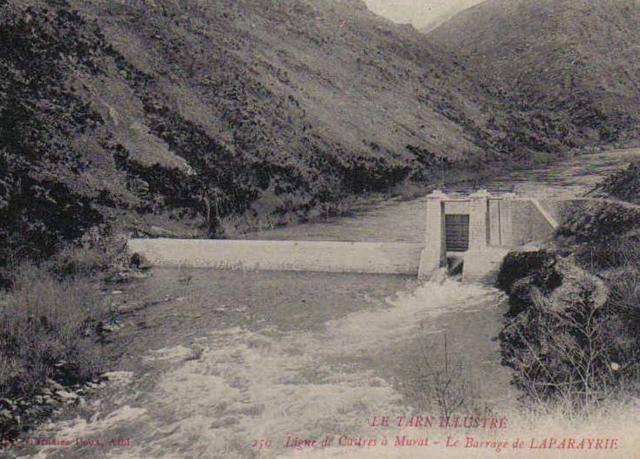

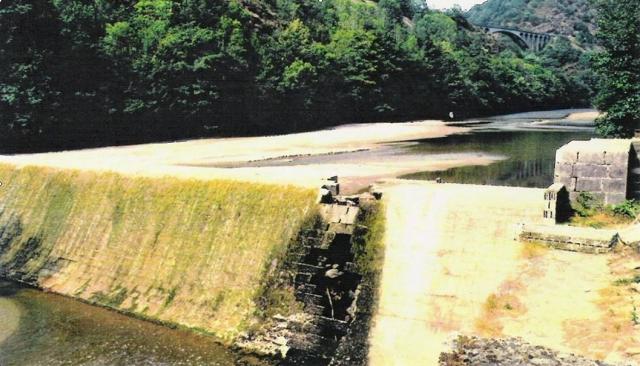

Démantèlement du barrage de Laparayrié sur l’Agout

Créée le 21/05/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 1996 novembre 1996 |

| Linéaire concerné par les travaux | 800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Agout |

| Distance à la source | 73.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

17.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 5.00 ‰ |

| Débit moyen | 11.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR147 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

MONTREDON-LABESSONNIE (81182) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 155 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - EDF |

| Partenaires techniques du projet | - Services de l’État - Fédération départementale pour la pêche - brigade départementale du Conseil supérieur de la pêche (nouvellement service départemental de l’Onema) |

| Maître d'ouvrage |

Électricité de France

|

| Contacts | Daniel Maynadier |

|

Onema - service départemental du Tarn

sd81@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

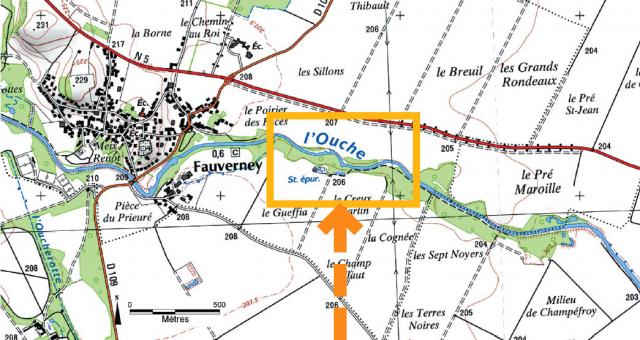

Acquisition foncière sur les rives de l’Ouche

Créée le 21/05/2010

L'opération

| Catégories | Préservation et gestion |

| Type d'opération |

Maîtrise foncière des zones riveraines au cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 1998 mai 1998 |

| Linéaire concerné par les travaux | 650 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Ouche |

| Distance à la source | 72.70 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.30 ‰ |

| Débit moyen | 68.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR646 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

FAUVERNEY (21261) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 49 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : 75 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 49 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - plan de financement non connu |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema). - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte d’étude et d’aménagement du bassin de l’Ouche et de ses affluents

|

| Contacts | Lisa Largeron et Romain Garraut |

|

smeaboa.dijon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

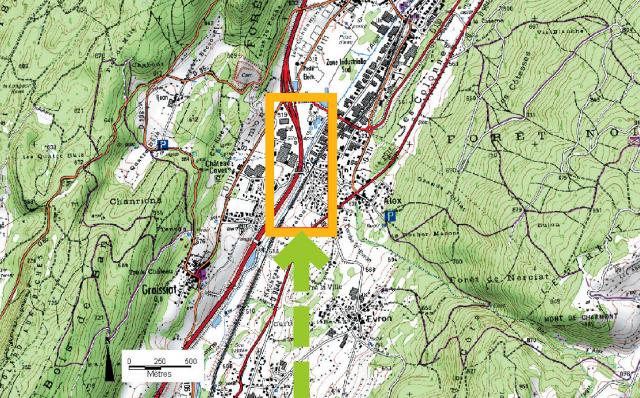

Aménagement d’un chenal d’étiage sur le Lange

Créée le 01/02/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2007 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Lange |

| Distance à la source | 12.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR1414 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

GROISSIAT (01181) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

44 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 26 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 44 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (35%) - conseil régional (20%) - conseil général (20%) - Fédération de pêche de l’Ain (17%) - SIVU (8%) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

SIVU LANGE OIGNIN

|

| Contacts | Cyril Frequelin |

|

SIVU du Lange et de l'Oignin

57 rue René Nicod

BP 809

01108 OYONNAX CEDEX

c.frequelin@haut-bugey.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Arasement d’un seuil sur la Corrèze au sein de l’agglomération de Tulle

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 600 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Corrèze |

| Distance à la source | 57.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 10.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR324A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

LIMOUSIN |

| Département(s) |

CORREZE (19) |

| Communes(s) |

TULLE (19272) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

293 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 488 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 293 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l'eau (30%) - FEDER (26%) - communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze (20%) - conseil régional (14%) - conseil général (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze - club de canoës kayaks - conseil général - Onema délégation interrégionale Massif-Central - direction départementale de l’agriculture et de la forêt - agence de l'eau |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze

|

| Contacts | Anne Chollet |

|

4 rue du 9 juin 1944

19000 TULLE

anne.chollet@cc-tullecorreze.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

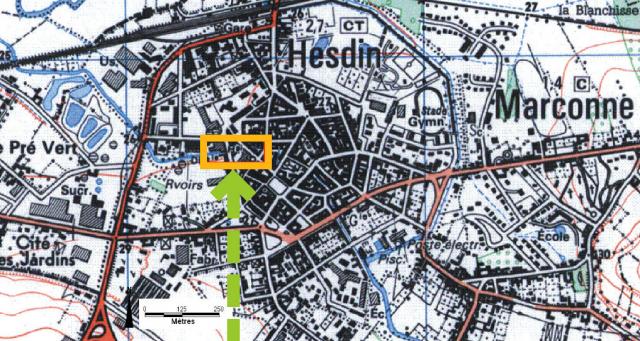

Rétablissement de la continuité écologique sur la Canche à Hesdin

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2003 août 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Canche |

| Distance à la source | 48.40 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 2.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR13 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

HESDIN (62447) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 20 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

80 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 100 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Commune de Hesdin et LTO (10 %) - direction régionale de l’environnement (20 %) - conseil régional (20 %) - agence de l’eau (50 %) hors démolition du garage pris en charge uniquement par LTO et la commune |

| Partenaires techniques du projet | - supérieur de la pêche (nouvellement Onema) - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) - fédération départementale de pêche |

| Maître d'ouvrage |

Direction régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement

|

| Contacts | Sébastien Cosnier |

|

45, rue de Tournai

59000 Lille

sebastien.cosnier@developpement-durable.gouv.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS