LAUNAY GEFFROY : Remise en talweg d’un cours d’eau et suppression d’un remblai dans un parc péri-urbain

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Milieux humides Hydromorphologie Fonctionnalité du cours d’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2015 août 2015 |

| Surface concernée par les travaux | 0.25 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0112 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays |

Non renseigné |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

GEVEZE (35120) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 2020 |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

19765

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 21785 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Cabinet Bourgois, Commune de Gévezé, Entreprise BTP |

| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte du bassin de la Flume (aujourd’hui Eaux et Vilaine)

|

| Contacts | Laëtitia Citeau |

|

laetitia.citeau@eaux-et-vilaine.bzh |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

KERGUÉLIDIC : Restauration d’une zone humide et du cours d’eau sur le site d’un projet de lotissement

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Hydromorphologie Milieux humides Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2016 janvier 2017 |

| Surface concernée par les travaux | 0.56 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0061 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

PLABENNEC (29160) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 9000 |

| Coût des acquisitions | 316850 |

| Coût des travaux et aménagement |

330753

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 656604 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - AEH (Aménagement Environnement Hydraulique), MARC – Jardin Service |

| Maître d'ouvrage | Commune de Plabennec

|

| Contacts | Loic Jacquemond |

|

dst@plabennec.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Sensibilisation des propriétaires d'ouvrages sur le bassin de l'Aron

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2010 mars 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 8500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

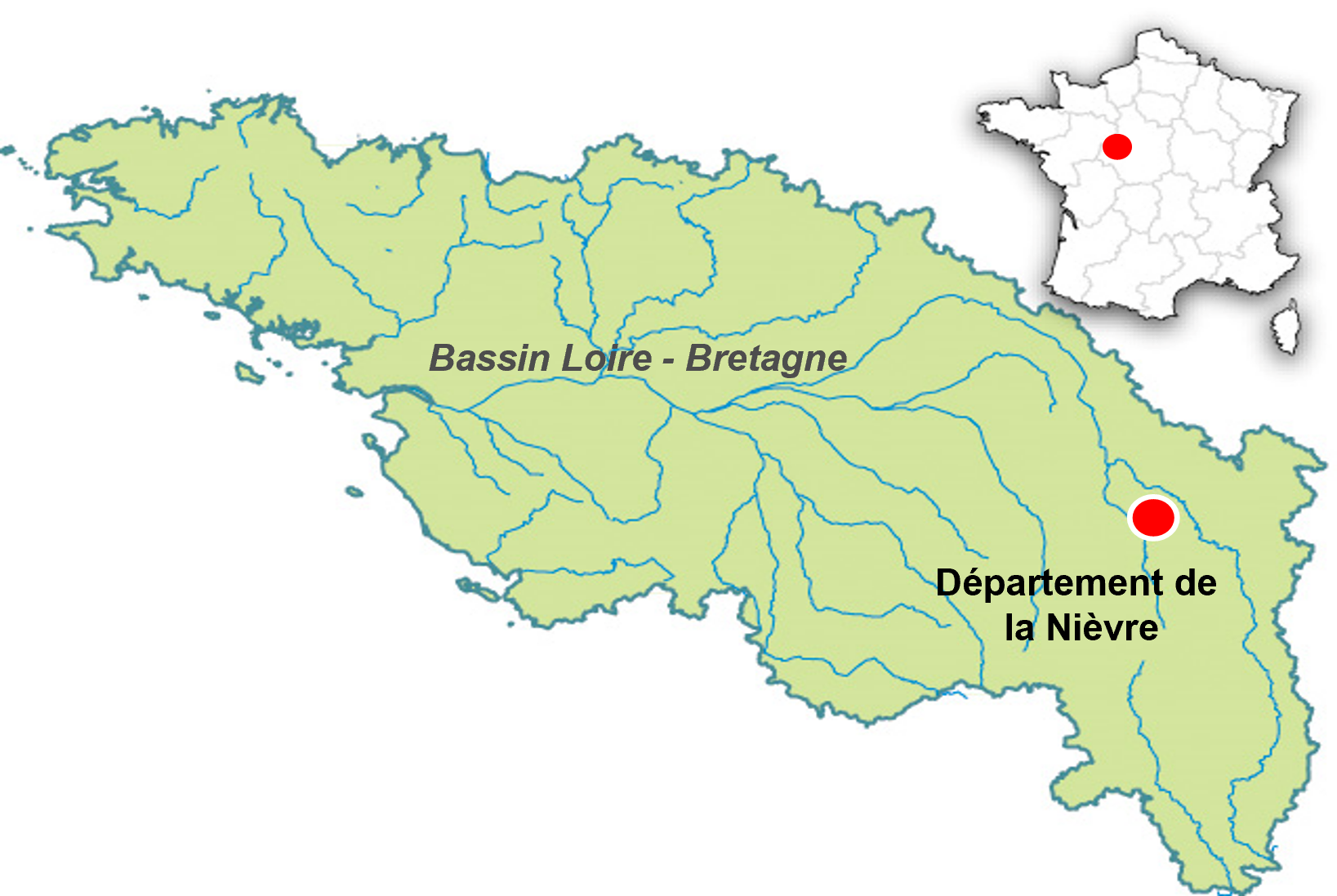

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

| Département | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

| Localisation | NIEVRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Aménagement du barrage de Decize pour une meilleure transparence migratoire

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

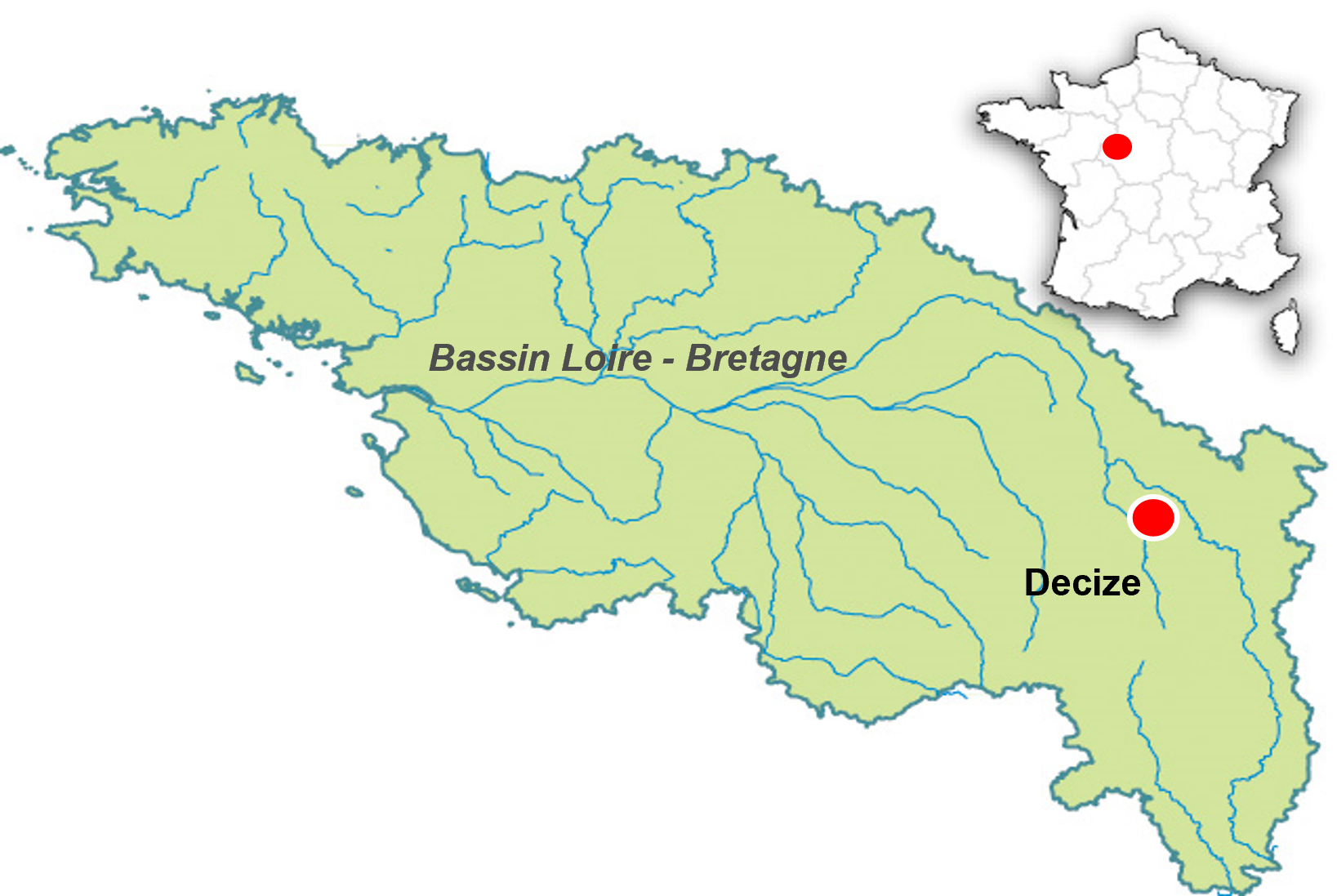

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

| Département | NIEVRE |

| Localisation | SAINT-LEGER-DES-VIGNES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Démantèlement du barrage de Blois

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2009 novembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400565

|

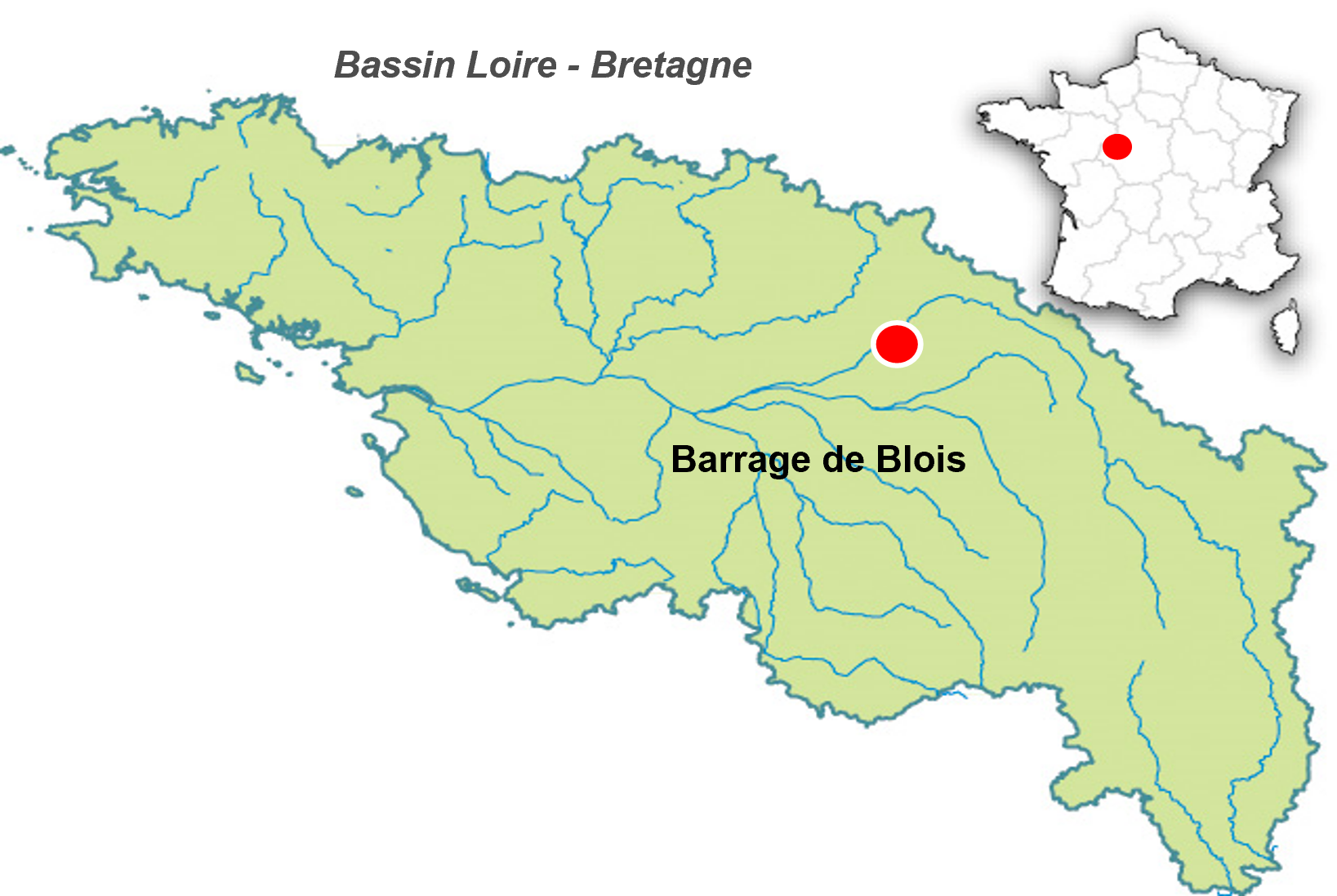

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | LOIR-ET-CHER |

| Localisation | VINEUIL |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Acquisition de données sur les poissons grands migrateurs

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Un repeuplement pour soutenir les effectifs de saumon du bassin de la Loire

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Translocation et réintroduction |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La préservation de la ressource en eau, en lien avec la dynamique fluviale

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 390.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

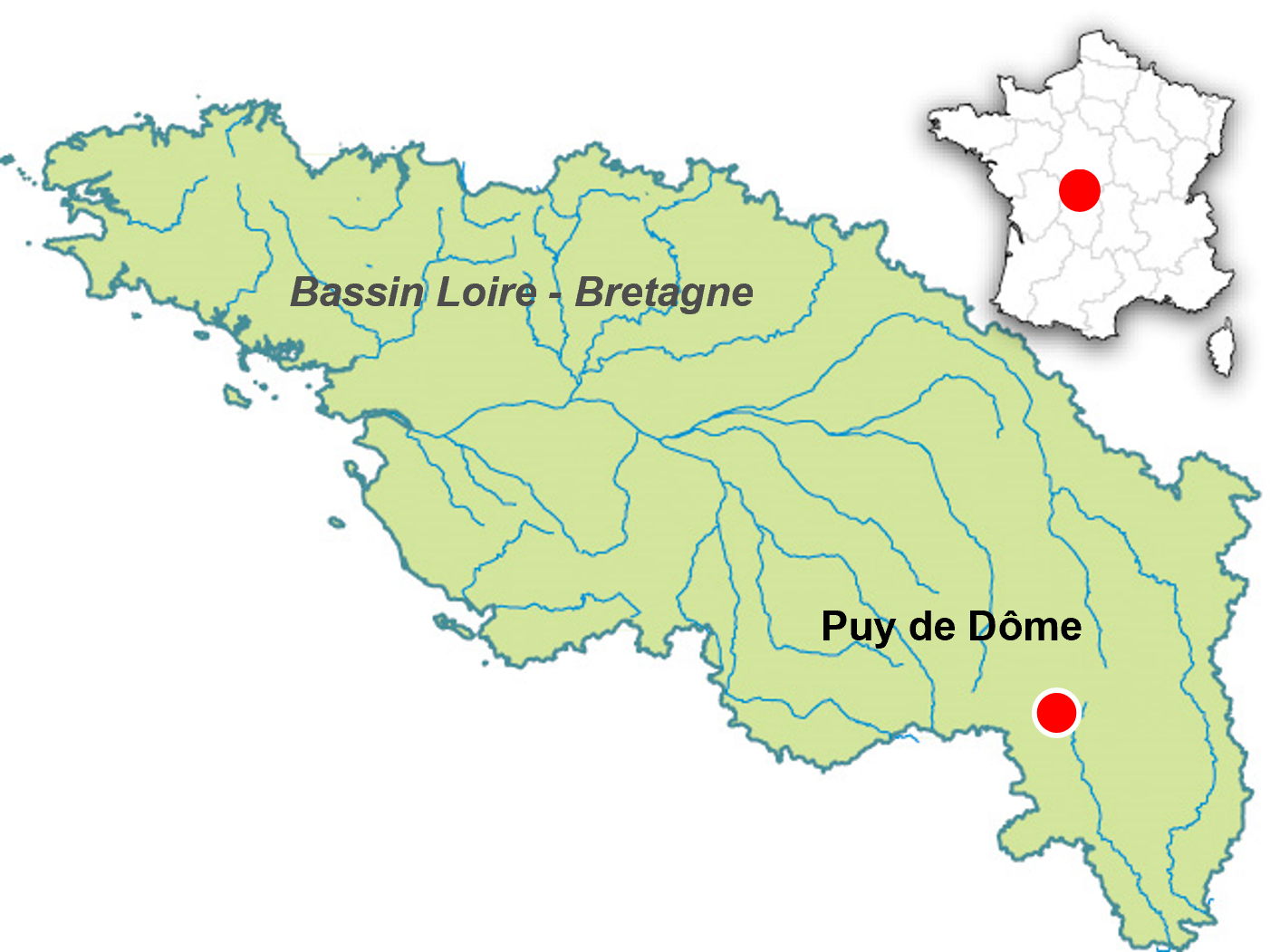

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | PUY-DE-DOME |

| Localisation | COURNON-D'AUVERGNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Gestion des milieux ouverts du domaine public fluvial: Pasto'Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 400.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

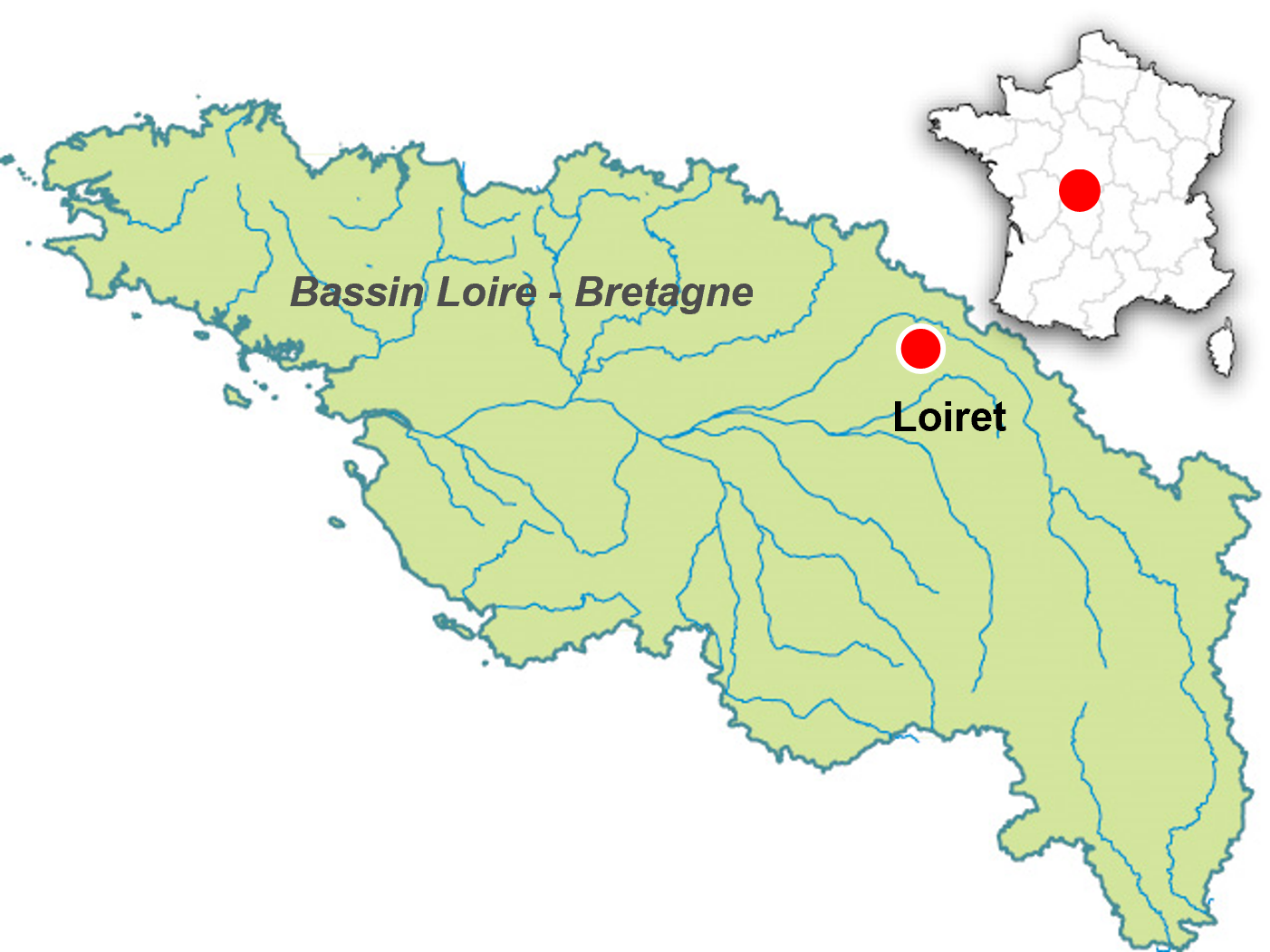

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | LOIRET |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Restauration de la boire de Bessé dans le Maine-et-Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | MAINE-ET-LOIRE |

| Localisation | GENNES-VAL DE LOIRE |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS