Sites témoins: évaluation de la biodiversité en vallé de la Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 8097.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

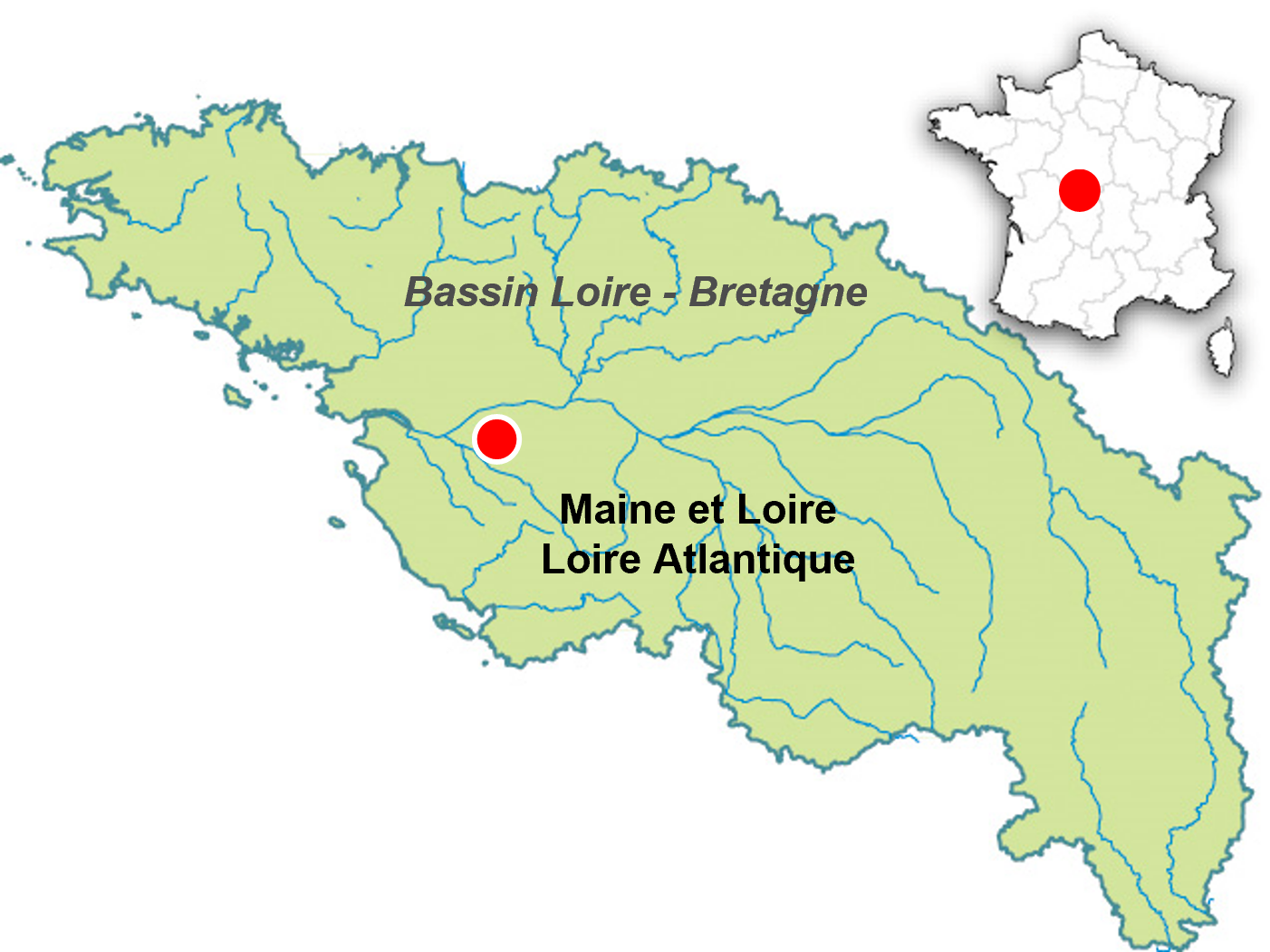

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | MAINE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Approche croisée des patrimoines naturel et historique pour redécouvrir la mobilité de l'Allier

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Fonctionnalité du cours d’eau Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 17900.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

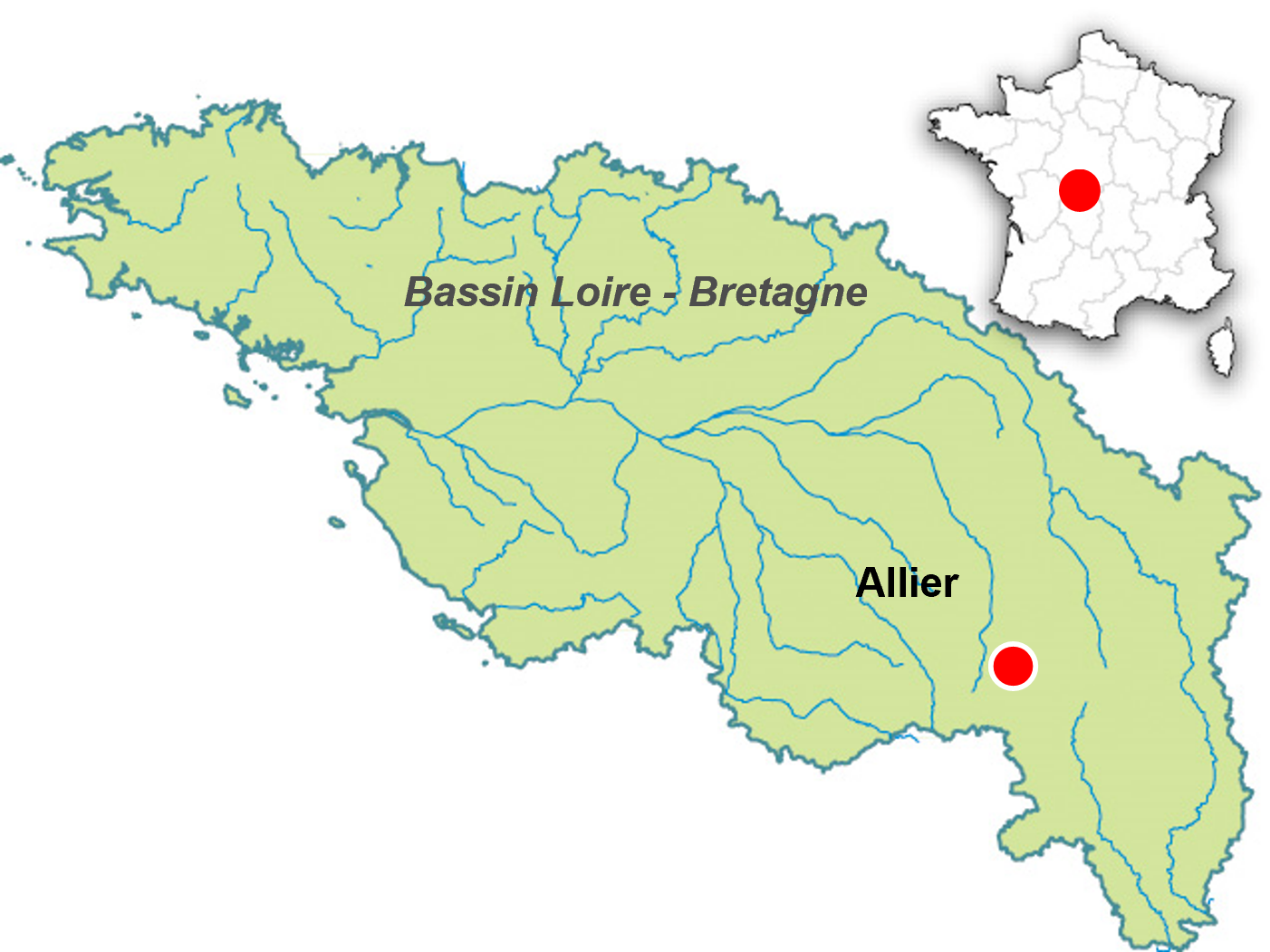

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Intervention en faveur des vallées alluviales d'intérêt majeur de la région Centre

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

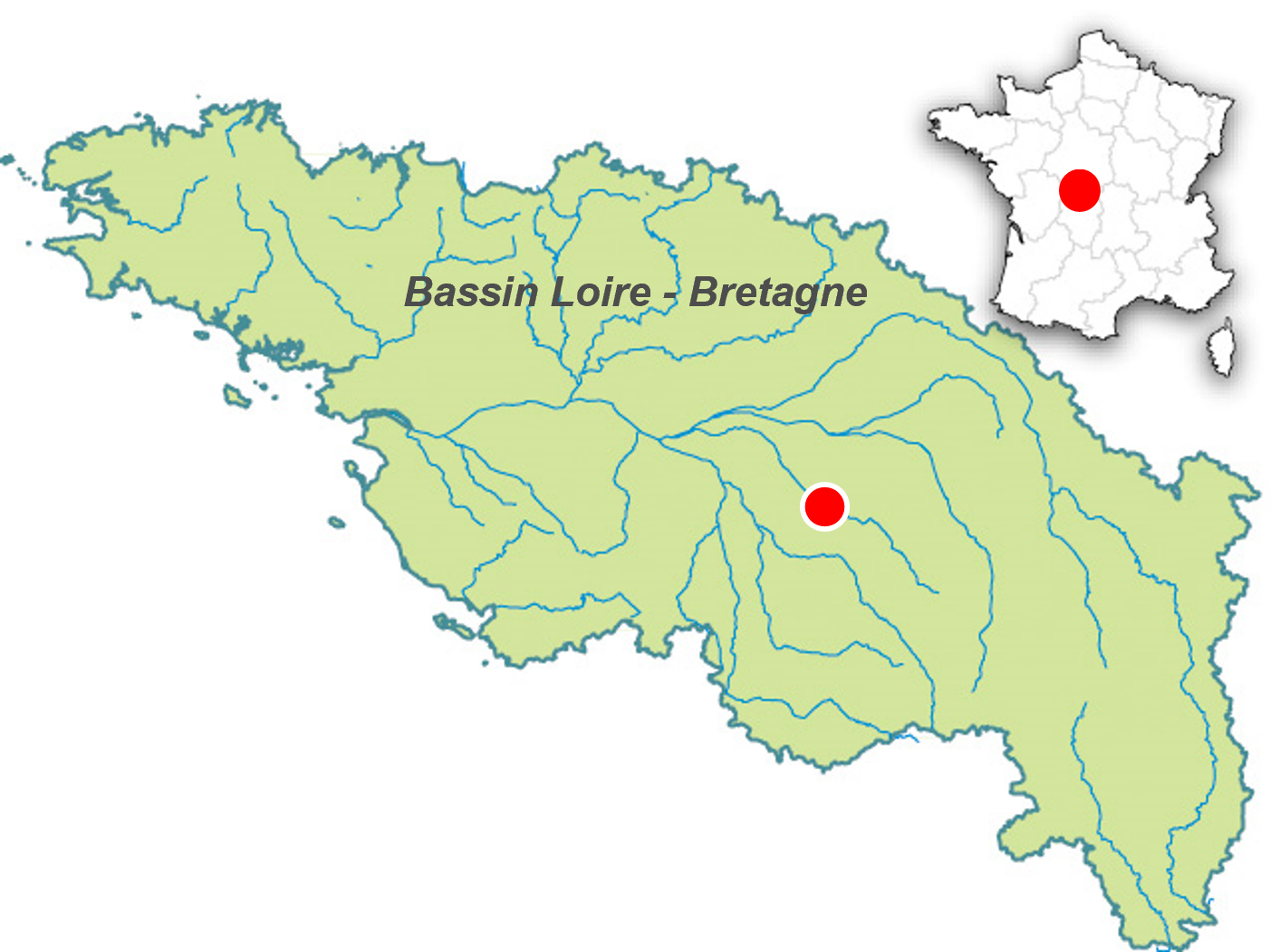

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’action s’est concentrée sur les grandes vallées alluviales de la Loire et de ses principaux affluents que sont le Cher et l’Indre. À l’intérieur de ces vastes entités, quarante-cinq sites naturels remarquables recouvrant près de 2 000 hectares ont été définis comme des territoires à enjeux sur lesquels se sont déroulées les interventions opérationnelles.

Les actions mises en œuvre s’articulent autour de la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. Des plans de gestion ou études préalables ont ainsi été réalisés, permettant d’évaluer les richesses biologiques et la fonctionnalité des zones humides, et de définir des objectifs de restauration et d’entretien. Des indicateurs et suivis scientifiques ont été mis en place, portant essentiellement sur la ressource en eau et la qualité du milieu ainsi que sur l’analyse de la fonctionnalité biologique des milieux ouverts et des forêts alluviales. Des espèces indicatrices de la reconquête des milieux ont été particulièrement suivies.

En partenariat avec le Laboratoire de géographie physique (CNRS, UMR 8591, Paris 1), des recherches portant sur la dynamique fluviale, l’étude des paléo-chenaux, l’histoire de l’occupation du fleuve ou le fonctionnement sédimentaire ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du fleuve et d’adapter certaines mesures d’entretien des milieux ouverts.

Des opérations d’animation foncière sur le réseau d’espaces naturels auront permis de renforcer le réseau d’espaces protégés par le CEN Centre. L’opération aura essentiellement consisté en des démarches de contractualisation et de signatures de chartes et de sensibilisation des élus à Natura 2000.

Des opérations de restauration et d’entretien des milieux préservés ont également été assurées.

Enfin, pour contribuer à mieux faire connaître et reconnaître les vallées alluviales et leurs milieux naturels, différentes animations ont été organisées et des sites ont été aménagés pour l’accueil du public.

Malle pédagogique sur la dyamique fluviale

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Fonctionnalité du cours d’eau Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 0009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS