action visant à rétablir les processus naturels qui ont été altérés

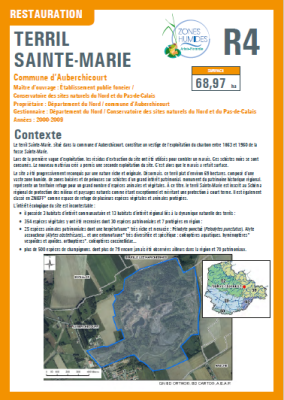

Restauration du Terril Sainte-Marie

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2000 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 68.97 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310014029

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | AUBERCHICOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

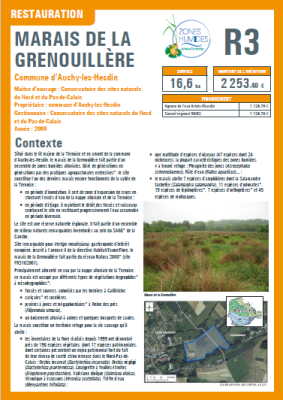

Restauration du Marais de la Grenouillère

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur drain souterrain |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Hydromorphologie Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 16.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3102001

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | AUCHY-LES-HESDIN |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

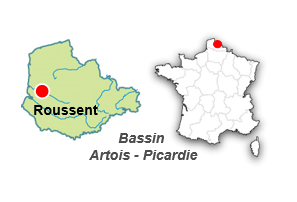

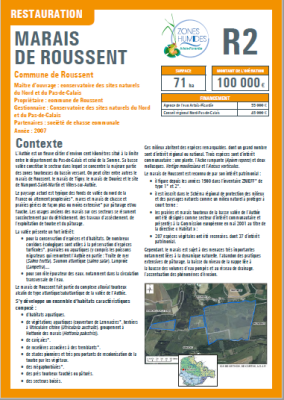

Restauration du Marais de Roussent

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion en futaie |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 71.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100492

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | ROUSSENT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

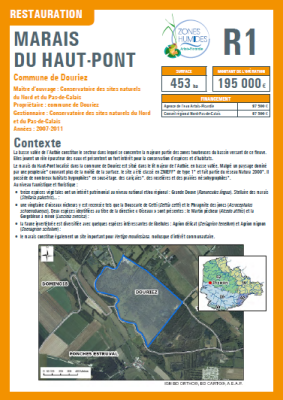

Restauration du Marais du Haut Pont

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion en futaie |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 453.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310013693

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | DOURIEZ |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Mare sur le site du Richtsendel (Erstein)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Fossé de dérivation du Dollerbaechlein (Lutterbach)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur rigole et fossé |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2002 décembre 2002 |

| Surface concernée par les travaux | 3.40 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 9 - Canaux et fossés de drainage, rigoles |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

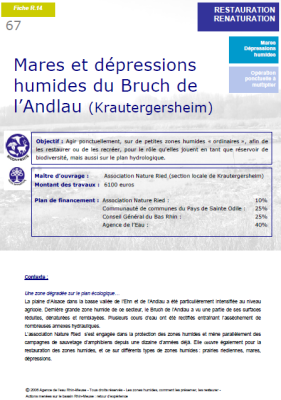

Mares et dépressions humides du Bruch de l'Andlau (Krautergersheim)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

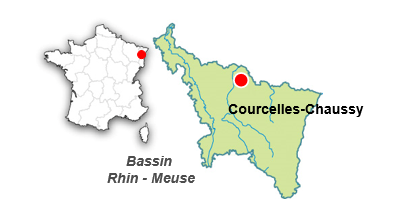

Etang du Bois de Générose (Courcelles-Chaussy)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2005 décembre 2005 |

| Surface concernée par les travaux | 2.50 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Etangs Nérac (Altenach et Saint Ulrich)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2003 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux | 20.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Un plan de gestion de ces étangs devrait être rédigé assez rapidement |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les étangs de Nérac sont au nombre de 5 et s’étendent sur une vingtaine d’hectares environ. Ils constituent un milieu de transition entre la forêt de hêtres et les champs cultivés. Ils présentent une biodiversité très riche avec plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux, des espèces rares d’Alsace. Cependant, leur morphologie d’étangs de pêche avec des berges abruptes et des niveaux d’eau constants n’étaient pas propices à l’exploitation des étangs par une faune variée.

Publication du recueil : 2006

Etang de Lindre

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2005 décembre 2005 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Zone Humide d’importance internationale dans le cadre de la convention de RAMSAR, zone Natura 2000 (intérêt européen), ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), ENS prioritaire (Espace Naturel Sensible de Moselle), |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4112002

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’étang de Lindre présente un patrimoine exceptionnel en terme de biodiversité avec un nombre important d’habitats biologiques d’intérêt européen et une grande diversité d’espèces dont de nombreuses protégées au niveau national et européen, et en terme de fonctionnalité hydraulique du secteur par rétention des eaux de crue et soutien d’étiage. Cependant, depuis quelques années, l’étang s’eutrophisait, se comblait et s’atterrissait progressivement par accumulation de matière organique. Cela entraînait à la fois un appauvrissement des richesses environnementales du site, mais également une diminution de la qualité de l’eau et de la fonctionnalité du site vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau. De plus, le piétinement du bétail entraînait par endroits une dégradation des berges.

Afin de lutter contre cette évolution en partie naturelle et de rétablir une dynamique favorisant le retour de la biodiversité et une meilleure fonctionnalité de cet étang d’origine artificielle, un programme d’études, complémentaire au suivi environnemental habituel, permettant de caractériser l’état initial de la qualité environnementale du site a été réalisé en 2003. Il a permis de déterminer les problématiques environnementales et de définir un programme de restauration ambitieux.

Le programme de restauration comprend deux volets étroitement liés : un volet hydraulique et un volet de travaux de restauration écologique :

- La création et l’entretien de 22 mares

- La diversification et le rajeunissement des habitats aquatiques

- Les protections ponctuelles de quelques berges

- Les plantations de 1800 arbres et arbustes

- La création d’ilots afin de procurer aux oiseaux des sites de reproduction hors d’atteinte des prédateurs

- Les travaux d’aménagements d’exutoires

- Le curage des fosses de pêche

Suite à ces travaux, la mise en place d’une gestion écologique et pérenne du site, complémentaire aux aménagements réalisés, ainsi que d’un suivi permettant d’évaluer l’impact des travaux, est également prévue. L’activité de pisciculture extensive, considérée comme le seul outil valable combinant valorisation économique et gestion agri-environnementale du site, sera poursuivie.

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS