action visant à rétablir les processus naturels qui ont été altérés

Références au titre des directives européennes

Restauration de La Grande Tourbière de Marchiennes

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Débroussaillage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2002 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc naturel régional Scarpe-Escaut |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310013705

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | MARCHIENNES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Maintien en l'état de la tourbière pour limiter l’apport de matière organique et l’atterrissement du milieu.

Résumé

Les espaces humides de la vallée de la Scarpe subissent de plein fouet un assèchement progressif suite à l’abaissement régulier du niveau des nappes phréatiques. La diminution de hauts niveaux d’eau et ses fortes variations au cours de l’année ont provoqué la disparition de certains habitats (vasières exondées) et en parallèle la fermeture de nombreux milieux herbacés suite à la dynamique de la végétation arbustive puis forestière. Subissant cet impact d’abaissement généralisé des niveaux d’eau dans la vallée de la Scarpe, la tourbière de Marchiennes voit progressivement ses habitats se modifier. Les roselières sont progressivement envahies par les fourrés. Les humus de moins en moins inondés ont tendance à se minéraliser, ce qui entraîne le développement progressif d’une végétation nitrophile. Diverses opérations ont ainsi été entreprises pour la restaurer.

Les principales opérations de gestion, en dehors de la pose de vannages réalisé par le Parc naturel régional pour éviter un fort assèchement d’août à octobre, consistent en la coupe régulière de la végétation arbustive et la fauche ponctuelle des roselières avec exportation des produits de coupe, de façon à limiter l’apport de matière organique et l’atterrissement du milieu.

Par ailleurs, quatre importantes opérations de restauration écologique ont également eu lieu :

• Evacuation d’un remblai, issu de l’agrandissement de l’étang présent sur le site

• Restauration de vasières en travaillant certaines bordures de l’étang en pente douce

• Exploitation de peupliers et remplacement du peuplement

• Création de diverses mares et phragmitaies inondées pour augmenter les milieux propices à la reproduction de la Grenouille des champs

La création de conditions stationnelles favorables et le réveil de diverses banques de graines ont permis la réapparition spectaculaire du Souchet brun sur les vases exondées de la Grande Tourbière. Cette espèce a été accompagnée par les samoles et baldellies qui ont trouvé des conditions favorables à leur germination. Cette opération de restauration de végétation spécifique montre la bonne capacité de certaines espèces végétales à restaurer leur population grâce à la présence des banques de graines présentes dans le sol et montre la capacité du Vertigo moulinsiana à reconquérir de vastes espaces à partir de micro populations présentes sur des reliques de cariçaie.

Malgré ces bons résultats, la tourbière dans son ensemble subit un large embroussaillement et son maintien en l’état nécessiterait une réflexion plus globale à l’échelle du bassin versant.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

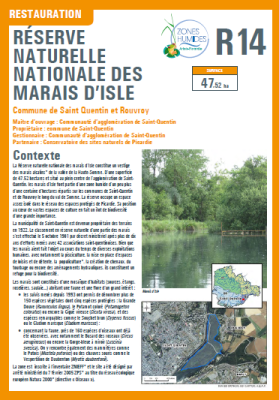

Restauration de la Réserve naturelle nationale du marais d'Isle

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Coupe à blanc, défrichement et autres |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1994 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 47.52 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | AISNE |

| Localisation | SAINT-QUENTIN |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et gestion afin de stopper la dégradation du milieu et rendre au marais sa richesse écologique.

Résumé

Au début du siècle dernier, les marais étaient formés en grande partie par des habitats type « cariçaie* » et « roselière ». À partir des années 1960, le boisement s’est développé avec notamment un envahissement par les saules. Cette régression des habitats humides associée à l’anthropisation ont conduit à une baisse de biodiversité.

Afin de stopper cette dégradation du milieu, un ensemble d’opérations de restauration et de gestion a été mis en œuvre de manière concertée afin de rendre au marais l’essentiel de sa richesse écologique.

La mise en place de plans de gestion quinquennaux élaborés en collaboration avec le Conservatoire des sites naturels de Picardie depuis 1994, validés par le comité consultatif de la réserve sous la direction du préfet de l’Aisne, a permis de définir les grandes orientations.

Des opérations de restauration et de gestion adaptées pour maintenir et accroître le potentiel écologique du site ont été menées. Elles ont consisté à :

• la limitation de l’envahissement arbustif (le boisement par le saule s’effectue au détriment d’autres espèces dont les enjeux de conservation présentent un intérêt patrimonial)

• la restauration et la redynamisation des roselières

• la résorption des bourrelets de curage

• la transformation d’anciennes peupleraies en habitats herbacés

• l’adaptation de la gestion hydraulique du fleuve Somme

Globalement, depuis 1994, la tendance au boisement des milieux ouverts est contenue grâce aux travaux de gestion. Le contrôle du boisement et de l’accumulation de litière a permis d’obtenir des résultats satisfaisants, notamment avec la maîtrise de la repousse de jeunes ligneux et la mise en place de fauches exportatrices.

Cependant, le rétablissement et le maintien d’une succession végétale la plus complète possible au sein d’une mosaïque de milieux ont été difficiles malgré un investissement important. La gestion des niveaux d’eau ne permet pas toujours d’obtenir les résultats souhaités. Des habitats pionniers et certains habitats composés d’hélophytes* ont ainsi régressé de manière significative.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

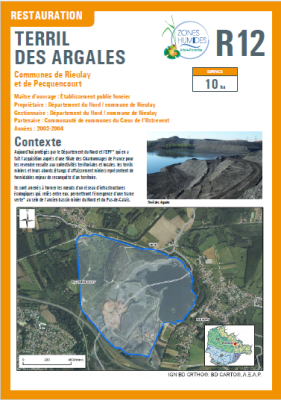

Restauration du Terril des Argales

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Plantation d'espèces non ligneuses |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2003 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux | 10.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310013705

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Renaturation d'espaces industriels et recréation de milieux humides, grâce à l'installation de nombreux oiseaux en situation défavorable de conservation.

Résumé

Le terril des Argales était le plus grand terril du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, avec 140 ha d’emprise au sol. Grand terril plat, il a été installé sur des prairies plus ou moins tourbeuses de la vallée de la Scarpe. Aujourd’hui, sa ré-exploitation, qui a consisté à récupérer les morceaux de charbon déposés sur le terril en même temps que les roches stériles (schiste et grès), a entraîné de profonds remaniements. Le terril s’est enfoncé dans le sol. L’exploitation des matériaux a fait apparaître un étang et a donné au site de nouveaux modelés.

Malheureusement, les berges ainsi créées par la ré-exploitation présentaient des profils très abrupts empêchant toutes colonisations végétales et tout usage par les oiseaux des zones humides (anatidés et limicoles principalement).

Les aménagements réalisés ont consisté à :

• créer de vastes étendues de roselières à phragmites et de zones de vasières au contact du terril en reprofilant une partie des abords de l’étang sur la largueur de 15 à 100 mètres,

• créer des îlots pour permettre la nidification des oiseaux sur les bords de l’étang. Certains îlots sont ainsi maintenus sans végétation pour permettre la nidification du petit Gravelot (Charadrius dubius),

• mettre en place des arbres morts comme perchoirs à Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et des souches dans les berges pour favoriser la nidification du Martin pêcheur (Alcedo atthis)

Les communautés végétales roselières créées sur trois hectares se structurent progressivement. Les berges sont également spontanément colonisées par diverses espèces de joncs, laîches, massettes qui complètent les installations artificielles de roseaux. Au niveau de l’avifaune, les aménagements permettent la reproduction de plusieurs espèces. L’apport de nourriture provoqué par ce dynamisme végétal permet au site d’accueillir en hivernage plusieurs centaines de foulques et quelques anatidés. En période de migration, nombreux sont les limicoles qui y font une courte halte. Les dépressions humides maintenues et crées sur l’espace schisteux accueillent quant à elles de très belles populations de Crapauds calamites.

Cette expérience de renaturation d’espaces industriels et de recréation de milieux humides permettra à moyen terme l’installation de vastes roselières favorables à l’installation de nombreux oiseaux en situation défavorable de conservation, compte tenu des menaces qui pèsent sur les zones humides, et notamment les roselières.

Par ailleurs, la commune de Rieulay, co-propriétaire, gère de façon écologique les berges de l’étang à proximité de la base de loisirs.

Cette gestion écologique (préservation de la végétation hygrophile sur deux à trois mètres en bordure de pelouses) permet le développement du Pigamon jaune (Thalictrum flavum) et du Laiteron des marais (Sonchus palustris), deux espèces patrimoniales dans la région Nord-Pas-de-Calais.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

Restauration des Dunes flamandes

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Débroussaillage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1994 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux | 505.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Panne dunaire |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100474

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | LEFFRINCKOUCKE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Gestion de pannes para-tourbeuses par la coupe des argousiers et fourrés dunaires pour éviter l'eutrophisation et permettre le retour des espèces naturelles.

Résumé

Depuis près de vingt ans, le Département du Nord, au titre de la politique des espaces naturels sensibles, réalise une gestion engagée des dunes bordières, aujourd’hui propriété du CELRL. Ces dunes hébergent un groupe important de pannes para-tourbeuses d’une forte richesse patrimoniale.

Les premières actions concernant les gestions des pannes para-tourbeuses et des bas-marais alcalins ont d’abord été abordées de manière empirique avec la suppression au sécateur de quelques mètres carrés d’argousiers dans une panne en cours de fermeture.

Fort de ces premières expériences, le Département commença à traiter des surfaces plus grandes par la coupe des argousiers et autres espèces des fourrés dunaires et leur évacuation hors du milieu pour éviter l’eutrophisation. Les premières opérations de gestion ont donc consisté en la réouverture d’un maximum de pannes colonisées par des argousiers de hauteur inférieure à 1 m. Des interventions de plus grande envergure ont ensuite été entreprises pour restaurer les milieux occupés par des argousiers de plus de 3 m de haut : le débroussaillement des fourrés, le ratissage de la matière organique, l’arrachage des souches, l’étrépage et le décapage ont été pratiqués.

Aujourd’hui, les pannes humides gérées se répartissent sur plus de 20 ha. Sur certaines pannes, les populations floristiques initialement en effectif faible, se sont développées. La restauration des mares et pannes dunaires a également été très favorable à la reproduction du Crapaud calamite.

Ces résultats, qui furent récompensés par l’obtention d’un label de qualité, soulignent les très fortes potentialités de restauration de ces milieux dunaires grâce à la présence de la banque de graines en dormance permettant la reconstitution d’habitats remarquables. Aujourd’hui, le Département a choisi de recréer des milieux pionniers avec des perturbations artificielles sur de grandes échelles (destruction mécanique du couvert arbustif), perturbation anthropique qui se veut équivalente quant à ses effets aux perturbations naturelles de grande ampleur telles les tempêtes.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

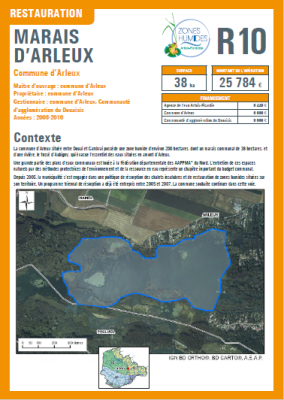

Restauration du Marais d'Arleux

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 38.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

31000725

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Acquisition foncière, en vue de la démolition des chalets et cabanons et remise en état naturel des parcelles.

Résumé

La commune d’Arleux située entre Douai et Cambrai possède une zone humide d’environ 200 hectares, dont un marais communal de 38 hectares, et d’une rivière, le fossé d’Aubigny, qui évacue l’essentiel des eaux situées en amont d’Arleux.

Le problème du développement des habitations légères de loisirs non autorisés en zones humides est ancien et complexe.

Cet habitat, non assaini, est source de pollution des eaux et d’eutrophisation des plans d’eau de la Sensée. La commune d’Arleux s’est engagée dans une démarche composée de 3 volets :

• L’acquisition

• Les travaux de démolition et de remise en état du terrain

• La replantation d’arbres d’essence régionale adaptés au milieu

Au fur et à mesure des mises en vente, la municipalité s’est portée acquéreur sur les habitations légères de loisirs qui occupent le marais. L’acquisition effectuée, les habitations ont fait l’objet d’une démolition avec au préalable un désamiantage en respect des règles et mesures de sécurité. Une fois les parcelles à nues, des opérations de boisement furent menées.

Sur les 120 habitations initialement présentes, 80 ont été supprimées.

Ces différents travaux ont permis :

• de limiter l’érosion des berges par la création d’un boisement antiérosif,

• de renforcer la Trame verte et bleue

Cette reconquête du milieu naturel s’inscrit dans l’amélioration paysagère de chemins de randonnées pédestres repris au PDIPR régulièrement fréquentés par les associations de marcheurs.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

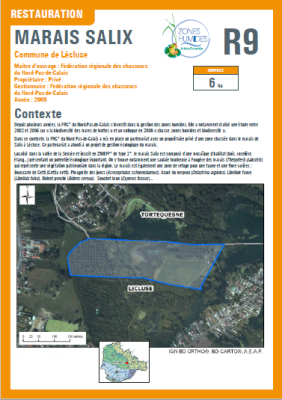

Restauration du Marais de Salix

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Débroussaillage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Milieux humides Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 6.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration du marais et des parcelles attenantes pour en optimiser le potentiel écologique, inscrire l'activité de chasse dans une démarche durable et sensisbiliser différents types de publics à la biodiversité des marais.

Résumé

Localisé dans la vallée de la Sensée et inscrit en ZNIEFF de type 2, le marais Salix est composé d’une mosaïque d’habitat (bois, roselière, étang…) présentant un potentiel écologique important.

Par manque d’entretien adapté, le marais a eu tendance à s’embroussailler. Cette évolution vers le stade forestier tend à réduire la diversité des habitats et par conséquent la diversité faunistique et floristique du site.

Le projet consiste à mettre en place une restauration du site en :

• optimisant le potentiel écologique du marais et des parcelles attenantes par une gestion adaptée des habitats de la faune et de la flore,

• inscrivant l’activité de chasse du site dans une démarche de chasse durable,

• sensibilisant différents types de public à la biodiversité du marais.

Sous la tutelle de la FRC du Nord-Pas-de-Calais, grâce à un premier inventaire écologique du site (faune et flore) et une collaboration active avec la propriétaire, plusieurs chantiers de restauration ont été mis en place.

Plusieurs chantiers nature ont été réalisés. Ils ont permis d’effectuer :

• du recépage de saules,

• du fauchage de roselière,

• de l’étrépage expérimental,

• la restauration d’une mare.

Le suivi s’effectuera au travers de l’application du plan de gestion écologique du marais. Il est actuellement en cours d’élaboration par la FRC du Nord-Pas-de-Calais. En parallèle un guide des bonnes pratiques relatif à la gestion des mares de huttes est en cours de finalisation. Il sera distribué à l’ensemble des chasseurs propriétaires d’une hutte dans la région et sera mis en ligne sur le site Internet de la Fédération régionale des chasseurs. Ce projet s’ajoute à l’organisation de journées de formation et à l’élaboration d’une exposition.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

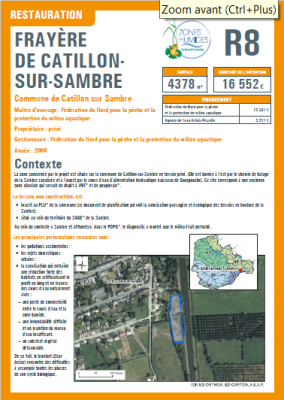

Restauration de la Frayère à brochet de Catillon-sur-Sambre

Page mise à jour le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 0.44 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 1 - Étangs d’aquaculture |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | PDPG, SAGE de la Sambre, PLU de la commune |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | CATILLON-SUR-SAMBRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et création de frayère à brochets pour protéger cette espèce et l'ensemble de son biotope.

Résumé

La zone concernée par le projet est située sur la commune de Catillon-sur-Sambre en terrain privé. Elle est bornée à l’est par le chemin de halage de la Sambre canalisée et à l’ouest par le cours d’eau d’alimentation hydraulique (ruisseau de Gourgouche). Ce site correspond à une ancienne zone alluviale qui servait de dépôt à VNF et de peupleraie.

L’objectif a été de restaurer une surface favorable à la reproduction des espèces piscicoles, notamment une frayère à brochet entre la Sambre et le ruisseau de Gourgouche.

Lors de l’achat du terrain, les propriétaires ont souhaité apporter une valorisation environnementale de leur parcelle et ont sollicité le Parc naturel régional de l’Avesnois. Les travaux ont permis de :

• Reprofiler la zone pour lui redonner son caractère humide

• Connecter la zone au cours d’eau en assurant une inondabilité compatible avec la période de reproduction du brochet

• Mettre en place des profils favorables à la mise ne place d’ne flore adaptée et diversifiée

La végétation s’est installée spontanément. Les zones latérales inondées temporairement sont constituées d’espèces hygrophiles. Les zones profondes accueilleront par la suite des espèces aquatiques telles que les nénuphars et les potamots et des espèces non fixées telles que les characées. Cette végétation servira de refuge aux alevins et aux invertébrés nécessaires à l’alimentation des jeunes brochets.

Afin d’évaluer la restauration, un suivi par pêche électrique a été mené dans le secteur. Il a permis de mettre en évidence plusieurs espèces avec notamment un brochet adulte géniteur et de la bouvière.

Une convention de gestion a été signée avec le propriétaire assurant ainsi la pérennité des actions entreprises. Différents suivis sont prévus afin d’évaluer l’efficacité de la restauration. Assurés par la Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ils seront axés sur :

• l’habitat, afin d’évaluer les surfaces productives de frayères,

• les niveaux d’eau, afin d’évaluer la fonctionnalité hydraulique de la frayère,

• les populations piscicoles via des pêches électriques, afin d’évaluer l’efficacité de l’annexe en qualité de frayère à brochet.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

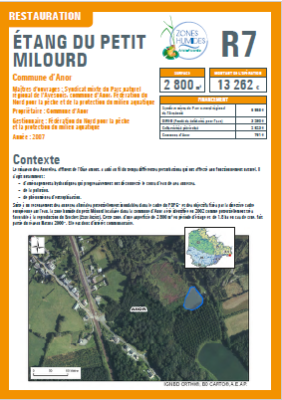

Restauration de l'étang du petit Milourd

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion des niveaux d'eau |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.28 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc Naturel Régional de l'Avesnois |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100511

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et création de frayère à brochets pour protéger cette espèce et l'ensemble de son biotope.

Résumé

L’objectif a été de restaurer une frayère à brochet en reconnectant la zone humide au ruisseau des Anorelles. En effet, les perturbations liées au busage en amont et en aval du site rendaient impossible toute migration latérale des géniteurs de brochets. La création d’une frayère à brochet revient à protéger l’ensemble de son biotope.

Pour restaurer cette fonctionnalité, c’est-à-dire pour permettre la reproduction du brochet, les quatre critères suivants devaient être pris en compte :

• la connexion entre le cours d’eau et la zone humide,

• l’inondabilité/submersibilité de la zone,

• le maintien des niveaux d’eau durant la période de fraie (40 jours),

• la présence d’une végétation amphibie sur laquelle les œufs pourraient se développer.

Les travaux ont consisté à supprimer les buses en amont en en aval de la zone afin de restaurer les connections entre la zone humide frayère et le cours d’eau.

Cette opération a été optimisée par la mise en place d’une échancrure de berge à l’amont pour :

• garantir l’inondation de la zone en période de crue,

• restaurer la connexion hydraulique naturelle à l’aval entre la rivière et la frayère.

Suite aux travaux, les premiers suivis ont montré une densité faible de fingerlings malgré la présence de reproducteurs.

Différents suivis ont eu lieu entre 2003 et 2008 portant sur l’évaluation biologique de la restauration de l’annexe alluviale en vue de la reproduction du brochet. Ce suivi a été réalisé par pêche électrique :

• en 2003 (avant travaux), le peuplement comprenait six espèces et était principalement dominé par du carassin ;

• en 2007 (après travaux), la population de fingerlings a été estimée à seize brochets pour 100 m2 ;

• En 2008, le peuplement piscicole était composé de quatorze espèces dont la bouvière (Rhodeus sericeus) inscrite à l’annexe II de la directive Habitat.

De plus, la variation des niveaux d’eau a permis l’apparition de l’Utriculaire commune (Utricularia vulgaris) et la Limoselle aquatique (Limosella aquatica).

Mise à part la gestion du vannage afin de garantir une immersion suffisamment longue permettant l’accueil des reproducteurs et le développement des œufs, aucune autre gestion de la zone n’est envisagée.

Le suivi du peuplement piscicole, qui avait jusqu’à présent été effectué par pêche électrique, va être remplacé par un protocole de présence/absence.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

Restauration du Programme mares

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Aménagement de dispositif pour abreuver |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2011 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8000007

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | BOULOGNE-SUR-MER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et création de mares et sensibilisation des acteurs

Résumé

Les mares du territoire du Parc naturel régional sont d’origine naturelle ou artificielle créées pour les usages domestiques comme l’abreuvement du bétail ou encore de réserve en cas d’incendie. Celles-ci participent incontestablement à l’accueil et au développement de la biodiversité (plantes, insectes, batraciens, oiseaux). Cependant, depuis plus d’un siècle, ces habitats se sont largement dégradés notamment par l’évolution des techniques agricoles ou un manque d’entretien. Le programme mares s’ouvre à l’ensemble des communes du territoire et vise à poursuivre les actions de restauration ou de création de mares et de sensibilisation des acteurs locaux à la biodiversité de cet élément du paysage rural.

Les enjeux de cette opération sont :

• d’améliorer la fonction d’accueil des mares pour la faune et la flore,

• d’assurer un réseau écologique de mares fonctionnel,

• de maintenir et développer leurs usages (abreuvement du bétail et de la faune sauvage, bassin tampon contre les inondations, mare incendie) pour garantir leur entretien à long terme.

Pour cela les objectifs sont :

• de préserver voire restaurer les mares existantes,

• d’en créer sur les secteurs où ces milieux ont disparu,

• d’augmenter la biodiversité des mares tout en maintenant un usage,

• d’améliorer la qualité de l’eau en diminuant les pollutions,

• de développer les actions de sensibilisation.

Les actions de restauration et de création de mares sont réalisées selon deux angles :

• en réponse à des demandes d’acteurs locaux, suite à une communication effectuée à travers les médias et autres sous réserve de la qualité du projet,

• en contactant les propriétaires de terrains situés sur des secteurs où la densité de mares est faible et où la restauration ou la création de mares serait nécessaire pour rendre viable le réseau de mares.

Une convention est passée pour dix ans avec chaque propriétaire ou exploitant concerné par des travaux. La gestion des mares est alors à la charge du propriétaire et doit respecter les principes de gestion écologique (ne pas épandre de produits chimiques dans le périmètre de la mare, ne pas introduire d’espèces végétales exotiques, etc.).

Les travaux sont réalisés par des engins adaptés et sont confiés à diverses entreprises en favorisant leur proximité géographique par rapport aux différents lieux d’intervention.

Sept projets de création/restauration ont été réalisés sur le territoire au cours de l’année 2008 et 29 projets en 2009, dont quatre mares en espace naturel, vingt deux mares en prairie, deux mares communales et une mare forestière.

Le suivi naturaliste sera renforcé afin de mesurer l’efficacité des travaux en faveur de la faune et de la flore. Il est déjà possible d’observer sur des mares creusées depuis plusieurs années la présence de larves d’amphibiens et des odonates adultes.

Le technicien assure dans le cadre de manifestations grand public de nombreux conseils sur la création ou l’entretien de mares et a conduit différentes animations dont la « Rando-mare ».

Publication du recueil : https://www.eau-artois-picardie.fr/sites/default/files/recueil_doperations_en_zones_humides.pdf

Références au titre des directives européennes

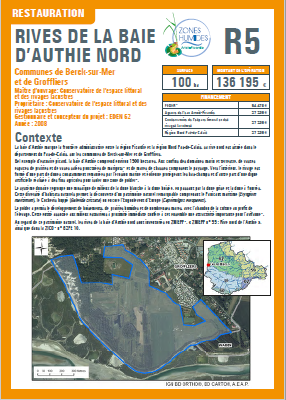

Restauration des Rives de la baie d'Authie nord

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Plantation d'espèces non ligneuses |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 100.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | F - Eaux d’estuaires |

| Type de milieu (SDAGE) | Baies et estuaires moyens et plats |

| Type hydrogéomorphologique | Estuarien |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310007240

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | GROFFLIERS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Aménagement du polder et renaturation pour accroitre la diversité de l'avifaune du site (limiter la pression de perturbation, créer des zones d'alimentation, de stationnement et de reproduction).

Résumé

Le projet d’aménagement du polder est défini dans le cadre du plan de gestion de l’espace naturel sensible de la baie d’Authie. Ce projet a été élaboré par le syndicat mixte Eden 62, gestionnaire des terrains du CELRL, et réalisé sous maîtrise d’ouvrage de ce dernier conformément à la convention cadre liant les deux structures.

Le but de ce projet est d’accroître la diversité de l’avifaune du site via la renaturation du polder agricole. En effet, sa position en arrière de baie et son caractère humide lui offrent un potentiel ornithologique considérable. L’expression de ce potentiel nécessite des aménagements pour restaurer son caractère ouvert, pour limiter la pression de perturbation, mais surtout pour créer des zones de reproduction, d’alimentation et de stationnement. Le site possède également un énorme potentiel batrachiologique par son caractère humide et la présence de nombreuses mares.

Les aménagements suivants ont été réalisés :

• La restauration du caractère ouvert du polder

• Mise en place d’u écran végétal et de clôtures

• Création d’un plan d’eau avec des ilots de nidification

• Création d’une roselière

• Gestion des niveaux d’eau

• Création et agrandissement d’une mare

• Conservation des milieux ouverts

• Création de mares

• Profilage de la berge nord

• Conservation des connections entre les mares

Le programme de travaux réalisé a permis de renforcer la biodiversité sur les rives et les zones de la baie d’Authie nord en leur redonnant leur caractère de zone humide.

La gestion du site (pâturage, fauche, gestion des niveaux d’eau), le suivi des espèces (faune, flore) et de l’évolution des milieux restaurés seront assurés par le syndicat mixte EDEN 62. Ces suivis permettront d’évaluer l’impact des aménagements réalisés.

Au vu de la fragilité du site et de la tranquillité que nécessitent les populations aviaires, l’ouverture au public devra tenir compte de ces éléments.

Publication du recueil : 2010

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS