action visant à rétablir les processus naturels qui ont été altérés

Effacement partiel du seuil Cros sur la Dunière

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 novembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 90 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Dunière |

| Distance à la source | 20.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0162 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

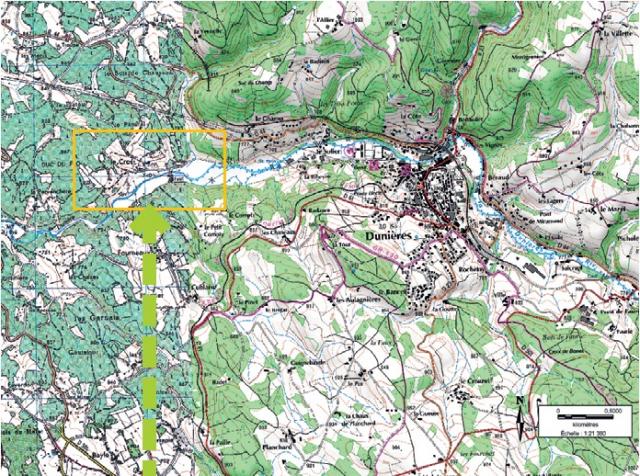

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

DUNIERES (43087) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

13 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 13 300 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (40 %) - Conseil général de Haute-Loire (20 %) - Fédération départementale de Haute-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 43) (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Commune de Dunières - Direction départementale des territoires de Haute-Loire (DDT 43) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Sicala)

|

| Contacts | Daniel Roche - Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Sicala) |

|

3, avenue Jean-Baptiste Marcet

43000 Le Puy en Velay

daniel.roche@sicalahauteloire.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement partiel du seuil de Vas sur le Céans

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2007 septembre 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 15 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Céans |

| Distance à la source | 15.70 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

5.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.90 ‰ |

| Débit moyen | 1.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR 283 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

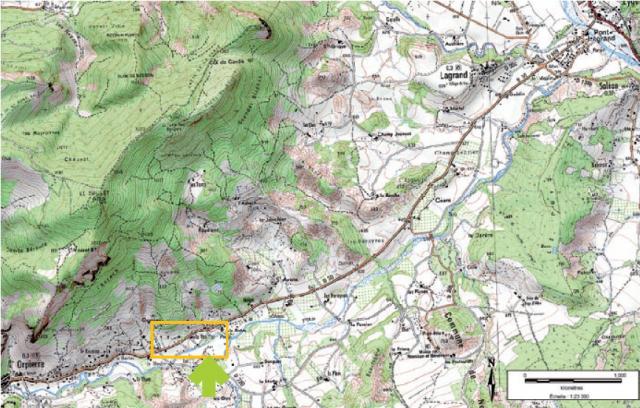

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

HAUTES-ALPES (05) |

| Communes(s) |

ORPIERRE (05097) |

| Région | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 1 500 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

3 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 4 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Profil en long financé par DDAF (devenue DDT depuis) et travaux entièrement payés par l’ASA du Céans |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat mixte de gestion intercommunautaire du Buëch et de ses affl uents (SMIGIBA) - Service départemental des Hautes-Alpes de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Direction départementale des territoires des Hautes-Alpes (DDT 05) |

| Maître d'ouvrage |

Association syndicale autorisée (ASA) du Céans

|

| Contacts | Yannick Pognart Onema - service départemental des Hautes-Alpes |

|

sd05@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement du seuil du Martinet sur la Bave

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 avril 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bave |

| Distance à la source | 15.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 8.40 ‰ |

| Débit moyen | 4.23 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR71A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

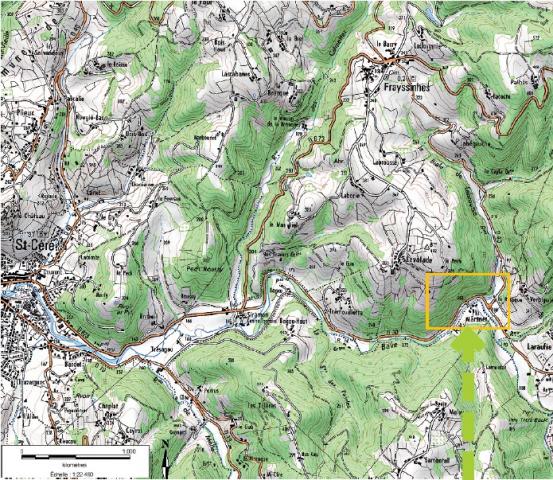

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

FRAYSSINHES (46115) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

70 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 70 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (100 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), Service départemental du Lot (SD 46) - Direction départementale des territoires du Lot (DDT 46) - Fédération départementale du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAPPMA 46) |

| Maître d'ouvrage |

Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA)

|

| Contacts | Jérôme Beyssac - Onema – Service départemental du Lot |

|

sd46@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement partiel d’un seuil sur l’Artuby à la Martre

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2009 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 80 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Artuby |

| Distance à la source | 12.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

12.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.03 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR257 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

43123

|

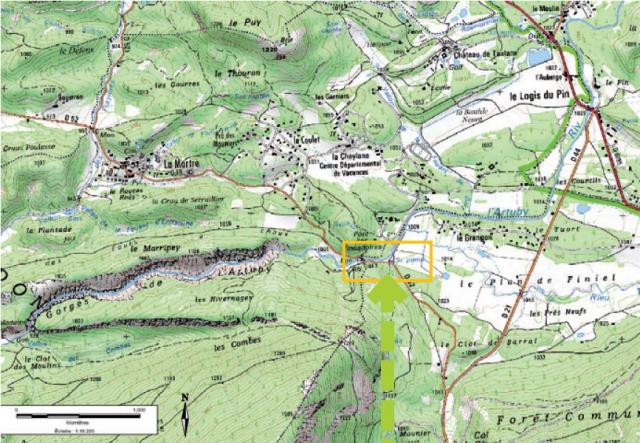

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

VAR (83) |

| Communes(s) |

MARTRE (LA) (83074) |

| Région | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 1 332 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 050 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2 372 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Communauté de communes Artuby-Verdon (100 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional du Verdon - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) – Service départemental du Var (SD 83) - Fédération départementale du Var pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAPPMA 83) |

| Maître d'ouvrage |

Communautés de communes Artuby-Verdon

|

| Contacts | Guillaume Ruiz - Parc naturel régional du Verdon |

|

gruiz@parcduverdon.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

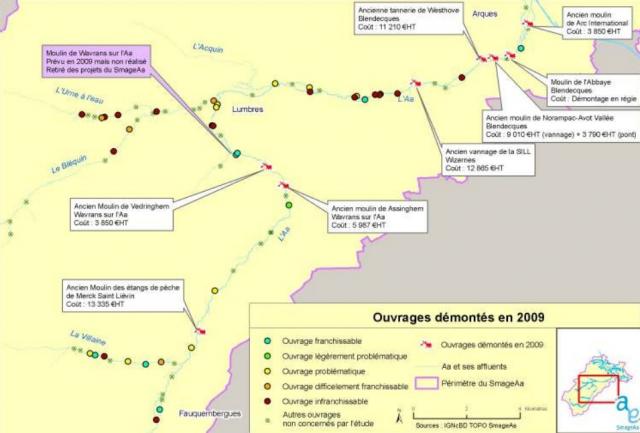

Démantèlement de neuf ouvrages sur le cours de l’Aa

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2009 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 28000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Aa |

| Distance à la source | 39.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 5.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR02 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100487

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

MERCK-SAINT-LIEVIN (62569) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 186 145 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

146 997 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 3 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 336 142 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (39%) - Conseil général du Pas-de-Calais (16,5%) - Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais (4,7%) - Propriétaires (1%) - Smage Aa (38,8%) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (Smage Aa)

|

| Contacts | François-Xavier Bracq |

|

SmageAa

1559 rue Bernard Chochoy

62380 Esquerdes

fxbracq@smageaa.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

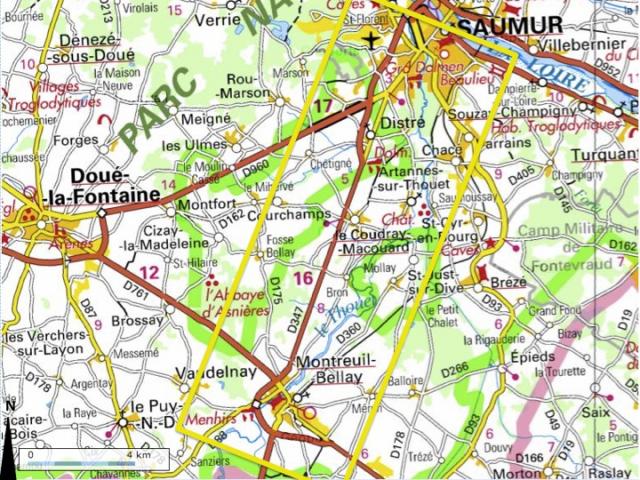

Restauration des boisements des rives du cours aval du Thouet en Maine-et-Loire

Créée le 27/04/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2010 février 2015 |

| Surface concernée par les travaux | 5.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0436 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

ARTANNES-SUR-THOUET (49011) CHACE (49060) COUDRAY-MACOUARD (LE) (49112) DISTRE (49123) MONTREUIL-BELLAY (49215) PUY-NOTRE-DAME (LE) (49253) SAINT-JUST-SUR-DIVE (49291) SAUMUR (49328) VARRAINS (49362) VAUDELNAY (49364) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 20435 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne - Conseil Général Maine-et-Loire - Région Pays de la Loire |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire Botanique de Brest - Pépinière d’état de Guémené-Penfao - DRAAF Pays de la Loire |

| Maître d'ouvrage | Communauté d’Agglomération «Saumur Loire Développement»

|

| Contacts | Pascal LAIGLE et Thomas AVARELLO (technicien de rivière) |

|

11 rue du Maréchal Leclerc

BP 301

49408 Saumur Cedex

p.laigle@agglo-saumur.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

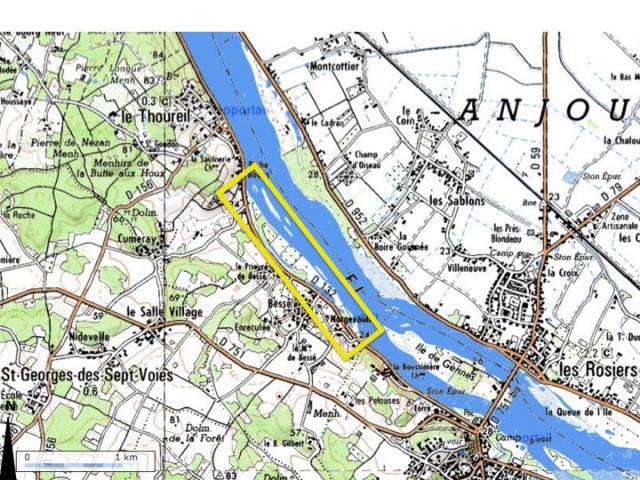

Restauration de la Boire de Bessé

Créée le 27/04/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2008 novembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 0.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional Site classé |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0007e |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5212003

FR5200629

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

THOUREIL (LE) (49346) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

35590

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 43200 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne (30%) - Conseil Général de Maine-et-Loire (30%) - Région Pays de la Loire (10%) - Commune du Thoureil (10%) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

|

| Contacts | Yann NICOLAS |

|

14 Allée du haras

49000 ANGERS

yann.nicolas@fedepeche49.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

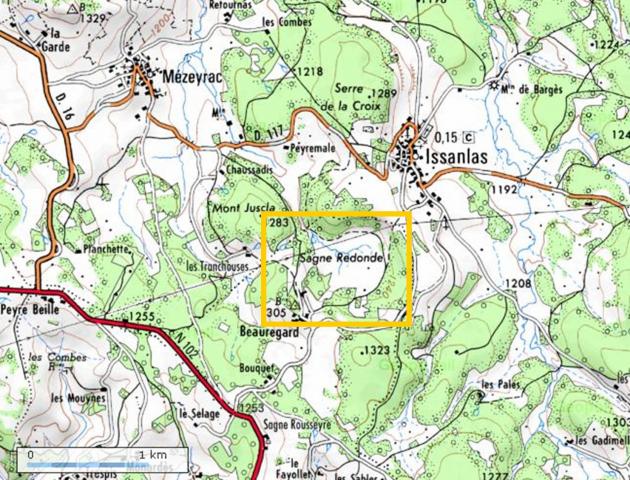

Restauration de la tourbière de Sagne Redonde

Créée le 02/03/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Restauration de la tourbière de Sagne Redonde |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2002 août 2002 |

| Surface concernée par les travaux | 18.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration de la tourbière de Sagne Redonde |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR1001 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8201666

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

ARDECHE (07) |

| Communes(s) |

LANARCE (07130) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 15075 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire bretagne 20% - Etat (ex DDAF) 40% - Région Rhône Alpes 40% |

| Partenaires techniques du projet | - Ecole Normale Supérieur (Mr GREGOIRE) - ONF |

| Maître d'ouvrage | Conservatoires des espaces naturels de Rhône Alpes Antenne Drôme-Ardèche

|

| Contacts | Laurence Jullian / Emilie DUPUY |

|

Rouveyret

07200 VOGUE

laurence.jullian@espaces-naturels.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

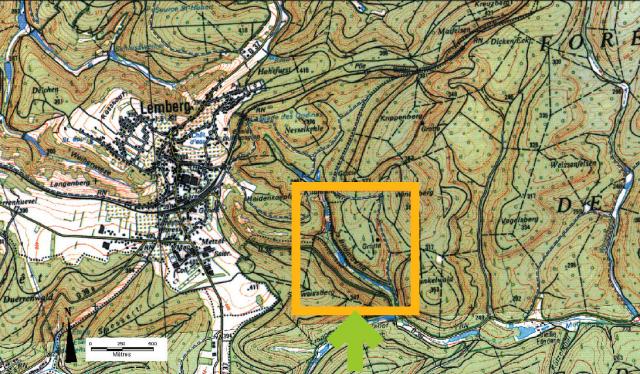

Effacement d’un chapelet de huit étangs sur la Bildmuehle

Créée le 27/02/2012

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 avril 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bildmuehle |

| Distance à la source | 0.75 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.04 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR164 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100208

|

| Code ROE |

1522

1525

61603

61604

1524

1520

90407

57994

90406

90405

65098

65097

111449

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

LEMBERG (57390) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

42 855 € HT

soit, au mètre linéaire : 38 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 42 855 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État : 43,5 % - Union européenne : 43,5 % - Office national des forêts : 13 % |

| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional des Vosges du Nord - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale nord-est, Onema -service départemental - Direction régionale de l’environnement (DIREN) |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Hubert Schmuck |

|

ONF :

Service technique et patrimonial

06 20 90 04 25

hubert.schmuck@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

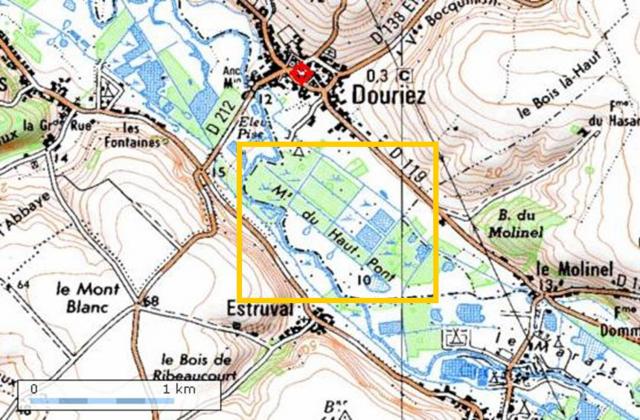

Le marais du haut Pont (Douriez, 62): la restauration d'une tourbière plantée de peupliers

Créée le 09/01/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Le marais du haut Pont (Douriez, 62): la restauration d'une tourbière plantée de peupliers |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2007 août 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 16.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR05 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100489

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

DOURIEZ (62275) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La demande de défrichement faite auprès de la DDTM a été accordée à condition de laisser 5Ha en régénération spontanée.

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 24688 |

| Coût des acquisitions | 0 |

| Coût des travaux et aménagement |

214142

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 2144 |

| Coût total de l’opération | 303110 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Artois-Picardie - FEDER - Commune de Douriez |

| Partenaires techniques du projet | - ONF - Dargent (acheteur du bois) - Pontignac (forage piézomètre) - Bédéléem (broyage de végétation) - Eurêka (association d'insertion) |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas de Calais.

|

| Contacts | Gaëtan REY |

|

152, Boulevard de Paris

62190

Gaetan.rey@espaces-naturels.fr |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS