action visant à rétablir les processus naturels qui ont été altérés

Effacement du seuil des Brosses sur le Soanan

Créée le 25/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2010 août 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Soanan |

| Distance à la source | 20.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR571 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Communes(s) |

LEGNY (69111) |

| Région | Effacement du seuil des Brosses sur le Soanan |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 8 120 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

17 600 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 26 950 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (60 %) - Région Rhône-Alpes (20 %) - Syndicat mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères et de l’Azergues (SMRPCA) (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Service départemental du Rhône - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - SMRPCA - Fédération départementale du Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 69) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères et de l’Azergues (SMRPCA)

|

| Contacts | Pierre Gadiolet - SMRPCA |

|

Autre contact : Frédéric Fromager - Onema, SD du Rhône (sd69@onema.fr)

contrat.riviere.azergues@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

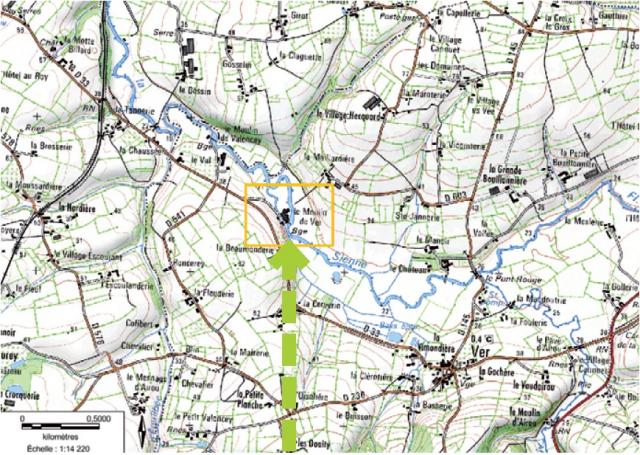

Effacement du seuil du Moulin de Ver sur la Sienne

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 septembre 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Sienne |

| Distance à la source | 55.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 8.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

HR336B |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE |

| Département(s) |

MANCHE (50) |

| Communes(s) |

VER (50626) |

| Région | Effacement du seuil du Moulin de Ver sur la Sienne |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 21 423 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

30 985 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 52 408 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (90 %) - Conseil régional de Basse-Normandie (5%) - Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sienne (5%) |

| Partenaires techniques du projet | - AAPPMA de la Sienne - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Sienne (SIAES) - Agence de l’eau Seine-Normandie - Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 50) - Université de Caen |

| Maître d'ouvrage |

Propriétaire privé

|

| Contacts | Romuald Genoël - Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Sienne |

|

Autre contact : Arnaud Richard - Onema, Délégation du Nord-Ouest (arnaud.richard@onema.fr)

siae.sienne@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

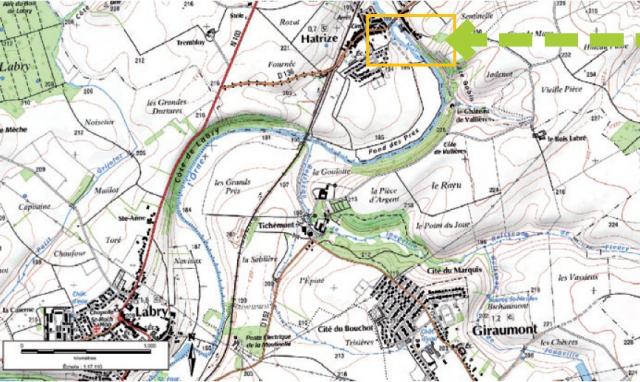

Effacement du seuil du Moulin d’Hatrize sur l’Orne

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 août 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 5100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orne |

| Distance à la source | 55.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 6.00 ‰ |

| Débit moyen | 12.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR381 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

HATRIZE (54253) |

| Région | Effacement du seuil du Moulin d’Hatrize sur l’Orne |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

440 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 490 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (60%) - Conseil régional de Lorraine (30% dans le cadre d’un contrat plan Etat-région permettant un déplafonnement à 90% d’aides publ - Syndicat des communes riveraines de l’Orne (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil régional de Lorraine - Agence de l’eau Rhin-Meuse - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale de Meurthe et Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 54) - Conseil général de Meurthe et Moselle |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat des communes riveraines de l’Orne (SCRO)

|

| Contacts | Laëtitia Hilger - Syndicat des communes riveraines de l’Orne |

|

Autre contact : Vincent Burgun - Onema, Délégation interrégionale du Nord-Est (vincent.burgun@onema.fr)

marchespublics@jarny.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

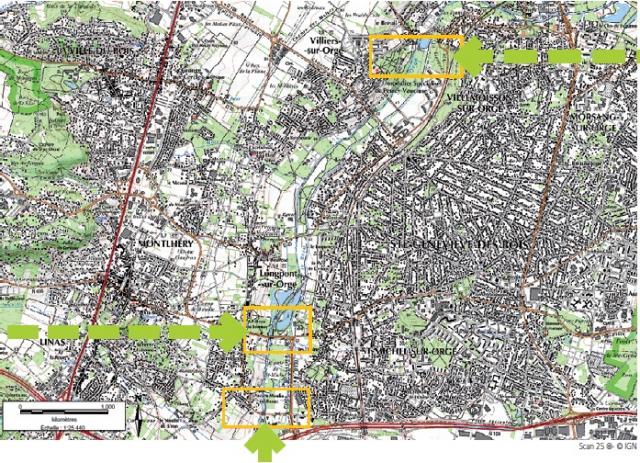

Abaissement et démantèlement de trois clapets sur l’Orge aval

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 juillet 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 6000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orge |

| Distance à la source | 44.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.80 ‰ |

| Débit moyen | 2.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR98 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

ILE-DE-FRANCE |

| Département(s) |

ESSONNE (91) |

| Communes(s) |

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91570) |

| Région | Abaissement et démantèlement de trois clapets sur l’Orge aval |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 85 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

275 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 360 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil régional Île-de-France (40 %) - Agence de l’eau Seine-Normandie (20 %) - Conseil général de l’Essonne (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’energie (DRIEE) - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval (SIVOA)

|

| Contacts | Philippe Moncaut Responsable service prospective et étude des milieux - Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval |

|

philippe.moncaut@sivoa.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

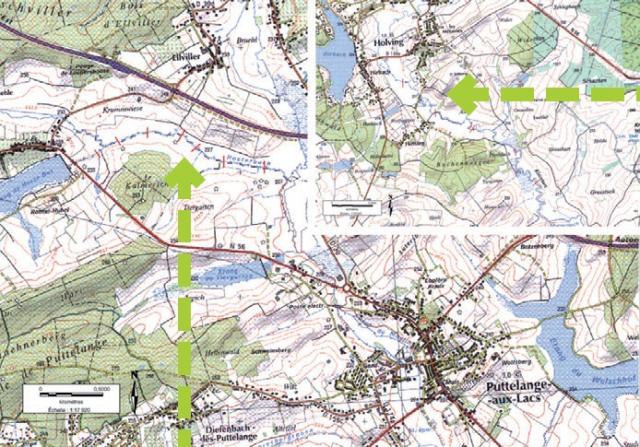

Effacement partiel de 14 seuils sur le Mutterbach et l’Hosterbach à Holving et Hoste

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 septembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 13500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mutterbach |

| Distance à la source | 9.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.90 ‰ |

| Débit moyen | 4.17 m3/s |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR434 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

HOLVING (57330) |

| Région | Effacement partiel de 14 seuils sur le Mutterbach et l’Hosterbach à Holving et Hoste |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 62 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

160 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 222 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (50 %) - Conseil général de la Moselle (30 %) - Simver de Puttelange-aux- Lacs (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Rhin-Meuse - Conseil général de la Moselle - Service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Moselle - Fédération départementale de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat Intercommunal pour la Mise en Valeur des Etangs de la Région de Puttelange-aux- Lacs (Simver)

|

| Contacts | Bernard Clave - Simver de Puttelange-aux-lacs |

|

Autres contacts : Vincent Burgun - Onema Délégation Interregionale du Nord-Est (vincent.burgun@onema.fr) / Patrice Muller - Onema, Service départemental de la Moselle (sd57@onema.fr)

commune.holving@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

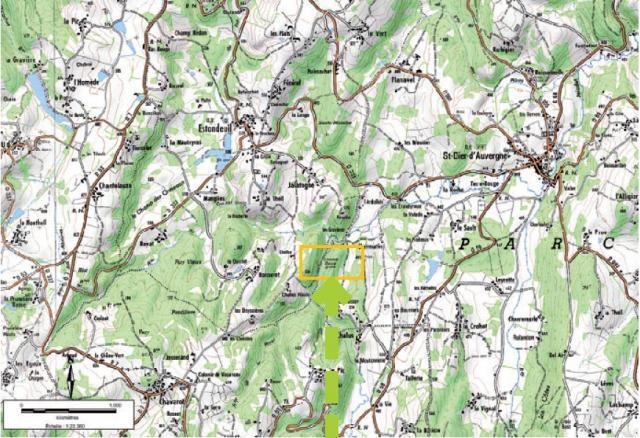

Effacement du seuil de Chelles Basse sur le Miodet

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2010 juin 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 150 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Miodet |

| Distance à la source | 19.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.60 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1150 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

SAINT-DIER-D'AUVERGNE (63334) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

28 154 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 28 154 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %, dans le cadre du CRE) - Conseil général du Puy-de-Dôme (25 %) - Communauté de communes du Pays d’Olliergues (25 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique - Direction départementale des territoires (DDT 63) |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de Communes du Pays d’Olliergues (CCPO)

|

| Contacts | Julie Cadel - Communauté de communes du Pays d’Olliergues |

|

autre contact : Alain Bonnet - Onema Délégation Auvergne-Limousin - alain.bonnet@onema.fr

rivieres.doremoyenne@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

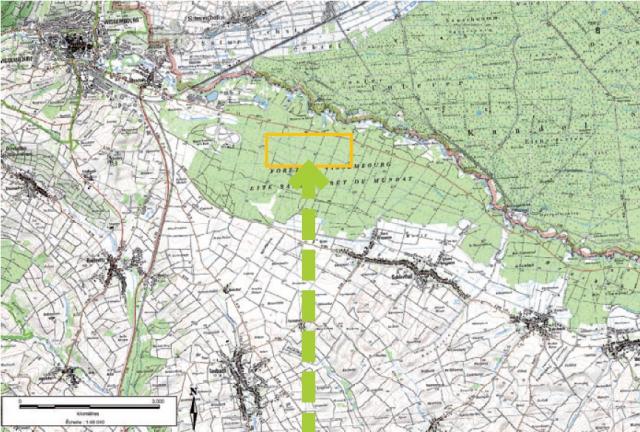

Reméandrage du Hardtbach à Wissembourg

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Hardtbach |

| Distance à la source | 4.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.04 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR207 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201796

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

WISSEMBOURG (67544) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 79 850 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

57 311 € HT

soit, au mètre linéaire : 26 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 137 161 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (50 %) via le programme Life-Nature - Conseil général du Bas-Rhin (14 %) - Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) (9%) - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Alsace (9 %) - Villes de Wissembourg, Salmbach et Niederlauterbach (7%) - Office national des forêts (8 %) - Conservatoire des sites alsaciens (3%) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Villes de Wissembourg, Salmbach et Niederlauterbach - Conseil général du Bas-Rhin - Conservatoire des site alsaciens |

| Maître d'ouvrage |

Ville de Wissembourg

|

| Contacts | Julien Prinet - Office national des forêts |

|

Autre contact : Aurélie Picher - Chargée de mission Natura 2000, Ville de Wissembourg - a.picher@mairie-wissembourg.fr

julien.prinet@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

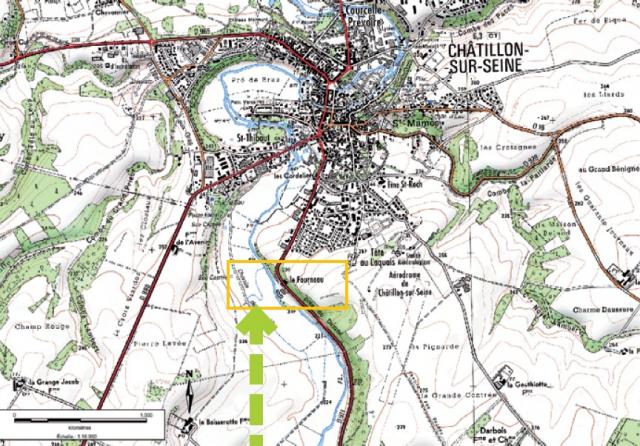

Effacement du seuil de la Seine Granitière sur la Seine amont

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2009 juillet 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Seine Granitière |

| Distance à la source | 65.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 4.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

HR2a |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

CHATILLON-SUR-SEINE (21154) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 15 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 2 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

98 640 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 115 640 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (40 %) - Conseil général de Côte d’Or (25 %) - Conseil régional de Bourgogne (15 %) - Fédération départementale de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique (10 %) - Syndicat intercommunal des cours d’eau Châtillonais (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Direction départementale des territoires de Côtes d’Or (DDT 21) - Fédération départementale de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 21) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal des cours d’eau Châtillonais (SICEC)

|

| Contacts | Fabrice Rouge - Technicien rivière du SICEC |

|

Autre contact : François Huger - Onema, Délégation de Bourgogne, Franche-Comté - françois.huger@onema.fr

contact@sicec.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

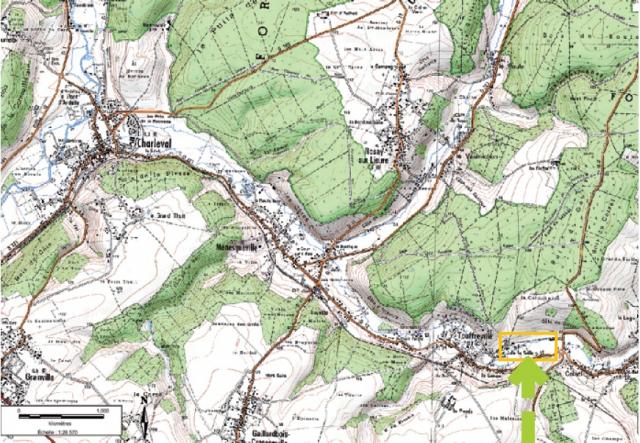

Remise en eau de l’ancien lit du Fouillebroc à Touffreville

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2011 novembre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 780 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Fouillebroc |

| Distance à la source | 5.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 5.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.35 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR241 H3259500 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2300145

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

HAUTE-NORMANDIE |

| Département(s) |

EURE (27) |

| Communes(s) |

TOUFFREVILLE (27649) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 18 720 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

183 647 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 10 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 202 367 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (80 %) - Conseil général de l’Eure (20 %) dans le cadre du fi nancement des sites ateliers |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil général de l’Eure (par la Cellule d’animation technique pour l’eau et les rivières, Cater) - Fédération départementale de l’Eure pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAPPMA 27) - Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM 27) - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Direction régionale de l’équipement, de l’aménagement et du logement de Haute-Normandie (Dreal) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Andelle (SIBA)

|

| Contacts | Morgane Boisramé - Technicienne rivière au SIBA |

|

Autre contact : Gwendal Bodilis - Agence de l’eau Seine-Normandie - bodilis.gwendal@aesn.fr

morgane.boisrame@charleval.net |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

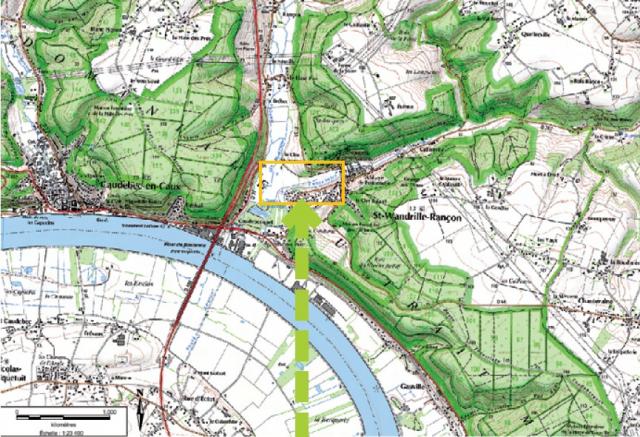

Retour de la Fontenelle dans son lit d’origine à Saint-Wandrille-Rançon

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2010 mai 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Fontenelle |

| Distance à la source | 1.30 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.24 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR264A H5111500 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2300123

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

HAUTE-NORMANDIE |

| Département(s) |

SEINE-MARITIME (76) |

| Communes(s) |

SAINT-WANDRILLE-RANCON (76659) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 90 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

210 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 175 |

| Coût de la valorisation | 5 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 305 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (50 %) - Fonds Européens de développement régional (40 %) - Conseil général de Seine-Maritime (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) de Haute-Normandie - Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime (FDPPMA 76) - Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte des bassins versants Caux-Seine (SMBVCS)

|

| Contacts | Arnaud ROSAN - Syndicat mixte des bassins versants Caux-Seine |

|

Autre contact : Sylvain LINOT - Agence de l’eau Seine-Normandie - linot.sylvain@aesn.fr

arosan@sbvcauxseine.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS