action visant à rétablir les processus naturels qui ont été altérés

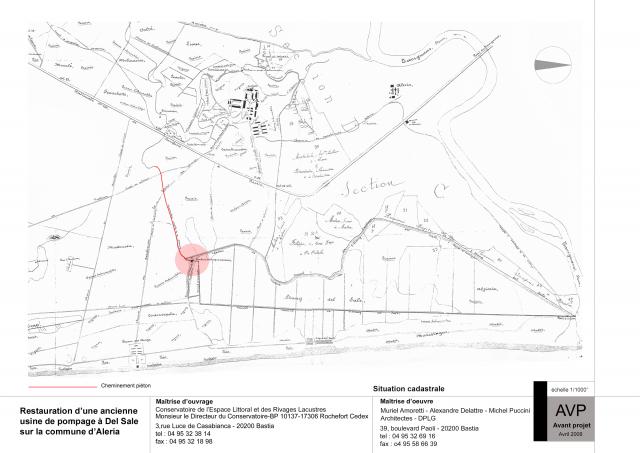

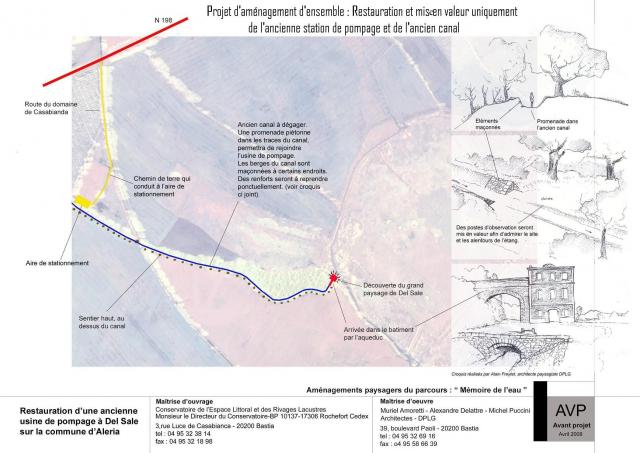

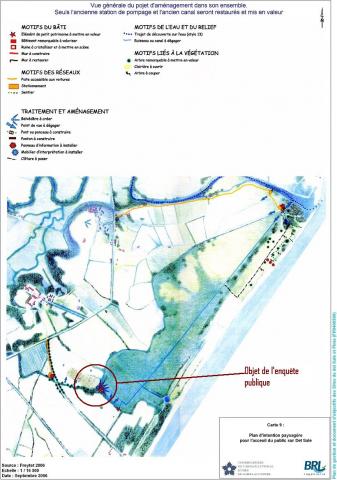

Rénovation de l’Usine de relevage des eaux « Mulinu Rossu » (Etang Del Sale, Corse).

Créée le 17/12/2013

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2009 novembre 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Rénovation de l’Usine de relevage des eaux « Mulinu Rossu » (Etang Del Sale, Corse). |

| Contexte réglementaire | Site du CELRL |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRER21 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9400580

|

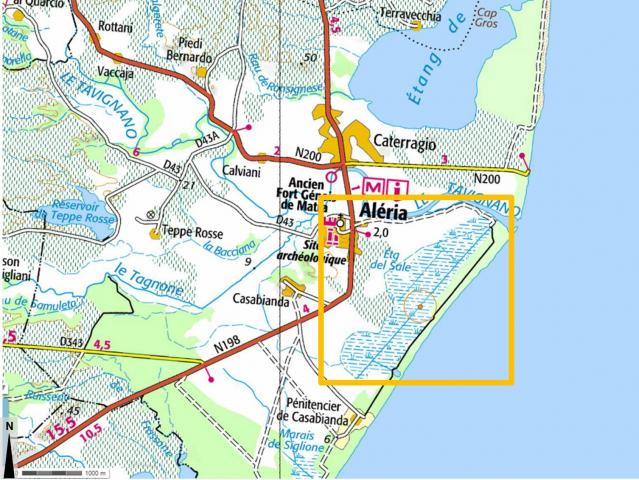

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Corse |

| Région(s) |

CORSE |

| Département(s) |

HAUTE-CORSE (2B) |

| Communes(s) |

ALERIA (2B009) GHISONACCIA (2B123) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 285000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Collectivité Territoriale de Corse - OEC /UAC - FEDER |

| Partenaires techniques du projet | - Musée d'Aléria - Mairie d'Aléria - Pénitencier de Casabianda - Office de Tourisme de l’Oriente - Département 2B |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire du Littoral

|

| Contacts | Denise Lucchesi |

|

d.lucchesi@conservatoire-du-littoral.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

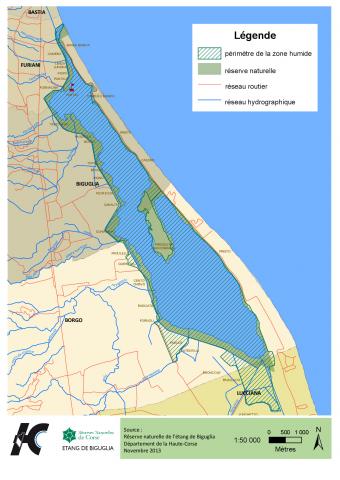

Restauration de fortin d’Ischia Nova et aménagement d’un écomusée. (Etang de Biguglia)

Créée le 22/11/2013

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2008 septembre 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 0.04 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration de fortin d’Ischia Nova et aménagement d’un écomusée. (Etang de Biguglia) |

| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle de Corse |

| Autres | NATURA 2000, ZPS, ZSC, ZICO, ZNIEFF, PLU. |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRET01 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9400571

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Corse |

| Région(s) |

CORSE |

| Département(s) |

HAUTE-CORSE (2B) |

| Communes(s) |

BIGUGLIA (2B037) BORGO (2B042) FURIANI (2B120) LUCCIANA (2B148) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 131606 |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1487110

soit, le coût à l'hectare : 3794.00 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1618716 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) - Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) - Collectivité Territoriale de Corse (CTC) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Conseil Général de Haute-Corse

|

| Contacts | Valentini Georges |

|

Ecomusée du Fortin – Route de l’étang

ecomusee@cg2b.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

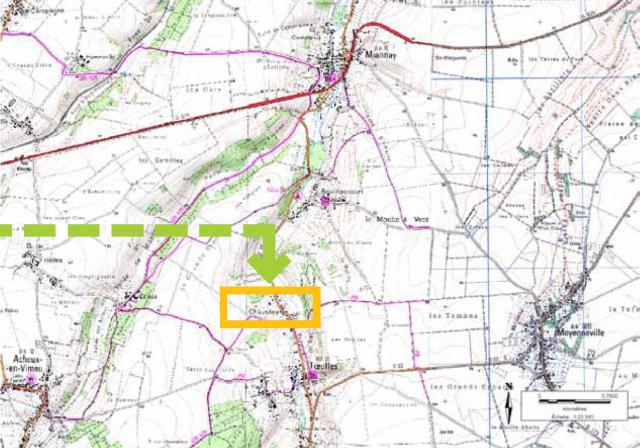

Restauration de la sinuosité sur la Trie à Toeufles

Créée le 28/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 mars 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1460 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Trie |

| Distance à la source | 1.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.63 ‰ |

| Débit moyen | 0.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR12 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2200346

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

PICARDIE |

| Département(s) |

SOMME (80) |

| Communes(s) |

TOEUFLES (80764) |

| Région | Restauration de la sinuosité sur la Trie à Toeufles |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 537 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

62 717 € HT

soit, au mètre linéaire : 13 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 138 970 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (50 %) - Conseil général de la Somme (25 %) - Communauté de communes du Vimeu Vert (25 %, dont participation du propriétaire) |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat mixte d’aménagement et de valorisation du bassin de la Somme (Ameva) - Fédération départementale de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 80) - Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme (DDTM 80) - Service départemental de l’Onema de la Somme (SD 80) - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Vimeu Vert (CCVV)

|

| Contacts | Bilal Ajouz - Syndicat mixte d’aménagement et de valorisation du bassin de la Somme |

|

b.ajouz.ameva@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

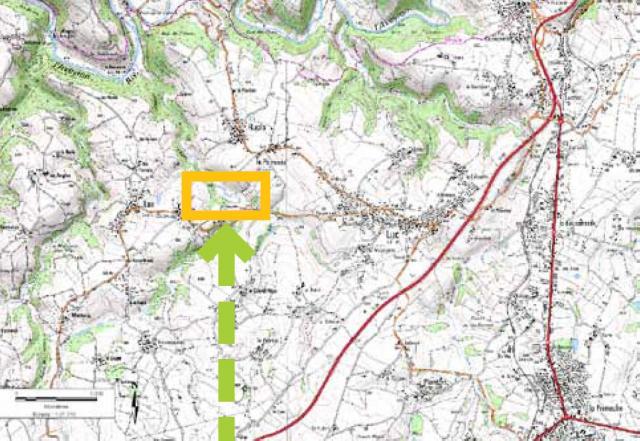

Remise à ciel ouvert du ruisseau du Trégou à Luc-la-Primaube

Créée le 28/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2010 novembre 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 50 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Trégou |

| Distance à la source | 2.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 37.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.18 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFRR2013 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

AVEYRON (12) |

| Communes(s) |

LUC-LA-PRIMAUBE (12133) |

| Région | Remise à ciel ouvert du ruisseau du Trégou à Luc-la-Primaube |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

36 166 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 36 166 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (47 %) - Conseil général de l’Aveyron (20 %) - Conseil régional Midi- Pyrénées (10 %) - Communauté d’agglomération du Grand Rodez (23 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Service départemental de l’Onema de l’Aveyron - Direction départementale des territoires de l’Aveyron (DDT 12) |

| Maître d'ouvrage |

Communauté d’agglomération du Grand Rodez (CAGR)

|

| Contacts | Vincent Miquel - Cellule opérationnelle du grand Rodez |

|

Autre contact : Stéphane Charretier - Service départemental de l’Onema de l’Aveyron (sd12@onema.fr)

vincent.miquel@agglo-grandrodez.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

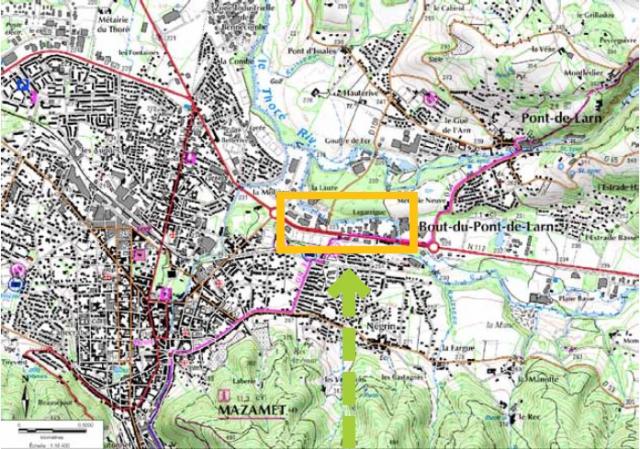

Effacement du seuil de Carayon sur le Thoré

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2011 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 350 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Thoré |

| Distance à la source | 34.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 8.00 ‰ |

| Débit moyen | 16.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR1A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

MAZAMET (81163) |

| Région | Effacement du seuil de Carayon sur le Thoré |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 83 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 9 908 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

198 150 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 291 058 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État (40 %) - Agence de l’eau Adour-Garonne (10 %) - Conseil général du Tarn (10 %) - Conseil régional de Midi-Pyrénées (10 %) - Syndicat mixte du bassin versant de l’Agout (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat mixte du bassin de l’Agout - Direction départementale des territoires du Tarn (DDT 81) - Onema, service départemental du Tarn (SD 81) - Agence de l’eau Adour-Garonne - Conseil général du Tarn |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du bassin de l’Agout (SMBA)

|

| Contacts | Sophie Lebrou et Antoine Milhet (SMBA) |

|

Autre contact : Daniel Maynadier et Yannick Ramadier - Onema,Service départemental du Tarn (sd81@onema.fr)

sage_agout@yahoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

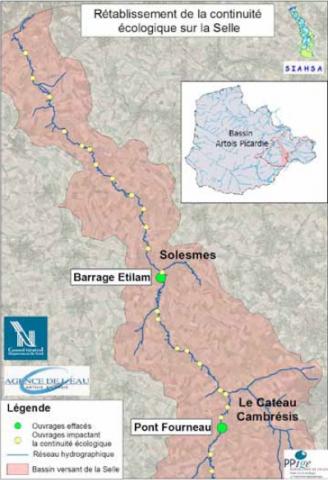

Démantèlement de l’ouvrage du Pont Fourneau sur la Selle

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2010 janvier 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Selle |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.27 ‰ |

| Débit moyen | 0.70 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR50 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

NORD (59) |

| Communes(s) |

CATEAU-CAMBRESIS (LE) (59136) |

| Région | Démantèlement de l’ouvrage du Pont Fourneau sur la Selle |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 30 940 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

33 590 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 64 530 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (80 %) - Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Selle et de ses affluents (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 59) - Direction départementale des territoires (DDT 59) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Selle et de ses affluents (SIAHSA)

|

| Contacts | Michaël Meunier |

|

mmeunier.siahsa@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

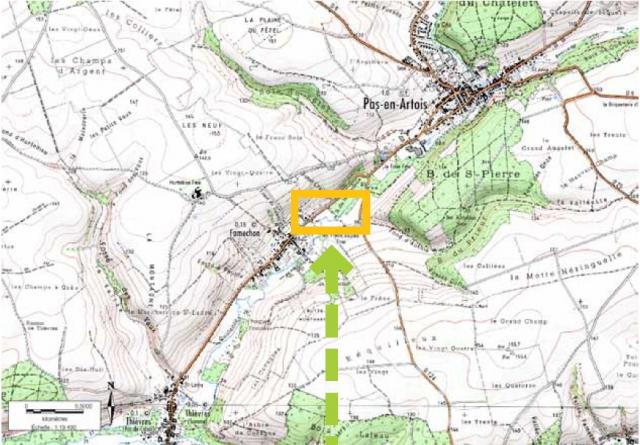

Arasement du seuil des Treize Saules sur la Quilienne

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2009 septembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 520 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Quilienne |

| Distance à la source | 6.60 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.90 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR05 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

PAS-EN-ARTOIS (62649) |

| Région | Arasement du seuil des Treize Saules sur la Quilienne |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

16 834 € HT

soit, au mètre linéaire : 0 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 16 834 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (50 %) - Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais (30 %) - Fédération départementale du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des Milieux Aquatiques, service départemental du Pas-de-Calais (SD 62), - Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Pas-en-Artois |

| Maître d'ouvrage |

Fédération départementale du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 62)

|

| Contacts | Julien Boucault |

|

julien.boucault@peche62.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

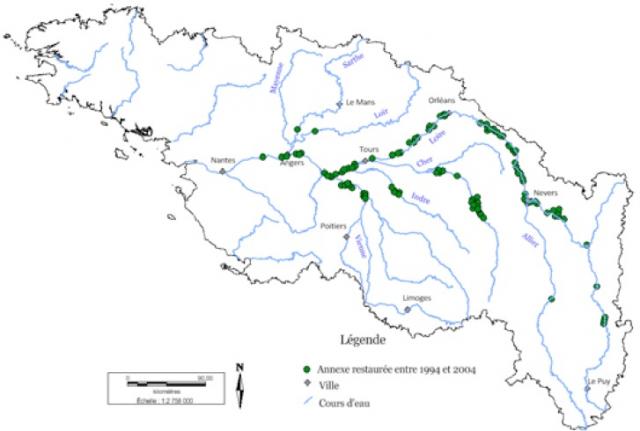

Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1994 novembre 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 0 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Loire |

| Distance à la source | 0.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.00 ‰ |

| Débit moyen | 342.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

RGR007a à RGR007f |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE CENTRE PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

ALLIER (03) CHER (18) INDRE-ET-LOIRE (37) LOIRET (45) LOIR-ET-CHER (41) LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Région | Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

20 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 3 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 600 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) - Conseils régionaux et généraux - Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN) - Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) |

| Partenaires techniques du projet | - AELB - FDPPMA - Onema - Conseils régionaux et généraux - Syndicats - CREN - Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (Corela) - Directions départementales des territoires (DDT) - Directions régionales de l’environnement, de l’agriculture et du logement (DREAL) |

| Maître d'ouvrage |

DIREN (devenue DREAL) et Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA), AAPPMA locales, syndicats de rivière

|

| Contacts | Pierre Steinbach - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes |

|

Autres contacts : Laëtitia Boutet-Berry - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes (laetitia.boutet-berry@onema.fr) et Grégoire Ricou - FDPPMA d’Indre-et-Loire (g.ricou@fedepeche37.fr)

pierre.steinbach@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement partiel de cinq seuils sur le ruisseau du Bagas

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2009 octobre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bagas |

| Distance à la source | 20.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.40 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR389 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

VIELMUR-SUR-AGOUT (81315) |

| Région | Effacement partiel de cinq seuils sur le ruisseau du Bagas |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 0 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Travaux d’arasement réalisés en régie par la société de pêche du Bagas |

| Partenaires techniques du projet | - Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Lautrec - Office national de l’eau et des milieux aquatiques, Service départemental du Tarn - Fédération départementale du Tarn pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 81) - Direction départementale des territoires du Tarn (DDT 81) |

| Maître d'ouvrage |

Société de pêche du Bagas

|

| Contacts | Daniel Maynadier et Yannick Ramadier - Onema, Service départemental du Tarn |

|

sd81@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

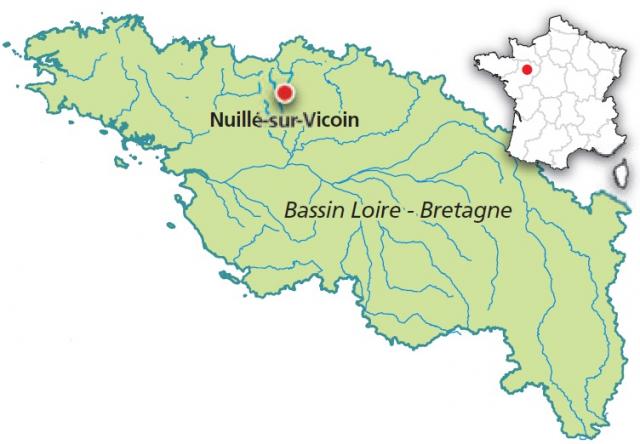

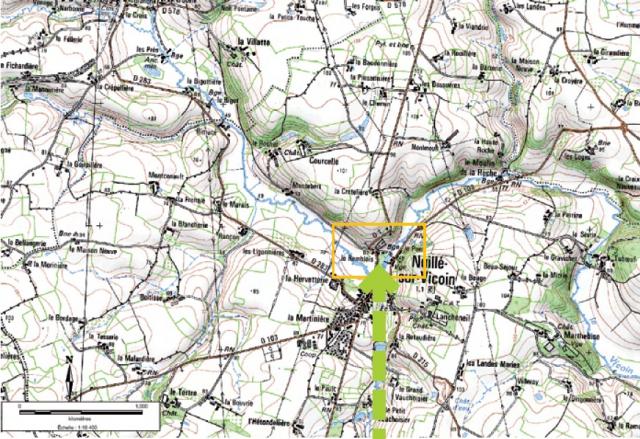

Effacement du seuil du moulin du Bourg sur le Vicoin

Créée le 25/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2011 septembre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Vicoin |

| Distance à la source | 43.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

GR0517 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100487

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAYENNE (53) |

| Communes(s) |

NUILLE-SUR-VICOIN (53168) |

| Région | Effacement du seuil du moulin du Bourg sur le Vicoin |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 60 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

43 426 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 103 426 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %) - Conseil général de la Mayenne (20 %) - Région Pays-de-Loire (10 %) - Syndicat du bassin du Vicoin (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) , service départemental de la Mayenne - Commune de Nuillé-sur-Vicoin - Fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique - Association Mayenne nature environnement |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du bassin du Vicoin (SBV)

|

| Contacts | Nicolas Boileau - SBV |

|

Autre contact: Olivier Leroyer - Onema, SD de la Mayenne (sd53@onema.fr)

nicolasboileau3@aol.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS