action visant à rétablir les processus naturels qui ont été altérés

Effacement d’une ancienne retenue pour l’alimentation en eau potable sur le Mamoul à Cornac

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 septembre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 60 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mamoul |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.63 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR349C1 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

14630

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

CORNAC (46076) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 8 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

15 740 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 2 250 € HT |

| Coût total de l’opération | 25 990 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (80 %) - Fédération départementale de la pêche du Lot (5 %) - Électricité de France (EDF) (7,5 %) - Commune de Cornac (7,5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Adour-Garonne - DDT du Lot - Fédération départementale de la pêche du Lot 46 - Onema - bureau d’études Ecogea |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Conac

|

| Contacts | Lionel Dufau, SMPVD |

|

eauenvironnement@smpvd.fr |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité, service départemental du Lot

Fédération départementale de la pêche du Lot

|

| Contacts |

Jérôme Beyssac sd46@afbiodiversite.fr Laurent Fridrick info@pechelot.com |

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement des seuils du moulin Vert et du moulin Canard sur l’Ourcq

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2013 juillet 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Ourcq |

| Distance à la source | 11.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 2.60 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR144 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

19234

19235

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

PICARDIE |

| Département(s) |

AISNE (02) |

| Communes(s) |

VILLERS-SUR-FERE (02816) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 6 010 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

35 660 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 230 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 41 900 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie 100 % |

| Partenaires techniques du projet | - USAGMA - Onema - AESN - Fédération départementale de pêche 02 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de l'Ourcq amont

|

| Contacts | Yves Lévêque |

| SIGBVOAL Mairie 02210 Oulchy-le-Château |

| Maître d'ouvrage |

USAGMA

|

| Contacts |

Geoffrey Pacaud, Maxime Fauvel USAGMA - 10 rue du Bon-Puits 02000 Chivy-les-Etouvelles union-des-syndicats@griv.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Reméandrage du Longeau par reprise des anciens méandres entre Brainville et Dompierre

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 15000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Longeau |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

12.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

12.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR383 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

ALLAMONT (54009) BRAINVILLE (54093) FRIAUVILLE (54213) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

860 230 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 5 100 € HT |

| Coût du suivi | 234 550 € HT |

| Coût total de l’opération | 1 100 650 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) 60% - Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle 10% - Conseil régional de la Lorraine 10% - DREAL Lorraine 10% - Fédération départementale de pêche 54 5% - SIALS 5% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Direction départementale des territoires - AERM - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - DREAL Lorraine - Fédération départementale de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement du Longeau et de la Seigneulle (SIALS)

|

| Contacts | |

| SIALS Mairie de Brainville, 26 Grand-rue 54800 Brainville |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement du seuil de Gabanelle sur le Bervezou

Créée le 18/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 octobre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bervezou |

| Distance à la source | 19.15 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

|

| Pente moyenne | 2.20 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR66 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

PRENDEIGNES (46226) SAINT-CIRGUES (46255) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 23 940 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

60 010 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 8 520 € HT |

| Coût du suivi | 9 850 € HT |

| Coût total de l’opération | 102 320 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne 80 % - la ville de Figeac et la commune de Prendeignes 20 % - autofinancement par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé |

| Partenaires techniques du projet | - DDT du lot - Onema - Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot (FDPPMA 46) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du bassin de la Rance et du Célé, maître d'ouvrage délégué de la ville de Figeac et de la commune de Prendeignes

|

| Contacts | Nicolas Tournier |

|

n.tournier@sagecele.com

info@smbrc.com |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité, SD du Lot

|

| Contacts |

Jérôme Beyssac sd46@afbiodiversite.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

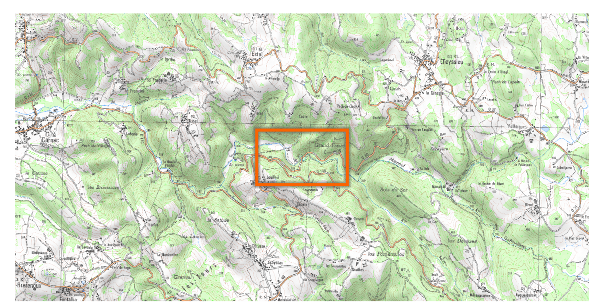

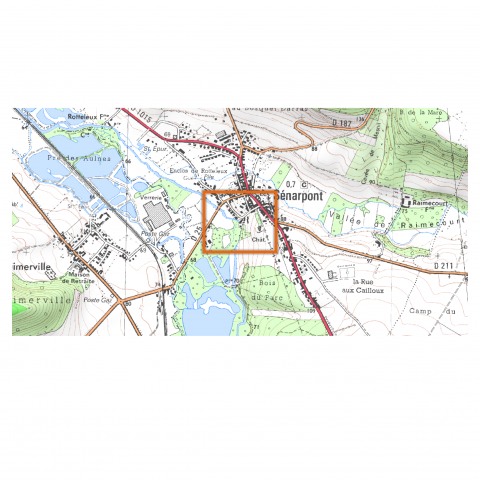

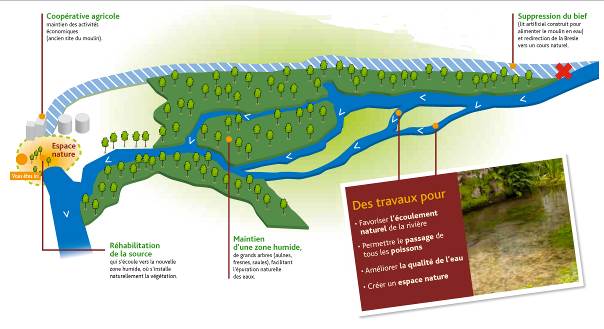

Restauration de la continuité écologique sur la Bresle par la remise en fond de vallée du cours d’eau à Sénarpont

Créée le 18/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2013 mai 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 660 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bresle |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.20 ‰ |

| Débit moyen | 1.07 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHRSAV07 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2200363

|

| Code ROE |

38669

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

PICARDIE |

| Département(s) |

SOMME (80) |

| Communes(s) |

SENARPONT (80732) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 38 880 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

108 390 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 2 980 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 150 250 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« Il est intéressant de voir que la Bresle a repris son lit naturel. Aujourd’hui, les personnes trouvent dans ce site un lieu apaisant et calme. Les promeneurs ont plaisir à retrouver un secteur enchanteur, riche en images et en sons avec le retour du bruit naturel de l’eau. L’aménagement le plus visuel est celui fait à la place de l’ancienne chute. Ce milieu a été repris récemment pour limiter la colonisation végétale… ».</p><p style="text-align: justify;">Patrick BÈLE, maire de la commune de Sénarpont.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Etude préalable : AESN 80%, NORIAP 20 % - Travaux: AESN 100% |

| Partenaires techniques du projet | - AESN - Onema - Direction départementale des territoires de la Somme |

| Maître d'ouvrage |

Institution interdépartementale de la Bresle

|

| Contacts | Pierre-Marie Michel |

|

Institution interdépartementale de la Bresle

3 rue Sœur Badiou, 76390 Aumale

michel.institution.bresle@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Restauration d’une connexion maritime au grau des étangs de Villepey et à l’embouchure de l’Argens au profit des habitats lagunaires et de la sécurité du site

Créée le 20/03/2017

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Elévation du niveau de la mer |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2011 novembre 2016 |

| Surface concernée par les travaux | 1380.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration d’une connexion maritime au grau des étangs de Villepey et à l’embouchure de l’Argens au profit des habitats lagunaires et de la sécurité du site |

| Contexte réglementaire | Site du CELRL |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9301627

FR9301626

|

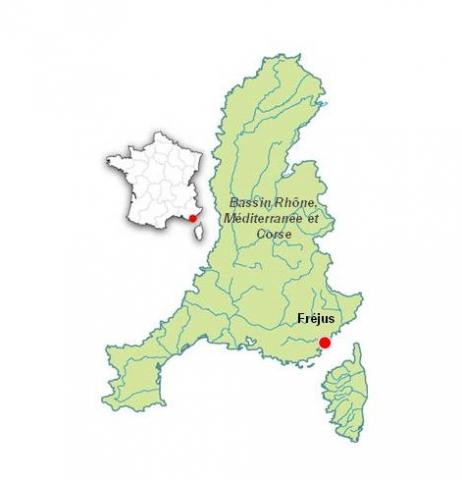

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

Polissia Mires |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

- 2.3.1.0 (A) Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol

- 3.2.1.0 (D) Entretien de cours d'eau

- 4.1.3.0 (A) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin.

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Département du Var (Suivi bathymétrique) - Europe FEDER (Site Natura 2000) - Etat (100% pour le désensablement et 80% pour la mare ) |

| Partenaires techniques du projet | - SMA (Syndicat Mixte de l’Argens) - Bureau d’étude Artélia (étude dans le cadre du PAPI) |

| Maître d'ouvrage | Mairie de Fréjus

|

| Contacts | Kevin BERGERON et Alain ABBA |

|

Hôtel de Ville,

service environnement,

45 Place Formigé,

83370 Fréjus

k.bergeron@cavem.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

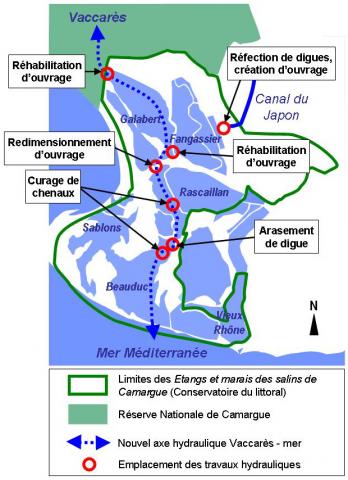

Restauration des étangs et marais des salins de Camargue dans le cadre du LIFE + MC SALT (LIFE 10 NAT/IT/000256)

Créée le 05/10/2016

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Elévation du niveau de la mer Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2011 novembre 2016 |

| Surface concernée par les travaux | 5400.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration des étangs et marais des salins de Camargue dans le cadre du LIFE + MC SALT (LIFE 10 NAT/IT/000256) |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional Site du CELRL Site inscrit Site classé |

| Autres | Espace boisé classé (montilles et pinèdes de Beauduc et du Platelet) |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9301592

FR9310019

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Communes(s) |

ARLES (13004) SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13096) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 137882 |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

456545

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 293782 |

| Coût total de l’opération | 888209 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Europe - Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse - Ministère en charge de l’Ecologie - Conservatoire du littoral |

| Partenaires techniques du projet | - Amis des marais du Vigueirat |

| Maître d'ouvrage | Parc naturel régional de Camargue / Tour du Valat

|

| Contacts | Gaël Hemery / Marc Thibault |

|

g.hemery@parc-camargue.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

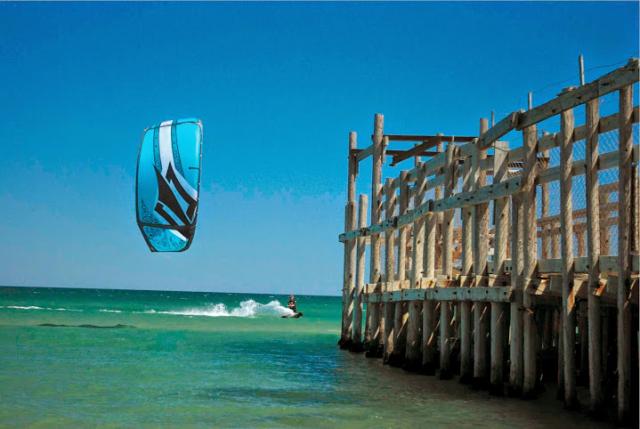

La restauration du lido du Jaï (étang du Bolmon) par des méthodes écologiques, simples et participatives

Créée le 15/03/2016

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Elévation du niveau de la mer |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | La restauration du lido du Jaï (étang du Bolmon) par des méthodes écologiques, simples et participatives |

| Contexte réglementaire | Site du CELRL |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRDT15C |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9301597

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Communes(s) |

CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13026) MARIGNANE (13054) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Page Facebook du SIBOJAI

Site de Rivage de France : le lido du Jaï se refait une solide nature

La Provence – 10 février 2012

La Provence – 9 mai 2012

La Provence – 8 août 2012

La Provence –28 mai 2014

Reportage Maritima TV

Journées de l'ingénierie écologique - Edition 2014. Fiche 17. CNRS, IRSTEA

Brochure de présentation des projets Prix Pôle-relais lagunes méditerranéennes 2015

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Commune de Marignane - Commune de Châteauneuf-les-Martigues - Conseil Régional de PACA - Conseil Général des Bouches-du-Rhône - Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse |

| Partenaires techniques du projet | - Association Graines de Soleil - Conservatoire du littoral |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire du Littoral avec Syndicat Intercommunal du Bolmon et du Jaï en assistance à maîtrise d’ouvrage

|

| Contacts | Luc BRUN |

|

Luc.brun@sibolmonjai.org |

Référence(s) bibliographique(s)

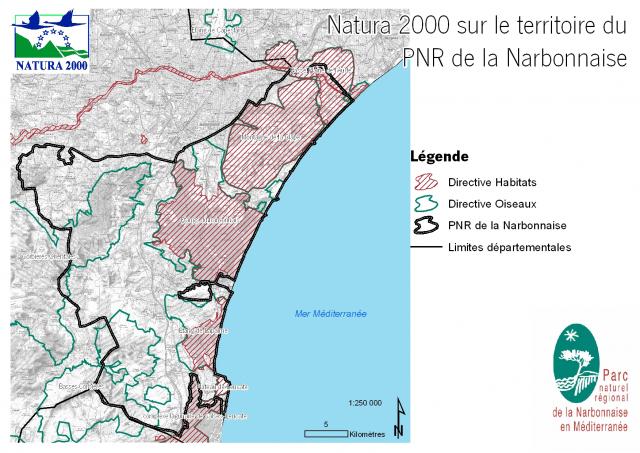

Restauration du Salin de La Palme

Créée le 14/04/2015

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2012 novembre 2015 |

| Surface concernée par les travaux | 400.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Sp - Mares/marais salins/saumâtres/alcalins permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration du Salin de La Palme |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT03 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9101440

FR9112007

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

PALME (LA) (11188) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Dossier de concession sur le DPM en cours

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - FEADER |

| Partenaires techniques du projet | - Salins de l’Aude - Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée - Commune de La Palme |

| Maître d'ouvrage | Salins de l’Aude

|

| Contacts | Patrice GABANOU |

|

Route de l'AYROLLE

11430 Gruissan

pgabanou@free.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Etude pour l’amélioration du fonctionnement hydraulique de l’étang de Bages-Sigean

Créée le 14/04/2015

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Bon état des habitats Elévation du niveau de la mer |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2011 novembre 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 0.01 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Etude pour l’amélioration du fonctionnement hydraulique de l’étang de Bages-Sigean |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional Site inscrit |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT04 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9101440

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

BAGES (11024) SIGEAN (11379) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 15000 |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - PNR Narbonnaise en Méditerranée |

| Partenaires techniques du projet | - Pêcheurs - Scientifiques : comité scientifique du PNR (groupe de travail spécifique) |

| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise

|

| Contacts | Karine Dusserre |

|

Domaine de Montplaisir

11100 Narbonne

info@parc-naturel-narbonnaise.fr |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS