action visant à rétablir les processus naturels qui ont été altérés

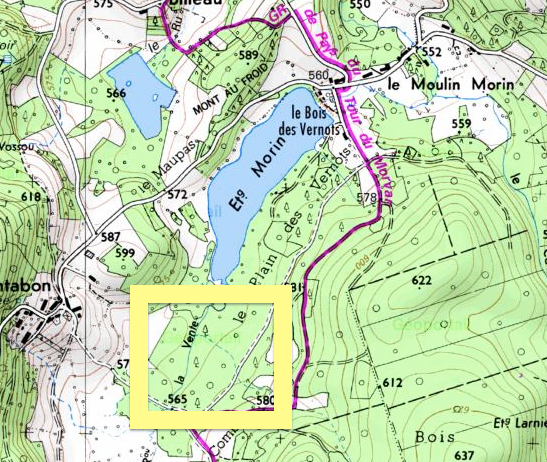

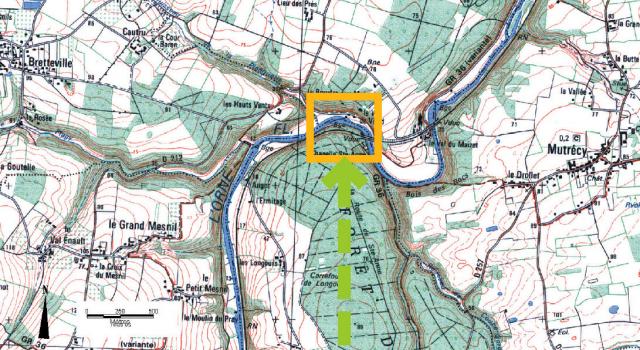

Maîtrise foncière et restauration de l'Ile Marière

Créée le 03/01/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2006 décembre 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 30.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | PPRNi Val du Thouet / PPRNi Val d’Authion/ DCE/ Patrimoine de l’UNESCO |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0007e |

| Référence du site Natura 2000 |

FF5200629

FF5212003

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

PONTS-DE-CE (LES) (49246) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 191600 |

| Coût des travaux et aménagement |

130000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 13700 |

| Coût total de l’opération | 335000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Europe - Etat - Conseil Régional - Conseil Général 49 (TDENS) - Commune des Ponts-de-Cé |

| Partenaires techniques du projet | - PNR Loire Anjoux Touraine |

| Maître d'ouvrage | Ville des Ponts-de-Cé

|

| Contacts | Valerie CHALUMEAU |

|

Hôtel de Ville

7 rue Charles de Gaulle

BP 60029

49135 Les Ponts-de-Cé Cédex

valerie.chalumeau@ville-lespontsdece.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Restauration de berges sur la gravières des Gounets

Créée le 30/11/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2007 novembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.18 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Domaine Public Fluvial, ZNIEFF type II, Natura 2000 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0142b |

| Référence du site Natura 2000 |

FF8301072

|

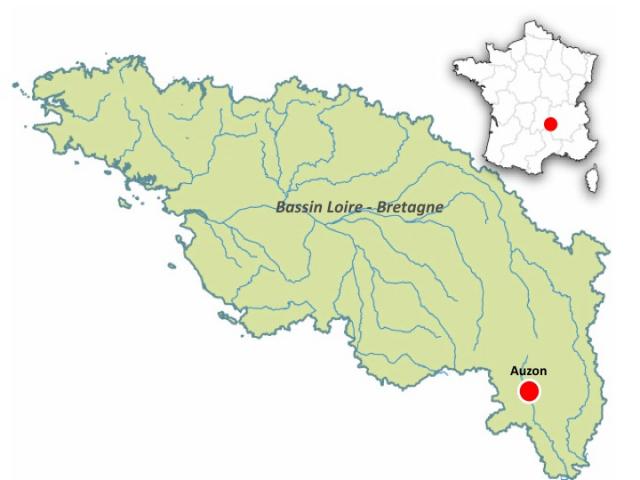

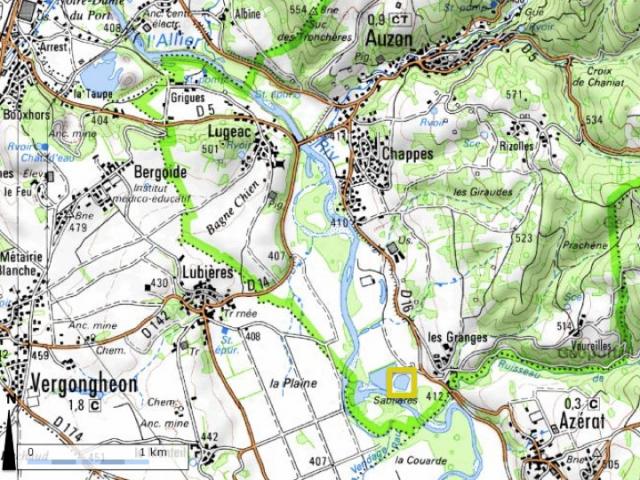

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

AUZON (43016) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non soumis au régime de la Loi sur l'Eau

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 6375 |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

12968

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 19343 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil Général de Haute-Loire (19%) - Agence de l'Eau Loire-Bretagne (29%) - Etat (33%) - Conseil Régional d'Auvergne (15%) |

| Partenaires techniques du projet | - Direction Départementale des Territoires (DDT) de Haute-Loire - Exploitant agricole du site |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne

|

| Contacts | Delphine BENARD |

|

Le Bourg

43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

cen-auvergne@espaces-naturels.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

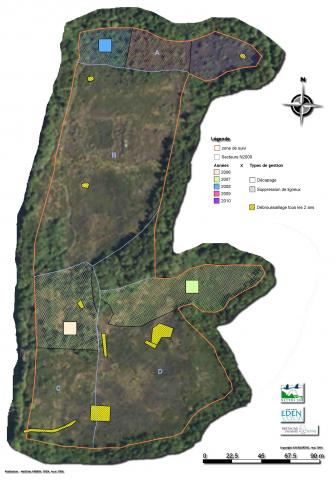

Gestion de la tourbière de Logné

Créée le 26/10/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion de la tourbière de Logné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2006 octobre 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 15.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Régionale Arrêté Préfectoral de Biotope Espace Naturel Sensible |

| Autres | ZN des PLU |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FFGF0539b |

| Référence du site Natura 2000 |

FF5200624

FF5212004

|

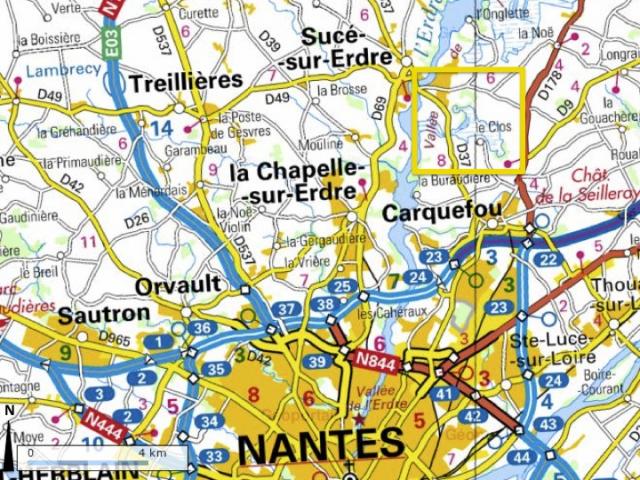

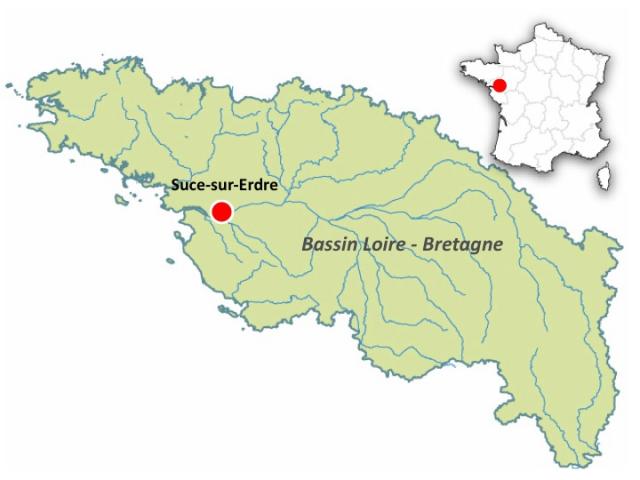

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

LOIRE-ATLANTIQUE (44) |

| Communes(s) |

CARQUEFOU (44026) SUCE-SUR-ERDRE (44201) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

73000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 73000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - DREAL (50%) - FEDER (50%) |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat Mixte EDENN |

| Maître d'ouvrage | Bretagne vivante

|

| Contacts | Olivier GANNE |

|

6 Rue de la Ville en Pierre

44 000 NANTES

bvnantes@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Restauration des échanges hydrauliques entre les étangs palavasiens (Hérault) pour améliorer la qualité des eaux lagunaires

Créée le 26/05/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2005 mars 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 6600.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration des échanges hydrauliques entre les étangs palavasiens (Hérault) pour améliorer la qualité des eaux lagunaires |

| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Nationale Réserve de Chasse (ACCA) Réserve de Pêche Arrêté Préfectoral de Biotope Site du CELRL Site inscrit Site classé |

| Autres | Sites Natura 2000 (ZPS et SIC) « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT11 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9101410

FR9110042

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

HERAULT (34) |

| Communes(s) |

FRONTIGNAN (34108) LATTES (34129) MIREVAL (34159) PALAVAS-LES-FLOTS (34192) PEROLS (34198) VIC-LA-GARDIOLE (34333) VILLENEUVE-LES-MAGUELONE (34337) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

- 4.1.3.0 (D) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin.

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau RM&C - Région Languedoc-Rousillon - Département de l’Hérault - Maître d’Ouvrage en autofinancement |

| Partenaires techniques du projet | - IFREMER - CEPRALMAR - Voies navigables de France (VNF) - Service de navigation Rhône Saône - Les gestionnaires des sites concernés - Les communes concernées - Le Conservatoire du Littoral - les propriétaires des terrains concernés |

| Maître d'ouvrage | Siel (Syndicat Mixte des Etangs Littoraux) et Thau Agglomération

|

| Contacts | Juliette PICOT (directrice du SIEL) et Mickaël DEBETENCOURT (Thau Agglomération) |

|

SIEL :

Salines de Villeneuve

Chemin des Salins

34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Tel : 04 67 13 88 57

Thau Agglomération :

Route de Sète

BP18

34540 BALARUC LES BAINS

Tel : 04 67 46 47 07

siel@ville-frontignan.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

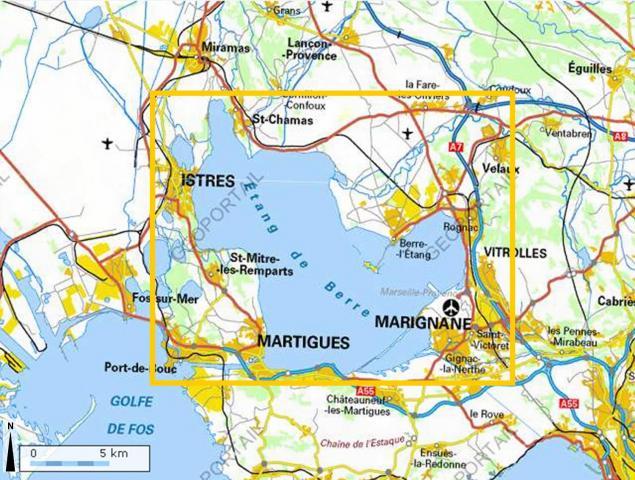

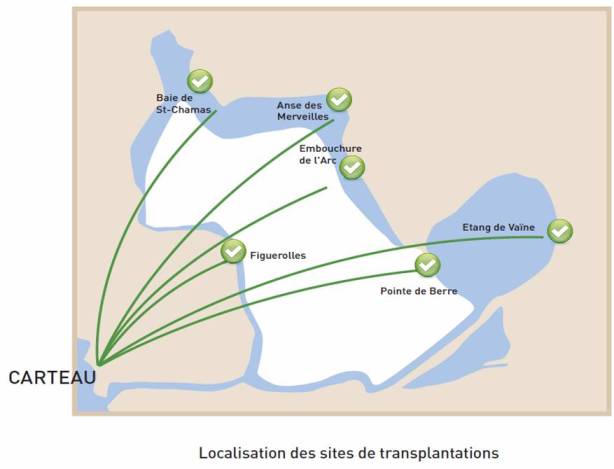

Restauration écologique de l'étang de Berre

Créée le 16/05/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Surface concernée par les travaux | 15500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration écologique de l'étang de Berre |

| Contexte réglementaire | Site du CELRL |

| Autres | Domaine public maritime |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDT15a FROT15b FROT15 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR-312-5

FR9301597

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

BOUCHES-DU-RHONE (13) |

| Communes(s) |

BERRE-L'ETANG (13014) CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES (13026) ISTRES (13047) MARIGNANE (13054) MIRAMAS (13063) SAINT-CHAMAS (13092) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | GIPREB

|

| Contacts | Raphaël GRISEL |

|

Cours Mirabeau

13130 Berre-l'Etang

gipreb@gipreb.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Réhabilitation et valorisation de l'étang de Bages-Sigean

Créée le 03/05/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2005 novembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 5300.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | J - Lagunes côtières saumâtres/salées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi littoral |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDTO4 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9101440

FR9112007

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

AUDE (11) |

| Communes(s) |

BAGES (11024) NARBONNE (11262) PEYRIAC-DE-MER (11285) PORT-LA-NOUVELLE (11266) SIGEAN (11379) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 450000 |

| Coût des acquisitions | 0 |

| Coût des travaux et aménagement |

60500000

soit, le coût à l'hectare : 11500.00 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 61000000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - DREAL Languedoc-Roussillon - Europe - Agence de l'eau Rhône Méditerranée et Corse - Conseil général de l'Aude - Chambre de Commerce et d'Industrie Narbonne Lézignan-Corbières Port-La-Nouvelle - Chambre d'agriculture de l'Aude - Conseil régional du Languedoc-Roussillon - Communes et intercommunalités |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional de la Narbonnaise

|

| Contacts | Karine Dusserre / Eric Voque / Laurent Benau |

|

Domaine de Montplaisir, 11000 NARBONNE

info@parc-naturel-narbonnaise.fr |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS