Remise à ciel ouvert de la Sonnette et effacement d’un étang à Saint-Laurent-de-Céris

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2012 mars 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 280 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Sonette |

| Distance à la source | 4.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 0.88 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFRR6-1 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

SAINT-LAURENT-DE-CERIS (16329) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Valoriser le site d’un point de vue paysager.

Sécuriser le site .

Rétablir la continuité écologique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Sonnette est un cours d’eau de 22 km, qui conflue avec le Son pour former le Son-Sonnette, affluent rive gauche de la Charente. Son bassin versant mesure 85 km2 et est occupé essentiellement par l’élevage bovin. La Sonnette est classée comme réservoir biologique, liste 1 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Pour le bassin versant de la Charente, elle joue un rôle de pé­pinière d’espèces et abrite entre autres la truite fario, le chabot et la lamproie de planer.</p><p style="text-align: justify;">Le cours de la Sonnette et du Son-Sonnette est fractionné par de nombreux ouvrages qui perturbent le transport sédimentaire et la libre circulation piscicole. Parmi ces ou­vrages, dix-sept sont désignés prioritaires pour les pois­sons migrateurs dont celui de l’usine de Saint-Laurent-de-Céris, infranchissable.</p><p style="text-align: justify;">Avant d’être acquis par la commune de Saint-­Laurent-de-Céris en 2000, le site de l’usine a connu une longue activité industrielle : l’ancien moulin à foulon devient usine textile, puis usine de pantoufles. L’activité industrielle a nécessité divers aménagements du site, dont certains im­pactant directement la Sonnette : création d’un étang de 3 000 m2 pour alimenter le bief de l’usine ; couverture de la rivière sur le site même de l’usine sur un linéaire de 140 m, en aval du plan d’eau. L’étang est équipé d’un déversoir d’orage et de quatre vannes à crémaillère non fonctionnelles, qui font obstacle à la circula­tion piscicole et au transit sédimentaire. L’étang est très envasé (jusqu’à un mètre de vase) et la lame d’eau très réduite (10 à 55 cm). La rivière enterrée est entièrement maçonnée ; elle fait également obstacle à la circulation piscicole du fait de l’obscurité et de la présence d’un seuil de 50 cm de haut auquel s’ajoute une rupture de pente d’un mètre juste en aval des vannes. De plus, un lavoir en amont du site industriel présente un seuil bétonné de 55 cm, équipé d’une vanne non fonctionnelle, qui fait lui-aussi obstacle à la continui­té ; la zone d’influence est de 70 m.</p><p style="text-align: justify;">Ces différents aménagements sont à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau, d’une uniformisa­tion et d’un colmatage des habitats.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le syndicat intercommunal d’étude et d’aménage­ment hydraulique (SIEAH) du bassin du Son-Sonnette avait connaissance de la non-conformité de l’étang de Saint-Laurent-de-Céris à la réglementation rela­tive à la libre circulation piscicole, de la vétusté des vannes et de la fragilisation des fondations du souterrain. En parallèle, la mairie souhaitait aménager la friche industrielle (logements et commerces), sans projet paysager ni vraie volonté d’intégrer la rivière. Le président du syndicat propose l’ajout d’un volet environnemental mais se heurte à une vive opposi­tion du conseil municipal, la population étant très attachée à l’image de l’ancienne usine, pourvoyeuse historique d’emplois. Face aux coûts de la mise aux normes de l’étang et de la vidange, la municipali­té accepte de céder son droit d’eau et de remettre le site en état. À l’issue de l’étude préalable, après concertation, un scénario d’aménagement est retenu : effacement de l’étang, réouverture de la rivière et aménagement du lavoir.</p><p style="text-align: justify;">Le projet de simple réhabilitation de l’ancienne friche industrielle devient ainsi un projet global, conciliant un volet urbanistique, paysager et écologique.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux se déroulent en deux étapes, sur deux années : effacement du plan d’eau, puis aménage­ment du lavoir et ouverture de la rivière souterraine.</p><p>Les vannes du plan d’eau sont supprimées et la vi­dange réalisée. Après ressuyage des sédiments, de la terre végétale est apportée pour aménager l’em­prise de l’ancien étang. Des arbres (essences locales adaptées) sont ensuite plantés. L’ancien étang ne fait pas l’objet de lourds travaux de terrassement, le parti étant pris de laisser le cours d’eau retracer na­turellement son lit. La banque de graines de l’étang permet une recolonisation végétale rapide des bords de la rivière.</p><p>Lors de la réouverture de la rivière souterraine, sur un linéaire de 90 m, deux bâtiments sont démontés pour des raisons d’accès au cours d’eau et de stabi­lité. La remise à ciel ouvert de la rivière débute par la suppression du toit et des murs. Les matériaux des murs sont conservés et réutilisés pour l’aménage­ment du lit et des berges.</p><p>Dans la partie amont, compte tenu des contraintes foncières et des enjeux sécuritaires, le tracé en plan est très contraint. Les berges sont retalutées, enro­chées, ensemencées et plantées. Les risques d’in­cision sont bloqués par la mise en place de seuils noyés. La recréation d’un lit mineur diversifié permet de restaurer des habitats plus favorables aux espèces rhéophiles.</p><p>Dans la partie aval, la remise à ciel ouvert ne peut pas être totale (linéaire de 50 m), pour des raisons de sécurité (salle polyvalente à l’aplomb). Des puits de lumière sont installés. Sous la voute de béton, la rupture de pente est supprimée par la création d’une rampe en enrochements.</p><p>Enfin le seuil du lavoir est équipé d’une rampe en enrochements rustiques, permettant son franchisse­ment.</p><p> </p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Arrêté préfectoral résiliant l'autorisation d'activité de l'usine et prescrivantj les conditions de remise en état compatibles avec la continuité écologique du cours d'eau.

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.2.4.0 (A) Vidanges d'étangs ou de plans d'eau

La gestion

<p class="CM11" style="text-align:justify;line-height:12.0pt">Le site est géré comme un espace vert.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Lors de l’état initial (2011), les suivis portent sur le peuplement de macroinvertébrés benthiques ; deux stations sont définies, en amont du lavoir et en aval de la rivière souterraine. Il n’est pas prévu pour l’instant de les reconduire. Les pêches de sauvegarde, réalisées en 2012 avant vidange de l’étang et en 2013 avant remise à ciel ou¬vert de la rivière, permettent d’établir l’état du peuplement piscicole sur le site. À l’issue des travaux, un suivi est instauré dans l’ancienne zone d’emprise de l’étang. Il porte sur le peuplement piscicole, avec une première pêche effectuée en 2013 (n+1), la seconde étant programmée pour 2016 (n+3). Lors de l’étude préalable, des profils en long et en travers sont réalisés. Après les travaux, de nouveaux profils sont relevés en 2012 et en 2014. D’autres sont à programmer, lorsque le lit de la rivière sera un peu plus stabilisé. Un suivi piézométrique est également entrepris afin de connaitre l’évolution de la nappe d’accompagnement au niveau de l’emprise de l’ancien étang.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Cette opération permet de rétablir l’accès pour les poissons à 4,8 km de cours d’eau plus amont et aux habitats favorables à la reproduction de la truite fario.</p><p>Les banquettes ont toutes été modifiées par la rivière et la granulométrie évolue sur certains secteurs, avec moins de fines sur l’amont notamment.</p><p>Le suivi piézométrique, réalisé avant et après la vi­dange, met en évidence de faibles variations de la nappe qui semblent plutôt liées aux conditions mé­téorologiques.</p><p>Au niveau de l’étang, trois mois après la vidange, les rives étaient totalement végétalisées. Dans la por­tion remise à ciel ouvert, la végétation aquatique et humide a commencé à s’installer un an après la fin des travaux.</p><p>La pêche électrique, réalisée en juillet 2013 à l’empla­cement de l’ancien étang, montre une recolonisation du secteur par la truite fario, le vairon et la lamproie de Planer. Mais le chabot est absent et les effectifs des autres espèces restent inférieurs à ceux attendus. En revanche, des gardons, des carpes communes et des épinochettes sont présents, alors qu’ils ne de­vraient théoriquement pas se rencontrer sur cette partie du bassin versant.</p><p><strong>Points faibles : </strong>avant les travaux, le projet n’a ja­mais eu l’adhésion de la population locale, trop at­tachée à l’ancienne friche industrielle. Des compro­mis ont dû être trouvés afin d’emporter l’accord du conseil municipal : conservation du lavoir et d’une partie de la rivière souterraine (pour des raisons de sécurité publique).</p><p><strong>Points forts :</strong> la concertation menée par le SIEAH Son-Sonnette, associée à un important travail de communication, est l’élément clé de l’aboutisse­ment de ce projet, qui a permis d’ajouter à un projet d’aménagement urbain, un volet paysager suppor­tant un projet de restauration hydromorphologique.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">La restauration de la Sonnette a été très valorisée après les travaux, notamment au sein du bassin Adour -Garonne. Des visites sur site ont été organisées avec un groupe d’élus d’un syndicat de rivière voisin, avec les techni­ciens de la fédération de pêche du Poitou-Charentes, ainsi qu’avec les techniciens de rivière du départe­ment de la Charente. Enfin, une journée de sensibi­lisation a eu lieu avec l’école primaire communale ; elle a été l’occasion de présenter la rivière et de plan­ter des arbres sur les berges.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 11 450 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

110 470 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 121 920 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG) (61,2 %), Région Poitou-Charentes (18,9 %), SIEAH Son-Sonnette (11,7 %), - commune de Saint-Laurent-de-Céris (10,3 %), Département de la Charente (7,7 %). |

| Partenaires techniques du projet | - AEAG, Région Poitou-Charentes, Onema, DDT 16, Cellule migrateurs, Département de la Charente - cellule rivière - Fédération départementale de pêche de Charente, Association de pêche (AAPPMA). |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement hydraulique du bassin du Son-Sonnette

|

| Contacts | Camille Lafourcade |

|

SIEAH du bassin Son-Sonnette

sieah.sonsonnette@orange.fr |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement hydraulique du bassin du Son-Sonnette

|

| Contacts |

Camille Lafourcade SIEAH du bassin Son-Sonnette sieah.sonsonnette@orange.fr Camille Lafourcade SIEAH du bassin Son-Sonnette sieah.sonsonnette@orange.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Adour Garonne - Revue de l’Agence de l’eau, n°128, décembre 2014, pages 9-10.<br />• Répertoire d’exemples du réseau des TMR (techniciens médiateurs de rivières) :<br />http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/113/75/2015-SIEAHSonsonnette-mise_a_ciel_ouvert.pdf</p>

Suppression de l’étang de Condé-sur-Iton et restauration de zones humides

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 10/11/2017

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2014 mars 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1170 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Iton |

| Distance à la source | 58.30 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

|

| Pente moyenne | 7.90 ‰ |

| Débit moyen | 0.95 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR258 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

36008

36011

36031

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

EURE (27) |

| Communes(s) |

CONDE-SUR-ITON (27166) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les habitats aquatiques et une zone humide fonctionnelle.

Rétablir la continuité écologique.

Sécuriser le site et réduire le risque d’inondation.

Favoriser les activités de loisirs.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Iton prend sa source à 300 m d’altitude sur les collines du Perche et conflue avec l’Eure, en rive gauche, après un parcours de 132 km. Son bassin versant, d’environ 1 200 km2, est surtout rural avec des zones de plateaux à vocation céréalière et une tête de bassin dominée par l’élevage. Dès l’amont du bassin versant, la rivière est fortement anthropisée notamment à Francheville où le débit est divisé en trois bras. Les bras forcés de Verneuil détournent la moitié du débit vers l’Avre, tandis que le bras de Breteuil rejoint l’Iton à Condé-sur-Iton. On dé­nombre 139 ouvrages hydrauliques sur l’Iton amont, dont 16 % sont considérés comme infranchissables. De plus, les pressions agricoles entrainent de fortes concentrations en nitrates et altèrent la qualité de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">L’Iton est un cours d’eau historiquement salmonicole sur tout son linéaire, abritant la truite fario, l’ombre commun, le chabot, la loche franche, l’anguille et la lamproie de Planer. Cependant, en raison de la forte anthropisation du secteur entre Francheville et Villa-let, les capacités d’accueil des espèces salmonicoles ont été fortement dégradées au profit d’un peuple­ment cyprinicole.</p><p style="text-align: justify;">Au cours du XIXe siècle, des meuneries et une forge s’installent à Condé en bordure de l’Iton. Deux ou­vrages infranchissables de 1,5 m de hauteur de chute sont aménagés pour alimenter un bras usinier et un moulin. Ils forment un étang de 12 ha dont la zone de remous remonte sur 770 m. Par ailleurs, la succession d’ouvrages construits en amont et en aval de l’étang entraine un étagement important du cours d’eau (3,3 m sur 1,2 km de linéaire) et de nombreux dys­fonctionnements du milieu : rupture de la continui­té écologique, modification des habitats et peuple­ments aquatiques, altération de la qualité de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Jusqu’aux années 1970, l’étang est le centre du vil­lage : c’est un lieu de rencontres et de loisirs, qui at­tire également des visiteurs extérieurs, pour la pêche ou la promenade. Mais, suite à la tempête de 1999 de nombreux embâcles s’accumulent dans l’étang et mettent en péril les aménagements. En février 2000, la cote de l’étang est abaissée par arrêté préfectoral afin de sécuriser le site. L’absence d’entretien conduit au colmatage par les sédiments fins et au développe­ment de boisement dense de saules et d’aulnes.</p><p style="text-align: justify;">Cette modification des habitats entraine la dispari­tion d’espèces remarquables, qui avait conduit au classement de l’étang en zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF). Malgré cette éro­sion de la biodiversité, le site reste intéressant ; il est identifié en 2004 par le département, comme espace naturel sensible (ENS). Mais pour la commune, la dis­parition de l’étang entraine une forte diminution de la fréquentation mettant en péril l’économie locale (commerces et camping municipal).</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">En 2005, la mairie de Condé-sur-Iton lance une étude afin de curer et remettre en eau l’étang et ainsi lui rendre sa place historique au cœur du village. Elle se rapproche du Département de l’Eure et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) afin d’obtenir un soutien financier. Cependant, pour ces derniers, ce projet n’est pas satisfaisant au regard des enjeux de la directive cadre sur l’eau, de la biodiversité et de la sécurité des habitations riveraines. Le Département propose alors à la mairie un projet de renaturation de l’Iton, en accord avec les objectifs du schéma dé­partemental d’aménagement des ENS. Une nouvelle étude est lancée en 2008 par le Départe­ment qui prend la maîtrise d’ouvrage. Elle souligne la nécessité de restaurer à la fois les habitats aquatiques de l’Iton et les zones humides associées, en incluant des usages socio-récréatifs. La mairie valide le projet et les études de conception sont lancées en 2011.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Tout d’abord, la végétation ligneuse qui avait colo­nisé l’étang est défrichée. Les terrasses alluviales de l’ancien plan d’eau sont décaissées en accentuant une délaissée en rive gauche afin de créer une zone humide fonctionnelle (roselière, frayère à brochet).</p><p style="text-align: justify;">L’ouvrage de l’ancien étang (OH17) et l’ouvrage aval (OH20) sont effacés. Leurs fosses de dissipation sont comblées à l’aide de matériaux grossiers. Un nou­veau lit reméandré est façonné à la pelle mécanique dans l’espace de mobilité de l’ancien étang sur un linéaire de 380 m. En amont de l’ancienne zone de remous sur un linéaire de 150 m et en aval sur 340 m, le tracé du lit naturel est conservé, avec resserrement du lit mineur d’étiage à l’aide de banquettes suc­cessives. Des blocs sont également disposés dans le lit pour diversifier les habitats aquatiques. En amont des deux ouvrages effacés, la restauration s’accom­pagne d’une recharge granulométrique sur une épaisseur de 40 à 50 cm.</p><p style="text-align: justify;">Sur tout le linéaire, les berges sont talutées, pro­tégées par du géotextile et ensemencées d’un mé­lange grainier. Cette protection de surface évite le lessivage de la terre par les eaux pluviales et par les crues et facilite la reprise de la végétation herbacée.</p><p style="text-align: justify;">Les vannes de l’ouvrage situées en amont de l’ancien étang (OH13) sont remplacées pour faciliter la ges­tion de la répartition des eaux dans l’Iton. L’ouvrage est équipé en rive droite d’une rampe rustique à macrorugosité pour restaurer la continuité piscicole.</p><p style="text-align: justify;">Les vestiges du moulin des Forges sont sommaire­ment remis en état. Enfin, un seuil déversoir en en­rochement de 1,5 m de haut, est réalisé dans le bras gauche en aval de l’OH17, pour conserver un plan d’eau clos dédié à l’activité de pêche.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.2.0 (D) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p style="text-align: justify;">Un plan de gestion écologique est actuelle­ment en cours de rédaction par le Département.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est réalisé au printemps 2014 portant sur les macro-invertébrés et les pois¬sons sur deux stations situées dans la zone de retenue et dans le bief de l’ouvrage aval. Les suivis biologiques seront reconduits au cours des années 2016 (n+2) et 2019 (n+5). En complément, des suivis hydromorphologiques sont prévus afin d’évaluer le transport solide.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">De l’avis de tous, ce projet est une réussite. Il a em­porté l’adhésion de la municipalité et des habitants de Condé-sur-Iton, à l’origine opposés à la suppres­sion de l’étang. La suppression des ouvrages trans­versaux a permis la restauration de la continuité écologique sur cette portion de l’Iton amont. La reconnexion des annexes hydrauliques (champs d’ex­pansion des crues), associée à la suppression des ou­vrages fragilisés, contribue à la réduction du risque d’inondation. La restauration hydromorphologique de l’Iton et de ces zones humides attenantes offre de nouveaux habitats humides favorables aux poissons et aux espèces remarquables. Les aménagements complémentaires (cheminement doux, aire de dé­tente, parking) rendent le site attractif pour la popu­lation. Enfin, la valorisation du patrimoine industriel (nettoyage des mécanismes, restauration sommaire des ruines, pose d’une signalétique explicative et intégration au circuit pédagogique) permet de garder une trace du passé de la commune.</p><p style="text-align: justify;">La maîtrise foncière communale du site de l’étang est un des facteurs clés de l’aboutissement de ce projet.</p><p style="text-align: justify;">Le site de Condé-sur-Iton est l’un des rares étangs supprimés en Haute-Normandie. C’est une vitrine pour le Département de l’Eure et l’Agence de l’eau Seine-Normandie.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Conscient de l’importance de l’accepta­tion sociale d’un tel projet modifiant radi­calement le paysage et l’histoire commu­nale, le Département de l’Eure a mis en œuvre de nombreux moyens de commu­nication, de valorisation et de concerta­tion, notamment des réunions publiques et des visites de terrains organisées avant, pendant et après le chantier, à destina­tion des élus et des riverains. Enfin, les habitants ont été consultés à l’issue des travaux, pour baptiser le site et ainsi ins­crire pleinement le nouvel aménagement dans la future histoire de la commune.</p>

Coûts

Coût de la maîtrise d'oeuvre : 78 900 € Travaux et aménagement: 37 500 € de passe à poissons Coût des aménagements complémentaires : 385 370 €

| Coût des études préalables | 35 800 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

589 750 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 21 070 € HT |

| Coût du suivi | 3 750 € HT |

| Coût total de l’opération | 1 114 640 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - AESN (51%), FEDER (29%), Conseil dpartemental de l'Eure (20%) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil départemental de l'Eure, AESN, Onema, bureau d'étude CE3E, SARL Lafosse & fils. |

| Maître d'ouvrage |

Conseil départemental de l'Eure (pour la partie située dans le périmètre de l'ENS) / Syndicat intercommunal de la Haute vallée de l'Iton (SIHVI) (pour la partie amont)

|

| Contacts | Stéphanie Robinet |

|

stephanie.robinet@eure.fr |

| Maître d'ouvrage |

Conseil départemental de l'Eure (pour la partie située dans le périmètre de l'ENS) / Syndicat intercommunal de la Haute vallée de l'Iton (SIHVI) (pour la partie amont)

Conseil départemental de l'Eure (pour la partie située dans le périmètre de l'ENS) / Syndicat intercommunal de la Haute vallée de l'Iton (SIHVI) (pour la partie amont)

Conseil départemental de l'Eure (pour la partie située dans le périmètre de l'ENS) / Syndicat intercommunal de la Haute vallée de l'Iton (SIHVI) (pour la partie amont)

|

| Contacts |

Stéphanie Robinet stephanie.robinet@eure.fr Stéphanie Robinet stephanie.robinet@eure.fr Stéphanie Robinet stephanie.robinet@eure.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<ul><li style="text-align: justify;">Site du Département de l’Eure - Feuilleton radiopho­nique :<em> http://www.eure-en-ligne.fr/cg27/cache/offonce/accueil_eure_en_ligne/audio_eure;jsessionid=BE26F­FEE3125426DA7CE1E10B2921B50 </em></li><li style="text-align: justify;">Paris Normandie. Pages dédiées aux articles de presse sur le projet : <em>http://www.paris-normandie.fr/detail_ar­ticle/articles/3823929/actualites+societe+sante/a-conde­sur-iton-la-renaturation-du-cours-d-eau-est-terminee#. VureQebpzoI </em></li><li style="text-align: justify;">France 3 Normandie. Reportage :<em> http://france3-re­gions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/05/21/dans­l-eure-la-fin-de-l-etang-de-conde-sur-iton-481687.html </em></li></ul>

Création d’un bras de contournement de plusieurs étangs sur le Fliez et restauration du marais de Contes

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 10/11/2017

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2013 décembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Fliez |

| Distance à la source | 0.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR05 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

CONTES (62236) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer et préserver les habitats typiques du marais alluvial

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire du Fliez

Améliorer la qualité de l’eau

Favoriser les activités de loisirs

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Fliez, affluent rive droite du fleuve Canche, long de 4,5 km, prend sa source dans un marais de 64 ha. Situé sur la commune de Contes, le marais fait partie des zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I <em>« Marais et prairies humides de Contes » </em>et de type II <em>« Vallée de la Canche et ses versants en aval d’Hesdin »</em>. Le bassin versant du Fliez est principalement occupé par les activités agricoles (pâturage, sylviculture ou culture). Sur la commune de Contes, de nombreuses activités existent en lien avec les milieux aquatiques (pêche, chasse, randonnée, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Ce ruisseau, de première catégorie piscicole, est classé en liste 2 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. La lamproie de planer et la truite fario sont présentes. Quelques mètres après sa source, le Fliez est dévié vers un fossé large et profond alimentant trois étangs suc­cessifs d’une superficie totale de 20 ha. Il longe les deux premiers en les alimentant par dériva­tion, puis est connecté directement au troisième étang. En aval de celui-ci, la continuité écolo­gique est rompue par la présence d’un ouvrage hydraulique constitué d’une grille et d’une chute d’environ 0,30 m de hauteur.</p><p style="text-align: justify;">Créés dans le lit mineur du Fliez pour l’extraction de la tourbe au milieu du XXe siècle, ces étangs im­pactent fortement le fonctionnement hydraulique et écologique du ruisseau. La connexion du Fliez avec les étangs provoque notamment une rupture de la continuité écologique, un apport de matières en suspension et de nutriments et le réchauffement des eaux. D’autres impacts sont relevés comme le dysfonctionnement de l’assainissement de la com­mune située en amont ainsi que le rejet d’eaux usées provenant du camping du Fliez. La dégradation de la qualité physico-chimique entraine une eutrophisa­tion accentuée des milieux récepteurs (Fliez, marais, étangs) favorisant l’accélération du comblement des étangs et la fermeture du marais.</p><p style="text-align: justify;">La dégradation des milieux entraîne une diminution des peuplements piscicoles et rend le marais moins attractif pour la chasse.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Les trois étangs créés dans le lit mineur du Fliez ainsi que les parcelles environnantes appartiennent à la commune de Contes qui loue son droit de pêche à la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais (FDAAPPMA 62) depuis plusieurs décennies. Au-delà de l’activité halieutique, la fédé­ration entretient ce site pour améliorer la biodiver­sité et permettre l’accès du site aux pêcheurs et aux habitants de Contes.</p><p style="text-align: justify;">Face au constat de détérioration du milieu mis en avant dans le plan de gestion 2008-2012 du marais et des étangs, la FDAAPPMA 62 prend l’initiative d’éla­borer un projet de restauration ambitieux à l’échelle du marais afin de résorber l’ensemble des facteurs de perturbations identifiés.</p><p style="text-align: justify;">Lors de la concertation avec les différents parte­naires techniques, quelques désaccords apparaissent sur les méthodes de restauration à mettre en place. Les intérêts écologiques étant nombreux, des choix d’orientation de travaux sont faits afin que les actions de restauration envisagées soient bénéfiques à l’en­semble des cortèges faunistiques et floristiques du marais. La solution choisie pour le Fliez est le contour­nement du marais par la création d’un nouveau lit mineur. Pour les étangs, il s’agit de les désenvaser par curage afin d’améliorer leur capacité d’autoépuration et de diversifier les habitats aquatiques.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux comprennent l’aménagement du nou­veau lit mineur du Fliez et la restauration des habi­tats du marais et des trois étangs.</p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>Le Fliez :</strong></li></ul><p style="text-align: justify;">Les travaux comprennent trois étapes :</p><p style="text-align: justify;">-suppression des buses qui assuraient une connexion hydraulique et piscicole directe entre le Fliez et les étangs ;</p><p style="text-align: justify;">-création d’un nouveau lit mineur contournant les étangs sur 1 400 m ; compte tenu de la faible puis­sance spécifique du cours d’eau, une certaine sinuo­sité est donnée au nouveau tronçon ;</p><p style="text-align: justify;">-recharge granulométrique d’environ 0,3 m d’épais­seur sur 720 m linéaires pour créer des zones pro­pices à la reproduction de la truite fario.</p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>Le marais :</strong></li></ul><p style="text-align: justify;">Les travaux consistent à créer des che­naux favorables à la reproduction des espèces aqua­tiques. Les matériaux issus de leur création sont réu­tilisés pour créer une zone d’autoépuration naturelle dans la partie aval du premier étang.</p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>Les étangs :</strong></li></ul><p style="text-align: justify;">Les berges sont réaménagées en pente douce pour favoriser le développement des hélophytes, indispensables à la reproduction du bro­chet et d’autres espèces. Le deuxième étang est curé pour réduire son envasement.</p><p style="text-align: justify;">Un sentier pédagogique est aménagé pour améliorer l’accès au site et faciliter les activités de loisir.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La démarche réglementaire

Autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.2.3.0 (A) Plans d’eau, permanents ou non

La gestion

<p style="text-align: justify;">L’entretien des berges et du lit mineur du Fliez est assuré par le Syndicat mixte pour la Canche et ses af­fluents (SYMCEA) .</p>

Le suivi

<p>Un état initial est réalisé en 2012 pour le compartiment piscicole (échantillonnage par pêche électrique) et en 2013 pour la physico-chimie sur une station située en aval du nouveau lit mineur du Fliez. En 2009 et 2011, des inventaires d’habitats, de la faune (chiroptères, oiseaux, amphibiens, reptiles, insectes) et de la flore sont menés sur le marais dans le cadre de l’étude préalable du plan de gestion 2008-2012. Toutefois, l’efficacité de la pêche électrique n’est pas probante pour l’échantillonnage embarqué réalisé sur le marais (beaucoup d’échappement observé). L’obtention même d’un résultat sur la présence ou l’absence d’espèces est remis en cause. Les résultats des échantillonnages réalisés sur le Fliez sont quant à eux exploitables. L’état post-travaux est réalisé en 2014 et 2015 sur les poissons (échantillonnage par pêche électrique et suivi des nids de ponte de truite fario et lamproie de planer notamment) et sur la physico-chimie. La station de l’état initial est reprise. Deux nouvelles stations sont définies, la première sur le nouveau lit mineur et la deuxième en amont du tronçon restauré, au droit des premiers étangs. Ce suivi se poursuivra sur trois ans pour les poissons et sur deux ans pour la physico-chimie.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Suite à la réalisation de ces travaux, le Fliez retrouve un fonctionnement hydraulique et écologique ty­pique d’un ruisseau pépinière de tête de bassin. Un an après les travaux, les écoulements tendent à se diversifier à l’échelle du nouveau tronçon avec un phénomène modéré d’érosion et de dépôt sur plu­sieurs séquences. Ce phénomène est amplifié par la présence d’embâcles ligneux. La recharge sédimen­taire issue des travaux a permis la diversification des substrats, aujourd’hui plus favorables à la reproduc­tion de la truite fario.</p><p style="text-align: justify;">L’analyse du peuplement piscicole met en avant la recolonisation rapide, localisée sur les 500 m à l’aval du nouveau tronçon, par une communauté de loche franche <em>(Barbatula barbatula)</em>. Cette espèce est ac­compagnée de quelques anguilles européennes, ce qui témoigne du rétablissement de la circulation pis­cicole. De plus, une reproduction de lamproie de Pla­ner est constatée au printemps 2015 dans la partie aval du nouveau tronçon, quelques semaines seule­ment après la recharge granulométrique.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, la création d’une zone d’autoépuration sur le premier étang permet d’améliorer la qualité d’eau du Fliez et des étangs. Cette zone limite les apports en nutriments du ruisseau et favorise un développe­ment équilibré de la végétation aquatique dominée principalement par l’ache faux cresson <em>(Helosciadium nodiflorum)</em>. Les suivis prévus dans les prochaines an­nées permettront de confirmer ces premières obser­vations positives.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Le point faible</strong> de cette action reste la présence de rejets domestiques vers ces milieux aquatiques.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Le point fort</strong> de cette action est la conciliation des différentes activités de loisirs (pêche, chasse) avec les enjeux environnementaux.</p><p style="text-align: justify;">Cette restauration du Fliez s’intègre dans un am­bitieux programme de reconquête du marais de Contes, qui explique le coût élevé de l’action. Les trois quarts du budget sont consacrés à la restaura­tion des habitats typiques du marais et des étangs associés.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Des communiqués de presse ont été réali­sés lors des lancements des travaux en 2013 et lors de la finalisation de petits aména­gements en 2015. Le travail de communication a été amplifié lors de l’inauguration des travaux du marais réalisée au printemps 2016.</p><p style="text-align: justify;">Le parcours pédagogique joue complète­ment son rôle avec une fréquentation cinq à six fois plus importante qu’avant les tra­vaux. Des parcours de pêche<em> no-kill</em> ont été mis en place sur le site pour protéger les espèces présentes.</p>

Coûts

-Volet contournement du Fliez : 147 600 € -Volet restauration des marais et des étangs et volet pédagogique : 658 400 €

| Coût des études préalables | 66 670 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

806 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 872 670 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;"><em>« La Fédération départementale de pêche porteuse du projet de restauration du marais a, depuis le début de l’opération, attaché une grande importance à la commu­nication en conviant la commune aux réunions mensuelles sur le site et en échangeant régulièrement avec nous. Ce projet va permettre la restauration écologique du Fliez. La pratique de la pêche est également favorisée, de par l’im­plantation de sept pontons de pêche. L’aire d’accueil, pour laquelle la commune a investi à hauteur de 20 000 euros, vient d’être terminée. Le marais communal est ainsi mis en valeur et va permettre aux habitants et aux promeneurs de mieux appréhender la nature. » </em></p><p style="text-align: justify;"><em>Gérard Lefèbvre, maire de Contes.</em></p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Artois-Picardie AEAEP : 50% - FEDER : 50% |

| Partenaires techniques du projet | - SYMCEA - Exploitants - Onema - Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais - DDTM du Pas-de-Calais - Direction régionale de l'environnement - AEAP - Communauté de communes des Sept Vallées |

| Maître d'ouvrage |

FDAAPPMA du Pas-de-Calais

|

| Contacts | Julien Boucault |

|

FDAAPPMA 62, Rue des Alpes, 621510 Arques

julien.boucault@peche62.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<ul><li style="text-align: justify;"><em>http://www.peche62.fr/les-travaux-de-restauration­de-contes/ </em>(4 mai 2015)</li><li style="text-align: justify;"><em>Plan de gestion 2008-2012 - Marais des étangs de Contes. </em>Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais, FDAAPPMA du Pas-de-Calais. 2008, 200 p.</li><li style="text-align: justify;"><em>Suivi des travaux - Présentation. </em>FDAAPPMA du Pas-de-Calais. 2015, 26 pages.</li></ul>

Aménagement du plan d’eau de la Sangsue et création d’un bras de contournement du Woigot

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 10/11/2017

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2012 juin 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Woigot |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

9.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 1 L.214-17 en amont du plan d'eau et liste 2 L. 214-17 en aval du plan d'eau |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR394 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

84840

84839

7684

7699

|

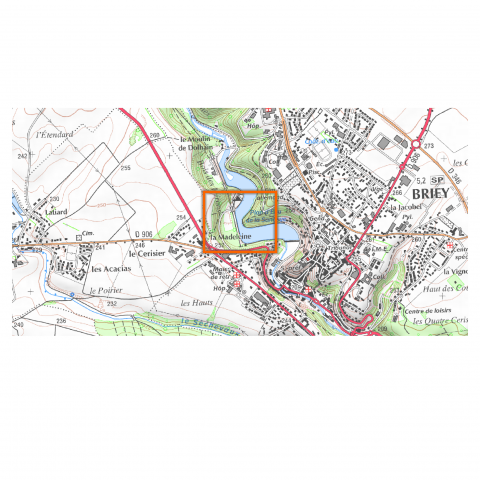

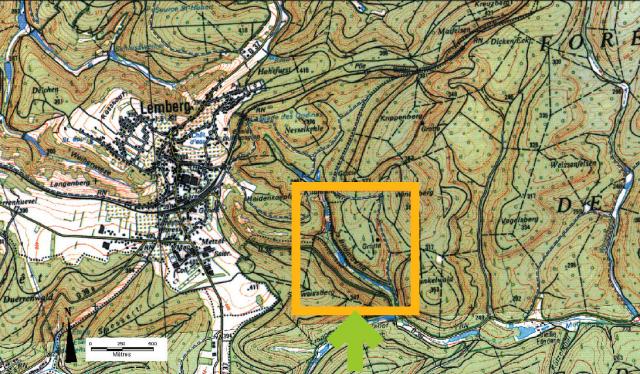

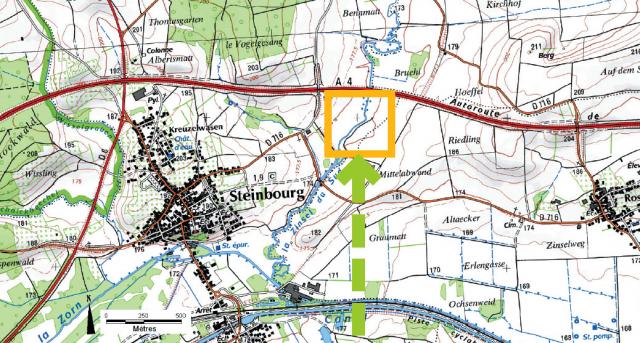

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

BRIEY (54099) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Assurer la sécurité des riverains

Favoriser les activités de loisirs

Restaurer les habitats aquatiques

Rétablir la continuité écologique

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Woigot est un affluent rive gauche de l’Orne long de 21 km. Son bassin versant de 85 km2 a connu une im­portante activité d’extraction de minerai de fer entre les années 1965 et 1994. Cette activité a eu de nombreuses conséquences : pollution par les eaux urbaines, diminu­tion des débits d’étiage par infiltration des eaux dans les mines, etc. À Briey, sur le cours du Woigot, le plan d’eau de la Sangsue (9 ha), a été aménagé en 1973. L’objectif était d’apporter une plus-value paysagère et un usage de détente et de loisirs (pêche, promenade, canoë, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Le bassin du Woigot est divisé en deux parties par le plan d’eau de la Sangsue. En amont, le Woigot est classé en 1re catégorie piscicole avec une population de truites fa­rio. L’aval du plan d’eau est classé en 2e catégorie. Cette délimitation est d’autant plus marquée que les ouvrages en amont et en aval du plan d’eau sont infran­chissables ; seule la dévalaison est possible. La commune et les acteurs locaux constatent depuis les années 2000 de nombreux dysfonc­tionnements hydrauliques, physiques (accumu­lation de sédiments dans le plan d’eau), phy­sico-chimiques (dégradation de la qualité de l’eau, hyper-eutrophisation du plan d’eau) et de la continuité écologique (ouvrage situé en aval du plan d’eau avec une hauteur de chute de près de trois mètres [ROE 41789]).</p><p style="text-align: justify;">L’accumulation de sédiments est l’un des problèmes majeurs. Après trente ans d’existence, le volume de sédiments fins accumulés est estimé à 86 000 m3 re­présentant 60 % du volume total du plan d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Sur la partie amont du Woigot, la rectification du cours d’eau et la présence de seuils d’anciens moulins sont préjudiciables pour les espèces piscicoles d’eau vive telles que la truite et le chabot qui voient leur population diminuer.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le Syndicat du contrat de rivière Woigot (Syndicat CRW) est créé en 1987. C’est le premier contrat de rivière de Meurthe-et-Moselle devant assurer le sou­tien des débits d’étiage.</p><p style="text-align: justify;">Face à l’envasement du plan d’eau de la Sangsue, la commune de Briey met en place un curage dans les années 1990-2000. Suite à l’échec de cette opération et à la modification de la législation en vigueur sur les milieux aquatiques (directive cadre sur l’eau, SAGE du bassin ferrifère), une action globale et durable sur ce plan d’eau devient indispensable à entreprendre. Plusieurs études sont menées depuis les années 2000 pour aménager le plan d’eau de la Sangsue.</p><p style="text-align: justify;">Le Syndicat CRW propose d’aménager le plan d’eau de la Sangsue par une opération très ambitieuse intégrant les problématiques écologiques et socio­économiques. C’est la solution de créer une rivière de contournement qui est retenue. Elle permet à la fois de satisfaire aux objectifs environnementaux tout en maintenant le plan d’eau, très prisé pour son attrait touristique. Des actions complémentaires de restau­ration du Woigot, sur un kilomètre en amont du plan d’eau, sont également retenues suite à la mise en évidence des dysfonctionnements écologiques du secteur. Ces actions ont vocation d’améliorer l’état hydromorphologique dégradé par les rectifications et de restaurer la continuité écologique sur les ou­vrages hydrauliques.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet ambitieux nécessite la concertation, plu­sieurs années avant les travaux, avec de nombreux acteurs techniques et financiers du territoire.</p><p style="text-align: justify;">La population locale est aussi associée à cette opéra­tion par le biais d’une réunion publique à laquelle plus de cent personnes participent. D’autres supports d’in­formations sont distribués tout au long du chantier : brochures, dossiers de presse réguliers, rapport, etc.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux sont composés de deux grandes opéra­tions : d’une part, le reméandrage du Woigot sur un linéaire d’un kilomètre en amont du plan d’eau et, d’autre part, la création d’une rivière de contourne­ment en rive gauche du plan d’eau sur 1,1 km de long.</p><p style="text-align: justify;">L’opération de vidange du plan d’eau se déroule en deux phases. La première consiste à une vidange ra­pide. Lors de la seconde, plus lente (sur deux jours), un dispositif de ballots de paille est placé en aval des ouvrages pour filtrer les eaux. Une fois secs, les sé­diments sont régalés sur deux zones du plan d’eau :</p><ul><li style="text-align: justify;">en amont, de façon à créer une zone humide pour diversifier les habitats et favoriser l’autoépuration ;</li><li style="text-align: justify;">en aval, sur la future zone de l’amphithéâtre de verdure située en rive gauche.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le barrage (clapet et digue de 92 m de long) a ensuite été détruit et les matériaux réutilisés sur place pour la construction de la nouvelle digue et de l’am­phithéâtre de verdure. Deux ouvrages viennent remplacer l’ancien :</p><ul><li style="text-align: justify;">en amont, un ouvrage de répartition des débits équipé d’un pertuis et d’une passe à poissons ;</li><li style="text-align: justify;">une digue latérale de 1 100 m avec, en aval, un ou­vrage maçonné permettant de réguler les débits de sortie.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le nouveau lit est créé en rive gauche du plan d’eau, d’une pente moyenne de 3,8 ‰. Les berges, sur ce nouveau lit, sont stabilisées par du génie végétal.</p><p style="text-align: justify;">En aval du plan d’eau, le seuil de Caulre (hauteur de chute de 4 m) est remplacé par une passe à poissons composée de seize rangées de blocs franchissables par conception. En amont du plan d’eau, le seuil de Bonnes Fontaines (hauteur de chute de 1,1 m) est dérasé.</p><p style="text-align: justify;">Le Woigot est taluté sur 1 000 m en amont du plan d’eau pour retrouver un cours d’eau sinueux avec un lit naturel d’une largeur de deux mètres (largeur de neuf mètres avant travaux). Les berges sont main­tenues si nécessaire par du génie végétal et une ri­pisylve est plantée le long de la berge.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

1.2.1.0 (A) Prélèvements eaux superficielles

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p style="text-align: justify;">Gestion du site par la commune pour l’entretien des aménagements paysagers.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial est réalisé en 2012 par la Fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle pour suivre les compartiments hydromorphologiques, biologiques (macrofaune benthique, peuplement piscicole) et physicochimiques. Ces mesures sont réalisées sur plusieurs stations situées en amont et en aval du plan d’eau, placées dans la zone des travaux et, en dehors, pour servir de témoin. Le suivi post-travaux est réalisé en 2015 par le même opérateur et doit être reconduit dans les an-nées à venir. Les stations sont reprises de l’état initial et une est ajoutée dans le nouveau lit de contourne¬ment du plan d’eau.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Un an après travaux, l’hydromorphologie montre des faciès relativement homogènes et colmatés. Pour la faune macro-invertébrée benthique, une légère dégradation est observée entre 2012 et 2015. Ces phénomènes peuvent être liés à la phase chantier des travaux de restauration. Le suivi ultérieur permettra de détecter d’éventuelles améliorations. Concernant la physico-chimie, la qualité s’améliore légèrement entre 2012 et 2015 pour le paramètre nitrate mais cette amélioration est également constatée à la sta­tion témoin. L’origine de cette amélioration est vrai­semblablement due à un changement de pratique agricole ou à une pluviométrie moins importante (diminution du lessivage des sols).</p><p style="text-align: justify;">Le suivi des poissons, en amont immédiat du plan d’eau, donne des résultats assez positifs en 2015 en indiquant une recolonisation par la truite fario de milieux devenus favorables à cette espèce. Sur cette partie restaurée les espèces cyprinicoles sont moins représentées, ce secteur n’est donc plus influencé par le plan d’eau de la Sangsue. Le temps de réponse pour des travaux lourds de ce type peut demander plusieurs années avant que le cours d’eau retrouve un équilibre naturel. L’absence de ripisylve sur le bras de contournement, ainsi que le mode de gestion de l’ouvrage répartiteur, peuvent apparaître comme des éléments limitants.</p><p style="text-align: justify;">Une partie du coût élevé des travaux est imputable à la valorisation paysagère souhaitée par la commune. L’autre partie est due à l’ampleur des travaux sur cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Le retour des habitants de la commune de Briey est très positif. La diversification des activités, dont l’ac­cès à une zone humide, et la communication tout au long du chantier ont favorisé l’acceptation et l’ap­propriation du projet.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Le projet a été largement valorisé, notam­ment envers la population : des panneaux pédagogiques sont disposés sur cinq sites ; de nombreuses brochures sont parues tout au long du projet ; un site internet est conçu, lors de la phase de travaux, pour expliquer les intérêts du projet ; des articles sont parus dans la presse locale. De nom­breuses vidéos et photos amateurs sont disponibles sur internet retraçant les différentes étapes du projet.</p><p style="text-align: justify;">Au moins seize visites ont été organisées par le Syndicat CRW à destination des partenaires techniques, financiers, des associations locales, des élus et des écoles. Un réel engouement s’est mis en place autour de ce projet.</p><p style="text-align: justify;">L’Agence de l’eau Rhin Meuse a repris cette action par le biais d’un film pour la candidature aux Trophées de l’eau (2015).</p>

Coûts

dont 3 840 000 € d'aménagements "écologiques" (travaux sur cours d'eau, réamanagement du plan d'eau)

| Coût des études préalables | 178 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

5 150 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 44 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 5 372 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;"> <em>« Pendant deux ans (du 18 juin 2012 au 26 juin 2014) j’ai suivi et photographié au jour le jour tous les tra­vaux concernant la requalification du Woigot et du plan d’eau de La Sangsue à Briey. […] Avec une flore inexistante car trop envasé, notre ancien plan d’eau se mourait et pouvait occasionner un problème de salu­brité publique. Il était donc vraiment temps de faire quelque chose. Aujourd’hui, au vu du résultat final, les travaux réalisés s’insèrent bien dans le paysage. La faune sauvage locale ainsi que la flore ont rapidement recolonisé ce milieu qui leur semble plus favorable. Il faut cependant laisser le temps au temps pour voir si ces aménagements perdurent dans ce même état ». </em></p><p style="text-align: justify;"><em>Alain Legeay, riverain.</em></p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - AERM : 60% - Conseil régional de Lorraine : 30% - Fonds FEDER : compensation pour les fonds non subventionnés (1 693 000€ HT) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) - Communauté de communes du pays de Briey - Commune de Briey - Fédération de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat CRW Commune de Briey

|

| Contacts | Syndicat contrat de rivière Woigot |

|

Place Alexis-Gruss, 54150 Briey

woigot2013.crw@briey-cable.com |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat CRW Commune de Briey

|

| Contacts |

Syndicat contrat de rivière Woigot Place Alexis-Gruss, 54150 Briey woigot2013.crw@briey-cable.com |

Référence(s) bibliographique(s)

<p class="Default" style="margin-bottom: 4pt;"><span style="font-size:9.0pt;

font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">• Agence de l’eau Rhin-Meuse. Film du projet : </span></p><p class="Default" style="margin-bottom:4.0pt"><span style="font-size:9.0pt;

font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F"><i>https://www.youtube.com/watch?v=3TFwKbDQPVg </i></span></p><p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-fareast-font-family:

"Frutiger 55 Roman";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:

"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">Requalification du plan d’eau de la Sangsue à Briey - Avant-projet. </span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";

mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F">Hydratec, Asconit Consultants, Agence Verdier-Tappia. Février 2011, 71 pages. <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-fareast-font-family:

"Frutiger 55 Roman";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:

"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">Réunion de présentation du projet Woigot 2013. Plan d’eau de la Sangsue. Un réaménagement de grande en­vergure. </span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:

"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F">Syndicat CRW. 2013, 31 pages. <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-fareast-font-family:

"Frutiger 55 Roman";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:

"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">Étude globale de diagnostic du plan d’eau de la Sang-sue à Briey. Rapport de phases 1 et 2. Fonctionnement du plan d’eau dans le bassin versant du Woigot et pro­positions d’aménagements. </span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:

"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F">Bureau d’études Sinbio. Janvier 2009, 54 pages. <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="margin-bottom:4.0pt"><span style="font-size:9.0pt;

font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F"><o:p></o:p></span></p>

Suppression d’un étang sur l’Erve et conservation du patrimoine historique de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2010 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Erve |

| Distance à la source | 22.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

40.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.50 m

|

| Pente moyenne | 0.51 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0486 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

5988

5990

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAYENNE (53) |

| Communes(s) |

SAINTE-SUZANNE (53255) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Rétablir la continuité écologique.

Restaurer les habitats aquatiques.

Améliorer la qualité de l’eau.

Conserver et réhabiliter le patrimoine historique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Erve est un affluent de la rive droite de la Sarthe de 72 km de long. Son bassin versant couvre une superficie de 380 km2. L’Erve est classée en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement et en 1re catégorie piscicole de sa source à Saint-Jean-sur-Erve, puis en 2e ca­tégorie jusqu’à son embouchure. L’occupation du sol est dominée par du pâturage et des cultures. La présence de nombreux seuils est le principal facteur de perturbation puisqu’il provoque un cloisonnement important pour les populations piscicoles, transforme les habitats aquatiques et impacte le transport sédimentaire.</p><p style="text-align: justify;">La commune de Sainte-Suzanne est connue pour son pa­trimoine historique. Elle a obtenu à ce titre de nombreux labels comme celui de « Plus beaux villages de France » ou de « Petite cité de caractère ». Les moulins, ancienne richesse industrielle de cette commune, font partie à part entière de ce patrimoine historique. La com­mune compte seize moulins dont :</p><ul><li style="text-align: justify;">le moulin du Pont-Neuf construit vers le XVe siècle pour la fabrication de papier, de foulon et de farine</li><li style="text-align: justify;">et le Grand-Moulin, édifié vers le XIe siècle pour moudre le grain, sans aucun usage et en état de ruine. Deux clapets sont aussi présents sur le cours d’eau :</li><li style="text-align: justify;">l’un construit dans les années 1970 pour la création du plan d’eau de la commune de Sainte Suzanne (un hectare) et l’alimentation du moulin du Pont-Neuf ;</li><li style="text-align: justify;">et l’autre pour maintenir un niveau d’eau constant au droit de la station de pompage.</li></ul><p style="text-align: justify;">De hauteur de chute respective de 2,30 m et de 0,80 m, ces clapets sont infranchissables par la faune aquatique, notamment par la truite fario. Les deux biefs formés en amont des clapets (1 000 m pour le clapet du Grand-Moulin et 325 m pour celui du mou­lin du Pont-Neuf) ont un impact négatif sur la qualité physico-chimique de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Les dernières années, l’activité pêche dans le plan d’eau communal avait cessé à cause de son envase­ment trop important.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le plan d’eau de Sainte-Suzanne était encombré par une épaisseur de vase pouvant atteindre deux mètres, l’eau stagnante rendant le site moins attrac­tif pour les pêcheurs et les promeneurs.</p><p style="text-align: justify;">En 2009, dans le cadre du Contrat de restauration et d’entretien de l’Erve, une des actions proposée est l’effacement des deux clapets et du plan d’eau associé. Cette proposition n’est cependant pas allée jusqu’au portage du projet.</p><p style="text-align: justify;">En 2010, les communes de Sainte-Suzanne et de Chammes (regroupées en 2016) ainsi que la commu­nauté de communes des Coëvrons souhaitent restau­rer le Grand-Moulin en recréant une prise d’eau afin de conserver son patrimoine historique et d’utiliser le site comme vitrine et outil pédagogique.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet est validé par la DDT sous deux conditions :</p><ul><li style="text-align: justify;">l’aménagement d’une prise d’eau à partir d’ou­vrages répartiteurs franchissables par la faune pisci­cole et respectant les obligations de débit réservé ;</li><li style="text-align: justify;">la suppression des deux clapets et du plan d’eau comme mesures compensatoires, d’autant plus que le niveau d’eau trop haut du plan d’eau aurait entra­vé le fonctionnement du Grand-Moulin (barbotage de la roue).</li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi ces deux projets sont associés et le Syndicat de bassin de l’Erve se porte maître d’ouvrage pour assu­rer une meilleure cohérence des actions.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux débutent en 2010 par la vidange du plan d’eau, de manière progressive pour limiter le départ de sédiments fins. Le clapet du plan d’eau et le dé­versoir bétonné sont ensuite démantelés. Ces deux phases permettent aux vases présentes dans l’ancien plan d’eau de se stabiliser et au cours d’eau de façon­ner son lit de façon naturelle.</p><p style="text-align: justify;">En 2012, le second clapet situé en amont et un bar­rage en madriers obsolète installé au droit de la sta­tion de pompage sont dérasés.</p><p style="text-align: justify;">Les deux clapets supprimés sont remplacés par deux ouvrages répartiteurs, de type rampe en enroche­ments à macrorugosité régulièrement répartie. Ces ouvrages permettent de conserver le débit réservé dans le lit naturel. Parallèlement, les prises d’eau laté­rales sont construites pour alimenter le canal d’ame­née de chaque moulin via des conduites enterrées.</p><p style="text-align: justify;">Dans l’ancien plan d’eau, le travail naturel du cours d’eau est privilégié afin qu’il recrée lui-même son lit mineur dans les sédiments. En 2013, une partie des vases est tout de même régalée en pente douce en sor­tie du canal de fuite du Grand-Moulin pour améliorer la stabilité de la zone ; les berges sont ensemencées.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La démarche réglementaire

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

1.2.1.0 (A) Prélèvements eaux superficielles

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p style="text-align: justify;">Les ajustements naturels sont suivis par le Syndicat qui peut convenir de l’aménagement de certaines zones si nécessaire.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est réalisé en 2010 en dehors de la zone d’influence de l’ancien étang, portant sur la macro¬faune benthique (IBG-DCE). Aucun suivi hydromor¬phologique n’est mis en place sur cette action. Depuis la suppression des clapets en 2011 un suivi annuel du peuplement piscicole (IPR), de la macro¬faune benthique (IBG-DCE) et des diatomées (IBD) est effectué. Ce suivi est réalisé dans l’ancienne zone d’influence de l’étang.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">D’un point de vue visuel, l’action est une réussite, le cours d’eau a rapidement recréé son lit mineur dans la zone anciennement occupée par le plan d’eau. La végétation a colonisé les rives créant des alternances entre ombre et lumière sur la rivière. Les écoulements sont diversifiés et le substrat autrefois uniforme est au­jourd’hui varié avec la présence de sables, de blocs et de cailloux. La diversification des habitats de l’ancienne zone de remous (1,3 km) a permis l’amélioration glo­bale des compartiments poissons et invertébrés.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats des indices macro-invertébrés et diato­mées sont bons, avec une nette amélioration de l’IBG­DCE entre 2012 et 2014. La qualité est très bonne pour cet indice en 2014 avec une richesse taxonomique plus importante et des taxons plus sensibles aux pollutions. Pour le paramètre IBD, l’état est stable depuis 2011 avec un cortège de diatomées varié et équilibré et une bonne qualité physico-chimique de l’eau, no­tamment pour les nutriments (azotes, phosphores, matières en suspension, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Le suivi piscicole montre une diminution du nombre d’espèces d’eau calme (gardon, brème) ou peu sen­sibles à la qualité du milieu (loche franche) et une augmentation des espèces d’eau courante (chabot, vairon). Aucune truitelle n’a été recensée sur le sec­teur, signe que l’espèce n’y trouve peut-être pas les conditions nécessaires pour se reproduire. En 2014, l’anguille et la lamproie de Planer sont toujours ab­sentes de ce site. Cet absence peut être expliquée par la présence, en aval, d’ouvrages transversaux pertur­bant la circulation des espèces.</p><p style="text-align: justify;">Cet aménagement a permis d’ouvrir 2,6 km de cours d’eau en amont du bassin versant de l’Erve. La conti­nuité écologique reste malgré tout une probléma­tique importante sur cette rivière, car il reste 22 seuils encore infranchissables en aval, le plus proche étant situé à environ 400 m.</p><p style="text-align: justify;">Cette action a permis de concilier restauration écolo­gique et conservation du patrimoine historique (site « vitrine »). La population locale a renoué avec l’Erve. Un parcours de balades et des activités de pêche à la mouche (zones de courants) ont vu le jour. Le Grand-Moulin a été restauré et sert aujourd’hui à ac­cueillir le public pour montrer les différents usages de la force motrice du cours d’eau (mouture du grain, fabrication de papier et hydroélectricité).</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Des articles de presse sont parus dans les hebdomadaires locaux et régionaux pour présenter cette action et communiquer auprès des riverains. Cette opération a été mise à l’honneur par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne qui lui a décerné le <em>Trophée de l’eau 2011. </em></p>

Trophées de l'eau de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2011

Coûts

| Coût des études préalables | 57 590 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

169 380 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 226 970 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« … La rivière a ainsi retrouvé son charme, son bruissement de torrent, son milieu naturel pour la faune et la flore aquatique, et son aspect d'origine. L'espace occupé par l'ancien plan d'eau est redevenu un espace public de promenade mais aussi de spectacles pour des tournois et joutes du Moyen Âge ; les enrochements pour passes à poissons dans ce site magnifique ont été filmés pour l'émission "Des Racines et des Ailes"... En bref, le traitement réussi de la rivière, a fait partie intégrante du projet global de réhabilitation historique et touristique du village, surnommé "<em>la Perle du Maine</em>" ».</p><p style="text-align: justify;">Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) : 50% - Conseil départemental : 20% - Conseil régional : 10% - Syndicat du bassin de l’Erve : 20% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - AELB - DDT de la Mayenne - FDAAPPMA 53 - AAPPMA Truite suzannaise - Association des amis de Sainte-Suzanne - Commune de Sainte-Suzanne - Conseil départemental de Mayenne - Service départemental de l’architecture et du patrimoine - Communauté de commune des Coëvrons - Mayenne nature et environnement |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du Bassin de l'Erve

|

| Contacts | Xavier Seigneuret |

|

1 rue Jean de Bueil

53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes

xavier_seigneuret@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">• Étude relative à la suppression de l’étang de Sainte-Suzanne et aux ouvrages du Grand-moulin. Sogreah, juillet 2011.<br />• Suivi des indicateurs biologiques dans le cadre du contrat territorial des milieux aquatiques du bassin versant de l’Erve 2014. Hydroconcept, 2014.<br />• Le suivi biologique de l’opération est disponible sur le site internet http://www.erve.portail-bassins-versants.fr/Rapports-Suivi-des-indicateurs-30.html</p>

Dérivation et recréation du lit mineur du ruisseau de Bel Orient au droit de quatre plans d’eau à Gueltas

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2009 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bel Orient |

| Distance à la source | 1.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.50 m

1.50 m

|

| Pente moyenne | 2.76 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0101 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BRETAGNE |

| Département(s) |

MORBIHAN (56) |

| Communes(s) |

GUELTAS (56072) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Mettre les plans d’eau en conformité règlementaire.

Conserver les espèces et les habitats liés aux plans d’eau.

Rétablir la libre circulation et les habitats piscicoles.

Restaurer les zones humides et soutenir les étiages du cours d’eau.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le ruisseau de Bel Orient est le premier affluent de la Belle-Chère, laquelle rejoint l’Ével, affluent rive gauche du Blavet. Son bassin versant de 3,5 km2 est occupé par un centre de stockage de déchets non dangereux SITA Ouest (100 ha), des boisements, des cultures intensives et de l’élevage. Le bassin de la Belle-Chère est fortement dégra­dé du fait de pratiques agricoles intensives et des aména­gements fonciers agricoles : rectification des cours d’eau, création de retenues collinaires d’irrigation, pollution par les matières azotées et phosphorées et les pesticides. Les étiages, plus importants depuis le remembrement, consti­tuent un facteur limitant supplémentaire. Au cours des années 1970, les quatre étangs du site de Branguily ont été creusés sur le tracé du cours d’eau de Bel Orient, sur la commune de Gueltas, sans autorisation, afin de constituer une réserve de pêche et de chasse. Ces plans d’eau, d’une surface totale de 21 ha, sont établis sur 1 600 m de cours d’eau et captent l’intégralité des eaux du ruisseau de Bel Orient et de son affluent, le ruisseau de Restaudern. Par ailleurs, ils ne sont pas équipés de moines et ont pour effet de bloquer la libre circulation piscicole.</p><p style="text-align: justify;">Les impacts sur le cours d’eau sont avérés en aval des plans d’eau : modification du profil du cours d’eau, érosion rémanente, baisse de la ligne d’eau, colmatage des substrats, ainsi que des étiages et des crues ampli­fiés. Sur le plan biologique, ces impacts entraînent une modification complète des habitats et donc des peu­plements végétaux et animaux, notamment l’absence de salmonidés. De plus, la création des étangs sur des zones de sources a conduit à l’ennoiement de 20 ha de zones humides initialement présentes.</p><p style="text-align: justify;">Néanmoins, les quatre plans d’eau et les 44 ha de zones humides associées constituent des réservoirs de biodiversité non négligeables : on y trouve de nombreux oiseaux, insectes, batraciens, mammifères et chiroptères – cités à la directive Habitats et/ou pro­tégés – et des espèces végétales de milieux humides, dont la littorelle à une fleur, le fluteau nageant et la pilulaire à globule.</p><p style="text-align: justify;">Ce site est ouvert en partie au public. La chasse et la pêche y sont réglementées.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La mairie acquiert le site de Branguily en 1996 avec la volonté de l’ouvrir au public. L’association Bretagne Vivante l’accompagne pour mettre en place un plan de gestion. Des inventaires naturalistes sont réalisés en 1999 et permettent de définir les objectifs du plan de gestion, mis en place pour la période 2001-2007.</p><p style="text-align: justify;">À la suite de la demande d’autorisation de vidange auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan, les services de l’État demandent la suppression des plans d’eau (car non autorisés) et la remise en état du site.</p><p style="text-align: justify;">La mairie et l’association Bretagne Vivante opposent alors l’intérêt écologique du site, notamment la pré­sence d’espèces protégées et d’habitats prioritaires, inféodés à la présence des plans d’eau. Un compro­mis est trouvé : les plans d’eau seront conservés avec des mesures correctives et compensatoires pour leur mise en conformité, avec notamment la création d’un cours d’eau de dérivation, la suppression des fossés drainants situés dans la zone humide et la mise en place de passages busés afin de permettre le franchissement par la faune piscicole.</p>

Les travaux et aménagements