LE PONT GUÉRIN : Suppression de remblai et de lagunes en zone humide

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2019 mai 2019 |

| Surface concernée par les travaux | 3.90 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0113 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

GAEL (35117) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 93000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Société SPTP Bidault, |

| Maître d'ouvrage | Communauté de communesSaint-Méen Montauban (CCSMM)

|

| Contacts | |

|

cycles.eau@stmeen-montauban.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

GUERVERN : Requalification d’un parc urbain en bord de cours d’eau

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2013 décembre 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0065 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

GUILERS (29069) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

153027

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 1457 |

| Coût total de l’opération | 154484 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Conseil départemental du Finistère |

| Partenaires techniques du projet | - Prélude - SATO - Unité Gestion des arbres de BM - Thépaut/ Podeur - Buguel - régie de BM - Jardin Service - Sparfel - Eurovia |

| Maître d'ouvrage | Brest Métropole (BM)

|

| Contacts | Jean-Christophe Gautier |

|

jean-christophe.gautier@brest-metropole.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

PENN AR STANG : Suppression de remblai en entrée d’agglomération sur prairie para-tourbeuse

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2012 novembre 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1.20 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0046 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

LOGUIVY-PLOUGRAS (22131) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 9255 |

| Coût des acquisitions | 5355 |

| Coût des travaux et aménagement |

75020

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 82150 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Commune de Loguivy-Plougras |

| Maître d'ouvrage | CD des Côtes d’Armor

|

| Contacts | Clément Lacoste |

|

clement.lacoste@cotesdarmor.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Bases sicentifiques pour un contrôle des renouées asiatiques

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Faucardage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 0.16 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

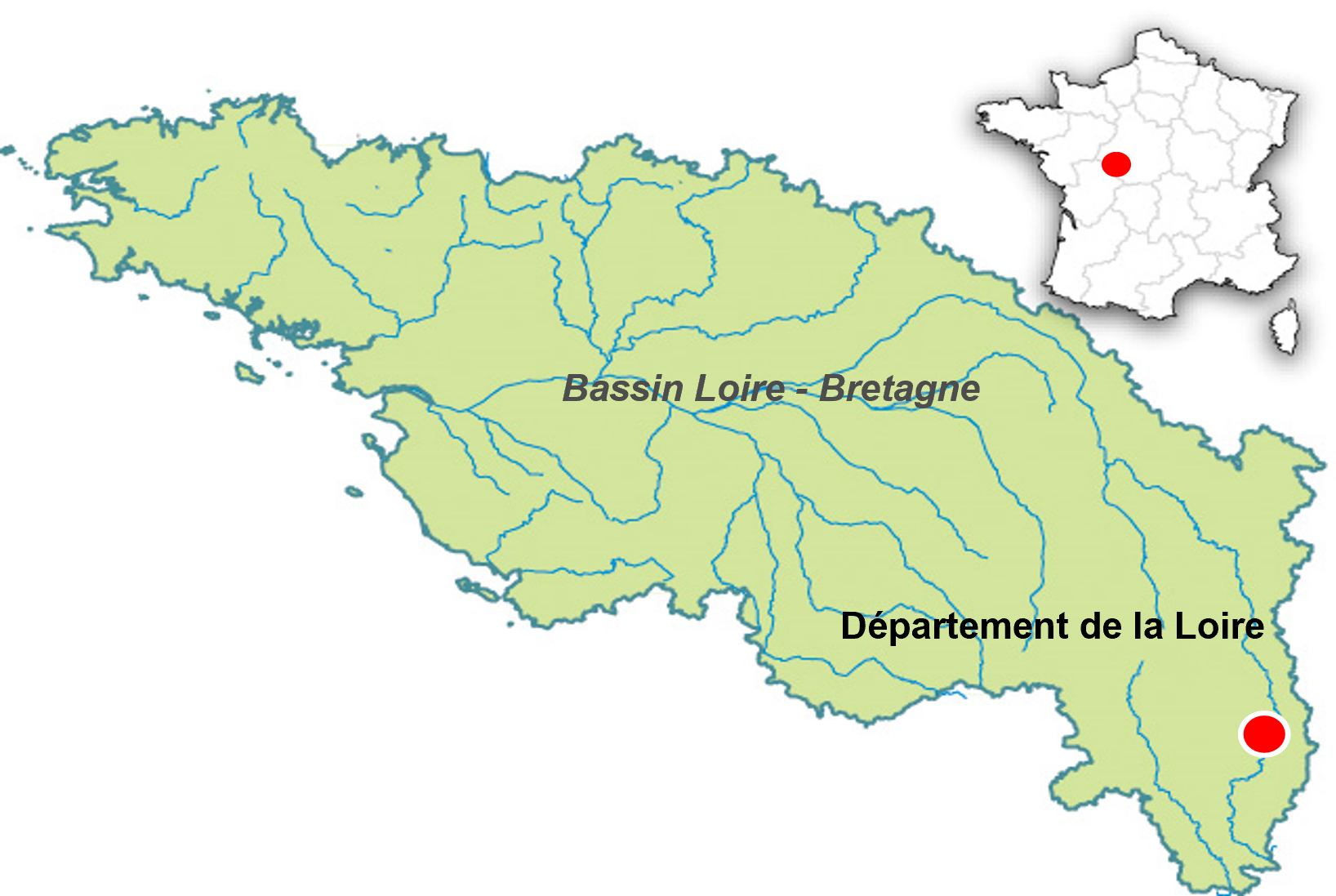

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Mise en place d'un Observatoir erégional des plantes exotiques envahissantes en Poitou-Charentes

Créée le 21/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Faucardage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1075000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

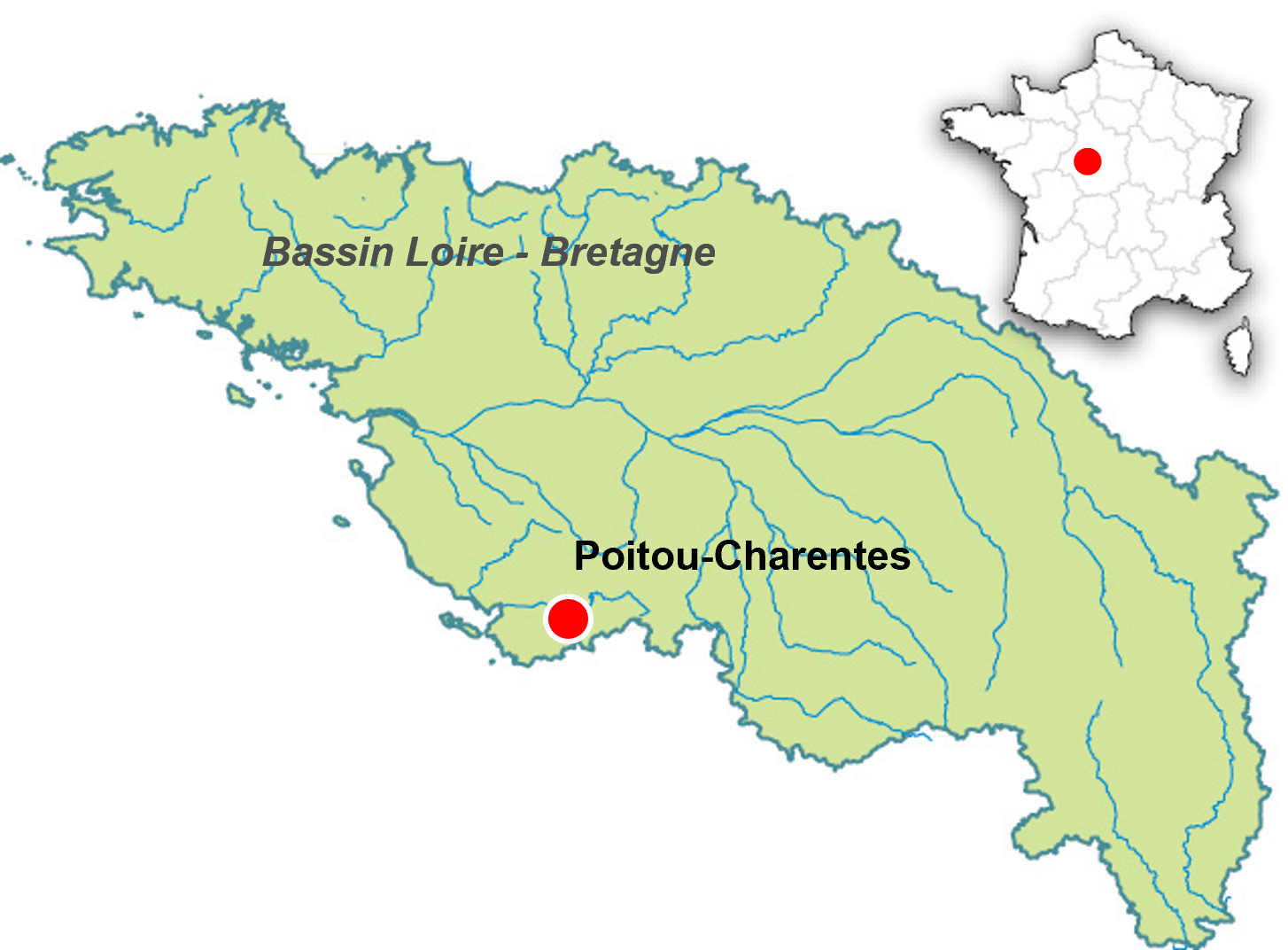

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Département | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Localisation | NOUVELLE-AQUITAINE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Boire de Camptocé: campagne de gestion dela jussie

Créée le 21/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Faucardage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 1.30 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

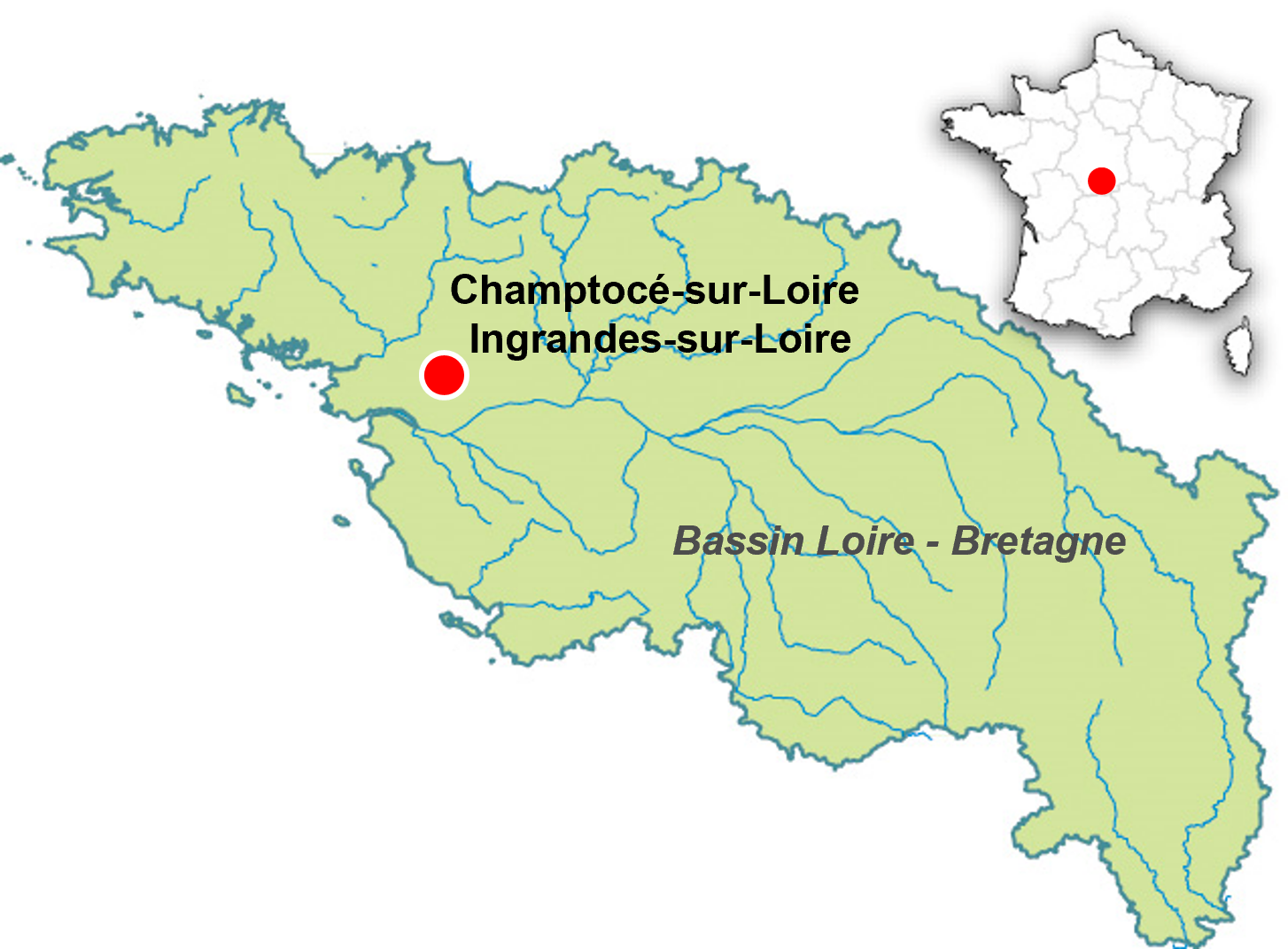

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | MAINE-ET-LOIRE |

| Localisation | CHAMPTOCE-SUR-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le GRAPEE, organe de cohérence pour la gestion des plantes exotiques evahissantes

Créée le 21/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2056000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Restauration de 40 annexes hydrauliques de la Loire et de la Vienne

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2226.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

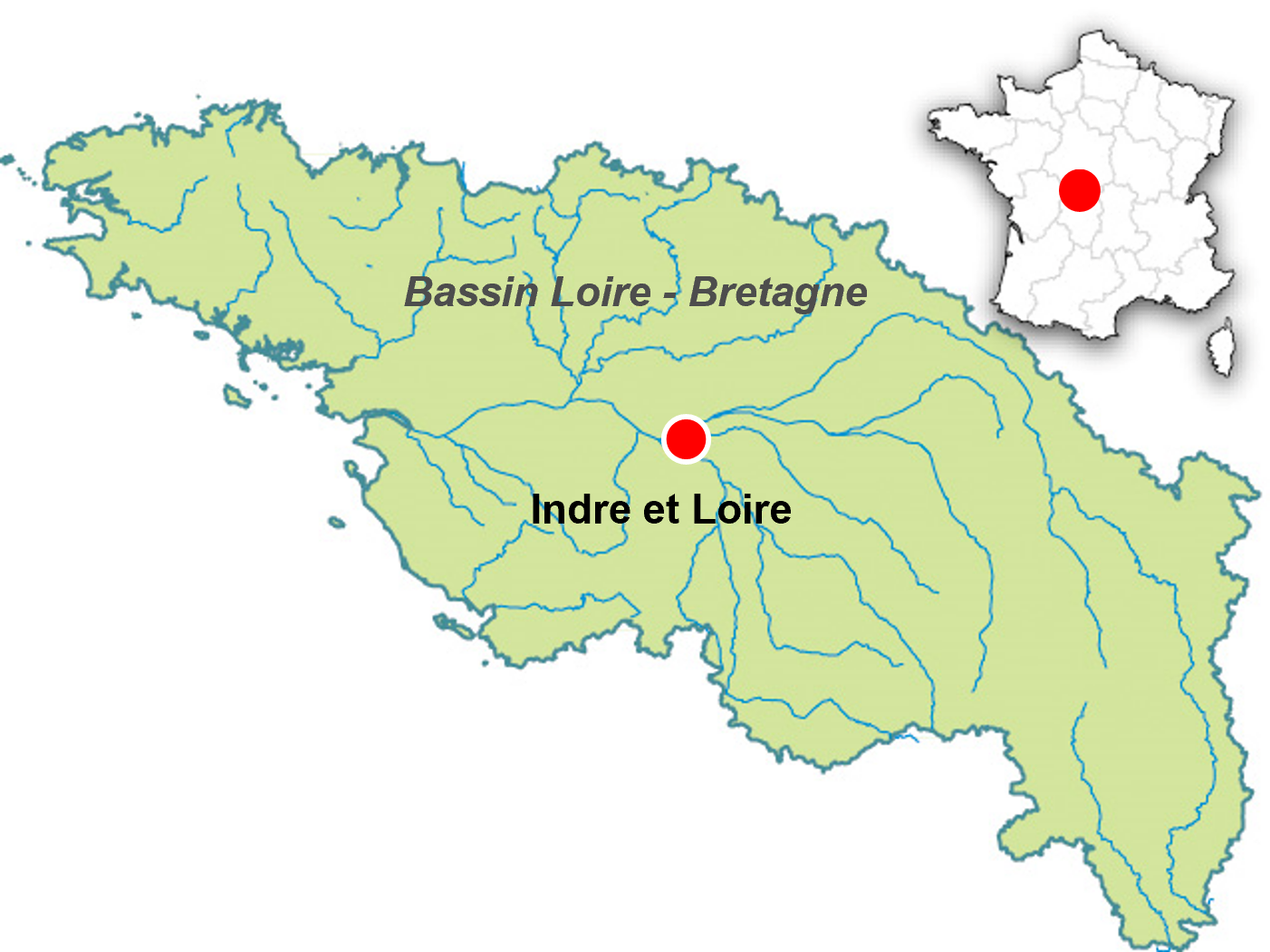

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | INDRE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Observatoire de l'avifaune nicheuse des grèves sur le bassin de la Loire

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Du fait de leur géomorphologie, la Loire et l’Allier possèdent des milieux particuliers que sont les îles et bancs de sables peu ou pas végétalisés. Ces formes mobiles accueillent une biodiversité remarquable dont certaines espèces d’oiseaux marins, devenues emblématiques du bassin de la Loire. Toutes sont protégées et certaines sont inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux. Le bassin de la Loire a donc une forte responsabilité pour la conservation de ces espèces à l’échelle nationale et européenne.

Afin de définir une stratégie de conservation globale et concertée des espèces d’oiseaux patrimoniales nichant sur les grèves de la Loire, plusieurs objectifs guident les différents axes de travail :

- coordonner le réseau d’acteurs ;

- assurer un suivi concerté des populations d’oiseaux afin de mieux appréhender certains facteurs influençant l’évolution des effectifs ;

- renforcer les actions de protection et de gestion ;

- développer les actions et outils de sensibilisation et de communication ;

- étudier l’évolution des grèves.

La coordination régionale LPO Pays de la Loire s’appuie sur dix associations locales pour la mise en œuvre des actions de l’Observatoire. Les animateurs des sites Natura 2000 ainsi que les DREAL et DDT sont également associés aux réflexions globales.

En 2011 et 2012, des comptages concertés ont été réalisés par les associations partenaires sur la Loire et l’Allier afin d’estimer au mieux les effectifs nicheurs de sternes et de laridés. D’autres suivis ont été mis en œuvre hors des cours d’eau sur le bassin de la Loire. Les colonies utilisant des sites artificiels ont également été comptabilisées pour mesurer leurs rôles dans la dynamique des populations. Afin d’estimer le succès de reproduction des espèces, certains départements effectuent des suivis complets sur quelques colonies. Dans le département du Maine-et-Loire, un protocole de suivi des dérangements, visant à estimer l’importance de ce facteur dans la dynamique des populations, a été testé. Les suivis précis de la reproduction n’ont permis d’avoir que des résultats partiels sur quelques colonies et le protocole testé en Maine-et-Loire pour mesurer l’importance des impacts liés aux dérangements n’a pas permis d’obtenir de résultats à l’échelle du département.

Parallèlement, un état des lieux des outils existants (panneaux, plaquettes de sensibilisation, outil de suivi de la gestion des milieux, etc.) a été réalisé. Par ailleurs, une synthèse sur les arrêtés de protection de biotope spécifiques aux espèces nicheuses sur les grèves a permis de dresser un bilan à l’échelle du bassin de la Loire. Suite à la synthèse sur les outils utilisés, cinq mille autocollants destinés à être apposés sur les canoës et kayaks ont été réédités et deux chartes graphiques ont été définies afin d’homogénéiser les panneaux de signalisation : l’une pour les sites faisant l’objet d’un APPB et l’autre pour les sites non protégés.

Enfin, concernant l’évolution des bancs de sable, six sites de référence ont été identifiés et font l’objet d’analyses diachroniques sur la base de différents indicateurs. Les résultats sont attendus pour 2013.

Publication du recueil : 2013

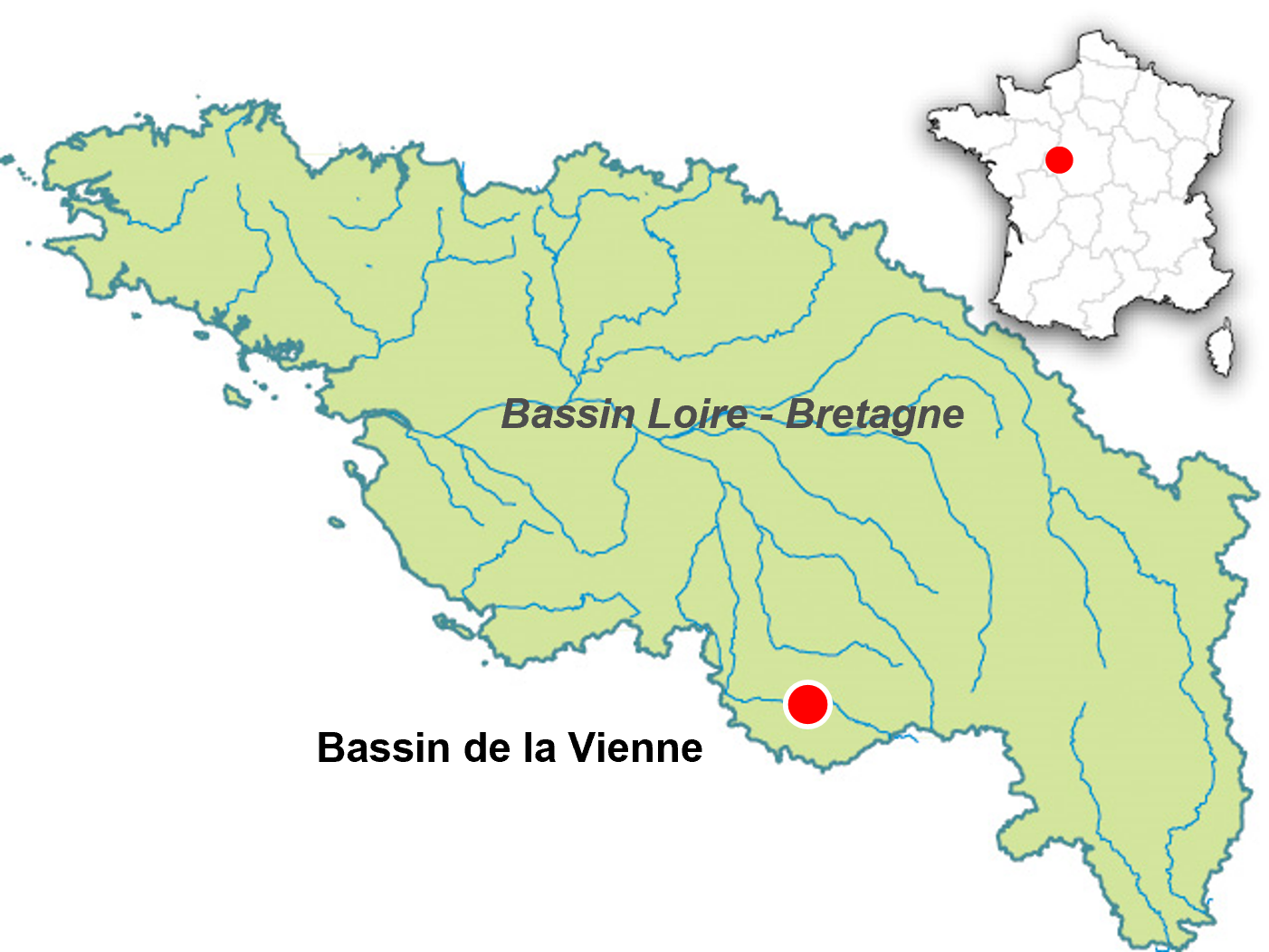

Cartographie des zones à dominante humide: cas du bassin de la Vienne

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2007 août 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 1310000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Département | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Localisation | HAUTE-VIENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’objectif principal de cette opération était de disposer d’une cartographie et d’une base de données homogène, qui permettent de localiser et caractériser l’ensemble des zones à dominante humide en Limousin, dans un but de préservation, restauration et gestion de ces milieux.

Pour réaliser cette cartographie, la région Limousin a procédé en deux phases :

• la cartographie de la partie Loire-Bretagne de la région Limousin

• la cartographie de la partie Adour-Garonne de la région Limousin

La méthodologie était basée sur trois étapes principales :

• la réalisation d’un masque binaire : modélisation par analyse spatiale des différents facteurs (hydrographie, indices topographiques, télédétection, géologie) pour déterminer de grandes enveloppes : zones humides potentielles et zones présumées non humides

• la photo-interprétation assistée par ordinateur avec un calage préalable par reconnaissance de terrain sur des zones tests : délimitation des zones potentiellement humides et typologie

• la validation et la vérification : reconnaissance de terrain et consultation des partenaires locaux

L’inventaire a montré qu’environ 9 % du périmètre concerné est occupé par des zones à dominante humide (hors surfaces en eau), principalement constituées de prairies humides naturelles à joncs (61 %).

Ce premier bilan favorise le suivi de l’évolution de ces espaces dans le temps. Il sert de support de planification et d’évaluation de la politique régionale dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Enfin, outil de communication, d’information et de sensibilisation, il représente également un outil d’aide à la décision pour les partenaires de la région Limousin et les acteurs de l’eau du Limousin.

Publication du recueil : 2013

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS