Restauration de La Grande Tourbière de Marchiennes

Créée le 25/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Débroussaillage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2002 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc naturel régional Scarpe-Escaut |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310013705

|

Localisation

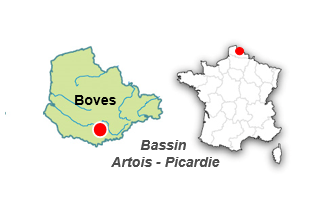

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | MARCHIENNES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

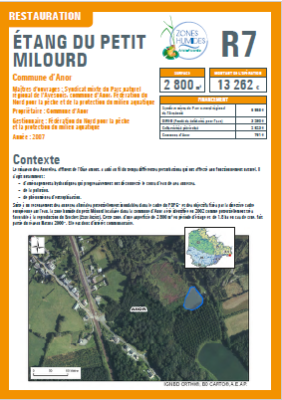

Restauration de l'étang du petit Milourd

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion des niveaux d'eau |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.28 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc Naturel Régional de l'Avesnois |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100511

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

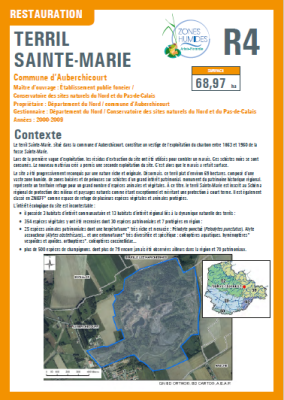

Restauration du Terril Sainte-Marie

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2000 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 68.97 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310014029

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | AUBERCHICOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

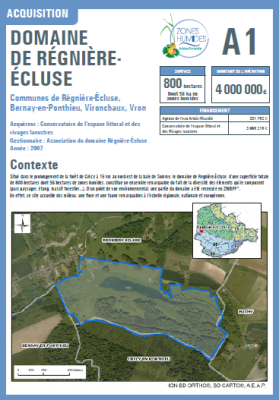

Acquisition foncière du Domaine de Régnière-Ecluse

Créée le 17/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 800.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Une partie du domaine a été recensée ZNIEFF |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR1100737

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | SOMME |

| Localisation | REGNIERE-ECLUSE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

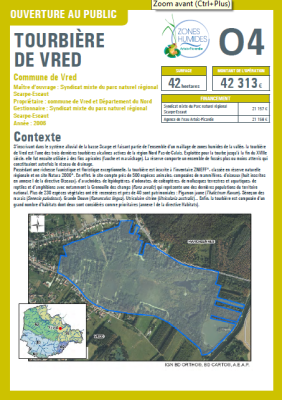

Ouverture au public de la Tourbière de Vred

Créée le 16/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2006 décembre 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 42.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Régionale |

| Autres | Inscrite à l’inventaire ZNIEFF, classée en réserve naturelle régionale et en site Natura 2000, plan de gestion commun avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

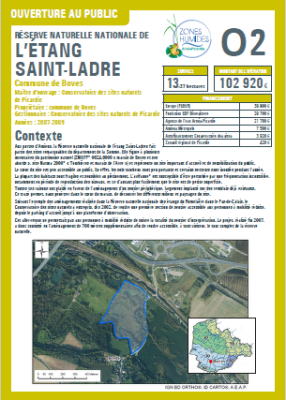

Ouverture au public de la Réserve naturelle nationale de l'étang Saint-Ladre

Créée le 16/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 13.37 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Nationale |

| Autres | ZNIEFF* 0024.0000 « marais de Boves et ses abords », site Natura 2000* « Tourbières et marais de l’Avre ») |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3600040

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

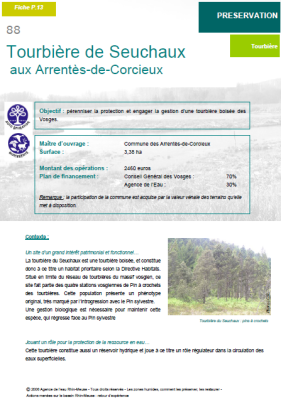

Tourbière du Seuchaux

Créée le 15/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2006 janvier 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 3.38 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Espace naturel sensible du département des Vosges |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | VOSGES |

| Localisation | ARRENTES-DE-CORCIEUX |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La tourbière de Seuchaux est un site d’un grand intére patrimonial et fonctionnel jouant un rôle pour la protection de la ressource en eau. Cette tourbière constitue en effet un réservoir hydrique et joue à ce titre un rôle régulateur dans la circulation des eaux superficielles. La tourbière a été en partie exploitée, exploitation accompagnée par la pose de drains, ce qui a entraîné une dégradation partielle du site.

La commune, soucieuse de préserver ce patrimoine naturel dont elle est propriétaire, s’est engagée avec le Conservatoire des Sites Lorrains et l’Office National des Forêts pour la protection du site. Elle a mis en place une convention tripartite de gestion pour une durée de 15 ans avec l’ONF et le CSL pour rendre durable cette protection. Ce projet s’inscrit dans la politique Espaces Naturels Sensibles du département.

Le projet vise à pérenniser la protection de la tourbière du Seuchaux, pour :

- son intérêt écologique et biologique,

- le rôle qu’elle joue dans la protection de la ressource en eau

La préservation pérenne de la tourbière du Seuchaux a nécessité, suite à la signature de la convention tripartite entre la commune, l’ONF et le CSL, l’élaboration d’une notice de gestion. Cette dernière, qui est en cours d’élaboration, permettra de dresser un état des lieux initial, de cerner les objectifs de gestion, puis les travaux et le suivi à mettre en oeuvre, le tout pour une durée de 6 ans. Par ailleurs, des travaux sont d’ores et déjà prévus pour l’année 2006, et concernent le dégagement des Pins à crochets, par l’élimination d’une vingtaine de tiges d’Epicéa et de Bouleau.

Publication du recueil : 2006

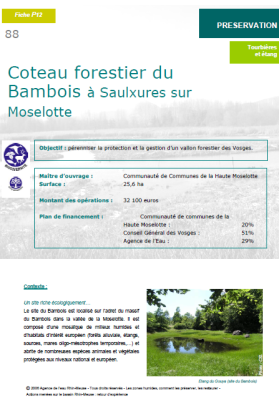

Coteau forestier du Bambois

Créée le 15/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2005 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 25.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Espace naturel sensible du département des Vosges et zone humide prioritaire au titre du SDAGE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | VOSGES |

| Localisation | SAULXURES-SUR-MOSELOTTE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le site du Bambois est un site riche écologiquement composé d’une mosaïque de milieux humides et d’habitats d’intérêt européen, qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales protégées aux niveaux national et européen. Au niveau fonctionnel, le site fait figure de réservoir biologique remarquable et joue un rôle non négligeable dans la protection de la ressource en eau.

Le projet vise à pérenniser la protection et la gestion du site du Bambois, pour :

- le rôle qu’il joue dans la protection de la ressource en eau,

- son intérêt écologique et biologique exceptionnel reconnu d’intérêt national au titre de l’inventaire des Espaces Naturels Sensibles du département des Vosges et comme zone humide prioritaire au titre du SDAGE.

Afin de continuer à gérer et préserver cette zone humide, le plan de gestion du site a été réactualisé et des travaux de gestion ont été réalisés. Ainsi, plusieurs mares ont été créées, et des travaux de débroussaillage et de lutte contre les espèces invasives ont été entrepris.

La mise en place d’un sentier pédagogique d’interprétation, accompagné d’une signalétique appropriée, a aussi été prévue : des panneaux ont été mis en place et une plaquette rédigée.

Publication du recueil : 2006

Bassin potassique de Haute Alsace

Créée le 15/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Surface concernée par les travaux | 32.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Inscrit à l'inventaire des zones humides remarquables du Haut Rhin réalisé par le Conseil Général |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Ayant déjà mené plusieurs actions dans ce secteur, le Conservatoire des Sites Alsaciens a décidé de se lancer dans une vaste opération d’acquisition foncière sur une surface de 32 ha à Wittelsheim. Un vaste programme de travaux est envisagé pour restaurer ces milieux et recréer des zones humides.

Préserver la diversité biologique et écologique des milieux humides du Bassin Potassique de Haute-Alsace et protéger la qualité de la ressource en eau en :

- assurant la pérennité de ces milieux humides remarquables dans le temps en les protégeant de probables dégradations (drainage, projets d’urbanisation,…)

- permettant la gestion à long terme de ces zones humides pour restaurer et améliorer durablement leur biodiversité et leur fonctionnement naturel, par le biais de l’élaboration de plan de gestion et de la réalisation de travaux de restauration et de recréation de milieux. En effet, l’arrêt des pompages et le relèvement du toit de la nappe est l’occasion de recréer des milieux humides.

Le secteur du Bassin Potassique, en pleine reconversion, recèle encore, au cœur du massif forestier du Nonnenbruch, d'importantes zones humides dont l’implantation et le développement ont été rendus possibles par l’arrêt des activités minières et industrielles.

L’objectif, à terme, est de rétablir et de pérenniser dans leur optimum le fonctionnement et la diversité des écosystèmes, en liaison avec leurs fonctions hydrauliques et paysagères.

Il est à noter qu’une recréation de zones humides d’une telle ampleur dans la plaine d’Alsace est tout à fait exceptionnelle au vu de l’intensification actuelle de l’occupation de l’espace dans cette zone.

Un suivi scientifique devra être mis en place afin d’appréhender l’évolution des milieux pour adapter les modalités de gestion et d’intervention. Des plans de gestion seront mis en place dans cet objectif.

Cette démarche a permis la préservation de surfaces considérables de zones humides, qui contribue à l’amélioration de la biodiversité et des milieux aquatiques dans ce secteur.

Etang d'Amel

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Fonctionnalité du cours d’eau Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1990 juillet 1997 |

| Surface concernée par les travaux | 143.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | site ZPS, ZNIEFF, espaces naturels sensibles, zone humide prioritaire au titre du SDAGE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9300038

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les zones humides de la Petite-Woëvre représentent un immense complexe de près de 30 000 ha qui sont classées à de nombreux titres en raison du caractère exceptionnel de la faune et de la flore qu’elles abritent. Cette mosaïque d’étangs et de prairies humides joue un rôle primordial dans le fonctionnement des bassins versants tant au niveau biologique qu’hydraulique. Cependant, ces zones étaient menacées à très court terme à cause de l’intensification des pratiques agricoles et piscicoles ou l’abandon de pratiques d’entretien des étangs.

Pour protéger les zones humides de la Petite Woëvre, le Parc Naturel Régional de Lorraine et le Conservatoire des Sites Lorrains ont mis en place un programme ACNAT « Sauvegarde des zones humides de la Petite Woëvre », qui a permis l’acquisition par le CSL d’un domaine de 143 ha comprenant l’étang d’Amel (108 ha) ainsi que les prairies humides adjacentes (27 ha), à des fins de protection du patrimoine naturel.

Ce projet vise à préserver la diversité biologique et écologique de l’Etang d’Amel et protéger la qualité de la ressource en eau en :

- assurant la pérennité de ces milieux humides dans le temps en les protégeant de probables dégradations,

- permettant la gestion à long terme de cette zone pour maintenir durablement sa biodiversité et son fonctionnement naturel, par le biais d’un plan de gestion notamment.

Le Conservatoire des Sites Lorrains possède le site de l’étang d’Amel (143 ha) depuis juillet 1997. L’étang est actuellement géré par pisciculture extensive et pêché annuellement. Un plan de gestion a été élaboré, et divers suivis et études ont été mis en place, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine et la Ligue pour la Protection des Oiseaux notamment, concernant les amphibiens et reptiles, les odonates, les hérons paludicoles, … Un programme de suivi de l’évolution des roselières a aussi été mis en place.

Le Conservatoire des Sites Lorrains a d’autre part mis en oeuvre une action forte de sensibilisation des agriculteurs présents sur le bassin versant de l’étang, de façon à favoriser la mise en place et le retour de zones prairiales afin d’améliorer la qualité des eaux alimentant l’étang.

Il envisage aussi de réaliser une étude du fonctionnement écologique de l’étang, et notamment sur le volet hydrologique (alimentation en eau, fluctuations des niveaux d’eau, capacité en eau, qualité physico-chimique des eaux…), de façon à établir un diagnostic et à définir les actions à mettre en oeuvre. Des travaux de réouverture des roselières, en cours d’atterrissement, voire un assec, seront peut-être à prévoir.

Publication du recueil : 2006

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS