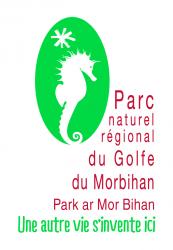

Reméandrage de la Veyre en amont du lac d’Aydat

Créée le 14/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 avril 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Veyre |

| Distance à la source | 5.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 6.60 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2250 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

AYDAT (63026) SAULZET-LE-FROID (63407) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 22 570 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

58 380 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 81 790 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) 40 % ; FEDER 23,3 % ; Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon 20 % - Conseil départemental 10,4% ; Conseil régional 6,3 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, AELB, Fédération départementale de pêche du Puy-de-Dôme, Gergovie Val d’Allier communauté - Les Cheires communauté, Conseil régional d’Auvergne, Conseil départemental 63, DREAL Auvergne - Direction départementale des territoires 63, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, - Schéma d’aménagement de gestion des eaux Allier, Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne - Ligue de protection des oiseaux d’Auvergne, chambre d’agriculture - association Aquaveyre, sociétés locales de pêche privée. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l'Auzon (SMVVA)

|

| Contacts | |

|

SMVVA

13 rue principale, 64450 Saint-Saturnin

04 73 39 04 68

aurelien.mathevon@smvva.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Diversification des écoulements et amélioration de la fonctionnalité des mares de la forêt domaniale de la Reine

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Biodiversité Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2012 juin 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 14500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rupt de Mad |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCD275 FRCR338 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4112004

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

ANSAUVILLE (54019) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 20 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

285 830 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 13 540 € HT |

| Coût total de l’opération | 269 370 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM) 70 %, fonds FEDER 27 %, auto-financement 3 % |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départemental des territoires 54, AERM, Office national de chasse et de la faune sauvage - Onema, Parc naturel régional de Lorraine, DREAL Lorraine, Fédération départementale de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts de Meurthe-et-Moselle

|

| Contacts | Laurent Heurteur, ONF 54 |

|

5 rue Girardet - CS 65219 - 54052 Nancy

ag.meurthe-et-moselle@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

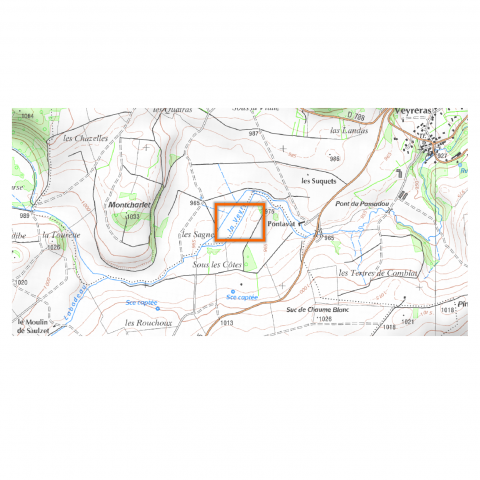

Restauration du matelas alluvial du ruisseau de Trémeret à Ambon

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Fonctionnalité du cours d’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2011 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2470 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Trémeret |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 8.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1611 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

MORBIHAN (56) |

| Communes(s) |

AMBON (56002) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

59 800 € HT

soit, au mètre linéaire : 31 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 30 000 € HT |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Loire-Bretagne (50%), Conseil départemental du Morbihan (30%), huit communes de la rivière de Pénerf (20%) |

| Partenaires techniques du projet | - Cellule ASTER du département du Morbihan, Institut d’aménagement de la Vilaine (IAV), - Fédération départementale de pêche du Morbihan, DDTM du Morbihan, Service milieux aquatiques et ressources en eau (MARE), - Onema |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional du Golfe du Morbihan

|

| Contacts | Camille Simon |

|

PNR du Golfe du Morbihan

camille.simon@golfe-morbihan.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Création d’un bras de contournement de plusieurs étangs sur le Fliez et restauration du marais de Contes

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2013 décembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Fliez |

| Distance à la source | 0.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR05 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

CONTES (62236) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 66 670 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

806 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 872 670 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;"><em>« La Fédération départementale de pêche porteuse du projet de restauration du marais a, depuis le début de l’opération, attaché une grande importance à la commu­nication en conviant la commune aux réunions mensuelles sur le site et en échangeant régulièrement avec nous. Ce projet va permettre la restauration écologique du Fliez. La pratique de la pêche est également favorisée, de par l’im­plantation de sept pontons de pêche. L’aire d’accueil, pour laquelle la commune a investi à hauteur de 20 000 euros, vient d’être terminée. Le marais communal est ainsi mis en valeur et va permettre aux habitants et aux promeneurs de mieux appréhender la nature. » </em></p><p style="text-align: justify;"><em>Gérard Lefèbvre, maire de Contes.</em></p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Artois-Picardie AEAEP : 50% - FEDER : 50% |

| Partenaires techniques du projet | - SYMCEA - Exploitants - Onema - Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais - DDTM du Pas-de-Calais - Direction régionale de l'environnement - AEAP - Communauté de communes des Sept Vallées |

| Maître d'ouvrage |

FDAAPPMA du Pas-de-Calais

|

| Contacts | Julien Boucault |

|

FDAAPPMA 62, Rue des Alpes, 621510 Arques

julien.boucault@peche62.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

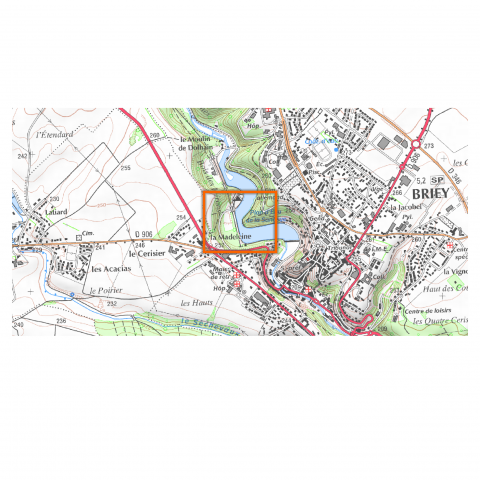

Aménagement du plan d’eau de la Sangsue et création d’un bras de contournement du Woigot

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2012 juin 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Woigot |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

9.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 1 L.214-17 en amont du plan d'eau et liste 2 L. 214-17 en aval du plan d'eau |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR394 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

84840

84839

7684

7699

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

BRIEY (54099) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 178 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

5 150 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 44 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 5 372 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;"> <em>« Pendant deux ans (du 18 juin 2012 au 26 juin 2014) j’ai suivi et photographié au jour le jour tous les tra­vaux concernant la requalification du Woigot et du plan d’eau de La Sangsue à Briey. […] Avec une flore inexistante car trop envasé, notre ancien plan d’eau se mourait et pouvait occasionner un problème de salu­brité publique. Il était donc vraiment temps de faire quelque chose. Aujourd’hui, au vu du résultat final, les travaux réalisés s’insèrent bien dans le paysage. La faune sauvage locale ainsi que la flore ont rapidement recolonisé ce milieu qui leur semble plus favorable. Il faut cependant laisser le temps au temps pour voir si ces aménagements perdurent dans ce même état ». </em></p><p style="text-align: justify;"><em>Alain Legeay, riverain.</em></p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - AERM : 60% - Conseil régional de Lorraine : 30% - Fonds FEDER : compensation pour les fonds non subventionnés (1 693 000€ HT) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) - Communauté de communes du pays de Briey - Commune de Briey - Fédération de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat CRW Commune de Briey

|

| Contacts | Syndicat contrat de rivière Woigot |

|

Place Alexis-Gruss, 54150 Briey

woigot2013.crw@briey-cable.com |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat CRW Commune de Briey

|

| Contacts |

Syndicat contrat de rivière Woigot Place Alexis-Gruss, 54150 Briey woigot2013.crw@briey-cable.com |

Référence(s) bibliographique(s)

Dérivation et recréation du lit mineur du ruisseau de Bel Orient au droit de quatre plans d’eau à Gueltas

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2009 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bel Orient |

| Distance à la source | 1.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.50 m

1.50 m

|

| Pente moyenne | 2.76 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0101 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BRETAGNE |

| Département(s) |

MORBIHAN (56) |

| Communes(s) |

GUELTAS (56072) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

64 850 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 15 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 62 850 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Communauté de commune de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan - Pays de Pontivy |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - DDTM du Morbihan - Association Bretagne-Vivante - Bureau d’étude Althis - Entreprise Henrio |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Gueltas

|

| Contacts | Yves Quentel, Maire de Gueltas |

|

mairie-gueltas@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité

|

| Contacts |

Gérard Jeanneau gerard.jeanneau@afbiodiversite.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

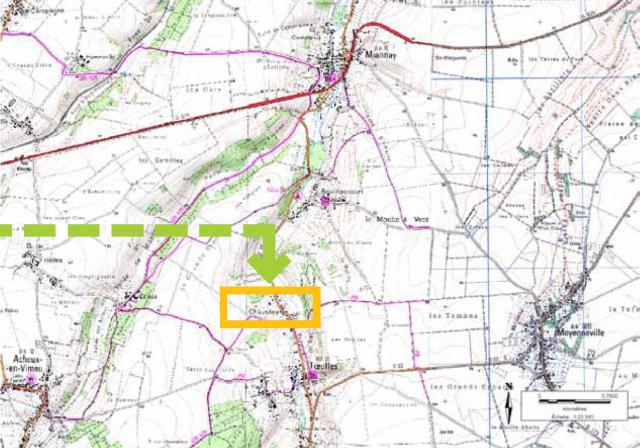

Restauration de la continuité écologique sur la Créquoise et ses affluents dans le bassin de la Canche

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2014 décembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 46000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Créquoise |

| Distance à la source | 13.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 4.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.17 m3/s |

| Nom | Embryenne |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 4.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.17 m3/s |

| Longueur | 5.90 km |

| Nom | Bras de Brosne |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | ‰ |

| Débit moyen | m3/s |

| Longueur | km |

| Nom | Course |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m 3.00 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 7.70 ‰ |

| Débit moyen | 0.94 m3/s |

| Longueur | 24.00 km |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR13 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

26675

26689

26726

28593

26736

28742

26746

26754

26681

28596

26697

26711

26736

95032

28742

28394

28387

28450

28237

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

AIX-EN-ISSART (62018) BEUSSENT (62123) BOUBERS-SUR-CANCHE (62158) ENQUIN-SUR-BAILLONS (62296) ESTREE (62312) HESMOND (62449) LEBIEZ (62492) OFFIN (62635) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 239 060 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

900 510 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 139 570 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie 50 % - FEDER 50% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - SYMCEA - DDTM 62 - FDAAPPMA 62 |

| Maître d'ouvrage |

Agence de l’eau Artois-Picardie

|

| Contacts | Jean-Luc Carpentier |

|

et Jérôme Malbrancq

Agence de l’eau Artois-Picardie

200 rue Marceline, 59508 Douai

J.Malbrancq@eau-artois-picardie.fr

jl.carpentier@eau-artois-picardie.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement du seuil de Gabanelle sur le Bervezou

Créée le 18/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 octobre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bervezou |

| Distance à la source | 19.15 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

|

| Pente moyenne | 2.20 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR66 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

LOT (46) |

| Communes(s) |

PRENDEIGNES (46226) SAINT-CIRGUES (46255) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 23 940 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

60 010 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 8 520 € HT |

| Coût du suivi | 9 850 € HT |

| Coût total de l’opération | 102 320 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne 80 % - la ville de Figeac et la commune de Prendeignes 20 % - autofinancement par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé |

| Partenaires techniques du projet | - DDT du lot - Onema - Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Lot (FDPPMA 46) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du bassin de la Rance et du Célé, maître d'ouvrage délégué de la ville de Figeac et de la commune de Prendeignes

|

| Contacts | Nicolas Tournier |

|

n.tournier@sagecele.com

info@smbrc.com |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité, SD du Lot

|

| Contacts |

Jérôme Beyssac sd46@afbiodiversite.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

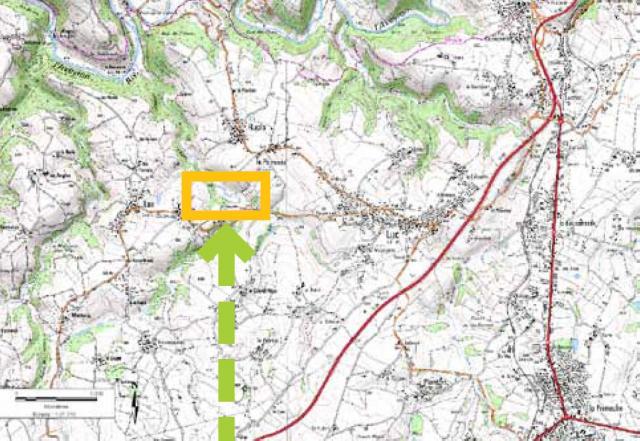

Restauration de la sinuosité sur la Trie à Toeufles

Créée le 28/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 mars 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1460 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Trie |

| Distance à la source | 1.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.63 ‰ |

| Débit moyen | 0.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR12 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2200346

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

PICARDIE |

| Département(s) |

SOMME (80) |

| Communes(s) |

TOEUFLES (80764) |

| Région | Restauration de la sinuosité sur la Trie à Toeufles |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 537 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

62 717 € HT

soit, au mètre linéaire : 13 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 138 970 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (50 %) - Conseil général de la Somme (25 %) - Communauté de communes du Vimeu Vert (25 %, dont participation du propriétaire) |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat mixte d’aménagement et de valorisation du bassin de la Somme (Ameva) - Fédération départementale de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 80) - Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme (DDTM 80) - Service départemental de l’Onema de la Somme (SD 80) - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Vimeu Vert (CCVV)

|

| Contacts | Bilal Ajouz - Syndicat mixte d’aménagement et de valorisation du bassin de la Somme |

|

b.ajouz.ameva@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Remise à ciel ouvert du ruisseau du Trégou à Luc-la-Primaube

Créée le 28/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2010 novembre 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 50 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Trégou |

| Distance à la source | 2.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 37.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.18 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFRR2013 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

AVEYRON (12) |

| Communes(s) |

LUC-LA-PRIMAUBE (12133) |

| Région | Remise à ciel ouvert du ruisseau du Trégou à Luc-la-Primaube |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

36 166 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 36 166 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (47 %) - Conseil général de l’Aveyron (20 %) - Conseil régional Midi- Pyrénées (10 %) - Communauté d’agglomération du Grand Rodez (23 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Service départemental de l’Onema de l’Aveyron - Direction départementale des territoires de l’Aveyron (DDT 12) |

| Maître d'ouvrage |

Communauté d’agglomération du Grand Rodez (CAGR)

|

| Contacts | Vincent Miquel - Cellule opérationnelle du grand Rodez |

|

Autre contact : Stéphane Charretier - Service départemental de l’Onema de l’Aveyron (sd12@onema.fr)

vincent.miquel@agglo-grandrodez.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS