Effacement partiel de cinq seuils sur le ruisseau du Bagas

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2009 octobre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bagas |

| Distance à la source | 20.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.40 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR389 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

TARN (81) |

| Communes(s) |

VIELMUR-SUR-AGOUT (81315) |

| Région | Effacement partiel de cinq seuils sur le ruisseau du Bagas |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 0 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Travaux d’arasement réalisés en régie par la société de pêche du Bagas |

| Partenaires techniques du projet | - Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Lautrec - Office national de l’eau et des milieux aquatiques, Service départemental du Tarn - Fédération départementale du Tarn pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 81) - Direction départementale des territoires du Tarn (DDT 81) |

| Maître d'ouvrage |

Société de pêche du Bagas

|

| Contacts | Daniel Maynadier et Yannick Ramadier - Onema, Service départemental du Tarn |

|

sd81@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

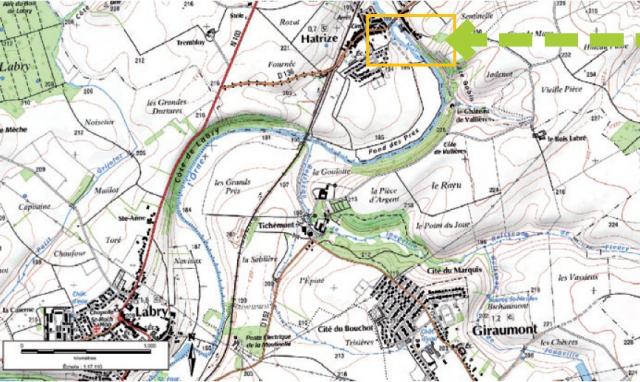

Effacement du seuil du Moulin d’Hatrize sur l’Orne

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 août 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 5100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orne |

| Distance à la source | 55.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 6.00 ‰ |

| Débit moyen | 12.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR381 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

HATRIZE (54253) |

| Région | Effacement du seuil du Moulin d’Hatrize sur l’Orne |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

440 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 490 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (60%) - Conseil régional de Lorraine (30% dans le cadre d’un contrat plan Etat-région permettant un déplafonnement à 90% d’aides publ - Syndicat des communes riveraines de l’Orne (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil régional de Lorraine - Agence de l’eau Rhin-Meuse - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale de Meurthe et Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 54) - Conseil général de Meurthe et Moselle |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat des communes riveraines de l’Orne (SCRO)

|

| Contacts | Laëtitia Hilger - Syndicat des communes riveraines de l’Orne |

|

Autre contact : Vincent Burgun - Onema, Délégation interrégionale du Nord-Est (vincent.burgun@onema.fr)

marchespublics@jarny.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

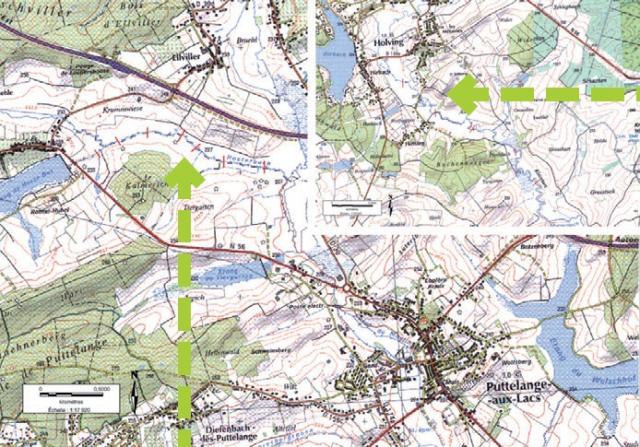

Effacement partiel de 14 seuils sur le Mutterbach et l’Hosterbach à Holving et Hoste

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 septembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 13500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mutterbach |

| Distance à la source | 9.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.90 ‰ |

| Débit moyen | 4.17 m3/s |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR434 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

HOLVING (57330) |

| Région | Effacement partiel de 14 seuils sur le Mutterbach et l’Hosterbach à Holving et Hoste |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 62 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

160 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 222 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (50 %) - Conseil général de la Moselle (30 %) - Simver de Puttelange-aux- Lacs (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Rhin-Meuse - Conseil général de la Moselle - Service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Moselle - Fédération départementale de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat Intercommunal pour la Mise en Valeur des Etangs de la Région de Puttelange-aux- Lacs (Simver)

|

| Contacts | Bernard Clave - Simver de Puttelange-aux-lacs |

|

Autres contacts : Vincent Burgun - Onema Délégation Interregionale du Nord-Est (vincent.burgun@onema.fr) / Patrice Muller - Onema, Service départemental de la Moselle (sd57@onema.fr)

commune.holving@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

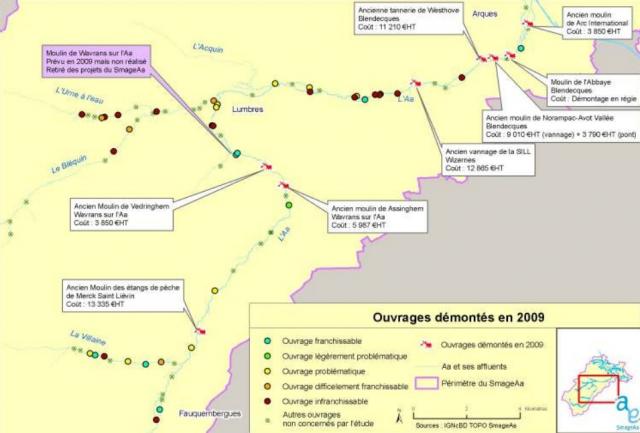

Démantèlement de neuf ouvrages sur le cours de l’Aa

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2009 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 28000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Aa |

| Distance à la source | 39.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 5.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR02 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100487

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

MERCK-SAINT-LIEVIN (62569) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 186 145 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

146 997 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 3 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 336 142 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (39%) - Conseil général du Pas-de-Calais (16,5%) - Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais (4,7%) - Propriétaires (1%) - Smage Aa (38,8%) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (Smage Aa)

|

| Contacts | François-Xavier Bracq |

|

SmageAa

1559 rue Bernard Chochoy

62380 Esquerdes

fxbracq@smageaa.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

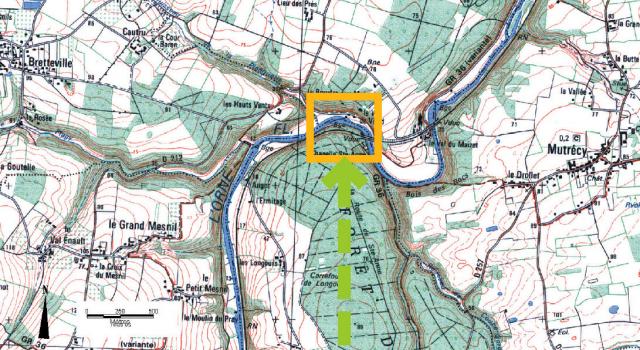

Arasement du seuil du moulin du Viard sur l’Orne

Créée le 17/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 1997 août 1997 |

| Linéaire concerné par les travaux | 770 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orne |

| Distance à la source | 137.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

38.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 20.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR306 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE |

| Département(s) |

CALVADOS (14) |

| Communes(s) |

GRIMBOSQ (14320) MAIZET (14393) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

26 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 26 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État (33 %) - fond interministériel pour la qualité de la vie (30 %) - Conseil supérieur de la pêche (20 %) - conseil régional (17 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Conseil supérieur de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Calvados

|

| Contacts | Yannick Salaville |

|

Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Calvados

ou

Office national de l’eau et des milieux aquatiques – Délégation interrégionale du Nord-Ouest

Arnaud Richard

arnaud.richard@onema.fr

fd14.salaville@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Reméandrage du Vistre et création d’un chenal d’étiage sur le Buffalon

Créée le 15/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2002 novembre 2004 |

| Linéaire concerné par les travaux | 4200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Vistre |

| Distance à la source | 11.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR133 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

LANGUEDOC-ROUSSILLON |

| Département(s) |

GARD (30) |

| Communes(s) |

BOUILLARGUES (30047) NIMES (30189) RODILHAN (30356) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 113 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2 034 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (45 %) - État (33 %) - conseil régional (12 %) - syndicat mixte du bassin versant du Vistre (6 %) - syndicat d’aménagement et de gestion des cours d’eau et milieux aquatiques du Gard (4 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture de la forêt (DDAF) - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du bassin versant du Vistre

|

| Contacts | Sophie Serre |

|

Syndicat mixte du bassin versant du Vistre - 30132 Caissargues

sophie.serre-jouve@syndicat-vistre.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Reméandrage de la Petite Veyle en amont du moulin du Geai

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2006 novembre 2006 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Petite Veyle |

| Distance à la source | 52.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR580 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

BIZIAT (01046) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

270 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 675 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 283 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil régional (30 %) - autofinancement (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - commune de Biziat - propriétaires fonciers et agriculteurs riverains |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte Veyle Vivante

|

| Contacts | Julien Corget |

| SMVV - 77, route de Mâcon - 01540 Vonnas Tél. : 04 74 50 26 66 |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

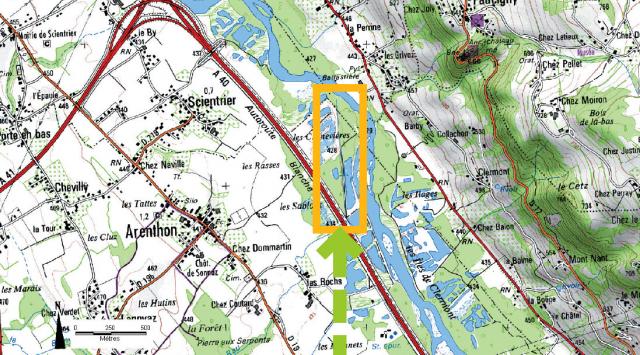

Le reméandrage du Nant de Sion

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2008 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 880 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Nant de Sion |

| Distance à la source | 9.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 4.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11960 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

ARENTHON (74018) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 19 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

265 500 € HT

soit, au mètre linéaire : 300 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 300 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (32%) - conseil général (17%) - canton de Genève (31%) - fédération départementale de la pêche (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - fédération départementale pour la pêche - canton de Genève – service renaturation de cours d’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords

|

| Contacts | Mlle Auzan |

|

Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords

alauzan@sm3a.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

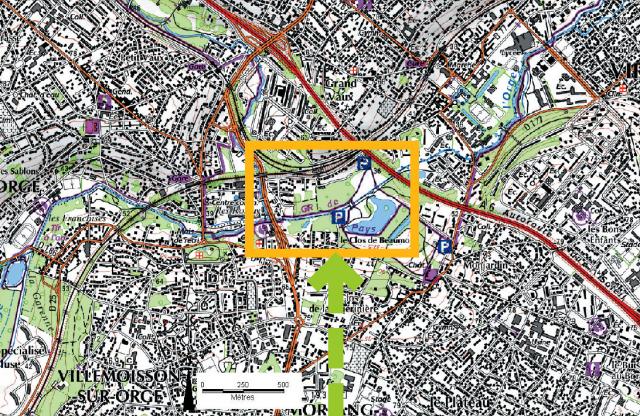

Suppression des protections de berges sur l’Orge aval

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 1998 avril 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orge |

| Distance à la source | 45.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.80 ‰ |

| Débit moyen | 3.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRR98 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

ILE-DE-FRANCE |

| Département(s) |

ESSONNE (91) |

| Communes(s) |

MORSANG-SUR-ORGE (91434) SAVIGNY-SUR-ORGE (91589) |

| Région | ILE-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

620 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 620 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 620 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil régional, conseil général, agence de l’eau (75 %) - SIVOA (25 %) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval

|

| Contacts | Michel Valois |

|

Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval

sivoa@sivoa.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

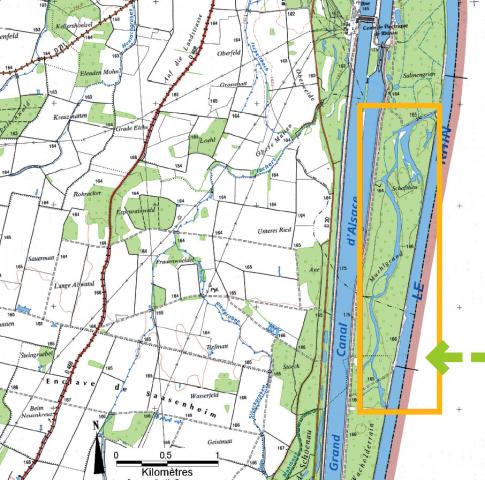

Reconnexion d’un bras secondaire du Rhin : le Schafteu

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2003 novembre 2004 |

| Linéaire concerné par les travaux | 7500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Schafteu |

| Distance à la source | 85.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Régionale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR2 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201797

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

RHINAU (67397) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 69 570 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

671 540 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 741 110 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (45 %) - ministère en charge de l’environnement (25 %) - conseil régional (12 %) - conseil général du Bas-Rhin (10 %) - conseil général du Haut-Rhin (2 %) - commune de Rhinau (6 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire des sites alsaciens - Office National des Forêts - Voies Navigables de France |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Rhinau

|

| Contacts | M. Kalt |

|

Mairie de Rhinau

1 Rue de l’Hôtel de Ville - 67860 Rhinau

info@rhinau.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS