Ravin du Lac d'Aubuge: milieux humides et agriculture pour une meilleure gestion des eaux

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Plateau |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | OCCITANIE |

| Département | LOZERE |

| Localisation | ARZENC-DE-RANDON |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Cette action s’inscrit dans un projet global dont l’objectif principal est la préservation de la fonctionnalité hydrologique de zones humides en tête de bassin, mais également la conservation de la biodiversité. Plus spécifiquement, les actions entreprises sur ce ravin d’une part améliorent les pratiques pastorales en les pérennisant et d’autre part restaurent des zones dégradées.

La réalisation de ces objectifs passe par la rédaction de notices de gestion et la signature de conventions de gestion avec les propriétaires des parcelles concernées. Contre rémunération annuelle à l’hectare, celles-ci engagent les propriétaires à :

• maintenir une activité pastorale avec des chargements extensifs ;

• proscrire toute pratique affectant les zones humides et leurs fonctionnalités ;

• proscrire tout apport d’intrants ;

• éliminer manuellement les semis et ligneux inférieurs à 1 mètre présents en zone humide ;

• tenir un cahier des pratiques pastorales.

Trois conventions de gestion ont été signées portant sur un total de 74,81 hectares. Un état initial de la végétation a été relevé sur quatre placettes de 25 m2 sur des secteurs de travaux. Il permettra une comparaison de la végétation avant et après travaux de restauration.

Parallèlement, différents travaux de restauration et aménagements ont été réalisés.

Un suivi écologique est assuré par le Conservatoire départemental des sites lozériens, permettant d’analyser l’évolution de la zone humide au regard de l’évolution des pratiques.

Vallée de la Meurthe de bertrichamps à Saint Clément

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2001 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 31.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Zone humide d'importance nationale du SDAGE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100238

|

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | MEURTHE-ET-MOSELLE |

| Localisation | SAINT-CLEMENT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La Meurthe en Meurthe et Moselle est un cours d’eau très dynamique qui modifie constamment le tracé de son lit mineur. Ce fonctionnement dynamique est à l’origine de milieux humides diversifiés, depuis le cours d’eau lui-même et ses zones humides annexes, jusqu’aux prairies humides et aux boisements alluviaux, accueillant une flore et une faune très riches. Il induit aussi la présence d’une nappe alluviale associée, dont l’eau est encore de bonne qualité en raison de la présence d’écosystèmes naturels jouant un rôle très important d’épuration et de filtration des polluants.

Il est essentiel de préserver le fonctionnement et les richesses de la Meurthe, menacée de dégradation par intensification des pratiques agricoles et par l’extraction de matériaux pour:

- le rôle important qu’elle joue dans le cycle de l’eau (expansion des crues, filtration par le couvert végétal ,…),

- son intérêt écologique et biologique exceptionnel reconnu d’intérêt national à régional au titre de l’inventaire des Espaces Naturels Sensibles du département et comme zone humide prioritaire au titre du SDAGE

Pour préciser les interventions à effectuer dans la vallée de la Meurthe, une étude préalable a été réalisée entre octobre 2001 et mai 2003.

La principale difficulté de ce dossier étant notamment liée au parcellaire très morcelé et essentiellement privé, le Conseil Général a engagé une démarche de concertation avec les acteurs locaux et d’animation foncière, en partenariat avec la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) Lorraine.

Ainsi, le Conseil Général de Meurthe et Moselle a pu procéder à l’acquisition foncière de 31 ha, et continue de négocier l’achat de diverses parcelles, ce qui devrait porter rapidement à environ 72 ha la surface totale acquise.

Parallèlement à cette démarche de maîtrise foncière, le Conseil Général a fait réaliser de nombreuses études afin d’améliorer les connaissances sur ce site, concernant notamment la biodiversité.

Publication du recueil : 2006

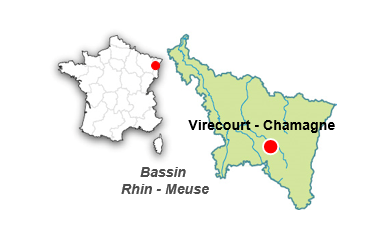

Vallée alluviale de la Moselle sauvage de Virecourt à Chamagne

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Ressource en eau (quantité) Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1991 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 360.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Plans de gestion biologique et agricole de l'espace |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100227

|

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | MEURTHE-ET-MOSELLE |

| Localisation | VIRECOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La vallée alluviale de la Moselle sauvage est un site exceptionnel au niveau patrimonial et fonctionnel avec une importante capacité d’autoépuration et de recharge des nappes alluviales lors des crues qui en font une infrastructure naturelle au poids économique fondamental pour tout le secteur. Cependant, le secteur de Virecourt-Chamagne était menacé par des projets d’aménagements locaux (implantation de gravières notamment) qui nécessitaient la suppression de la mobilité de la rivière, avec des conséquences désastreuses sur les écosystèmes et sur le niveau et la qualité de la nappe alluviale.

Le projet de restauration visait à assurer la préservation de la diversité biologique et écologique de la Moselle sauvage entre Virecourt et Chamagne et de protéger la qualité de la ressource en eau en :

- assurant la pérennité de ces milieux alluviaux remarquables dans le temps en les protégeant de probables dégradations,

- permettant la gestion à long terme de cette zone pour maintenir durablement sa biodiversité et son fonctionnement naturel, par le biais d’un plan de gestion notamment.

L’objectif, à terme, est de pérenniser dans leur optimum le fonctionnement et la diversité des écosystèmes, en liaison avec les fonctions hydrauliques et paysagères.

Un vaste programme de maitrise foncière a été mis en place, via des achats de terrains privés et la mise en place de baux emphytéotiques sur les terrains communaux pour une durée de 60 à 99 ans. Ces acquisitions ont été complétées par la suite par la maîtrise foncière de 40 ha sur la commune de Chamagne.

Le Conservatoire des Sites Lorrains maîtrise aujourd’hui 360 ha dans le secteur de la Moselle sauvage entre Virecourt et Chamagne. Des plans de gestion ont été mis en place, prévoyant la gestion biologique et agricole extensive de l’espace ainsi qu’un suivi scientifique afin d’appréhender l’évolution des milieux pour adapter les modalités de gestion et d’intervention.

Cette démarche du CSL et de ses partenaires a permis la préservation à la fois de surfaces considérables de zones alluviales et de la dynamique de la Moselle sur ce secteur, exemple unique en Lorraine à cette échelle qui contribue à l’amélioration de la biodiversité et des milieux aquatiques dans ce secteur.

Publication du recueil : 2006

Fossé de dérivation du Dollerbaechlein (Lutterbach)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur rigole et fossé |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2002 décembre 2002 |

| Surface concernée par les travaux | 3.40 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 9 - Canaux et fossés de drainage, rigoles |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les noues de la Meuse (entre Verdun et Stenay)

Créée le 13/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 janvier 2005 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Site classé |

| Autres | Cours d’eau domanial, classé en deuxième catégorie piscicole |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4112008

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Globalement, la Meuse et ses affluents sont des cours d’eau particulièrement riches en terme de population piscicole. La présence d’habitats variés d’une qualité remarquable permet à de nombreuses espèces de trouver des lieux de reproduction et d’alimentation, ainsi que des abris. On note en effet la présence d’un grand nombre d’annexes hydrauliques, qui jouent à des degrés variables et selon leurs caractéristiques propres les rôles de refuges et de frayères.

Cependant, on assiste à un comblement progressif mais naturel ou à un encombrement des débouchés aval des annexes en lien avec le cours principal de la Meuse. Ce phénomène engendre des difficultés de communication.

Il est nécessaire de conserver et d'entretenir et de restaurer les noues, sites propices au maintien de peuplements diversifiées, par la remise en communication d'annexes hydrauliques. Plusieurs associations de pêche locales de la vallée de la Meuse, appuyées techniquement par la Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières de la Meuse, ont souhaité compléter ces travaux, et se sont ainsi engagées dans diverses opérations de restauration et de remise en communication de noues entre Verdun et Stenay.

Au total, 6 noues ont fait l'objet de travaux de restauration entre Bras sur Meuse et Cesse:

- Bras sur Meuse: Désencombrement de la poche d'eau de 140 m² par retrait des grumes et branches présentes, et création d'un chenal de communication entre la noue et le fleuve avec des berges très douces. Un léger désenvasement de la poche d’eau a été réalisé, ainsi qu’un décaissement de la partie supérieure de la frayère, sur une longueur d’une vingtaine de mètres. La végétation a fait l’objet d’une gestion sélective : abattage, recépage, traitement de souche. Quelques plantations d’arbres ont été réalisées (frênes, saules) à proximité du chenal.

- Sivry sur Meuse: Création de chenaux pour rétablir la connexion de deux noues avec la Meuse, et réalisation d'un désenvasement partiel. Les débouchés sur la rivière ont été consolidés par des lignes de pieux de saules afin de limiter le risque d’érosion, et équipés de passerelles en bois pour permettre leur franchissement. La végétation a fait l’objet d’un traitement sélectif, afin d’augmenter la pénétration de la lumière et de régénérer la végétation. Sur la seconde noue, certains embâcles ont été enlevés et des clôtures ont été installées.

- Sassey sur Meuse: Retalutage de la berge qui s'était effondrée, et réalisation d'un désenvasement très ponctuel. Pose de clotures sur cette berge pour que le bétail n'y ait plus accès. Des opérations d’élagage et de recépage ont aussi été effectuées,

accompagnées d’un programme de plantations d’espèces adaptées (frêne,

érable, …) sur les linéaires dénudés. La seconde noue ne nécessitait pas de remise en communication à l’aval, par contre, un chenal reliant les poches d’eau a été recreusé. Les vieux saules ont été taillés en têtard, quelques plantations ont été réalisées et des clôtures ont été installées pour que le bétail n’accède pas aux berges. - Cesse: acquisition foncière des terrains par l’association de pêche locale, et restauration de la connexion avec la Meuse. Un chenal de 250 mètres de long a été creusé, avec des berges en pentes douces. La végétation en place n’a quasiment pas été touchée, seuls deux saules blancs vieillissants ont été éliminés pour libérer l’espace nécessaire au creusement du chenal.

L’ensemble de ces travaux a permis:

- d’améliorer la qualité biologique, et notamment piscicole, de la Meuse,

- d’améliorer ou de préserver la diversité des milieux,

- d’éviter un vieillissement et un dépérissement généralisé de la végétation,

- d’accroître la diversité des essences végétales,

- de favoriser le développement d’une végétation pionnière, qui n’a plus beaucoup l’occasion de s’exprimer.

Les poissons ont pu bénéficier dès 2005 des premières remises en communication de noues. Ces annexes sont maintenant régulièrement fréquentées par les espèces piscicoles, et des fraies, de brochet notamment, ont pu être observées. D’une façon générale, il serait intéressant de mettre en place un suivi de la faune (poisson, amphibiens, …) sur les sites restaurés, de façon à pouvoir caractériser plus précisément l’impact des travaux sur ces populations.

Des opérations d’entretien devront aussi être réalisées, notamment pour maintenir la communication rétablie entre les annexes et la Meuse.

La renaturation de l'Eiswasser entre Kunheim et Artzenheim

Créée le 12/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2000 mars 2002 |

| Surface concernée par les travaux | 2790.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Suite aux études préliminaires, un tracé de chenaux à renaturer et à reconnecter a été choisi. Des ouvrages hydrauliques ont été construits ou réhabilités, sur le Giessen et l’Eiswasser en particulier. Puis l’Eiswasser et ses annexes ont pu être renaturés.

L’Eiswasser a été restauré sur les communes de Kunheim, Baltzenheim et Artzenheim, avec 3,2 km de bras morts reconnectés et 8,6 km de chenaux créés ou remis en eau, soit un linéaire de près de 12 km de nouveaux cours d’eau, présentant une grande diversité, à la fois en terme de milieux, d’environnement mais aussi d’écoulements. Par ailleurs, 120 mares pour la reproduction des batraciens et des libellules ont été créées, avec des superficies en eau variant de quelques m² à 0,4 ha. Des passages ont été aménagés pour les mammifères semi-aquatiques afin de sécuriser le franchissement des ouvrages (routes, voies ferrées,…). D’autre part, sept ouvrages hydrauliques ont été créés ou restaurés.

Un plan de gestion a été mis en place suite aux travaux. La gestion des ouvrages se fait en concertation avec tous les acteurs concernés et l'accueil et l'information du public doivent être assurés.

La restauration et la renaturation de ce linéaire important d’anciens bras du Rhin a été largement bénéfique,puisqu’elle a permis de diversifier de façon très importante les habitats, et donc les espèces présentes et qu’elle a permis de reconnecter le fleuve avec une petite partie de son lit majeur.

Publication du recueil : 2006Remise à ciel ouvert de la Sonnette et effacement d’un étang à Saint-Laurent-de-Céris

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2012 mars 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 280 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Sonette |

| Distance à la source | 4.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 0.88 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFRR6-1 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

SAINT-LAURENT-DE-CERIS (16329) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 11 450 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

110 470 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 121 920 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG) (61,2 %), Région Poitou-Charentes (18,9 %), SIEAH Son-Sonnette (11,7 %), - commune de Saint-Laurent-de-Céris (10,3 %), Département de la Charente (7,7 %). |

| Partenaires techniques du projet | - AEAG, Région Poitou-Charentes, Onema, DDT 16, Cellule migrateurs, Département de la Charente - cellule rivière - Fédération départementale de pêche de Charente, Association de pêche (AAPPMA). |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement hydraulique du bassin du Son-Sonnette

|

| Contacts | Camille Lafourcade |

|

SIEAH du bassin Son-Sonnette

sieah.sonsonnette@orange.fr |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement hydraulique du bassin du Son-Sonnette

|

| Contacts |

Camille Lafourcade SIEAH du bassin Son-Sonnette sieah.sonsonnette@orange.fr Camille Lafourcade SIEAH du bassin Son-Sonnette sieah.sonsonnette@orange.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Retour dans son talweg d’origine de la Souffel à Reichstett et création de mares

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2010 mars 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Souffel |

| Distance à la source | 21.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 0.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR151 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

REICHSTETT (67389) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 8 330 € HT |

| Coût des acquisitions | 51 670 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

79 170 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 139 170 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« …Pour la commune cette action est très positive !<br />Depuis les travaux, la Souffel a retrouvé son aspect naturel. Une faune et une flore plus nombreuses et diversifiées, caractéristiques de la plaine d’Alsace en milieu humide, occupent depuis la zone concernée et témoignent de la réussite du projet. Le cours d’eau s’inscrit à nouveau dans le paysage, offrant aux promeneurs l’occasion d’observer un milieu naturel préservé.<br />Par ailleurs, aucune inondation notoire n’a été relevée sur les infrastructures à proximité ».<br />Pierre Perrin, maire de Souffelweyersheim.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) (40 %), Région (40 %), CUS / Eurométropole de Strasbourg (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Associations naturalistes locales, Direction départementale des territoires 67, AERM, Onema - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques du Bas-Rhin. |

| Maître d'ouvrage |

Eurométropole de Strasbourg (Communauté urbaine de Strasbourg - CUS au moment du projet

|

| Contacts | Remy Gentner |

|

Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l'étoile - 67076 Strasbourg Cedex

remy.gentner@strasbourg.eu |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Retour de la Digeanne dans son lit d’origine et restauration de la continuité piscicole à Essarois

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 août 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Digeanne |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

5.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 1.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR5 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2600959

FR2600963

|

| Code ROE |

34970

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

ESSAROIS (21250) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 4 330 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

318 580 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 322 910 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« Les travaux menés sur la Digeanne sont nés d’une concertation entre trois personnes : Damien Dondaine (SICEC), Olivier Milley (Onema) et moi-même. Pour que ce projet réussisse, chacun a dû faire des concessionspour, à la fois restaurer écologiquement la Digeanne, et améliorer la gestion des terres. Malgré de nombreuses contraintes, le résultat final est très satisfaisant et remplit les objectifs fixés. La Digeanne a retrouvé son lit naturel, l’entretien du cours d’eau est beaucoup moins contraignant que l’ancien bief et la gestion des prairies est facilitée. »<br />Pascal Martens, propriétaire des ouvrages et exploitant.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) : 91,5 %, maître d’ouvrage : 2,8 %, - Réseau ferré de France (compensation dans le cadre de la ligne LGV Est) : 5,7 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, SICEC, DDT de la Côte-d’Or, AESN, Groupement d’intérêt du parc (GIP), - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques - réseau Cigogne noire de l’ONF. |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts | Paul Martens |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts |

Paul Martens |

Référence(s) bibliographique(s)

Restauration de la sinuosité du Neubaechel et d’une zone d’expansion des crues à Eckwersheim

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Réduction des risques d’inondation Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2013 août 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Neubaechel |

| Distance à la source | 8.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 (partie aval) |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR197 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

ECKWERSHEIM (67119) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 27 570 € HT |

| Coût des acquisitions | 8 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

354 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 389 570 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p>« […] La commune d’Eckwersheim a participé de près<br />à cette action ambitieuse pour faciliter les négociations<br />et servir de relai local. Les travaux ont été bien<br />acceptés par la population qui comprenait l’utilité<br />écologique et fonctionnelle qu’ils apportaient. Autrefois<br />le cours d’eau n’était qu’une ligne droite sans<br />aucun attrait. Après les travaux, le cours d’eau revit et<br />a retrouvé sa place dans le paysage. »</p><p>Doris Hahn, ancien maire d’Eckwersheim</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM) : 60 % , Communauté urbaine de Strasbourg / Eurométropole de Strasbourg : 40 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Association foncière, Chambre d’agriculture, Onema, AERM, Fédération départementale de pêche 67, - SAMU de l’environnement |

| Maître d'ouvrage |

Eurométropole de Strasbourg

|

| Contacts | |

|

Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l'étoile - 67076 Strasbourg Cedex

remy.gentner@strasbourg.eu |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS