Suppression d’un étang sur l’Erve et conservation du patrimoine historique de Sainte-Suzanne-et-Chammes

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2010 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Erve |

| Distance à la source | 22.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

40.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.50 m

|

| Pente moyenne | 0.51 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0486 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

5988

5990

|

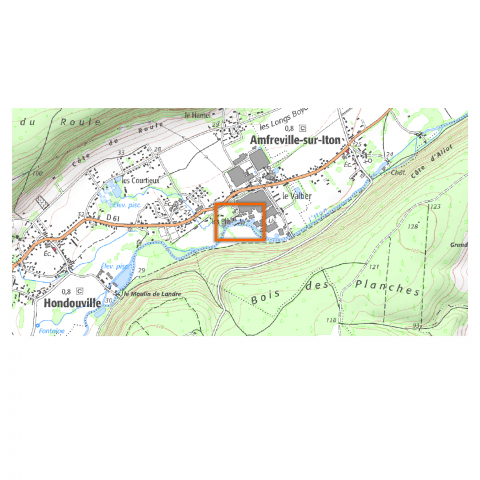

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAYENNE (53) |

| Communes(s) |

SAINTE-SUZANNE (53255) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Rétablir la continuité écologique.

Restaurer les habitats aquatiques.

Améliorer la qualité de l’eau.

Conserver et réhabiliter le patrimoine historique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Erve est un affluent de la rive droite de la Sarthe de 72 km de long. Son bassin versant couvre une superficie de 380 km2. L’Erve est classée en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement et en 1re catégorie piscicole de sa source à Saint-Jean-sur-Erve, puis en 2e ca­tégorie jusqu’à son embouchure. L’occupation du sol est dominée par du pâturage et des cultures. La présence de nombreux seuils est le principal facteur de perturbation puisqu’il provoque un cloisonnement important pour les populations piscicoles, transforme les habitats aquatiques et impacte le transport sédimentaire.</p><p style="text-align: justify;">La commune de Sainte-Suzanne est connue pour son pa­trimoine historique. Elle a obtenu à ce titre de nombreux labels comme celui de « Plus beaux villages de France » ou de « Petite cité de caractère ». Les moulins, ancienne richesse industrielle de cette commune, font partie à part entière de ce patrimoine historique. La com­mune compte seize moulins dont :</p><ul><li style="text-align: justify;">le moulin du Pont-Neuf construit vers le XVe siècle pour la fabrication de papier, de foulon et de farine</li><li style="text-align: justify;">et le Grand-Moulin, édifié vers le XIe siècle pour moudre le grain, sans aucun usage et en état de ruine. Deux clapets sont aussi présents sur le cours d’eau :</li><li style="text-align: justify;">l’un construit dans les années 1970 pour la création du plan d’eau de la commune de Sainte Suzanne (un hectare) et l’alimentation du moulin du Pont-Neuf ;</li><li style="text-align: justify;">et l’autre pour maintenir un niveau d’eau constant au droit de la station de pompage.</li></ul><p style="text-align: justify;">De hauteur de chute respective de 2,30 m et de 0,80 m, ces clapets sont infranchissables par la faune aquatique, notamment par la truite fario. Les deux biefs formés en amont des clapets (1 000 m pour le clapet du Grand-Moulin et 325 m pour celui du mou­lin du Pont-Neuf) ont un impact négatif sur la qualité physico-chimique de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Les dernières années, l’activité pêche dans le plan d’eau communal avait cessé à cause de son envase­ment trop important.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le plan d’eau de Sainte-Suzanne était encombré par une épaisseur de vase pouvant atteindre deux mètres, l’eau stagnante rendant le site moins attrac­tif pour les pêcheurs et les promeneurs.</p><p style="text-align: justify;">En 2009, dans le cadre du Contrat de restauration et d’entretien de l’Erve, une des actions proposée est l’effacement des deux clapets et du plan d’eau associé. Cette proposition n’est cependant pas allée jusqu’au portage du projet.</p><p style="text-align: justify;">En 2010, les communes de Sainte-Suzanne et de Chammes (regroupées en 2016) ainsi que la commu­nauté de communes des Coëvrons souhaitent restau­rer le Grand-Moulin en recréant une prise d’eau afin de conserver son patrimoine historique et d’utiliser le site comme vitrine et outil pédagogique.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet est validé par la DDT sous deux conditions :</p><ul><li style="text-align: justify;">l’aménagement d’une prise d’eau à partir d’ou­vrages répartiteurs franchissables par la faune pisci­cole et respectant les obligations de débit réservé ;</li><li style="text-align: justify;">la suppression des deux clapets et du plan d’eau comme mesures compensatoires, d’autant plus que le niveau d’eau trop haut du plan d’eau aurait entra­vé le fonctionnement du Grand-Moulin (barbotage de la roue).</li></ul><p style="text-align: justify;">Ainsi ces deux projets sont associés et le Syndicat de bassin de l’Erve se porte maître d’ouvrage pour assu­rer une meilleure cohérence des actions.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux débutent en 2010 par la vidange du plan d’eau, de manière progressive pour limiter le départ de sédiments fins. Le clapet du plan d’eau et le dé­versoir bétonné sont ensuite démantelés. Ces deux phases permettent aux vases présentes dans l’ancien plan d’eau de se stabiliser et au cours d’eau de façon­ner son lit de façon naturelle.</p><p style="text-align: justify;">En 2012, le second clapet situé en amont et un bar­rage en madriers obsolète installé au droit de la sta­tion de pompage sont dérasés.</p><p style="text-align: justify;">Les deux clapets supprimés sont remplacés par deux ouvrages répartiteurs, de type rampe en enroche­ments à macrorugosité régulièrement répartie. Ces ouvrages permettent de conserver le débit réservé dans le lit naturel. Parallèlement, les prises d’eau laté­rales sont construites pour alimenter le canal d’ame­née de chaque moulin via des conduites enterrées.</p><p style="text-align: justify;">Dans l’ancien plan d’eau, le travail naturel du cours d’eau est privilégié afin qu’il recrée lui-même son lit mineur dans les sédiments. En 2013, une partie des vases est tout de même régalée en pente douce en sor­tie du canal de fuite du Grand-Moulin pour améliorer la stabilité de la zone ; les berges sont ensemencées.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La démarche réglementaire

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

1.2.1.0 (A) Prélèvements eaux superficielles

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p style="text-align: justify;">Les ajustements naturels sont suivis par le Syndicat qui peut convenir de l’aménagement de certaines zones si nécessaire.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est réalisé en 2010 en dehors de la zone d’influence de l’ancien étang, portant sur la macro¬faune benthique (IBG-DCE). Aucun suivi hydromor¬phologique n’est mis en place sur cette action. Depuis la suppression des clapets en 2011 un suivi annuel du peuplement piscicole (IPR), de la macro¬faune benthique (IBG-DCE) et des diatomées (IBD) est effectué. Ce suivi est réalisé dans l’ancienne zone d’influence de l’étang.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">D’un point de vue visuel, l’action est une réussite, le cours d’eau a rapidement recréé son lit mineur dans la zone anciennement occupée par le plan d’eau. La végétation a colonisé les rives créant des alternances entre ombre et lumière sur la rivière. Les écoulements sont diversifiés et le substrat autrefois uniforme est au­jourd’hui varié avec la présence de sables, de blocs et de cailloux. La diversification des habitats de l’ancienne zone de remous (1,3 km) a permis l’amélioration glo­bale des compartiments poissons et invertébrés.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats des indices macro-invertébrés et diato­mées sont bons, avec une nette amélioration de l’IBG­DCE entre 2012 et 2014. La qualité est très bonne pour cet indice en 2014 avec une richesse taxonomique plus importante et des taxons plus sensibles aux pollutions. Pour le paramètre IBD, l’état est stable depuis 2011 avec un cortège de diatomées varié et équilibré et une bonne qualité physico-chimique de l’eau, no­tamment pour les nutriments (azotes, phosphores, matières en suspension, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Le suivi piscicole montre une diminution du nombre d’espèces d’eau calme (gardon, brème) ou peu sen­sibles à la qualité du milieu (loche franche) et une augmentation des espèces d’eau courante (chabot, vairon). Aucune truitelle n’a été recensée sur le sec­teur, signe que l’espèce n’y trouve peut-être pas les conditions nécessaires pour se reproduire. En 2014, l’anguille et la lamproie de Planer sont toujours ab­sentes de ce site. Cet absence peut être expliquée par la présence, en aval, d’ouvrages transversaux pertur­bant la circulation des espèces.</p><p style="text-align: justify;">Cet aménagement a permis d’ouvrir 2,6 km de cours d’eau en amont du bassin versant de l’Erve. La conti­nuité écologique reste malgré tout une probléma­tique importante sur cette rivière, car il reste 22 seuils encore infranchissables en aval, le plus proche étant situé à environ 400 m.</p><p style="text-align: justify;">Cette action a permis de concilier restauration écolo­gique et conservation du patrimoine historique (site « vitrine »). La population locale a renoué avec l’Erve. Un parcours de balades et des activités de pêche à la mouche (zones de courants) ont vu le jour. Le Grand-Moulin a été restauré et sert aujourd’hui à ac­cueillir le public pour montrer les différents usages de la force motrice du cours d’eau (mouture du grain, fabrication de papier et hydroélectricité).</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Des articles de presse sont parus dans les hebdomadaires locaux et régionaux pour présenter cette action et communiquer auprès des riverains. Cette opération a été mise à l’honneur par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne qui lui a décerné le <em>Trophée de l’eau 2011. </em></p>

Trophées de l'eau de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2011

Coûts

| Coût des études préalables | 57 590 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

169 380 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 226 970 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« … La rivière a ainsi retrouvé son charme, son bruissement de torrent, son milieu naturel pour la faune et la flore aquatique, et son aspect d'origine. L'espace occupé par l'ancien plan d'eau est redevenu un espace public de promenade mais aussi de spectacles pour des tournois et joutes du Moyen Âge ; les enrochements pour passes à poissons dans ce site magnifique ont été filmés pour l'émission "Des Racines et des Ailes"... En bref, le traitement réussi de la rivière, a fait partie intégrante du projet global de réhabilitation historique et touristique du village, surnommé "<em>la Perle du Maine</em>" ».</p><p style="text-align: justify;">Jean-Pierre Morteveille, maire de Sainte-Suzanne-et-Chammes.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) : 50% - Conseil départemental : 20% - Conseil régional : 10% - Syndicat du bassin de l’Erve : 20% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - AELB - DDT de la Mayenne - FDAAPPMA 53 - AAPPMA Truite suzannaise - Association des amis de Sainte-Suzanne - Commune de Sainte-Suzanne - Conseil départemental de Mayenne - Service départemental de l’architecture et du patrimoine - Communauté de commune des Coëvrons - Mayenne nature et environnement |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du Bassin de l'Erve

|

| Contacts | Xavier Seigneuret |

|

1 rue Jean de Bueil

53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes

xavier_seigneuret@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">• Étude relative à la suppression de l’étang de Sainte-Suzanne et aux ouvrages du Grand-moulin. Sogreah, juillet 2011.<br />• Suivi des indicateurs biologiques dans le cadre du contrat territorial des milieux aquatiques du bassin versant de l’Erve 2014. Hydroconcept, 2014.<br />• Le suivi biologique de l’opération est disponible sur le site internet http://www.erve.portail-bassins-versants.fr/Rapports-Suivi-des-indicateurs-30.html</p>

Dérivation et recréation du lit mineur du ruisseau de Bel Orient au droit de quatre plans d’eau à Gueltas

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2009 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Bel Orient |

| Distance à la source | 1.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.50 m

1.50 m

|

| Pente moyenne | 2.76 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0101 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BRETAGNE |

| Département(s) |

MORBIHAN (56) |

| Communes(s) |

GUELTAS (56072) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Mettre les plans d’eau en conformité règlementaire.

Conserver les espèces et les habitats liés aux plans d’eau.

Rétablir la libre circulation et les habitats piscicoles.

Restaurer les zones humides et soutenir les étiages du cours d’eau.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le ruisseau de Bel Orient est le premier affluent de la Belle-Chère, laquelle rejoint l’Ével, affluent rive gauche du Blavet. Son bassin versant de 3,5 km2 est occupé par un centre de stockage de déchets non dangereux SITA Ouest (100 ha), des boisements, des cultures intensives et de l’élevage. Le bassin de la Belle-Chère est fortement dégra­dé du fait de pratiques agricoles intensives et des aména­gements fonciers agricoles : rectification des cours d’eau, création de retenues collinaires d’irrigation, pollution par les matières azotées et phosphorées et les pesticides. Les étiages, plus importants depuis le remembrement, consti­tuent un facteur limitant supplémentaire. Au cours des années 1970, les quatre étangs du site de Branguily ont été creusés sur le tracé du cours d’eau de Bel Orient, sur la commune de Gueltas, sans autorisation, afin de constituer une réserve de pêche et de chasse. Ces plans d’eau, d’une surface totale de 21 ha, sont établis sur 1 600 m de cours d’eau et captent l’intégralité des eaux du ruisseau de Bel Orient et de son affluent, le ruisseau de Restaudern. Par ailleurs, ils ne sont pas équipés de moines et ont pour effet de bloquer la libre circulation piscicole.</p><p style="text-align: justify;">Les impacts sur le cours d’eau sont avérés en aval des plans d’eau : modification du profil du cours d’eau, érosion rémanente, baisse de la ligne d’eau, colmatage des substrats, ainsi que des étiages et des crues ampli­fiés. Sur le plan biologique, ces impacts entraînent une modification complète des habitats et donc des peu­plements végétaux et animaux, notamment l’absence de salmonidés. De plus, la création des étangs sur des zones de sources a conduit à l’ennoiement de 20 ha de zones humides initialement présentes.</p><p style="text-align: justify;">Néanmoins, les quatre plans d’eau et les 44 ha de zones humides associées constituent des réservoirs de biodiversité non négligeables : on y trouve de nombreux oiseaux, insectes, batraciens, mammifères et chiroptères – cités à la directive Habitats et/ou pro­tégés – et des espèces végétales de milieux humides, dont la littorelle à une fleur, le fluteau nageant et la pilulaire à globule.</p><p style="text-align: justify;">Ce site est ouvert en partie au public. La chasse et la pêche y sont réglementées.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La mairie acquiert le site de Branguily en 1996 avec la volonté de l’ouvrir au public. L’association Bretagne Vivante l’accompagne pour mettre en place un plan de gestion. Des inventaires naturalistes sont réalisés en 1999 et permettent de définir les objectifs du plan de gestion, mis en place pour la période 2001-2007.</p><p style="text-align: justify;">À la suite de la demande d’autorisation de vidange auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan, les services de l’État demandent la suppression des plans d’eau (car non autorisés) et la remise en état du site.</p><p style="text-align: justify;">La mairie et l’association Bretagne Vivante opposent alors l’intérêt écologique du site, notamment la pré­sence d’espèces protégées et d’habitats prioritaires, inféodés à la présence des plans d’eau. Un compro­mis est trouvé : les plans d’eau seront conservés avec des mesures correctives et compensatoires pour leur mise en conformité, avec notamment la création d’un cours d’eau de dérivation, la suppression des fossés drainants situés dans la zone humide et la mise en place de passages busés afin de permettre le franchissement par la faune piscicole.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux sont réalisés selon les étapes suivantes :</p><ul><li style="text-align: justify;">installation d’un ouvrage de répartition et de moines pour réserver le débit d’étiage vers le cours d’eau ;</li><li style="text-align: justify;">création d’un lit de contournement des plans d’eau de 1 800 m côté ouest/nord-ouest (linéaire à créer d’environ 900 m auxquels s’ajoutent 900 m d’anciens fossés de drainage ou reliques de la construction des plans d’eau). Le tracé est établi à partir du profil en long, en créant des méandres utilisant les irrégula­rités de terrain et respectant les plus gros arbres. Le lit est surcreusé afin d’assurer un écoulement suffi­sant tout en sécurisant la berge rive gauche, avec des largeurs variant de 0,5 à 1,1 m. Il est ensuite étan­chéifié en rive gauche, à l’aide des terres argileuses décaissées. Les fossés drainants sont comblés à l’aide de matériaux argileux. Enfin, le lit du cours d’eau est raccordé aux buses et aux ouvrages de répartition. Les berges sont également protégées contre l’éro­sion en amont et en aval de chaque ouvrage. Une recharge en granulats ponctuelle est effectuée pour établir des zones de reproduction de la truite ;</li></ul><ul><li style="text-align: justify;">vidange des trois étangs aval réalisée sur trois an­nées de 2009 à 2011 ;</li><li style="text-align: justify;">réhabilitation du linéaire existant (fossé), au droit de deux étangs, aval et amont, par aménagement de risbermes minérales pour accentuer la sinuosité et par recharges granulométriques sur plusieurs tron­çons pour stabiliser le lit et renforcer la rugosité sur certains ;</li><li style="text-align: justify;">enfin, trois seuils devenus infranchissables, suite à une forte érosion régressive, sont supprimés et réaménagés.</li></ul>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

1.2.1.0 (A) Prélèvements eaux superficielles

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p style="text-align: justify;">Le niveau des plans d’eau est abaissé durant deux mois en été. Ils sont complètement vidangés à tour de rôle tous les trois à cinq ans.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Lors de l’état initial, effectué en 2007 et 2008, cinq stations de mesures sont définies pour échantillonner les invertébrés benthiques et mesurer la physico-chimie et l’hydrologie. Un suivi post travaux est réalisé en 2010, 2012 et 2015 sur l’ensemble du linéaire du cours d’eau (dérivation et lit restauré) et sur les mêmes paramètres, afin de déterminer l’évolution de la qualité des eaux et des habitats au cours du temps.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Ce projet a été facilité par le fait que la mairie de Gueltas soit propriétaire des terrains autour des plans d’eau, mais également par la volonté des différents ac­teurs de trouver un compromis qui convienne à tous.</p><p style="text-align: justify;">Les travaux ont permis de rétablir la continuité écologique sur ce secteur. Lors de l’état initial, le peuplement d’invertébrés benthiques montre une qualité biologique moyenne du cours d’eau, en amont comme en aval des étangs. Les analyses physico-chimiques ponctuelles sont cor­rectes, excepté pour les nitrates à l’entrée des plans d’eau. La qualité de l’eau n’est pas dégradée par le passage dans les étangs ; cela est toutefois à nuancer, la période de mesure (fin mars) ne permettant pas de statuer sur l’impact des retenues à l’étiage (réchauf­fement des eaux, prolifération phytoplanctonique possible, désoxygénation en cas d’eutrophisation des plans d’eau).</p><p style="text-align: justify;">Le suivi mis en place depuis le printemps 2010 ne met en évidence aucune évolution notable après travaux, avec une faible variété taxonomique, une faible diversité des habitats et une qualité biolo­gique passable. Deux points de suivi font cependant exception : au droit de l’étang amont, ces résultats montrent une nette amélioration de la qualité de l’eau et des habitats entre 2012 et 2015 (de qualité passable à bonne). En aval de la succession d’étangs, apparait une nette dégradation de la qualité de l’eau depuis la fin des travaux (qualité médiocre durant les deux derniers suivis), dégradation qui ne semble pas être liée aux aménagements mais plutôt aux apports du fossé recevant les effluents du centre de stockage de déchets.</p><p style="text-align: justify;">Le site des étangs de Gueltas est à présent classé en espace naturel sensible (ENS) depuis 2014.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points forts de cette opération : </strong></p><ul><li style="text-align: justify;">la mise en place d’un ouvrage de répartition des eaux en amont des plans d’eau ;</li><li style="text-align: justify;">le soutien d’étiage du ruisseau par l’abaissement d’un plan d’eau.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Les points faibles de cette opération : </strong></p><ul><li style="text-align: justify;">la localisation du ruisseau de contournement (hors du fond de talweg) et la faiblesse de la pente, qui ont conduit à surcreuser le lit ;</li><li style="text-align: justify;">les assecs sévères que connait le ruisseau ;</li><li style="text-align: justify;">la dégradation des cours du bassin versant, et no­tamment de la Belle Chère.</li></ul>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Selon les demandes, des visites de terrain sont organisées pour présenter le projet de recréation de cours d’eau. Une visite du site restauré a été organisée pour le syndicat de la vallée du Blavet.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 13 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

64 850 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 15 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 62 850 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Communauté de commune de Pontivy - Pontivy Communauté - Département du Morbihan - Pays de Pontivy |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - DDTM du Morbihan - Association Bretagne-Vivante - Bureau d’étude Althis - Entreprise Henrio |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Gueltas

|

| Contacts | Yves Quentel, Maire de Gueltas |

|

mairie-gueltas@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Agence Française pour la Biodiversité

|

| Contacts |

Gérard Jeanneau gerard.jeanneau@afbiodiversite.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">• Commune de Gueltas. Étangs de la forêt de Branguily. Dossier de demande d’autorisation (GUELT-DLEa). Althis, 2007, 66 pages + annexes.<br />• Commune de Gueltas. Étangs de la forêt de Branguily. Restauration d’un ruisseau. Cahier des charges (2008-04-28-CC). Althis, 2008, 19 pages.<br />• Commune de Gueltas. Forêt de Branguily. Réalisation d’IBGN (indice biologique de qualité des eaux). Bassin versant des étangs de la forêt de Branguily (Gueltas, 56). Suivi 2015. Cinq stations. Althis, avril 2015, 31 pages</p>

Abaissement du déversoir du moulin du Houël sur le Leff

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 septembre 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Leff |

| Distance à la source | 55.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

14.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

13.00 m

|

| Pente moyenne | 2.35 ‰ |

| Débit moyen | 0.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0043 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5300010

|

| Code ROE |

12350

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BRETAGNE |

| Département(s) |

COTES-D'ARMOR (22) |

| Communes(s) |

PLOURIVO (22233) QUEMPER-GUEZENNEC (22256) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer la continuité piscicole.

Restaurer les habitats de croissance des juvéniles de saumon atlantique et les zones de reproduction pour l’alose et la lamproie marine.

Mettre en valeur le patrimoine historique.

Favoriser les activités de loisirs.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Leff, affluent du Trieux, est un petit fleuve cô­tier long de 60 km dont le bassin versant s’étend sur 365 km2. Ce cours d’eau de première catégorie pis­cicole est classé en liste 1 et 2 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Il est caractérisé par la présence d’espèces migratrices amphihalines telles que le saumon, l’alose, la lamproie marine ou encore l’anguille. D’autres espèces emblématiques comme la loutre ou l’écrevisse à pieds blancs sont présentes. Le site s’inscrit à ce titre dans la zone d’action priori­taire (ZAP) pour l’anguille et dans le site Natura 2000 Trégor-Goëlo.</p><p style="text-align: justify;">La présence de nombreux ouvrages transversaux et biefs altèrent l’hydromorphologie et la qualité des habitats du cours d’eau. L’étagement sur la partie aval de ce cours d’eau est estimé à plus de 80 %. Ce patrimoine bâti a été construit lors de l’expansion in­dustrielle de l’activité minotière. Le cours d’eau est, de ce fait, classé sur sa partie basse en « risque de non-atteinte du bon état en 2015 », selon les critères de la directive cadre sur l’eau (DCE).</p><p style="text-align: justify;">Dans ce cadre, la Fédération départementale des as­sociations agréées de pêche et de protection des mi­lieux aquatiques de Côtes-d’Armor (FDAAPPMA 22) a souhaité abaisser la hauteur du seuil du moulin du Houël d’une hauteur de 1,3 m à moins de 0,3 m. Construit entre 1789 et 1832, il était autrefois utilisé comme moulin à farine. Le moulin du Houël a été désaffecté en 1925 et racheté par la FDAAPPMA des Côtes-d’Armor en 1954.</p><p style="text-align: justify;">Premier ouvrage transversal depuis l’estuaire, ce seuil est partiellement franchissable par les poissons en période de forte marée. Néanmoins, la continuité écologique est rompue par un autre ouvrage hydraulique 700 m en amont.</p><p style="text-align: justify;">Laissé à l’abandon, l’ouvrage du moulin du Houël est dans un état dégradé. Il impacte la diversité des habitats et les écoulements sur la zone de remous. Il perturbe le transport sédimentaire.</p><p style="text-align: justify;">Une vanne mobile présente sur l’ouvrage était utilisée par les braconniers pour bloquer le passage des poissons et les rassembler afin de les capturer plus facilement.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Afin de respecter les objectifs du Grenelle de l’envi­ronnement, un groupe de travail, animé par la Di­rection départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor, établit une liste de cin­quante ouvrages à aménager dans le département des Côtes-d’Armor d’ici 2012, dont le seuil du moulin du Houël. Dans l’objectif de disposer d’un exemple de restauration de la continuité écologique sur son territoire, la FDAAPPMA 22 souhaite effectuer ces travaux. La réflexion est engagée en 2008 sur la base d’une étude de faisabilité. Elle s’est concrétisée en 2010 par la réalisation des travaux, à la fois pour restaurer le cours d’eau mais aussi pour valoriser le contexte paysager et les ruines de l’ancien moulin, patrimoine historique de la commune.</p><p style="text-align: justify;">Le projet donne lieu à une longue concertation pendant deux années pour être en accord avec les différentes législations en vigueur sur le terri­toire (contrat territorial milieu aquatique du Leff, document d’objectif du territoire Natura 2000 Trégor-Goëlo, Grenelle de l’environnement, plan de gestion anguille, etc.) et prendre en compte les at­tentes de chacun avec notamment la participation des kayakistes, des pêcheurs et des riverains, atta­chés à leur patrimoine bâti.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux consistent à abaisser la hauteur du seuil de plus d’un mètre sur la moitié de sa longueur. Les pierres issues de ce dérasement sont réparties sur les rives pour les protéger de l’érosion ou positionnées dans le lit, pour diversifier les écoulements et favo­riser des zones rapides pour les kayakistes. Le patri­moine bâti fait l’objet d’une mise en valeur par le dégagement des ruines et la taille de certains arbres.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (D) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p style="text-align: justify;">Elle comprend l’entretien du site pour l’aspect paysager et la valorisation du patrimoine historique (coupe de la végétation).</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est fait en 2009, en amont du seuil, pour suivre les caractéristiques hydromorphologiques (faciès d’écoulement, granulométrie, morphologie du lit et des berges). Ces relevés ne sont pas reconduits après travaux mais un suivi biologique est mis en place en 2011, sur l’ancienne zone de remous, par la FDAAPPMA 22. Ce suivi est fait par une pêche électrique pour les saumons et par un suivi visuel des zones de frayères pour les deux autres espèces. Ces suivis sont programmés, annuellement, sur une durée de cinq ans (2011-2015).</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La continuité écologique du Leff est aujourd’hui restaurée sur 700 m jusqu’au prochain ouvrage. Les écoulements sont plus rapides et les substrats fins déposés dans la zone de remous se sont naturelle­ment remobilisés pour laisser place à des substrats plus grossiers de type cailloux et graviers. La diversité des habitats, des faciès d’écoulement et des substrats nouvellement créés en amont de l’ancien seuil, est favorable aux espèces migratrices amphihalines qui trouvent sur ce nouveau linéaire ouvert, des lieux propices à leur reproduction (graviers bien oxygé­nés) et à la croissance des juvéniles (zones de radier). En 2011, une trentaine de frayères de lamproie ma­rine est observée en amont du seuil. Avant l’arase­ment, la hauteur d’eau, trop importante ne permet­tait pas la reproduction de cette espèce. Les juvéniles de saumon utilisent les nouveaux radiers créés dans l’ancienne zone de remous comme zone de grossis­sement. En revanche, aucune alose n’est observée en amont du seuil, cette espèce n’ayant peut-être pas encore colonisé ce nouveau milieu.</p><p style="text-align: justify;">Les points forts de cette opération sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">l’amélioration du fonctionnement écologique du site ;</li><li style="text-align: justify;">son nouvel attrait paysager et ludique.</li></ul><p style="text-align: justify;">Pour arriver à ce résultat, plus de trois ans ont été nécessaires entre le démarrage de la réflexion et la finalisation des travaux.</p><p style="text-align: justify;">Les points faibles de cette opération sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">aucun suivi normé n’a été mis en place ;</li><li style="text-align: justify;">la communication post travaux sur l’évolution de ce milieu est insuffisante.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’important travail de concertation mené au préa­lable a permis de concilier les attentes de chacun et de répondre aux craintes des usagers. L’étude de fai­sabilité techniquement fiable et la notice d’incidence rédigée de façon réaliste ont facilité l’acceptation de l’ensemble des acteurs et des riverains.</p><p style="text-align: justify;">Du point de vue des activités de loisirs, la fréquen­tation du site par les pêcheurs s’est accrue depuis les travaux de restauration. Ce lieu est un nouveau site de pêche intéressant avec des captures plus im­portantes de saumon que les années avant travaux. Les kayakistes sont satisfaits des aménagements faits pour leur pratique, le franchissement du seuil est fa­cilité et les zones de rapides sont intéressantes. La valorisation du patrimoine historique est également l’un des points forts de cette action. Le bâti, autre­fois laissé à l’abandon, a été mis en avant avec, sur le sentier existant, la pose d’un panneau explicatif de l’historique de ce patrimoine.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Un reportage filmé produit par la FDAAPP­MA 22 présente ce projet à des fins de par­tage d’expériences sur la problématique de la continuité écologique. Des DVD ont été distribués aux riverains, aux parte­naires techniques et aux autres acteurs intéressés par ce retour d’expériences.</p><p style="text-align: justify;">Les travaux effectués et leur intérêt sont présentés sur le panneau placé près du moulin afin de sensibiliser les passants.</p><p style="text-align: justify;">Le groupe de travail « Continuité écolo­gique » du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo a choisi de mettre en place, depuis 2012, un accompa­gnement des propriétaires de moulin afin de travail­ler sur la continuité écologique. Dans le but d’amener les propriétaires à engager des travaux, une étude de faisabilité est proposée pour leur montrer les dif­férents aménagements possibles. Dans ce cadre, la restauration de la continuité écologique du moulin du Houël est utilisée lors des visites de terrain pour sensibiliser ces propriétaires et montrer les résultats d’une opération réussie.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 3 680 € HT |

| Coût des acquisitions | 5 280 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 6 340 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 15 300 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire - Bretagne 30 % - Conseil régional de Bretagne 30 % - Conseil général des Côtes d’Armor 20 % - Fédération nationale pour la pêche en France 12 % - Fédération des Côtes-d’Armor pour la pêche et la protection du milieu aquatique 8 % |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat mixte environnement Goëlo-Argoat (porteur du Contrat territorial milieu aquatique du Leff) - Onema - DDTM - Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Paimpol - Communauté de communes Paimpol-Goëlo |

| Maître d'ouvrage |

Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique des Côtes d’Armor (FDAAPPMA 22)

|

| Contacts | Hubert Catroux |

|

7 rue Jean Rostand,

22440 Ploufragan

federationpeche22@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;"><br />• Abaissement de la crête du déversoir du moulin du Houël sur la rivière du Leff - Déclaration de travaux et notice d’incidences. FDAAPPMA 22. Septembre 2010, 70 p.<br />• Continuité écologique : l’abaissement du déversoir du moulin du Houël sur la rivière du Leff – Fiche retour d’expériences. FDAAPPMA 22. Décembre 2012, 6 p.<br />• Film disponible sur :<br />https://www.youtube.com/watch?v=bWGI-PxUQ1k<br />• Fiche synthétique disponible sur :<br />http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/fiche_experience_fdp22_0.pdf.</p>

Rétablissement de la continuité écologique sur la Luire

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2010 juin 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Luire |

| Distance à la source | 1.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

2.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 11.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.02 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0427 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

POITOU-CHARENTES |

| Département(s) |

VIENNE (86) |

| Communes(s) |

PLEUMARTIN (86193) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Améliorer la qualité de l’eau.

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Rétablir la continuité écologique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Luire est un petit cours d’eau de 24,8 km qui prend sa source à une altitude de 135 m sur la commune de Pleumartin dans la Vienne. Elle s’écoule dans un fond de vallée constitué principalement de prairies plus ou moins humides et de quelques boisements. Les cultures céréa­lières ont remplacé les prairies sur les plateaux dans un contexte rural caractérisé par un paysage bocager, un ha­bitat dispersé et de nombreuses retenues collinaires. La Luire rejoint la Creuse sur la commune de Lésigny. Dans sa partie amont, le ruisseau est répertorié comme salmo­nicole, avec la truite fario accompagnée d’espèces rhéo­philes telles que le vairon ou le goujon. Plus en aval, le peuplement est dominé par les cyprinidés mais une popu­lation de truites est toujours présente.</p><p style="text-align: justify;">Dans les années 1960, en aval de la commune de Pleumar­tin, neuf ouvrages transversaux en pierres maçonnées ont été construits dans le lit de la Luire, pour former les bassins de décantation d’une usine agro-ali­mentaire rejetant une quantité importante de matière organique. Les retenues représentent un linéaire cumulé de 930 m pour une hauteur de chute cumulée de 5,26 m. Ces retenues ont été régulièrement curées pour retirer les vases accumulées ; ceci a entrainé une augmentation importante du gabarit du cours d’eau (jusqu’à 9 m de large localement). Malgré un abandon de cet usage initial, les seuils et les retenues ont été conser­vés pour servir d’abreuvoir, de clôture pour le bétail et de réserve d’eau pour l’irrigation des parcelles.</p><p style="text-align: justify;">Ces aménagements altèrent fortement les habitats et ralentissent les écoulements. Ils entrainent une sédimentation importante de matières fines (jusqu’à 90 cm d’épaisseur) et une rupture de la continuité éco­logique. Ils engendrent de gros problèmes d’eutrophi­sation aggravés par des apports liés aux bovins et par le rejet de la station d’épuration de Pleumartin située quelques centaines de mètres en amont. À l’aval des ouvrages la perturbation du transit sédimentaire a engendré une incision du lit dans la marne, entraî­nant une érosion très importante des berges.</p><p style="text-align: justify;">Un dixième ouvrage (trois buses sous-dimension­nées) un peu plus à l’aval présentait également une atteinte à la continuité biologique. Le tracé de la Luire a aussi fait l’objet d’une rectification et d’un recalibrage important lors des travaux connexes du remembrement en 1972.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La Luire est un petit cours d’eau de 24,8 km qui prend sa source à une altitude de 135 m sur la commune de Pleumartin dans la Vienne. Elle s’écoule dans un fond de vallée constitué principalement de prairies plus ou moins humides et de quelques boisements. Les cultures céréa­lières ont remplacé les prairies sur les plateaux dans un contexte rural caractérisé par un paysage bocager, un ha­bitat dispersé et de nombreuses retenues collinaires. La Luire rejoint la Creuse sur la commune de Lésigny. Dans sa partie amont, le ruisseau est répertorié comme salmo­nicole, avec la truite fario accompagnée d’espèces rhéo­philes telles que le vairon ou le goujon. Plus en aval, le peuplement est dominé par les cyprinidés mais une popu­lation de truites est toujours présente.</p><p style="text-align: justify;">Dans les années 1960, en aval de la commune de Pleumar­tin, neuf ouvrages transversaux en pierres maçonnées ont été construits dans le lit de la Luire, pour former les bassins de décantation d’une usine agro-ali­mentaire rejetant une quantité importante de matière organique. Les retenues représentent un linéaire cumulé de 930 m pour une hauteur de chute cumulée de 5,26 m. Ces retenues ont été régulièrement curées pour retirer les vases accumulées ; ceci a entrainé une augmentation importante du gabarit du cours d’eau (jusqu’à 9 m de large localement). Malgré un abandon de cet usage initial, les seuils et les retenues ont été conser­vés pour servir d’abreuvoir, de clôture pour le bétail et de réserve d’eau pour l’irrigation des parcelles.</p><p style="text-align: justify;">Ces aménagements altèrent fortement les habitats et ralentissent les écoulements. Ils entrainent une sédimentation importante de matières fines (jusqu’à 90 cm d’épaisseur) et une rupture de la continuité éco­logique. Ils engendrent de gros problèmes d’eutrophi­sation aggravés par des apports liés aux bovins et par le rejet de la station d’épuration de Pleumartin située quelques centaines de mètres en amont. À l’aval des ouvrages la perturbation du transit sédimentaire a engendré une incision du lit dans la marne, entraî­nant une érosion très importante des berges.</p><p style="text-align: justify;">Un dixième ouvrage (trois buses sous-dimension­nées) un peu plus à l’aval présentait également une atteinte à la continuité biologique. Le tracé de la Luire a aussi fait l’objet d’une rectification et d’un recalibrage important lors des travaux connexes du remembrement en 1972.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux de restauration se déroulent en quatre phases :</p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>la suppression des dix ouvrages</strong> en mars 2010 à l’aide d’une pelle mécanique. L’assise des ouvrages est conservée pour former des points durs réguliers stabilisant le profil en long. Compte tenu de la proxi­mité, la petite taille et l’état de vétusté des ouvrages, une seule journée de travaux est nécessaire ;</li><li style="text-align: justify;"><strong>le ressuyage des vases.</strong> Six semaines après les travaux, la Luire a retrouvé un cheminement natu­rel à travers les sédiments fins, la conservation des méandres favorisant un retour rapide vers des sinuo­sités naturelles ;</li><li style="text-align: justify;"><strong>la reconstitution du matelas alluvial</strong> par recharge en matériaux d’origine alluvionnaires de taille variée sur 930 m. Des habitats sont également recréés à l’aide de blocs dispersés. 510 t de matériaux sont ap­portés pour la recharge et les blocs. L’aménagement est calé sur le niveau d’eau à l’étiage afin de ne pas perturber les écoulements lors des crues. Ponctuelle­ment, des ajustements sont effectués pour conserver un ennoiement des micro-zones humides annexes qui s’étaient développées en amont des ouvrages ;</li><li style="text-align: justify;"><strong>la plantation d’une ripisylve</strong> avec 1 350 plants d’es­sences locales et adaptées.</li></ul><p style="text-align: justify;">Ces actions sont complétées par la création de trois passages à gué et de deux abreuvoirs à bovins et la pose de 2 600 m de clôtures électriques.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Convention établie avec les propriétaires pour la réalisation des travaux et l’entretien ultérieur des aménagements.

La gestion

<div><p style="text-align: justify;">Entretien des abreuvoirs, gués, clôtures et de la végé­tation rivulaire par les propriétaires riverains.</p></div>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un protocole spécifique est mis en place par l’Onema pour suivre les largeurs et hauteurs en eau, l’épaisseur et la composition granulométrique du lit avant, pendant et juste après les travaux. Concernant la biologie, seul le volet piscicole est suivi. Une pêche est réalisée en 2011 soit un an après les travaux. Une seconde pêche, prévue en 2015, ne peut être réalisée en raison des étiages sévères ; elle sera intégrée au programme de suivi des affluents Creuse et Gartempe mis en place par le SIAG entre 2017 et 2018. Depuis la réalisation des travaux, des visites sont réalisées par le SIAG une à deux fois par an pour vérifier l’intégrité du matelas alluvionnaire recréé, la conservation des zones humides, la reprise de la ripisylve et l’entretien des abreuvoirs, passages à gué et clôtures.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les premières analyses réalisées immédiatement après travaux sont positives et permettent de mettre en évidence :</p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>pour la morphologie :</strong> une augmentation de la diversité granulométrique, une reprise d’une dyna­mique sédimentaire naturelle, une forte diminution de la largeur d’écoulement, une diversification des faciès d’écoulement (alternance de fosses, radiers et plats). On observe également le maintien des connexions entre le cours d’eau et les zones humides présentes et un bon développement de la végéta­tion arbustive et arborée. On observe cependant un colmatage dû aux rejets de la station d’épuration de Pleumartin ;</li><li style="text-align: justify;"><strong>pour la biologie :</strong> la restauration de la morpholo­gie et de la continuité écologique a permis la dispa­rition des espèces piscicoles invasives (perche soleil) ou lenitophiles (carpe commune, gardon) et le re­tour des espèces rhéophiles (chevesne, goujon, loche franche, vairon). Cependant, l’inventaire piscicole de 2011 n’a pas mis en évidence de recolonisation par la truite fario. La qualité physico-chimique du cours d’eau et la qualité des habitats aquatiques ne sont toujours pas satisfaisantes, essentiellement en raison de dysfonctionnements de la station d’épuration. Les futurs programmes d’actions à engager par le SIAG sur ce bassin restent conditionnés à la réhabilitation de cette station d’épuration.</li></ul><p style="text-align: justify;">Les aménagements complémentaires (gués, abreuvoir, clôtures) ont permis de réduire les impacts de l’éle­vage bovin sur la qualité de l’eau et une meilleure ad­hésion au projet des exploitants des terres riveraines.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, une enquête réalisée par le SIAG a montré que 65 % des habitants ayant répondu sont satisfaits du travail accompli et qu’ils souhaitent que les actions soient poursuivies.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Dans le cadre du CRE 2008-2012, le SIAG a mené de nombreuses campagnes de com­munication (notes dans les bulletins mu­nicipaux des communes adhérentes, réu­nions publiques, etc.) en mettant en avant l’exemplarité de ces travaux.</p><p style="text-align: justify;">Plus largement, de nombreuses réunions et visites à destination des techniciens de rivières du département, des partenaires financiers et techniques et des élus, ont été organi­sées sur le terrain.</p><p style="text-align: justify;">Des actions de sensibilisation aux milieux aquatiques ont été menées auprès des scolaires (collèges, lycées, IMACOF et école polytechnique de Tours).</p>

Coûts

Coût des aménagements complémentaires: 7 100 €

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

49 670 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 56 770 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Loire-Bretagne 50% - Le Conseil général de la Vienne 25% - SIAG 25% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Gartempe

|

| Contacts | Mickaël Martin |

|

SIAG

05 49 84 13 53 - 06 87 64 67 01

siag@syndicat-gartempe.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">Répertoire d’exemples - CPIE Val de Gartempe, fiche mars 2010, Mickaël Martin, SIAG.<br />• Présentation des travaux de la Luire - SIAG, Suivi photo, Mickaël Martin.<br />• Retour d’expériences des contrats territoriaux en Loire-Bretagne – 2007-2011. Volet restauration des milieux aquatiques. Mai 2012.</p>

Arasement de deux obstacles transversaux sur l’Arnon à Saint-Georges-sur-Arnon

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 septembre 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Arnon |

| Distance à la source | 120.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

12.00 m

|

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 13.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR334a |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400531

|

| Code ROE |

15475

15476

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE (36) |

| Communes(s) |

SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36195) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Mettre les ouvrages en conformité réglementaire.

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Valoriser le site d’un point de vue paysager.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Affluent de la rive gauche du Cher, l’Arnon est une rivière de plaine non domaniale de 2e catégorie piscicole, classée dans la liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’en­vironnement. Long de 150 km, il traverse quatre départe­ments, la Creuse, l’Allier, le Cher et l’Indre. Son bassin ver­sant occupe une superficie de 2 200 km2. Sa vocation est principalement agricole avec une irrigation importante.</p><p style="text-align: justify;">L’Arnon subit dans les années 1970 et 1980 un reprofilage de son lit (recalibrage et curage) suite à un programme d’assainissement des parcelles riveraines et de lutte contre les crues. Afin de compenser la baisse de la ligne d’eau induite par le sur-élargissement du lit, des ouvrages (clapets, seuils, etc.) sont construits en travers du cours d’eau, ou simplement rehaussés pour certains, à raison d’un ouvrage par kilomètre en moyenne.</p><p style="text-align: justify;">Le recalibrage, auquel s’ajoute un taux d’éta­gement important, contribue à la dégradation morphologique de l’Arnon dont l’homogénéi­sation des écoulements et des habitats, et des ruptures de la continuité sédimentaire et biolo­gique. Ce cloisonnement favorise l’envasement (de l’ordre du mètre par endroits) et le réchauf­fement des eaux. La qualité de l’eau est égale­ment dégradée par de fortes concentrations en nitrates et pesticides.</p><p style="text-align: justify;">Sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, trois ouvrages influencent l’écoulement de l’Arnon sur plus de 1 500 mètres, dont l’ouvrage de Roussy aval (chute de 0,9 m, constitué de palplanches en travers du lit mineur), le seuil du moulin, en amont (chute de 0,8 m, constitué de deux clapets reposant sur un radier en béton) et un seuil en centre-bourg.</p><p style="text-align: justify;">Ce linéaire de l’Arnon est inclus dans le site Natura 2000 <em>« Îlots de marais et coteaux calcaires au nord­ouest de la Champagne Berrichonne »</em>. Les espèces présentes sont des mollusques (vertigo des moulins, mulette épaisse), des insectes (agrion de mercure, lucane cerf-volant, écaille chinée), des poissons (lam­proie de Planer, chabot commun, bouvière) et des chiroptères (grand rhinolophe, grand murin). La loutre d’Europe et le sonneur à ventre jaune sont également présents à proximité du site.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">L’Onema constate la non-conformité du moulin de Roussy vis-à-vis de la libre circulation et l’illégalité de l’ouvrage de Roussy aval (construit sans autorisa­tion). La commune, propriétaire d’un des ouvrages, est informée par la Direction départementale des territoires (DDT) du Cher des infractions à la régle­mentation.</p><p style="text-align: justify;">La mairie, qui a également pris conscience de l’impact négatif des seuils sur la qualité de l’eau et sur la conti­nuité écologique, a rapidement montré sa volonté de mise en conformité. La gestion des ouvrages relève de la compétence du Syndicat intercommunal d’amé­nagement de la vallée de l’Arnon aval (SIAVAA).</p><p style="text-align: justify;">La mairie de Saint-Georges-sur-Arnon, qui a pris provisoirement la maîtrise d’ouvrage et renoncé à son droit d’eau, souhaite un aménagement global, conciliant les enjeux écologiques, paysagers et ré­créatifs, afin que la population locale se réapproprie la rivière. Le projet intègre donc l’effacement des ouvrages, la restauration du lit de l’Arnon, ainsi que des aménagements récréatifs. La réalisation d’une échancrure dans le seuil amont est préférée à un effacement total, afin de ne pas entraîner une baisse trop importante du niveau d’eau en amont.</p><p style="text-align: justify;">L’Agence de l’eau Loire-Bretagne soutient ce projet ambitieux, le premier dans les départements du Cher et de l’Indre, porté par un maire volontaire et encadré par une équipe de compétences multiples (technicien de rivière du SIAVAA, DDT 36, Fédérations de pêche du département du Cher et de l’Indre, Onema). Le technicien de rivière du SIAVAA assiste la mairie dans le cadre de ce projet (gestion des dossiers, des sub­ventions, des appels d’offres, suivi des travaux).</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Au moulin de Roussy, préalablement aux travaux (durant un an), les deux clapets sont abaissés (été 2012), afin d’observer le comportement de la rivière. En 2013, les clapets et les mécanismes hydrauliques associés sont enlevés. Des échancrures sont réalisées dans le seuil (3 m de large) et le radier en béton (7 m de large), afin de créer une pente douce franchis­sable à l’étiage.</p><p style="text-align: justify;">Au niveau de l’ouvrage de Roussy aval, les palplanches placées en travers du lit sont enlevées, ainsi qu’une partie des protections de berges en rive gauche.</p><p style="text-align: justify;">Des travaux complémentaires sont effectués sur 1 500 m de cours d’eau, entre les deux ouvrages :</p><ul><li style="text-align: justify;">rétrécissement de la section mouillée du lit par créa­tion de banquettes en pied de berges, en rive gauche ;</li><li style="text-align: justify;">écrêtement et remodelage des berges en pente douce avec des plantations d’hélophytes et d’ar­bustes et ensemencement ;</li><li style="text-align: justify;">réhabilitation d’une frayère à brochet dans un an­cien bras de l’Arnon ;</li><li style="text-align: justify;">reconstitution du matelas alluvial (500 m3 granulats).</li></ul><p style="text-align: justify;">Enfin, la mairie réalise des aménagements complé­mentaires : trois pontons de pêche, des sentiers de randonnée pédestre et VTT, re-création d’un par­cours de pêche.</p>

La démarche réglementaire

Arrêté préfectoral de résiliation du droit d'eau fondé en titre

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p style="text-align: justify;">Enlèvement d’embâcles, entretien de la ripisylve, gestion de la végétalisation de l’atterrissement en aval des ouvrages par la commune.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial est réalisé en 2013 entre les deux ouvrages, en zone impactée. Il consiste en un inventaire piscicole et des analyses physicochimiques (température de l’eau, oxygénation, pH, matières en suspension, matières organiques, phosphorées et azotées). Des mesures de suivi après travaux sont mises en place et effectuées en 2015 ; elles portent sur le peuplement piscicole, la qualité de l’eau et le suivi de la frayère. Une nouvelle campagne est prévue en 2017.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La continuité est rétablie sur 3 500 m de cours de l’Arnon par l’effacement total de l’ouvrage de Roussy aval et par l’effacement partiel du seuil du moulin de Roussy. Ce projet a radicalement modifié l’aspect de la rivière, qui présente désormais une certaine sinuo­sité et une alternance de faciès d’écoulement.</p><p style="text-align: justify;">L’analyse des résultats du suivi post travaux permet­tra d’évaluer l’évolution de la qualité de l’eau et bio­logique du site restauré.</p><p style="text-align: justify;">La Fédération départementale de la pêche de l’Indre constate que la frayère réhabilitée dans l’ancien bras n’est actuellement pas pleinement fonctionnelle avec l’absence de reproduction du brochet notamment.</p><p style="text-align: justify;">Malgré un contexte local difficile, cet ambitieux projet a néanmoins été mené à son terme, grâce à la volonté de la mairie. L’implication du technicien de rivière est également un facteur important. Ce projet a permis de restaurer la rivière, tout en conciliant les enjeux écologiques et les usages qui lui sont associés. Le choix d’une valorisation paysagère (plantation de végétaux au lieu d’une végétalisation naturelle) et les aménagements complémentaires ont grande­ment contribué à l’attractivité du site.</p><p style="text-align: justify;">L’Arnon étant plutôt perçu comme une succession de plans d’eau que comme une rivière, une importante communication a dû être mise en place autour du projet (via la presse, la municipalité et les acteurs impli­qués sur le terrain). Les principales craintes énoncées étant la peur du manque d’eau, les inondations, la dis­parition des poissons et la chute des arbres. Même si la vision de la rivière change, l’opposition reste forte sur le territoire et le travail d’information n’est pas termi­né : un an après les travaux, des critiques sont encore formulées par des pêcheurs via la presse.</p><p style="text-align: justify;">De l’avis du maire et de tous les partenaires, ce projet est une réussite technique et conforme à ses objectifs.</p><p style="text-align: justify;">Les berges de l’Arnon sont un lieu de promenade ap­précié et sont fréquentées pour les bains de soleil et la baignade en période estivale.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet reste isolé sur le bassin versant de l’Arnon, où aucune autre action de restauration de la continui­té n’a été menée, en aval comme en amont. En 2015, l’Agence de l’eau a signé avec le SIAVAA un contrat territorial de cinq ans sur l’Arnon aval, incluant no­tamment la mise au norme de cinq ouvrages.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;"> La municipalité a installé sur le site une série de panneaux expliquant l’opération.</p><p style="text-align: justify;">Des visites sur site sont organisées par le SIAVAA avec les élus des communes et des syndicats voisins, afin de développer une dynamique sur le territoire. La chargée de mission constate qu’ils sont rassurés par le résultat et qu’ils ont plus de facilités à se projeter dans de tels travaux de restaura­tion. Deux films ont été réalisés et sont diffusés sur le territoire et auprès des autres syndicats. Le projet est par ailleurs lauréat des Trophées de l’eau 2015 de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.</p>

Trophées de l'eau de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2015

Coûts

Coût des travaux et aménagements : 31 230 € (dont effacement et arasement des ouvrages, abattage des peupliers) Coût des travaux complémentaires : 130 680 € (dont restauration du lit mineur, restauration de la ripisylve, aménagement de la frayère) Coût des aménagements complémentaires : 14 370 € (dont installation des pontons) Coûtt du sivi sur deux ans : 1 900 € (un IPR et un prélèvement physicochimique par an)

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

176 280 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 3 000 € HT |

| Coût du suivi | 1 900 € HT |

| Coût total de l’opération | 181 180 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne 67% - Région Centre 24 % - Commune de Saint-Georges-sur-Arnon 9% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Fédérations départementales de pêche 36 et 18 - Bureau d'étude Cariçaie - Entreprise Varvoux (gros oeuvre) - Environnement 41 - SIAVAA |

| Maître d'ouvrage |

Mairie de Saint-Georges-sur-Arnon

|

| Contacts | Jacques Pallas, |

|

Maire de Saint-Georges-sur-Arnon

mairie-st.georges.sur.arnon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Assistance à la maîtrise d'oeuvre : SIAVAA

|

| Contacts |

Aimie Adelaine, SIAVAA siavaa@orange.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">• Étude complémentaire pour la restauration de la continuité écologique sur les basse et moyenne vallées de l’Arnon: 21 ouvrages hydrauliques - phases 1 et 2. Cariçaie<br />- Bief, mai 2011, 259 p.<br />• Compte-rendu d’inventaire piscicole. FDPPMA de l’Indre. Octobre 2013, 7 p.<br />• Film réalisé à l’occasion des Trophées de l’eau 2015 :<br />http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/trophees_de_leau/trophees_2015<br />• La Nouvelle République - site internet :<br />http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/09/25/Travaux-sur-l-Arnon-Du-beau-travail-2477480<br />http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/09/22/Travaux-sur-l-Arnon-des-pecheurs-contestent-2473826<br />• Projet vitrine sur la vallée de l’Arnon (Saint-Georges-sur-Arnon) - Historique et état des deux ouvrages du Roussy :<br />http://www.sage-cher-amont.com/projet-vitrine-sur-lavallee-<br />de-larnon-saint-georgesarnon/</p>

Restauration de la continuité écologique sur la Créquoise et ses affluents dans le bassin de la Canche

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2014 décembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 46000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Créquoise |

| Distance à la source | 13.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 4.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.17 m3/s |

| Nom | Embryenne |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 4.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.17 m3/s |

| Longueur | 5.90 km |

| Nom | Bras de Brosne |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | ‰ |

| Débit moyen | m3/s |

| Longueur | km |

| Nom | Course |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m 3.00 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 7.70 ‰ |

| Débit moyen | 0.94 m3/s |

| Longueur | 24.00 km |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR13 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

26675

26689

26726

28593

26736

28742

26746

26754

26681

28596

26697

26711

26736

95032

28742

28394

28387

28450

28237

|

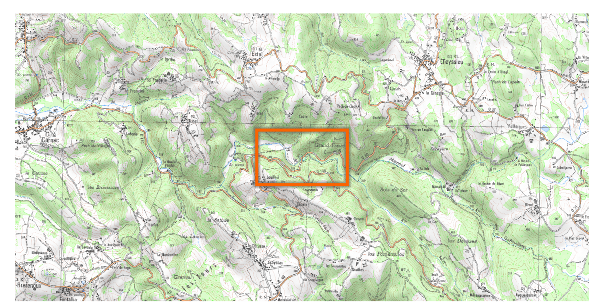

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

AIX-EN-ISSART (62018) BEUSSENT (62123) BOUBERS-SUR-CANCHE (62158) ENQUIN-SUR-BAILLONS (62296) ESTREE (62312) HESMOND (62449) LEBIEZ (62492) OFFIN (62635) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Rétablir la continuité biologique et sédimentaire.

Restaurer les habitats aquatiques.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Créquoise, l’Embryenne (affluent de la Créquoise), le Bras de Brosne et la Course sont des affluents de la Canche, fleuve côtier du Boulonnais. Ils s’étirent sur une longueur allant de 5,9 km (Embryenne) à 24 km (Course) pour un linéaire total de 55 km. Le bassin versant couvre une superficie d’environ 240 km2. Rivières de première ca­tégorie piscicole, classées en liste 1 et 2 de l’article L. 214­17 du Code de l’environnement, elles abritent des grands migrateurs comme la truite de mer, le saumon atlantique et l’anguille, ainsi que la truite fario, la lamproie de Pla­ner et le chabot. La Créquoise et l’Embryenne s’inscrivent dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, <em>« Les vallées de la Cré­quoise et de la Planquette »</em>. De même, la Course s’ins­crit dans une ZNIEFF de type 1, <em>« La vallée de la Course à l’aval d’Enquin-sur-Baillon »</em>. Ces sites sont identifiés pour la faune (triton alpestre, busard Saint-Martin, grand murin, etc.) et la flore (cardamine à bul­billes, cirse sans tige, etc.) qui trouvent dans ces vallées des écosystèmes particuliers (prairies bo­cagères, forêts, gorges, etc.).</p><p style="text-align: justify;">L’occupation du sol est principalement agricole et forestière. Les aménagements pour l’agricul­ture (drainage, remembrement, travail de la terre) et l’imperméabilisation des sols (centres urbains) engendrent des coulées de boues et des inondations régulières. Les cours d’eau sont ainsi alimentés par un apport de matières en suspension excessif provoquant le colmatage du substrat de fond, avec une sédimentation accentuée en amont des ouvrages transversaux présents sur ces cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">De nombreux seuils ont été construits sur les cours d’eau : au XVIe siècle pour l’activité meu­nière et lors de la révolution industrielle pour l’activité de filature et l’hydroélectricité. Au cours du XXe siècle de nombreux petits ouvrages hydrauliques ont également vu le jour. Ces aménagements histo­riques ont conduit à cloisonner les cours d’eau du bassin versant de la Canche. Sur la Créquoise, un seuil est présent tous les 740 m en moyenne et sur l’Embryenne tous les 650 m. Ces ouvrages, d’une hauteur moyenne de 0,90 m, sont difficilement franchis­sables voire infranchissables par les poissons, notamment par la truite de mer, le saumon, l’anguille ou la truite fario. Ils ont par ailleurs d’autres impacts sur le fonctionnement des cours d’eau : discontinuité du transport sédimentaire et perturbation de l’hydromorphologie des cours d’eau avec une succession de zones lentiques.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Pour restaurer la continuité écologique, le Syndicat mixte Canche et affluents (SYMCEA), en collaboration avec l’Of­fice national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), a aménagé ou arasé plusieurs ouvrages hydrauliques depuis 2005. En 2012, suite à la loi « Grenelle 2 » et au classement des affluents de la Canche en liste 2 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement, l’Agence de l’eau Artois-Picardie (AEAP) décide de poursuivre la démarche en portant la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux d’aménagement des obsta­cles pour le compte des propriétaires, avec l’appui du SYMCEA. L’objectif est d’aménager une quarantaine de seuils d’ici 2017 sur ces cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Pour faciliter l’acceptation des travaux, l’AEAP propose aux propriétaires des seuils concernés de prendre en charge à leur place l’ensemble des coûts en tant que maître d’ouvrage. Des co-finance­ments sont possibles ainsi qu’une parti­cipation des fonds européens de développement régional (FEDER).</p><p style="text-align: justify;">L’AEAP va également à la rencontre des propriétaires des ouvrages à aménager afin de les sensibiliser de différentes manières : visites d’autres sites après travaux de restauration de la continuité écologique, maquette 3D, etc.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Seize ouvrages hydrauliques sont aména­gés ou effacés entre 2014 et 2015. Les in­terventions sont de trois types :</p><ul><li style="text-align: justify;">arasement/dérasement (sept ouvrages) ;</li><li style="text-align: justify;">aménagement d’une rivière de contour­nement (un ouvrage) ;</li><li style="text-align: justify;">création de rampes en enrochements ou à macro rugosités régulièrement réparties (huit ouvrages).</li></ul><p style="text-align: justify;">Ces travaux, menés en accord avec l’ensemble des propriétaires, prennent en compte les contraintes des différents sites (conservation du patrimoine historique, emprise foncière, vétusté, etc.). Des aména­gements complémentaires tels que la créa­tion de zones d’abreuvement, la pose de clôtures, l’abattage de peupliers et la plan­tation d’essences plus adaptées au bord des rivières sont réalisés selon les attentes et l’acceptation des propriétaires en lien avec les plans pluriannuels de restauration et d’entretien de ces cours d’eau du SYMCEA.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (D) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p style="text-align: justify;">Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise, le SYMCEA pouvant appor­ter ponctuellement une aide à l’entretien après conventionnement.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial, effectué par le SYMCEA et l’AEAP, a consisté en l’évaluation de la qualité des cours d’eau sur le compartiment physique, la qualité de l’eau (physico-chimie) et la qualité biologique (macroinvertébrés et diatomées).</p><p style="text-align: justify;">Depuis 2014, la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais (FDAAPPMA 62) réalise un suivi annuel consistant à recenser les frayères et à effectuer des échantillonnages par pêche et radio-pistage est mis en place sur la Ternoise par la FDAAPPMA 62 dans le but de mieux comprendre le déplacement des poissons migrateurs. Le suivi post travaux des aspects piscicoles est prévu jusqu’en 2018 avec la possibilité d’être prolongé selon la poursuite ou non des travaux engagés.</p><p style="text-align: justify;">De nouveaux relevés morphologiques sont programmés à l’issue des travaux.</p>

Le bilan et les perspectives