Retour dans son talweg d’origine de la Souffel à Reichstett et création de mares

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2010 mars 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Souffel |

| Distance à la source | 21.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 0.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR151 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

REICHSTETT (67389) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques et la fonctionnalité du cours d’eau.

Réduire les risques d’inondation des terrains de sports avoisinants.

Favoriser les activités de loisirs.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Souffel est une rivière longue de 27 km, classée en liste 1 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement sur sa partie avale, de sa confluence avec le Leisbach (commune de Lampertheim) jusqu’à l’Ill. Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole, on y retrouve des espèces communes comme le gardon, le rotengle, le chevesne ou encore la loche franche.</p><p style="text-align: justify;">La Souffel draine un bassin versant de 132 km2. L’oc­cupation du sol y est dominée par les grandes cultures avec la présence de grandes voies de transit (canal de la Marne au Rhin et autoroute A4) et la pression urbaine des communes de Reichstett, Souffelweyersheim et Mundolsheim.</p><p style="text-align: justify;">La Souffel serpentait autrefois dans la plaine. Au XIXe siècle, son cours a été rectifié et déplacé en rive droite, créant notamment une section en lit « per­ché » sur les communes de Reichstett et Souffel­weyersheim. Le lit a donc été encaissé, les habitats et les écoulements homogénéisés avec des berges souvent sans végétation. Ces dégradations ont for­tement réduit la capacité auto-épuratrice et le po­tentiel biologique de la Souffel en limitant notam­ment les connexions latérales. Les inondations sont plus fréquentes sur les zones d’activités à proximité (terrain de football, parking et terrains agricoles) en raison, notamment, de la rectification du cours d’eau et du drainage des terres.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Compte tenu des inondations régulières des zones d’activités lors des épisodes de crues, l’Eurométropole de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim mettent donc en œuvre en 2008 le projet de renatu­ration de la Souffel, afin de réduire ces inondations et d’améliorer la fonctionnalité du cours d’eau. Le Schéma d’aménagement, de gestion et d’entretien écologique des cours d’eau (SAGEECE), réalisé en 2001, préconisait déjà cette restauration.</p><p style="text-align: justify;">Cette démarche peut être initiée grâce à l’existence d’une étude préalable (avec profils en travers et to­pographie du lit majeur) qui permet de vérifier que le lit actuel peut être dévié vers une prairie basse inondable servant de zone d’épandage des crues.</p><p style="text-align: justify;">Pour mener le projet à bien, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite acquérir l’ensemble des terrains concernés, afin de pérenniser les actions de restau­ration. Une négociation est donc nécessaire avec les différents propriétaires. À l’issue de cette négocia­tion, menée à bien grâce à l’appui de la commune de Souffelweyersheim, seul l’un d’eux refuse la vente et souhaite un échange de terrains : cette démarche d’acquisition des parcelles retarde le projet d’un an et demi.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux consistent à remettre la Souffel dans son ancien lit sinueux de 450 m de long. Les berges ne sont pas stabilisées afin de laisser le cours d’eau créer son chenal d’écoulement préférentiel et faciliter des dé­bordements dans la prairie à chaque montée des eaux.</p><p style="text-align: justify;">L’ancien bras est conservé et un merlon en enroche­ment est mis en place à la jonction des deux lits pour dévier les eaux vers le nouveau tracé. Ainsi, l’ancien bras pourra être alimenté en période de crue (bras de décharge) et servir d’annexe hydraulique favo­rable pour le développement d’une faune aquatique telle que les amphibiens.</p><p style="text-align: justify;">Des mares sont creusées en amont et aval du site, déconnectées du cours d’eau, mais avec une profon­deur suffisante pour qu’elles puissent être alimen­tées par la nappe d’accompagnement de la Souffel.</p>

La démarche réglementaire

Autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.3.1.0 (A) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

La gestion

<p style="text-align: justify;">Une fauche tardive annuelle est réalisée avec évacua­tion (rive gauche) ou non (rive droite) des produits de fauche. Les pieds de solidage repérés après les tra­vaux sont arrachés ou fauchés avant la floraison pour limiter leur expansion.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial est réalisé sur la macrofaune benthique en 2006 et sur les poissons en 2009. Les stations se situent sur l’ancien lit de la Souffel. L’état post travaux est réalisé sur les poissons en 2015 et sur la macrofaune benthique en 2014 et 2015 sur le lit nouvellement créé. Un suivi de l’évolution de la faune (oiseaux, mammifères, orthoptères et odonates) et de la flore aquatique est réalisé en régie par l’Eurométropole de Strasbourg.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Grâce à la remise dans son ancien lit, la Souffel a retrouvé des écoulements diversifiés. En partie cen­trale, une zone élargie sur plus de 8 m, avec des îlots centraux, est particulièrement favorable à l’avifaune. Le cours d’eau déborde dans son lit majeur créant ainsi de nouveaux habitats temporaires. La ripisylve se reconstitue naturellement notamment via le bou­turage des saules. Les mares ne sont pas encore fonc­tionnelles et restent à sec hors périodes de hautes eaux. Le dépôt de matières fines dans le fond de ces mares devrait permettre de former une couche im­perméable favorisant le maintien de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats de l’état initial sur les invertébrés ré­vèlent une qualité biologique très mauvaise de la Souffel à Mundolsheim. Après travaux, la variété taxonomique augmente légèrement, passant de 12 à 13 taxons entre 2014 et 2015. La nouvelle diversité des habitats est l’un des facteurs qui peut expliquer cette augmentation. L’analyse des résultats de l’état initial piscicole met en avant une qualité biologique dégradée avant travaux. Seules huit espèces ont été recensées, dont les deux prédominantes sont le gou­jon et le gardon, qui sont polluo-résistantes.</p><p style="text-align: justify;">En attendant les résultats du suivi post travaux sur la faune piscicole, celui sur la faune terrestre montre la présence d’une biodiversité à valeur patrimoniale : micromammifères (crossopes aquatiques), odonates (orthétrum brun, gomphe à pince, etc.), oiseaux (bé­cassine des marais, chevalier guignette, sarcelle d’hi­ver, etc.) et batraciens (grenouilles rousses).</p><p style="text-align: justify;">La remise de la Souffel dans son talweg d’origine et le rétablissement de sa fonctionnalité semblent limiter les crues. Depuis la finalisation des travaux aucune montée des eaux n’a été relevée sur le parking ou sur le terrain de football. Les inondations sont donc moins récurrentes malgré des évènements de crue.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Les points forts</em></strong> de cette action sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">la création d’une balade autour du site et la pose d’un panneau didactique ;</li><li style="text-align: justify;">la limitation des crues sur le terrain de football et le parking.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Les points faibles</em></strong> de cette action sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">l’acceptation parfois difficile par les propriétaires privés et la profession agricole de la nécessité d’aban­donner leurs terres ;</li><li style="text-align: justify;">les mares nouvellement créées qui ne restent pas encore en eau. Cependant, le milieu humide qu’elles constituent actuellement est intéressant en termes de biodiversité ;</li><li style="text-align: justify;">le temps de restauration hydromorphologique très long sur ce type de cours d’eau à faible énergie.</li></ul>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Ce projet a fait l’objet de nombreuses com­munications avec notamment un passage sur la télévision locale.</p><p style="text-align: justify;">L’Eurométropole de Strasbourg, associée au maître d’œuvre et aux entreprises, a reçu le <em>Grand prix natio­nal du génie écologique</em> en 2014 pour l’ensemble des opérations conduites sur son territoire, dont l’opéra­tion de restauration de la Souffel.</p><p style="text-align: justify;">Une exposition itinérante, explicitant les travaux, a été présentée dans les diffé­rentes mairies concernées par l’opération.</p><p style="text-align: justify;">Le syndicat de la Souffel amont s’est inspiré de cette opération pour une de ces études sur un projet plus ambitieux sur la commune de Behlenheim.</p><p style="text-align: justify;">Une promenade le long du cours d’eau a été conservée pour sensibiliser les per­sonnes à ce type de restauration avec l’ins­tallation d’un panneau didactique.</p>

Grand prix national du génie écologique, 2014

Coûts

| Coût des études préalables | 8 330 € HT |

| Coût des acquisitions | 51 670 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

79 170 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 139 170 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« …Pour la commune cette action est très positive !<br />Depuis les travaux, la Souffel a retrouvé son aspect naturel. Une faune et une flore plus nombreuses et diversifiées, caractéristiques de la plaine d’Alsace en milieu humide, occupent depuis la zone concernée et témoignent de la réussite du projet. Le cours d’eau s’inscrit à nouveau dans le paysage, offrant aux promeneurs l’occasion d’observer un milieu naturel préservé.<br />Par ailleurs, aucune inondation notoire n’a été relevée sur les infrastructures à proximité ».<br />Pierre Perrin, maire de Souffelweyersheim.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) (40 %), Région (40 %), CUS / Eurométropole de Strasbourg (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Associations naturalistes locales, Direction départementale des territoires 67, AERM, Onema - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques du Bas-Rhin. |

| Maître d'ouvrage |

Eurométropole de Strasbourg (Communauté urbaine de Strasbourg - CUS au moment du projet

|

| Contacts | Remy Gentner |

|

Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l'étoile - 67076 Strasbourg Cedex

remy.gentner@strasbourg.eu |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Liste des lauréats du Grand prix 2014 du génie écologique: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20141021_CP_laureat.pdf. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.<br />• Le bassin de la Souffel. Conseil départemental du Bas-Rhin, 2011.<br />• Évaluation de la qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Souffel. Rapport de stage. Emilie Rozlazy, 2011.</p>

Retour de la Digeanne dans son lit d’origine et restauration de la continuité piscicole à Essarois

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 août 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Digeanne |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

5.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 1.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR5 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2600959

FR2600963

|

| Code ROE |

34970

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

ESSAROIS (21250) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Rétablir la continuité piscicole

Restaurer les habitats aquatiques

Faciliter l'exploitation des terres agricoles

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Digeanne, principal affluent de l’Ource et sous-affluent de la Seine, s’étire sur un linéaire de 30 km et draine un bassin versant de 90 km2. L’occupation du bassin versant se partage entre les forêts et les zones agricoles (poly­cultures et pâturages).</p><p style="text-align: justify;">On note à Essarois la présence de deux sites Natura 2000 :</p><ul><li style="text-align: justify;">les milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabot de Vénus ;</li><li style="text-align: justify;">les marais tufeux du Châtillonnais.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’écrevisse à pieds blancs est également présente dans les petits ruisseaux et affluents de la Digeanne. De plus, ce ter­ritoire a été choisi en 2009 comme futur « Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne ».</p><p style="text-align: justify;">La Digeanne est un cours d’eau salmonicole, classé en liste 1 et 2 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Le peuplement piscicole est plutôt conforme à celui attendu pour ce type de cours d’eau avec la présence de la truite fario, de la lamproie de Planer, de la loche franche et du chabot.</p><p style="text-align: justify;">La Digeanne, malgré son état physicochimique et biologique globalement bon, présente ponctuellement des altérations morphologiques en raison de ruptures de la continuité écologique. Les ouvrages hydrauliques du moulin de la Forge, situés à Essarois, en sont un exemple. Lors de sa construction avant le XVIIIe siècle, les eaux de la Digeanne ont été déviées vers un bief pour alimenter le moulin, réduisant le li­néaire de 1 500 m à l’origine à 800 m. L’ancien lit est toutefois resté en eau grâce à la présence de sources et d’un affluent rive droite. La digue du moulin in­terrompant la continuité écologique retenait autre­fois un étang. La Digeanne passe sous cette digue sur une longueur de 16 m. Au niveau de la restitution, une hauteur de chute de 0,8 m s’est formée.</p><p style="text-align: justify;">La dérivation des eaux vers le bief occasionne no­tamment le colmatage du substrat au niveau du bief et l’homogénéité des faciès d’écoulement. De plus, le propriétaire doit curer le bief tous les cinq ans et enlever les embâcles pour limiter les débordements potentiels.</p><p style="text-align: justify;">L’ouvrage hydraulique du moulin de la Forge est situé entre deux seuils infranchissables situés à 2 km en amont et 3 km en aval.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le propriétaire, maître d’ouvrage sur cette opéra­tion, souhaitait procéder au comblement de l’an­cien lit pour faciliter l’exploitation de ces parcelles en paturage. Une rencontre préalable avec l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (One­ma) et le Syndicat intercommunal des cours d’eau du Châtillonnais (SICEC) permet d’y associer une re­mise en eau du lit originel.</p><p style="text-align: justify;">L’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) complète ce projet en proposant l’effacement de l’ouvrage infranchissable sous la digue. La digue servant de chemin d’accès à la ferme doit être maintenue pour l’activité agricole. Pour faciliter les démarches admi­nistratives, le propriétaire des ouvrages abandonne son droit d’eau et l’Onema constate l’état de ruine des ouvrages. Ces démarches préalables permettent de passer l’opération en déclaration au titre de la loi sur l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Pour assurer une bonne gestion des travaux, le pro­priétaire reste maître d’ouvrage mais bénéficie d’une assistance technique et administrative du SICEC. La commune d’Essarois ne faisant pas partie des com­munes adhérentes au territoire du SICEC, cette ac­tion s’inscrit donc dans le cadre du contrat de rivière Sequana porté par le SICEC (2007-2012).</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">La terre végétale accumulée dans le fond du lit a été enlevée sur 1 500 m pour retrouver le substrat d’ori­gine du cours d’eau. Le gabarit du nouveau lit est volontairement sous-dimensionné pour favoriser ensuite un réajustement naturel de la géométrie du lit (6 m de large et 0,45 m de profondeur).</p><p style="text-align: justify;">L’ouvrage existant sous l’ancienne digue est rem­placé par une plus grande arche afin de restaurer la continuité écologique. La pente de cet ouvrage suit celle du cours d’eau pour faciliter le transit sédimen­taire et la circulation de la faune.</p><p style="text-align: justify;">Une fois le nouveau lit de la Digeanne créé et ali­menté en eau, le bief est comblé avec les matériaux du terrassement et d’autres pris sur place.</p><p style="text-align: justify;">La pose des clôtures, la création d’abreuvoirs et les plantations de la ripisylve sont menées en août 2013, une fois l’érosion naturelle des berges stabilisée. Afin de permettre au cours d’eau de poursuivre sa divaga­tion, les clôtures fixes initialement prévues sont rem­placées par des clôtures mobiles.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La démarche réglementaire

Notice d'incidence Natura 2000

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.2.1.0 (D) Entretien de cours d'eau

La gestion

<p>Aucune gestion particulière n’est prévue. Le dépla­cement naturel du cours d’eau est suivi par le pro­priétaire. Des plantations sont à prévoir sur certaines zones.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Seul le compartiment poissons est suivi en 2012, avant les travaux, par l’Onema et le SICEC. Quatre stations sont placées sur le lit naturel, dans le bief et en amont, enfin sur un affluent à proximité. Le suivi post travaux est réalisé en 2014 par l’Onema et le SICEC sur le compartiment poissons sur trois stations.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La Digeanne a retrouvé son lit d’origine avec des écoulements diversifiés. Le cours d’eau reprend une dynamique naturelle avec, sur certains secteurs, une érosion des berges et du fond du lit. Le substrat na­turellement présent dans le fond du lit originel permet de retrouver un substrat varié et non colmaté.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats du suivi des poissons sont très positifs. En effet, le site restauré depuis moins de deux ans est colonisé par un peuplement diversifié composé de la truite, de la lamproie de Planer, de la loche franche et du chabot. Ce peuplement est proche de celui at­tendu pour ce type de milieu. Quatorze espèces sont présentes dans le nouveau lit contre dix-sept recen­sées sur d’autres secteurs de la Digeanne. Cette co­lonisation est également le signe de la restauration de la continuité écologique. De plus, la densité de la truite fario a augmenté après les travaux sur la zone restaurée. Elle passe de 120 individus/ha dans l’ancien bief à 800 individus/ha sur le secteur restau­ré. Cette augmentation s’explique par la présence des stades juvéniles qui étaient absents dans l’ancien bief. Pour confirmer ces premières observations, le suivi des poissons devra être reconduit.</p><p style="text-align: justify;">La gestion du projet a parfois été compliquée pour le propriétaire comme pour le SICEC. L’investisse­ment en temps a été considérable pour tous. Des conditions météorologiques très humides ont égale­ment compliqué et retardé le chantier.</p><p style="text-align: justify;">Néanmoins, ce projet a motivé d’autres propriétaires et communes pour réaliser des travaux du même type sur leur parcelles riveraines. L’étroite collabora­tion et la concertation sur ce projet entre un proprié­taire privé, le SICEC et l’Onema doit être un exemple motivant pour d’autres sites à restaurer.</p><p style="text-align: justify;">La plupart des délégués des communes sont satis­faits du résultat après travaux, le cours d’eau ayant retrouvé son cours originel au fond de la vallée. Tou­tefois, certains élus jugent les travaux trop onéreux.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Le point faible</strong> de cette action est la présence de deux seuils infranchissables par les poissons quelques kilo­mètres en aval et en amont.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Son point fort</strong> est l’en­tretien du nouveau lit par le propriétaire beaucoup plus facile que celui de l’ancien bief.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Plusieurs écoles ont visités ce site, du niveau bac pro au niveau licence professionnelle. La Maison de la forêt a aussi organisé des visites sur ce site avec la participation de particuliers. Le propriétaire a or­ganisé des visites avec les élus de la chambre d’agriculture pour montrer qu’il est possible de concilier restauration écologique et activité agricole.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 4 330 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

318 580 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 322 910 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« Les travaux menés sur la Digeanne sont nés d’une concertation entre trois personnes : Damien Dondaine (SICEC), Olivier Milley (Onema) et moi-même. Pour que ce projet réussisse, chacun a dû faire des concessionspour, à la fois restaurer écologiquement la Digeanne, et améliorer la gestion des terres. Malgré de nombreuses contraintes, le résultat final est très satisfaisant et remplit les objectifs fixés. La Digeanne a retrouvé son lit naturel, l’entretien du cours d’eau est beaucoup moins contraignant que l’ancien bief et la gestion des prairies est facilitée. »<br />Pascal Martens, propriétaire des ouvrages et exploitant.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) : 91,5 %, maître d’ouvrage : 2,8 %, - Réseau ferré de France (compensation dans le cadre de la ligne LGV Est) : 5,7 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, SICEC, DDT de la Côte-d’Or, AESN, Groupement d’intérêt du parc (GIP), - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques - réseau Cigogne noire de l’ONF. |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts | Paul Martens |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts |

Paul Martens |

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">• Bulletin d’information des vallées de la Seine, de l’Ource, de la Laigne, de l’Aube, de la Sarce et de l’Arce. SICEC. Juillet 2015, 8 pages.<br />• Diagnostic piscicole de la Digeanne à Essarois suite aux travaux de restauration hydromorphologique. J. Bouchard, F. Huger (Onema DIR 9), O. Milley (Onema SD 21). Décembre 2014, 27 pages.<br />• http://www.onema.fr/la-biodiversite-sur-la-Digeanne</p>

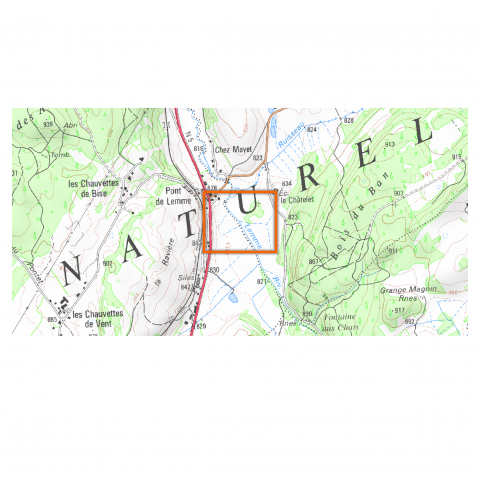

Reméandrage de la Lemme dans les marais du Châtelet et de la Savine à Saint-Laurent-en-Grandvaux

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2012 juillet 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 7500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Lemme |

| Distance à la source | 0.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

7.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.50 m

1.60 m

|

| Pente moyenne | 1.30 ‰ |

| Débit moyen | 0.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR505 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301313

|

| Code ROE |

11699

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Département(s) |

JURA (39) |

| Communes(s) |

CHAUMUSSE (LA) (39126) FORT-DU-PLASNE (39232) LAC-DES-ROUGES-TRUITES (39271) SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (39487) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer le fonctionnement du cours d'eau et des zones humides alluviales en lien avec les objectifs de concervation du site natura 2000

Associer la population locale au projet de restauration écologique

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Affluent de la Saine en rive gauche et sous-affluent de l’Ain, la Lemme est un petit cours d’eau de moyenne mon­tagne long de 17 km. Son bassin versant couvre 148 km2. Depuis sa source jusqu’à son confluent, la Lemme traverse, sur le plateau du Grandvaux, deux vastes zones humides, les marais du Chatelet et de la Savine, puis s’enfonce dans des gorges. Le bassin versant est occupé par des forêts mais aussi des prairies où se pratique l’élevage de vaches laitières pour la production du comté et du morbier.</p><p style="text-align: justify;">Le cours de la Lemme est aménagé dès le Moyen-Âge. Au début des années 1970, de gros travaux sont entrepris dans le cadre d’un plan de drainage. Afin de gagner des terrains agricoles sur les marais, des travaux de rectification et de recalibrages affectent la Lemme et ses affluents. Ces travaux n’ont pas l’effet escompté et l’ex­ploitation du marais est peu à peu abandonnée tandis que les saules le colonisent. Seules les par­celles en périphérie du marais restent exploitées (fauche, pâture). Les travaux conduisent à l’inci­sion du lit, amplifiée par le déficit en apport so­lide résultant des curages, à l’homogénéisation des écoulements, des profondeurs et des subs­trats, à l’appauvrissement en habitats piscicoles, au drainage des nappes d’accompagnement et à l’assèchement d’une partie du marais.</p><p style="text-align: justify;">De plus, la continuité écologique entre les marais du Chatelet et de la Savine est rompue par la présence sur la Lemme de trois seuils (de hauteur de chute de 0,6 à 1,3 m) infranchissables pour les poissons des têtes de bassin (truite fario et chabot).</p><p style="text-align: justify;">Malgré ces aménagements passés, les marais et les cours d’eau gardent un fort intérêt du fait de la pré­sence d’espèces végétales et animales protégées et/ ou patrimoniales et d’habitats d’intérêt communau­taire inscrit dans le site Natura 2000 « Grandvaux ».</p><p style="text-align: justify;">La Lemme est classée comme réservoir biologique (article L. 214-17 liste 1).</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">À partir des années 1990, les acteurs locaux, notam­ment le monde de la pêche, prennent conscience des dommages occasionnés par les plans de drainage à l’intérêt écologique des marais et du cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Le reméandrage de la Lemme est une des actions prioritaires du document d’objectifs du site Natura 2000 de Grandvaux (2009), et s’inscrit dans un vaste plan de reconquête du fonctionnement des zones humides. L’absence d’usages forts sur les marais et la proportion de parcelles communales (un tiers) comptent parmi les facteurs facilitateurs du projet.</p><p style="text-align: justify;">Après dix années nécessaires au montage du projet (étude préalable, phase de conception, démarches réglementaires, etc.), le projet, porté par le Parc na­turel régional du Haut-Jura (PNR) et soutenu finan­cièrement par de nombreux partenaires, voit le jour en 2011. Il se décompose en deux grandes phases : la restauration de la Lemme au niveau du marais du Chatelet, et la restauration de la Lemme au niveau du marais de la Savine.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">L’objectif premier de ces travaux est de remettre la Lemme et ses affluents dans leurs lits d’origine. L’ancien tracé est retrouvé grâce aux données ca­dastrales, aux relevés topographiques de terrain, ainsi qu’à l’utilisation de télédétection aéroportée de haute précision. Lorsque le tracé originel n’était plus visible, un nouveau tracé a pu être dessiné sur certains tronçons.</p><p style="text-align: justify;">Le tracé du nouveau lit est creusé volontairement sous-dimensionné. Les berges sont façonnées de fa­çon verticale, l’érosion naturelle devant permettre de retrouver un profil naturel. Des matériaux miné­raux grossiers sont introduits au fond du lit du cours d’eau pour stabiliser les jonctions entre le nouveau tracé et le chenal conservé. Après la réalisation de pêches électriques de sauvegarde, les fossés de drai­nages et l’ancien cours sont comblés. Des bouchons de marne sont installés afin d’éviter une captation</p><p style="text-align: justify;">En complément de ces travaux de reméandrage, les quatre ouvrages infranchissables, situés sur la Lemme entre les marais du Chatelet et de la Savine, sont traités : trois sont effacés, un est amé­nagé pour permettre la libre circulation.</p><p style="text-align: justify;">Au total, 4,8 km de nouveaux lits ont été créés. Après la restauration du marais du Chatelet, la deuxième phase de travaux (restauration du ma­rais de la Savine) est effectuée en 2014, aboutis­sant au reméandrage de 2,5 km.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion n’est mise en place. Le site est laissé libre d’évoluer.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Les mesures de suivi concernent la Lemme et ses affluents. Des expertises biologiques sont réalisées avant travaux via des inventaires piscicoles en 2009 et macroinvertébrés en 2004. Des inventaires d’habitats, de faune et de flore sont réalisés dans les marais du Chatelet et de la Savine. Des piézomètres sont installés avant les travaux pour suivre les effets de la restauration sur la nappe alluviale. Enfin, des mesures de température des eaux sont effectuées en continu dans les marais du Châtelet et de la Savine. Il est prévu de suivre l’évolution du milieu en 2017, soit n + 5 pour le Châtelet et n + 3 pour la Savine. De nouveaux inventaires seront réalisés sur les mêmes compartiments et selon les mêmes protocoles que lors de l’état initial.</p>

Le bilan et les perspectives

<div style="text-align: justify;">Cette opération permet de restaurer la fonctionnali­té hydraulique et écologique des 60 ha du marais du Chatelet et de 30 ha de celui de la Savine.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">L’état des lieux initial montre une dégradation hydro­morphologique de la Lemme et de ses affluents (ho­mogénéité des substrats, des profondeurs et des écoulements), impactant la qualité hydrobiologique, avec un peuplement d’invertébrés benthiques de faible variété taxonomique. Les résultats des pêches électriques montrent un peuplement déséquilibré dû à la mauvaise qualité des habitats aquatiques et à la faiblesse de la lame d’eau. En aval du marais notamment, le peuplement observé est très éloigné du peuplement attendu en raison de la faiblesse des effectifs de la truite fario et de ses espèces d’accom­pagnement, la loche franche et le vairon.</div><p style="text-align: justify;">Le suivi post-travaux devra permettre de mesurer l’évo­lution des conditions d’accueil du milieu aquatique. La fréquentation inédite du site par la marouette ponc­tuée et la bécassine des marais est un signe probable de l’amélioration du fonctionnement du marais.</p><div style="text-align: justify;">Les objectifs techniques (diversification des habitats aquatiques, connectivité avec le marais, reconstitu­tion des phénomènes hydrologiques avec soutien des débits d’étiage) sont atteints, malgré les contre­temps survenus lors de la phase de chantier (diffi­cultés liées à la topographie locale et aux conditions météorologiques). Les ponts de franchissement des cours d’eau, installés pour le chantier et maintenus, facilitent désormais l’accès aux parcelles agricoles.</div><div style="text-align: justify;">Ce projet a nécessité un très grand investissement de la part des chargés de mission du PNR du Haut-Jura. L’émergence du projet a été longue, avec une phase préparatoire complexe.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Au niveau local, aucun des propriétaires concernés ne s’est opposé au projet. Il s’agissait plus d’interroga­tions sur le devenir des pratiques agricoles.</div><div style="text-align: justify;">Les résultats du diagnostic ont permis de motiver la démarche de restauration de la Lemme. Le succès du projet repose sur la volonté commune de restauration des marais (acteurs locaux, acteurs insti­tutionnels) et sur l’importante communication à desti­nation des élus, riverains, scolaires pendant et après la phase de chantier. La forte implication de l’associa­tion de pêche de la Lemme (AAPPMA) est également une des clés du succès via son rôle de porteur de projet et de médiateur sur le terrain.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Le travail de communication engagé pour la pre­mière phase de travaux a porté ses fruits : l’accepta­tion du projet de restauration du marais de la Savine a été beaucoup plus rapide.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">In fine, cet ambitieux programme de restauration globale de la Lemme sur le plateau de Grandvaux a permis la restauration de la moitié amont de la rivière (7,5 km) et de 130 ha de marais, l’effacement de quatre seuils et le comblement de 6 km de fossés.</div><div style="text-align: justify;">Des actions similaires sont menées sur le ruisseau de Gavalo et des travaux sont prévus dans les vallées de la Bienne, de l’Ain et de l’Orbe jusqu’en 2018.</div>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Un important projet d’accompagnement pédagogique est réalisé par la Maison de la réserve naturelle du lac de Remoray. Durant les travaux, ce programme concernait deux écoles primaires et un collège.</p><p style="text-align: justify;">Une exposition itinérante, incluant les travaux des scolaires, clôture ce projet pédagogique. La préparation du chantier, en 2011, sert aussi de support pédagogique à des étudiants en BTS.</p><p style="text-align: justify;">Un film sur le projet de restauration, réalisé pour restituer au grand public l’ensemble de la démarche, est à disposition sur le site internet du PNR du Haut-Jura.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, le parc a mis en place deux panneaux informatifs sur la Lemme et les travaux de restauration.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Témoignages sur la restauration de la Lemme et de ses zones humides

Coûts

| Coût des études préalables | 78 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

527 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 34 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 639 300 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (43,3 %), Département du Jura (26,2 %), EDF (11,7 %), - ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) via un appel à projet (8,6 %), - Fédération départementale de pêche 39 et AAPPMA de la Lemme (5,9%), - PNR du Haut- Jura via les cotisations des communes du bassin versant (4,3%). |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau des milieux aquatiques, Fédération départementale de pêche 39, bureau d’études Téléos. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura

|

| Contacts | Pierre Durlet |

|

PNR du Haut-Jura

p.durlet@parc-haut-jura.fr |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura

|

| Contacts |

Pierre Durlet PNR du Haut-Jura p.durlet@parc-haut-jura.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Diagnose écologique des cours d’eau de la zone humide du Pont de Lemme en vue de sa réhabilitation. Téléos H Décourcière, F. Degiorgi, M Goguilly, J.P. Grandmottet. Août 2004, 66 pages.<br />• Réhabilitation de la Lemme et de son Marais au niveau de Pont de Lemme. Communes de Fort-du-Plasne et de la Chaumusse (39) - Document d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau - Avril 2010 - Teleos, Hydrobiome. 147 pages.<br />• Restauration de la Lemme, de ses affluents et du marais du Chatelet - Bilan des travaux et de l’accompagnement pédagogique 2012-2014. Pierre Durlet (PNR du Haut-Jura), Maison de la réserve du lac de Remoray. 17 pages.<br />• Retour d’expérience - Restauration des milieux tourbeux - Restauration hydraulique d’un marais tourbeux par reméandrement d’un cours d’eau et de ses affluents, l’exemple de la Lemme (39). Pôle-relai Tourbières http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/rexpe%20Lemme.pdf<br />• Site internet du PNR du Haut-Jura - pages consacrées au projetet film du projet : http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/gestion-environnement/restauration-des-milieux/restauration-en-riviere-et-milieux-humides.263-280-333__1302.php</p>

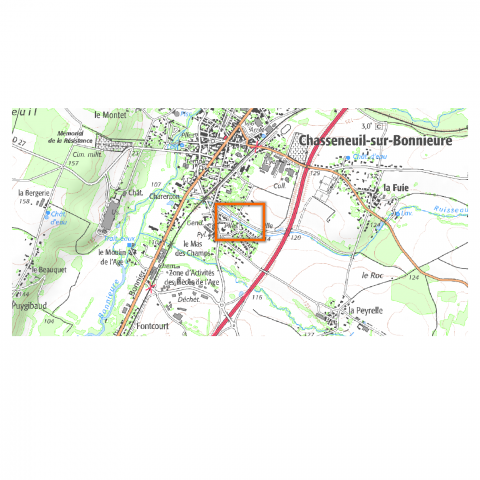

Remise en état du ruisseau de la Rivaille suite à des travaux de curage et de rectification illégaux à Vigoux

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/11/2017

Créée le 22/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2011 septembre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 290 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Rivaille |

| Distance à la source | 0.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.10 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.50 m

|

| Pente moyenne | 7.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Réservoir biologique au sens de l'article L. 214-17 du CE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0420 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

INDRE (36) |

| Communes(s) |

VIGOUX (36239) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Assurer la remise en état du site dégradé

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques

Limiter les pressions liées à l'élevage bovin

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Rivaille est un ruisseau de tête de bassin de 2,8 km de long qui prend sa source à 240 m d’altitude sur la com­mune de Vigoux (Indre). Le paysage est à dominante bo­cagère ; l’habitat humain y est dispersé. À proximité de la source de la Rivaille, la pente est assez faible et l’écoule­ment est intermittent. Plusieurs sources diffuses drainent les terrains, formant une zone humide dans laquelle se perd ponctuellement le lit du cours d’eau. Quelques centaines de mètres en aval, à hauteur du bois du Gaty, la pente s’accentue et le lit mineur est plus marqué. La confluence avec l’Abloux se situe à moins de deux kilo­mètres, sur la commune de Saint­Gilles. Le bassin de l’Abloux et ses affluents, en première catégorie piscicole, est un des derniers du département de l’Indre abritant une population naturelle de truite fario. Dans sa moitié amont, la Rivaille subit des pressions d’origine agricole liées à l’élevage bovin.</p><p style="text-align: justify;">La zone de source reçoit également les eaux du ré­seau pluvial de l’autoroute A20, située quelques centaines de mètres à l’est. Sur tout son linéaire, des anciens travaux de rectification et recalibrage pro­voquent des incisions ponctuelles du lit et la forma­tion de chutes qui limitent les possibilités de mon­taison de géniteurs depuis l’Abloux vers les sites de reproduction les plus amont.</p><p style="text-align: justify;">Malgré cela, la Rivaille est un ruisseau qui présente, sur les portions les moins dégradées, une granulomé­trie variée, une mosaïque d’habitats et des vitesses d’écoulement hétérogènes favorables au dévelop­pement de la truite fario et de ses espèces d’accom­pagnement. Elle a donc les caractéristiques d’un ruisseau pépinière contribuant à la dynamique de la population de l’Abloux.</p><p style="text-align: justify;">En 2009, l’agriculteur exploitant les parcelles com­munales situées dans la partie amont du bassin a voulu « assainir et drainer » ce secteur peu favorable à l’élevage (prairie très humide et lit mineur détruit par le piétinement des bovins). Il a alors réalisé, sans autorisation environnementale préalable, des tra­vaux sur un linéaire total de 290 m :</p><p style="text-align: justify;">• en amont de la route communale (entre deux pas­sages busés), débroussaillement, curage, rectifica­tion et dérivation du lit ;</p><p style="text-align: justify;">• et en aval de la route, dans un secteur de plus forte pente, avec une dérivation rectiligne suivie d’un re­profilage du lit.</p><p style="text-align: justify;">Ces travaux ont fortement altéré le lit mineur et les berges de la Rivaille, détruisant les habitats favo­rables à la faune aquatique, accentuant localement les phénomènes d’incision et entrainant des fines argilo-­limoneuses vers la partie aval du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Les agents du service départemental de l’Office na­tional de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) constatent ces travaux irréguliers en novembre 2009 et dressent un procès-verbal d’infraction pour défaut d’autorisation Eau <em>(art. L. 216-8 du Code de l’environ­nement, devenu depuis l’art. L. 173-1/§I)</em>.</p><p style="text-align: justify;">Une proposition de transaction pénale, avec remise en état, est émise par la Direction départementale des territoires (DDT) et acceptée par le contrevenant début 2011. Le procureur charge l’Onema de contrô­ler la bonne réalisation de cette remise en état. Celle­-ci implique un agrément préalable du projet de restauration établi par le contrevenant et une information sur les dates de lancement et d’achève­ment des travaux permettant leur suivi effectif.</p><p style="text-align: justify;">Le bon état d’esprit du contrevenant, l’absence d’en­jeux anthropiques et la localisation en tête de bassin ont fourni un contexte favorable à la réalisation ra­pide des travaux de remise en état.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Au cours de l’année 2011, plusieurs réunions de préparation et de cadrage des travaux ont lieu sur site, en présence de l’Onema (service départemental et délégation interrégionale), de l’exploitant et oc­casionnellement de la Fédération de pêche de l’In­dre et du service instructeur (DDT). Sur la base de références bibliographiques et des caractéristiques morphologiques du lit naturel de la Rivaille sur des portions non altérées, les services de l’Onema déter­minent l’objectif de la remise en état : la restauration du lit mineur en fond de talweg avec reméandrage et recharge granulométrique. Un dimensionnement spécifique est réalisé pour chacun des secteurs de part et d’autre de la route communale, en adaptant les caractéristiques morphologiques (gabarit, sinuo­sité, profils en long et en travers, alternance des fa­ciès et granulométrie) à la pente et à l’hydrologie.</p><p style="text-align: justify;">La phase de travaux se déroule sur deux journées en septembre 2011. Le terrassement du nouveau lit est réalisé par l’agriculteur lui-même à l’aide de sa pelle mécanique, sous le contrôle des agents de l’Onema. Le matelas alluvial est entièrement recréé sur une épaisseur de 15 à 20 cm, par apport de matériaux alluvionnaires de granulométrie variée. Des blocs dispersés sont ajoutés pour diversifier le milieu. Le linéaire de la Rivaille est allongé d’environ 350 m.</p><p style="text-align: justify;">Le passage busé amont est également réaménagé par l’exploitant agricole (réorientation et recalage de la buse, rétrécissement du lit mineur en amont) pour limiter la sédimentation et maintenir un en­noiement permanent de la buse sans rupture de continuité biologique.</p>

La démarche réglementaire

Procès verbal de constatation pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, Code NATINF n° 13167.

La gestion

<p>L’exploitant des terres doit assurer l’entretien de la végétation rivulaire : il a été convenu de laisser la vé­gétation rivulaire se développer naturellement.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">En raison du contexte particulier de ces travaux, un état initial n’a pu être réalisé. Le suivi s’est limité à quelques visites ponctuelles (2 et 6 mois, 1, 2 et 3 ans après les travaux) pour s’assurer de l’évolution morphologique du cours d’eau et de la colonisation par la faune aquatique (indices visuels). Un suivi photographique annuel est réalisé par le service départemental de l’Onema.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Le nouveau tracé, bien adapté à la configuration locale n’a fait l’objet que de quelques micro-ajustements de faible ampleur, même après des événe­ments hydrologiques importants. La recolonisation par les macro­invertébrés a été rapide (dès les pre­miers mois) avec une présence de taxons sensibles (comme des éphémères du genre epeorus). La végé­tation rivulaire a bien repris. Le matelas alluvial res­tauré n’est pas colmaté ; il assure la présence d’habi­tats variés et de zones favorables à la reproduction des poissons, mais en 2015 aucune recolonisation pis­cicole n’est encore observée. La présence d’obstacles situés en aval (petites chutes d’eau liées à l’incision de la roche­mère) semble bloquer la recolonisation par les poissons, mais n’empêche pas la remontée de l’écrevisse (espèce invasive) observée depuis l’aval.</p><p style="text-align: justify;">Un projet de restauration de la continuité piscicole de la Rivaille, complémentaire des travaux de remise en état de 2011, a été envisagé par la Fédération de pêche de l’Indre. Compte tenu du faible linéaire concerné, cela ne constitue pas un enjeu prioritaire pour l’instant et aucune action n’a été engagée.</p><p style="text-align: justify;">Une végétation dense (roncier) forme une bar­rière physique limitant l’accès du lit au bétail. Aussi, contrairement aux préconisations initiales, seules les parcelles situées en amont de la route communale ont été clôturées. Malgré l’absence d’entretien de cette végétation rivulaire, des pousses d’essences arbustives (saules, aulnes) ont récemment été observées et pourraient permettre à moyen et long termes de remplacer ou de limiter le développement des ronces.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Depuis ces travaux, ce site est fréquemment cité comme exemple pour favoriser l’émergence et la concrétisation de projets de restaurations similaires dans des contextes parfois très variés (ex : l’Argentière dans les Deux-Sèvres). Il permet notamment de sensibiliser le monde agricole sur la nécessité de préserver les têtes de bassins et offre un bon exemple d’accommodement et de conciliation dans l’intérêt des milieux avec un usager de bonne volonté.</p>

Coûts

10 h de pelleteuse (fournie et pilotée par l’agriculteur) : 0 € Matériaux grossiers (blocs et pierres fournis par l’agriculteur) : 0 € Matériaux alluvionnaires (47 m3 de graviers et cailloux) d’origine extérieure : 580€

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

580 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Onema et Service instructeur : procureur de la République et DDT de l’Indre. |

| Maître d'ouvrage |

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

|

| Contacts | François Pellerin |

| 06 70 29 44 29 |

| Maître d'ouvrage |

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

|

| Contacts |

François Pellerin 06 70 29 44 29 François Pellerin 06 70 29 44 29 |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Projet de restauration du ruisseau de la Rivaille - Rapport de synthèse, Onema SD 36., M. Roques, février 2011.</p><p><br />• Restauration du cours d’eau la Rivaille (36) - Éléments d’élaboration du dossier technique, M. Bramard, 25 juin 2011.</p>

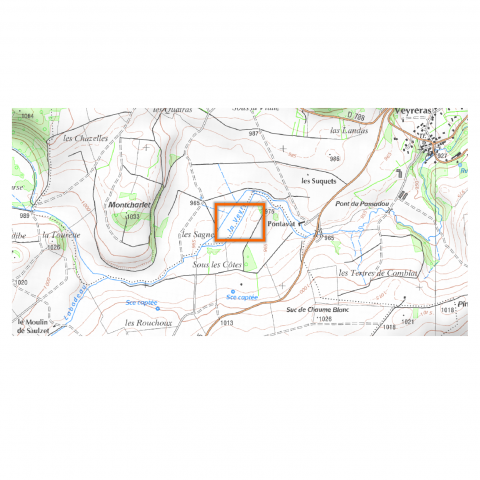

Reméandrage de la Pisancelle et effacement de trois ouvrages sur le Rongeant à Poissons

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/11/2017

Créée le 22/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2013 septembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rongeant |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.50 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 (Rongeant) |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR112 F5216000 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

17798

17803

17931

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

HAUTE-MARNE (52) |

| Communes(s) |

POISSONS (52398) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Rétablir la continuité écologique.

Sécuriser des ouvrages déchaussés par l’érosion.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Rongeant et son affluent principal la Pisancelle s’écoulent dans le bassin hydrographique de la Marne. Leurs bassins versants respectifs couvrent une superficie de 76km2 pour le Rongeant et de 20 km2 pour la Pisan­celle. Ces bassins ont une occupation majoritairement agricole avec des cultures céréalières (maïs, tournesol, etc.) et de l’élevage. Toutefois, près d’un quart de la su­perficie des coteaux est occupé par des forêts.</p><p style="text-align: justify;">Victime de cette activité agricole, la Pisancelle a subi dans les années 1960-1970 un important recalibrage qui en­gendre de nombreux dysfonctionnements. L’incision de la Pisancelle sur la partie recalibrée est le facteur le plus problématique. Sur certains secteurs, les berges peuvent atteindre une hauteur de 2,5 m entrainant un risque de déchaussement pour un pont.</p><p style="text-align: justify;">À proximité de la commune de Poissons (en aval de l’incision), le cours d’eau s’élargit pour mesu­rer près de 10 m de large. Cette incision banalise les écoulements et favorise l’assèchement du lit majeur et du lit mineur en période d’étiage.</p><p style="text-align: justify;">Le Rongeant est un cours d’eau salmonicole, clas­sé en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Il abrite l’ombre commun et la truite fario. Trois ouvrages successifs sont à l’origine de la rupture de la continuité écologique, préjudiciable pour ces espèces en particulier : le seuil de la ferme de la Forge [ROE 17803] provoquant un remous de 150 m, le seuil de la scierie du Fourneau [ROE 17798] provoquant un remous de 200 m et le seuil de la ferme de la Mothe [ROE 17931].</p><p style="text-align: justify;">Ces ouvrages sont infranchissables avec une hauteur de chute d’environ 1 à 1,5 m chacun. Le Rongeant subit, comme la Pisancelle, un phénomène d’incision marqué. En aval du seuil de la scierie du Fourneau, l’érosion régressive est particulièrement forte, en rai­son des extractions de graviers et de travaux anciens de déplacement et de rectification du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le Syndicat intercommunal d’aménagement hydrau­lique Marne Vallage (SIAH Marne Vallage) entre­prend en 2004 la réalisation d’une étude globale des cours d’eau de la Marne et de ses affluents. Cette étude permet de mettre en place un programme pluriannuel de restauration et d’entretien. Elle montre l’intérêt écologique important du Rongeant et de la Pisancelle, notamment pour les espèces re­pères truite fario et ombre commun. L’Agence de l’eau Seine Normandie (AESN), souhaitant promou­voir des actions de restauration ambitieuses sur son territoire, lance un appel à projet pour la sélection d’actions dans son nouveau programme des « sites ateliers ». Ce programme a pour but de susciter des projets de restauration des milieux aquatiques et de les valoriser notamment par la mise en œuvre de sui-vis écologiques et d’une communication spécifique. Le SIAH Marne Vallage saisit cette opportunité en proposant l’intégration de l’action de reméandrage de la Pisancelle et de restauration de la continuité écologique du Rongeant dans ces sites ateliers.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet a fait l’objet d’une importante concerta­tion avec les agriculteurs par l’intermédiaire de la Chambre d’agriculture pour prendre en compte leurs attentes et leurs craintes.</p>

Les travaux et aménagements

<ul><li style="text-align: justify;"><strong>Le reméandrage de la Pisancelle</strong> (2013)</li></ul><p style="text-align: justify;">Deux techniques de reméandrage sont utilisées. La première dite « classique » consiste en la création d’un nouveau lit dont le tracé suit les points bas de la vallée et qui est sous-dimensionné pour permettre au cours d’eau de s’auto-ajuster au gré des crues mor­phogènes successives. Des matériaux grossiers sont posés sur la rive convexe des nouveaux méandres créés pour favoriser l’érosion sur la zone concave et retrouver un transport sédimentaire. L’ancien lit est comblé, notamment avec les matériaux enlevés lors de la création du nouveau lit.</p><p style="text-align: justify;">L’autre type de reméandrage dit « provoqué » consiste à combler partiellement le cours d’eau surdimension­né avec du « tout venant » compacté puis à apporter des matériaux mobilisables dans le lit mineur. Cette technique est employée lorsque le cours d’eau est déjà au point bas de la vallée, le lit ne pouvant alors pas être déplacé.</p><p style="text-align: justify;">Le linéaire de restauration pour ces deux types d’aménagement est respectivement de 1 865 m pour le reméandrage classique et de 1 055 m pour le re­méandrage provoqué.</p><p style="text-align: justify;"> </p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>Le contournement du seuil de la Mothe </strong>(2014)</li></ul><p style="text-align: justify;">La solution retenue pour aménager l’ouvrage hydrau­lique de la ferme de la Mothe est la création d’un bras de contournement en utilisant l’ancien lit méandri­forme du Rongeant encore visible et en eau en pé­riode de crue. Cet ancien bras est légèrement terrassé pour enlever la terre végétale dans le fond du lit mi­neur et recréer un nouveau profil sous-dimensionné.</p><p style="text-align: justify;"> </p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>L’effacement des seuils de la Forge et des Fourneaux </strong>(2014-2015)</li></ul><p style="text-align: justify;">Les seuils de la ferme de la Forge et de la scierie du Fourneau sont effacés (un arasement et un dérase­ment). Pour compléter cette action, deux seuils de fond sont placés en aval des anciens ouvrages pour éviter la propagation de l’érosion régressive.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p>Suivi de l’auto-ajustement de la rivière et plantation d’une ripisylve.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Sur le Rongeant, l’état initial est réalisé en 2012 en amont des seuils de la ferme de la Mothe et de la ferme de la Forge, et de part et d’autre du seuil de la scierie du Fourneau. Les compartiments hydromorphologiques et piscicoles sont suivis. L’état post-travaux est prévu pour 2016. Sur la Pisancelle, l’état initial est réalisé en 2013 sur trois stations placées dans le lit rectifié. Les mesures portent sur les compartiments macroinvertébrés benthiques, poissons et hydromorphologiques.</p><p style="text-align: justify;">L’état post-travaux commence dès fin 2013.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les premiers résultats de cette opération sont en cours de traitement mais certaines améliorations sont déjà visibles. Les mesures hydromorphologiques mettent en évidence un ajustement rapide de la Pisancelle après travaux. La profondeur a augmenté de 10 cm et la largeur de 50 cm sur certains secteurs. Cette évo­lution, prévue initialement, s’est aujourd’hui ralentie, mais une dynamique naturelle est encore bien percep­tible au niveau des méandres avec des zones de dépôt et des zones d’érosion. À noter : à la jonction aval du reméandrage avec le tracé non modifié de la Pisan­celle, une incision s’est développée sur environ 100 m immédiatement après les travaux, nécessitant une in­tervention : un élargissement local et la pose de ma­tériaux plus grossiers a permis de régler le problème.</p><p style="text-align: justify;">Les premiers résultats du suivi hydro-sédimentaire renseignent sur les vitesses de déplacement lentes des substrats rapportés et démontrent une stabilité globale des travaux réalisés.</p><p style="text-align: justify;">La Pisancelle est rapidement recolonisée par les macro-invertébrés benthiques comme en témoigne la présence de taxons polluosensibles (<em>Isoperla, Tae­niopteryx, Brachyptera </em>et<em> Odontocerum</em>). Les don­nées sur la thermie et sur l’ichtyofaune récoltées en 2015 sont en cours d’analyse.</p><p style="text-align: justify;">L’effacement ou le contournement des seuils du Ron­geant permet la réouverture de ce cours d’eau pour l’ombre commun et la truite fario, ce qui leur fournit un accès aux frayères recensées en amont (Rongeant et Pisancelle). Plusieurs prises de pêcheurs en 2015 et 2016 confirment que l’ombre commun, présent avant travaux en aval des ouvrages effacés, a au­jourd’hui réapparu en amont.</p><p style="text-align: justify;">Une enquête de perception a été menée par la Chambre d’agriculture avant les travaux de reméan­drage de la Pisancelle pour connaître les attentes de chacun. Cette enquête est actuellement reconduite pour récolter les différents avis et en ressortir les points positifs et négatifs. Sur la partie restaurée, un exploitant a confirmé que ses terres étaient plus hu­mides après les travaux ce qui apporte une plus-va­lue pour son activité d’élevage bovin. Le fait qu’il y ait les mêmes propriétaires et exploitants de part et d’autre du cours d’eau a été une des clés d’acception du reméandrage.</p><p style="text-align: justify;">En termes de limite d’efficacité de ce programme, le reméandrage n’a pas permis de régler le problème des assecs récurrents de la Pisancelle qui sont très probablement d’origine anthropique (drainage) : cela encourage une prise en compte plus précise de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant dans les études préalables.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Les premiers résultats de cette opération sont en cours de traitement mais certaines améliorations sont déjà visibles. Les mesures hydromorphologiques mettent en évidence un ajustement rapide de la Pisancelle après travaux. La profondeur a augmenté de 10 cm et la largeur de 50 cm sur certains secteurs. Cette évo­lution, prévue initialement, s’est aujourd’hui ralentie, mais une dynamique naturelle est encore bien percep­tible au niveau des méandres avec des zones de dépôt et des zones d’érosion. À noter : à la jonction aval du reméandrage avec le tracé non modifié de la Pisan­celle, une incision s’est développée sur environ 100 m immédiatement après les travaux, nécessitant une in­tervention : un élargissement local et la pose de ma­tériaux plus grossiers a permis de régler le problème.</p><p style="text-align: justify;">Les premiers résultats du suivi hydro-sédimentaire renseignent sur les vitesses de déplacement lentes des substrats rapportés et démontrent une stabilité globale des travaux réalisés.</p><p style="text-align: justify;">La Pisancelle est rapidement recolonisée par les macro-invertébrés benthiques comme en témoigne la présence de taxons polluosensibles (<em>Isoperla, Tae­niopteryx, Brachyptera </em>et<em> Odontocerum</em>). Les don­nées sur la thermie et sur l’ichtyofaune récoltées en 2015 sont en cours d’analyse.</p><p style="text-align: justify;">L’effacement ou le contournement des seuils du Ron­geant permet la réouverture de ce cours d’eau pour l’ombre commun et la truite fario, ce qui leur fournit un accès aux frayères recensées en amont (Rongeant et Pisancelle). Plusieurs prises de pêcheurs en 2015 et 2016 confirment que l’ombre commun, présent avant travaux en aval des ouvrages effacés, a au­jourd’hui réapparu en amont.</p><p style="text-align: justify;">Une enquête de perception a été menée par la Chambre d’agriculture avant les travaux de reméan­drage de la Pisancelle pour connaître les attentes de chacun. Cette enquête est actuellement reconduite pour récolter les différents avis et en ressortir les points positifs et négatifs. Sur la partie restaurée, un exploitant a confirmé que ses terres étaient plus hu­mides après les travaux ce qui apporte une plus-va­lue pour son activité d’élevage bovin. Le fait qu’il y ait les mêmes propriétaires et exploitants de part et d’autre du cours d’eau a été une des clés d’acception du reméandrage.</p><p style="text-align: justify;">En termes de limite d’efficacité de ce programme, le reméandrage n’a pas permis de régler le problème des assecs récurrents de la Pisancelle qui sont très probablement d’origine anthropique (drainage) : cela encourage une prise en compte plus précise de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant dans les études préalables.</p>

Coûts

700 000 € pour le reméandrage 160 000 € pour le contournement 320000 € pour l'effacement des deux ouvrages

| Coût des études préalables | 290 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 180 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 100 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 1 570 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) (100 %). |

| Partenaires techniques du projet | - AESN, FDAAPPMA 52, Chambre d’agriculture, Direction départementale des territoires 52, Onema, - Service d’assistance technique à l’entretien des rivières du Conseil départemental de la Haute-Marne (SATER). |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique Marne Vallage

|

| Contacts | Joël Agnus |

|

SIAH Marne Vallage

Mairie de Sommermont,

Grande rue

52300 Chatonrupt-Sommermont

joel.agnus@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Candidature grand prix du génie écologique Site atelier « Rongeant ». AESN, groupement de maîtrise d’oeuvre, SIAH Marne Vallage. 2014, 17 pages.<br />• Réhabilitation du bassin versant du Rongeant - Rapport d’avant-projet. ISL Ingénierie, Sialis, JPG-ITG, / AL. juillet 2011, 45 pages et AL. août 2011, 60 pages.<br />• Étude globale pour la gestion de la Marne et de ses affluents - État des lieux diagnostic. Sialis, Teleos, Ingerop, Malavoi. Mai 2006, 178 pages.</p>

Restauration du lit du (fossé de la Hutte) par reméandrage et suppression de trois seuils à Vouneuil-sur-Vienne

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/11/2017

Créée le 22/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Biodiversité Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2011 février 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Fossé de la Hutte |

| Distance à la source | 0.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.20 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.70 m

|

| Pente moyenne | 20.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Nationale |

| Autres | du Pinail |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5410014

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

VIENNE (86) |

| Communes(s) |

VOUNEUIL-SUR-VIENNE (86298) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Améliorer la biodiversité.

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques et les habitats.

Rétablir la continuité écologique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La réserve naturelle du Pinail est l’unique réserve na­turelle nationale (RNN) du département de la Vienne. Elle est située sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne à 15 km au sud de Châtellerault et à 30 km au nord-est de Poitiers. D’une superficie de 135 hectares, la RNN fait partie intégrante des 800 hectares de « la Petite Forêt » ou « Pinail » située tout au nord de la forêt domaniale de Moulière appartenant au site Natura 2000 « Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran ».</p><p style="text-align: justify;">Ce classement en réserve protège des milieux relictuels de landes à bruyères appelés localement <em>brandes</em>. Les landes de la réserve ont la particularité d’être criblées de plus de 5 000 fosses dont environ 3 000 sont des mares permanentes. Ces fosses résultent de l’extraction, durant plus de dix siècles, de la pierre meulière, à l’origine du nom de la forêt de Moulière.</p><p style="text-align: justify;">La RNN du Pinail est créée en 1980 pour préserver ces milieux originaux de l’enrésinement et du com­blement des mares. Elle est gérée par l’Association de gestion de la réserve du Pinail (Gerepi), adminis­trée par différents collèges représentant l’ensemble des acteurs concernés : l’Office national des forêts, la commune de Vouneuil-sur-Vienne, l’ACCA locale (as­sociation de chasse), l’Université de Poitiers, Vienne Nature, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) et le Centre permanent d’ini­tiatives pour l’environnement (CPIE) Seuil du Poitou.</p><p style="text-align: justify;">La flore et la faune liées aux landes et mares humides de la RNN sont particulièrement riches et originales. On y trouve entre autres quatre plantes protégées au niveau national, 49 espèces de libellules (parmi lesquelles la leucorrhine à large queue dont c’est la seule station régionale), l’écrevisse à pieds blancs (seule population européenne connue vivant en mare), 12 espèces ou hybrides d’amphibiens, 13 taxons d’algues vertes, 37 oiseaux nicheurs, 710 es­pèces de champignons, 410 espèces végétales… Ce sont au total 2 700 espèces qui y sont répertoriées. Le ruisseau, dit <em>fossé de la Hutte</em>, contribue à la diver­sité de la réserve en abritant notamment plusieurs odonates inféodés à des eaux plus courantes comme l’agrion de Mercure, la cordulie à taches jaunes et la cordulie métallique.</p><p style="text-align: justify;">Ce petit cours d’eau temporaire de 800 m de long prend naissance dans la réserve à une altitude de 135 m et rejoint le Rivau d’Aillé, un affluent de la Vienne. Durant la période d’exploitation des pierres meulières, ce fossé est creusé, rectifié et élargi. Trois seuils constitués de remblais de pierres et de terre sont construits à la fin du XIXe siècle. Faute d’entretien et en l’absence d’une forte énergie hydraulique, le fond du cours d’eau s’est peu à peu envasé et comblé par la végétation et des atterrissements. Par endroits, le fos­sé se transforme en zones lentiques tandis qu’ailleurs les écoulements de surface disparaissent.</p><p> </p><p> </p><p> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le projet de restauration du fossé de la Hutte est por­té par Gerepi, auprès du Syndicat de rivière Vienne et affluents dans le cadre du contrat territorial Vienne aval 2007-2012 dédié à l’entretien et à la restaura­tion du bassin. Ce contexte permet d’obtenir des financements pour la restauration de milieux d’eaux courantes, rares sur la réserve, favorisant ainsi la conservation ou la restauration d’habitats d’espèces sensibles.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux de restauration débutent en septembre 2011, à la fin de l’été afin de limiter le dérange­ment pour la faune (notamment la nidification des oiseaux), et de profiter des faibles débits. Dans un premier temps, la végétation rivulaire est fauchée manuellement sur tout le linéaire pour assurer une bonne visibilité du lit pendant les travaux. Puis, les trois obstacles à l’écoulement en remblai de pierres et de terre sont dérasés à la pelle mécanique.</p><p style="text-align: justify;">Dans un deuxième temps, en octobre 2012, après un repérage exhaustif à pied des habitats sensibles présents, un nouveau lit est créé et aménagé dans le fond du talweg existant. La restauration du lit mineur dans le champ d’expansion naturel des crues s’avère en effet impossible, le lit majeur ayant été complè­tement bouleversé par les carriers. Tout d’abord, les berges et le fond du lit majeur existant sont ter­rassés de manière à remobiliser les matériaux pier­reux naturellement présents et à évacuer les zones d’atterrissement vaseux végétalisées. Les sédiments sableux et graveleux, plus intéressants pour les larves d’invertébrés, sont conservés. C’est le principe des lits emboités de dimensions restreintes mais adaptées au contexte de source et de faible amplitude des débits qui est mis en œuvre. Aucune recharge granulomé­trique n’est réalisée car l’apport de matériaux exo­gènes aurait changé l’équilibre physico-chimique de ce milieu acide peu riche.</p><p style="text-align: justify;">Les contraintes d’accès aux rives et la sensibilité des habitats en fond de fossé (cariçaie ou phragmitaie sur fonds meubles) rendent difficile la phase de travaux. Des précautions sont nécessaires pour l’accès des engins qui sont choisis pour s’adapter aux contraintes locales et à la sensibilité des sols : mini-pelle à l’aval, pelle à long bras à l’amont.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration au titre de la loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p class="CM7" style="line-height:12.15pt">Il est décidé de laisser un nouvel équilibre naturel se mettre en place, notamment en ce qui concerne la reprise de la végétation pionnière.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Gerepi réalise un suivi régulier de la faune et de la flore de l’ensemble de la réserve naturelle depuis 1996, ce qui donne une bonne connaissance de l’état initial du fossé avant travaux. En ce qui concerne le fossé de la Hutte, des suivis des libellules de l’en¬semble du linéaire (divisé en une dizaine de tronçons homogènes) sont menés tous les ans en juin, juillet et août.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les premières observations et suivis réalisés depuis la fin des travaux sont plutôt positifs. L’eau des précipitations et des mares ruisselle à nou­veau en surface dans le fossé de la Hutte et non plus en souterrain entre les dépressions stagnantes. Ainsi, conformément aux objectifs du projet, un habitat d’eau courante est restauré.</p><p style="text-align: justify;">Ceci permet l’installation d’un cortège d’espèces associées. Ainsi, la surface du fossé colonisée par des characées est passée de quelques placettes à l’ensemble du linéaire. De même, une dizaine de nouvelles espèces d’odonates sont recensées et le nombre total d’individus observés est multiplié par cinq en trois ans. En revanche, dès l’année suivant les travaux, en 2013, la restauration de la continuité écologique et des écoulements de surface entre le fossé et les mares amont a permis la colonisation par la perche-soleil, une espèce classée nuisible (article R. 432-5 du Code de l’environnement). Elle n’avait jamais été observée auparavant dans le fossé de la Hutte et le Rivau d’Aillé. Il aurait été préférable d’an­ticiper cet impact potentiel de l’aménagement.</p><p style="text-align: justify;">Les travaux ont permis la participation d’Audacie, structure d’insertion par l’activité économique (SIAE). Ainsi, lors de la phase de fauche manuelle de la végé­tation, plusieurs personnes connaissant des difficul­tés d’accès à la vie professionnelle ont pu avoir une activité et acquérir de nouvelles compétences.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La valorisation de l'opération