PÉGASE V : Suppression d’un remblai en zone humide comme mesure compensatoire à la construction d’une ZAC

Créée le 06/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Surface concernée par les travaux | 0.56 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0046 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

LANNION (22113) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération |

Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Lannion Trégor Communauté

|

| Contacts | Katell Prigent |

|

katell.prigent@lannion-tregor.com |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

LE PONT GUÉRIN : Suppression de remblai et de lagunes en zone humide

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2019 mai 2019 |

| Surface concernée par les travaux | 3.90 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0113 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

GAEL (35117) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 93000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Société SPTP Bidault, |

| Maître d'ouvrage | Communauté de communesSaint-Méen Montauban (CCSMM)

|

| Contacts | |

|

cycles.eau@stmeen-montauban.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

KERAVILIN : Restauration d’un fond de vallée utilisé pour le dépôt de matériaux

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2014 décembre 2016 |

| Surface concernée par les travaux | 0.18 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR1456 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

PLOUNEVEZ-LOCHRIST (29206) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 9000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Propriétaire |

| Maître d'ouvrage | Syndicat Mixte de l’Horn

|

| Contacts | Laurie Gariglio |

|

zone-humide@smhorn.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

KERGUÉLIDIC : Restauration d’une zone humide et du cours d’eau sur le site d’un projet de lotissement

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Hydromorphologie Milieux humides Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2016 janvier 2017 |

| Surface concernée par les travaux | 0.56 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0061 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

PLABENNEC (29160) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 9000 |

| Coût des acquisitions | 316850 |

| Coût des travaux et aménagement |

330753

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 656604 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - AEH (Aménagement Environnement Hydraulique), MARC – Jardin Service |

| Maître d'ouvrage | Commune de Plabennec

|

| Contacts | Loic Jacquemond |

|

dst@plabennec.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

GUERVERN : Requalification d’un parc urbain en bord de cours d’eau

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2013 décembre 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0065 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

GUILERS (29069) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

153027

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 1457 |

| Coût total de l’opération | 154484 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Conseil départemental du Finistère |

| Partenaires techniques du projet | - Prélude - SATO - Unité Gestion des arbres de BM - Thépaut/ Podeur - Buguel - régie de BM - Jardin Service - Sparfel - Eurovia |

| Maître d'ouvrage | Brest Métropole (BM)

|

| Contacts | Jean-Christophe Gautier |

|

jean-christophe.gautier@brest-metropole.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

PENN AR STANG : Suppression de remblai en entrée d’agglomération sur prairie para-tourbeuse

Créée le 05/02/2025

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | |

| Type de génie écologique | Déblaiement |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2012 novembre 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1.20 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0046 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Communes(s) |

LOGUIVY-PLOUGRAS (22131) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 9255 |

| Coût des acquisitions | 5355 |

| Coût des travaux et aménagement |

75020

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 82150 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Commune de Loguivy-Plougras |

| Maître d'ouvrage | CD des Côtes d’Armor

|

| Contacts | Clément Lacoste |

|

clement.lacoste@cotesdarmor.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Mise à ciel ouvert du ruisseau de Cubes par création d’un bras de contournement à Châteauneuf-les-Bains

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 avril 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 140 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Cubes |

| Distance à la source | 8.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

5.00 m

|

| Pente moyenne | 2.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.14 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1688 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8301034

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63100) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 73 930 € HT |

| Coût des acquisitions | 20 950 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

137 800 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 202 680 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">Cette opération a été très bien acceptée par les habitants et les commerçants. Elle participe à la fois à l’amélioration écologique du ruisseau des Cubes et à l’amélioration paysagère du centre-bourg. Aujourd’hui les personnes qui passent devant ces aménagements ont envie de s’arrêter, les touristes ont aussi été agréablement surpris. Les panneaux de communication mis en place permettent de sensibiliser les personnes qui se baladent sur le site. La commune de Châteauneuf-les-Bains est prête à réitérer ce type de travaux si cela est nécessaire. En résumé, c’est un bel aménagement ! »<br />Daniel Sauvestre, maire de Châteauneuf-les-Bains.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %), Fonds européen de développement régional (FEDER) (30 %), FDAAPPMA 63 (10 %), - commune de Châteauneuf-les-Bains (10 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, DREAL Auvergne, DDT Puy-de-Dôme, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, - SMAT du bassin de la Sioule, SMAD des Combrailles, FDAAPPMA 63, AAPPMA, Agence de l’eau Loire-Bretagne |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châteauneuf-les-Bains

|

| Contacts | |

|

Mairie - 63390 châteuneuf-les-Bains

mairie-chat-les-bains@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châteauneuf-les-Bains

|

| Contacts |

Mairie - 63390 châteuneuf-les-Bains mairie-chat-les-bains@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Remise à ciel ouvert de la Sonnette et effacement d’un étang à Saint-Laurent-de-Céris

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2012 mars 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 280 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Sonette |

| Distance à la source | 4.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 0.88 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFRR6-1 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

SAINT-LAURENT-DE-CERIS (16329) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 11 450 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

110 470 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 121 920 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG) (61,2 %), Région Poitou-Charentes (18,9 %), SIEAH Son-Sonnette (11,7 %), - commune de Saint-Laurent-de-Céris (10,3 %), Département de la Charente (7,7 %). |

| Partenaires techniques du projet | - AEAG, Région Poitou-Charentes, Onema, DDT 16, Cellule migrateurs, Département de la Charente - cellule rivière - Fédération départementale de pêche de Charente, Association de pêche (AAPPMA). |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement hydraulique du bassin du Son-Sonnette

|

| Contacts | Camille Lafourcade |

|

SIEAH du bassin Son-Sonnette

sieah.sonsonnette@orange.fr |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'étude et d'aménagement hydraulique du bassin du Son-Sonnette

|

| Contacts |

Camille Lafourcade SIEAH du bassin Son-Sonnette sieah.sonsonnette@orange.fr Camille Lafourcade SIEAH du bassin Son-Sonnette sieah.sonsonnette@orange.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

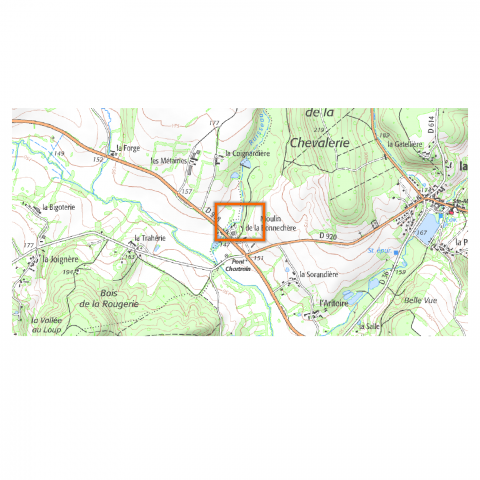

Retour dans son talweg d’origine et restauration de la continuité écologique de la Coignardière

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Restauration de frayères Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 octobre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 515 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Coignardière |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 13.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0475 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

30381

30386

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

ORNE (61) |

| Communes(s) |

MADELEINE-BOUVET (LA) (61241) MOUTIERS-AU-PERCHE (61300) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 5 900 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

30 430 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 540 € HT |

| Coût total de l’opération | 38 720 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50 % ; Conseil régional de Basse-Normandie : 30 % ; - Communauté de communes du Perche rémalardais : 20 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; CATER Basse-Normandie |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Perche rémalardais

|

| Contacts | Aurélien Cabaret |

|

technicien de rivières de la CCPR

27 rue de la Tuilerie, 61110 Dorceau

rivieres@percheremalardais.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Restauration de la continuité écologique par remise de la rivière de Poix dans son talweg d’origine à Poix-de-Picardie

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2013 octobre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 430 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La rivière de Poix |

| Distance à la source | 4.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

4.20 m

|

| Pente moyenne | 5.36 ‰ |

| Débit moyen | 0.56 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR51 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

38293

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Département(s) |

SOMME (80) |

| Communes(s) |

POIX-DE-PICARDIE (80630) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

18 100 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 18 100 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - 80 % du financement pris en charge dans le cadre du Plan Somme : Agence de l’eau Artois - Picardie : 50 %, - Conseil régional de la Picardie : 15 %, Conseil départemental de la Somme : 15 % - Association syndicale autorisée de la Selle : 20 % |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, Fédération départementale de pêche 80, DREAL 80, Direction départementale des territoires et de la mer 80. |

| Maître d'ouvrage |

ASA de la Selle

|

| Contacts | |

| ASA de la Selle Mairie, 80160 Loeuilly |

| Maître d'ouvrage |

ASA de la Selle

|

| Contacts |

ASA de la Selle Mairie, 80160 Loeuilly |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS