Effacement du seuil de la Seine Granitière sur la Seine amont

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2009 juillet 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Seine Granitière |

| Distance à la source | 65.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 4.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

HR2a |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

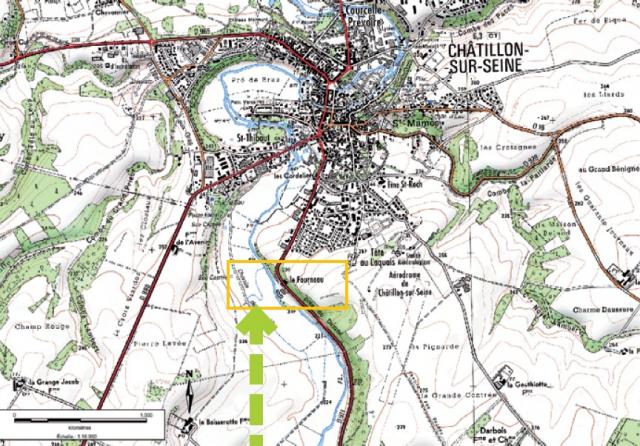

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

CHATILLON-SUR-SEINE (21154) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 15 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 2 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

98 640 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 115 640 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (40 %) - Conseil général de Côte d’Or (25 %) - Conseil régional de Bourgogne (15 %) - Fédération départementale de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique (10 %) - Syndicat intercommunal des cours d’eau Châtillonais (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Direction départementale des territoires de Côtes d’Or (DDT 21) - Fédération départementale de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 21) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal des cours d’eau Châtillonais (SICEC)

|

| Contacts | Fabrice Rouge - Technicien rivière du SICEC |

|

Autre contact : François Huger - Onema, Délégation de Bourgogne, Franche-Comté - françois.huger@onema.fr

contact@sicec.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement partiel du seuil Cros sur la Dunière

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 novembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 90 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Dunière |

| Distance à la source | 20.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0162 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

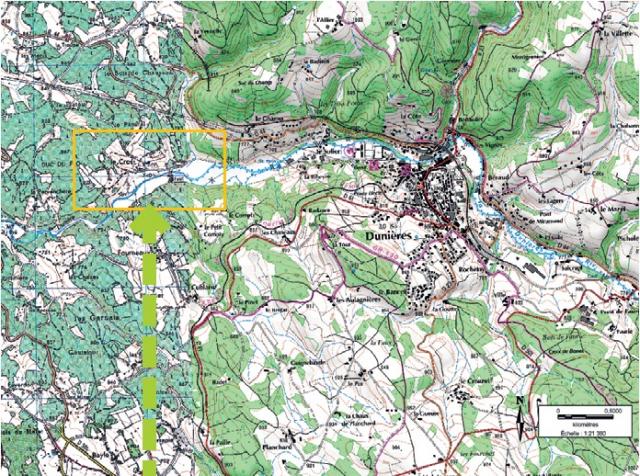

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

DUNIERES (43087) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

13 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 13 300 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (40 %) - Conseil général de Haute-Loire (20 %) - Fédération départementale de Haute-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 43) (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Commune de Dunières - Direction départementale des territoires de Haute-Loire (DDT 43) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Sicala)

|

| Contacts | Daniel Roche - Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Sicala) |

|

3, avenue Jean-Baptiste Marcet

43000 Le Puy en Velay

daniel.roche@sicalahauteloire.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement partiel d’un seuil sur l’Artuby à la Martre

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2009 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 80 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Artuby |

| Distance à la source | 12.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

12.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.03 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR257 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

43123

|

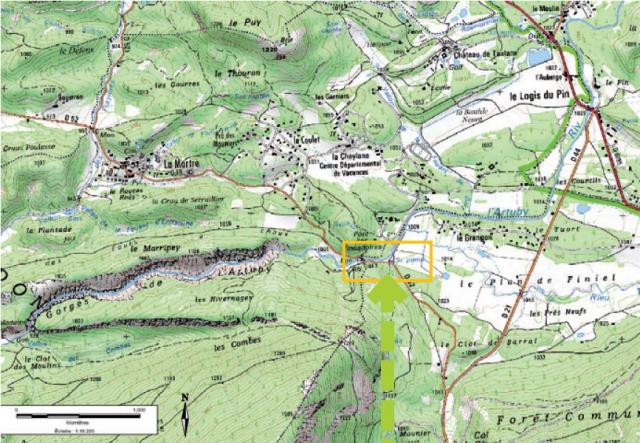

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

VAR (83) |

| Communes(s) |

MARTRE (LA) (83074) |

| Région | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 1 332 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 050 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2 372 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Communauté de communes Artuby-Verdon (100 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional du Verdon - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) – Service départemental du Var (SD 83) - Fédération départementale du Var pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAPPMA 83) |

| Maître d'ouvrage |

Communautés de communes Artuby-Verdon

|

| Contacts | Guillaume Ruiz - Parc naturel régional du Verdon |

|

gruiz@parcduverdon.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement d’un chapelet de huit étangs sur la Bildmuehle

Créée le 27/02/2012

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 avril 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bildmuehle |

| Distance à la source | 0.75 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.04 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR164 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100208

|

| Code ROE |

1522

1525

61603

61604

1524

1520

90407

57994

90406

90405

65098

65097

111449

|

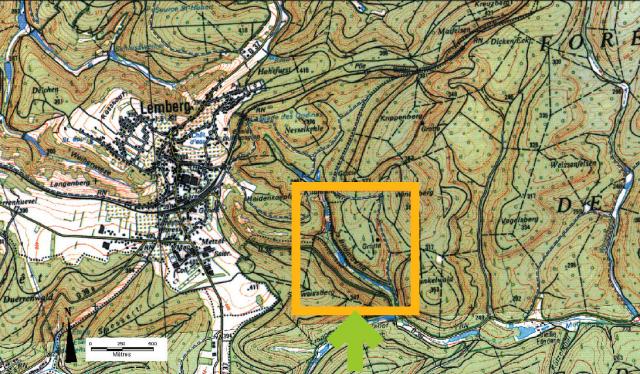

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

LEMBERG (57390) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

42 855 € HT

soit, au mètre linéaire : 38 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 42 855 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État : 43,5 % - Union européenne : 43,5 % - Office national des forêts : 13 % |

| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional des Vosges du Nord - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale nord-est, Onema -service départemental - Direction régionale de l’environnement (DIREN) |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Hubert Schmuck |

|

ONF :

Service technique et patrimonial

06 20 90 04 25

hubert.schmuck@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Remise à ciel ouvert du ru d’Orval à Cannectancourt

Créée le 16/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 mars 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 75 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ru d’Orval |

| Distance à la source | 1.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 15.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR185 H0321000 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

PICARDIE |

| Département(s) |

OISE (60) |

| Communes(s) |

CANNECTANCOURT (60126) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

24 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 320 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 24 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (26 %) - Entente Oise (16 %) - conseil général (15 %) - SIAEDA (43 %) |

| Partenaires techniques du projet | - CATER - Entente Aisne-Oise - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Divette et de ses affluents

|

| Contacts | Boris Schmied |

|

Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Divette et de ses affluents

SIAEDA

03 44 43 60 36

schmied.boris@neuf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

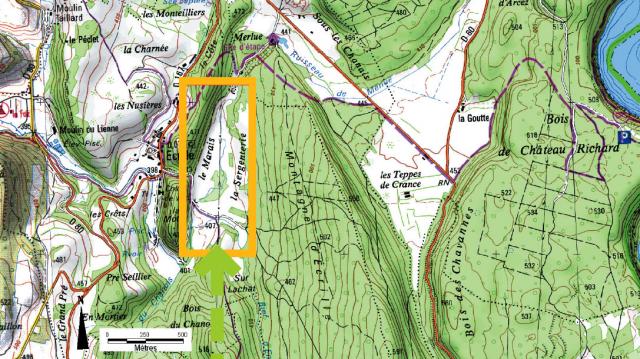

La restauration du Merlue et de son marais

Créée le 15/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2008 août 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1450 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Merlue |

| Distance à la source | 7.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR493a |

| Référence du site Natura 2000 |

fr4301334

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

JURA (39) |

| Communes(s) |

ECRILLE (39207) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 24 500 € HT |

| Coût des acquisitions | 26 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

52 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 36 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 136 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Communauté européenne - ministère en charge de l’environnement - conseil régional de Bourgogne - agences de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse et Seine - Normandie) |

| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional du Morvan - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - université de Franche Comté |

| Maître d'ouvrage |

Adapemont - Association pour le développement et l’animation de la Petite Montagne

|

| Contacts | Éric Chaput |

|

Adapemont

Maison de la Petite Montagne39320 Saint-Julien

environnement@adapemont.asso.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

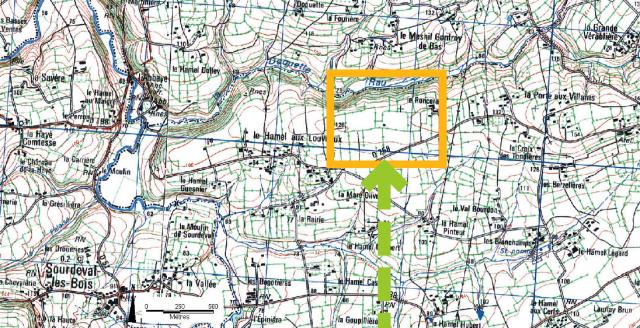

Retour de la Doquette dans son talweg d’origine

Créée le 15/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 août 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 240 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Doquette |

| Distance à la source | 3.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.20 m

|

| Pente moyenne | 1.10 ‰ |

| Débit moyen | 0.05 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR336B I7049000 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE |

| Département(s) |

MANCHE (50) |

| Communes(s) |

HAMBYE (50228) PERCY (50393) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

9 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 38 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 9 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (60 %) - conseil régional (20 %) - fédération départemental pour la pêche (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Sienne (SIAES), - CATER de Basse Normandie |

| Maître d'ouvrage |

Fédération de la Manche pour la pêche et la protection du milieu aquatique

|

| Contacts | Fabien Goulmy |

|

Fédération de la Manche pour la pêche et la protection du milieu aquatique

fabien.goulmy.fed50-peche@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

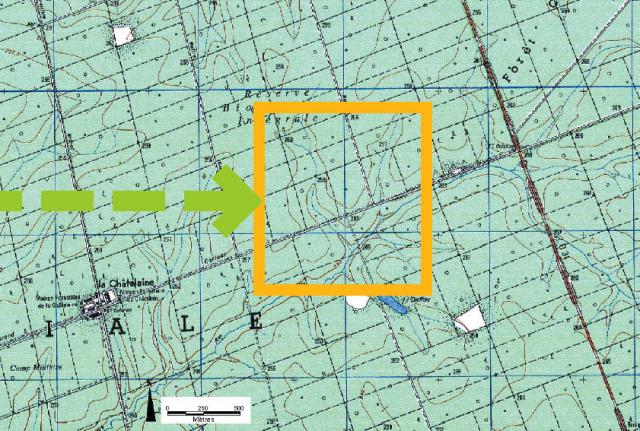

Le reméandrage du ruisseau des Vurpillières

Créée le 15/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1996 janvier 1997 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau des Vurpillières |

| Distance à la source | 0.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 0.03 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Nationale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR12055 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301283

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

DOUBS (25) |

| Communes(s) |

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE (25320) REMORAY-BOUJEONS (25486) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

23 200 € HT

soit, au mètre linéaire : 21 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 35 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (43 %) - État (20 %) - Association des amis du site naturel du lac de Remoray (19 %) - association locale de pêche (9 %) - Conseil supérieur de la pêche (9 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil supérieur de la pêche - direction régionale de l’environnement (DIREN) |

| Maître d'ouvrage |

Association des amis du site naturel du lac de Remoray

|

| Contacts | Bruno Tissot |

|

Association des amis du site naturel du lac de Remoray

bruno.tissot@espaces-naturels.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Le reméandrage de la Drésine et du ruisseau de Remoray

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 1999 janvier 2000 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Dresine |

| Distance à la source | 7.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Nationale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR12055 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301283

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

DOUBS (25) |

| Communes(s) |

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE (25320) REMORAY-BOUJEONS (25486) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

56 400 € HT

soit, au mètre linéaire : 56 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 56 400 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (35 %) - État (27 %) - Union européenne (18 %) - Conseil supérieur de la pêche et association locale pour la pêche (11 %) - Fondation Nature et Découverte (9 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil supérieur de la pêche - direction régionale de l’environnement (DIREN) - université de Franche-Comté |

| Maître d'ouvrage |

Association des amis du site naturel du lac de Remoray

|

| Contacts | Bruno Tissot |

|

Association des amis du site naturel du lac de Remoray

bruno.tissot@espaces-naturels.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Reconstitution des écoulements de surface de deux affluents temporaires de la Clauge amont

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Conservation d’espèces patrimoniales Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2007 novembre 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 3000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Clauge |

| Distance à la source | 6.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional Réserve Biologique Domaniale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR621 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301317

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

JURA (39) |

| Communes(s) |

CHISSEY-SUR-LOUE (39149) FRAISANS (39235) PLUMONT (39430) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

100 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 33 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 100 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - LIFE Ruisseaux (Union européenne, ministère de l’environnement, conseil régional, agence de l’eau RM&C et SN |

| Partenaires techniques du projet | - Université de Franche-Comté - parc naturel régional du Morvan - Office national de l’eau et des milieux aquatiques - délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté et service département |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Vincent Pietra |

|

Office national des forêts

ou

Parc naturel régional du Morvan

vincent.pietra@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS