Effacement partiel de 14 seuils sur le Mutterbach et l’Hosterbach à Holving et Hoste

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/03/2013

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 septembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 13500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mutterbach |

| Distance à la source | 9.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.90 ‰ |

| Débit moyen | 4.17 m3/s |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR434 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

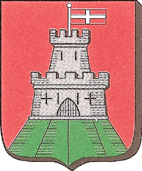

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

HOLVING (57330) |

| Région | Effacement partiel de 14 seuils sur le Mutterbach et l’Hosterbach à Holving et Hoste |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Amélioration de la qualité de l’eau</p>

<p>Rétablissement de la continuité écologique</p>

<p>Gestion des inondations</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le Mutterbach prend sa source dans la forêt de Farschwiller et s’écoule sur 21 km avant de rejoindre l’Albe à Sarralbe. Il draine un bassin versant de 89 km². L’Hosterbach, long de 3,7 km, est un affl uent du Mutterbach qu’il rejoint en amont de Puttelange-aux-Lacs.</p><p>L’occupation du bassin versant du Mutterbach est dominée par des massifs forestiers en amont, des zones urbaines diffuses, des prairies et quelques zones de cultures plus en aval. La construction des seuils et des étangs réservoirs date de la seconde guerre mondiale et font partie de la «ligne Maginot aquatique». Dans ce cadre, une vingtaine d’ouvrages ont été installés afin d’élargir et d’approfondir ces cours d’eau et permettre de vider rapidement les retenues dans le but d’inonder la plaine et de bloquer le passage des lignes ennemies. Le débit du Mutterbach étant faible, 6 étangs réservoirs ont été créés en amont de chaque affluent pour pouvoir augmenter l’ampleur des inondations. </p><p>Ces ouvrages, qui n’ont jamais réellement été mis en fonctionnement, ont désormais perdu toute utilité et ont transformé le cours d’eau en une succession de plans d’eau statiques amenant une multitude d’impacts néfastes sur la morphologie du cours d’eau : modification du profil en long, rupture des continuités biologique et sédimentaire, aggravation des inondations, banalisation des écoulements et altération de la qualité d’eau. Ce dernier paramètre est de plus très impacté par un assainissement sous-dimensionné à l’échelle du bassin versant.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Dans le cadre du programme global de restauration du Mutterbach et de ses affluents, le Syndicat intercommunal pour la mise en valeur des étangs de la région de Puttelange-aux-lacs (Simver) met en place des plantations et restaure la ripisylve depuis les années 2000. Le syndicat, conscient des impacts provoqués par les seuils sur la qualité de l’eau, la continuité écologique et les débordements locaux, a lancé une étude en 2006 avec plusieurs solutions d’aménagement de ces seuils (effacement total ou partiel).</p><p>Après s’être rapproché de l’Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM) et après consultation des partenaires techniques, des riverains et des pêcheurs, le Simver s’est engagé dans la réalisation d’échancrures sur 14 seuils infranchissables répartis sur l’Hosterbach et le Mutterbach. Ce choix a pour but de concilier les critères techniques, sociaux et économiques. En effet, pour un coût moindre par rapport à un effacement total, les échancrures permettent un resserrement local des écoulements tout en garantissant un abaissement significatif de la ligne d’eau et un rétablissement total de la continuité.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Des échancrures ont été réalisées sur 14 ouvrages dont la hauteur de chute oscille entre 1 et 2 m. En outre, le maintien des ancrages et d’une partie des ouvrages permet de préserver une certaine capacité de retenue en amont lors de la montée des eaux (effet local et temporaire de rétention). Globalement, le parti pris a été de ne pas aménager le cours d’eau, même lorsqu’il présentait des élargissements après effacement, afin d’observer la dynamique de reconstitution de sa morphologie « naturelle ». Néanmoins, des banquettes enherbées et des plantations d’arbres et arbustes d’essences locales adaptées ont été mises en place au niveau de 5 ponts et de plusieurs seuils, dont les sur-largeurs étaient les plus marquées et les plus visibles des riverains, afi n de resserrer le lit mineur et diversifier les faciès d’écoulements. D’autres mesures complémentaires ont également été réalisées comme la pose d’abreuvoirs et la création de fosses pour abriter la faune piscicole.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p>Le SIMVER prend en charge l’entretien des plantations réalisées et de la ripisylve.</p>

Le suivi

<p>Un état des lieux de la qualité physique du Mutterbach a été réalisé par la DIREN et l’AERM en 2003 et 2004, comprenant des analyses réalisées en lit majeur, au niveau des berges et du lit mineur (calcul de l’indice de qualité physique selon le protocole Qualphy). Ces investigations, qui entrent dans une démarche globale de connaissance de la qualité physique des cours d’eau sur le bassin Rhin-Meuse, permettent de disposer de données intéressantes sur l’état du milieu avant travaux. Elles ne constituent cependant pas un état initial ciblé pour mesurer l’efficacité des travaux. Un suivi photographique post-travaux est réalisé par l’Onema.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>En aval de Holving, les continuités biologiques et sédimentaires ont été rétablies jusqu’à la confluence avec l’Albe, décloisonnant ainsi le Mutterbach sur quatre km. Sur les 12 km séparant le Mutterbach de l’Hosterbach, il n’y a désormais plus d’obstacles infranchissables, portant ainsi à 16 km le linéaire rouvert. L’absence de suivi scientifique ne permet pas de conclure sur la réappropriation du linéaire par la faune aquatique suite à l’effacement partiel des ouvrages.</p><p>Une amélioration perceptible de la qualité de l’eau a été constatée par le service départemental de l’Onema. Elle résulte du brassage plus important des eaux et de l’accélération localisée des écoulements favorisant l’autocurage des sédiments fins auparavant bloqués par les retenues. Les problèmes d’accumulation de vases et<br />des produits de fermentation entrainant notamment des odeurs en période estivale ont disparu.</p><p>Lors de la réalisation du projet, il a été décidé de laisser le cours d’eau se restaurer naturellement et de ne pas intervenir sur les secteurs à berges hautes ou bien sur-élargis. La nature argileuse, donc très cohésive, des berges ainsi que la faible pente du secteur sont un frein à la rapidité de réponse morphologique du cours d’eau. La mise en place de mesures complémentaires de diversification des écoulements sont ainsi nécessaires. Ces aménagements, dont les coûts seraient non négligeables pour le Simver, font actuellement l’objet de discussions.</p><p>Le projet d’effacement partiel des seuils sur le Mutterbach, suivi en 2011 par la remise aux normes de la station d’épuration de Puttelange-aux-lacs, s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la qualité d’eau.</p><p>Les pêcheurs conservent à l’heure actuelle un avis mitigé quant au succès de l’opération, la diminution marquée de la ligne d’eau diminuant l’attrait du secteur au niveau paysager et pour leur activité. Cette diminution provoquée par la réalisation des échancrures, est plus importante qu’elle n’avait été imaginée par certains acteurs locaux.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Quelques articles sont parus dans la presse locale et plusieurs visites sur le terrain ont été organisées avec les techniciens des syndicats voisins. Une fiche retour d’expériences sur cette opération a été réalisée par l’AERM en 2010</p><p>La réalisation d’échancrure dans les seuils a par ailleurs fait l’objet d’une valorisation à travers la campagne «Changeons de point de vue sur l’eau» lancée par les agences de l’eau, l’Onema et le ministère en charge de l’Ecologie. Cette campagne, qui donne la parole aux élus des différentes structures maîtres d’ouvrage, a été valorisée lors du salon des maires en novembre 2011.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 62 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

160 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 222 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (50 %) - Conseil général de la Moselle (30 %) - Simver de Puttelange-aux- Lacs (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Rhin-Meuse - Conseil général de la Moselle - Service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Moselle - Fédération départementale de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat Intercommunal pour la Mise en Valeur des Etangs de la Région de Puttelange-aux- Lacs (Simver)

|

| Contacts | Bernard Clave - Simver de Puttelange-aux-lacs |

|

Autres contacts : Vincent Burgun - Onema Délégation Interregionale du Nord-Est (vincent.burgun@onema.fr) / Patrice Muller - Onema, Service départemental de la Moselle (sd57@onema.fr)

commune.holving@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement d’un chapelet de huit étangs sur la Bildmuehle

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 27/02/2012

Créée le 27/02/2012

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 avril 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bildmuehle |

| Distance à la source | 0.75 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.04 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR164 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100208

|

| Code ROE |

1522

1525

61603

61604

1524

1520

90407

57994

90406

90405

65098

65097

111449

|

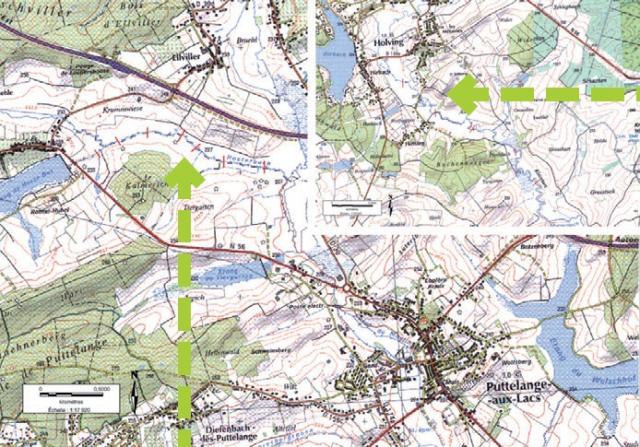

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

LEMBERG (57390) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Rétablir la continuité écologique pour la faune piscicole et reconnecter la Bildmuehle avec le Moderbach</p>

<p>Limiter le réchauffement de l’eau en aval des étangs</p>

<p>Rétablir le transport sédimentaire</p>

<p>Restaurer les habitats du cours d’eau</p>

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Bildmuehle est un cours d’eau de première catégorie piscicole de deux kilomètres de long, sur substrat gréseux, situé en forêt domaniale de Mouterhouse. Son bassin versant a une superficie de 300 hectares. À son exutoire, la Bildmuehle conflue avec le ruisseau du Krappenthal pour donner naissance au Moderbach.<br>On dénombre sur la Bildmuehle dix plans d’eau implantés en série. Conçus pour la pêche de loisirs, ils n’ont aujourd’hui plus aucun usage. L’Office national des forêts (ONF) est propriétaire de ces étangs.<br>Les étangs empêchent la libre circulation de la faune aquatique et retiennent le sable sur des tronçons de cours d’eau théoriquement très favorables à la présence de frayères à lamproie de Planer, au chabot et à la truite fario.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La Bildmuehle fait partie du site Natura 2000 « Cours d’eau, tourbières, rochers et forêts des Vosges du Nord et souterrain du Ramstein ». La restauration de ce cours d’eau s’inscrit dans le cadre de l’application du document d’objectifs (DOCOB) du site. Sur les 10 plans d’eau présents, seuls 8 sont concernés par le projet. Les deux étangs situés très en amont appartiennent à des propriétaires privés et ne sont pas concernés par le projet, leur effacement est moins prioritaire en terme d’amélioration de la continuité et nécessiterait des travaux très couteux puisqu’il existe une chute naturelle entre ces deux étangs et les suivants. <br><br> </p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux se sont déroulés en deux phases : phase I, de l’hiver à l’été 2008, et phase II, du printemps 2009 au printemps 2010.</p> <p><br><u><strong>Phase I : l’élimination de six étangs</strong></u></p> <p><br>Au cours de l’hiver, les épicéas présents dans la ripisylve ont été martelés ; les arbres et arbustes présents sur les digues ont été abattus et évacués afin de permettre un accès facile aux ouvrages. À partir du mois d’avril 2008, les étangs ont été progressivement vidangés par ouverture des moines afin de permettre un ressuyage des sédiments et favoriser leur fixation par la flore pionnière. Les ouvrages des étangs n° 3 à n° 8 [cf. carte ci-dessous] ont été démontés et les digues réouvertes.<br>Les étangs n° 9 et n° 10 ont été maintenus en eau afin de permettre la décantation des matières en suspension issues des travaux de la phase I.<br>La suppression des étangs s’est faite de l’aval vers l’amont.<br>Les matériaux naturels extraits (blocs de grès, sable) ont été réutilisés pour le chantier :<br>• les sables et argiles ont permis un remodelage des berges des anciens étangs (récupération d’une pente plus douce et plus stable) ;<br>• les blocs de grès des parements aval ont été stockés et pourront éventuellement être utilisés en phase finale de restauration pour diversifier les micro-habitats.<br>Le béton extrait a été évacué vers un centre de concassage et de recyclage des matériaux et les autres déchets divers (métal, bâche plastique, etc.) ont été placés en déchetterie. La quantité de béton extraite en fin de phase II était d’environ 50 m3.<br>Les épicéas ont été exploités au cours de l’automne 2008.</p> <p><br><u><strong>Phase II : la suppression des bassins décanteurs et la reconnexion au Moderbach</strong></u></p> <p><br>Au début du printemps 2009, l’étang n° 9 a été progressivement vidangé afin de fixer les sables par le développement d’une végétation palustre. L’ouvrage de vidange a été enlevé début novembre pour permettre au cours d’eau de travailler dans ses sédiments et de récupérer une pente plus naturelle. Au printemps 2010, des systèmes de filtration seront installés en aval de la digue de l’étang n° 10. La digue de cet étang sera ensuite réduite et un pont cadre en béton sera installé à un tiers enterré (en lieu et place de l’ouvrage) afin de maintenir la continuité écologique et de permettre un accès routier desservant la rive droite. Enfin l’étang n° 10 sera vidé ; une partie des sédiments sera extraite et exportée vers un site de stockage afin de limiter le départ de ces sédiments vers le milieu récepteur.</p>

La démarche réglementaire

Cette rubrique a été retenue du fait de l’impact drainant susceptible de détruire des frayères, des zones de croissance ou d’alimentation de batraciens dans les zones humides adjacentes.

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p> Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise. L’objectif est précisément de limiter les interventions sur le fond de vallée et de laisser la dynamique naturelle s’exprimer librement.</p>

Le suivi

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Un état initial portant sur les différents compartiments biologiques (invertébrés, poissons, botanique, amphibiens) a été réalisé au printemps 2008 par l’ONEMA et le Parc naturel Régional des Vosges du Nord. Ces données ont été complétées par le recueil de données hydromorphologiques. Après suppression des 2 derniers ouvrages en 2010, un premier suivi après travaux a été effectué (poissons et hydromorphologie) durant l’été 2011. Un suivi à long terme sera réalisé d’ici 2013/2014.<span style="COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 12pt"><font face="Times New Roman"><!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></font></span></p>

Le bilan et les perspectives

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Suite à l’effacement des ouvrages, le cours d’eau a retrouvé un profil légèrement sinueux et des quantités importantes de sédiments ont été évacuées vers l’aval. Compte-tenu du faible débit du cours d’eau, l’évolution hydromorphologique est toujours en cours et des modifications de pente, de profil et de granulométrie sont constatées depuis 2008. Un substrat grossier favorable à la fraie de la truite est réapparu par endroit et les premières prospections piscicoles ont montré la recolonisation de l’espèce sur le tronçon avec la présence de nombreuses truitelles sur certains secteurs.<!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">Avant intervention, certains étangs étaient vides depuis plusieurs années et une riche végétation s’y était développée, principalement formée de cariçaies et roselières. Couplés à certains points durs (affleurement d’argile), ces épais tapis végétaux empêchaient le cours d’eau de s’enfoncer et de créer un écoulement préférentiel. Afin de remédier à ces écoulements laminaires et d’aider le cours d’eau à retrouver son lit, de petites interventions manuelles ont eu lieu au cours de l’hiver 2008-2009 pour dégager un chenal principal. <o:p></o:p></p> <p> </p>

La valorisation de l'opération

<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none" class="MsoNormal">Les travaux ont été présentés au comité de pilotage du site Natura 2000 en mai 2009. Suite à la première phase de travaux, diverses actions de communication ont été menées : réalisation de plaquettes de sensibilisation par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, visite de terrain à destination des acteurs locaux par le Parc Naturel des Vosges du Nord.<span style="COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 12pt"><font face="Times New Roman"><!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></font></span></p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

42 855 € HT

soit, au mètre linéaire : 38 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 42 855 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État : 43,5 % - Union européenne : 43,5 % - Office national des forêts : 13 % |

| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional des Vosges du Nord - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale nord-est, Onema -service départemental - Direction régionale de l’environnement (DIREN) |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Hubert Schmuck |

|

ONF :

Service technique et patrimonial

06 20 90 04 25

hubert.schmuck@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Création d’un chenal d’étiage sinueux en milieu urbain sur le ruisseau de Montvaux

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 10/06/2010

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 1999 novembre 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Montvaux |

| Distance à la source | 8.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.40 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR354 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

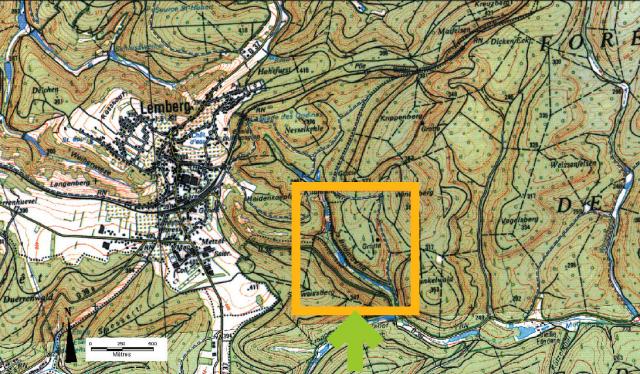

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

CHATEL-SAINT-GERMAIN (57134) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Maintenir un niveau d’eau suffisant en période d’étiage et réduire les risques d’eutrophisation.<br /> </p>

<p>Redonner au cours d’eau un aspect naturel.</p>

<p>Augmenter les potentialités écologiques du milieu.</p>

Le milieu et les pressions

<p> Le ruisseau de Montvaux est un affluent de la Moselle de 10 kilomètres de long drainant un petit bassin versant de 25 km2.<br />En amont de la commune de Châtel-Saint-Germain, le cours d’eau possède encore de bonnes caractéristiques hydromorphologiques. Par contre, dans la traversée urbaine de Châtel-Saint-Germain, le cours d’eau a été rectifié et recalibré. Les berges ont été stabilisées par la création d’un canal bétonné. Le cours d’eau présente alors un tracé rectiligne et un profil transversal rectangulaire surdimensionné de 5 à 6 mètres de large. Initialement, ces aménagements avaient permis de créer des bassins de stockage pour alimenter des moulins et des forges. Suite à l’abandon de ces ouvrages et au captage des principales sources situées dans la vallée pour l’alimentation en eau potable, la hauteur d’eau à l’étiage était devenue très faible, réduite à 1 à 3 centimètres. Cette diminution a induit la raréfaction des habitats aquatiques, une eutrophisation du milieu et des nuisances olfactives. Le substrat du fond du lit, les vitesses d’écoulement et la profondeur du lit se sont homogénéisés dégradant les habitats du lit et ne permettant ainsi plus le développement d’une vie aquatique.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> Face à ce constat de dévalorisation du cours d’eau, tant d’un point de vue paysager que morphologique et biologique, la commune de Châtel-Saint-Germain décide d’entreprendre des travaux de restauration sur le ruisseau dans le cadre d’un projet communal de mise en valeur de la traversée urbaine.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Les travaux consistent à aménager, dans le cours d’eau canalisé, un chenal d’étiage sinueux au profil transversal varié par la mise en place de banquettes. Le lit d’étiage est réalisé à l’aide de terre végétale enveloppée dans un géotextile en fibre de coco. Les berges sont ensuite ensemencées avec un mélange de graminées et environ 700 plants d’hélophytes sont installés l’année suivante. Le choix des végétaux est fait en conformité avec les caractéristiques naturelles du site.</p>

La démarche réglementaire

Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

La gestion

<p> Compte tenu du contexte urbain, le site est entretenu par les services techniques de la commune. Une gestion raisonnée est adoptée. Elle se réduit à une fauche bisannuelle des banquettes (une en juillet et une en octobre ou novembre) et éventuellement à l’enlèvement d’obstacles majeurs à l’écoulement et des déchets (plastiques, etc.).</p>

Le suivi

<p> Une étude préalable a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé en 1996. Suite aux travaux, aucun suivi scientifique n’a été mené. Par contre, durant les premières années qui ont suivi les travaux, le service technique de la commune de Châtel-Saint-Germain et l’agence de l’eau ont suivi visuellement l’évolution des aménagements pour adapter l’entretien des banquettes et réaliser un retour d’expérience.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> Suite aux travaux, les banquettes se sont végétalisées. Le resserrement des eaux a rapidement permis de rediversifier les écoulements et la profondeur du lit. On n’observe plus de stagnation des eaux ni d’envasement. Depuis dix ans, les différentes crues qui sont survenues n’ont pas causé de dégradations sur les aménagements et n’ont pas augmenté le risque dommageable d’inondation pour les riverains, une étude préalable ayant permis de dimensionner correctement les aménagements.<br />Le lit d’étiage recréé subit des réajustements morphologiques. Les banquettes se sont au fur et à mesure ajustées aux caractéristiques du cours d’eau. Sur certains secteurs les banquettes se sont engraissées et ont encore resserré le lit, à d’autres endroits le lit a peu à peu « grignoté » les banquettes pour reprendre un gabarit plus large. Au final, la largeur du chenal d’étiage varie entre 0,5 et 1,5 mètre.<br />Le projet est très bien accepté par la population et les élus, en grande partie pour le côté paysager de l’opération. Ce site constitue l’une des vitrines de l’agence de l’eau pour ce type de travaux.</p>

La valorisation de l'opération

<p> Plusieurs sorties ont été organisées sur ce site avec les élus du département et le personnel de l’agence de l’eau. Une plaquette présentant cette restauration a été réalisée par l’agence de l’eau.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 10 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

137 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 345 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 148 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - direction régionale de l’environnement (DIREN) (33 %) - agence de l’eau (17 %) - conseil général (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châtel-Saint-Germain

|

| Contacts | |

|

Commune de Châtel-Saint-Germain

Mairie, 13 rue Jeanne-d’Arc57160 Châtel-Saint-Germain

mairie@chatel-saint-germain.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

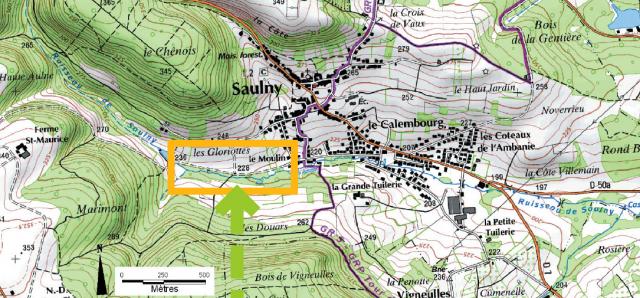

Restauration des habitats de l’écrevisse à pieds blancs par la recharge sédimentaire du ruisseau de Saulny

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 09/06/2010

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 février 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Saulny |

| Distance à la source | 2.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | ZNIEFF de type II |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR372 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

SAULNY (57634) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p> Restaurer les habitats de l’écrevisse à pieds blancs.</p>

<p>Initier une dynamique auprès des élus sur la restauration physique des cours d’eau.</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le ruisseau de Saulny (ou ruisseau de Woippy) est un petit cours d’eau, affluent de la Moselle, parcourant sur 8 km les côtes calcaires de Moselle. La vallée est inventoriée en tant que zone naturelle d’intérêt environnementale faunistique et floristique (ZNIEFF de type II) et possède des pelouses calcaires gérées par le Conservatoire des sites lorrains. Ce cours d’eau abrite l’écrevisse à pieds blancs, seule population connue du département de la Moselle.<br>De nombreux points noirs ont été relevés sur ce cours d’eau : entrave à la circulation par des buses, plans d’eau sur le cours d’eau, colmatage, encombrement du lit par des embâcles formant des bouchons de détritus (batteries, déchets), pollutions diffuses (agricoles et urbaines), recouvrement du lit, aménagement artificiel des berges. L’accumulation de ces pressions a des effets sur la faune du ruisseau et notamment sur les écrevisses.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> Depuis 2002, la population d’écrevisses à pieds blancs est suivie par les agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema). Leur comptage régulier a permis de mettre en évidence un fort déclin de la population. Suite à ces observations, l’Onema et le conseil général sollicitent la commune de Saulny pour entreprendre la restauration du ruisseau. La commune accepte de réaliser ces travaux et les inscrit dans le cadre de la mise en valeur de l’environnement du village.</p>

Les travaux et aménagements

<p> La contrainte de certains usages (plans d’eau, cultures) limite l’ampleur des travaux. Quinze mètres cubes de matériaux calcaires et une trentaine de tuiles sont apportés dans la zone amont du cours d’eau colmaté par des sédiments fins issus du plan d’eau. Les tuiles serviront de caches pour les écrevisses. Les travaux consistent également à entretenir la végétation, à nettoyer les embâcles bloquants et à replanter quelques essences locales.</p>

La démarche réglementaire

Hors procédure « Déclaration au titre de la loi sur l’eau », la recharge granulométrique ayant été faite sur moins de 100 m. La direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) partenaire du projet a simplement été avertie des travaux.

La gestion

<p> Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial a été réalisé en 2007 et 2008. Il portait uniquement sur le comptage nocturne des écrevisses au cours du mois de juillet. Un suivi post travaux est réalisé chaque été depuis 2009 par l’Onema avec les techniciens du conseil général et parfois les membres du conseil Municipal de Saulny. Les comptages s’effectuent par deux équipes de deux à trois personnes sur 2 à 3 stations fixes de 20 à 40 m linéaires.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">4 ans après la mise en œuvre de la recharge sédimentaire, on constate qu’une bonne partie des sédiments est aujourd’hui à nouveau colmatée. Toutefois, cela ne semble pas influencer sur la densité de la population d’écrevisses pieds blancs. Il est utile de poursuivre ce suivi. <br>Le suivi réalisé par comptage depuis 2007 a permis d’observer une très forte diminution de la densité d’écrevisses à pieds blancs entre 2007 et 2008 (-60 %). <br>Depuis 2009, les comptages ont donné des résultats très encourageants. Le nombre d’écrevisses comptées est 3,5 fois plus important qu’en 2008 (+370% par rapport à 2008 et +150% par rapport à 2007) De nombreux juvéniles d’écrevisses sont d’ailleurs observés chaque été, notamment sur la station amont, correspondant au secteur ayant bénéficié de la recharge sédimentaire.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet a reçu l’adhésion des élus locaux. A présent, la commune de Saulny souhaite s’engager dans un programme de restauration plus global, intégrant l’ensemble du bassin versant et associant les communes voisines. La participation financière de chaque commune s’effectuera au prorata du linéaire de berge qui les concerne. La commune de Saulny se portera à nouveau maître d’ouvrage pour ce nouveau programme de restauration qui vise la restauration de la continuité écologique, l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau et la lutte contre les inondations.<br>La mise en place d’un Arrêté de Protection de Biotope est proposée sur ce tronçon de cours d’eau, dans le cadre de la Stratégie de Création des Aires Protégées (SCAP) menée par la DREAL Lorraine.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Ce projet a été présenté au cours d’une journée technique de retours d’expérience en restauration de milieux aquatiques organisée en 2011 par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

7 500 € HT

soit, au mètre linéaire : 150 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 7 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - Conseil général (40 %) - commune de Saulny (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale nord-est, Onema service départemental - conseil général - Conservatoire des sites lorrains - agence de l’eau - DDAF |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Saulny

|

| Contacts | |

|

9 rue de l’Eglise - 57140 Saulny

mairie.saulny@numericable.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS