Reméandrage du Longeau par reprise des anciens méandres entre Brainville et Dompierre

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 15000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Longeau |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

12.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

12.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR383 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

ALLAMONT (54009) BRAINVILLE (54093) FRIAUVILLE (54213) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

860 230 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 5 100 € HT |

| Coût du suivi | 234 550 € HT |

| Coût total de l’opération | 1 100 650 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) 60% - Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle 10% - Conseil régional de la Lorraine 10% - DREAL Lorraine 10% - Fédération départementale de pêche 54 5% - SIALS 5% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Direction départementale des territoires - AERM - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - DREAL Lorraine - Fédération départementale de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement du Longeau et de la Seigneulle (SIALS)

|

| Contacts | |

| SIALS Mairie de Brainville, 26 Grand-rue 54800 Brainville |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

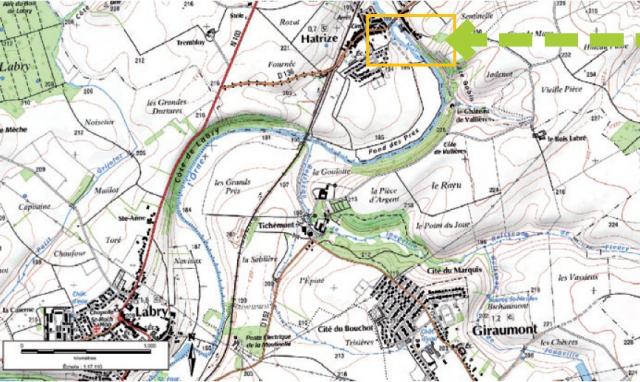

Effacement du seuil du Moulin d’Hatrize sur l’Orne

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 août 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 5100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orne |

| Distance à la source | 55.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 6.00 ‰ |

| Débit moyen | 12.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR381 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

HATRIZE (54253) |

| Région | Effacement du seuil du Moulin d’Hatrize sur l’Orne |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

440 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 490 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (60%) - Conseil régional de Lorraine (30% dans le cadre d’un contrat plan Etat-région permettant un déplafonnement à 90% d’aides publ - Syndicat des communes riveraines de l’Orne (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil régional de Lorraine - Agence de l’eau Rhin-Meuse - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale de Meurthe et Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 54) - Conseil général de Meurthe et Moselle |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat des communes riveraines de l’Orne (SCRO)

|

| Contacts | Laëtitia Hilger - Syndicat des communes riveraines de l’Orne |

|

Autre contact : Vincent Burgun - Onema, Délégation interrégionale du Nord-Est (vincent.burgun@onema.fr)

marchespublics@jarny.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

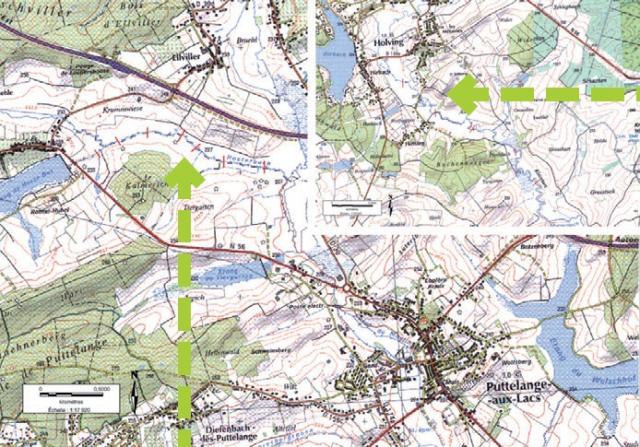

Effacement partiel de 14 seuils sur le Mutterbach et l’Hosterbach à Holving et Hoste

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 septembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 13500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mutterbach |

| Distance à la source | 9.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.90 ‰ |

| Débit moyen | 4.17 m3/s |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR434 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

HOLVING (57330) |

| Région | Effacement partiel de 14 seuils sur le Mutterbach et l’Hosterbach à Holving et Hoste |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 62 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

160 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 222 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (50 %) - Conseil général de la Moselle (30 %) - Simver de Puttelange-aux- Lacs (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Rhin-Meuse - Conseil général de la Moselle - Service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Moselle - Fédération départementale de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat Intercommunal pour la Mise en Valeur des Etangs de la Région de Puttelange-aux- Lacs (Simver)

|

| Contacts | Bernard Clave - Simver de Puttelange-aux-lacs |

|

Autres contacts : Vincent Burgun - Onema Délégation Interregionale du Nord-Est (vincent.burgun@onema.fr) / Patrice Muller - Onema, Service départemental de la Moselle (sd57@onema.fr)

commune.holving@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

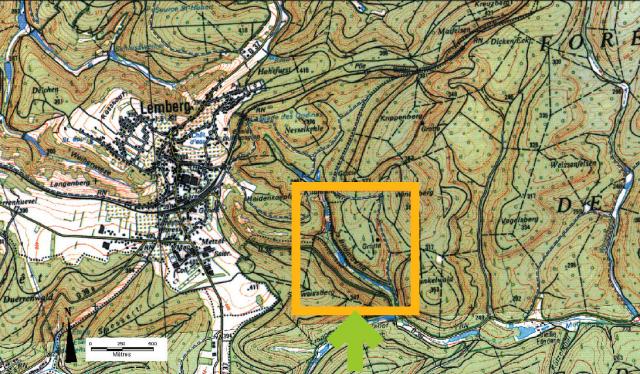

Effacement d’un chapelet de huit étangs sur la Bildmuehle

Créée le 27/02/2012

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 avril 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bildmuehle |

| Distance à la source | 0.75 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.04 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR164 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100208

|

| Code ROE |

1522

1525

61603

61604

1524

1520

90407

57994

90406

90405

65098

65097

111449

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

LEMBERG (57390) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

42 855 € HT

soit, au mètre linéaire : 38 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 42 855 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - État : 43,5 % - Union européenne : 43,5 % - Office national des forêts : 13 % |

| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional des Vosges du Nord - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale nord-est, Onema -service départemental - Direction régionale de l’environnement (DIREN) |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Hubert Schmuck |

|

ONF :

Service technique et patrimonial

06 20 90 04 25

hubert.schmuck@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

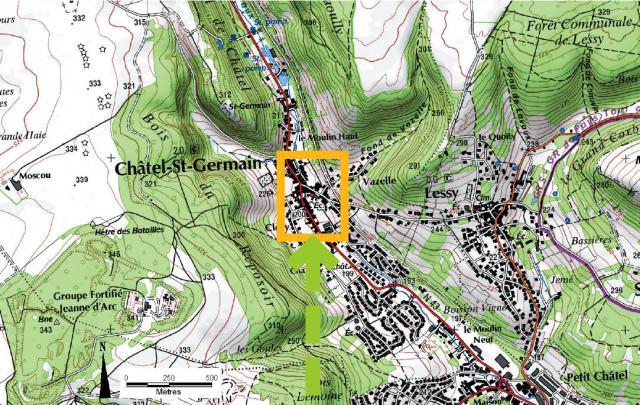

Création d’un chenal d’étiage sinueux en milieu urbain sur le ruisseau de Montvaux

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 1999 novembre 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Montvaux |

| Distance à la source | 8.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.40 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR354 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

CHATEL-SAINT-GERMAIN (57134) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 10 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

137 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 345 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 148 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - direction régionale de l’environnement (DIREN) (33 %) - agence de l’eau (17 %) - conseil général (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châtel-Saint-Germain

|

| Contacts | |

|

Commune de Châtel-Saint-Germain

Mairie, 13 rue Jeanne-d’Arc57160 Châtel-Saint-Germain

mairie@chatel-saint-germain.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

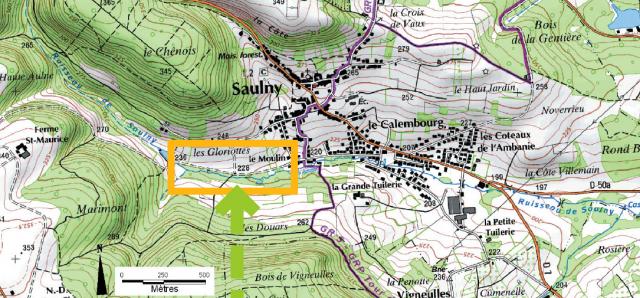

Restauration des habitats de l’écrevisse à pieds blancs par la recharge sédimentaire du ruisseau de Saulny

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 février 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Saulny |

| Distance à la source | 2.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | ZNIEFF de type II |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR372 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

SAULNY (57634) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

7 500 € HT

soit, au mètre linéaire : 150 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 7 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - Conseil général (40 %) - commune de Saulny (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale nord-est, Onema service départemental - conseil général - Conservatoire des sites lorrains - agence de l’eau - DDAF |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Saulny

|

| Contacts | |

|

9 rue de l’Eglise - 57140 Saulny

mairie.saulny@numericable.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

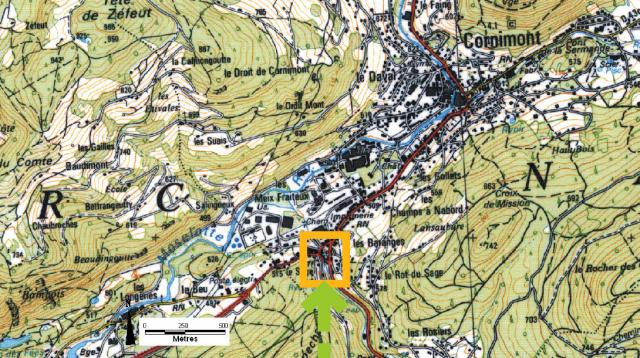

Effacement du barrage de l’ancien moulin Maurice sur le Ventron

Créée le 03/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2003 septembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Ventron |

| Distance à la source | 10.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 20.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR223 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

VOSGES (88) |

| Communes(s) |

CORNIMONT (88116) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

50 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 50 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau 30 % - subventions au titre de la réserve parlementaire 50 % |

| Partenaires techniques du projet | - Association locale de pêche - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Fédération départementale pour la pêche - Agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Cornimont

|

| Contacts | Marie-Claire Mougel |

|

Commune de Cornimont

3, rue des Grands Meix

88310 Cornimont

stm.cornimont@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

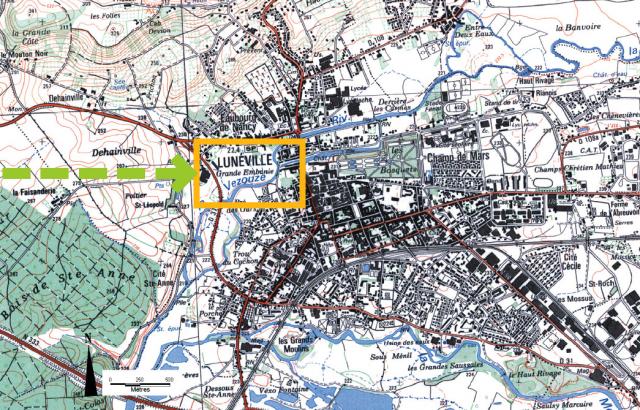

Création de chenaux de crues et restauration des échanges lit majeur/lit mineur sur la Vezouze

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2007 juillet 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vezouze |

| Distance à la source | 72.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

20.00 m

|

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 6.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR286 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

LUNEVILLE (54329) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 180 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 700 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 930 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin Meuse: 34% - Direction régionale de l'environnement: 20.5% |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l'eau Rhin Meuse - Direction régionale de l'environnement |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Lunévillois

|

| Contacts | Christelle Royer |

|

Communauté de communes du Lunévillois - 92 rue de Viller, 54300 Lunéville

croyer@cc-lunevillois.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS