Retour dans son talweg d’origine et restauration de la continuité écologique de la Coignardière

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Restauration de frayères Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 octobre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 515 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Coignardière |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 13.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0475 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

30381

30386

|

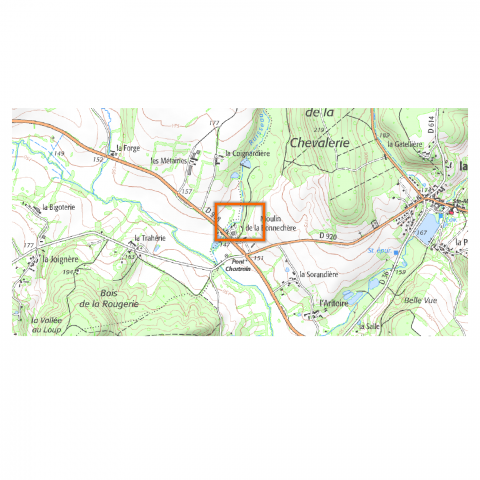

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

ORNE (61) |

| Communes(s) |

MADELEINE-BOUVET (LA) (61241) MOUTIERS-AU-PERCHE (61300) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer la continuité écologique.

Diversifier les écoulements et les habitats.

Pérenniser la prise d’eau incendie et l’alimentation du plan d’eau situé en contrebas.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Corbionne et ses affluents – dont le ruisseau de la Coi­gnardière – bénéficient depuis le 8 avril 2002 d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB). Cet APPB est motivé par la présence d’une faune piscicole remar­quable, constituée d’espèces patrimoniales telles que l’écrevisse à pieds blancs, l’ombre commun, la truite fario et la lamproie de Planer. Seul l’ombre commun n’est pas présent dans la Coignardière.</p><p style="text-align: justify;">Avec un linéaire total de 1 800 m et une largeur plein bord inférieure à 2 m, la Coignardière est un très petit cours d’eau de tête de bassin versant. Toutefois, sa force motrice a été depuis longtemps valorisée. En effet, ce ruisseau, grâce au détournement de son cours sur près de 500 m, alimentait le moulin de la Bonnechère, signalé sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle. L’activité de minoterie existe toujours mais ne fait plus in­tervenir la force hydraulique. L’ouvrage du mou­lin, d’une hauteur de chute de 4,7 m lorsque les vannes sont fermées, constitue un obstacle ma­jeur à la continuité écologique. Son infranchissa­bilité empêche notamment la truite fario d’accé­der aux zones de frai situées plus en amont. La zone de remous mesure environ 350 m de long. L’ancien lit en fond de talweg s’est peu à peu comblé et a pris l’aspect d’un fossé.</p><p style="text-align: justify;">Plus récemment, deux ouvrages ont été construits en aval de la décharge du moulin. Le premier est un déversoir créant une réserve incendie. Une prise d’eau y a également été installée afin d’alimenter un plan d’eau situé quelques dizaines de mètres en contrebas. La ré­serve d’eau est fortement ensablée et envasée. La hauteur de chute est de 70 cm et la longueur de la zone de remous est de 90 m. Le second ouvrage, situé quelques dizaines de mètres en aval est composé d’une vanne manuelle. Il provoque une hauteur de chute de 50 à 60 cm et une zone de re­mous d’une longueur d’environ 20 m. Cet ouvrage sert uniquement à remonter la ligne d’eau au niveau de la propriété adjacente et n’a donc pas d’utilité particulière. Ces deux ouvrages sont infranchissables par la faune piscicole.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Une étude réalisée en 2011 à l’échelle du bassin ver­sant de la Corbionne (par la Société d’études pour la restauration et l’aménagement des milieux aqua­tiques - Serama) identifie les principales perturba­tions de la continuité écologique. Avec ses trois ou­vrages infranchissables, une partie de son linéaire dévié et son potentiel halieutique élevé, le cours d’eau de la Coignardière apparaît alors comme un site à fort enjeu de restauration à l’échelle du terri­toire. Une partie des cours d’eau du bassin versant de la Corbionne est classée en liste 2 au titre de l’ar­ticle L. 214-17 du Code de l’environnement. Tout ou­vrage doit donc être géré, entretenu et équipé se­lon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou l’exploitant pour assurer la libre circulation des espèces piscicoles et des sédiments. Lors de l’initiation du projet en 2010-2011, les listes complémentaires de cours d’eau n’étaient pas encore parues. Toutefois, les élus de la communauté de communes du Perche rémalardais, au vu de la version de travail de ces listes, souhaitent anticiper les obligations réglementaires en enga­geant définitivement la démarche.</p><p style="text-align: justify;">L’absence d’usage justifiant la préservation des ou­vrages du moulin de Bonnechère et de celui situé le plus en aval contribue également à faciliter l’émer­gence du projet.</p>

Les travaux et aménagements

<ul><li style="text-align: justify;"><strong>Le retour de la Coignardière dans son talweg</strong></li></ul><p style="text-align: justify;">Le lit mineur est recréé à l’aide d’une pelle méca­nique suivant la pente naturelle du terrain sur un linéaire de 385 m, depuis le début du bief du mou­lin jusqu’à la confluence avec le bras de décharge du moulin. Le nouveau lit étant aménagé au sein d’une parcelle privée, le propriétaire souhaite limi­ter les aménagements sur sa pâture, raison pour la­quelle le tracé est rectiligne. D’une largeur d’1,5 m, le lit mineur a été surcreusé de 20 cm par rapport à son niveau topographique final afin d’accueillir la recharge en granulat. Cette couche d’armure est composée d’un mélange de pierres, de cailloux et de graviers (Ø 2-256 mm), issus des champs alentours, complétés par un tiers de granulats (Ø 0-31,5 mm) issus de carrière. Le profil en travers est façonné de manière à créer un chenal en position centrale. La recharge est plus importante en pied de berge afin de constituer des banquettes.</p><p style="text-align: justify;">À ce niveau, le cours est bordé de part et d’autre par des pâtures et joue un rôle important pour l’abreuvement des bovins. Deux abreuvoirs gués sont aménagés et des clôtures sont mises en place de part et d’autre du cours d’eau. Des granulats sont installés à l’amont du bief du moulin afin de rediriger le flux d’eau vers le nouveau lit. Cette opération est précé­dée d’une pêche de sauvegarde des poissons.</p><p style="text-align: justify;"> </p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>La suppression du seuil de la réserve incendie </strong></li></ul><p style="text-align: justify;">La réserve incendie étant fortement ensablée et en­vasée, la première étape consiste à retirer les batar­deaux du déversoir au cours d’une période de hautes eaux. Ceci permet non seulement la dévalaison d’une partie des sédiments de la réserve à incendie, mais également de ceux qui colmataient les fonds du lit en amont de l’ouvrage. Le déversoir est démantelé et le radier en béton est dérasé au brise-roche hydrau­lique. L’effacement de l’ouvrage abaissant la ligne d’eau, les berges situées en amont sont réaménagées avec un noyau de blocs sur lequel est apposé un mé­lange de pierres, de cailloux et de graviers puis une couche de terre de 5 cm. La prise alimentant l’étang en contrebas est déplacée afin que celle-ci ne soit pas hors d’eau suite aux travaux.</p><p style="text-align: justify;"> </p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>L’aménagement du secteur aval </strong></li></ul><p style="text-align: justify;">La vanne et sa potence sont démantelées. Cette opé­ration entraîne une baisse importante de la ligne d’eau, dénoyant un radier de pont situé quelques di­zaines de mètres en amont. Aussi, cinq pré-barrages sont installés entre l’ancienne vanne et le pont rou­tier afin de ne pas rompre la continuité écologique. Ces pré-barrages sont composés d’enrochements non liaisonnés d’une taille comprise entre 25 et 50 cm.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Régime de liberté au titre de l'article L. 214-1 du Code de l'Environnement

La gestion

<p class="CM9" style="text-align:justify;line-height:12.0pt">Les riverains assurent l’entretien des berges et du lit mineur dont ils sont propriétaires.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Une étude de la faune piscicole en amont du moulin de la Bonnechère est conduite en 2009, avant la réalisation des travaux. La technique mise en œuvre est celle de l’indice d’abondance truite (IAT), permettant d’apprécier l’abondance de truites juvéniles. Un suivi de la faune invertébrée benthique (IBGN), de la reproduction des truites fario (IAT) et des analyses physicochimiques devrait être réalisé à partir de 2016 pour évaluer l’impact des aménagements sur le milieu.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Avant les travaux, seuls les trois cents derniers mètres de ce ruisseau de tête de bassin étaient librement connectés avec la Corbionne, soit environ 15 % de son linéaire total. Les aménagements réalisés réta­blissent totalement la continuité écologique de la Coignardière sur 1 km. Ils aboutissent également, grâce à la remise en fond de talweg de son cours, à la restauration hydromorphologique d’un linéaire de près de 400 m.</p><p style="text-align: justify;">La pêche électrique d’inventaire réalisée dans le sec­teur amont avant les travaux soulignait la qualité du milieu en tant que zone de frai pour la truite fario. L’arrêté préfectoral de protection de biotope pré­cise également l’intérêt de ces secteurs apicaux pour l’écrevisse à pattes blanches et la lamproie de Planer. Étant donné l’intérêt de ce secteur, les effets béné­fiques de ce décloisonnement devraient également être perceptibles sur le réseau hydrographique situé plus en aval, notamment sur la Corbionne.</p><p style="text-align: justify;">Le suivi biologique et physicochimique des opé­rations, prévu pour les années à venir, devrait per­mettre d’apprécier les effets de ces aménagements.</p><p style="text-align: justify;">Une attention particulière devra être portée à la dy­namique de colonisation par l’écrevisse de Californie, absente à ce jour dans la Coignardière mais présente plus en aval, notamment dans la Corbionne.</p><p style="text-align: justify;">Durant l’hiver 2012-2013, des précipitations relative­ment fortes détruisent partiellement des secteurs de berges. Des blocs sont donc ajoutés pour stabiliser les quelques secteurs dégradés susceptibles de subir une érosion excessive, l’assise de ces berges ayant été ini­tialement reconstituée de façon à structurer le cours d’eau et à favoriser l’installation d’habitats naturels.</p><p style="text-align: justify;">Le point faible de cet aménagement est la rectitude du tracé du lit dans son ancien talweg.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Le projet de restauration de la Coignar­dière a fait l’objet d’un reportage de France 3 Basse-Normandie, diffusé dans le journal télévisé régional (« le 12-13 » du 17 octobre 2012). Un article de presse est également paru dans un journal local (<em>Le Perche</em>, le 24 octobre 2012).</p><p>Le site est présenté aux élus et aux riverains lors de l’inauguration ainsi qu’aux adminis­trés, grâce à la parution d’un article dans le bulletin de la communauté de communes. Le techni­cien de rivière a par ailleurs eu l’occasion de faire visi­ter le site à un de ses homologues chargé d’un bassin versant voisin et désireux de voir le résultat des tra­vaux. Situé en majeure partie sur des terrains privés, le site n’est pas librement accessible. Les visites ont donc été limitées en nombre.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 5 900 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

30 430 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 540 € HT |

| Coût total de l’opération | 38 720 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50 % ; Conseil régional de Basse-Normandie : 30 % ; - Communauté de communes du Perche rémalardais : 20 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; CATER Basse-Normandie |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Perche rémalardais

|

| Contacts | Aurélien Cabaret |

|

technicien de rivières de la CCPR

27 rue de la Tuilerie, 61110 Dorceau

rivieres@percheremalardais.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Continuité Écologique. Ruisseau de la Coignardière. Dossier<br />pour la déclaration d’intérêt général, Serama, Février 2012, 46<br />pages.<br />• Étude de définition de projets pour le rétablissement de la<br />continuité écologique sur le bassin versant de la Corbionne,<br />Serama, 2011, 129 pages.<br />• Réalisation d’indices d’abondance truite dans le cadre de<br />l’étude préalable au contrat de restauration et d’entretien de<br />la Corbionne, Serama, 2009, 23 pages.</p>

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS