Arasement de deux obstacles transversaux sur l’Arnon à Saint-Georges-sur-Arnon

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 septembre 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Arnon |

| Distance à la source | 120.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

12.00 m

|

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 13.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR334a |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400531

|

| Code ROE |

15475

15476

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE (36) |

| Communes(s) |

SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36195) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

176 280 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 3 000 € HT |

| Coût du suivi | 1 900 € HT |

| Coût total de l’opération | 181 180 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne 67% - Région Centre 24 % - Commune de Saint-Georges-sur-Arnon 9% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Fédérations départementales de pêche 36 et 18 - Bureau d'étude Cariçaie - Entreprise Varvoux (gros oeuvre) - Environnement 41 - SIAVAA |

| Maître d'ouvrage |

Mairie de Saint-Georges-sur-Arnon

|

| Contacts | Jacques Pallas, |

|

Maire de Saint-Georges-sur-Arnon

mairie-st.georges.sur.arnon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Assistance à la maîtrise d'oeuvre : SIAVAA

|

| Contacts |

Aimie Adelaine, SIAVAA siavaa@orange.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

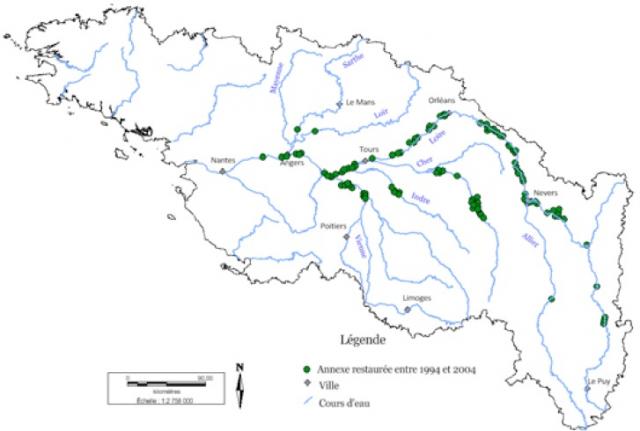

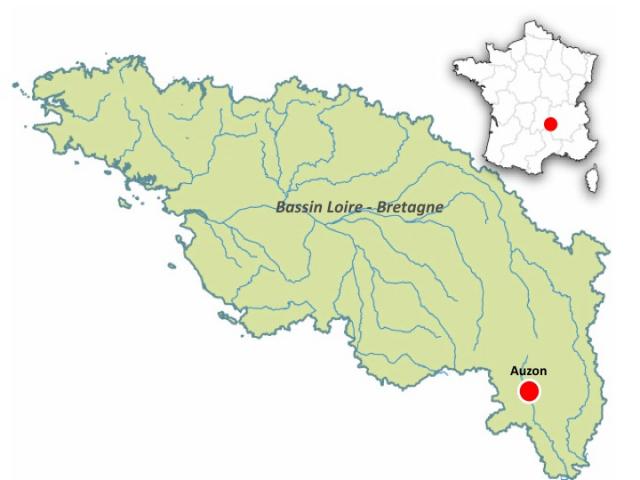

Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1994 novembre 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 0 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Loire |

| Distance à la source | 0.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.00 ‰ |

| Débit moyen | 342.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

RGR007a à RGR007f |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE CENTRE PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

ALLIER (03) CHER (18) INDRE-ET-LOIRE (37) LOIRET (45) LOIR-ET-CHER (41) LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Région | Restauration des annexes hydrauliques de la Loire et de ses affluents |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

20 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 3 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 600 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) - Conseils régionaux et généraux - Conservatoires régionaux d’espaces naturels (CREN) - Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA) |

| Partenaires techniques du projet | - AELB - FDPPMA - Onema - Conseils régionaux et généraux - Syndicats - CREN - Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (Corela) - Directions départementales des territoires (DDT) - Directions régionales de l’environnement, de l’agriculture et du logement (DREAL) |

| Maître d'ouvrage |

DIREN (devenue DREAL) et Fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA), AAPPMA locales, syndicats de rivière

|

| Contacts | Pierre Steinbach - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes |

|

Autres contacts : Laëtitia Boutet-Berry - Onema, Délégation Centre, Poitou-charentes (laetitia.boutet-berry@onema.fr) et Grégoire Ricou - FDPPMA d’Indre-et-Loire (g.ricou@fedepeche37.fr)

pierre.steinbach@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

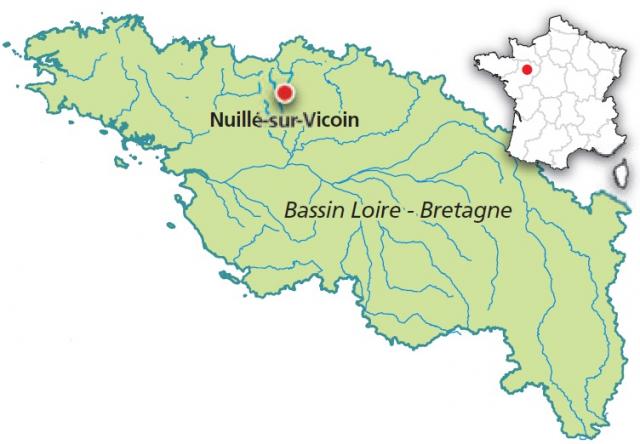

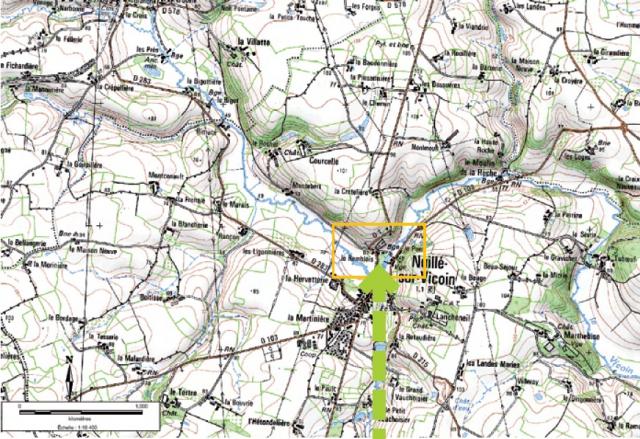

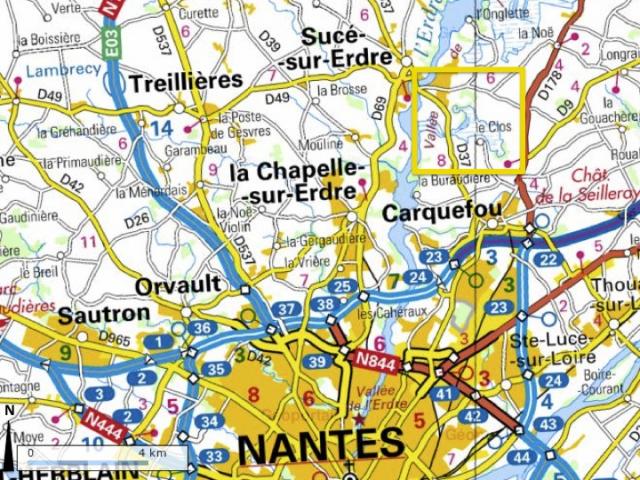

Effacement du seuil du moulin du Bourg sur le Vicoin

Créée le 25/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2011 septembre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Vicoin |

| Distance à la source | 43.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

GR0517 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100487

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAYENNE (53) |

| Communes(s) |

NUILLE-SUR-VICOIN (53168) |

| Région | Effacement du seuil du moulin du Bourg sur le Vicoin |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 60 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

43 426 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 103 426 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %) - Conseil général de la Mayenne (20 %) - Région Pays-de-Loire (10 %) - Syndicat du bassin du Vicoin (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) , service départemental de la Mayenne - Commune de Nuillé-sur-Vicoin - Fédération départementale de la Mayenne pour la pêche et la protection du milieu aquatique - Association Mayenne nature environnement |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat du bassin du Vicoin (SBV)

|

| Contacts | Nicolas Boileau - SBV |

|

Autre contact: Olivier Leroyer - Onema, SD de la Mayenne (sd53@onema.fr)

nicolasboileau3@aol.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

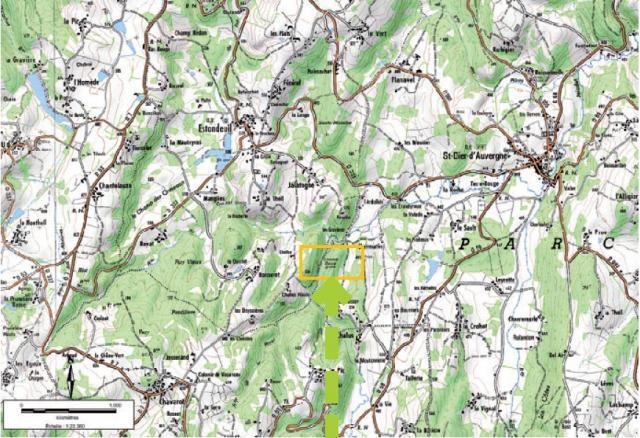

Effacement du seuil de Chelles Basse sur le Miodet

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2010 juin 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 150 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Miodet |

| Distance à la source | 19.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.60 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1150 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

SAINT-DIER-D'AUVERGNE (63334) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

28 154 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 28 154 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %, dans le cadre du CRE) - Conseil général du Puy-de-Dôme (25 %) - Communauté de communes du Pays d’Olliergues (25 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique - Direction départementale des territoires (DDT 63) |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de Communes du Pays d’Olliergues (CCPO)

|

| Contacts | Julie Cadel - Communauté de communes du Pays d’Olliergues |

|

autre contact : Alain Bonnet - Onema Délégation Auvergne-Limousin - alain.bonnet@onema.fr

rivieres.doremoyenne@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

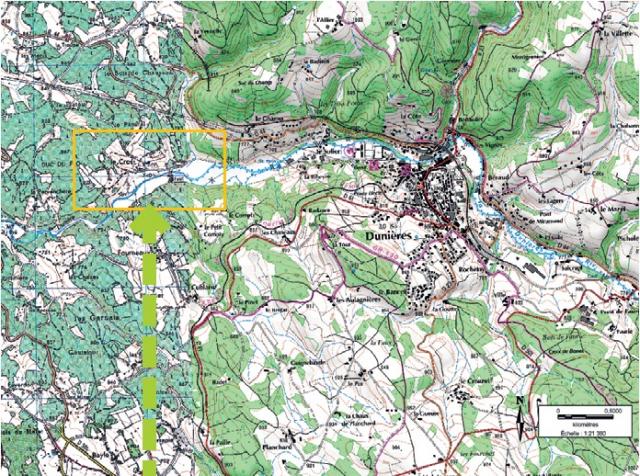

Effacement partiel du seuil Cros sur la Dunière

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 novembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 90 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Dunière |

| Distance à la source | 20.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0162 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

DUNIERES (43087) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

13 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 13 300 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (40 %) - Conseil général de Haute-Loire (20 %) - Fédération départementale de Haute-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 43) (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Commune de Dunières - Direction départementale des territoires de Haute-Loire (DDT 43) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Sicala)

|

| Contacts | Daniel Roche - Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Sicala) |

|

3, avenue Jean-Baptiste Marcet

43000 Le Puy en Velay

daniel.roche@sicalahauteloire.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

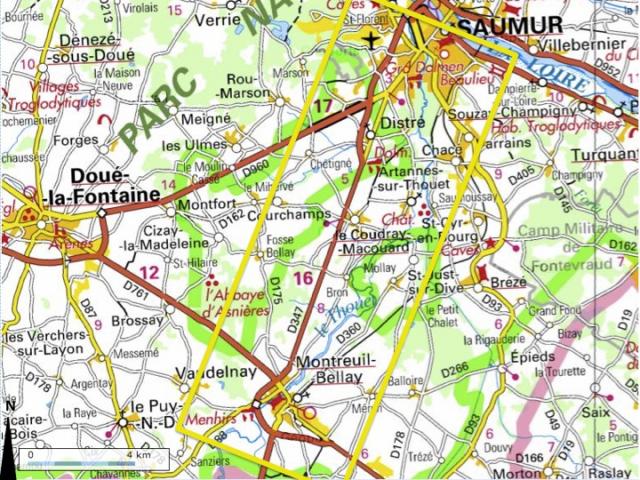

Restauration des boisements des rives du cours aval du Thouet en Maine-et-Loire

Créée le 27/04/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2010 février 2015 |

| Surface concernée par les travaux | 5.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0436 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

ARTANNES-SUR-THOUET (49011) CHACE (49060) COUDRAY-MACOUARD (LE) (49112) DISTRE (49123) MONTREUIL-BELLAY (49215) PUY-NOTRE-DAME (LE) (49253) SAINT-JUST-SUR-DIVE (49291) SAUMUR (49328) VARRAINS (49362) VAUDELNAY (49364) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 20435 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne - Conseil Général Maine-et-Loire - Région Pays de la Loire |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire Botanique de Brest - Pépinière d’état de Guémené-Penfao - DRAAF Pays de la Loire |

| Maître d'ouvrage | Communauté d’Agglomération «Saumur Loire Développement»

|

| Contacts | Pascal LAIGLE et Thomas AVARELLO (technicien de rivière) |

|

11 rue du Maréchal Leclerc

BP 301

49408 Saumur Cedex

p.laigle@agglo-saumur.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

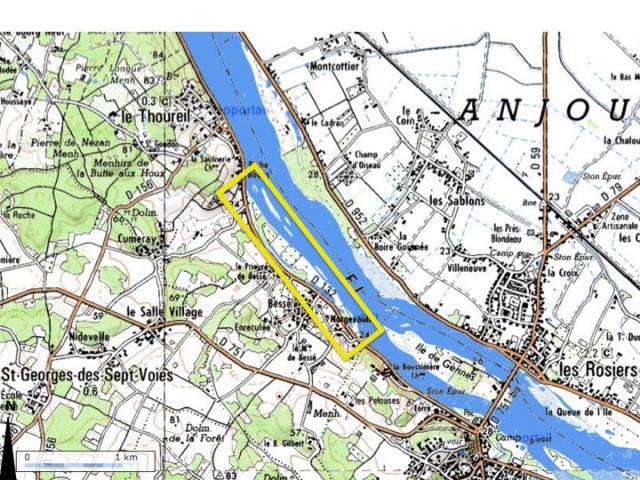

Restauration de la Boire de Bessé

Créée le 27/04/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2008 novembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 0.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional Site classé |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR0007e |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5212003

FR5200629

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

THOUREIL (LE) (49346) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

35590

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 43200 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne (30%) - Conseil Général de Maine-et-Loire (30%) - Région Pays de la Loire (10%) - Commune du Thoureil (10%) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

|

| Contacts | Yann NICOLAS |

|

14 Allée du haras

49000 ANGERS

yann.nicolas@fedepeche49.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

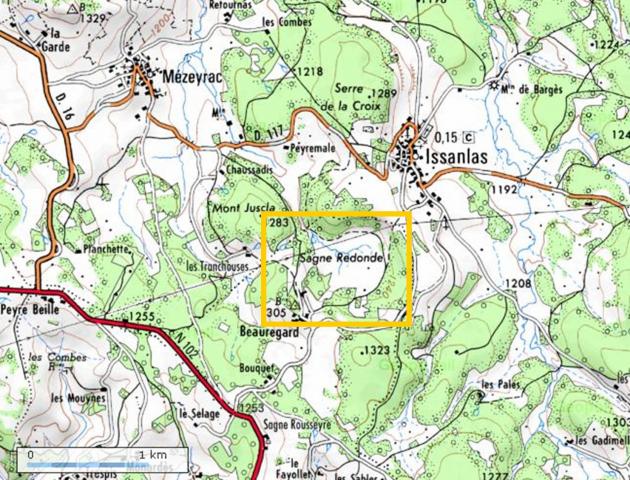

Restauration de la tourbière de Sagne Redonde

Créée le 02/03/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Restauration de la tourbière de Sagne Redonde |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2002 août 2002 |

| Surface concernée par les travaux | 18.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration de la tourbière de Sagne Redonde |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR1001 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8201666

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

ARDECHE (07) |

| Communes(s) |

LANARCE (07130) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 15075 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire bretagne 20% - Etat (ex DDAF) 40% - Région Rhône Alpes 40% |

| Partenaires techniques du projet | - Ecole Normale Supérieur (Mr GREGOIRE) - ONF |

| Maître d'ouvrage | Conservatoires des espaces naturels de Rhône Alpes Antenne Drôme-Ardèche

|

| Contacts | Laurence Jullian / Emilie DUPUY |

|

Rouveyret

07200 VOGUE

laurence.jullian@espaces-naturels.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Maîtrise foncière et restauration de l'Ile Marière

Créée le 03/01/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2006 décembre 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 30.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | PPRNi Val du Thouet / PPRNi Val d’Authion/ DCE/ Patrimoine de l’UNESCO |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0007e |

| Référence du site Natura 2000 |

FF5200629

FF5212003

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

MAINE-ET-LOIRE (49) |

| Communes(s) |

PONTS-DE-CE (LES) (49246) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 191600 |

| Coût des travaux et aménagement |

130000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 13700 |

| Coût total de l’opération | 335000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Europe - Etat - Conseil Régional - Conseil Général 49 (TDENS) - Commune des Ponts-de-Cé |

| Partenaires techniques du projet | - PNR Loire Anjoux Touraine |

| Maître d'ouvrage | Ville des Ponts-de-Cé

|

| Contacts | Valerie CHALUMEAU |

|

Hôtel de Ville

7 rue Charles de Gaulle

BP 60029

49135 Les Ponts-de-Cé Cédex

valerie.chalumeau@ville-lespontsdece.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

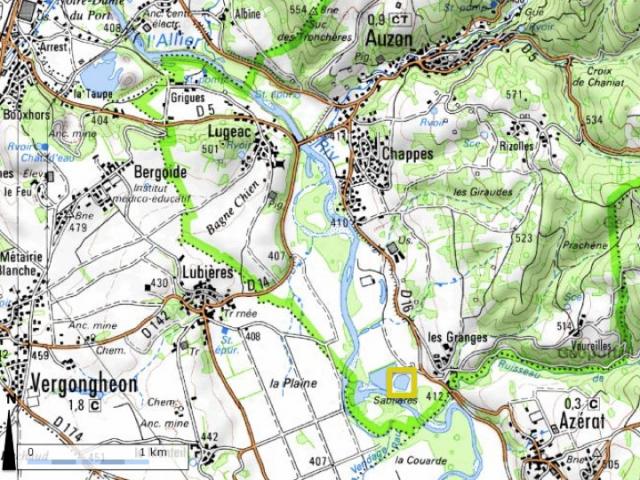

Restauration de berges sur la gravières des Gounets

Créée le 30/11/2011

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2007 novembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.18 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Domaine Public Fluvial, ZNIEFF type II, Natura 2000 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0142b |

| Référence du site Natura 2000 |

FF8301072

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

AUZON (43016) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non soumis au régime de la Loi sur l'Eau

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 6375 |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

12968

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 19343 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil Général de Haute-Loire (19%) - Agence de l'Eau Loire-Bretagne (29%) - Etat (33%) - Conseil Régional d'Auvergne (15%) |

| Partenaires techniques du projet | - Direction Départementale des Territoires (DDT) de Haute-Loire - Exploitant agricole du site |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne

|

| Contacts | Delphine BENARD |

|

Le Bourg

43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

cen-auvergne@espaces-naturels.fr |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS