Retour dans son talweg d’origine et restauration de la continuité écologique de la Coignardière

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Restauration de frayères Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 octobre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 515 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Coignardière |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 13.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0475 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

30381

30386

|

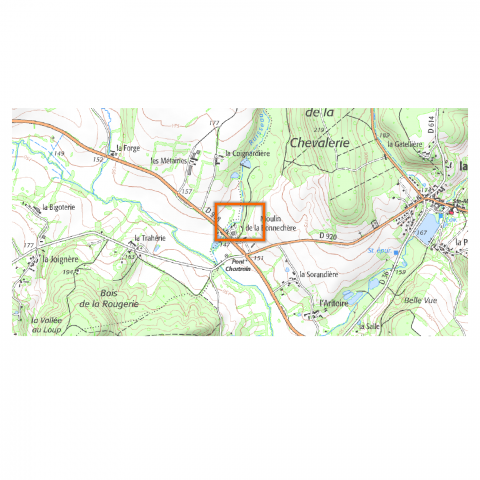

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

ORNE (61) |

| Communes(s) |

MADELEINE-BOUVET (LA) (61241) MOUTIERS-AU-PERCHE (61300) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer la continuité écologique.

Diversifier les écoulements et les habitats.

Pérenniser la prise d’eau incendie et l’alimentation du plan d’eau situé en contrebas.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Corbionne et ses affluents – dont le ruisseau de la Coi­gnardière – bénéficient depuis le 8 avril 2002 d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB). Cet APPB est motivé par la présence d’une faune piscicole remar­quable, constituée d’espèces patrimoniales telles que l’écrevisse à pieds blancs, l’ombre commun, la truite fario et la lamproie de Planer. Seul l’ombre commun n’est pas présent dans la Coignardière.</p><p style="text-align: justify;">Avec un linéaire total de 1 800 m et une largeur plein bord inférieure à 2 m, la Coignardière est un très petit cours d’eau de tête de bassin versant. Toutefois, sa force motrice a été depuis longtemps valorisée. En effet, ce ruisseau, grâce au détournement de son cours sur près de 500 m, alimentait le moulin de la Bonnechère, signalé sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle. L’activité de minoterie existe toujours mais ne fait plus in­tervenir la force hydraulique. L’ouvrage du mou­lin, d’une hauteur de chute de 4,7 m lorsque les vannes sont fermées, constitue un obstacle ma­jeur à la continuité écologique. Son infranchissa­bilité empêche notamment la truite fario d’accé­der aux zones de frai situées plus en amont. La zone de remous mesure environ 350 m de long. L’ancien lit en fond de talweg s’est peu à peu comblé et a pris l’aspect d’un fossé.</p><p style="text-align: justify;">Plus récemment, deux ouvrages ont été construits en aval de la décharge du moulin. Le premier est un déversoir créant une réserve incendie. Une prise d’eau y a également été installée afin d’alimenter un plan d’eau situé quelques dizaines de mètres en contrebas. La ré­serve d’eau est fortement ensablée et envasée. La hauteur de chute est de 70 cm et la longueur de la zone de remous est de 90 m. Le second ouvrage, situé quelques dizaines de mètres en aval est composé d’une vanne manuelle. Il provoque une hauteur de chute de 50 à 60 cm et une zone de re­mous d’une longueur d’environ 20 m. Cet ouvrage sert uniquement à remonter la ligne d’eau au niveau de la propriété adjacente et n’a donc pas d’utilité particulière. Ces deux ouvrages sont infranchissables par la faune piscicole.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Une étude réalisée en 2011 à l’échelle du bassin ver­sant de la Corbionne (par la Société d’études pour la restauration et l’aménagement des milieux aqua­tiques - Serama) identifie les principales perturba­tions de la continuité écologique. Avec ses trois ou­vrages infranchissables, une partie de son linéaire dévié et son potentiel halieutique élevé, le cours d’eau de la Coignardière apparaît alors comme un site à fort enjeu de restauration à l’échelle du terri­toire. Une partie des cours d’eau du bassin versant de la Corbionne est classée en liste 2 au titre de l’ar­ticle L. 214-17 du Code de l’environnement. Tout ou­vrage doit donc être géré, entretenu et équipé se­lon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou l’exploitant pour assurer la libre circulation des espèces piscicoles et des sédiments. Lors de l’initiation du projet en 2010-2011, les listes complémentaires de cours d’eau n’étaient pas encore parues. Toutefois, les élus de la communauté de communes du Perche rémalardais, au vu de la version de travail de ces listes, souhaitent anticiper les obligations réglementaires en enga­geant définitivement la démarche.</p><p style="text-align: justify;">L’absence d’usage justifiant la préservation des ou­vrages du moulin de Bonnechère et de celui situé le plus en aval contribue également à faciliter l’émer­gence du projet.</p>

Les travaux et aménagements

<ul><li style="text-align: justify;"><strong>Le retour de la Coignardière dans son talweg</strong></li></ul><p style="text-align: justify;">Le lit mineur est recréé à l’aide d’une pelle méca­nique suivant la pente naturelle du terrain sur un linéaire de 385 m, depuis le début du bief du mou­lin jusqu’à la confluence avec le bras de décharge du moulin. Le nouveau lit étant aménagé au sein d’une parcelle privée, le propriétaire souhaite limi­ter les aménagements sur sa pâture, raison pour la­quelle le tracé est rectiligne. D’une largeur d’1,5 m, le lit mineur a été surcreusé de 20 cm par rapport à son niveau topographique final afin d’accueillir la recharge en granulat. Cette couche d’armure est composée d’un mélange de pierres, de cailloux et de graviers (Ø 2-256 mm), issus des champs alentours, complétés par un tiers de granulats (Ø 0-31,5 mm) issus de carrière. Le profil en travers est façonné de manière à créer un chenal en position centrale. La recharge est plus importante en pied de berge afin de constituer des banquettes.</p><p style="text-align: justify;">À ce niveau, le cours est bordé de part et d’autre par des pâtures et joue un rôle important pour l’abreuvement des bovins. Deux abreuvoirs gués sont aménagés et des clôtures sont mises en place de part et d’autre du cours d’eau. Des granulats sont installés à l’amont du bief du moulin afin de rediriger le flux d’eau vers le nouveau lit. Cette opération est précé­dée d’une pêche de sauvegarde des poissons.</p><p style="text-align: justify;"> </p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>La suppression du seuil de la réserve incendie </strong></li></ul><p style="text-align: justify;">La réserve incendie étant fortement ensablée et en­vasée, la première étape consiste à retirer les batar­deaux du déversoir au cours d’une période de hautes eaux. Ceci permet non seulement la dévalaison d’une partie des sédiments de la réserve à incendie, mais également de ceux qui colmataient les fonds du lit en amont de l’ouvrage. Le déversoir est démantelé et le radier en béton est dérasé au brise-roche hydrau­lique. L’effacement de l’ouvrage abaissant la ligne d’eau, les berges situées en amont sont réaménagées avec un noyau de blocs sur lequel est apposé un mé­lange de pierres, de cailloux et de graviers puis une couche de terre de 5 cm. La prise alimentant l’étang en contrebas est déplacée afin que celle-ci ne soit pas hors d’eau suite aux travaux.</p><p style="text-align: justify;"> </p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>L’aménagement du secteur aval </strong></li></ul><p style="text-align: justify;">La vanne et sa potence sont démantelées. Cette opé­ration entraîne une baisse importante de la ligne d’eau, dénoyant un radier de pont situé quelques di­zaines de mètres en amont. Aussi, cinq pré-barrages sont installés entre l’ancienne vanne et le pont rou­tier afin de ne pas rompre la continuité écologique. Ces pré-barrages sont composés d’enrochements non liaisonnés d’une taille comprise entre 25 et 50 cm.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Régime de liberté au titre de l'article L. 214-1 du Code de l'Environnement

La gestion

<p class="CM9" style="text-align:justify;line-height:12.0pt">Les riverains assurent l’entretien des berges et du lit mineur dont ils sont propriétaires.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Une étude de la faune piscicole en amont du moulin de la Bonnechère est conduite en 2009, avant la réalisation des travaux. La technique mise en œuvre est celle de l’indice d’abondance truite (IAT), permettant d’apprécier l’abondance de truites juvéniles. Un suivi de la faune invertébrée benthique (IBGN), de la reproduction des truites fario (IAT) et des analyses physicochimiques devrait être réalisé à partir de 2016 pour évaluer l’impact des aménagements sur le milieu.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Avant les travaux, seuls les trois cents derniers mètres de ce ruisseau de tête de bassin étaient librement connectés avec la Corbionne, soit environ 15 % de son linéaire total. Les aménagements réalisés réta­blissent totalement la continuité écologique de la Coignardière sur 1 km. Ils aboutissent également, grâce à la remise en fond de talweg de son cours, à la restauration hydromorphologique d’un linéaire de près de 400 m.</p><p style="text-align: justify;">La pêche électrique d’inventaire réalisée dans le sec­teur amont avant les travaux soulignait la qualité du milieu en tant que zone de frai pour la truite fario. L’arrêté préfectoral de protection de biotope pré­cise également l’intérêt de ces secteurs apicaux pour l’écrevisse à pattes blanches et la lamproie de Planer. Étant donné l’intérêt de ce secteur, les effets béné­fiques de ce décloisonnement devraient également être perceptibles sur le réseau hydrographique situé plus en aval, notamment sur la Corbionne.</p><p style="text-align: justify;">Le suivi biologique et physicochimique des opé­rations, prévu pour les années à venir, devrait per­mettre d’apprécier les effets de ces aménagements.</p><p style="text-align: justify;">Une attention particulière devra être portée à la dy­namique de colonisation par l’écrevisse de Californie, absente à ce jour dans la Coignardière mais présente plus en aval, notamment dans la Corbionne.</p><p style="text-align: justify;">Durant l’hiver 2012-2013, des précipitations relative­ment fortes détruisent partiellement des secteurs de berges. Des blocs sont donc ajoutés pour stabiliser les quelques secteurs dégradés susceptibles de subir une érosion excessive, l’assise de ces berges ayant été ini­tialement reconstituée de façon à structurer le cours d’eau et à favoriser l’installation d’habitats naturels.</p><p style="text-align: justify;">Le point faible de cet aménagement est la rectitude du tracé du lit dans son ancien talweg.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Le projet de restauration de la Coignar­dière a fait l’objet d’un reportage de France 3 Basse-Normandie, diffusé dans le journal télévisé régional (« le 12-13 » du 17 octobre 2012). Un article de presse est également paru dans un journal local (<em>Le Perche</em>, le 24 octobre 2012).</p><p>Le site est présenté aux élus et aux riverains lors de l’inauguration ainsi qu’aux adminis­trés, grâce à la parution d’un article dans le bulletin de la communauté de communes. Le techni­cien de rivière a par ailleurs eu l’occasion de faire visi­ter le site à un de ses homologues chargé d’un bassin versant voisin et désireux de voir le résultat des tra­vaux. Situé en majeure partie sur des terrains privés, le site n’est pas librement accessible. Les visites ont donc été limitées en nombre.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 5 900 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

30 430 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 540 € HT |

| Coût total de l’opération | 38 720 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50 % ; Conseil régional de Basse-Normandie : 30 % ; - Communauté de communes du Perche rémalardais : 20 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; CATER Basse-Normandie |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Perche rémalardais

|

| Contacts | Aurélien Cabaret |

|

technicien de rivières de la CCPR

27 rue de la Tuilerie, 61110 Dorceau

rivieres@percheremalardais.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Continuité Écologique. Ruisseau de la Coignardière. Dossier<br />pour la déclaration d’intérêt général, Serama, Février 2012, 46<br />pages.<br />• Étude de définition de projets pour le rétablissement de la<br />continuité écologique sur le bassin versant de la Corbionne,<br />Serama, 2011, 129 pages.<br />• Réalisation d’indices d’abondance truite dans le cadre de<br />l’étude préalable au contrat de restauration et d’entretien de<br />la Corbionne, Serama, 2009, 23 pages.</p>

Remise en état du ruisseau de la Rivaille suite à des travaux de curage et de rectification illégaux à Vigoux

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/11/2017

Créée le 22/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2011 septembre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 290 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Rivaille |

| Distance à la source | 0.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.10 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.50 m

|

| Pente moyenne | 7.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Réservoir biologique au sens de l'article L. 214-17 du CE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0420 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

INDRE (36) |

| Communes(s) |

VIGOUX (36239) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Assurer la remise en état du site dégradé

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques

Limiter les pressions liées à l'élevage bovin

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Rivaille est un ruisseau de tête de bassin de 2,8 km de long qui prend sa source à 240 m d’altitude sur la com­mune de Vigoux (Indre). Le paysage est à dominante bo­cagère ; l’habitat humain y est dispersé. À proximité de la source de la Rivaille, la pente est assez faible et l’écoule­ment est intermittent. Plusieurs sources diffuses drainent les terrains, formant une zone humide dans laquelle se perd ponctuellement le lit du cours d’eau. Quelques centaines de mètres en aval, à hauteur du bois du Gaty, la pente s’accentue et le lit mineur est plus marqué. La confluence avec l’Abloux se situe à moins de deux kilo­mètres, sur la commune de Saint­Gilles. Le bassin de l’Abloux et ses affluents, en première catégorie piscicole, est un des derniers du département de l’Indre abritant une population naturelle de truite fario. Dans sa moitié amont, la Rivaille subit des pressions d’origine agricole liées à l’élevage bovin.</p><p style="text-align: justify;">La zone de source reçoit également les eaux du ré­seau pluvial de l’autoroute A20, située quelques centaines de mètres à l’est. Sur tout son linéaire, des anciens travaux de rectification et recalibrage pro­voquent des incisions ponctuelles du lit et la forma­tion de chutes qui limitent les possibilités de mon­taison de géniteurs depuis l’Abloux vers les sites de reproduction les plus amont.</p><p style="text-align: justify;">Malgré cela, la Rivaille est un ruisseau qui présente, sur les portions les moins dégradées, une granulomé­trie variée, une mosaïque d’habitats et des vitesses d’écoulement hétérogènes favorables au dévelop­pement de la truite fario et de ses espèces d’accom­pagnement. Elle a donc les caractéristiques d’un ruisseau pépinière contribuant à la dynamique de la population de l’Abloux.</p><p style="text-align: justify;">En 2009, l’agriculteur exploitant les parcelles com­munales situées dans la partie amont du bassin a voulu « assainir et drainer » ce secteur peu favorable à l’élevage (prairie très humide et lit mineur détruit par le piétinement des bovins). Il a alors réalisé, sans autorisation environnementale préalable, des tra­vaux sur un linéaire total de 290 m :</p><p style="text-align: justify;">• en amont de la route communale (entre deux pas­sages busés), débroussaillement, curage, rectifica­tion et dérivation du lit ;</p><p style="text-align: justify;">• et en aval de la route, dans un secteur de plus forte pente, avec une dérivation rectiligne suivie d’un re­profilage du lit.</p><p style="text-align: justify;">Ces travaux ont fortement altéré le lit mineur et les berges de la Rivaille, détruisant les habitats favo­rables à la faune aquatique, accentuant localement les phénomènes d’incision et entrainant des fines argilo-­limoneuses vers la partie aval du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Les agents du service départemental de l’Office na­tional de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) constatent ces travaux irréguliers en novembre 2009 et dressent un procès-verbal d’infraction pour défaut d’autorisation Eau <em>(art. L. 216-8 du Code de l’environ­nement, devenu depuis l’art. L. 173-1/§I)</em>.</p><p style="text-align: justify;">Une proposition de transaction pénale, avec remise en état, est émise par la Direction départementale des territoires (DDT) et acceptée par le contrevenant début 2011. Le procureur charge l’Onema de contrô­ler la bonne réalisation de cette remise en état. Celle­-ci implique un agrément préalable du projet de restauration établi par le contrevenant et une information sur les dates de lancement et d’achève­ment des travaux permettant leur suivi effectif.</p><p style="text-align: justify;">Le bon état d’esprit du contrevenant, l’absence d’en­jeux anthropiques et la localisation en tête de bassin ont fourni un contexte favorable à la réalisation ra­pide des travaux de remise en état.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Au cours de l’année 2011, plusieurs réunions de préparation et de cadrage des travaux ont lieu sur site, en présence de l’Onema (service départemental et délégation interrégionale), de l’exploitant et oc­casionnellement de la Fédération de pêche de l’In­dre et du service instructeur (DDT). Sur la base de références bibliographiques et des caractéristiques morphologiques du lit naturel de la Rivaille sur des portions non altérées, les services de l’Onema déter­minent l’objectif de la remise en état : la restauration du lit mineur en fond de talweg avec reméandrage et recharge granulométrique. Un dimensionnement spécifique est réalisé pour chacun des secteurs de part et d’autre de la route communale, en adaptant les caractéristiques morphologiques (gabarit, sinuo­sité, profils en long et en travers, alternance des fa­ciès et granulométrie) à la pente et à l’hydrologie.</p><p style="text-align: justify;">La phase de travaux se déroule sur deux journées en septembre 2011. Le terrassement du nouveau lit est réalisé par l’agriculteur lui-même à l’aide de sa pelle mécanique, sous le contrôle des agents de l’Onema. Le matelas alluvial est entièrement recréé sur une épaisseur de 15 à 20 cm, par apport de matériaux alluvionnaires de granulométrie variée. Des blocs dispersés sont ajoutés pour diversifier le milieu. Le linéaire de la Rivaille est allongé d’environ 350 m.</p><p style="text-align: justify;">Le passage busé amont est également réaménagé par l’exploitant agricole (réorientation et recalage de la buse, rétrécissement du lit mineur en amont) pour limiter la sédimentation et maintenir un en­noiement permanent de la buse sans rupture de continuité biologique.</p>

La démarche réglementaire

Procès verbal de constatation pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, Code NATINF n° 13167.

La gestion

<p>L’exploitant des terres doit assurer l’entretien de la végétation rivulaire : il a été convenu de laisser la vé­gétation rivulaire se développer naturellement.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">En raison du contexte particulier de ces travaux, un état initial n’a pu être réalisé. Le suivi s’est limité à quelques visites ponctuelles (2 et 6 mois, 1, 2 et 3 ans après les travaux) pour s’assurer de l’évolution morphologique du cours d’eau et de la colonisation par la faune aquatique (indices visuels). Un suivi photographique annuel est réalisé par le service départemental de l’Onema.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Le nouveau tracé, bien adapté à la configuration locale n’a fait l’objet que de quelques micro-ajustements de faible ampleur, même après des événe­ments hydrologiques importants. La recolonisation par les macro­invertébrés a été rapide (dès les pre­miers mois) avec une présence de taxons sensibles (comme des éphémères du genre epeorus). La végé­tation rivulaire a bien repris. Le matelas alluvial res­tauré n’est pas colmaté ; il assure la présence d’habi­tats variés et de zones favorables à la reproduction des poissons, mais en 2015 aucune recolonisation pis­cicole n’est encore observée. La présence d’obstacles situés en aval (petites chutes d’eau liées à l’incision de la roche­mère) semble bloquer la recolonisation par les poissons, mais n’empêche pas la remontée de l’écrevisse (espèce invasive) observée depuis l’aval.</p><p style="text-align: justify;">Un projet de restauration de la continuité piscicole de la Rivaille, complémentaire des travaux de remise en état de 2011, a été envisagé par la Fédération de pêche de l’Indre. Compte tenu du faible linéaire concerné, cela ne constitue pas un enjeu prioritaire pour l’instant et aucune action n’a été engagée.</p><p style="text-align: justify;">Une végétation dense (roncier) forme une bar­rière physique limitant l’accès du lit au bétail. Aussi, contrairement aux préconisations initiales, seules les parcelles situées en amont de la route communale ont été clôturées. Malgré l’absence d’entretien de cette végétation rivulaire, des pousses d’essences arbustives (saules, aulnes) ont récemment été observées et pourraient permettre à moyen et long termes de remplacer ou de limiter le développement des ronces.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Depuis ces travaux, ce site est fréquemment cité comme exemple pour favoriser l’émergence et la concrétisation de projets de restaurations similaires dans des contextes parfois très variés (ex : l’Argentière dans les Deux-Sèvres). Il permet notamment de sensibiliser le monde agricole sur la nécessité de préserver les têtes de bassins et offre un bon exemple d’accommodement et de conciliation dans l’intérêt des milieux avec un usager de bonne volonté.</p>

Coûts

10 h de pelleteuse (fournie et pilotée par l’agriculteur) : 0 € Matériaux grossiers (blocs et pierres fournis par l’agriculteur) : 0 € Matériaux alluvionnaires (47 m3 de graviers et cailloux) d’origine extérieure : 580€

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

580 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Onema et Service instructeur : procureur de la République et DDT de l’Indre. |

| Maître d'ouvrage |

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

|

| Contacts | François Pellerin |

| 06 70 29 44 29 |

| Maître d'ouvrage |

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

|

| Contacts |

François Pellerin 06 70 29 44 29 François Pellerin 06 70 29 44 29 |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Projet de restauration du ruisseau de la Rivaille - Rapport de synthèse, Onema SD 36., M. Roques, février 2011.</p><p><br />• Restauration du cours d’eau la Rivaille (36) - Éléments d’élaboration du dossier technique, M. Bramard, 25 juin 2011.</p>

Restauration du lit du (fossé de la Hutte) par reméandrage et suppression de trois seuils à Vouneuil-sur-Vienne

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/11/2017

Créée le 22/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Biodiversité Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2011 février 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Fossé de la Hutte |

| Distance à la source | 0.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.20 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.70 m

|

| Pente moyenne | 20.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Nationale |

| Autres | du Pinail |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5410014

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

VIENNE (86) |

| Communes(s) |

VOUNEUIL-SUR-VIENNE (86298) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Améliorer la biodiversité.

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques et les habitats.

Rétablir la continuité écologique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La réserve naturelle du Pinail est l’unique réserve na­turelle nationale (RNN) du département de la Vienne. Elle est située sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne à 15 km au sud de Châtellerault et à 30 km au nord-est de Poitiers. D’une superficie de 135 hectares, la RNN fait partie intégrante des 800 hectares de « la Petite Forêt » ou « Pinail » située tout au nord de la forêt domaniale de Moulière appartenant au site Natura 2000 « Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche de Bran ».</p><p style="text-align: justify;">Ce classement en réserve protège des milieux relictuels de landes à bruyères appelés localement <em>brandes</em>. Les landes de la réserve ont la particularité d’être criblées de plus de 5 000 fosses dont environ 3 000 sont des mares permanentes. Ces fosses résultent de l’extraction, durant plus de dix siècles, de la pierre meulière, à l’origine du nom de la forêt de Moulière.</p><p style="text-align: justify;">La RNN du Pinail est créée en 1980 pour préserver ces milieux originaux de l’enrésinement et du com­blement des mares. Elle est gérée par l’Association de gestion de la réserve du Pinail (Gerepi), adminis­trée par différents collèges représentant l’ensemble des acteurs concernés : l’Office national des forêts, la commune de Vouneuil-sur-Vienne, l’ACCA locale (as­sociation de chasse), l’Université de Poitiers, Vienne Nature, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) et le Centre permanent d’ini­tiatives pour l’environnement (CPIE) Seuil du Poitou.</p><p style="text-align: justify;">La flore et la faune liées aux landes et mares humides de la RNN sont particulièrement riches et originales. On y trouve entre autres quatre plantes protégées au niveau national, 49 espèces de libellules (parmi lesquelles la leucorrhine à large queue dont c’est la seule station régionale), l’écrevisse à pieds blancs (seule population européenne connue vivant en mare), 12 espèces ou hybrides d’amphibiens, 13 taxons d’algues vertes, 37 oiseaux nicheurs, 710 es­pèces de champignons, 410 espèces végétales… Ce sont au total 2 700 espèces qui y sont répertoriées. Le ruisseau, dit <em>fossé de la Hutte</em>, contribue à la diver­sité de la réserve en abritant notamment plusieurs odonates inféodés à des eaux plus courantes comme l’agrion de Mercure, la cordulie à taches jaunes et la cordulie métallique.</p><p style="text-align: justify;">Ce petit cours d’eau temporaire de 800 m de long prend naissance dans la réserve à une altitude de 135 m et rejoint le Rivau d’Aillé, un affluent de la Vienne. Durant la période d’exploitation des pierres meulières, ce fossé est creusé, rectifié et élargi. Trois seuils constitués de remblais de pierres et de terre sont construits à la fin du XIXe siècle. Faute d’entretien et en l’absence d’une forte énergie hydraulique, le fond du cours d’eau s’est peu à peu envasé et comblé par la végétation et des atterrissements. Par endroits, le fos­sé se transforme en zones lentiques tandis qu’ailleurs les écoulements de surface disparaissent.</p><p> </p><p> </p><p> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le projet de restauration du fossé de la Hutte est por­té par Gerepi, auprès du Syndicat de rivière Vienne et affluents dans le cadre du contrat territorial Vienne aval 2007-2012 dédié à l’entretien et à la restaura­tion du bassin. Ce contexte permet d’obtenir des financements pour la restauration de milieux d’eaux courantes, rares sur la réserve, favorisant ainsi la conservation ou la restauration d’habitats d’espèces sensibles.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux de restauration débutent en septembre 2011, à la fin de l’été afin de limiter le dérange­ment pour la faune (notamment la nidification des oiseaux), et de profiter des faibles débits. Dans un premier temps, la végétation rivulaire est fauchée manuellement sur tout le linéaire pour assurer une bonne visibilité du lit pendant les travaux. Puis, les trois obstacles à l’écoulement en remblai de pierres et de terre sont dérasés à la pelle mécanique.</p><p style="text-align: justify;">Dans un deuxième temps, en octobre 2012, après un repérage exhaustif à pied des habitats sensibles présents, un nouveau lit est créé et aménagé dans le fond du talweg existant. La restauration du lit mineur dans le champ d’expansion naturel des crues s’avère en effet impossible, le lit majeur ayant été complè­tement bouleversé par les carriers. Tout d’abord, les berges et le fond du lit majeur existant sont ter­rassés de manière à remobiliser les matériaux pier­reux naturellement présents et à évacuer les zones d’atterrissement vaseux végétalisées. Les sédiments sableux et graveleux, plus intéressants pour les larves d’invertébrés, sont conservés. C’est le principe des lits emboités de dimensions restreintes mais adaptées au contexte de source et de faible amplitude des débits qui est mis en œuvre. Aucune recharge granulomé­trique n’est réalisée car l’apport de matériaux exo­gènes aurait changé l’équilibre physico-chimique de ce milieu acide peu riche.</p><p style="text-align: justify;">Les contraintes d’accès aux rives et la sensibilité des habitats en fond de fossé (cariçaie ou phragmitaie sur fonds meubles) rendent difficile la phase de travaux. Des précautions sont nécessaires pour l’accès des engins qui sont choisis pour s’adapter aux contraintes locales et à la sensibilité des sols : mini-pelle à l’aval, pelle à long bras à l’amont.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration au titre de la loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p class="CM7" style="line-height:12.15pt">Il est décidé de laisser un nouvel équilibre naturel se mettre en place, notamment en ce qui concerne la reprise de la végétation pionnière.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Gerepi réalise un suivi régulier de la faune et de la flore de l’ensemble de la réserve naturelle depuis 1996, ce qui donne une bonne connaissance de l’état initial du fossé avant travaux. En ce qui concerne le fossé de la Hutte, des suivis des libellules de l’en¬semble du linéaire (divisé en une dizaine de tronçons homogènes) sont menés tous les ans en juin, juillet et août.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les premières observations et suivis réalisés depuis la fin des travaux sont plutôt positifs. L’eau des précipitations et des mares ruisselle à nou­veau en surface dans le fossé de la Hutte et non plus en souterrain entre les dépressions stagnantes. Ainsi, conformément aux objectifs du projet, un habitat d’eau courante est restauré.</p><p style="text-align: justify;">Ceci permet l’installation d’un cortège d’espèces associées. Ainsi, la surface du fossé colonisée par des characées est passée de quelques placettes à l’ensemble du linéaire. De même, une dizaine de nouvelles espèces d’odonates sont recensées et le nombre total d’individus observés est multiplié par cinq en trois ans. En revanche, dès l’année suivant les travaux, en 2013, la restauration de la continuité écologique et des écoulements de surface entre le fossé et les mares amont a permis la colonisation par la perche-soleil, une espèce classée nuisible (article R. 432-5 du Code de l’environnement). Elle n’avait jamais été observée auparavant dans le fossé de la Hutte et le Rivau d’Aillé. Il aurait été préférable d’an­ticiper cet impact potentiel de l’aménagement.</p><p style="text-align: justify;">Les travaux ont permis la participation d’Audacie, structure d’insertion par l’activité économique (SIAE). Ainsi, lors de la phase de fauche manuelle de la végé­tation, plusieurs personnes connaissant des difficul­tés d’accès à la vie professionnelle ont pu avoir une activité et acquérir de nouvelles compétences.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Ces travaux et les gains environnementaux qui en découlent sont présentés et interpré­tés dans les différents rapports d’activité et d’étude annuels publiés par Gerepi. Une publication scientifique spécifique est actuellement en cours de rédaction. Une fois finalisée, les résultats seront vulga­risés dans différents journaux naturalistes.</p>

Coûts

Coût des travaux annexes à la restauration : 2 990 €

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

4 950 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 3 560 € HT |

| Coût total de l’opération | 11 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %), DREAL Poitou-Charentes (30 %), Département de la Vienne (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, Conseil scientifique de la réserve du Pinail. |

| Maître d'ouvrage |

Gerepi, Association de gestion de la réserve du Pinail

|

| Contacts | Pascal Dubech et Yann Sellier, Gerepi |

|

Téléphone: 05 49 02 33 47

gerepi@free.fr |

| Maître d'ouvrage |

Gerepi, Association de gestion de la réserve du Pinail

|

| Contacts |

Pascal Dubech et Yann Sellier, Gerepi Téléphone: 05 49 02 33 47 gerepi@free.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>Rapports annuels d’étude de la réserve naturelle nationale du Pinail. Yann Sellier. 2011 à 2016.</p>

Reméandrage de la Veyre en amont du lac d’Aydat

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 14/11/2017

Créée le 14/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 avril 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Veyre |

| Distance à la source | 5.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 6.60 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2250 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

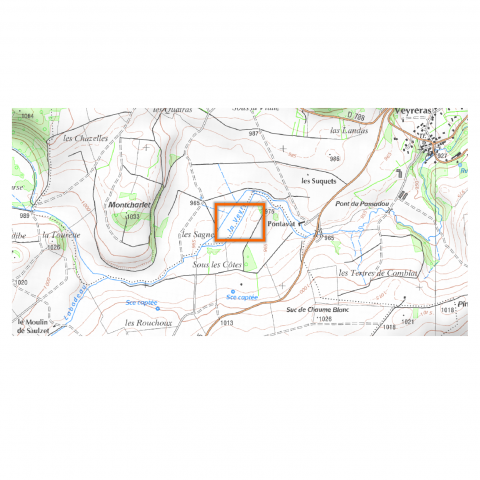

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

AYDAT (63026) SAULZET-LE-FROID (63407) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les caractéristiques et le fonctionnement hydromorphologiques.

Améliorer la qualité de l’eau.

Créer des connexions latérales (zones humides).

Recréer des zones d’expansion de crues.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Veyre est issue de la confluence de la Narse et du Labadeau qui prennent naissance dans les Monts Dore. Longue de 35 km, elle alimente le lac d’Aydat puis rejoint l’Allier. La Veyre en amont du lac est classée en liste 1 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement avec la présence de truites et de ses espèces d’accompagne­ment. Son bassin versant d’une superficie de 168 km2 est principalement occupé, sur sa partie amont, par des éle­vages bovins de production laitière (56 %) et des espaces forestiers (38 %).</p><p style="text-align: justify;">Au cours des années 1970 et 1980, des actions de rectifi­cation et de recalibrage sont entreprises sur la Veyre pour favoriser l’écoulement rapide des eaux, assurer un drai­nage des terres et étendre la superficie agricole exploi­table en réduisant le lit majeur. Au total, près de 1 100 m de cours d’eau sont rectifiés. Ces aménagements limitent grandement les capacités d’habitat du ruisseau pour la truite (forte vitesse d’écoulement, diminution de la diversité des substrats, incision du lit, etc.) et réduisent sa capacité autoépuratrice.</p><p style="text-align: justify;">Le lac d’Aydat, plus grand lac naturel d’Auvergne, est une retenue formée il y a plus de 8 500 ans par une coulée de lave qui a barré le cours de la Veyre. Ce lac, zone touristique, connaît depuis de nombreuses années une eutrophisation surtout due aux rejets agricoles et domestiques et à une diminution de la capacité auto-épuratrice naturelle, avec notamment la destruction d’une zone humide et la rectification des cours d’eau en amont du lac.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le reméandrage de la Veyre était inscrit depuis 2005 dans l’ancien contrat de rivière <em>« Vallée de la Veyre - Lac d’Aydat »</em> porté par le Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA). Ce contrat avait pour vocation principale de réduire l’apport de matières phosphorées sur le bassin versant qui entraine l’eutrophisation du lac d’Aydat. L’opération prévue ini­tialement consistait en une simple reconnexion d’un ancien méandre sur une parcelle. Lors de ses prospec­tions de terrain, le technicien de rivière repère d’autres anciens méandres aux alentours. Une forte concerta­tion est nécessaire pour obtenir l’accord de tous les propriétaires et aménager leurs parcelles (abreuvoirs, clôtures) pour que l’exploitation des terres ne soit pas pénalisée par le projet. L’opération, au final, porte sur environ un kilomètre de cours d’eau.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux consistent à reprendre les anciens méandres pour allonger le lit mineur de plus de 500 m. Pour cela les anciens tracés encore visibles sur le terrain ou sur les cartes cadastrales sont utilisés.</p><p style="text-align: justify;">Deux profils types sont conçus :</p><ul><li style="text-align: justify;">dans les secteurs rectilignes, les pentes des berges sont faibles et identiques de part et d’autre ;</li><li style="text-align: justify;">dans les secteurs méandrés, la berge concave pré­sente une forte pente et la berge convexe une faible pente, pour favoriser les phénomènes d’érosion et de dépôt naturels.</li></ul><p style="text-align: justify;">Avant les travaux, une gestion sélective de la ri­pisylve et l’enlèvement des clôtures sont nécessaires pour faciliter l’accès des engins et dégager l’emprise des travaux. Le bois coupé valorisable est laissé à la disposition des propriétaires, les branchages étant broyés sur place.</p><p style="text-align: justify;">Ce nouveau lit est rechargé très ponctuellement, par reprise des substrats présents dans l’ancien tracé. Après cette intervention, la recharge sédimentaire devrait se faire naturellement depuis l’amont.</p><p style="text-align: justify;">Une pêche électrique de sauvetage est réalisée. Le cours d’eau est provisoirement dévié vers un bief à proximité afin de pouvoir travailler « hors d’eau » et recouper les anciens méandres avec le cours actuel.</p><p style="text-align: justify;">L’ancien lit est remblayé avec les restes de terrasse­ment, les merlons de curage de l’ancien recalibrage complétés par un apport de matériaux.</p><p style="text-align: justify;">Une fois le ruisseau en eau, la ripisylve est reconsti­tuée par plantation de différentes essences le long du nouveau tracé. Des clôtures, abreuvoirs et pon­tons sont mis en place. Pour compléter ces travaux, un réseau de mares est créé par simple creusement de dépressions afin de favoriser la biodiversité.</p>

La démarche réglementaire

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p>Aucune gestion particulière n'est mise en place.</p>

Le suivi

<p>L’état initial est réalisé en 2010, pour caractériser les compartiments hydromorphologiques, physico-chimiques et biologiques avec les poissons, la macrofaune benthique et les diatomées. Le suivi post travaux est mené annuellement depuis 2011 sur quatre stations.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">L’opération de reméandrage a permis d’augmenter le linéaire du cours d’eau, en passant de 1 120 m à plus de 1 640 m.</p><p style="text-align: justify;">Les suivis hydromorphologiques de 2011 et 2012 montrent un fonctionnement qui se rapproche de celui attendu sur la Veyre. Cependant, la création des nouveaux méandres et l’allongement du linéaire pro­voquent une diminution de la pente du cours d’eau et ainsi de sa puissance. Le dépôt des matières fines et le colmatage des substrats qui en résulte sont tem­poraires. En effet, la zone des travaux est toujours en cours d’évolution : si les premières observations de 2015 tendent à montrer un début d’amélioration probable liée aux crues, les suivis futurs confirmeront cette tendance.</p><p style="text-align: justify;">Le suivi du peuplement piscicole met lui aussi en évi­dence une lente amélioration. Un an après travaux, le peuplement est quasiment identique à l’état avant travaux. Les suivis piscicoles postérieurs montrent une augmentation des densités de truite fario et chabot, ainsi que l’apparition du vairon sur le site re­méandré. Ces trois espèces indiquent une améliora­tion du peuplement.</p><p style="text-align: justify;">Au niveau du suivi de la macrofaune benthique, la variété taxonomique passe d’environ trente espèces en 2010 à plus de quarante espèces en 2014, indi­quant une bonne à très bonne qualité d’habitats. Le suivi des diatomées montre aussi une améliora­tion du peuplement entre 2010 et 2014. Celle-ci est cependant observée à la fois sur la zone rectifiée non restaurée et la zone restaurée ; les travaux de reméandrage n’en sont donc a priori pas la seule cause.</p><p style="text-align: justify;">L’analyse de la physico-chimie de l’eau indique une qualité située entre « bonne » et « très bonne », les matières phosphorées étant les plus pénalisantes avec un pic en fin d’été et début d’automne. L’épan­dage régulier sur ce territoire est l’une des expli­cations possibles à cette observation. Le suivi de la qualité physico-chimique avant travaux n’étant pas disponible, il est difficile d’évaluer l’impact du re­méandrage de la Veyre sur ce volet. La restauration des connexions latérales (zones d’expansions des crues, linéaire plus important, mares, zones humides) devrait favoriser une meilleure autoépuration.</p><p style="text-align: justify;">Au-delà de l’aspect écologique, les aménagements sont fonctionnels. Les exploitants ont ainsi pu profi­ter de l’implantation de nouvelles clôtures, d’abreu­voirs et de passages aménagés. Les différents parte­naires de cette opération sont satisfaits des résultats visuels.</p><p style="text-align: justify;">D’autres actions ont été menées suite à ce reméan­drage, comme la création de la zone humide d’Aydat et des travaux d’assainissement.</p><p style="text-align: justify;">Dans le nouveau contrat territorial de la Veyre, une action de reméandrage est prévue. L’opération de la Veyre servira de retour d’expériences et d’appui à la communication auprès des propriétaires des par­celles.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"> </p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Cette opération, emblématique sur le ter­ritoire, a suscité un grand intérêt au ni­veau régional. De nombreux articles sont parus dans différents journaux locaux (<em>La Montagne, Le Paysan d’Auvergne</em>, le bulletin de la commune d’Aydat, etc.). L’opération a également été relayée par la radio et la télévision (<em>France Bleu Pays d’Au­vergne</em>, <em>France 3 Auvergne</em> et <em>Clermont Première</em>).</p><p style="text-align: justify;">Tous les ans, des visites sont organisées pour présenter ce projet et sensibiliser les étudiants de différents niveaux allant de la terminale jusqu’au master ainsi que les élus et autres partenaires.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 22 570 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

58 380 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 81 790 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) 40 % ; FEDER 23,3 % ; Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon 20 % - Conseil départemental 10,4% ; Conseil régional 6,3 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, AELB, Fédération départementale de pêche du Puy-de-Dôme, Gergovie Val d’Allier communauté - Les Cheires communauté, Conseil régional d’Auvergne, Conseil départemental 63, DREAL Auvergne - Direction départementale des territoires 63, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, - Schéma d’aménagement de gestion des eaux Allier, Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne - Ligue de protection des oiseaux d’Auvergne, chambre d’agriculture - association Aquaveyre, sociétés locales de pêche privée. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l'Auzon (SMVVA)

|

| Contacts | |

|

SMVVA

13 rue principale, 64450 Saint-Saturnin

04 73 39 04 68

aurelien.mathevon@smvva.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Reméandrage d’une portion du cours d’eau « LaVeyre » - Dossier de demande d’autorisation au titre des articles L.214.1 et L214.6 du Code de l’environnement.<br />Corridor, avril 2010, 43 pages.<br />• Reméandrage d’une portion du cours d’eau « La Veyre » - Notice technique et plans de récolement. Corridor, juin 2011, 17 pages.</p>

Suppression des merlons de curage pour reconstituer le matelas alluvial de l’Amasse à Saint-Règle

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 13/11/2017

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2010 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Amasse |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

7.00 m

|

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.45 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2222 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

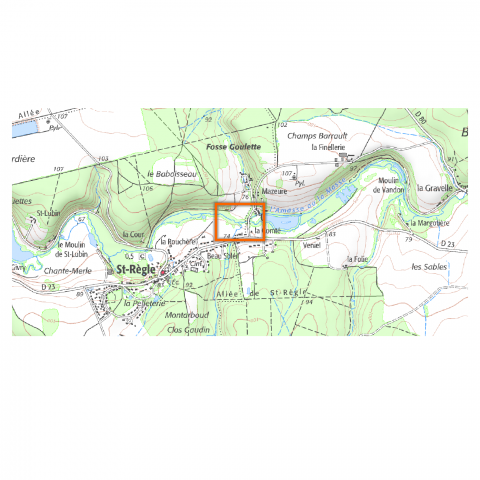

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

SAINT-REGLE (37236) SOUVIGNY-DE-TOURAINE (37252) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Réduire les risques inondation.

Améliorer les capacités auto-épuratoire du cours d'eau.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Amasse est un affluent rive gauche de la Loire. Long de 25 km, il prend sa source dans la forêt de Chaumont. Son bassin versant de 136 km2 est localisé dans les départe­ments du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. Les zones fo­restières et les grandes cultures occupent la moitié amont du bassin alors que les zones de pâturage sont majori­taires sur l’aval.</p><p style="text-align: justify;">D’importantes concentrations en nutriments (phosphore, nitrates) et en matières en suspension impactent signi­ficativement la qualité de l’eau de l’Amasse. Une faible capacité auto-épuratrice combinée à des concentrations élevées en nutriments favorise le phénomène d’eutrophi­sation visible dans cette rivière (proliférations végétales).</p><p style="text-align: justify;">Des travaux de rectification du lit de l’Amasse ont été ré­alisés des années 1950 aux années 1980. Lors des travaux de recalibrage, le cours d’eau a été élargi et les matériaux de curage n’ont pas été exportés : ils ont été déposés sur les rives formant à certains endroits, des amas de 0,5 à 2 m3 par mètre linéaire (ml).</p><p style="text-align: justify;">Leurs im­pacts sur le fonctionnement de l’Amasse sont nombreux :</p><ul><li style="text-align: justify;">diminution des connexions latérales par la pré­sence de ces merlons de curage qui cloisonnent la rivière dans son lit mineur. Les milieux aqua­tiques (zones humides, annexes hydrauliques, etc.), autrefois alimentés en période de crues, se retrouvent déconnectés du lit mineur ;</li><li style="text-align: justify;">suppression des zones d’expansion des crues qui augmente les risques d’inondations, avec des enjeux urbains et agricoles en aval et en amont des travaux de recalibrage ;</li><li style="text-align: justify;">surélargissement du lit mineur provoquant l’homogénéisation des écoulements, des faciès ainsi que des habitats ;</li><li style="text-align: justify;">diminution de matériaux mobilisables, due aux prélèvements dans le lit mineur lors du cu­rage, responsable de son incision.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">L’ensemble de ces facteurs est préjudiciable à une bonne diversité des habitats, notamment pour l’an­guille et le brochet dont les populations diminuent sur ce bassin versant. La truite est également absente à cause des nombreuses perturbations (rupture de la continuité écologique, destruction des habitats de reproduction suite au curage, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Les merlons de curage sont colonisés par une ripisylve trop dense, responsable d’un ombrage excessif. L’en­tretien des berges par les propriétaires est difficile (problème d’accessibilité). On observe la formation d’embâcles impactant également les écoulements.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, un seuil infranchissable, à la confluence avec la Loire, forme un obstacle à la continuité écolo­gique. Sur l’ensemble de cette rivière, on a recensé plus d’une dizaine d’anciens seuils de moulins.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">L’Amasse est une rivière « non domaniale » dont l’entretien est de la responsabilité des propriétaires riverains en contrepartie de droit d’usages. Mais, au cours du XXe siècle, l’intérêt économique s’est es­tompé avec la disparition des activités de meunerie et des activités industrielles utilisant la force motrice, ainsi qu’avec le recul de l’élevage dans la vallée. Les propriétaires riverains ont progressivement arrêté l’entretien de la rivière, entraînant le développe­ment anarchique de la végétation rivulaire et provo­quant d’importantes perturbations du fonctionne­ment hydraulique de la rivière.</p><p style="text-align: justify;">De plus, à la fin de ce siècle, des pollutions chro­niques et parfois massives sont constatées. Elles sont surtout liées au développement d’une urbanisation non maîtrisée (eaux résiduaires) ou aux rejets de nouvelles activités industrielles ou agroalimentaires.</p><p style="text-align: justify;">À leur création, les deux syndicats de rivière existants sur l’Amasse (un par département), ont pour objectifs :</p><ul><li><p style="text-align: justify;">de permettre un meilleur entretien du cours d’eau ;</p></li><li><p style="text-align: justify;">de réduire les dysfonctionnements hydrauliques ;</p></li><li><p style="text-align: justify;">d’identifier les sources de pollution.</p></li></ul><p style="text-align: justify;">En 1996, pour assurer une gestion globale et cohé­rente de la rivière, ces deux syndicats fusionnent. Une étude globale ou « contrat vert rivière propre » abou­tit à des travaux d’entretien de la végétation et de stabilisation des berges durant la période 1999-2003.</p><p style="text-align: justify;">Suite à un bilan de ces travaux, un contrat territorial relatif à l’entretien et à la restauration de l’Amasse et de ses affluents est établi pour une durée de cinq ans (2010-2014) dont les actions visent à atteindre les objectifs de bon état écologique. Les actions de ce contrat concernent principalement :</p><ul><li style="text-align: justify;">la restauration de l'hydromorphologie via des recharges sédimentaires;</li><li style="text-align: justify;">des suppressions de merlons laissés par les curages successifs;</li><li style="text-align: justify;">des effacements d'ouvrages pour restaurer la continuité écologique.</li></ul><p style="text-align: justify;">La mise en place de ce contrat fait l'objet de concertation au travers de réunions publiques et de plaquettes d'informations pour sensibiiser les propriétaires et riverains à la restauration des milieux aquatiques et faciliter l'acceptation de l'opération avant sa réalisation.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Cette opération de restauration se déroule sur quatre ans (2010-2013) en plusieurs phases de travaux. Elle concerne surtout la commune de Saint-Règle mais aussi, en 2013, celle de Souvigny-de-Touraine.</p><p style="text-align: justify;">En préalable à cette opération, l’entretien ou la coupe de la ripisylve est nécessaire pour faciliter l’ac­cès des engins de chantier au cours d’eau, en vue de reprendre les merlons de curage et restaurer une ri­pisylve jugée localement trop dense.</p><p style="text-align: justify;">Les merlons sont terrassés pour créer des banquettes dans le lit mineur de l’Amasse (resserrement de la section d’écoulement du lit mineur par terrassement des matériaux en alternance rive gauche et rive droite) et reconstituer le matelas alluvial grâce à la réinjection des matériaux initialement retirés. Cette recharge en matériaux indigènes est complétée avec des granulats de carrière. Des cordons de cailloux sont déposés pour protéger les banquettes contre une trop forte érosion ; des radiers sont réalisés entre les banquettes. Celles-ci ne sont pas ensemencées ni stabilisées par du génie végétal afin que le cours d’eau puisse les remobiliser naturellement.</p><p style="text-align: justify;">En accompagnement de ces travaux, le Syndicat de l’Amasse d’Indre-et-Loire met en place, avec les pro­priétaires des moulins, une ouverture hivernale coor­donnée des ouvrages (novembre et décembre) pour restaurer la continuité du transport sédimentaire.</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p>Aucune.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est réalisé en 2010 au Moulin Givry, quelques kilomètres en aval du secteur restauré. Il s’appuie sur un inventaire du peuplement piscicole réalisé par pêche à l’électricité (IPR) et une analyse de la faune macro-invertébrée benthique grâce au protocole IBGN (indice biologique global normalisé). Par ailleurs, un programme d’analyses sur la physico-chimie classique et les pesticides est mis en œuvre par le syndicat de l’Amasse, au niveau de cinq stations réparties sur le linéaire du cours d’eau. Un suivi post-travaux a été fait sur la même station en 2015 pour les deux indices. Il est prévu de poursuivre ce suivi dans le cadre du nouveau contrat territorial.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Bien qu’il n’y ait pas eu de suivi hydromorphologique, la veille visuelle des aménagements réalisés a permis de constater que les secteurs restaurés ont retrouvé une bonne diversité d’écoulements et des substrats diversifiés. Les matériaux des merlons de curage ré­introduits dans le lit mineur ont rapidement été re­mobilisés. Un an après travaux, les banquettes non ensemencées se sont végétalisées, permettant leur stabilité et le retour d’une connexion latérale.</p><p style="text-align: justify;">L’analyse comparative pré et post travaux montre pour ce cours d’eau l’apparition d’un groupe polluosensible de trichoptères (macro-invertébrés), les <em>Glossosomati­dae</em>, indicateur d’une amélioration de la qualité bio­logique. Cependant, la population d’invertébrés ben­thiques reste majoritairement composée de taxons polluorésistants, indicateurs d’une perturbation de la qualité physico-chimique du cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la densité de chabots (<em>Cottus gobio</em>) a été multipliée par 25. Ce changement indique que le milieu restauré présente des habitats favorables à cette espèce tels que des écoulements plus rapides et un matelas alluvial graveleux. On note également l’apparition d’espèces telles que le barbeau fluviatile ou le chevesne, qui traduit une légère amélioration de la qualité du peuplement pisciaire.</p><p style="text-align: justify;">Les aménagements réalisés au cours de ces quatre an­nées de travaux ont redonné au cours d’eau sa place dans le paysage et un accès plus aisé aux riverains.</p><p style="text-align: justify;">Aucun effet sur les quelques inondations survenues depuis la réalisation de ces travaux n’a été relevé.</p><p style="text-align: justify;"> Le point fort de cette action est son coût peu oné­reux. L’action d’arasement des merlons de curage s’inscrit dans les actions ambitieuses de restauration des syndicats de l’Amasse réalisées dans le cadre du contrat 2010-2014.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">L’opération a été valorisée à de nom­breuses reprises au sein du contrat terri­torial de restauration de l’Amasse. Deux plaquettes d’informations mises à disposition des propriétaires riverains ainsi qu’en mairie permettent principalement de sensibiliser la population à l’éco­logie aquatique.</p><p style="text-align: justify;">Des animations ont été faites dans le cadre de la se­maine des rivières en 2013 auprès des écoles. Lors de cette même semaine, une journée a été dispensée auprès des étudiants et des élus pour présenter les techniques de restauration.</p><p style="text-align: justify;">En 2014, des panneaux d’informations sur le contrat territorial ont été implantés sur des espaces publics auprès de la rivière dans toutes les communes traversées.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

73 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 4 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 77 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire Bretagne : 50 % ; Conseil régional Centre - Val-de-Loire : 30 % ; - Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique (FNPF), - FNPF-EDF, - Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques locale : 8 % ; Syndicats de l’Amasse : 12%. - Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques d’Indre-et-Loire - (FDAAPPMA 37) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), FDAAPPMA 37. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de l'Amasse et de ses affluents d'Indre-et-Loire (SAEAA)

|

| Contacts | Emeline Rouxel |

|

BP 145 - 37 401 Amboise Cedex

07 76 08 61 50

syndicat-amasse37@hotmail.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Contrat territorial de l’entretien et de la restauration de<br />l’Amasse et de ses affluents (2010-2014). SAEAA et SIERRA.<br />2009, 36 pages<br />• Bilan du contrat de restauration de l’Amasse en fin d’année<br />2014. SAEAA et SIERRA. Janvier 2014, 21 pages.<br />• Présentation du programme de travaux de l’année 3.<br />Conseil Syndical du 07 mars 2012. SAEAA et SIERRA. Mars<br />2012, 12 pages<br />• Note arasement des merlons de curages. SAEAA et SIERRA.<br />2015, 2 pages<br />• Lettre d’information n°1. SAEAA et SIERRA. 2011, 4 pages<br />• Lettre d’information n°2. SAEAA et SIERRA. 2013, 4 pages</p>

Restauration du matelas alluvial du ruisseau de Trémeret à Ambon

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 10/11/2017

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Fonctionnalité du cours d’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2011 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2470 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Trémeret |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 8.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1611 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

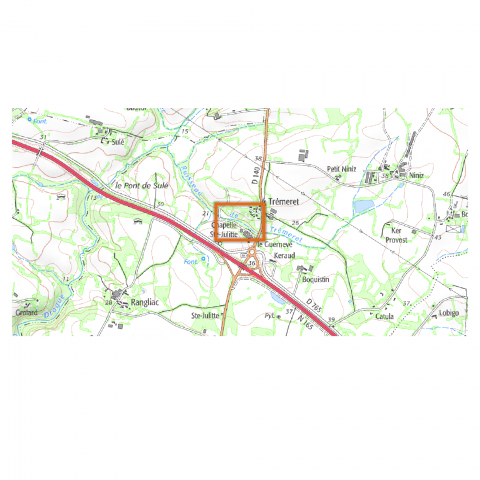

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

MORBIHAN (56) |

| Communes(s) |

AMBON (56002) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les habitats aquatiques de tête de bassin (re-connexion des annexes hydrauliques).

Améliorer la qualité des eaux.

Pérenniser les activités agricoles et conchylicoles.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Affluent rive gauche de la Drayac et sous-affluent de la rivière de Pénerf, le ruisseau de Trémeret est un petit cours d’eau long de 2,6 km avec un bassin versant d’envi­ron 3,5 km2. Ce bassin est occupé à plus de 75 % par des terres agricoles (élevages et cultures). Le ruisseau, comme l’ensemble du bassin de Pénerf, a connu d’importants tra­vaux de reprofilage et de recalibrage lors des remembre­ments agricoles à la fin des années 1980.</p><p style="text-align: justify;">L’étude préalable au Contrat territorial sur les milieux aquatiques (CTMA), effectuée en 2008 (méthode <em>Réseau d’évaluation de l’habitat</em>) sur l’ensemble du bassin ver­sant de la rivière de Pénerf, met en évidence une dégra­dation de l’état hydromorphologique de la rivière et de ses affluents. Le surcreusement des cours d’eau en est la raison principale ; il a entrainé une augmentation des assecs, une homogénéisation des faciès d’écoulement et une déconnexion des milieux attenants, notamment des zones hu­mides alluviales. La qualité physicochimique de la Drayac est médiocre, principalement en raison des concentrations excessives en phosphore. Le ruisseau de Trémeret présente, particulièrement sur sa partie amont, un envasement prononcé, une absence de substrats différenciés et une prolifération des plantes hygrophiles au fond du lit. Des obstacles à la continuité écologique sont également présents et matérialisés par des buses envasées, sous dimensionnées, ainsi qu’un étang situé sur le cours d’eau. Malgré les assecs récur­rents et l’uniformisation des habitats, le ruisseau possède un intérêt écologique piscicole, avec la présence de l’anguille, de la loche franche, de la truite et de la lamproie marine.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de la démarche de création du parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le bassin versant de la rivière de Pénerf se présentait comme le territoire de préfiguration des futures actions du parc. Au milieu des années 1990, une démarche est mise en place pour réunir les professions du monde agricole et conchylicole ; elle aboutit à la formalisa­tion en 2005 du CTMA du bassin de la rivière Pénerf. Concernant le ruisseau de Trémeret, la solution de la recharge du matelas alluvial, proposée lors de l’étude préalable du CTMA, apparait comme une réponse adaptée aux dégradations hydromorpho­logiques du cours d’eau. Les délais de concertation avec les exploitants et les propriétaires riverains ne permettent pas d’envisager la possibilité d’un retour du ruisseau dans son lit originel.</p><p style="text-align: justify;">Les actions programmées au CTMA (2011-2015) sont également présentées aux acteurs locaux via des réu­nions publiques, des commissions thématiques et des rencontres individuelles.</p><p style="text-align: justify;">La phase de concertation souligne, comme réticence principale, la crainte de la perte de fonctionnalité des drains des parcelles riveraines qui risquent d’être ennoyées après le relèvement du lit du ruisseau. Prenant en compte ces considérations, le chargé de mission du parc propose des solutions techniques pour concilier le projet de restauration du matelas alluvial et la fonctionnalité des drains agricoles.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">L’objectif des travaux est de relever le fond du ruis­seau de 0,50 m en moyenne, pour reconnecter les zones humides alluviales. Les travaux consistent en la recharge du lit du cours d’eau avec des matériaux de diamètres différents. Des granulats, provenant d’une carrière de granit locale, sont apportés au fond du lit ; il s’agit de constituer une « armature » de taille assez grossière pour qu’elle ne soit pas déplacée au fil du temps par le cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Des travaux complémentaires sont réalisés : rempla­cement des buses par des buses de diamètre supé­rieur. Ces dernières sont calées afin d’assurer la conti­nuité de la pente et rechargées en granulats gros­siers. Les drains sont coudés et prolongés pour que le rejet se fasse plus en aval.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion n'est prévue.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’inventaire piscicole initialement prévu avant la phase de travaux n’est pas réalisé en raison de l’assec du ruisseau de Trémeret en 2011. Des mesures de suivi après travaux sont mises en place. Elles portent sur les aspects macrofaune benthique (2013) et peuplement piscicole (2013 et 2015).</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La recharge granulométrique a permis de restau­rer la morphologie par diversification des habitats et reconnexion du cours d’eau aux zones humides adjacentes sur l’intégralité du linéaire du ruisseau de Trémeret (2 468 m). Les aménagements de buses, ré­alisés en complément, ont favorisé la restauration de la continuité piscicole et sédimentaire sur l’ensemble du cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Le relèvement de la ligne d’eau du ruisseau de Tré­meret grâce à la recharge a permis de reconnecter le cours d’eau aux zones humides riveraines.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats des analyses réalisées en 2013 sur les peuplements d’invertébrés benthiques montrent une bonne qualité biologique conforme à celle at­tendue pour ce type de cours d’eau dans le contexte régional. Les résultats des pêches électriques post travaux, réalisées en 2013 et 2015, montrent une non-conformité du peuplement piscicole par rapport à la situation de référence (effectifs insuffisants de truite fario, sous-représentation ou absence des es­pèces d’accompagnement) et une surreprésentation du vairon. Ces observations peuvent s’expliquer par la jeunesse du milieu.</p><p style="text-align: justify;">La loutre, dont la fréquentation du cours d’eau n’était pas avérée avant les travaux, est présente dès le mois de février 2012 dans le ruisseau de Trémeret.</p><p style="text-align: justify;">Les agriculteurs riverains constatent que le ruisseau ne monte plus en charge en amont des passages busés et que les débordements sont ainsi moins importants. L’érosion des berges est également réduite. Pour cer­tains d’entre eux, l’entretien du ruisseau apparait plus aisé. La vision du cours d’eau en lui-même semble avoir évolué : il ne s’agit plus d’un fossé mais d’un vrai ruisseau, malgré son caractère rectiligne. La création de commissions thématiques, regroupant tous les types d’acteurs et travaillant sur le projet de territoire, a permis de faciliter la mise en place d’ac­tions, et notamment la validation de ce projet par la commission « agriculture ». L’étape de concertation s’inscrit dans le long terme, les agriculteurs étant ap­parus au premier abord sur la défensive et réticents au projet.</p><p style="text-align: justify;">Comme en témoigne le chargé de mission du PNR, la bonne réalisation de cette opération, associée à la visibilité via les médias et la reconnaissance du parc au niveau local, a grandement facilité la restauration des autres cours d’eau du bassin versant. Ce sont plus de 20 km qui ont été restaurés par recharge granulo­métrique sur le bassin versant de Pénerf.</p><p style="text-align: justify;">La démarche de concertation locale a permis la réa­lisation de 90 % des préconisations figurant au pro­gramme d’action quinquennal 2011-2015.</p><p style="text-align: justify;">Pour le CTMA de Pénerf, 2016 est l’année du bilan ; il s’agira de qualifier et quantifier l’impact des travaux de restauration sur le milieu aquatique et d’évaluer la réussite du projet.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">La restauration du lit alluvial du ruisseau de Trémeret est la vitrine du parc, dans le cadre de ses actions de restauration hydromorphologiques des cours d’eau du bassin versant de la Pénerf.</p><p style="text-align: justify;">Des panneaux d’informations ont été ins­tallés sur les berges du cours d’eau. L’action a été largement médiatisée par des articles dans le magazine <em>« Rivière de Pénerf »</em> et des communiqués de presse. L’opération est lauréate des <em>Trophées de l’eau Loire-Bretagne</em> en 2013 : c’est une reconnais­sance du travail de concertation et de restauration hydromorphologique engagée sur le bassin versant.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, le chargé de mission du PNR orga­nise, à la demande, des visites de terrain avec les acteurs du bassin versant, les écoles et lycées ou encore les techniciens de rivière du département et de la région. La méthodologie de la concertation et les résultats en termes de gain sur la qualité de l’eau et des milieux y sont présentés.</p>

Trophée de l'eau Loire-Bretagne, 2013

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

59 800 € HT

soit, au mètre linéaire : 31 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 30 000 € HT |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Loire-Bretagne (50%), Conseil départemental du Morbihan (30%), huit communes de la rivière de Pénerf (20%) |

| Partenaires techniques du projet | - Cellule ASTER du département du Morbihan, Institut d’aménagement de la Vilaine (IAV), - Fédération départementale de pêche du Morbihan, DDTM du Morbihan, Service milieux aquatiques et ressources en eau (MARE), - Onema |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional du Golfe du Morbihan

|

| Contacts | Camille Simon |

|

PNR du Golfe du Morbihan

camille.simon@golfe-morbihan.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-fareast-font-family:

"Frutiger 55 Roman";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:

"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">Rivière de Pénerf - Le magazine du bassin versant</span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:

"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F">, décembre 2011, 2 pages <i>http://www.golfe-morbihan.fr/ sites/default/files/fichiers/files/ACTIONS/magazine/rivie­redepenerf/rivieredepenerf13.pdf </i><o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-fareast-font-family:

"Frutiger 55 Roman";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";

mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F">Vidéo réalisée à l’occasion des Trophées de l’eau 2013 sur le site de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : <o:p></o:p></span></p><p class="CM9" style="text-align:justify"><i><span style="font-size:9.0pt;

font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";