Animation du site Natura 2000 des Basses vallées de la Vienne et de l'Indre

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Culture extensive |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 janvier 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 5671.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 4 - Terres agricoles inondées de manière saisonnière |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

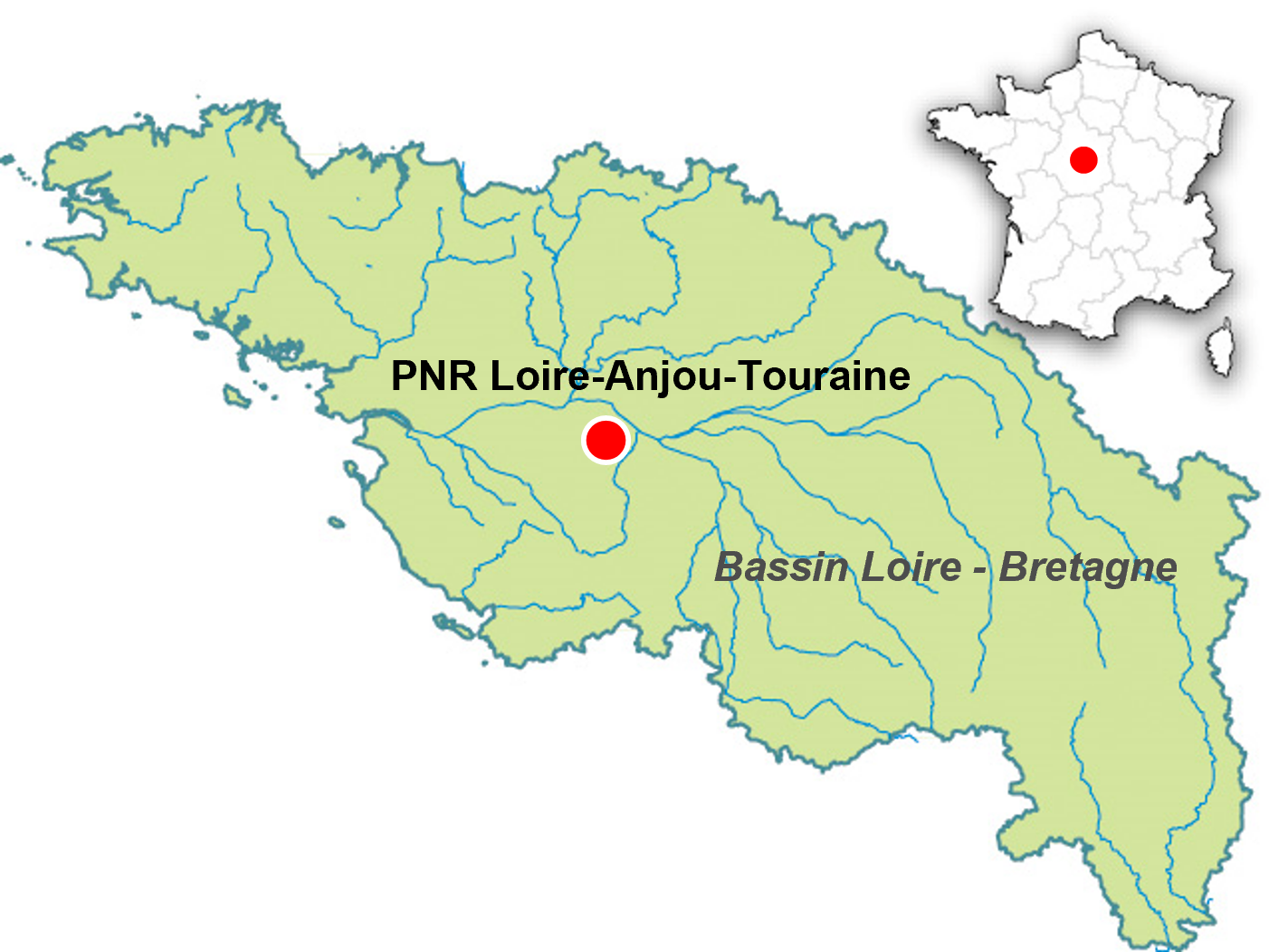

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2410011

|

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le site Natura 2000 des Basses vallées de la Vienne et de l’Indre (FR2410011), est composé de deux entités correspondant aux vallées inondables de la Vienne et de l’Indre avant leur confluence avec la Loire. L’un des principaux intérêts ornithologiques de la zone repose sur la présence de la dernière population de râle des genêts de la région Centre. L’objectif est de tout mettre en œuvre pour la conservation des oiseaux et de leurs habitats.

La majorité des actions en faveur des oiseaux et de la biodiversité passent par la contractualisation avec les propriétaires et gestionnaires volontaires :

• Mesures agri-environnementales (MAE) :

- MAE « prairies » : gestion extensive des prairies, fauche tardive des prairies, mise en défens ;

- MAE « création de couverts » : conversion de terres arables en prairies, mise en place de couverts environnementaux ;

- MAE « éléments fixes du paysage » : entretien/restauration de haies, entretien d’arbres têtards, entretien/restauration de mares.

1 200 hectares de prairies ont été engagés en MAE, dont 117 hectares en retard de fauche et 46 hectares avec mise en défens.

• Contrats Natura 2000 (sur les parcelles non déclarées à la PAC) : entretien et restauration de haies et arbres isolés ou en alignement, entretien et réhabilitation d’arbres têtards, restauration de ripisylves, développement d’îlots de bois sénescents, ouverture de milieux en déprise, restauration de prairie après exploitation d’une peupleraie, entretien par fauche ou pâturage de milieux herbacés, entretien par débroussaillage, entretien/restauration de mares, restauration d’annexes hydrauliques, aménagements pour limiter l’impact des infrastructures de transport d’électricité.

Six contrats Natura 2000 ont été signés ou sont en cours d’élaboration pour une surface totale de 23,7 hectares (dont 14,3 de peupleraies en reconversion), 1 905 mètres de haies et l’entretien de 376 arbres têtards.

Le râle des genêts reste très vulnérable avec une stabilisation autour de quatre ou cinq mâles chanteurs sur le val de Vienne. 544 arbres têtards ont été comptabilisés sur le val de l’Indre en 2011.

La rédaction de fiches thématiques (oiseaux, têtards, etc.) et d’une brochure de présentation du site Natura 2000 est en cours pour une diffusion en 2013.

Publication du recueil : 2018

Approches intégrative de la stratégie de conservation du râle des genêts

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Surface concernée par les travaux | 6000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 4 - Terres agricoles inondées de manière saisonnière |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2410011

|

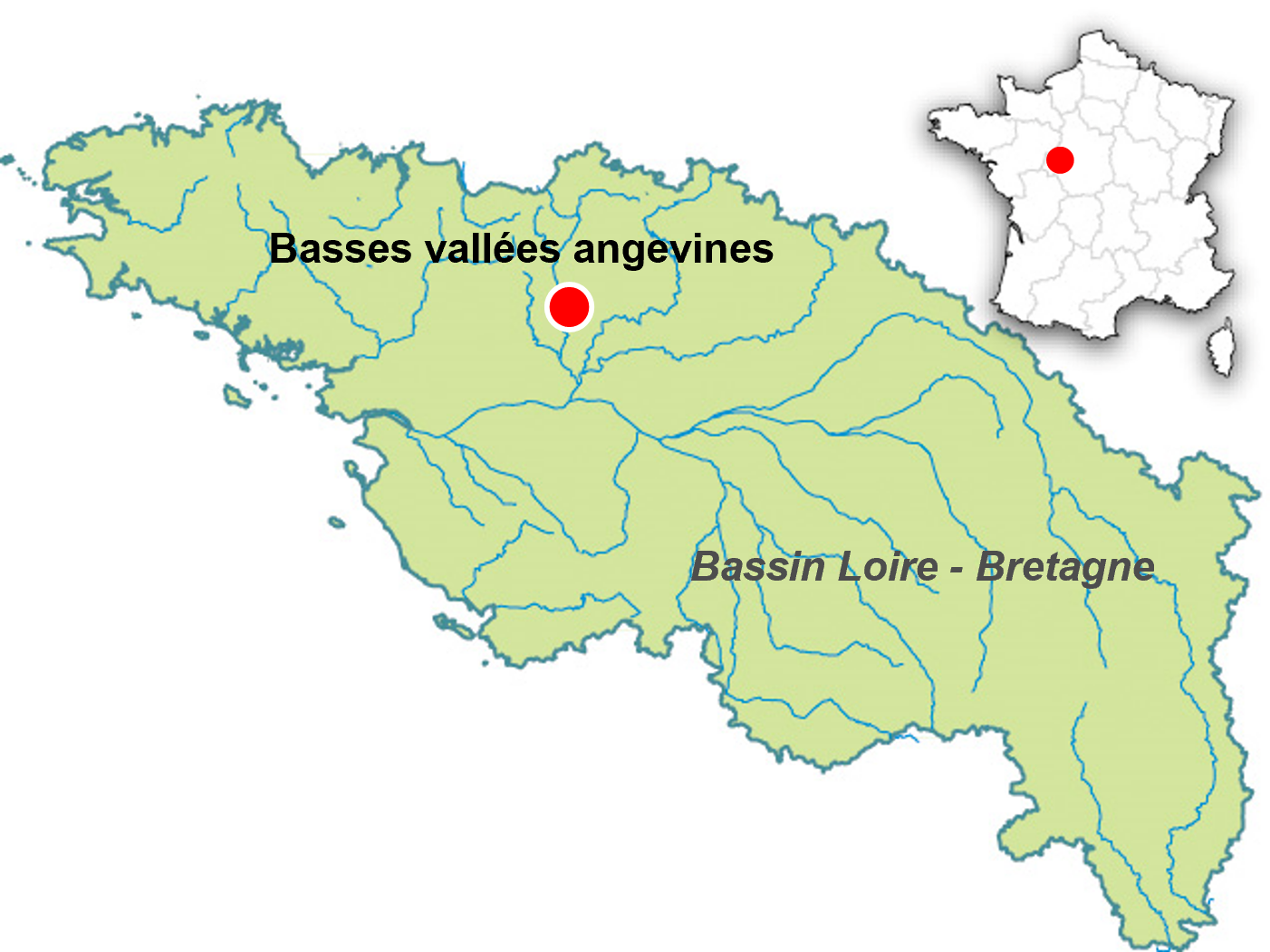

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | MAINE-ET-LOIRE |

| Localisation | ANGERS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les Basses vallées angevines constituent une vaste plaine alluviale et inondable d’une superficie d’environ 6 000 hectares inscrite au réseau Natura 2000. Il s’agit du principal site de reproduction du râle des genêts en France.

Le projet se propose d’une part de caractériser génétiquement les populations de râle des genêts afin de déterminer l’existence ou non d’entités évolutives distinctes, d’évaluer les conséquences de leur déclin et de leur isolement en termes de charge parasitaire, et d’autre part de mettre en place un modèle de distribution de l’espèce permettant d’identifier globalement ou localement les zones les plus favorables.

L’analyse génétique menée à l’aide d’échantillons sanguins ou buccaux collectés dans une douzaine de sites européens doit permettre d’évaluer les échanges entre les différentes populations afin de mieux comprendre les relations entre le cœur abondant de la distribution de l’espèce et les sites en déclin plutôt périphériques et occidentaux, ainsi que les relations entre ces derniers. L’objectif est ainsi de déterminer s’il existe des populations relativement isolées et présentant des caractéristiques spécifiques ou au contraire un large ensemble de sites connectés.

L’analyse des taux d’infection par la malaria a permis d’observer des différences importantes entre les sites étudiés et un gradient d’infection de l’ouest (sites les moins touchés) vers l’est (sites les plus touchés). Les Basses vallées angevines présentent un taux de prévalence particulièrement faible en ce qui concerne la malaria. Cela suggère que la population française se maintient dans un état sain d’un point de vue parasitaire et ne semble pas affectée par un accroissement de la sensibilité aux pathogènes. Le modèle de distribution obtenu produit une aire de répartition théorique proche de celle évaluée par Birdlife International sur la base d’extrapolations.

Publication du recueil : 2013

Animation du site Natura 2000 des Basses vallées angevines

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 9200.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 4 - Terres agricoles inondées de manière saisonnière |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides ponctuelles |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | MAINE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Situées au nord d’Angers, les Basses vallées angevines constituent un ensemble de plus de 9 200 hectares dans les vallées alluviales du bassin hydrographique de la Maine (Mayenne, Sarthe et Loir). Ces vallées, composées à 67 % de prairies, sont des zones d’alimentation, de halte migratoire et de nidification pour de nombreux oiseaux d’intérêt communautaire.

Les objectifs de préservation définis dans le document d’objectifs se déclinent selon les trois grands types de milieux:

- les prairies, avec la mise en place de mesures agro-environnementales territorialisées en faveur du râle des genêts (dates de fauche retardées notamment) ;

- les boisements, à travers un entretien extensif et concerté du réseau bocager et la mise en place d’une réglementation pour limiter l’extension des peupleraies ;

- le milieu aquatique, par des opérations de restauration et d’entretien du réseau hydraulique selon des modalités favorables aux espèces et aux habitats (favoriser le libre écoulement de l’eau ; restaurer et entretenir les boires, fossés et mares ; lutter contre les espèces envahissantes…).

L’animation du site doit permettre de développer des projets en faveur des Basses vallées angevines. Elle touche trois types de public :

- l’animation vers les secteurs agricoles

- l’animation vers les secteurs non-agricoles

- l’animation vers le jeune public

Grâce à l’animation en direction du public non agricole, les premiers contrats Natura 2000 de restauration de milieux ont été signés :

- sur bocage et ripisylve à Angers ;

- sur prairies (après peupleraie) à Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

- sur prairies (après friche) et éléments du bocage à Villevêque.

D’autres projets sont à l’étude.

Publication du recueil : 2013

Restauration et entretien de lieux prairiaux connexes à la rivière dans les gorges de la Bouble

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Fauche |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1.30 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

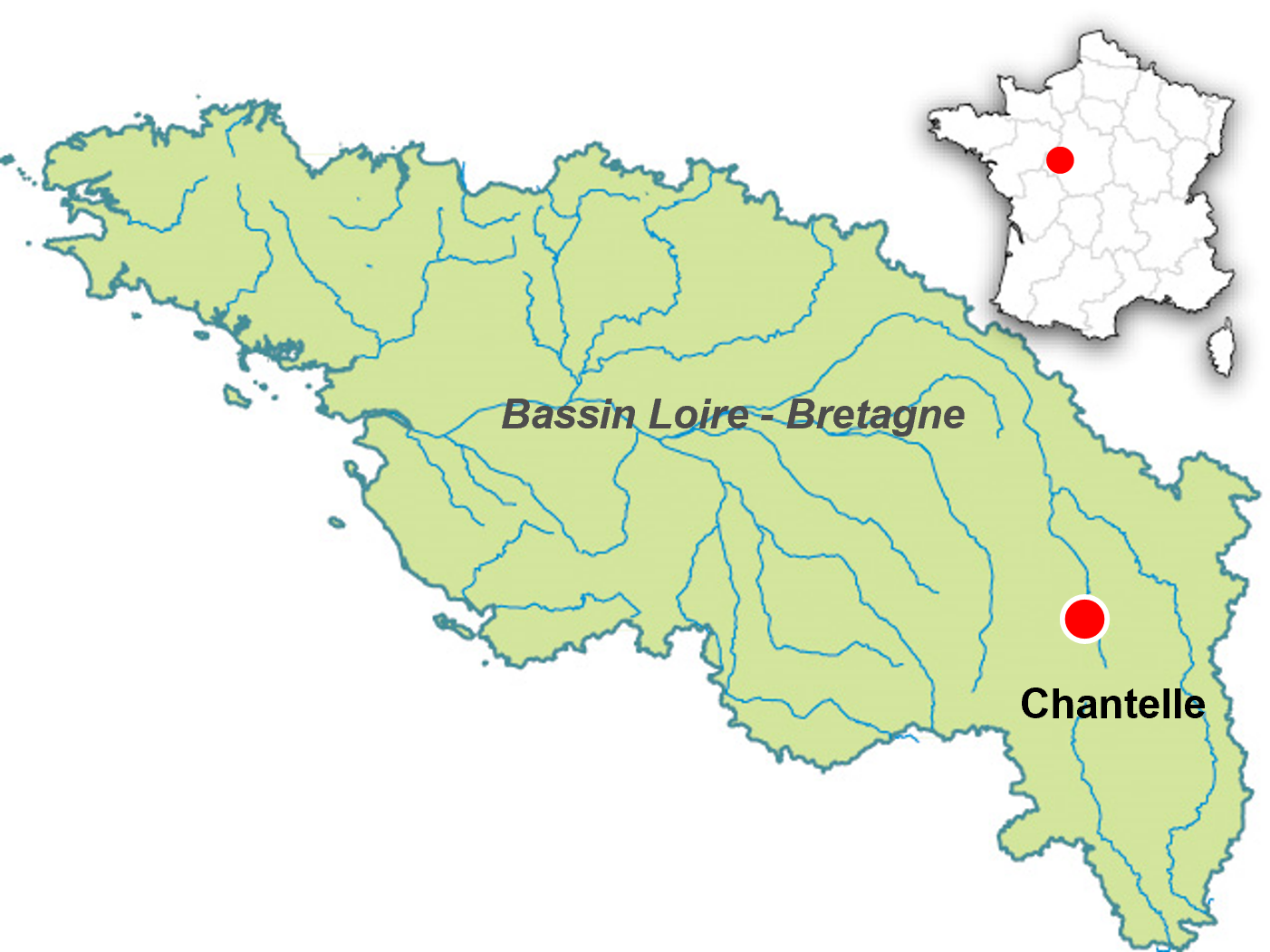

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | ALLIER |

| Localisation | CHANTELLE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les gorges de la Bouble s’étendent sur près de 5 km et sont peu encaissées (50 mètres au plus). Ce site de 170 hecatres est composé de gorges forestières et d’un plateau à prairies bocagères. Cette mosaïque de milieux accueille une faune et une flore spécifiques et remarquables.

L’Espace Naturel Sensible des Gorges de la Bouble bénéficie d’un programme d’actions quinquennal dont l’objectif est de préserver, gérer et valoriser les richesses écologiques, paysagères et culturelles. Les actions de restauration, d’entretien et de sensibilisation du public sont conduites en concertation avec les acteurs locaux et par voie de convention.

Les travaux ont été conduits par phases progressives afin d’appréhender la réaction des milieux et des espèces et de pratiquer une gestion conservatoire adaptée et concertée.

- 2008 : premiers travaux de débroussaillage et d’abattage sélectifs sur une ancienne prairie (5 000 m²)

- Eté et automne 2009 : débroussaillage d’entretien mécanique sans export du broyat

- hiver 2010 : 1 900 m² de résineux abattus ainsi que 64 peupliers en bord de rivière pour recréer une prairie (2 500 m²) et régénérer la ripisylve

- 2010, 2011, 2012 : débroussaillage. Cette fauche tardive, réalisée à mi-juillet et en octobre, a favorisé le développement des cortèges floristiques prairiaux et le cycle d’un plus grand nombre d’espèces.

- Hiver 2012 : réalisation d’un couloir prairial de 110 mètres sur 25 à 45 mètres (3 700 m²) afin de connecter les prairies restaurées et de favoriser le déplacement des espèces. Implantation de parcs de pâturage (920 mètres de clôture agricole) en vue d’un pâturage extensif ovin ou équin.

Au total, 1,3 hectare de prairies et ripisylves ont ainsi été restaurées en connexion avec d’autres prairies mitoyennes situées en partie dans l’enceinte de l’abbaye de Chantelle. Cet ensemble prairial représente une surface globale de 2,47 hectares.

Le suivi botanique indique que les milieux évoluent lentement vers des végétations prairiales.

Publication du recueil : 2013

Cartographie des zones à dominante humide: cas du bassin de la Vienne

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2007 août 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 1310000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

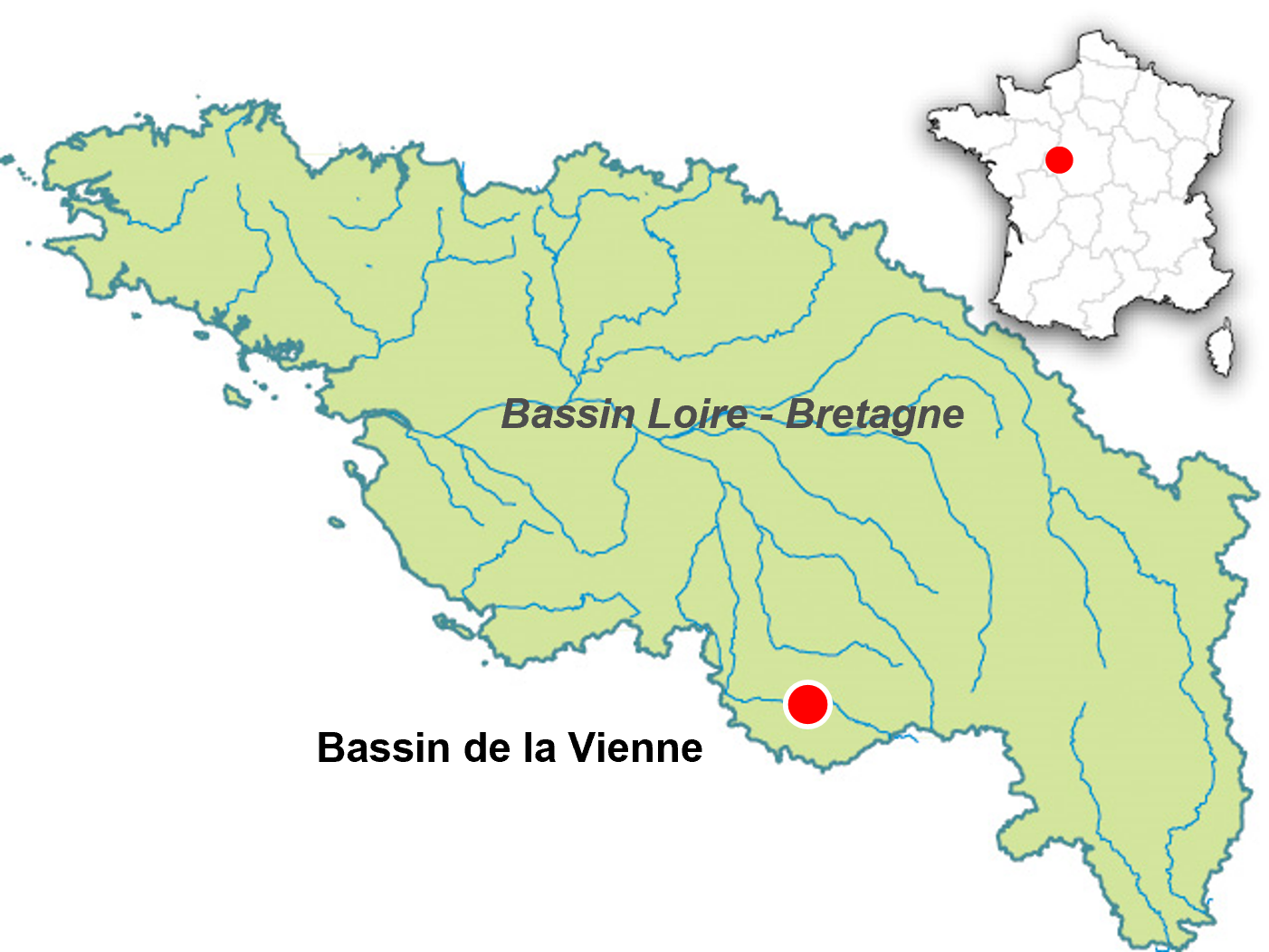

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Département | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Localisation | HAUTE-VIENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’objectif principal de cette opération était de disposer d’une cartographie et d’une base de données homogène, qui permettent de localiser et caractériser l’ensemble des zones à dominante humide en Limousin, dans un but de préservation, restauration et gestion de ces milieux.

Pour réaliser cette cartographie, la région Limousin a procédé en deux phases :

• la cartographie de la partie Loire-Bretagne de la région Limousin

• la cartographie de la partie Adour-Garonne de la région Limousin

La méthodologie était basée sur trois étapes principales :

• la réalisation d’un masque binaire : modélisation par analyse spatiale des différents facteurs (hydrographie, indices topographiques, télédétection, géologie) pour déterminer de grandes enveloppes : zones humides potentielles et zones présumées non humides

• la photo-interprétation assistée par ordinateur avec un calage préalable par reconnaissance de terrain sur des zones tests : délimitation des zones potentiellement humides et typologie

• la validation et la vérification : reconnaissance de terrain et consultation des partenaires locaux

L’inventaire a montré qu’environ 9 % du périmètre concerné est occupé par des zones à dominante humide (hors surfaces en eau), principalement constituées de prairies humides naturelles à joncs (61 %).

Ce premier bilan favorise le suivi de l’évolution de ces espaces dans le temps. Il sert de support de planification et d’évaluation de la politique régionale dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Enfin, outil de communication, d’information et de sensibilisation, il représente également un outil d’aide à la décision pour les partenaires de la région Limousin et les acteurs de l’eau du Limousin.

Publication du recueil : 2013

Ravin du Lac d'Aubuge: milieux humides et agriculture pour une meilleure gestion des eaux

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Plateau |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | OCCITANIE |

| Département | LOZERE |

| Localisation | ARZENC-DE-RANDON |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Cette action s’inscrit dans un projet global dont l’objectif principal est la préservation de la fonctionnalité hydrologique de zones humides en tête de bassin, mais également la conservation de la biodiversité. Plus spécifiquement, les actions entreprises sur ce ravin d’une part améliorent les pratiques pastorales en les pérennisant et d’autre part restaurent des zones dégradées.

La réalisation de ces objectifs passe par la rédaction de notices de gestion et la signature de conventions de gestion avec les propriétaires des parcelles concernées. Contre rémunération annuelle à l’hectare, celles-ci engagent les propriétaires à :

• maintenir une activité pastorale avec des chargements extensifs ;

• proscrire toute pratique affectant les zones humides et leurs fonctionnalités ;

• proscrire tout apport d’intrants ;

• éliminer manuellement les semis et ligneux inférieurs à 1 mètre présents en zone humide ;

• tenir un cahier des pratiques pastorales.

Trois conventions de gestion ont été signées portant sur un total de 74,81 hectares. Un état initial de la végétation a été relevé sur quatre placettes de 25 m2 sur des secteurs de travaux. Il permettra une comparaison de la végétation avant et après travaux de restauration.

Parallèlement, différents travaux de restauration et aménagements ont été réalisés.

Un suivi écologique est assuré par le Conservatoire départemental des sites lozériens, permettant d’analyser l’évolution de la zone humide au regard de l’évolution des pratiques.

Contrat "sources en actions": un partenariat pour animer et coordonner

Créée le 30/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 janvier 2015 |

| Surface concernée par les travaux | 240000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de tête de bassin |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | PNR de Millevaches |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Département | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Localisation | HAUTE-VIENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Située au cœur du plateau de Millevaches en Limousin, la tête du bassin de la Vienne et de ses affluents constitue un espace présentant une qualité écologique remarquable. Berceau des sources de la Vienne et de nombreux ruisseaux, ces espaces conditionnent en qualité et en quantité les ressources en eau de l’ensemble du bassin. Ainsi, en accord avec les orientations européennes en matière de gestion de l’eau, l’EPTB, le PNR de Millevaches et quatorze porteurs de projets (collectivités, associations) ont décidé de s’unir pour agir collectivement dans le cadre du programme « Sources en action ».

Le programme « Sources en action » a pour objectif de maintenir et restaurer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du bassin de la Vienne amont. Ceci implique, en termes d’animation :

- de veiller à la cohérence des actions avec les différents schémas de gestion de l’eau (schéma directeur et schéma d’aménagement et de gestion des eaux, Directive cadre sur l’eau…) ;

- de coordonner des programmes d’actions mis en œuvre par les différents porteurs de projets;

- d’accompagner les maîtres d’ouvrage et de leur apporter des conseils méthodologiques et un appui technique et administratif ;

- de partager les savoir-faire et les expériences ;

- de mettre en œuvre des actions transversales (communication, suivi…) ;

- d’assurer le secrétariat et l’organisation des réunions des groupes techniques et du comité de pilotage.

En 2011, environ quatre-vingt-dix actions ont démarré pour un montant global engagé supérieur à un million d’euros. Des conseils techniques, méthodologiques ou administratifs sont également apportés aux porteurs de projets (avis sur des cahiers des charges, appui technique lors de réunions de chantier, etc.), divers supports de communication ont été conçus et diffusés, et une journée d’échanges techniques sur la thématique de la continuité écologique a par ailleurs été organisée en juillet 2012, principalement à l’attention des élus et techniciens du territoire. Concernant l’acquisition de connaissances, des campagnes de mesures biologiques (macro-invertébrés, diatomées, poissons) et physico-chimiques sur les ruisseaux et cours d’eau du territoire, ont dressé un état zéro.

Des travaux ont été engagés en 2011. Des travaux de réduction des dégradations morphologiques en milieu agricole ont été menés : treize abreuvoirs installés, vingt-trois franchissements de cours d’eau réalisés (passerelles, passages à gués…), huit diagnostics mesures agro-environnementales accomplis pour cinquante-sept hectares contractualisés. Dans le cadre de la restauration et l’entretien des berges et du lit des cours d’eau, 5 000 mètres de berges ont été entretenus et 22 743 mètres restaurés ; vingt-neuf embâcles ont été enlevés. Concernant la restauration de la continuité écologique, un des enjeux majeurs du programme « Sources en action », des études complémentaires de diagnostic sont en cours et devraient déboucher vers des propositions d’aménagements d’ouvrages transversaux. Enfin, différentes actions – dont quatorze visites-conseils – ont été menées en faveur de la gestion des zones humides.

Publication du recueil : 2013

Préservation et restauration concertées de tourbières à l'échelle interrégionale dans les Hautes Chaumes du Forez

Créée le 30/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Mise en défens |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 55.50 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Plateau |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8301030

|

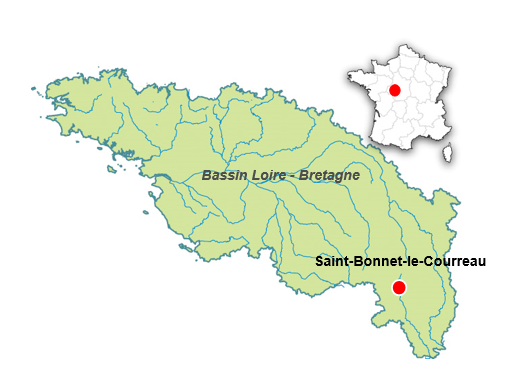

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | LOIRE |

| Localisation | SAINT-BONNET-LE-COURREAU |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les Hautes Chaumes ont été façonnées en grande partie par l’activité pastorale traditionnelle d’estive, qui les a créées et entretenues depuis les premiers défrichements effectués par les moines au XIIe siècle. Les trois tourbières concernées par le projet (la Croix de Barras, l’Oule et la Richarde) présentent un grand intérêt environnemental en termes d’hydrologie et de patrimoine naturel. Ces tourbières auraient été menacées à terme par certaines pratiques de pâturage tandis que leur situation interdépartementale et interrégionale rendait difficile une gestion globale et cohérente.

Un contrat unique de préservation associant les partenaires concernés a donc été envisagé. Des notices de gestion ont été élaborées par les Conservatoires d’espaces naturels pour chaque tourbière, avec pour objectifs : la préservation ou l’amélioration des fonctionnalités hydrauliques et biologiques, la mise en place d’une gestion cohérente et coordonnée des trois sites, la sensibilisation et l’information des usagers à leur importance et leur fragilité.

Plusieurs types d’intervention ont permis d’atteindre ces objectifs :

- la maîtrise foncière dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles du Conseil général de la Loire, avec l’acquisition de 25 hectares côté Loire sur les tourbières de la Croix de Barras et de l’Oule et l’animation foncière en cours pour 17,3 hectares sur la tourbière de la Richarde.

- la contractualisation avec les propriétaires ou exploitants agricoles notamment par des mesures agro-environnementales garantissant certaines pratiques de gestion, avec la signature de quatre contrats côté Loire pour 33,3 hectares et trois dans le Puy-de-Dôme où trois conventions pour la gestion du matériel mis en place ont également été signées.

- des travaux de restauration et de génie écologique sur des secteurs particulièrement menacés ou dégradés : la mise en défens de 11 hectares de tourbières, 1,85 hectare de ruisseau et 0,27 hectare de sources ; le démontage de 750 mètres de clôture inutile ; la pose d’environ 7,7 km de clôture ; l’installation de trois points d’abreuvement ; l’aménagement de quatre franchissements d’écoulement d’eau ; l’installation d’un poste électrique.

Ces opérations se sont accompagnées de suivis scientifiques (papillons, végétaux remarquables, habitats naturels), annuels ou biennaux, permettant d’évaluer l’évolution naturelle des milieux et des espèces végétales tout comme l’impact de la gestion mise en place depuis 2008.

Enfin, différentes actions de valorisation (sorties de terrain, articles) ont ponctué les phases de ce projet qui se conclut en 2013 par un film et une plaquette, ainsi qu’un bilan global.

Publication du recueil : 2013

Expérimentation sur l'incision d'un lit de rivière en Basse-Normandie: le Pas d'âne

Créée le 30/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2011 mai 2011 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de tête de bassin |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | PNR Normandie-Maine |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2502015

|

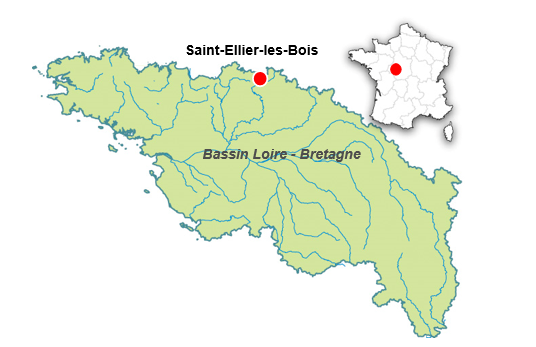

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NORMANDIE |

| Département | ORNE |

| Localisation | SAINT-ELLIER-LES-BOIS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Situé au cœur du PNR Normandie-Maine, le Sarthon est une rivière de tête de bassin versant du massif Armoricain dont le potentiel salmonicole est particulièrement intéressant. Toutefois, les ruisseaux affluents du Sarthon, du fait de leur faible gabarit, souffrent des travaux hydrauliques passés. Ceux-ci ont modifié leurs caractéristiques et ont notamment induit des phénomènes d’incision de lit facilités par des fonds localement sablo-argileux.

Dans le cadre du contrat de restauration entretien du Sarthon, la Fédération départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques de l’Orne (FDPPMA), en partenariat avec le Parc, a engagé une opération pilote de recharge sur une portion du ruisseau du Pas d’âne, dont le lit est particulièrement incisé (jusqu’à 2 mètres) consécutivement à des travaux de rectification. Ce chantier répondait au souhait du propriétaire de rehausser le lit du cours d’eau pour des raisons de sécurité.

Parallèlement, les objectifs étaient de restaurer une granulométrie de fond favorable à la reproduction des salmonidés et de limiter l’effet drainant lié à l’incision, tout en redynamisant les mécanismes d’érosion latérale afin de permettre une diversification des habitats par la reconstitution de sous-berges et une recharge naturelle ultérieure. Cette opération a affiné la technique de recharge à mettre en œuvre sur ce type de ruisseau de tête de bassin.

Ce projet étant une première sur le bassin versant, un suivi relatif au déplacement des matériaux et à l’évolution des formes du lit que la recharge implique a été programmé sur deux ans au moins. Celui-ci repose sur deux principaux paramètres : profil en long et profil en travers du lit.

Après un an, le suivi a mis en évidence :

• un important déplacement des matériaux, qui ont dévalé sur une centaine de mètres sous la zone de recharge, limités en aval par une buse ennoyée, les pentes fortes et les profils en travers étroits favorisant la reprise d’érosion ;

• la reprise d’incision sur un secteur dont la pente est de 12 %, mais une érosion dirigée contre les berges pour des pentes de moins de 8 % et des profils en travers très étroits, favorisant la diversification des formes du lit et la recharge naturelle ;

• la formation de banquettes ou atterrissements dans le lit, favorisée par les profils de cours d’eau évasés, en dépit des pentes comprises entre 3 et 7 % ;

• la très nette amélioration du potentiel de fraie en lien avec une modification de la granulométrie des fonds.

Mise à ciel ouvert du ruisseau de Cubes par création d’un bras de contournement à Châteauneuf-les-Bains

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 avril 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 140 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Cubes |

| Distance à la source | 8.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

5.00 m

|

| Pente moyenne | 2.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.14 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1688 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8301034

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63100) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 73 930 € HT |

| Coût des acquisitions | 20 950 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

137 800 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 202 680 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">Cette opération a été très bien acceptée par les habitants et les commerçants. Elle participe à la fois à l’amélioration écologique du ruisseau des Cubes et à l’amélioration paysagère du centre-bourg. Aujourd’hui les personnes qui passent devant ces aménagements ont envie de s’arrêter, les touristes ont aussi été agréablement surpris. Les panneaux de communication mis en place permettent de sensibiliser les personnes qui se baladent sur le site. La commune de Châteauneuf-les-Bains est prête à réitérer ce type de travaux si cela est nécessaire. En résumé, c’est un bel aménagement ! »<br />Daniel Sauvestre, maire de Châteauneuf-les-Bains.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %), Fonds européen de développement régional (FEDER) (30 %), FDAAPPMA 63 (10 %), - commune de Châteauneuf-les-Bains (10 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, DREAL Auvergne, DDT Puy-de-Dôme, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, - SMAT du bassin de la Sioule, SMAD des Combrailles, FDAAPPMA 63, AAPPMA, Agence de l’eau Loire-Bretagne |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châteauneuf-les-Bains

|

| Contacts | |

|

Mairie - 63390 châteuneuf-les-Bains

mairie-chat-les-bains@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châteauneuf-les-Bains

|

| Contacts |

Mairie - 63390 châteuneuf-les-Bains mairie-chat-les-bains@wanadoo.fr |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS