Références au titre des directives européennes

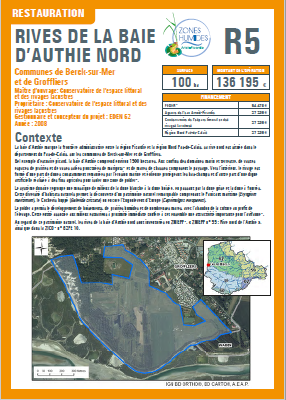

Restauration des Rives de la baie d'Authie nord

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Plantation d'espèces non ligneuses |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 100.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | F - Eaux d’estuaires |

| Type de milieu (SDAGE) | Baies et estuaires moyens et plats |

| Type hydrogéomorphologique | Estuarien |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310007240

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | GROFFLIERS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Aménagement du polder et renaturation pour accroitre la diversité de l'avifaune du site (limiter la pression de perturbation, créer des zones d'alimentation, de stationnement et de reproduction).

Résumé

Le projet d’aménagement du polder est défini dans le cadre du plan de gestion de l’espace naturel sensible de la baie d’Authie. Ce projet a été élaboré par le syndicat mixte Eden 62, gestionnaire des terrains du CELRL, et réalisé sous maîtrise d’ouvrage de ce dernier conformément à la convention cadre liant les deux structures.

Le but de ce projet est d’accroître la diversité de l’avifaune du site via la renaturation du polder agricole. En effet, sa position en arrière de baie et son caractère humide lui offrent un potentiel ornithologique considérable. L’expression de ce potentiel nécessite des aménagements pour restaurer son caractère ouvert, pour limiter la pression de perturbation, mais surtout pour créer des zones de reproduction, d’alimentation et de stationnement. Le site possède également un énorme potentiel batrachiologique par son caractère humide et la présence de nombreuses mares.

Les aménagements suivants ont été réalisés :

• La restauration du caractère ouvert du polder

• Mise en place d’u écran végétal et de clôtures

• Création d’un plan d’eau avec des ilots de nidification

• Création d’une roselière

• Gestion des niveaux d’eau

• Création et agrandissement d’une mare

• Conservation des milieux ouverts

• Création de mares

• Profilage de la berge nord

• Conservation des connections entre les mares

Le programme de travaux réalisé a permis de renforcer la biodiversité sur les rives et les zones de la baie d’Authie nord en leur redonnant leur caractère de zone humide.

La gestion du site (pâturage, fauche, gestion des niveaux d’eau), le suivi des espèces (faune, flore) et de l’évolution des milieux restaurés seront assurés par le syndicat mixte EDEN 62. Ces suivis permettront d’évaluer l’impact des aménagements réalisés.

Au vu de la fragilité du site et de la tranquillité que nécessitent les populations aviaires, l’ouverture au public devra tenir compte de ces éléments.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

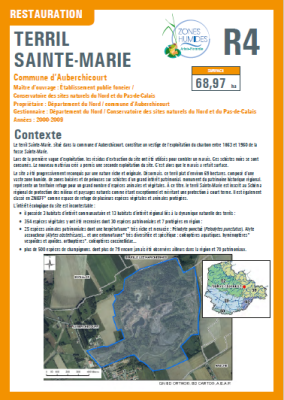

Restauration du Terril Sainte-Marie

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2000 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 68.97 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310014029

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | AUBERCHICOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Réhabilitation du terrif pour préserver les habitats, la faune et la flore, sécuriser le site et favoriser l'accès du site au public.

Résumé

Le terril Sainte-Marie constitue un vestige de l’exploitation du charbon entre 1863 et 1960 de la fosse Sainte-Marie. Le site a été progressivement reconquis par une nature riche et originale. Désormais, ce terril plat d’environ 69 hectares, composé d’une vaste zone humide, de zones boisées et de pelouses sur schistes d’un grand intérêt patrimonial, monument du patrimoine historique régional, représente un territoire refuge pour un grand nombre d’espèces animales et végétales. L’intérêt écologique du site est incontestable.

Suite au projet de cession du terril Sainte-Marie à la commune d’Auberchicourt, l’État et le Département du Nord, dans le cadre des friches environnementales de l’ancien contrat de plan, ont inscrit l’opération de réhabilitation dans la programmation de l’EPF. Ainsi, dans le but de préserver les habitats, la faune et la flore, de sécuriser le site et de favoriser l’accès du site au public, un projet de réhabilitation du terril a été entrepris.

Préalablement au projet, une série d’inventaires a été effectuée afin de rendre compte de la biodiversité présente sur le site. Les travaux se sont réalisés en deux phases :

• Adoucissement des crètes, reprofilage des berges, aménagement de chemins, déboisement de friches, préservation de pierriers, réalisation de connexions entre les friches

• Poursuite des aménagements pour permettre l’accueil du public et favoriser la biodiversité.

Une augmentation de la diversité animale et végétale semble se dessiner au regard des suivis scientifiques actuellement menés. En effet, les travaux ont permis de multiplier et d’augmenter la surface de zone humide.

Les travaux de remise en état suite à la fin de l’exploitation réalisés en fin 2009 permettront de conforter les conditions favorables à l’accueil de certaines espèces nicheuses.

Le plan de gestion a été renouvelé en 2009 pour une durée de cinq ans. Sa mise en œuvre est assurée par le Département du Nord, le Conservatoire des sites naturels et la commune d’Auberchicourt.

Ces opérations consistent à :

• maintenir des zones ouvertes (milieu sec ou humide) par des débroussaillages, des fauches alternées avec exportation des produits de fauche et des expérimentations de gestion des pelouses sur schistes ;

• réaliser le suivi de l’évolution de la biodiversité sur le site (recensements, inventaires, suivis) ;

• entretenir les installations et les espaces ;

• veiller au respect du bon usage du site

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

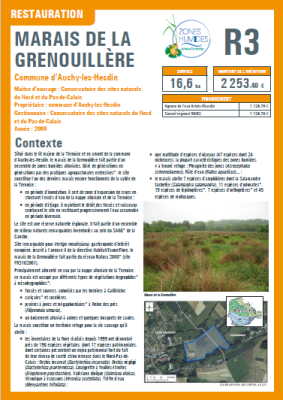

Restauration du Marais de la Grenouillère

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur drain souterrain |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Hydromorphologie Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 16.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3102001

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | AUCHY-LES-HESDIN |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration de l’alimentation en eau à l’intérieur du marais

Résumé

Le marais de la Grenouillère fait partie d’un ensemble de zones humides alluviales. Géré de générations en générations par des pratiques agropastorales extensives, le site constitue l’un des derniers marais encore fonctionnels de la vallée de la Ternoise :

• en période d’inondation, il sert de zone d’expansion de crues en stockant l’excès d’eau de la nappe alluviale et de la Ternoise

• en période d’étiage, il maintient le débit des fossés et ruisseaux ceinturant le site en restituant progressivement l’eau accumulée en période hivernale.

Le site est une réserve naturelle régionale. Il fait partie d’un ensemble de milieux naturels remarquables inventoriés au sein du SAGE de la Canche.

Le projet vise à la restauration de l’alimentation en eau à l’intérieur du marais. En effet, une partie du site était sujette au drainage, ce qui limitait l’expression des cortèges floristiques et faunistiques liés aux milieux humides para tourbeux (découverte d’un ancien réseau de drainage encore fonctionnel parcourant le site depuis la Ternoise jusqu’au ruisseau de la Grenouillère).

Afin d’effectuer la restauration hydraulique de la zone, le Conservatoire des sites a souhaité supprimer ce réseau pour redonner un aspect naturel à la zone et restaurer l’alimentation naturelle du marais.

Cette opération a permis :

• de restituer au marais l’eau qui a été captée et ainsi augmenter l’humidité de la zone de source,

• la mise en place d’une végétation typique plus hygrophile (herbier à Callitriche notamment),

• d’optimiser la fonction de laminage des crues et d’étalement des apports d’eau du marais vers le ruisseau.

D’autres travaux de restauration sont en cours de réflexion :

• le bouchage d’un fossé drainant actuellement l’aulnaie marécageuse sur le marais,

• la mise en place d’une passe à poissons en aval du site au niveau du barrage de la Ternoise pour permettre la libre circulation des poissons. Ce projet est porté par le Syndicat mixte du SAGE de la Canche et la FDPPMA

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

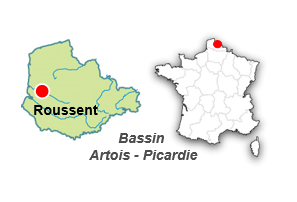

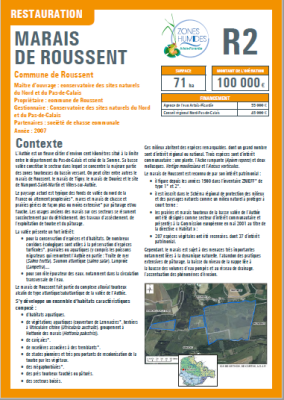

Restauration du Marais de Roussent

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion en futaie |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 71.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100492

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | ROUSSENT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restauration et gestion d’une mosaïque de milieux ouverts favorables aux espèces patrimoniales, en effectuant notamment du déboisement de saulaies et du débroussaillage pour restaurer et maintenir des habitats remarquables, et permettre l’amélioration de la connaissance de la diversité biologique et du fonctionnement écologique du site et la sensibilisation des acteurs locaux ainsi que des usagers à la valeur patrimoniale du marais et à sa fragilité pour assurer ensemble sa préservation à long terme.

Résumé

Le marais de Roussent fait partie du complexe alluvial tourbeux alcalin de type atlantique/subatlantique de la vallée de l’Authie, et s’y développe un ensemble d’habitats caractéristiques composé d’habitats et de végétations aquatiques, de roselières, de prés tourbeux fauchés ou pâturés, de secteurs boisés. Ces milieux abritent des espèces remarquables, dont un grand nombre sont d’intérêt régional ou national. Cependant, le marais est sujet à des menaces très importantes notamment liées à la dynamique naturelle, l’abandon des pratiques extensives de pâturage, la baisse du niveau de la nappe liée à la hausse des volumes d’eau pompés et au réseau de drainage, l’accentuation des phénomènes d’érosion.

La commune de Roussent, propriétaire de ce marais, a confié la gestion de ce site en 2000 au Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais pour une durée de dix ans renouvelables. Les objectifs sont les suivants :

• la restauration et la gestion d’une mosaïque de milieux ouverts favorables aux espèces patrimoniales, en effectuant notamment du déboisement de saulaies, du débroussaillage et par la création de gouilles. L’objectif est de restaurer et maintenir des habitats remarquables, garant du développement d’une faune et d’une flore remarquable ;

• l’amélioration de la connaissance de la diversité biologique et du fonctionnement écologique du site ;

• la sensibilisation des acteurs locaux ainsi que des usagers à la valeur patrimoniale du marais et à sa fragilité pour assurer ensemble sa préservation à long terme.

Des opérations de débroussaillage ont été menées selon 2 méthodes :

• la méthode manuelle avec exportation

• la méthode chimique par dévitalisation des souches après débroussaillage

Environ 1000 m2 de gouilles ont été créés et plus de 13 000 m2 de végétations ouvertes (prairies et roselières tourbeuses) ont été restaurés.

La restauration écologique du marais de Roussent est un chantier à long terme du fait de la complexité technique d’intervention sur ce site et des coûts induits. La réflexion s’engage aussi dans l’intégration de ce site dans le fonctionnement global de la vallée de l’Authie en lien avec la mise en place du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Authie, du réseau Natura 2000 ou encore de la Trame verte et bleue. Le renouvellement du plan de gestion du marais de Roussent couvre actuellement la période 2007-2011.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

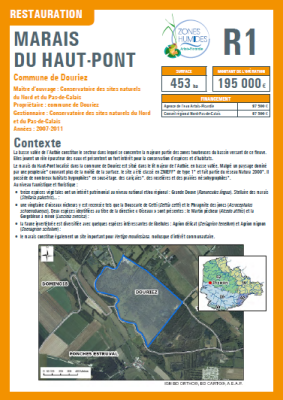

Restauration du Marais du Haut Pont

Page mise à jour le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

Créée le 24/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Gestion en futaie |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 453.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

310013693

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | DOURIEZ |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Réhabiliter hydrologiquement et écologiquement ce marais en exploitant la peupleraie et en favorisant l’expression d’habitats naturels d’intérêt communautaire aujourd’hui absents ou disparus : les habitats naturels de milieux ouverts tourbeux ou para-tourbeux.

Résumé

La basse vallée de l’Authie est constituée de nombreuses zones tourbeuses du bassin versant de ce fleuve. Elles jouent un rôle épurateur des eaux et présentent un fort intérêt pour la conservation d’espèces et d’habitats. Le marais du Haut-Pont a été classé en ZNIEFF de type 1 et fait partie du réseau Natura 2000. Une convention de gestion écologique du marais du Haut-Pont a été signée entre la commune de Douriez et le Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 2006 et un plan de travail a été validé pour une durée de cinq ans. Le projet consiste à réhabiliter hydrologiquement et écologiquement ce marais qui a été en grande partie dégradé par des usages inappropriés, notamment la plantation d’une peupleraie. L’objectif est de retrouver un bon état écologique pour le site en exploitant la peupleraie et en favorisant l’expression d’habitats naturels d’intérêt communautaire aujourd’hui absents ou disparus : les habitats naturels de milieux ouverts tourbeux ou para-tourbeux.

Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs actions ont été définies :

• réduction de 80% du couvert de peupliers par leur exploitation, avec un encadrement ponctuel de l’ONF,

• gestion par broyage et fauche des rejets,

• mise en place d’une gestion conservatoire par fauche exportatrice et/ou pâturage extensif.

L’exploitation des peupliers a été définie sur quatre lots et le produit de la vente du bois a été réinvesti par la commune dans la réhabilitation du marais. Les opérations ont commencé en 2007 et sont prévues sur cinq années.

Les critères d’évaluation en place sont les suivants :

• évolution des niveaux piézométriques,

• surfaces de marais ouvert restaurées,

• évolution des populations d’espèces indicatrices (notamment Vertigo moulinsiana),

• apparition/disparition d’espèces.

Des travaux d’éclatement des souches et de broyage de la végétation sont prévus afin de finaliser les opérations. Ils permettront de limiter les rejets et ainsi de faciliter la gestion future.

Une réflexion est en cours pour la mise en place d’un pâturage adapté et/ou d’une fauche afin de maintenir le milieu ouvert par endroit, l’objectif étant de conserver une mosaïque d’habitats. Ces opérations permettront de restaurer le milieu et de contenir les saules qui risquent de refermer rapidement le milieu en l’absence des peupliers.

La mise en place d’aménagement pour le public n’est pas envisagée. Il s’agit en priorité de restaurer écologiquement le marais et de créer un outil de sensibilisation à la préservation de la nature.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

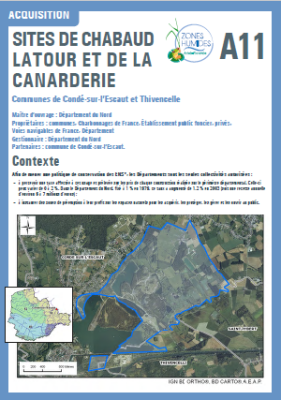

Acquisition foncière des Sites de Chabaud-Latour et de la Canarderie

Page mise à jour le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1989 septembre 2003 |

| Surface concernée par les travaux | 200.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | NORD |

| Localisation | CONDE-SUR-L'ESCAUT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Obtenir la maitrise foncière de l'espace pour protéger les zones humides et préserver le patrimoine naturel qu'ils abritent avant d'entreprendre un programme de renaturation.

Résumé

Le Département du Nord a mené une politique de conservation des ENS dans la vallée de l’Escaut afin de compléter, dans un premier temps, la maîtrise du foncier entreprise par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut sur l’étang d’Amaury et ses rebords et, dans un second temps, protéger l’unité foncière des anciennes Houillères de bassin Nord-Pas-de-Calais sur le site de la fosse Ledoux.

Il s’agissait de protéger le terril et ses abords (friches minières et étangs d’affaissement) et de permettre son apport dans le patrimoine collectif.

Dans ce sens, l’assemblée départementale délibéra le 4 juin 1998 et les 30, 31 janvier 1989 pour la mise en zone de préemption de 101,20 ha sur la commune de Condé-sur-l’Escaut et de 39,71 ha sur la commune de Thivencelle. Ces zones de préemption ont été créées avec l’accord des communes concernées. Une extension du périmètre de la zone de préemption a été réalisée sur 342 hectares suite à la délibération de l’assemblée départementale en date du 29 septembre 2003.

Aujourd’hui, les acquisitions à l’amiable sur le secteur de Chabaud-Latour et sur les marais de la Canarderie a permis au Département du Nord de se rendre propriétaire d’un ensemble foncier de plus de 200 hectares. Il est aussi gestionnaire de 6 ha de terrains appartenant aux VNF.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

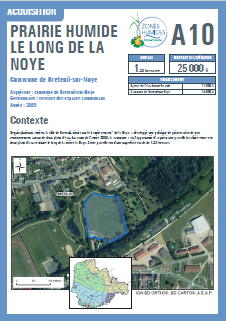

Acquisition foncière de la Prairie humide le long de la Noye

Page mise à jour le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 1.23 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Obtenir la maitrise foncière de l'espace pour protéger les zones humides et préserver le patrimoine naturel qu'ils abritent avant d'entreprendre un programme de renaturation.

Résumé

La commune de Breteuil a fait l’acquisition en 2009 d’une parcelle localisée entre deux plans d’eau et située le long de la rivière la Noye. L’acquisition de ce terrain permet d’étendre la propriété foncière de la commune et de développer les actions menées en faveur de la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la définition de son plan de gestion par le Syndicat d’aménagement et d’entretien de la Noye. De plus, cette parcelle située le long de la Noye doit permettre de mieux gérer ce cours d’eau. Cette acquisition foncière fera donc l’objet d’une gestion durable. De même, ce terrain gardera la vocation d’espace naturel en étant classé en zone naturelle dans le PLU de la commune

Dans un premier temps, l’entretien du terrain sera effectué par les services des espaces communaux.

Le plan de gestion du site sera inclus dans le plan de gestion de la rivière, en cours d’élaboration par le Syndicat d’aménagement et d’entretien de la Noye. Ce plan de gestion définira les opérations de restauration et d’entretien permettant la valorisation écologique du site, en relation avec le fonctionnement de la Noye. Un projet d’aménagement permettant d’accueillir le public est à l’étude. Le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de l’Oise a été sollicité dans ce cadre.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

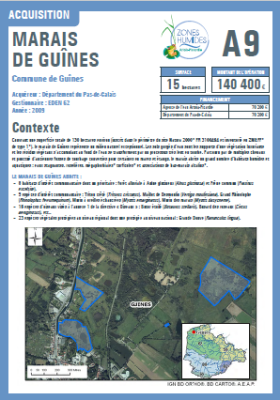

Acquisition foncière du Marais de Guînes

Page mise à jour le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 décembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 15.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100494

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | PAS-DE-CALAIS |

| Localisation | GUINES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Obtenir la maitrise foncière de l'espace pour protéger les zones humides et préserver le patrimoine naturel qu'ils abritent avant d'entreprendre un programme de renaturation.

Résumé

Le marais de Guînes représente un milieu naturel exceptionnel qui couvre une superficie totale de 130 hectares environ. Les sols gorgés d’eau sont les supports d’une végétation luxuriante et les résidus végétaux s’accumulant au fond de l’eau se transforment par un processus très lent en tourbe. le marais abrite un grand nombre d’habitats humides et aquatiques, et plusieurs espèces faunistiques d’intérêt communautaire, et d’espèces végétales protégées au niveau régional dont une partie au niveau national.

Afin de préserver la faune et la flore remarquables du site et de contribuer à la gestion qualitative et quantitative des eaux souterraines (présence d’une zone de captage d’eau potable), le Département du Pas-de-Calais s’est porté acquéreur d’un ensemble de parcelles d’une superficie de quinze hectares afin d’élargir son patrimoine. Ces parcelles forment deux terrains distincts d’environ sept et huit hectares. Concernant les terrains situés en plein cœur du marais, l’objectif prioritaire est la préservation du patrimoine naturel, en maintenant une quiétude sur cet espace exceptionnel.

Au regard du patrimoine présent, notamment des habitats et du classement dans le cadre de la directive « Habitat », les deux terrains ont fait l’objet tout d’abord d’une restauration puis d’une gestion conservatoire des habitats par le gestionnaire EDEN 62.

L’objectif est :

• de favoriser une mixité entre des zones plus hautes (mégaphorbiaies) et des zones plus basses très humides (favorables aux amphibiens),

• de maintenir voire d’étendre localement l’espace au profit des végétations les plus basses.

La gestion a été définie dans le cadre de l’élaboration d’un document d’objectifs (Natura 2000) portant sur l’habitat 7230 « Tourbières basses alcalines ».

Les différentes mesures de gestion comportent :

• la gestion des niveaux d’eau, qui permettra de conserver le caractère humide de la zone et de garder un niveau favorable à l’expression des espèces patrimoniale

• une fauche annuelle exportatrice et un pâturage extensif (vaches de race Highland Cattle, moutons, poneys) afin d’obtenir ou maintenir un bas niveau trophique favorable à la biodiversité,

• une fauche triennale à quinquennale de la mégaphorbiaie tourbeuse mésotrophe

• une évolution libre

Un accueil du public est prévu avec des possibilités de promenade sur 3 itinéraires.

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

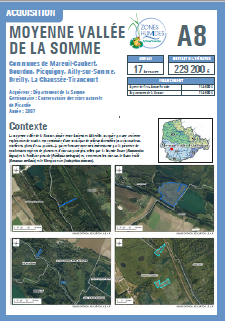

Acquisition foncière des Zones humides moyenne vallée de la Somme

Page mise à jour le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 17.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides artificielles |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2200357

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | SOMME |

| Localisation | MAREUIL-CAUBERT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Obtenir la maitrise foncière de l'espace pour protéger les zones humides et préserver le patrimoine naturel qu'ils abritent avant d'entreprendre un programme de renaturation.

Résumé

La moyenne vallée de la Somme est marquée par une ancienne exploitation de tourbe et aujourd’hui constituée d’une mosaïque de milieux diversifiés (marais tourbeux, roselières, plans d’eau, prairies...), qui en font une zone très intéressante par la présence de nombreuses espèces de plantes et d’oiseaux protégés. La préservation et la valorisation des zones humides de la moyenne vallée de la Somme constituent un enjeu majeur :

• plusieurs habitats sont qualifiés d’exceptionnels au plan européen et offrent ainsi un potentiel écologique rare fortement menacé par la dégradation des habitats

• la vallée de la Somme constitue un corridor écologique et hydraulique reconnu dans de nombreux inventaires naturalistes (ZNIEFF*, ZICO*…). Elle bénéficie également de mesures de protection européenne, nationale et internationale (Natura 2000*, réserve naturelle…)

• le canal de la Somme offre un fort potentiel de développement éco-touristique.

Afin de protéger ce patrimoine, le Département s’est porté acquéreur en 2008 de plusieurs parcelles situées sur ce territoire afin d’en assurer la préservation par la maîtrise foncière. Le Département de la Somme a acquis quatre nouvelles parcelles en zones humides d’une superficie totale de 17 hectares. Il s’agit :

• des étangs de Mareuil-Caubert,

• du marais des Cavins à Bourdon,

• du marais des Prés de la Mare à Picquigny,

• du marais de Tirancourt

Les terrains acquis en moyenne vallée de la Somme sont ensuite confiés au Conservatoire des sites naturels de Picardie pour la mise en œuvre d’une gestion concertée. Dans la vallée de la Somme, cette politique foncière a déjà permis la préservation d’environ 125 ha.

La gestion conservatoire, menée par le Conservatoire des sites naturels, a pour finalité :

• le maintien et l’entretien des milieux ouverts par fauche et déboisement

• la restauration et l’entretien des milieux typiques tourbeux

• la mise en place d’un pâturage extensif

Différentes actions en faveur de l’accès du public sont également prévues :

• la mise en place de visites guidées

• des aménagements pour l’accès au site lorsque la sensibilité écologique le permet

Publication du recueil : 2010

Références au titre des directives européennes

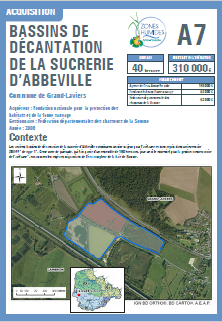

Acquisition foncière du Bassin de décantation de la sucrerie d'Abbeville

Page mise à jour le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

Créée le 23/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 40.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 7 - Excavations |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides artificielles |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2212007

|

Localisation

| Bassin |

Artois-Picardie |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

| Département | SOMME |

| Localisation | GRAND-LAVIERS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Obtenir la maitrise foncière de l'espace pour protéger les zones humides et préserver le patrimoine naturel qu'ils abritent avant d'entreprendre un programme de renaturation.

Résumé

Le projet vise à assurer la protection foncière de 40 hectares de terres constitués de trois anciens bassins de la sucrerie. Cette zone de quiétude fait partie d’un ensemble de 150 hectares et joue un rôle essentiel pour la gestion conservatoire de l’avifaune, notamment les espèces migratrices de l’éco complexe de la baie de Somme. Ces bassins en basse vallée de la Somme sont d’un intérêt faunistique majeur.

En partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs de la Somme, la Fondation nationale pour la protection des habitats et de la faune sauvage a acquis les trois bassins auprès de la société Tereos qui a cessé son activité à la sucrerie d’Abbeville.

La gestion a été confiée à la Fédération des chasseurs de la Somme et différentes actions seront menées :

• le maintien de cette zone humide et l’amélioration de sa fonctionnalité sur le plan écologique (faune-flore), environnemental et hydrologique

• des études scientifiques au profit des oiseaux d’eau et de leurs habitats

• le développement d’actions pédagogiques en accord avec le respect du site et de ses habitats (accueil du public).

Publication du recueil : 2010

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS