Retour dans son talweg d’origine et restauration de la continuité écologique de la Coignardière

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Restauration de frayères Hydromorphologie |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 octobre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 515 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Coignardière |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 13.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0475 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

30381

30386

|

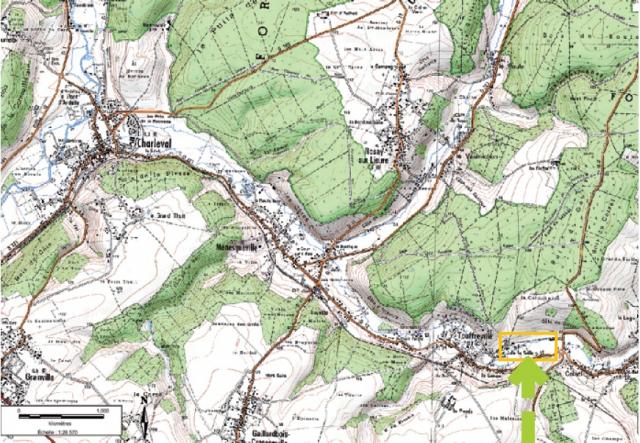

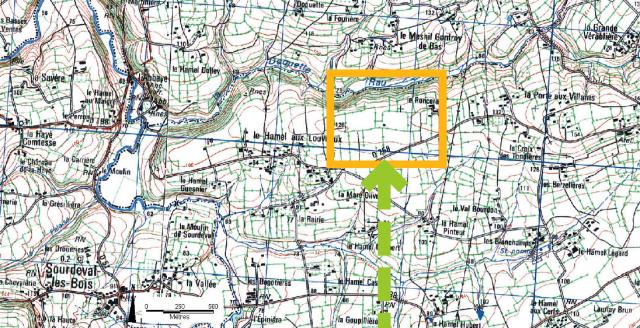

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

ORNE (61) |

| Communes(s) |

MADELEINE-BOUVET (LA) (61241) MOUTIERS-AU-PERCHE (61300) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer la continuité écologique.

Diversifier les écoulements et les habitats.

Pérenniser la prise d’eau incendie et l’alimentation du plan d’eau situé en contrebas.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Corbionne et ses affluents – dont le ruisseau de la Coi­gnardière – bénéficient depuis le 8 avril 2002 d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB). Cet APPB est motivé par la présence d’une faune piscicole remar­quable, constituée d’espèces patrimoniales telles que l’écrevisse à pieds blancs, l’ombre commun, la truite fario et la lamproie de Planer. Seul l’ombre commun n’est pas présent dans la Coignardière.</p><p style="text-align: justify;">Avec un linéaire total de 1 800 m et une largeur plein bord inférieure à 2 m, la Coignardière est un très petit cours d’eau de tête de bassin versant. Toutefois, sa force motrice a été depuis longtemps valorisée. En effet, ce ruisseau, grâce au détournement de son cours sur près de 500 m, alimentait le moulin de la Bonnechère, signalé sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle. L’activité de minoterie existe toujours mais ne fait plus in­tervenir la force hydraulique. L’ouvrage du mou­lin, d’une hauteur de chute de 4,7 m lorsque les vannes sont fermées, constitue un obstacle ma­jeur à la continuité écologique. Son infranchissa­bilité empêche notamment la truite fario d’accé­der aux zones de frai situées plus en amont. La zone de remous mesure environ 350 m de long. L’ancien lit en fond de talweg s’est peu à peu comblé et a pris l’aspect d’un fossé.</p><p style="text-align: justify;">Plus récemment, deux ouvrages ont été construits en aval de la décharge du moulin. Le premier est un déversoir créant une réserve incendie. Une prise d’eau y a également été installée afin d’alimenter un plan d’eau situé quelques dizaines de mètres en contrebas. La ré­serve d’eau est fortement ensablée et envasée. La hauteur de chute est de 70 cm et la longueur de la zone de remous est de 90 m. Le second ouvrage, situé quelques dizaines de mètres en aval est composé d’une vanne manuelle. Il provoque une hauteur de chute de 50 à 60 cm et une zone de re­mous d’une longueur d’environ 20 m. Cet ouvrage sert uniquement à remonter la ligne d’eau au niveau de la propriété adjacente et n’a donc pas d’utilité particulière. Ces deux ouvrages sont infranchissables par la faune piscicole.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Une étude réalisée en 2011 à l’échelle du bassin ver­sant de la Corbionne (par la Société d’études pour la restauration et l’aménagement des milieux aqua­tiques - Serama) identifie les principales perturba­tions de la continuité écologique. Avec ses trois ou­vrages infranchissables, une partie de son linéaire dévié et son potentiel halieutique élevé, le cours d’eau de la Coignardière apparaît alors comme un site à fort enjeu de restauration à l’échelle du terri­toire. Une partie des cours d’eau du bassin versant de la Corbionne est classée en liste 2 au titre de l’ar­ticle L. 214-17 du Code de l’environnement. Tout ou­vrage doit donc être géré, entretenu et équipé se­lon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou l’exploitant pour assurer la libre circulation des espèces piscicoles et des sédiments. Lors de l’initiation du projet en 2010-2011, les listes complémentaires de cours d’eau n’étaient pas encore parues. Toutefois, les élus de la communauté de communes du Perche rémalardais, au vu de la version de travail de ces listes, souhaitent anticiper les obligations réglementaires en enga­geant définitivement la démarche.</p><p style="text-align: justify;">L’absence d’usage justifiant la préservation des ou­vrages du moulin de Bonnechère et de celui situé le plus en aval contribue également à faciliter l’émer­gence du projet.</p>

Les travaux et aménagements

<ul><li style="text-align: justify;"><strong>Le retour de la Coignardière dans son talweg</strong></li></ul><p style="text-align: justify;">Le lit mineur est recréé à l’aide d’une pelle méca­nique suivant la pente naturelle du terrain sur un linéaire de 385 m, depuis le début du bief du mou­lin jusqu’à la confluence avec le bras de décharge du moulin. Le nouveau lit étant aménagé au sein d’une parcelle privée, le propriétaire souhaite limi­ter les aménagements sur sa pâture, raison pour la­quelle le tracé est rectiligne. D’une largeur d’1,5 m, le lit mineur a été surcreusé de 20 cm par rapport à son niveau topographique final afin d’accueillir la recharge en granulat. Cette couche d’armure est composée d’un mélange de pierres, de cailloux et de graviers (Ø 2-256 mm), issus des champs alentours, complétés par un tiers de granulats (Ø 0-31,5 mm) issus de carrière. Le profil en travers est façonné de manière à créer un chenal en position centrale. La recharge est plus importante en pied de berge afin de constituer des banquettes.</p><p style="text-align: justify;">À ce niveau, le cours est bordé de part et d’autre par des pâtures et joue un rôle important pour l’abreuvement des bovins. Deux abreuvoirs gués sont aménagés et des clôtures sont mises en place de part et d’autre du cours d’eau. Des granulats sont installés à l’amont du bief du moulin afin de rediriger le flux d’eau vers le nouveau lit. Cette opération est précé­dée d’une pêche de sauvegarde des poissons.</p><p style="text-align: justify;"> </p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>La suppression du seuil de la réserve incendie </strong></li></ul><p style="text-align: justify;">La réserve incendie étant fortement ensablée et en­vasée, la première étape consiste à retirer les batar­deaux du déversoir au cours d’une période de hautes eaux. Ceci permet non seulement la dévalaison d’une partie des sédiments de la réserve à incendie, mais également de ceux qui colmataient les fonds du lit en amont de l’ouvrage. Le déversoir est démantelé et le radier en béton est dérasé au brise-roche hydrau­lique. L’effacement de l’ouvrage abaissant la ligne d’eau, les berges situées en amont sont réaménagées avec un noyau de blocs sur lequel est apposé un mé­lange de pierres, de cailloux et de graviers puis une couche de terre de 5 cm. La prise alimentant l’étang en contrebas est déplacée afin que celle-ci ne soit pas hors d’eau suite aux travaux.</p><p style="text-align: justify;"> </p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>L’aménagement du secteur aval </strong></li></ul><p style="text-align: justify;">La vanne et sa potence sont démantelées. Cette opé­ration entraîne une baisse importante de la ligne d’eau, dénoyant un radier de pont situé quelques di­zaines de mètres en amont. Aussi, cinq pré-barrages sont installés entre l’ancienne vanne et le pont rou­tier afin de ne pas rompre la continuité écologique. Ces pré-barrages sont composés d’enrochements non liaisonnés d’une taille comprise entre 25 et 50 cm.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Régime de liberté au titre de l'article L. 214-1 du Code de l'Environnement

La gestion

<p class="CM9" style="text-align:justify;line-height:12.0pt">Les riverains assurent l’entretien des berges et du lit mineur dont ils sont propriétaires.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Une étude de la faune piscicole en amont du moulin de la Bonnechère est conduite en 2009, avant la réalisation des travaux. La technique mise en œuvre est celle de l’indice d’abondance truite (IAT), permettant d’apprécier l’abondance de truites juvéniles. Un suivi de la faune invertébrée benthique (IBGN), de la reproduction des truites fario (IAT) et des analyses physicochimiques devrait être réalisé à partir de 2016 pour évaluer l’impact des aménagements sur le milieu.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Avant les travaux, seuls les trois cents derniers mètres de ce ruisseau de tête de bassin étaient librement connectés avec la Corbionne, soit environ 15 % de son linéaire total. Les aménagements réalisés réta­blissent totalement la continuité écologique de la Coignardière sur 1 km. Ils aboutissent également, grâce à la remise en fond de talweg de son cours, à la restauration hydromorphologique d’un linéaire de près de 400 m.</p><p style="text-align: justify;">La pêche électrique d’inventaire réalisée dans le sec­teur amont avant les travaux soulignait la qualité du milieu en tant que zone de frai pour la truite fario. L’arrêté préfectoral de protection de biotope pré­cise également l’intérêt de ces secteurs apicaux pour l’écrevisse à pattes blanches et la lamproie de Planer. Étant donné l’intérêt de ce secteur, les effets béné­fiques de ce décloisonnement devraient également être perceptibles sur le réseau hydrographique situé plus en aval, notamment sur la Corbionne.</p><p style="text-align: justify;">Le suivi biologique et physicochimique des opé­rations, prévu pour les années à venir, devrait per­mettre d’apprécier les effets de ces aménagements.</p><p style="text-align: justify;">Une attention particulière devra être portée à la dy­namique de colonisation par l’écrevisse de Californie, absente à ce jour dans la Coignardière mais présente plus en aval, notamment dans la Corbionne.</p><p style="text-align: justify;">Durant l’hiver 2012-2013, des précipitations relative­ment fortes détruisent partiellement des secteurs de berges. Des blocs sont donc ajoutés pour stabiliser les quelques secteurs dégradés susceptibles de subir une érosion excessive, l’assise de ces berges ayant été ini­tialement reconstituée de façon à structurer le cours d’eau et à favoriser l’installation d’habitats naturels.</p><p style="text-align: justify;">Le point faible de cet aménagement est la rectitude du tracé du lit dans son ancien talweg.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Le projet de restauration de la Coignar­dière a fait l’objet d’un reportage de France 3 Basse-Normandie, diffusé dans le journal télévisé régional (« le 12-13 » du 17 octobre 2012). Un article de presse est également paru dans un journal local (<em>Le Perche</em>, le 24 octobre 2012).</p><p>Le site est présenté aux élus et aux riverains lors de l’inauguration ainsi qu’aux adminis­trés, grâce à la parution d’un article dans le bulletin de la communauté de communes. Le techni­cien de rivière a par ailleurs eu l’occasion de faire visi­ter le site à un de ses homologues chargé d’un bassin versant voisin et désireux de voir le résultat des tra­vaux. Situé en majeure partie sur des terrains privés, le site n’est pas librement accessible. Les visites ont donc été limitées en nombre.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 5 900 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

30 430 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 540 € HT |

| Coût total de l’opération | 38 720 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50 % ; Conseil régional de Basse-Normandie : 30 % ; - Communauté de communes du Perche rémalardais : 20 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération de l’Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; CATER Basse-Normandie |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Perche rémalardais

|

| Contacts | Aurélien Cabaret |

|

technicien de rivières de la CCPR

27 rue de la Tuilerie, 61110 Dorceau

rivieres@percheremalardais.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Continuité Écologique. Ruisseau de la Coignardière. Dossier<br />pour la déclaration d’intérêt général, Serama, Février 2012, 46<br />pages.<br />• Étude de définition de projets pour le rétablissement de la<br />continuité écologique sur le bassin versant de la Corbionne,<br />Serama, 2011, 129 pages.<br />• Réalisation d’indices d’abondance truite dans le cadre de<br />l’étude préalable au contrat de restauration et d’entretien de<br />la Corbionne, Serama, 2009, 23 pages.</p>

Restauration de la continuité écologique par remise de la rivière de Poix dans son talweg d’origine à Poix-de-Picardie

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2013 octobre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 430 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La rivière de Poix |

| Distance à la source | 4.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

4.20 m

|

| Pente moyenne | 5.36 ‰ |

| Débit moyen | 0.56 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR51 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

38293

|

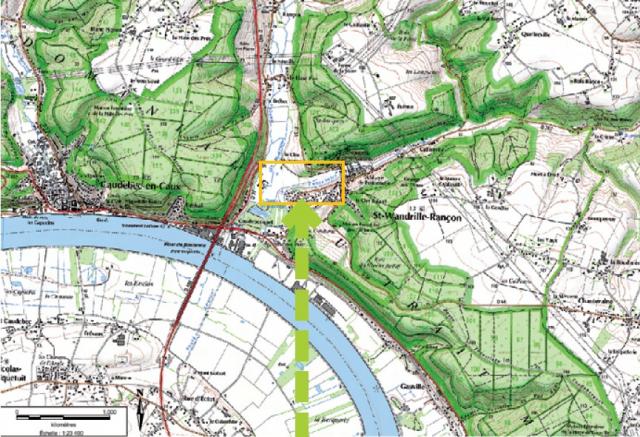

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Département(s) |

SOMME (80) |

| Communes(s) |

POIX-DE-PICARDIE (80630) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les habitats aquatiques.

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire.

Favoriser les activités de loisir (promenade, pêche, etc.).

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La rivière de Poix, affluent des Évoissons et sous-affluent de la Selle, est une rivière de tête de bassin, longue de 11 km. Elle prend sa source dans la commune d’Hescamps. Depuis juillet 2012, ce cours d’eau de première catégorie piscicole est classé en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Des espèces inféodées à ce type de milieu sont observées, telles que la truite fario, la lamproie de Planer, le chabot et l’anguille.</p><p style="text-align: justify;">Son bassin versant de 93 km2 est principalement occupé par l’agriculture (56 % de l’occupation du sol). On observe un colmatage important du substrat de la rivière par des matières fines, conséquence du lessivage des terres mises à nu. Ce phénomène impacte la qualité des habitats aquatiques et nuit au développement des espèces inféo­dées aux rivières de tête de bassin, qui recherchent principalement des cours d’eau rapides, bien oxygénés et avec des substrats grossiers.</p><p style="text-align: justify;">Sur la commune de Poix-de-Picardie, la rivière a été dérivée de son fond de vallée au cours du XXe siècle. Deux seuils ont été construits sur ce lit perché pour ennoyer les terres agricoles environnantes. Ces seuils d’une hauteur de 0,6 m et de 0,2 m sont infranchis­sables par les poissons et créent un remous d’environ 50 m. Aucun usage ne leur est actuellement associé. Ils rompent la continuité écologique, empêchant no­tamment les salmonidés d’accéder à leurs zones de frayère. Ils ont également des conséquences sur l’hy­dromorphologie du cours d’eau : arrêt du transport sédimentaire, dépôt de sédiments fins, uniformisa­tion des faciès d’écoulement, etc.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Somme (Ameva) est créé suite aux inondations de 2001 qui ont causé de nombreux dégâts sur ce territoire. Entre 2008 et 2009, l’Ameva réalise un diagnostic complet des cours d’eau du bassin versant de la Somme et de ses affluents afin de mettre en place un programme d’actions pour lutter contre les inondations et atteindre les objectifs fixés par la directive cadre européenne sur l’eau. Ce dia­gnostic met en avant plusieurs problématiques dont le cloisonnement des rivières du bassin de la Somme, facteur d’altération prépondérant de la qualité et de la fonctionnalité des milieux aquatiques. Suite à cela, plusieurs plans de gestion émergent dont celui porté par l’Association syndicale autorisée de la Selle (ASA de la Selle, maître d’ouvrage sur cette opération), pour une durée de cinq ans (2011-2015). La restau­ration de la continuité écologique de la rivière de Poix fait partie des actions inscrites dans ce plan de gestion. De plus, le classement, depuis 2012, de la ri­vière en liste 2 (art. L. 214,17) oblige les propriétaires d’ouvrage à rétablir la continuité écologique dans un délai de cinq ans.</p><p style="text-align: justify;">Afin d’y remédier et de restaurer les fonctionnali­tés de la rivière sur la commune de Poix-de-Picardie, l’action de remise du cours d’eau dans son lit d’ori­gine est privilégiée à un simple effacement des petits seuils. L’ASA de la Selle et l’Ameva rencontrent la commune (propriétaire des parcelles en fond de vallée), l’association agréée de pêche et de protec­tion du milieu aquatique (AAPPMA, gestionnaire du cours d’eau) et les propriétaires concernés afin d’ob­tenir leurs autorisations pour réaliser cette opération. Les propriétaires des ouvrages n’ont plus aucun intérêt à les conserver. Le passage du cours d’eau sur les parcelles communales est également bien accepté par la commune et l’AAPPMA, qui voient dans cette opération une valorisation des terrains (création d’un lieu de promenade) et du site de pêche.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux débutent en octobre 2013. L’ancien lit en fond de vallée est tout d’abord déboisé, désencom­bré, nettoyé et terrassé. Le terrassement consiste à élargir légèrement le lit et à reprofiler les berges en pente douce afin d’améliorer la connexion latérale et de diversifier les habitats.</p><p style="text-align: justify;">Après le terrassement, une pêche de sauvetage est menée sur le lit perché avant la mise en eau du nouveau lit. Cette mise en eau nécessite l’ouver­ture d’une prise d’eau, créée mécaniquement, avec la mise en place d’un peigne au niveau du point de dérivation vers le lit perché pour dévier les eaux vers le lit en fond de vallée. L’ensemble du débit de la ri­vière étant destiné à transiter par le nouveau lit, le lit perché est mis à sec et sa partie amont est comblée. En mesure d’accompagnement, la fonctionnalité du nouveau lit est améliorée par recharge sédimentaire sur 400 m2 afin de restaurer les frayères salmoni­coles. Les berges sont végétalisées par plantation d’arbustes et d’hélophytes.</p>

La démarche réglementaire

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

1.2.1.0 (A) Prélèvements eaux superficielles

La gestion

<p class="CM11" style="text-align:justify;line-height:12.15pt">Pour entretenir le site, les berges seront débroussail­lées et les embâcles enlevés dans le cadre d’opéra­tions annuelles d’entretien courant par l’ASA de la Selle.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Aucun état initial n’est fait sur cette action. Seule la pêche de sauvetage dans l’ancien lit permet d’identifier les espèces présentes avant travaux.</p><p style="text-align: justify;">La description de l’état post travaux a été réalisée grâce à un échantillonnage de poissons sur une station située au centre du nouveau lit. Ce suivi est réalisé en partenariat dans le cadre du Piscipôle (réunissant l’Ameva et la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de la Somme (FDAAPPMA 80) en 2014, soit huit mois après les travaux, et en 2015, deux ans après les travaux. Le suivi sera reconduit tous les deux ans. La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) complète le suivi biologique avec des prélèvements de diatomées et de macroinvertébrés benthiques en septembre 2014, soit onze mois après les travaux.</p><p style="text-align: justify;">Ces prélèvements, qui seront reconduits en 2016 ou en 2017, sont faits sur la partie amont et aval du nouveau lit restauré. Un suivi visuel est également mené par l’ASA de la Selle afin d’observer les modifications hydromorphologiques.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les travaux ont permis de replacer le cours d’eau dans son fond de vallée, de restaurer la continuité piscicole de la rivière de Poix sur 2,1 km grâce au contourne­ment des deux ouvrages, d’améliorer le transit sédi­mentaire et de restaurer les habitats sur 450 m.</p><p style="text-align: justify;">Peu de temps après les travaux, le nouveau linéaire de cours d’eau a rapidement été colonisé par les poissons et les macroinvertébrés benthiques. Le suivi piscicole montre que le nombre d’individus a forte­ment augmenté pour la plupart des espèces (lam­proie de Planer, chabot et épinochette) entre 2014 et 2015. Cette augmentation de la population est le signe que le nouveau lit possède une bonne ca­pacité d’accueil et des habitats diversifiés. Seule la truite fario est absente en 2015, alors que celle-ci était présente en 2013 et en 2014 dans le lit originel en fond de vallée. Depuis la restauration, les lâchers de truites par l’AAPPMA ont été arrêtés pour évaluer l’effet des travaux et la recolonisation naturelle du nouveau milieu. Cette modification de gestion est l’une des explications à l’absence de cette espèce. La recolonisation devrait se faire naturellement d’ici quelques années.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats du suivi post travaux sur la macrofaune benthique et sur les diatomées montrent une bonne qualité mais probablement surestimée à cause de l’absence de plusieurs taxons polluosensibles.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points faibles</strong> de l’action sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">le colmatage progressif sur les zones de recharge sédimentaire ;</li><li style="text-align: justify;">une pente trop forte au niveau de la connexion entre le lit perché et le lit en fond de vallée ; un ter­rassement complémentaire est prévu au niveau de la prise d’eau où la pente post-travaux est trop élevée ;</li><li style="text-align: justify;">le rempoissonnement réalisé par l’AAPPMA locale en 2014 qui a biaisé les mesures sur cette année.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Les points forts </strong>de cette opération sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">la bonne concertation entre les différents parte­naires techniques et les propriétaires des terrains ;</li><li style="text-align: justify;">la meilleure attractivité du site pour les pêcheurs et les promeneurs ;</li><li style="text-align: justify;">la définition et la mise en œuvre du programme global de travaux.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><div style="text-align: justify;">L’ASA de la Selle continue ces actions de restauration des milieux aquatiques inscrits dans son programme d’actions. Ce dernier touche à sa fin et sera renouve­lé en 2016.</div>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Les aménagements ont été valorisés par la création d’une promenade rendant le site plus accessible au public et plus attractif pour la pêche. Le site est d’ailleurs devenu un par­cours de pêche patrimonial avec remise à l’eau obli­gatoire.</p><p style="text-align: justify;">Des visites de chantiers ont été organi­sées par l’Ameva, l’Agence de l’eau ou le conseil départemental de la Somme pour sensibiliser les acteurs du territoire. Le site a égale­ment fait l’objet de la visite d’une délégation polo­naise pour illustrer les actions de restauration éco­logique des cours d’eau poursuivies sur le territoire.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

18 100 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 18 100 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - 80 % du financement pris en charge dans le cadre du Plan Somme : Agence de l’eau Artois - Picardie : 50 %, - Conseil régional de la Picardie : 15 %, Conseil départemental de la Somme : 15 % - Association syndicale autorisée de la Selle : 20 % |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, Fédération départementale de pêche 80, DREAL 80, Direction départementale des territoires et de la mer 80. |

| Maître d'ouvrage |

ASA de la Selle

|

| Contacts | |

| ASA de la Selle Mairie, 80160 Loeuilly |

| Maître d'ouvrage |

ASA de la Selle

|

| Contacts |

ASA de la Selle Mairie, 80160 Loeuilly |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• État d’avancement des plans de gestion et renouvellements.<br />Syndicat Mixte AMEVA. 18 mars 2015, 8 pages.<br />• Restauration de la continuité hydro-écologique - Renaturation<br />du lit en fond de vallée de la Poix à Poix-de-Picardie.<br />Syndicat Mixte AMEVA. Décembre 2013, 4 pages.<br />• Résultats des pêches électriques réalisées sur le département<br />de la Somme. FDAAPPMA 80. 2014, 4 pages.</p>

Retour dans son talweg d’origine de la Souffel à Reichstett et création de mares

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2010 mars 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Souffel |

| Distance à la source | 21.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 0.30 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR151 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

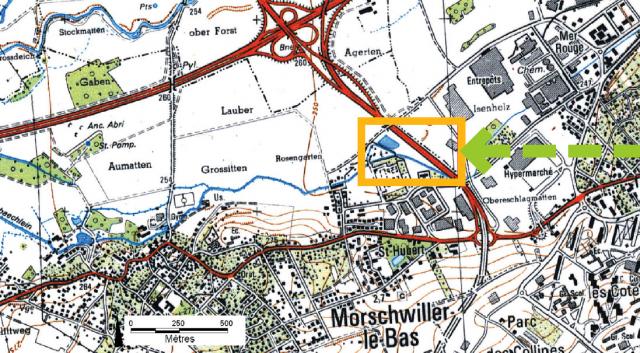

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

REICHSTETT (67389) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques et la fonctionnalité du cours d’eau.

Réduire les risques d’inondation des terrains de sports avoisinants.

Favoriser les activités de loisirs.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Souffel est une rivière longue de 27 km, classée en liste 1 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement sur sa partie avale, de sa confluence avec le Leisbach (commune de Lampertheim) jusqu’à l’Ill. Cours d’eau de deuxième catégorie piscicole, on y retrouve des espèces communes comme le gardon, le rotengle, le chevesne ou encore la loche franche.</p><p style="text-align: justify;">La Souffel draine un bassin versant de 132 km2. L’oc­cupation du sol y est dominée par les grandes cultures avec la présence de grandes voies de transit (canal de la Marne au Rhin et autoroute A4) et la pression urbaine des communes de Reichstett, Souffelweyersheim et Mundolsheim.</p><p style="text-align: justify;">La Souffel serpentait autrefois dans la plaine. Au XIXe siècle, son cours a été rectifié et déplacé en rive droite, créant notamment une section en lit « per­ché » sur les communes de Reichstett et Souffel­weyersheim. Le lit a donc été encaissé, les habitats et les écoulements homogénéisés avec des berges souvent sans végétation. Ces dégradations ont for­tement réduit la capacité auto-épuratrice et le po­tentiel biologique de la Souffel en limitant notam­ment les connexions latérales. Les inondations sont plus fréquentes sur les zones d’activités à proximité (terrain de football, parking et terrains agricoles) en raison, notamment, de la rectification du cours d’eau et du drainage des terres.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Compte tenu des inondations régulières des zones d’activités lors des épisodes de crues, l’Eurométropole de Strasbourg et la commune de Souffelweyersheim mettent donc en œuvre en 2008 le projet de renatu­ration de la Souffel, afin de réduire ces inondations et d’améliorer la fonctionnalité du cours d’eau. Le Schéma d’aménagement, de gestion et d’entretien écologique des cours d’eau (SAGEECE), réalisé en 2001, préconisait déjà cette restauration.</p><p style="text-align: justify;">Cette démarche peut être initiée grâce à l’existence d’une étude préalable (avec profils en travers et to­pographie du lit majeur) qui permet de vérifier que le lit actuel peut être dévié vers une prairie basse inondable servant de zone d’épandage des crues.</p><p style="text-align: justify;">Pour mener le projet à bien, l’Eurométropole de Strasbourg souhaite acquérir l’ensemble des terrains concernés, afin de pérenniser les actions de restau­ration. Une négociation est donc nécessaire avec les différents propriétaires. À l’issue de cette négocia­tion, menée à bien grâce à l’appui de la commune de Souffelweyersheim, seul l’un d’eux refuse la vente et souhaite un échange de terrains : cette démarche d’acquisition des parcelles retarde le projet d’un an et demi.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux consistent à remettre la Souffel dans son ancien lit sinueux de 450 m de long. Les berges ne sont pas stabilisées afin de laisser le cours d’eau créer son chenal d’écoulement préférentiel et faciliter des dé­bordements dans la prairie à chaque montée des eaux.</p><p style="text-align: justify;">L’ancien bras est conservé et un merlon en enroche­ment est mis en place à la jonction des deux lits pour dévier les eaux vers le nouveau tracé. Ainsi, l’ancien bras pourra être alimenté en période de crue (bras de décharge) et servir d’annexe hydraulique favo­rable pour le développement d’une faune aquatique telle que les amphibiens.</p><p style="text-align: justify;">Des mares sont creusées en amont et aval du site, déconnectées du cours d’eau, mais avec une profon­deur suffisante pour qu’elles puissent être alimen­tées par la nappe d’accompagnement de la Souffel.</p>

La démarche réglementaire

Autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.3.1.0 (A) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

La gestion

<p style="text-align: justify;">Une fauche tardive annuelle est réalisée avec évacua­tion (rive gauche) ou non (rive droite) des produits de fauche. Les pieds de solidage repérés après les tra­vaux sont arrachés ou fauchés avant la floraison pour limiter leur expansion.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial est réalisé sur la macrofaune benthique en 2006 et sur les poissons en 2009. Les stations se situent sur l’ancien lit de la Souffel. L’état post travaux est réalisé sur les poissons en 2015 et sur la macrofaune benthique en 2014 et 2015 sur le lit nouvellement créé. Un suivi de l’évolution de la faune (oiseaux, mammifères, orthoptères et odonates) et de la flore aquatique est réalisé en régie par l’Eurométropole de Strasbourg.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Grâce à la remise dans son ancien lit, la Souffel a retrouvé des écoulements diversifiés. En partie cen­trale, une zone élargie sur plus de 8 m, avec des îlots centraux, est particulièrement favorable à l’avifaune. Le cours d’eau déborde dans son lit majeur créant ainsi de nouveaux habitats temporaires. La ripisylve se reconstitue naturellement notamment via le bou­turage des saules. Les mares ne sont pas encore fonc­tionnelles et restent à sec hors périodes de hautes eaux. Le dépôt de matières fines dans le fond de ces mares devrait permettre de former une couche im­perméable favorisant le maintien de l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats de l’état initial sur les invertébrés ré­vèlent une qualité biologique très mauvaise de la Souffel à Mundolsheim. Après travaux, la variété taxonomique augmente légèrement, passant de 12 à 13 taxons entre 2014 et 2015. La nouvelle diversité des habitats est l’un des facteurs qui peut expliquer cette augmentation. L’analyse des résultats de l’état initial piscicole met en avant une qualité biologique dégradée avant travaux. Seules huit espèces ont été recensées, dont les deux prédominantes sont le gou­jon et le gardon, qui sont polluo-résistantes.</p><p style="text-align: justify;">En attendant les résultats du suivi post travaux sur la faune piscicole, celui sur la faune terrestre montre la présence d’une biodiversité à valeur patrimoniale : micromammifères (crossopes aquatiques), odonates (orthétrum brun, gomphe à pince, etc.), oiseaux (bé­cassine des marais, chevalier guignette, sarcelle d’hi­ver, etc.) et batraciens (grenouilles rousses).</p><p style="text-align: justify;">La remise de la Souffel dans son talweg d’origine et le rétablissement de sa fonctionnalité semblent limiter les crues. Depuis la finalisation des travaux aucune montée des eaux n’a été relevée sur le parking ou sur le terrain de football. Les inondations sont donc moins récurrentes malgré des évènements de crue.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Les points forts</em></strong> de cette action sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">la création d’une balade autour du site et la pose d’un panneau didactique ;</li><li style="text-align: justify;">la limitation des crues sur le terrain de football et le parking.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong><em>Les points faibles</em></strong> de cette action sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">l’acceptation parfois difficile par les propriétaires privés et la profession agricole de la nécessité d’aban­donner leurs terres ;</li><li style="text-align: justify;">les mares nouvellement créées qui ne restent pas encore en eau. Cependant, le milieu humide qu’elles constituent actuellement est intéressant en termes de biodiversité ;</li><li style="text-align: justify;">le temps de restauration hydromorphologique très long sur ce type de cours d’eau à faible énergie.</li></ul>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Ce projet a fait l’objet de nombreuses com­munications avec notamment un passage sur la télévision locale.</p><p style="text-align: justify;">L’Eurométropole de Strasbourg, associée au maître d’œuvre et aux entreprises, a reçu le <em>Grand prix natio­nal du génie écologique</em> en 2014 pour l’ensemble des opérations conduites sur son territoire, dont l’opéra­tion de restauration de la Souffel.</p><p style="text-align: justify;">Une exposition itinérante, explicitant les travaux, a été présentée dans les diffé­rentes mairies concernées par l’opération.</p><p style="text-align: justify;">Le syndicat de la Souffel amont s’est inspiré de cette opération pour une de ces études sur un projet plus ambitieux sur la commune de Behlenheim.</p><p style="text-align: justify;">Une promenade le long du cours d’eau a été conservée pour sensibiliser les per­sonnes à ce type de restauration avec l’ins­tallation d’un panneau didactique.</p>

Grand prix national du génie écologique, 2014

Coûts

| Coût des études préalables | 8 330 € HT |

| Coût des acquisitions | 51 670 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

79 170 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 139 170 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« …Pour la commune cette action est très positive !<br />Depuis les travaux, la Souffel a retrouvé son aspect naturel. Une faune et une flore plus nombreuses et diversifiées, caractéristiques de la plaine d’Alsace en milieu humide, occupent depuis la zone concernée et témoignent de la réussite du projet. Le cours d’eau s’inscrit à nouveau dans le paysage, offrant aux promeneurs l’occasion d’observer un milieu naturel préservé.<br />Par ailleurs, aucune inondation notoire n’a été relevée sur les infrastructures à proximité ».<br />Pierre Perrin, maire de Souffelweyersheim.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) (40 %), Région (40 %), CUS / Eurométropole de Strasbourg (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Associations naturalistes locales, Direction départementale des territoires 67, AERM, Onema - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques du Bas-Rhin. |

| Maître d'ouvrage |

Eurométropole de Strasbourg (Communauté urbaine de Strasbourg - CUS au moment du projet

|

| Contacts | Remy Gentner |

|

Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l'étoile - 67076 Strasbourg Cedex

remy.gentner@strasbourg.eu |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Liste des lauréats du Grand prix 2014 du génie écologique: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20141021_CP_laureat.pdf. Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.<br />• Le bassin de la Souffel. Conseil départemental du Bas-Rhin, 2011.<br />• Évaluation de la qualité des eaux superficielles du bassin versant de la Souffel. Rapport de stage. Emilie Rozlazy, 2011.</p>

Retour de la Digeanne dans son lit d’origine et restauration de la continuité piscicole à Essarois

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2012 août 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Digeanne |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

5.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 1.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR5 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2600959

FR2600963

|

| Code ROE |

34970

|

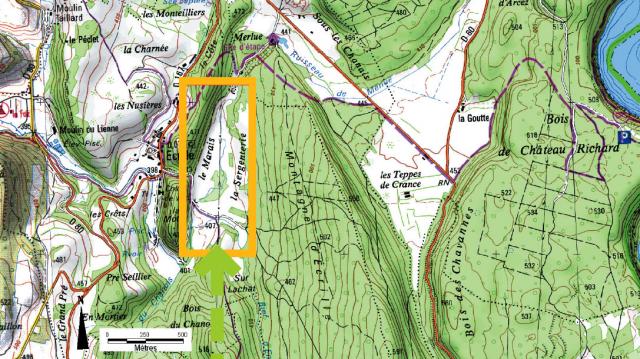

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

ESSAROIS (21250) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Rétablir la continuité piscicole

Restaurer les habitats aquatiques

Faciliter l'exploitation des terres agricoles

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Digeanne, principal affluent de l’Ource et sous-affluent de la Seine, s’étire sur un linéaire de 30 km et draine un bassin versant de 90 km2. L’occupation du bassin versant se partage entre les forêts et les zones agricoles (poly­cultures et pâturages).</p><p style="text-align: justify;">On note à Essarois la présence de deux sites Natura 2000 :</p><ul><li style="text-align: justify;">les milieux forestiers du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à sabot de Vénus ;</li><li style="text-align: justify;">les marais tufeux du Châtillonnais.</li></ul><p style="text-align: justify;">L’écrevisse à pieds blancs est également présente dans les petits ruisseaux et affluents de la Digeanne. De plus, ce ter­ritoire a été choisi en 2009 comme futur « Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne ».</p><p style="text-align: justify;">La Digeanne est un cours d’eau salmonicole, classé en liste 1 et 2 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Le peuplement piscicole est plutôt conforme à celui attendu pour ce type de cours d’eau avec la présence de la truite fario, de la lamproie de Planer, de la loche franche et du chabot.</p><p style="text-align: justify;">La Digeanne, malgré son état physicochimique et biologique globalement bon, présente ponctuellement des altérations morphologiques en raison de ruptures de la continuité écologique. Les ouvrages hydrauliques du moulin de la Forge, situés à Essarois, en sont un exemple. Lors de sa construction avant le XVIIIe siècle, les eaux de la Digeanne ont été déviées vers un bief pour alimenter le moulin, réduisant le li­néaire de 1 500 m à l’origine à 800 m. L’ancien lit est toutefois resté en eau grâce à la présence de sources et d’un affluent rive droite. La digue du moulin in­terrompant la continuité écologique retenait autre­fois un étang. La Digeanne passe sous cette digue sur une longueur de 16 m. Au niveau de la restitution, une hauteur de chute de 0,8 m s’est formée.</p><p style="text-align: justify;">La dérivation des eaux vers le bief occasionne no­tamment le colmatage du substrat au niveau du bief et l’homogénéité des faciès d’écoulement. De plus, le propriétaire doit curer le bief tous les cinq ans et enlever les embâcles pour limiter les débordements potentiels.</p><p style="text-align: justify;">L’ouvrage hydraulique du moulin de la Forge est situé entre deux seuils infranchissables situés à 2 km en amont et 3 km en aval.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le propriétaire, maître d’ouvrage sur cette opéra­tion, souhaitait procéder au comblement de l’an­cien lit pour faciliter l’exploitation de ces parcelles en paturage. Une rencontre préalable avec l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (One­ma) et le Syndicat intercommunal des cours d’eau du Châtillonnais (SICEC) permet d’y associer une re­mise en eau du lit originel.</p><p style="text-align: justify;">L’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) complète ce projet en proposant l’effacement de l’ouvrage infranchissable sous la digue. La digue servant de chemin d’accès à la ferme doit être maintenue pour l’activité agricole. Pour faciliter les démarches admi­nistratives, le propriétaire des ouvrages abandonne son droit d’eau et l’Onema constate l’état de ruine des ouvrages. Ces démarches préalables permettent de passer l’opération en déclaration au titre de la loi sur l’eau.</p><p style="text-align: justify;">Pour assurer une bonne gestion des travaux, le pro­priétaire reste maître d’ouvrage mais bénéficie d’une assistance technique et administrative du SICEC. La commune d’Essarois ne faisant pas partie des com­munes adhérentes au territoire du SICEC, cette ac­tion s’inscrit donc dans le cadre du contrat de rivière Sequana porté par le SICEC (2007-2012).</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">La terre végétale accumulée dans le fond du lit a été enlevée sur 1 500 m pour retrouver le substrat d’ori­gine du cours d’eau. Le gabarit du nouveau lit est volontairement sous-dimensionné pour favoriser ensuite un réajustement naturel de la géométrie du lit (6 m de large et 0,45 m de profondeur).</p><p style="text-align: justify;">L’ouvrage existant sous l’ancienne digue est rem­placé par une plus grande arche afin de restaurer la continuité écologique. La pente de cet ouvrage suit celle du cours d’eau pour faciliter le transit sédimen­taire et la circulation de la faune.</p><p style="text-align: justify;">Une fois le nouveau lit de la Digeanne créé et ali­menté en eau, le bief est comblé avec les matériaux du terrassement et d’autres pris sur place.</p><p style="text-align: justify;">La pose des clôtures, la création d’abreuvoirs et les plantations de la ripisylve sont menées en août 2013, une fois l’érosion naturelle des berges stabilisée. Afin de permettre au cours d’eau de poursuivre sa divaga­tion, les clôtures fixes initialement prévues sont rem­placées par des clôtures mobiles.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La démarche réglementaire

Notice d'incidence Natura 2000

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.2.1.0 (D) Entretien de cours d'eau

La gestion

<p>Aucune gestion particulière n’est prévue. Le dépla­cement naturel du cours d’eau est suivi par le pro­priétaire. Des plantations sont à prévoir sur certaines zones.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Seul le compartiment poissons est suivi en 2012, avant les travaux, par l’Onema et le SICEC. Quatre stations sont placées sur le lit naturel, dans le bief et en amont, enfin sur un affluent à proximité. Le suivi post travaux est réalisé en 2014 par l’Onema et le SICEC sur le compartiment poissons sur trois stations.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La Digeanne a retrouvé son lit d’origine avec des écoulements diversifiés. Le cours d’eau reprend une dynamique naturelle avec, sur certains secteurs, une érosion des berges et du fond du lit. Le substrat na­turellement présent dans le fond du lit originel permet de retrouver un substrat varié et non colmaté.</p><p style="text-align: justify;">Les résultats du suivi des poissons sont très positifs. En effet, le site restauré depuis moins de deux ans est colonisé par un peuplement diversifié composé de la truite, de la lamproie de Planer, de la loche franche et du chabot. Ce peuplement est proche de celui at­tendu pour ce type de milieu. Quatorze espèces sont présentes dans le nouveau lit contre dix-sept recen­sées sur d’autres secteurs de la Digeanne. Cette co­lonisation est également le signe de la restauration de la continuité écologique. De plus, la densité de la truite fario a augmenté après les travaux sur la zone restaurée. Elle passe de 120 individus/ha dans l’ancien bief à 800 individus/ha sur le secteur restau­ré. Cette augmentation s’explique par la présence des stades juvéniles qui étaient absents dans l’ancien bief. Pour confirmer ces premières observations, le suivi des poissons devra être reconduit.</p><p style="text-align: justify;">La gestion du projet a parfois été compliquée pour le propriétaire comme pour le SICEC. L’investisse­ment en temps a été considérable pour tous. Des conditions météorologiques très humides ont égale­ment compliqué et retardé le chantier.</p><p style="text-align: justify;">Néanmoins, ce projet a motivé d’autres propriétaires et communes pour réaliser des travaux du même type sur leur parcelles riveraines. L’étroite collabora­tion et la concertation sur ce projet entre un proprié­taire privé, le SICEC et l’Onema doit être un exemple motivant pour d’autres sites à restaurer.</p><p style="text-align: justify;">La plupart des délégués des communes sont satis­faits du résultat après travaux, le cours d’eau ayant retrouvé son cours originel au fond de la vallée. Tou­tefois, certains élus jugent les travaux trop onéreux.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Le point faible</strong> de cette action est la présence de deux seuils infranchissables par les poissons quelques kilo­mètres en aval et en amont.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Son point fort</strong> est l’en­tretien du nouveau lit par le propriétaire beaucoup plus facile que celui de l’ancien bief.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Plusieurs écoles ont visités ce site, du niveau bac pro au niveau licence professionnelle. La Maison de la forêt a aussi organisé des visites sur ce site avec la participation de particuliers. Le propriétaire a or­ganisé des visites avec les élus de la chambre d’agriculture pour montrer qu’il est possible de concilier restauration écologique et activité agricole.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 4 330 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

318 580 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 322 910 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« Les travaux menés sur la Digeanne sont nés d’une concertation entre trois personnes : Damien Dondaine (SICEC), Olivier Milley (Onema) et moi-même. Pour que ce projet réussisse, chacun a dû faire des concessionspour, à la fois restaurer écologiquement la Digeanne, et améliorer la gestion des terres. Malgré de nombreuses contraintes, le résultat final est très satisfaisant et remplit les objectifs fixés. La Digeanne a retrouvé son lit naturel, l’entretien du cours d’eau est beaucoup moins contraignant que l’ancien bief et la gestion des prairies est facilitée. »<br />Pascal Martens, propriétaire des ouvrages et exploitant.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) : 91,5 %, maître d’ouvrage : 2,8 %, - Réseau ferré de France (compensation dans le cadre de la ligne LGV Est) : 5,7 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, SICEC, DDT de la Côte-d’Or, AESN, Groupement d’intérêt du parc (GIP), - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques - réseau Cigogne noire de l’ONF. |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts | Paul Martens |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts |

Paul Martens |

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">• Bulletin d’information des vallées de la Seine, de l’Ource, de la Laigne, de l’Aube, de la Sarce et de l’Arce. SICEC. Juillet 2015, 8 pages.<br />• Diagnostic piscicole de la Digeanne à Essarois suite aux travaux de restauration hydromorphologique. J. Bouchard, F. Huger (Onema DIR 9), O. Milley (Onema SD 21). Décembre 2014, 27 pages.<br />• http://www.onema.fr/la-biodiversite-sur-la-Digeanne</p>

Restauration de la continuité écologique sur la Bresle par la remise en fond de vallée du cours d’eau à Sénarpont

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 18/05/2017

Créée le 18/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2013 mai 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 660 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bresle |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.20 ‰ |

| Débit moyen | 1.07 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHRSAV07 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2200363

|

| Code ROE |

38669

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

PICARDIE |

| Département(s) |

SOMME (80) |

| Communes(s) |

SENARPONT (80732) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Rétablir la libre circulation des poissons migrateurs.

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Consolider et revitaliser les milieux humides alluviaux d’intérêt communautaire.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Bresle, fleuve côtier long de 70 km, se jette dans la Manche au niveau de la commune du Tréport. L’agricul­ture est l’activité dominante du bassin versant (748 km2). Malgré un ruissellement important sur des terrains agri­coles pas toujours couverts, la qualité physico-chimique de l’eau est globalement bonne. Ce fleuve, en première catégorie piscicole sur tout son cours, est classé en listes 1 et 2 de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Des espèces migratrices amphihalines (truite de mer, sau­mon atlantique, lamproies marine et fluviatiles, anguille européenne) et holobiotiques (truite fario, lamproie de Planer) sont présentes dans la Bresle. Sa vallée et plusieurs de ses affluents, de par leurs intérêts écologiques, sont classés en site Natura 2000.</p><p style="text-align: justify;">De nombreux ouvrages difficilement franchis­sables ou infranchissables contrarient fortement l’accomplissement du cycle biologique des es­pèces migratrices et bloquent le transit sédimen­taire. Plus de 230 obstacles ont été recensés sur l’ensemble du bassin versant, patrimoine d’une ancienne activité minotière et d’une activité d’ennoiement des prairies datant pour certains ouvrages du XIIe siècle.</p><p style="text-align: justify;"> Au début des années 2000, le seuil du moulin de Sénarpont [ROE 38669] représente le front de colonisation historique pour les grands salmoni­dés migrateurs sur la Bresle, avec une hauteur de 1,90 m et un remous d’environ 800 m. Le moulin datant du Moyen-Âge est constitué d’un bief qui achemine l’eau, d’un ouvrage de décharge situé au centre du bief, d’une prise d’eau permettant d’inonder les prés situés en contrebas et d’un seuil surmonté d’une grande vanne, ouvrage principal situé à la fin du bief. Lors de la créa­tion de ces ouvrages, le cours naturel de la Bresle a été dévié de son fond de vallée vers le nouveau bief. Les ouvrages du moulin de Sénarpont empêchaient l’accès à environ 8 km de cours d’eau en amont, tron­çon dépourvu d’obstacles majeurs et favorable à la croissance et à la reproduction des espèces migra­trices. Abandonné depuis les années 1970, le moulin s’est dégradé et l’absence d’entretien a permis à des milieux à fort intérêt écologique de se développer comme cette aulnaie frênaie humide entre les deux bras du canal de décharge.</p>

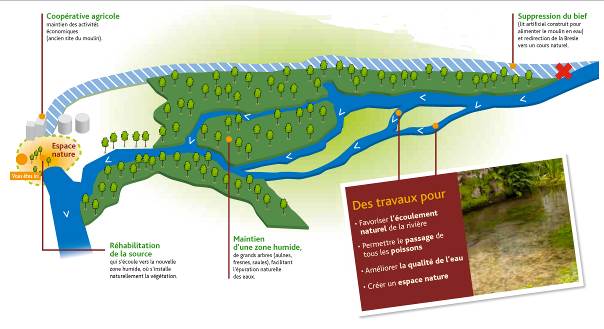

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La coopérative agricole Noriap, propriétaire de cet ouvrage qu’elle n’utilise plus depuis plus de quarante ans, délègue la maîtrise d’ouvrage à l’Établissement public territorial du bassin de la Bresle (EPTB Bresle). Face à l’important enjeu écologique, suite à plusieurs études d’impact, l’EPTB de la Bresle entreprend à par­tir de 2003 une démarche auprès des propriétaires fonciers pour mettre en place une rivière de contour­nement en fond de vallée. Cette première démarche s’est conclue par un échec en partie dû, lors de l’étude préalable, à une communication mal adaptée au contexte du territoire et à une réticence des riverains par peur du changement de paysage. De nombreux échanges ont par la suite eu lieu pour sensibiliser et prendre en compte les attentes de chacun sur ce projet. En 2011, un propriétaire reste en désaccord, ne voyant pas l’intérêt écologique et pointant le gaspillage d’argent public qu’engendre cette action. En 2013, les démarches de concertation avec les proprié­taires fonciers et en partenariat avec la délégation ter­ritoriale et maritime Seine-Aval de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) continuent. Le projet évolue afin de proposer des solutions techniques plus pous­sées, avec deux scénarios pour restaurer la continuité écologique : la création d’une passe à poissons ou la remise dans le fond de vallée du cours d’eau en em­pruntant les anciens canaux de décharge. La concerta­tion aboutit enfin, avec un consensus sur le projet. La passe à poissons, n’apportant pas un gain écologique suffisant au vu des enjeux et de son coût élevé, est abandonnée. La remise du cours d’eau en fond de val­lée, pour un coût équivalent, permet d’améliorer plus significativement la qualité des habitats et réduit les charges d’entretien inhérentes à un ouvrage de fran­chissement.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux réalisés fin 2013 consistent à créer en fond de vallée un tracé de multiples bras réutilisant partiellement les anciens canaux de décharge du moulin abandonné.</p><p style="text-align: justify;">Une partie du terrassement est réalisée classiquement à l’aide d’engins adaptés aux milieux humides. Le reste est réalisé par le cours d’eau lui-même qui trace son lit en s’engouffrant dans les anciens canaux. Ce terrassement hydraulique est facilité par la présence de vannes qui permettent de réguler les débits et de simuler une crue morphogène de type « plein bord ». Laissé pendant un mois à son libre cours, mais sous contrôle de l’entreprise de travaux, le fleuve redes­sine un lit tout à fait naturel. Cette méthode permet, grâce à l’érosion naturelle, de redistribuer les sédi­ments grossiers des berges et d’éviter ainsi un apport coûteux de matériaux exogènes. Cette méthode évite tout tassement et toute dégradation de l’aulnaie frê­naie, ce qui préserve ses fonctionnalités.</p><p style="text-align: justify;">Lors des travaux, on choisit de s’adapter aux réalités du terrain plutôt que de suivre la côte théorique cal­culée en phase projet. On obtient ainsi un tracé plus naturel. Le bief, ancien cours principal de la Bresle, est comblé par l’apport de matériaux gravelo-terreux ex­térieurs pour assurer une bonne stabilité des terrains comme s’y était engagé le maître d’ouvrage auprès des propriétaires riverains.</p><p style="text-align: justify;">Des aménagements complémentaires, comme la mise en place de clôtures ou d’abreuvoirs, sont effec­tués en 2015 afin de maintenir l’activité agricole tout en protégeant la qualité du cours d’eau.</p>

La démarche réglementaire

Autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.3.1.0 (A) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

La gestion

<p>Mise en place d’un pâturage par les chevaux en rive gauche.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Le suivi biologique de cette opération est basé sur le peuplement piscicole. L’état initial est mené en 2013 avec une pêche électrique au niveau de l’ancien bief.</p><p style="text-align: justify;">Ce suivi est complété par le comptage des frayères sur le site en 2013 et 2014, puis par un suivi de celles-ci en 2015 sur les 8 km de cours d’eau accessibles depuis les travaux (réalisés en partenariat avec la station salmonicole Onema). Le suivi post-travaux est réalisé entre 2013 et 2015. Deux inventaires sont menés en 2015 en suivant le protocole IAT (Indice abondance truite) par l’association Seinormigr.</p><p style="text-align: justify;">Les suivis initial et post travaux ne sont pas identiques, le premier correspond à une pêche de sauvetage totale et le second correspond au protocole IAT. Les résultats peuvent toutefois être exploités par des calculs de densité d’individus.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Le contournement de l’ouvrage hydraulique de Sé­narpont permet de restaurer la continuité écolo­gique de la Bresle sur 8 km. Les travaux améliorent le fonctionnement de la zone humide de type aul­naie-frênaie en lui assurant une meilleure alimen­tation en eau. Cette opération restaure aussi 650 m de cours d’eau, en diminuant l’effet remous (400 m) et en (ré)alimentant en eau certains bras (250 m). La connexion entre le lit majeur et le lit mineur, sur le secteur des travaux, crée de nouvelles zones d’expan­sion de crues (secteurs sans enjeux). Ces connexions latérales améliorent la qualité de l’eau par une meil­leure autoépuration et à la création d’une nouvelle diversité d’habitats favorables à la biodiversité.</p><p style="text-align: justify;">L’ancien remous est remplacé par des écoulements diversifiés, des bras multiples en fond de vallée et un substrat grossier décolmaté et renouvelé naturelle­ment par la restauration des processus de réajuste­ment morphodynamique.</p><p style="text-align: justify;">Le suivi des poissons montre qu’avant travaux, en 2013, la densité de truite était de 0,5 individu pour 100 m2. En juillet 2015, après travaux, elle atteint 5,6 individus pour 100 m2. La population de truites est ainsi multipliée par onze avec une augmentation de la population juvénile (en 2015, 85 % des individus sont des juvéniles contre 30 % en 2013). Ce site de­vient donc favorable à la reproduction des géniteurs et au grossissement des juvéniles.</p><p style="text-align: justify;"> Fin 2013, juste après la mise en eau du nouveau lit, plusieurs truites de mer sont observées, en action de fraie au sein même du linéaire restauré. Cinq frayères de grands salmonidés migrateurs sont dénombrées sur le site. L’année suivante, une dizaine de frayères y sont observées. Des chabots et des anguilles sont également capturés lors de l’inventaire.</p><p style="text-align: justify;">Les points forts de cette opération sont la restaura­tion du fonctionnement global du cours d’eau et de ses annexes hydrauliques avec un coût assez modeste au vu des résultats. L’EPTB de la Bresle a su défendre ses ambitions de restauration et négocier lors de nom­breuses discussions, afin d’obtenir un accord de l’en­semble des propriétaires et convaincre la commune.</p><p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, les retours de cette opération sont po­sitifs. Les riverains s’approprient plus facilement le milieu et ont plaisir à retrouver un cours d’eau dyna­mique avec une écologie diversifiée.</p><p style="text-align: justify;">Cette opération est d’autant plus positive que cer­tains propriétaires d’autres moulins, autrefois réti­cents à l’idée d’aménager leurs ouvrages, sont au­jourd’hui prêts à entreprendre des actions de restau­ration de la continuité écologique.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">De nombreuses visites de terrain ont été organisées par l’Institution de la Bresle pour présenter ce projet aux proprié­taires d’ouvrages hydrauliques, aux élus, ainsi qu’à d’autres organismes. Cette dé­marche sert de vitrine, notamment pour convaincre les propriétaires d’ouvrages hydrauliques d’aménager leurs seuils. Un panneau didactique est installé sur le site pour sensibiliser les passants.</p><p style="text-align: justify;">En 2015, l’Institution de la Bresle a obtenu le prix « Préservation de l’environnement » décerné par le Conseil régional de Picardie pour récompenser cette initiative régionale pour l’environnement. De nom­breux articles de presse sont parus sur cette action et un reportage filmé a été produit par France 3 pour présenter cette opération emblématique.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 38 880 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

108 390 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 2 980 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 150 250 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">« Il est intéressant de voir que la Bresle a repris son lit naturel. Aujourd’hui, les personnes trouvent dans ce site un lieu apaisant et calme. Les promeneurs ont plaisir à retrouver un secteur enchanteur, riche en images et en sons avec le retour du bruit naturel de l’eau. L’aménagement le plus visuel est celui fait à la place de l’ancienne chute. Ce milieu a été repris récemment pour limiter la colonisation végétale… ».</p><p style="text-align: justify;">Patrick BÈLE, maire de la commune de Sénarpont.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Etude préalable : AESN 80%, NORIAP 20 % - Travaux: AESN 100% |

| Partenaires techniques du projet | - AESN - Onema - Direction départementale des territoires de la Somme |

| Maître d'ouvrage |

Institution interdépartementale de la Bresle

|

| Contacts | Pierre-Marie Michel |

|

Institution interdépartementale de la Bresle

3 rue Sœur Badiou, 76390 Aumale

michel.institution.bresle@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>- Rétablissement de la continuité écologique et revitalisation de milieux humides d’intérêt communautaire à Sénarpont – Grand prix du génie écologique. 4 pages.</p><p><br />- Évaluation des effets des travaux de renaturation de la Bresle à Sénarpont sur la faune piscicole. Institution de la Bresle. 2015, 2 pages.</p><p><br />- France 3 Normandie. Reportage du 16 mars 2014 sur<br />l’opération de restauration de la continuité sur la Bresle :<br />http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/03/16/senarpont-76-le-vieux-barrage-detruit-lavoie-est-libre-pour-les-poissons-433825.html</p>

Remise en eau de l’ancien lit du Fouillebroc à Touffreville

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 22/03/2013

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2011 novembre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 780 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Fouillebroc |

| Distance à la source | 5.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 5.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.35 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR241 H3259500 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2300145

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

HAUTE-NORMANDIE |

| Département(s) |

EURE (27) |

| Communes(s) |

TOUFFREVILLE (27649) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Rétablir la continuité écologique</p>

<p>Restaurer la dynamique fluviale naturelle du cours d’eau</p>

<p>Préserver une espèce emblématique : l’écrevisse à pieds blancs</p>

<p>Mise en conformité de l’ouvrage (art. L. 432-6 du CE)</p>

Le milieu et les pressions

<p>Le Fouillebroc, sous-affluent de l’Andelle, rejoint la Lieure en rive gauche au niveau de Menesqueville après un parcours de 9 km. C’est un petit cours d’eau calcaire typique de Haute-Normandie. Les berges et le lit mineur sont concernés par le site Natura 2000 «Forêt de Lyons», qui comprend la préservation de plusieurs espèces dont l’écrevisse à pieds blancs. Le bassin versant de ce cours d’eau est très agricole. Il connait des problèmes de ruissellement, d’érosion des sols et de qualité d’eau. L’Andelle et ses affuents ont depuis plusieurs siècles subi de nombreux travaux hydrauliques visant à développer les parcelles agricoles et foncières : rectification, recalibrage, mise en biefs, curage et mise en place d’ouvrages hydrauliques.</p><p>Une trentaine d’ouvrages sont présents sur l’Andelle et une douzaine sur le Fouillebroc. Ce dernier présente un lit perché sur 95 % de son linéaire, héritage de l’utilisation énergétique par des moulins et des pratiques de baignage des parcelles de fond de vallée. Sur le site de la «Ferme de la Salle», à Touffreville, le Fouillebroc a ainsi été déplacé de son fond de talweg dans le passé pour être mis en bief. Un obstacle (l’ouvrage de la Salle) d’une hauteur de 2 m y a été construit afin d’alimenter un moulin qui n’existe plus aujourd’hui. La majorité des écoulements transitent par le bief ; le cours originel est seulement alimenté par une source phréatique en fond de lit. Les écoulements y sont quasi-stagnants et le milieu envasé.</p><p>Les enjeux principaux sur ces cours d’eau concernent la continuité écologique (cours d’eau classé pour la truite fario et l’anguille) et plus globalement l’hydromorphologie (diversification des habitats, restauration de frayères à truite et reprise du transit sédimentaire).</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Dans le cadre de l’obligation réglementaire de restauration de la continuité écologique sur le bassin versant de l’Andelle, le SIBA (Syndicat intercommunal du bassin de l’Andelle) a lancé, en 2002, une étude générale des milieux aquatiques. Cette étude préconisait l’effacement de l’ouvrage de la «Ferme de la Salle». Suite à ces recommandations, le SIBA a sollicité la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) de l’Eure (aujourd’hui Direction départementale des territoires et de la mer, DDTM) pour concevoir une étude préliminaire en 2004 puis un avant-projet en 2005 et réaliser les aménagements à mettre en place le long de la rivière et de ses affluents afin de favoriser la migration piscicole (sur le secteur de la ferme de la Salle, effacement de l’ouvrage et réalisation d’une digue de confortement sur le cours d’eau). Le bureau d’étude mandaté par le SIBA a ensuite repris l’étude et l’a modifiée en proposant la restauration du tronçon du cours d’eau par la remise en eau dans son ancien lit. En parallèle, le propriétaire d’une des parcelles concernées, ancien vice-président du SIBA, était motivé par la dimension environnementale du projet. La remise en fond de talweg lui permettait également de réunir ses parcelles agricoles, auparavant séparées par le bief, en une seule parcelle commune. Il a donc décidé de céder son droit d’eau, mais a souhaité par ailleurs que des aménagements (clôtures, pompes à nez) soient mis en place sur ses parcelles agricoles.</p><p>Suite à la validation de la décision de renaturation par le comité syndical, la procédure réglementaire avec rédaction d’un dossier Loi sur l’eau a été lancée en 2007.</p><p>En 2009, la création des sites ateliers par les Agences de l’eau et la sélection du Fouillebroc parmi les sites proposés, a permis de redynamiser le projet et de le valoriser à différentes échelles (locales ou au niveau du bassin Seine-Normandie).</p>

Les travaux et aménagements

<p>L’ancien lit du cours d’eau a été rouvert sur un linéaire de 500 m. Les berges du Fouillebroc ont été retalutées en pente douce avec pose de géotextile quand cela était nécessaire. Une recharge en granulats de 100 à 300 mm a été réalisée de manière hétérogène dans le lit mineur. La zone des sources (dite zone expérimentale), située au milieu du tronçon a été maintenue sans intervention. Sur les parties amont et aval de la zone restaurée, des banquettes de granulats et des hélophytes ont été installées, afin d’initier un reméandrage. Le bief perché a été comblé avec du remblai. L’ouvrage infranchissable, conservé en l’état, n’est plus alimenté en eau. D’autre part, des mesures complémentaires ont été réalisées : plantations de saules, pose de passerelles, de clôtures et de pompes à nez.</p><p>Afin de limiter l’impact des travaux sur la vie aquatique, un dispositif de piégeage des fines et d’empêchement de la remontée piscicole constitué de ballots de paille a été installé pour retenir les départs de sédiment fins. Une pêche de sauvegarde a été réalisée par la fédération de pêche de l’Eure.</p><p>Le projet initial envisageait la renaturation d’un second site plus en amont au niveau du lieu-dit la «Ferme du Logis». Il n’a pas abouti en raison de la proximité d’un élevage porcin et des risques d’altération de la qualité de l’eau.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p>Le SIBA intervient sur l’entretien des berges et de la végétation.</p>

Le suivi

<p>Dans le cadre des sites ateliers, l’agence de l’eau Seine- Normandie met en place une étude de suivi des effets des travaux de restauration sur les différents compartiments. Lors de l’état initial, réalisé en 2010, les compartiments hydromorphologique, hydrobiologique et piscicole ont été évalués respectivement par des relevés Carhyce, des relevés IBGN et par la réalisation de pêches électriques. Par la suite, des mesures seront effectuées sur les mêmes compartiments que l’état initial à N+3 ans (2014) et N+6 ans après les travaux (2017). Un suivi des écrevisses devrait également être réalisé par la fédération de pêche de l’Eure mais le calendrier de prospections n’est pas encore déterminé.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Le recul demeure insuffisant pour pouvoir constater et évaluer le gain écologique des travaux de restauration sur la morphologie et la faune aquatique du cours d’eau. La remise en eau du Fouillebroc dans son lit originel a permis de rouvrir 1,4 km de continuité écologique. Le linéaire rouvert est toutefois limité par la présence de deux ouvrages infranchissables, à environ 700 m en amont et en aval du site renaturé. Lors de la réalisation des travaux, le secteur médian de la zone à restaurer (300 m environ) a été volontairement exempt de toute intervention pour une double raison : la présence d’habitats intéressants sur ce tronçon et la volonté de mesurer et de visualiser la capacité de réponse du cours d’eau à restaurer sa dynamique fluviale naturelle.</p><p>Aujourd’hui, la morphologie du site a évolué positivement : la puissance du cours d’eau est suffisante pour permettre l’autocurage et par conséquent le désenvasement du milieu. Des zones d’écoulements rapides se sont formées, amenant une diversifi cation des faciès.</p><p>La population d’écrevisses à pieds blancs (dont un reliquat avait été repéré sur le site lors de prospections en 2002) n’a pas été retrouvée sur ce secteur lors de la réalisation de l’état initial en 2011. Aucune connaissance n’est disponible sur la situation de cette écrevisse à l’échelle du bassin versant du Fouillebroc, les prospections de 2011 n’ayant concerné que les 700 m de linéaire restaurés. De futures prospections permettront de repérer la présence ou, au contraire, l’absence de l’espèce sur le secteur.</p><p>Le projet de renaturation portée par le SIBA, sélectionné en tant que site atelier, est le premier réalisé dans le département de l’Eure. Malgré son caractère expérimental, il est voué à servir d’exemple pour d’autres opérations de ce type.</p><p>Les partenaires techniques et financiers sont satisfaits de cette opération et la considèrent comme une réussite, en partie grâce à l’efficacité de la maitrise d’oeuvre et de l’entreprise en charge des travaux. Le propriétaire est également satisfait des travaux réalisés. Cependant le changement de morphologie et d’aspect visuel du site – une rivière profonde aux eaux stagnantes est redevenue une rivière vive dotée d’une alternance de fosses-radiers – n’est pas encore entièrement apprécié des autres riverains, habitués à une vision figée et statique de la rivière.</p>

La valorisation de l'opération