Bassin potassique de Haute Alsace

Créée le 15/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Surface concernée par les travaux | 32.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Inscrit à l'inventaire des zones humides remarquables du Haut Rhin réalisé par le Conseil Général |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Ayant déjà mené plusieurs actions dans ce secteur, le Conservatoire des Sites Alsaciens a décidé de se lancer dans une vaste opération d’acquisition foncière sur une surface de 32 ha à Wittelsheim. Un vaste programme de travaux est envisagé pour restaurer ces milieux et recréer des zones humides.

Préserver la diversité biologique et écologique des milieux humides du Bassin Potassique de Haute-Alsace et protéger la qualité de la ressource en eau en :

- assurant la pérennité de ces milieux humides remarquables dans le temps en les protégeant de probables dégradations (drainage, projets d’urbanisation,…)

- permettant la gestion à long terme de ces zones humides pour restaurer et améliorer durablement leur biodiversité et leur fonctionnement naturel, par le biais de l’élaboration de plan de gestion et de la réalisation de travaux de restauration et de recréation de milieux. En effet, l’arrêt des pompages et le relèvement du toit de la nappe est l’occasion de recréer des milieux humides.

Le secteur du Bassin Potassique, en pleine reconversion, recèle encore, au cœur du massif forestier du Nonnenbruch, d'importantes zones humides dont l’implantation et le développement ont été rendus possibles par l’arrêt des activités minières et industrielles.

L’objectif, à terme, est de rétablir et de pérenniser dans leur optimum le fonctionnement et la diversité des écosystèmes, en liaison avec leurs fonctions hydrauliques et paysagères.

Il est à noter qu’une recréation de zones humides d’une telle ampleur dans la plaine d’Alsace est tout à fait exceptionnelle au vu de l’intensification actuelle de l’occupation de l’espace dans cette zone.

Un suivi scientifique devra être mis en place afin d’appréhender l’évolution des milieux pour adapter les modalités de gestion et d’intervention. Des plans de gestion seront mis en place dans cet objectif.

Cette démarche a permis la préservation de surfaces considérables de zones humides, qui contribue à l’amélioration de la biodiversité et des milieux aquatiques dans ce secteur.

Prairies humides du ried de l'Ill à Sélestat

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Fonctionnalité du cours d’eau Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Réduction des risques d’inondation Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2003 janvier 2004 |

| Surface concernée par les travaux | 7.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Site classé |

| Autres | Zones humides remarquables classées au titre des inventaires départementaux |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4212813

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Prairies humides de la Doller

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2002 janvier 2003 |

| Surface concernée par les travaux | 15.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Site classé |

| Autres | Cours d'eau à lit mobile classé comme biologiquement et écologiquement exceptionnel |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Ce projet visait à préserver la qualité d’eau exceptionnelle des prairies humides de la Doller et à moindre coût en rachetant des terrains à la surface des zones de captage, puis en les mettant en valeur écologique. Pour procéder à l’acquisition foncière de ces terrains, la commune de Mulhouse s’est tournée vers l’Agence de l’eau Rhin-Meuse en procédant à une demande d’aide pour l’achat de plusieurs parcelles, en plusieurs fois, au cours des années 2002 et 2003.

Préserver les prairies humides de la Doller pour :

- protéger la qualité de la ressource en eau (captages d’eau potable),

- permettre le développement des zones naturelles d’expansion des crues,

- préserver la diversité biologique et écologique de ces zones humides d’intérêt exceptionnel

- limiter de probables dégradations de ces zones humides par l’agriculture intensive et l’urbanisation.

La commune possède aujourd’hui plus de 90 ha acquis à proximité immédiate des captages, ce qui, en tenant compte des 35 ha de prairies acquises par le Syndicat mixte du barrage de Michelbach, porte à 125 ha la surface protégée. Ces prairies sont confiées au service des Espaces Verts de la ville de Mulhouse, et gérées en collaboration avec les agriculteurs locaux. Grâce à cette protection que la commune souhaite vivement poursuivre, le prix de l’eau pour les habitants de la ville de Mulhouse est actuellement un des plus bas de France.

Outre la préservation de la qualité des eaux souterraines, ces actions de protection des prairies humides de la Doller ont eu divers autres impacts positifs. Elles ont aussi été très bénéfiques pour la biodiversité et ont permis de maintenir des zones prairiales inondables, ce qui permet de réguler les débits de la rivière en aval et de favoriser l’autoépuration des eaux de surface

Publication du recueil : 2006

Etang d'Amel

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Fonctionnalité du cours d’eau Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1990 juillet 1997 |

| Surface concernée par les travaux | 143.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | site ZPS, ZNIEFF, espaces naturels sensibles, zone humide prioritaire au titre du SDAGE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR9300038

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les zones humides de la Petite-Woëvre représentent un immense complexe de près de 30 000 ha qui sont classées à de nombreux titres en raison du caractère exceptionnel de la faune et de la flore qu’elles abritent. Cette mosaïque d’étangs et de prairies humides joue un rôle primordial dans le fonctionnement des bassins versants tant au niveau biologique qu’hydraulique. Cependant, ces zones étaient menacées à très court terme à cause de l’intensification des pratiques agricoles et piscicoles ou l’abandon de pratiques d’entretien des étangs.

Pour protéger les zones humides de la Petite Woëvre, le Parc Naturel Régional de Lorraine et le Conservatoire des Sites Lorrains ont mis en place un programme ACNAT « Sauvegarde des zones humides de la Petite Woëvre », qui a permis l’acquisition par le CSL d’un domaine de 143 ha comprenant l’étang d’Amel (108 ha) ainsi que les prairies humides adjacentes (27 ha), à des fins de protection du patrimoine naturel.

Ce projet vise à préserver la diversité biologique et écologique de l’Etang d’Amel et protéger la qualité de la ressource en eau en :

- assurant la pérennité de ces milieux humides dans le temps en les protégeant de probables dégradations,

- permettant la gestion à long terme de cette zone pour maintenir durablement sa biodiversité et son fonctionnement naturel, par le biais d’un plan de gestion notamment.

Le Conservatoire des Sites Lorrains possède le site de l’étang d’Amel (143 ha) depuis juillet 1997. L’étang est actuellement géré par pisciculture extensive et pêché annuellement. Un plan de gestion a été élaboré, et divers suivis et études ont été mis en place, en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Lorraine et la Ligue pour la Protection des Oiseaux notamment, concernant les amphibiens et reptiles, les odonates, les hérons paludicoles, … Un programme de suivi de l’évolution des roselières a aussi été mis en place.

Le Conservatoire des Sites Lorrains a d’autre part mis en oeuvre une action forte de sensibilisation des agriculteurs présents sur le bassin versant de l’étang, de façon à favoriser la mise en place et le retour de zones prairiales afin d’améliorer la qualité des eaux alimentant l’étang.

Il envisage aussi de réaliser une étude du fonctionnement écologique de l’étang, et notamment sur le volet hydrologique (alimentation en eau, fluctuations des niveaux d’eau, capacité en eau, qualité physico-chimique des eaux…), de façon à établir un diagnostic et à définir les actions à mettre en oeuvre. Des travaux de réouverture des roselières, en cours d’atterrissement, voire un assec, seront peut-être à prévoir.

Publication du recueil : 2006

Etang de Laixière à Moussey

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Réduction des risques d’inondation Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2000 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 33.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | ZNIEFF, et zone humide prioritaire au titre du SDAGE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’étang de Laixière est un site exceptionnel qui fait figure de réservoir biologique remarquable au sien d’un bassin versant appauvri et banalisé part les travaux hydrauliques agricoles et les impacts liés à la construction du canal de la Marne au Rhin.

La commune a souhaité acquérir cet étang et le faire exploiter de manière « extensive » par une piscicultrice. Un contrat de gestion environnementale signé entre la commune propriétaire et un gestionnaire permet ainsi d’assurer la mise en oeuvre d’une gestion biologique du site adaptée et pérenne sur le long terme.

Ce projet vise à préserver l’étang de la Laixière menacé de dégradations par intensification potentielle des pratiques pour :

- le rôle important qu’il joue dans le cycle de l’eau (soutien des étiages)

- son intérêt écologique et biologique exceptionnel

La commune a acquis le site, fait réaliser un plan de gestion environnemental initial et une étude hydraulique diagnostique. Une convention de gestion environnementale a été signée entre la Commune, le gestionnaire et le Département, afin de fixer les modalités de mise en oeuvre d’une gestion piscicole extensive.

Publication du recueil : 2006

Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Réduction des risques d’inondation Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 janvier 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 12.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Zone humide exceptionnelle classée prioritaire au titre des Espaces naturels Sensibles du département du Haut-Rhin, du SDAGE et classée Réserve naturelle |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3600060

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

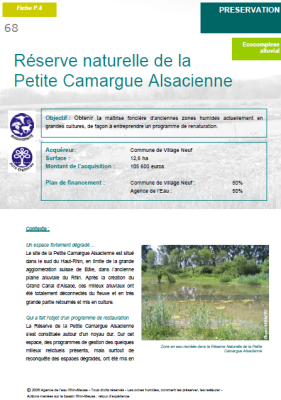

Résumé

Zone inondable de la Thur entre Vieux-Thann et Cernay

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Ressource en eau (quantité) Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1992 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 41.72 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | N - Rivières/cours d’eau/ruisseaux saisonniers/intermittents/irréguliers |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Arrêté Préfectoral de Biotope |

| Autres | Arrêté Prefectoral de Protection de Biotope en 1992, et zone humide d'intéret national |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201805

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

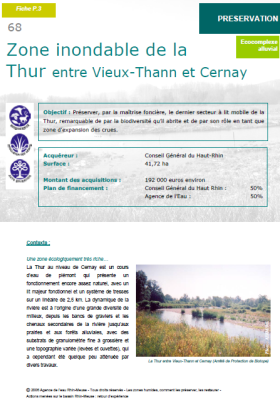

Résumé

Le projet visait à préserver d’éventuelles dégradations (dont certaines étaient imminentes, notamment en raison des projets de création d’un seuil) ce secteur de la Thur extrêmement intéressant, en raison de la dynamique forte du cours d’eau à cet endroit.

La Thur est un cours d’eau qui présente un fonctionnement encore assez naturel. La dynamique de la rivière est à l’origine d’une grande diversité de milieux qui abrite une faune et une flore très variées. Cette zone inondable joue aussi un rôle important en termes de protection de la ressource en eau en tant que zone d’expansion des crues (régulation des débits et amélioration de la qualité de l’eau par autoépuration).

Cependant, l’urbanisation croissante du secteur et la fréquentation du site en augmentation représentaient une menace potentielle pour cette zone remarquable, pouvant mettre en danger certaines espèces et entrainer des dégradations. Des dysfonctionnements hydrauliques avaient également été identifiés sur la Thur en amont du site.

Le Conseil Général a donc entrepris à partir de 1992, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, une vaste démarche d’acquisition foncière dans ce secteur. Il est aujourd’hui propriétaire de près de 42 ha dans cette zone. L’ensemble des terrains sous maîtrise foncière est aujourd’hui géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens (près de 56 ha).

Suite à cette vaste opération de maîtrise foncière, diverses opérations de restauration et de gestion ont été entreprises :

- Réouverture des chenaux de crues et remise en communication avec la rivière

- Recréation de la micro-topographie

- Conversion des terrains agricoles en prairies

- Création de pierriers

- Limitation de l’expansion d’espèces invasives

- Diversification des espèces végétales cultivées en prairies

- Création d’un sentier de découverte pour favoriser l’information du public et l’appropriation du site par la population locale.

Vallée de la Meurthe de bertrichamps à Saint Clément

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2001 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 31.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Zone humide d'importance nationale du SDAGE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100238

|

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | MEURTHE-ET-MOSELLE |

| Localisation | SAINT-CLEMENT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La Meurthe en Meurthe et Moselle est un cours d’eau très dynamique qui modifie constamment le tracé de son lit mineur. Ce fonctionnement dynamique est à l’origine de milieux humides diversifiés, depuis le cours d’eau lui-même et ses zones humides annexes, jusqu’aux prairies humides et aux boisements alluviaux, accueillant une flore et une faune très riches. Il induit aussi la présence d’une nappe alluviale associée, dont l’eau est encore de bonne qualité en raison de la présence d’écosystèmes naturels jouant un rôle très important d’épuration et de filtration des polluants.

Il est essentiel de préserver le fonctionnement et les richesses de la Meurthe, menacée de dégradation par intensification des pratiques agricoles et par l’extraction de matériaux pour:

- le rôle important qu’elle joue dans le cycle de l’eau (expansion des crues, filtration par le couvert végétal ,…),

- son intérêt écologique et biologique exceptionnel reconnu d’intérêt national à régional au titre de l’inventaire des Espaces Naturels Sensibles du département et comme zone humide prioritaire au titre du SDAGE

Pour préciser les interventions à effectuer dans la vallée de la Meurthe, une étude préalable a été réalisée entre octobre 2001 et mai 2003.

La principale difficulté de ce dossier étant notamment liée au parcellaire très morcelé et essentiellement privé, le Conseil Général a engagé une démarche de concertation avec les acteurs locaux et d’animation foncière, en partenariat avec la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) Lorraine.

Ainsi, le Conseil Général de Meurthe et Moselle a pu procéder à l’acquisition foncière de 31 ha, et continue de négocier l’achat de diverses parcelles, ce qui devrait porter rapidement à environ 72 ha la surface totale acquise.

Parallèlement à cette démarche de maîtrise foncière, le Conseil Général a fait réaliser de nombreuses études afin d’améliorer les connaissances sur ce site, concernant notamment la biodiversité.

Publication du recueil : 2006

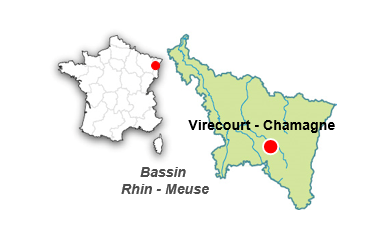

Vallée alluviale de la Moselle sauvage de Virecourt à Chamagne

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Ressource en eau (quantité) Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1991 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 360.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Plans de gestion biologique et agricole de l'espace |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100227

|

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | MEURTHE-ET-MOSELLE |

| Localisation | VIRECOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La vallée alluviale de la Moselle sauvage est un site exceptionnel au niveau patrimonial et fonctionnel avec une importante capacité d’autoépuration et de recharge des nappes alluviales lors des crues qui en font une infrastructure naturelle au poids économique fondamental pour tout le secteur. Cependant, le secteur de Virecourt-Chamagne était menacé par des projets d’aménagements locaux (implantation de gravières notamment) qui nécessitaient la suppression de la mobilité de la rivière, avec des conséquences désastreuses sur les écosystèmes et sur le niveau et la qualité de la nappe alluviale.

Le projet de restauration visait à assurer la préservation de la diversité biologique et écologique de la Moselle sauvage entre Virecourt et Chamagne et de protéger la qualité de la ressource en eau en :

- assurant la pérennité de ces milieux alluviaux remarquables dans le temps en les protégeant de probables dégradations,

- permettant la gestion à long terme de cette zone pour maintenir durablement sa biodiversité et son fonctionnement naturel, par le biais d’un plan de gestion notamment.

L’objectif, à terme, est de pérenniser dans leur optimum le fonctionnement et la diversité des écosystèmes, en liaison avec les fonctions hydrauliques et paysagères.

Un vaste programme de maitrise foncière a été mis en place, via des achats de terrains privés et la mise en place de baux emphytéotiques sur les terrains communaux pour une durée de 60 à 99 ans. Ces acquisitions ont été complétées par la suite par la maîtrise foncière de 40 ha sur la commune de Chamagne.

Le Conservatoire des Sites Lorrains maîtrise aujourd’hui 360 ha dans le secteur de la Moselle sauvage entre Virecourt et Chamagne. Des plans de gestion ont été mis en place, prévoyant la gestion biologique et agricole extensive de l’espace ainsi qu’un suivi scientifique afin d’appréhender l’évolution des milieux pour adapter les modalités de gestion et d’intervention.

Cette démarche du CSL et de ses partenaires a permis la préservation à la fois de surfaces considérables de zones alluviales et de la dynamique de la Moselle sur ce secteur, exemple unique en Lorraine à cette échelle qui contribue à l’amélioration de la biodiversité et des milieux aquatiques dans ce secteur.

Publication du recueil : 2006

Fossé de dérivation du Dollerbaechlein (Lutterbach)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur rigole et fossé |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2002 décembre 2002 |

| Surface concernée par les travaux | 3.40 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 9 - Canaux et fossés de drainage, rigoles |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS