Références au titre des directives européennes

Un plan d'action "jussie" pour les marais estuariens du Nord Loire

Page mise à jour le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Éradication |

| Type de génie écologique | Faucardage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 6500.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et lagunes côtiers |

| Type hydrogéomorphologique | Estuarien |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | LOIRE-ATLANTIQUE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Organiser la lutte contre les espèces végétales envahissantes.

Résumé

Les marais estuariens du Nord Loire représentent plus de 6 500 hectares de zones humides situées entre le complexe portuaire Saint-Nazaire-Donges à l’ouest et l’agglomération nantaise à l’est. Plusieurs facteurs (humidité, topographie, submersion par le fleuve) génèrent différents gradients d’humidité et de salinité à l’origine d’une mosaïque d’habitats favorables à de nombreuses espèces floristiques et faunistiques comme les oiseaux en périodes de migration.

Les premières prospections de terrain, bien qu’incomplètes, ont montré une très forte colonisation des canaux par plusieurs espèces invasives (jussies, élodées…). Mais tous les acteurs n’étaient pas convaincus des nuisances liées à ces espèces tant du point de vue biologique que des usages.

La lutte contre les espèces végétales envahissantes est apparue comme une priorité d’intervention du contrat, ce qui nécessitait préalablement de :

- sensibiliser et convaincre les acteurs du bassin versant ;

- inventorier et cartographier les espèces présentes ;

- définir un programme d’interventions adapté aux différents secteurs de marais ;

- améliorer la connaissance sur la biologie des espèces présentes et suivre l’efficacité de chantiers tests.

Dès avril 2010, une première demi-journée d’information a été organisée par la chambre d’agriculture et le GIP Loire estuaire à destination des élus et services techniques des collectivités, des membres des syndicats de marais. Une étude a démarré à l’été 2010 pour localiser précisément les foyers d’espèces invasives, tout en caractérisant leurs types et taux de colonisation. En parallèle, le GIP Loire estuaire a demandé le soutien d’Agrocampus pour suivre de premiers chantiers de griffage ou curage dans des secteurs très colonisés par la jussie.

Cinq espèces aquatiques envahissantes ont été recensées sur 90 km de douves. Certains marais sont indemnes alors que d’autres sont colonisés à plus de 25 % voire 50 %. En bord de Loire, la présence d’eau salée limite la colonisation. En revanche, aucune espèce n’a été signalée sur les cours d’eau. Cet inventaire constitue le premier état de référence à l’échelle de ce bassin versant et permettra de suivre l’évolution des plantes exotiques envahissantes et l’efficacité des travaux.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Bases sicentifiques pour un contrôle des renouées asiatiques

Page mise à jour le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Faucardage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 0.16 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

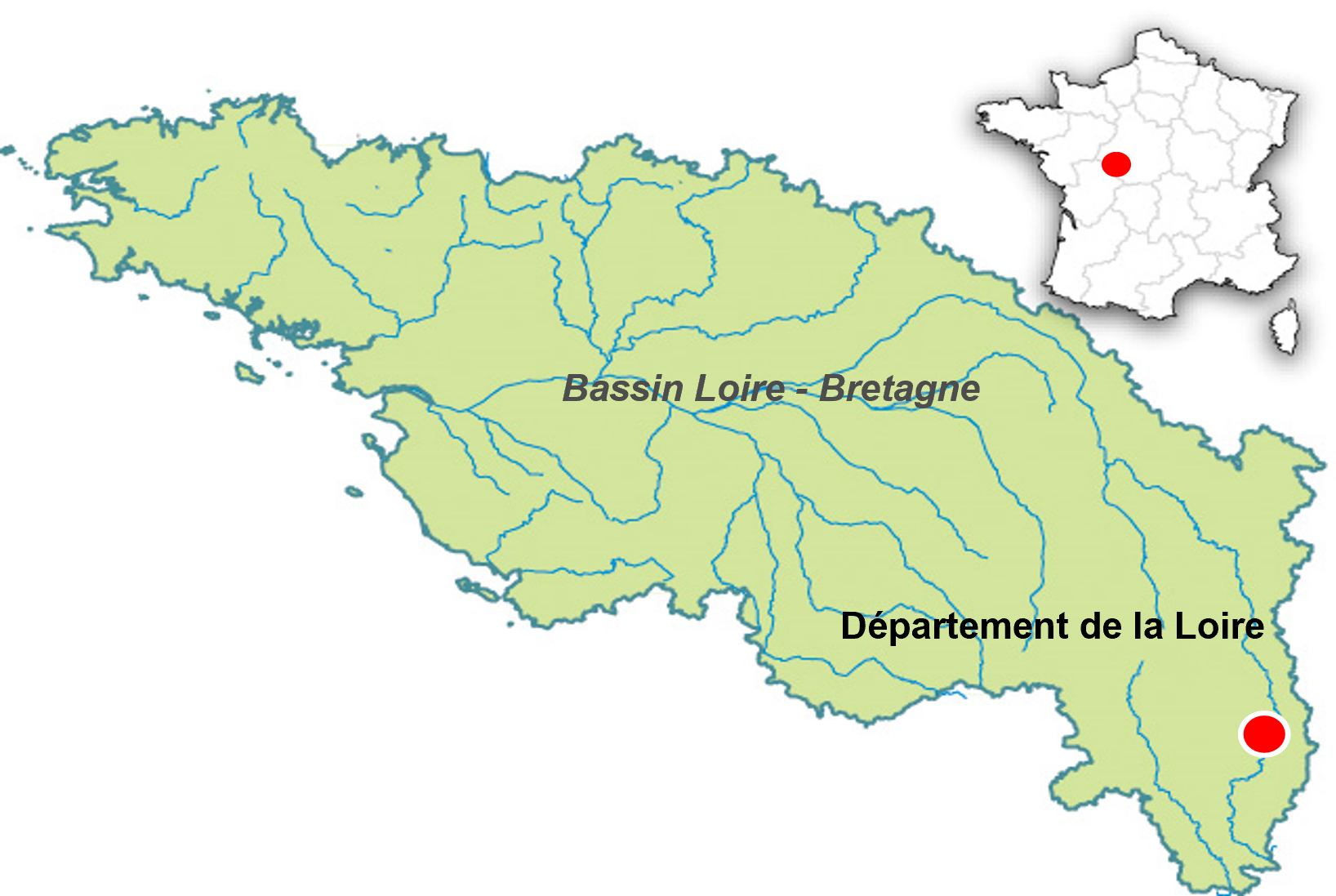

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Explorer les caractéristiques biologiques et écologiques des renouées afin d’améliorer l’efficacité des méthodes de lutte.

Résumé

La renouée du Japon est la plante exotique envahissante la plus répandue (en termes de nombre de communes colonisées), et entraine les coûts de gestion les plus importants dans ce département. En effet, elle a colonisé les berges de la Loire, de nombreux affluents, et d’autres zones anthropisées comme les bords de route.

L’objectif général est d’explorer les caractéristiques biologiques et écologiques des renouées afin d’améliorer l’efficacité des méthodes de lutte.

L’étude s’est déroulée en deux parties : des expériences réalisées en laboratoire ont permis d’évaluer les performances de plusieurs espèces de renouées en situation de stress ou de perturbation. Puis, des essais de méthodes ont été réalisés sur des parcelles envahies du département.

Les expérimentations menées en laboratoire ont montré des résultats prometteurs mais nécessitant d’avantage de répétitions afin de proposer des méthodes de lutte abouties et des espèces compétitrices efficaces. Les résultats sont les suivants :

- important potentiel des graines et plantules de renouée à être dispersées avec succès par les flux d’eau.

- grande tolérance au stress nutritif (privation en éléments nutritifs), coupe de la tige ou application de sel, probablement due à la capacité de ces plantes à puiser des réserves dans leur rhizome.

- les plantules issues de graines, et dans une moindre mesure de rhizomes, sont affectées par la présence d’autres espèces compétitives

Concernant les expériences menées in situ, il ressort que :

- la coupe des tiges de renouées à ras du sol une fois par mois de juin à août entraîne une régression de la hauteur, de la densité des tissus des tiges, du nombre de tiges par parcelle ainsi qu’un retard phénologique;

- le broyage ou la fauche réalisé une fois par mois pendant quatre mois réduit la hauteur des renouées à 30 centimètres en fin de saison mais multiplie par deux le nombre de tiges au mètre carré ; ces résultats ne sont pas améliorés avec la plantation de ray grass ; en revanche la plantation parallèle de bourdaine ou de sureau yèble réduit la densité de tiges au mètre carré.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Mise en place d'un Observatoir erégional des plantes exotiques envahissantes en Poitou-Charentes

Page mise à jour le 21/08/2024

Créée le 21/08/2024

Créée le 21/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Faucardage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1075000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

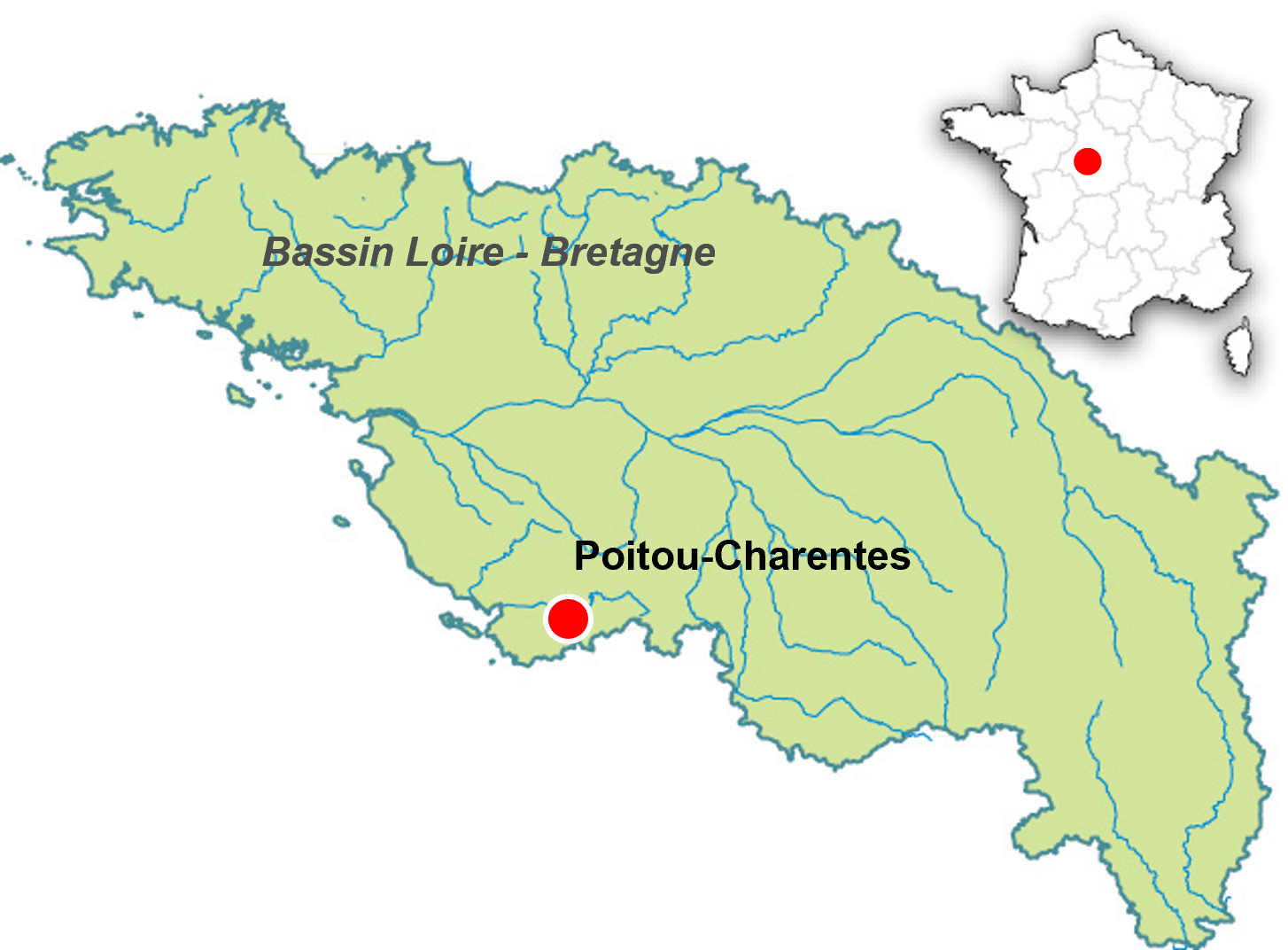

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Département | NOUVELLE-AQUITAINE |

| Localisation | NOUVELLE-AQUITAINE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Faire face aux proliférations de plantes exotiques envahissantes dans les écosystèmes aquatiques.

Résumé

Les acteurs du Poitou-Charentes sont confrontés, depuis de nombreuses années déjà, à la prolifération de plantes exotiques envahissantes, notamment sur les grands marais littoraux et les grands fleuves ou rivières. Afin de faire face aux nuisances occasionnées, tant pour la biodiversité que pour les usages, certains d’entre eux avaient mis en place des démarches pour améliorer la connaissance sur ces phénomènes et tenter de les gérer.

Cet outil partagé de compréhension et de suivi est destiné à guider les choix tactiques des gestionnaires et de leurs partenaires fi nanciers, dans la gestion de ces espèces. Les enjeux de l’ORENVA ont été définis collectivement :

- préserver la biodiversité, à partir d’une meilleure connaissance de la dynamique de prolifération des espèces et d’une veille sur les espèces émergentes et les sites non envahis ;

- partager les connaissances et l’expérience par la mise en place d’un réseau d’acteurs et de procédures d’échange entre eux ;

- disposer d’un outil d’aide à la décision, par l’analyse des données, les échanges sur les plans de gestion… ;

- rechercher la cohérence avec les outils et les démarches existantes ;

- informer et sensibiliser le grand public dans un but préventif.

Le groupe de travail constitué en 2006 a progressivement évolué en un comité de pilotage chargé de valider le projet à chaque étape, qui se réunit une fois par an.

Une fiche d’inventaire des espèces présentes et une fiche de suivi de chantier ont été élaborées. Un carnet de relevés permet de consigner l’ensemble des fiches et les cartes pour se repérer ainsi que les instructions pour utiliser ces fiches. Ces fiches de terrain permettent de renseigner une base de données régionale. Sur les secteurs géographiques où une base de données existe déjà, l’ORE a conçu un outil de transfert des données entre les bases.

Le développement de l’ORENVA doit se poursuivre par :

- la pérennisation et la densification du réseau de partenaires de façon à couvrir la totalité du territoire régional, notamment au niveau des observateurs locaux ;

- la réflexion sur l’ouverture de la saisie de données d’observation aux bénévoles d’associations naturalistes et la mise en place d’un protocole de validation de ces données ;

- l’optimisation des outils de collecte de données (fiches de terrain, base de données, outils de transfert des données) ;

- la mise en œuvre de supports de valorisation des données définis collectivement et la diffusion de l’information à différents publics ;

- la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation au niveau du grand public et d’information auprès des élus locaux.

Publication du recueil : 2013

Références au titre des directives européennes

Boire de Camptocé: campagne de gestion dela jussie

Page mise à jour le 21/08/2024

Créée le 21/08/2024

Créée le 21/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Faucardage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 1.30 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

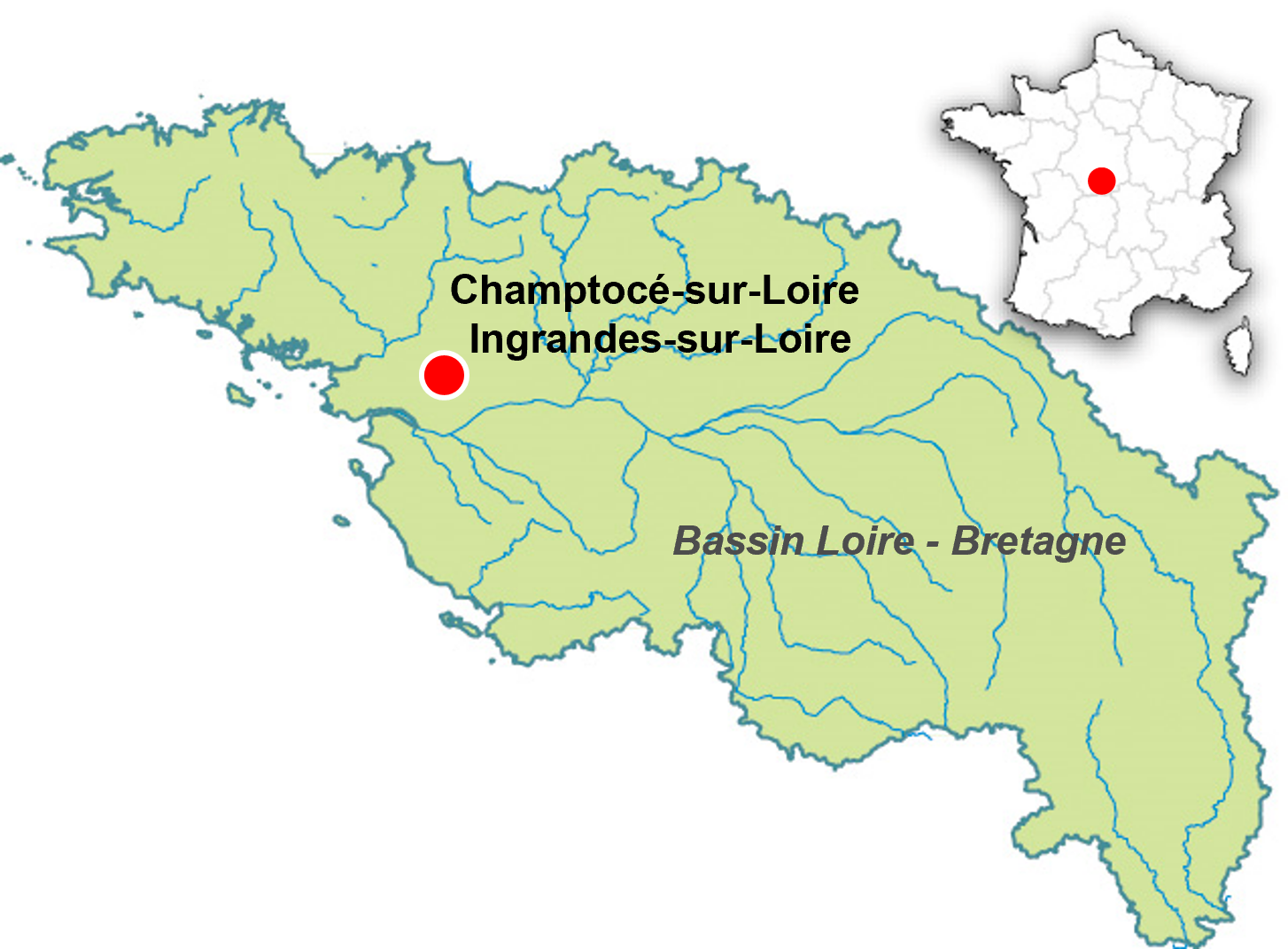

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | MAINE-ET-LOIRE |

| Localisation | CHAMPTOCE-SUR-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Intervenir au plus vite pour limiter la propagation de la jussie.

Résumé

La boire de Champtocé, se situe en rive droite de la Loire. Elle est alimentée par les ruisseaux de la Romme et de la Loge, ainsi que par la Loire. Elle s’inscrit dans un ensemble de milieux d’une grande richesse biologique et présente de multiples intérêts pour la faune et la flore. Cependant, cette boire est sujette à un dysfonctionnement hydraulique important. Un des corollaires de ce dysfonctionnement est le développement important de la jussie.

Cette intervention a en effet fait l’objet d’une dérogation permettant un commencement anticipé des travaux. Elle visait plusieurs objectifs :

- limiter au plus tôt la propagation de la jussie ;

- éviter la colonisation du bassin de la Romme ;

- donner les moyens à la commune de poursuivre la veille et la gestion de cette espèce exotique envahissante sur le long terme.

Les opérations ont concerné des propriétés communales.

Trois campagnes d’arrachage manuel ont été programmées à raison de deux interventions par an, la deuxième permettant d’agir sur les repousses et les foyers qui n’étaient pas visibles lors du premier passage. Un suivi annuel de la jussie par la commune et les partenaires du programme a parallèlement été mis en place, dans un souci de veille efficace.

Avant le début des travaux en 2010, l’ensemble des 1,3 hectare traité était intégralement infesté. Après le premier passage de 2012, il ne restait que quelques rejets isolés et deux foyers particulièrement développés totalisant 5 m2 qui sont d’ores et déjà considérés comme à traiter en priorité en 2013.

Au-delà de ces résultats appréciables à l’œil nu, l’opération a surtout permis de rendre la commune autonome sur cette mission, à travers entre autres la formation des agents communaux. Il revient en effet maintenant à la commune de poursuivre le contrôle de cette population de jussies.

Publication du recueil : 2013

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS