Mare sur le site du Richtsendel (Erstein)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Mares et dépressions humides du Bruch de l'Andlau (Krautergersheim)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

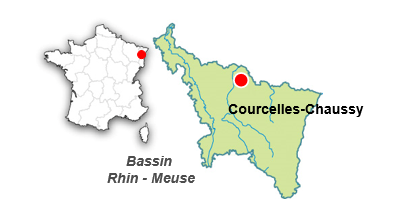

Etang du Bois de Générose (Courcelles-Chaussy)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2005 décembre 2005 |

| Surface concernée par les travaux | 2.50 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Etangs Nérac (Altenach et Saint Ulrich)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2003 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux | 20.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Un plan de gestion de ces étangs devrait être rédigé assez rapidement |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les étangs de Nérac sont au nombre de 5 et s’étendent sur une vingtaine d’hectares environ. Ils constituent un milieu de transition entre la forêt de hêtres et les champs cultivés. Ils présentent une biodiversité très riche avec plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux, des espèces rares d’Alsace. Cependant, leur morphologie d’étangs de pêche avec des berges abruptes et des niveaux d’eau constants n’étaient pas propices à l’exploitation des étangs par une faune variée.

Publication du recueil : 2006

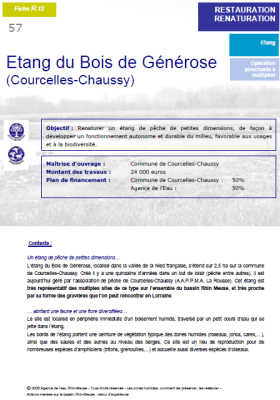

Etang de Lindre

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2005 décembre 2005 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Zone Humide d’importance internationale dans le cadre de la convention de RAMSAR, zone Natura 2000 (intérêt européen), ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), ENS prioritaire (Espace Naturel Sensible de Moselle), |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4112002

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’étang de Lindre présente un patrimoine exceptionnel en terme de biodiversité avec un nombre important d’habitats biologiques d’intérêt européen et une grande diversité d’espèces dont de nombreuses protégées au niveau national et européen, et en terme de fonctionnalité hydraulique du secteur par rétention des eaux de crue et soutien d’étiage. Cependant, depuis quelques années, l’étang s’eutrophisait, se comblait et s’atterrissait progressivement par accumulation de matière organique. Cela entraînait à la fois un appauvrissement des richesses environnementales du site, mais également une diminution de la qualité de l’eau et de la fonctionnalité du site vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau. De plus, le piétinement du bétail entraînait par endroits une dégradation des berges.

Afin de lutter contre cette évolution en partie naturelle et de rétablir une dynamique favorisant le retour de la biodiversité et une meilleure fonctionnalité de cet étang d’origine artificielle, un programme d’études, complémentaire au suivi environnemental habituel, permettant de caractériser l’état initial de la qualité environnementale du site a été réalisé en 2003. Il a permis de déterminer les problématiques environnementales et de définir un programme de restauration ambitieux.

Le programme de restauration comprend deux volets étroitement liés : un volet hydraulique et un volet de travaux de restauration écologique :

- La création et l’entretien de 22 mares

- La diversification et le rajeunissement des habitats aquatiques

- Les protections ponctuelles de quelques berges

- Les plantations de 1800 arbres et arbustes

- La création d’ilots afin de procurer aux oiseaux des sites de reproduction hors d’atteinte des prédateurs

- Les travaux d’aménagements d’exutoires

- Le curage des fosses de pêche

Suite à ces travaux, la mise en place d’une gestion écologique et pérenne du site, complémentaire aux aménagements réalisés, ainsi que d’un suivi permettant d’évaluer l’impact des travaux, est également prévue. L’activité de pisciculture extensive, considérée comme le seul outil valable combinant valorisation économique et gestion agri-environnementale du site, sera poursuivie.

Etangs de la ligne Maginot aquatique (région de Puttelange-aux-lacs)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2004 juin 2006 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | MOSELLE |

| Localisation | PUTTELANGE-AUX-LACS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La région de Puttelange-aux-lacs compte de nombreux étangs stratégiques devenus des zones de tourisme et de loisirs, et aux fonctions hydrauliques et hydrologiques importantes. Ces étangs constituent un réservoir de biodiversité et possèdent un fort potentiel d’accueil de milieux et d’espèces rares et protégées. Cependant, ces étangs présentent des dysfonctionnements et sont en partie dégradés par les usages. Ils subissaient depuis quelques années un dysfonctionnement écologique qui se traduisait par une disparition des herbiers aquatiques et une diminution importante de la transparence de l’eau, ce qui induisait des nuisances fortes pour les usagers (pêcheurs, …). Par ailleurs, la qualité des eaux en aval s’avérait assez médiocre, en raison des problèmes d’eutrophisation notamment. De même, l’envasement des cornées, l’atterrissement des roselières, l’érosion des berges due au batillage constituaient autant de problèmes auxquels il était nécessaire de remédier.

Les objectifs du projet concernant les étangs de la ligne Maginot aquatique sont multiples : restauration du fonctionnement écologique, amélioration de la biodiversité.

En raison d’obligations réglementaires, des travaux de mise en conformité de digues ont été réalisés sur ces étangs. Ces travaux ont nécessité une vidange et une période d’assec pour chaque ouvrage. Les collectivités ont souhaité profiter de ces assecs pour réfléchir à la réalisation de travaux nécessaires à l’amélioration du fonctionnement écologique de ces étangs. Une étude a été réalisée, qui a permis d’élaborer de façon précise un bilan initial de l’état écologique de chaque site et des possibilités d’amélioration de l’existant.

Suite à cette étude, les travaux de restauration ont été réalisés sur l’ensemble des six étangs. L’objectif de ces travaux reposait sur le principe d’une restauration et d’une diversification physique des étangs de manière à reconstituer de nombreux habitats favorables à la biodiversité d’une part, et permettant d’assurer efficacement différentes fonctions hydrologiques.

Diversification de la morphologie des fonds et des habitats :

• Création de mares

• Création de chenaux

• Création de frayères

• Création d’îles et de hauts fonds

Travaux sur les berges :

• Engraissement (élargissement des berges)

• Protection contre le batillage (érosion de la berge)

Suite aux travaux la qualité de l’eau s’est améliorée du fait des assecs prolongés des étangs et un certain nombre d’herbiers aquatiques soient réapparus. D'autre part, ces assecs ont permis l'apparition sur les zones exondées, d'espèces végétales très intéressantes. Suite à ces travaux, la mise en place d’une gestion écologique et pérenne des étangs, complémentaire des aménagements réalisés et comprenant des assecs partiels et/ou totaux, est également prévue.

Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne

Créée le 12/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Qualité de l’eau Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1998 janvier 2005 |

| Surface concernée par les travaux | 200.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Régionale |

| Autres | Zone Humide considérée comme prioritaire au titre de l’Inventaire des Zones Humides du département du Haut-Rhin et au titre du SDAGE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le site de la Petite Camargue alsacienne est situé dans la plaine de l’Au, en limite de la grande agglomération suisse de Bâle, dans le sud du Haut Rhin.. Cette zone, au coeur de la basse plaine rhénane, a été fortement dégradée par les impacts des travaux de canalisation du Rhin au 19 ème siècle, qui ont définitivement supprimé les inondations par débordement du fleuve, altérant ainsi son fonctionnement. Les bras morts de la plaine de l'Au alimentés par les eaux phréatiques de dépressions tourbeuses et de bancs de graviers, subissent encore de nombreuses atteintes (remblaiement, recalibrage, mise en culture, ...).

La plaine de l’Au présente l’un des paysages rhénans les plus typés, partagée en deux par le cours du canal de Huningue. Elle est classée réserve naturelle depuis 1982 avec le classement de la Réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne sur 120 ha, en deux parties de part et d’autre du canal de Huningue : le Grand Marais (90 ha) et le Kirchenerkopf (30 ha). Suite à ce classement, un programme de renaturation et de restauration a été engagé.

1) Restauration de la partie orientale de la Réserve: restauration et déblaiement des parties amont et aval du bras du Kirchenerkopf entre 2000 et 2002. Remise en eau du bras dans sa totalité.

2) Renaturation de parcelles anciennement cultivées en maïs sur deux secteurs de la Réserve Naturelle (Obere Au et Mittlere Au):

- réouverture, sur la base des anciens tracés figurant sur les photographies aériennes du secteur, de plusieurs bras qui avaient été remblayés. Trois prises d’eau sur le canal de Huningue permettent d’alimenter ce système, dont le niveau d’eau est géré en lien avec le fonctionnement du Rhin

- diversification de la topographie et donc des milieux, avec notamment terrassement et recréation de bancs de graviers, de zones basses en eau, de mares

- reconversion de parcelles cultivées en prairies, par semis ou développement naturel de la végétation

Les résultats obtenus sur l’ensemble du site de la Petite Camargue Alsacienne sont remarquables, la végétation ayant très rapidement recolonisé les sites après restauration et toute trace des cultures présentes auparavant ayant disparu. Le secteur est devenu une des zones humides les plus exceptionnelles d’Alsace. La Petite Camargue Alsacienne est aujourd’hui une Zone Humide considérée comme prioritaire au titre de l’Inventaire des Zones Humides du département du Haut-Rhin et au titre du SDAGE. Fort de ce constat et sur la base d’un partenariat fort avec les communes du secteur, une extension de la réserve a été mise en œuvre. A ce titre, des zones complémentaires très vastes autour du noyau central, englobant également la totalité des surfaces des îles du Rhin depuis la bifurcation du Vieux Rhin à Kembs, feront rapidement partie de la Réserve, avec multiplication par six de sa surface. Il est ainsi envisagé de pouvoir reconstituer un ensemble cohérent de bras sur toute la zone avec notamment des liaisons entre les parties Est et Ouest de la réserve, permettant les circulations d’eau d’un site à l’autre. Dans ce cadre, la concertation initiée avec les communes alentour a déjà permis d’engager au premier trimestre 2006, la signature de baux emphytéotiques sur une surface de 107 ha avec les communes de Blotzheim et de Bartenheim.

Publication du recueil : 2006

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS