Arasement du seuil du pont Paillard sur un bras secondaire de l’Aume

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Aume |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 0.05 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR5 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

POITOU-CHARENTES |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

AMBERAC (16008) FOUQUEURE (16144) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil général - Agence de l'eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin Aume Couture

|

| Contacts | Julien Blancant |

|

10 rue du pont Raymond – 16140 Aigre

siahbac@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Arasement d’un seuil sur la Corrèze au sein de l’agglomération de Tulle

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 600 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Corrèze |

| Distance à la source | 57.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 10.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR324A |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

LIMOUSIN |

| Département(s) |

CORREZE (19) |

| Communes(s) |

TULLE (19272) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

293 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 488 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 293 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l'eau (30%) - FEDER (26%) - communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze (20%) - conseil régional (14%) - conseil général (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze - club de canoës kayaks - conseil général - Onema délégation interrégionale Massif-Central - direction départementale de l’agriculture et de la forêt - agence de l'eau |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze

|

| Contacts | Anne Chollet |

|

4 rue du 9 juin 1944

19000 TULLE

anne.chollet@cc-tullecorreze.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

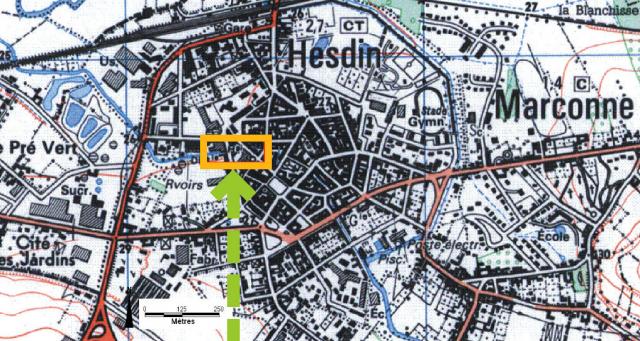

Rétablissement de la continuité écologique sur la Canche à Hesdin

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2003 août 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Canche |

| Distance à la source | 48.40 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 2.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR13 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

HESDIN (62447) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 20 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

80 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 100 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Commune de Hesdin et LTO (10 %) - direction régionale de l’environnement (20 %) - conseil régional (20 %) - agence de l’eau (50 %) hors démolition du garage pris en charge uniquement par LTO et la commune |

| Partenaires techniques du projet | - supérieur de la pêche (nouvellement Onema) - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) - fédération départementale de pêche |

| Maître d'ouvrage |

Direction régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement

|

| Contacts | Sébastien Cosnier |

|

45, rue de Tournai

59000 Lille

sebastien.cosnier@developpement-durable.gouv.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

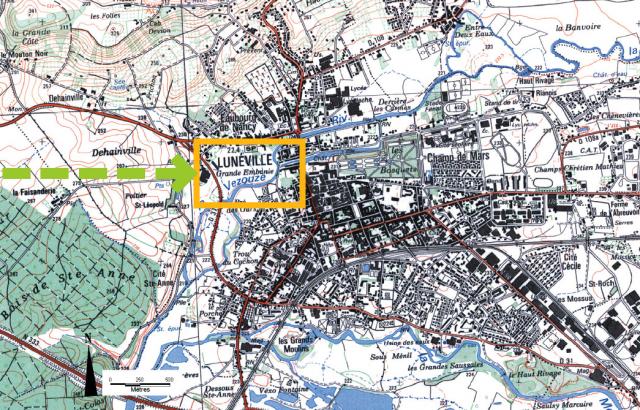

Création de chenaux de crues et restauration des échanges lit majeur/lit mineur sur la Vezouze

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2007 juillet 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vezouze |

| Distance à la source | 72.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

20.00 m

|

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 6.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR286 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

LUNEVILLE (54329) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 180 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 700 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 930 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin Meuse: 34% - Direction régionale de l'environnement: 20.5% |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l'eau Rhin Meuse - Direction régionale de l'environnement |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Lunévillois

|

| Contacts | Christelle Royer |

|

Communauté de communes du Lunévillois - 92 rue de Viller, 54300 Lunéville

croyer@cc-lunevillois.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

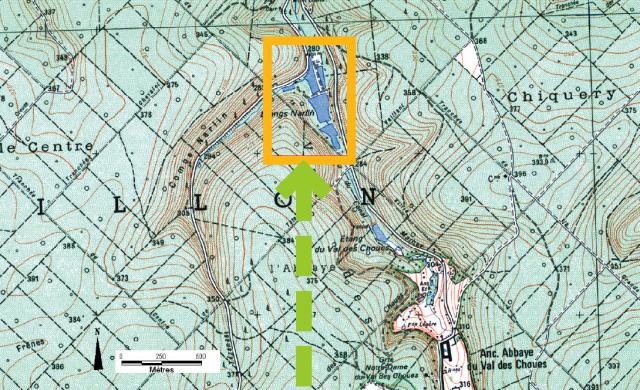

Effacement d’un chapelet de 5 étangs sur le ruisseau du Val des Choues

Créée le 25/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2006 novembre 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | val des choues |

| Distance à la source | 1.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Réserve biologique domaniale |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR4 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2600959

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) |

| Communes(s) |

VILLIERS-LE-DUC (21704) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 070 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

50 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 5 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 68 070 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Life (Europe, ministère en charge de l’environnement, conseil régional - agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse et agence de l’eau Seine-Normandie - parc naturel régional du Morvan |

| Partenaires techniques du projet | - parc naturel régional du Morvan - Onema délégation interrégionale Bourgogne – Franche-Comté |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts de Châtillon-sur-Seine

|

| Contacts | Bertrand Barre ou Vincent Godreau |

|

Office national des forêts

bertrand.barre@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

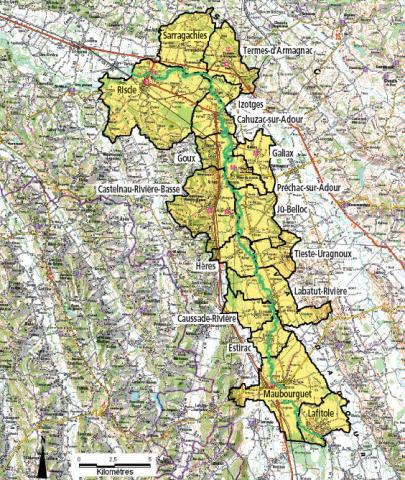

Définition concertée d’un espace de mobilité sur l’Adour

Créée le 20/01/2010

L'opération

| Catégories | Préservation et gestion |

| Type d'opération |

Définition de l'espace de mobilité du cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2008 décembre 2022 |

| Linéaire concerné par les travaux | 44000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Adour |

| Distance à la source | 72.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 35.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR237A FRFR327C |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Communes(s) |

AIGUILLON (L') (09003) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 130 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 737 514 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

2 580 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3 732 814 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Sur la période 2005 – 2007 : agence de l’eau : 80% - Institution Adour : 20% - Sur la période 2008 – 2018 : agence de l’eau : 56 % - conseil régional : 17 % - Etat : 7% - Institution Adour : 20% |

| Partenaires techniques du projet | - agence de l’eau - conseil régional - Etat |

| Maître d'ouvrage |

Institution Adour

|

| Contacts | Fréderic Ré |

|

frederic.re@institution-adour.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

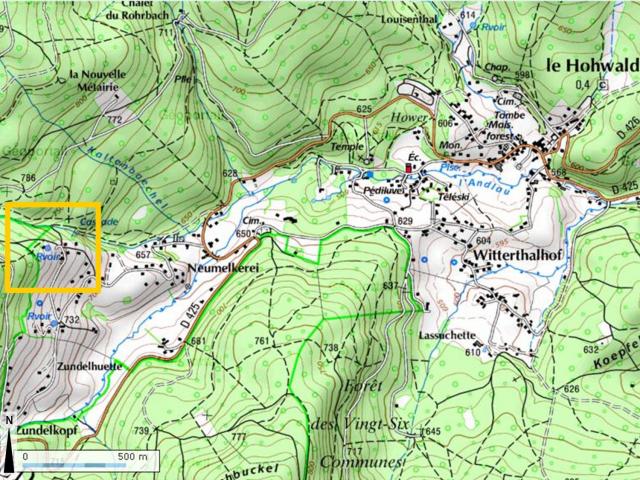

Restauration d’une prairie humide par suppression d’une plantation d’épicéas de Sitka en forêt domaniale du Hohwald

Créée le 14/01/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2008 septembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 1.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FFCF125 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

HOHWALD (LE) (67210) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Déclaration d'intention de travaux, de manière à fermer la route départementale limitrophe afin de permettre aux engins d'exploitation de circuler librement

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 2213 |

| Coût des acquisitions | 0 |

| Coût des travaux et aménagement |

0

soit, le coût à l'hectare : 10050.00 |

| Coût de la valorisation | 0 |

| Coût total de l’opération | 12263 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Europe - Agence de l'Eau-Rhin-Meuse - DIREN Alsace - Conseil Général Bas-Rhin - Conseil Général Haut-Rhin |

| Partenaires techniques du projet | - ONF - Agence de l'Eau-Rhin-Meuse |

| Maître d'ouvrage | ONF Alsace

|

| Contacts | Julien PRINET |

|

14 rue Mal Juin 67084 Strasbourg

julien.orinet@onf.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

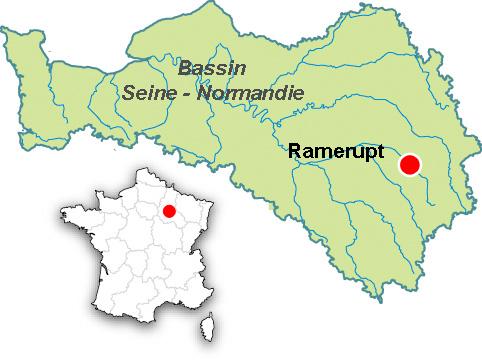

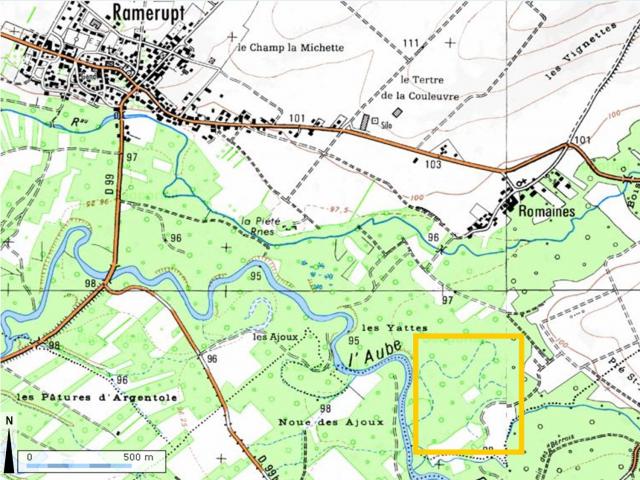

Restauration de bras morts sur la vallée de l’Aube et maitrise foncière

Créée le 12/01/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique |

Non renseigné |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 2.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Non renseigné |

| Type de milieu (SDAGE) | Non renseigné |

| Type hydrogéomorphologique | Non renseigné |

| Contexte réglementaire | Réserve de Pêche |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FFHF24 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

CHAMPAGNE-ARDENNE |

| Département(s) |

AUBE (10) |

| Communes(s) |

RAMERUPT (10314) |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 30903 |

| Coût des travaux et aménagement |

43464

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 74367 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’Eau Seine Normandie - Conseil Général de l’Aube - Conseil Régional Champagne-Ardenne - Fédération Nationale pour la Pêche en France |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage | Fédération de l’Aube pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 10

|

| Contacts | Fabrice MOULET |

|

89 rue de la Paix 10000 TROYES

fedepeche10@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

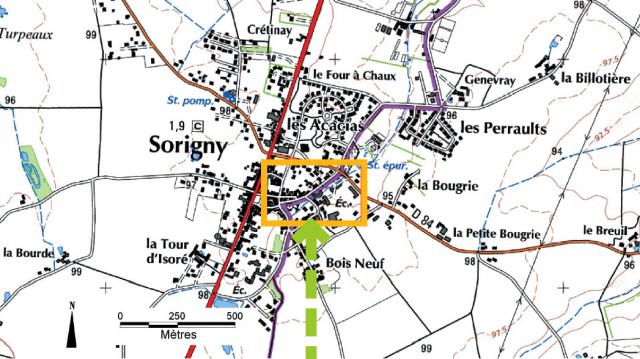

Travaux de reméandrage sur le ruisseau de Mardereau

Créée le 30/12/2009

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2009 février 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 230 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mardereau |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.08 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2158 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

SORIGNY (37250) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

19 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 82 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 19 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée de l’Indre (100%)) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes - Direction départementale de l’agriculture et des forêts |

| Maître d'ouvrage |

Le Syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée de l’Indre (SAVI)

|

| Contacts | David Laurendeau |

|

mairie de Pont de Ruan 37260 PONT-DE-RUAN

synd_amenagement_indre_affluents@yahoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

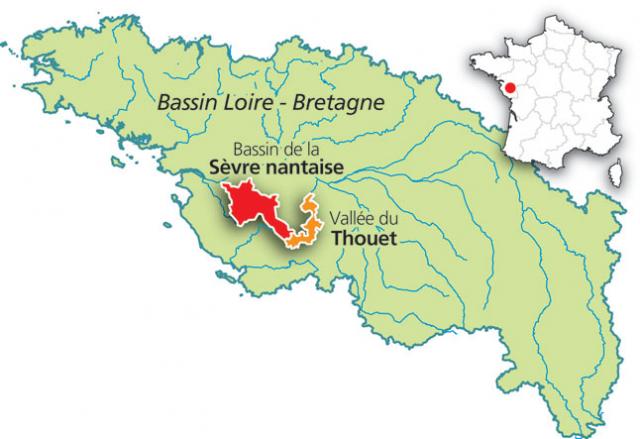

Gestion adaptative des ouvrages hydrauliques de la Sèvre Nantaise et du Thouet

Créée le 30/12/2009

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

|

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Sèvre Nantaise |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.54 ‰ |

| Débit moyen | 8.00 m3/s |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0547a FRGR0548 FRGR0547b |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5400442

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

PAYS DE LA LOIRE |

| Département(s) |

LOIRE-ATLANTIQUE (44) MAINE-ET-LOIRE (49) VENDEE (85) |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Non renseigné

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau - conseils régionaux - fonds structurels européens LEADER+ |

| Partenaires techniques du projet | - Université de Nantes (Régis Barraud) - GEOLITTOMER |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de la vallée du Thouet, Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre nantaise

|

| Contacts | Antoine Charrier & Olivier Constantin |

|

Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre nantaise (IIBSN)

Syndicat mixte de la vallée du Thouet (SMVT)

smvt@valleeduthouet.fr

acharrier@sevre-nantaise.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS