Suppression d’une digue d’étang en barrage sur un affluent du Petersbach

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2007 octobre 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Petersbach |

| Distance à la source | 1.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.00 m

|

| Pente moyenne | 5.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR437 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

BUTTEN (67072) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Non renseigné

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 136 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 136 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - L’Europe via le fonds Interreg IIIA (50 %), - agence de l’eau (25 %) - conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (15 %) - direction régionale de l’environnement (DIREN) (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Sycoparc - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - direction régionale de l’environnement (DIREN) |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Julien Prinet |

|

ONF – direction forêt Alsace

julien.prinet@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

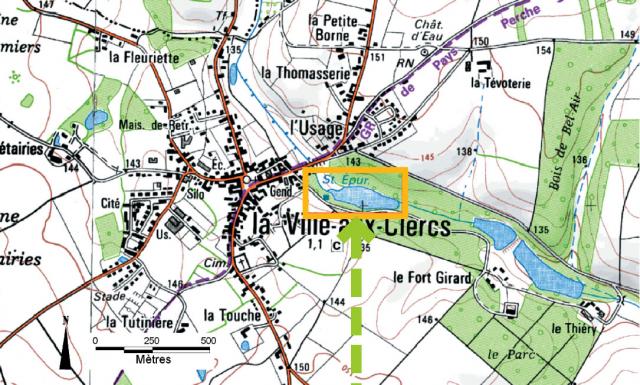

Contournement d’un plan d’eau de loisirs sur le Gratteloup au niveau de la commune de La Ville-aux-Clercs

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1997 décembre 1997 |

| Linéaire concerné par les travaux | 380 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Gratteloup |

| Distance à la source | 7.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.50 m

|

| Pente moyenne | 5.95 ‰ |

| Débit moyen | 0.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR 1178 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 5 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

60 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 65 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil général - agence de l’eau - syndicat du Gratteloup - commune de La Ville-aux-Clercs |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - fédération départementale de la pêche - direction départementale de l’agriculture et des forêts - comité départemental de protection de la nature et de l’environnement. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement du Gratteloup et du Boulon amont.

|

| Contacts | Marc De Maria |

|

Onema - service départemental de Loir-et-Cher

sd41@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

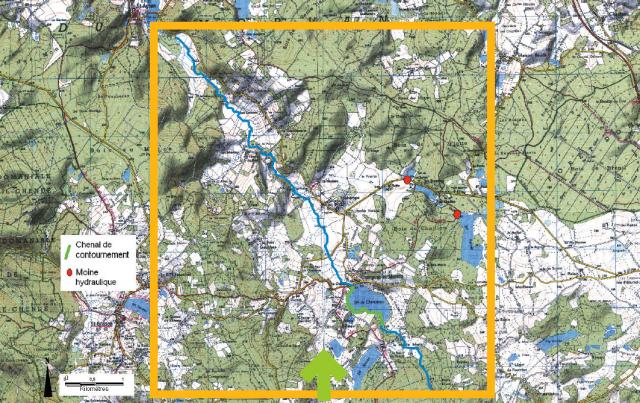

Réduction de l’impact de trois étangs sur un cours d’eau du bassin du Cousin

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Conservation d’espèces patrimoniales Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2005 décembre 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 8000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Cousin |

| Distance à la source | 3.30 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 8.00 ‰ |

| Débit moyen | 3.84 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR52B |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

COTE-D'OR (21) NIEVRE (58) |

| Communes(s) |

CHAMPEAU-EN-MORVAN (21139) SAINT-AGNAN (58226) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 7 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

33 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 40 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Programme LIFE - Union européenne, ministère en charge de l’Environnement, conseil régional - agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse et agence de l’eau Seine - Normandie |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et des forêts (DDAF) - Office national de l’eau et des milieux aquatiques- délégation interrégionale Bourg - FrancheComté et services départementaux |

| Maître d'ouvrage |

Parc naturel régional du Morvan

|

| Contacts | Laurent Paris |

|

Parc naturel régional du Morvan

liferuisseaux@parcdumorvan.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

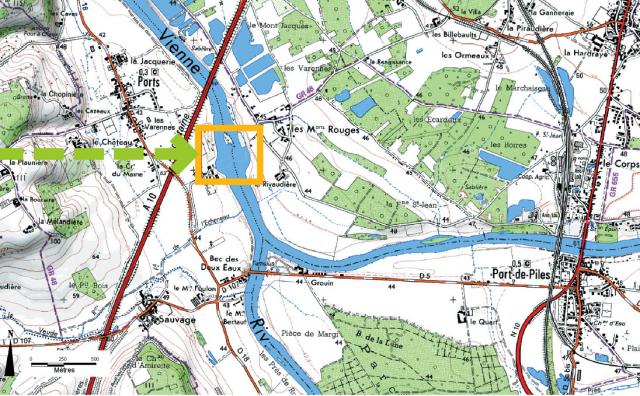

Effacement du barrage de Maisons-Rouges sur la Vienne

Créée le 03/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 1998 mai 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 15000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vienne |

| Distance à la source | 314.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

100.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

100.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 198.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0356 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

NOUATRE (37174) PORTS (37187) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 172 270 € HT |

| Coût des acquisitions | 274 400 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

2 160 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2 600 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Élus et usagers des communes environnantes - Plan Loire Grandeur Nature - association Logrami - CSP délégation d’Orléans (nuovellement onema) - fédération départementale de la pêche |

| Partenaires techniques du projet | - État (65 %) - EDF (23 %) - agence de l’eau (12 %) |

| Maître d'ouvrage |

Etat

|

| Contacts | Onema - Délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes |

|

Onema - Délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes

Bât. A2 - 3 avenue Claude Guillemin

45060 Orléans Cedex 2

dr4@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

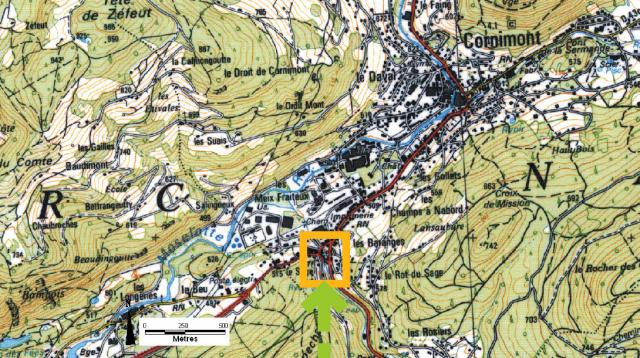

Effacement du barrage de l’ancien moulin Maurice sur le Ventron

Créée le 03/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2003 septembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Ventron |

| Distance à la source | 10.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 20.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR223 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

VOSGES (88) |

| Communes(s) |

CORNIMONT (88116) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

50 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 50 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau 30 % - subventions au titre de la réserve parlementaire 50 % |

| Partenaires techniques du projet | - Association locale de pêche - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Fédération départementale pour la pêche - Agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Cornimont

|

| Contacts | Marie-Claire Mougel |

|

Commune de Cornimont

3, rue des Grands Meix

88310 Cornimont

stm.cornimont@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

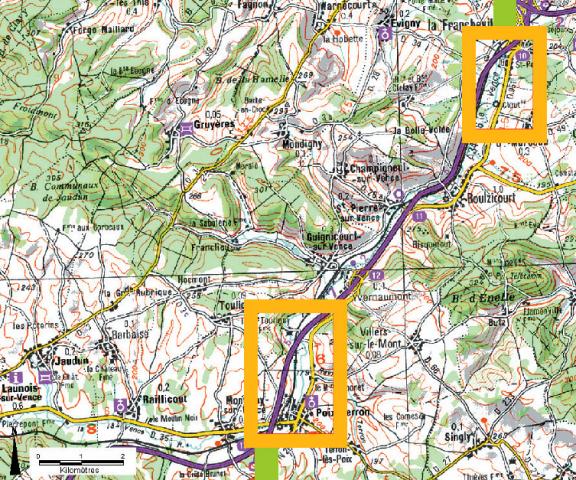

Démantèlement et ouverture de quatre vannages sur la Vence

Créée le 03/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2003 décembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vence |

| Distance à la source | 14.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 1.51 ‰ |

| Débit moyen | 2.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRB1R578 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

CHAMPAGNE-ARDENNE |

| Département(s) |

ARDENNES (08) |

| Communes(s) |

FRANCHEVILLE (LA) (08180) POIX-TERRON (08341) SAINT-MARCEAU (08388) TOULIGNY (08454) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement de la Vence (SIETAV)

|

| Contacts | Grégory Stéphan |

|

Syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement de la Vence

Mairie - 08000 La Francheville

gregory.stephan08@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

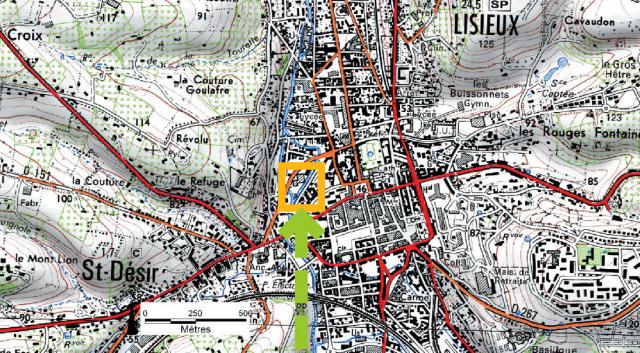

Effacement du barrage-clapet sur la Touques à Lisieux

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2007 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 230 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Touques |

| Distance à la source | 65.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

9.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

9.00 m

|

| Pente moyenne | 2.50 ‰ |

| Débit moyen | 5.58 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR277 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE |

| Département(s) |

CALVADOS (14) |

| Communes(s) |

LISIEUX (14366) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 25 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

408 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 450 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau - Conseil supérieur de la pêche (nouvellement onema) - Cellule d’assistance technique à l’entretien des rivières - Associations locales pour la pêche et de canoë-kayak - Direction départementale de l'agriciluture et de la forêt |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau (80 %) - commune de Lisieux (20 %) |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Lisieux

|

| Contacts | Yannick Lefèvre |

|

Commune de Lisieux

21 rue Henry-Chéron - 14100 Lisieux

ylefevre@ville-lisieux.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

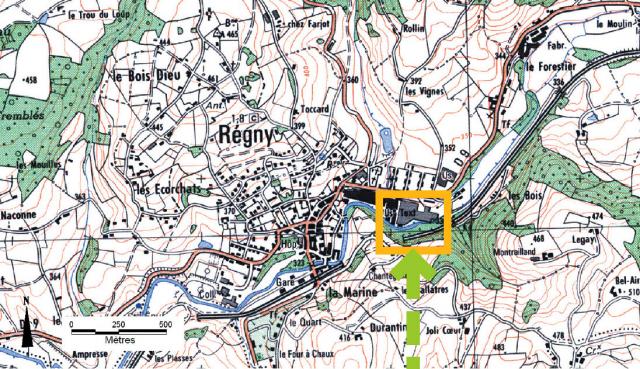

Arasement d’un seuil industriel sur le Rhins

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2007 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rhins |

| Distance à la source | 36.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.13 ‰ |

| Débit moyen | 3.33 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0178b |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

LOIRE (42) |

| Communes(s) |

REGNY (42181) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 1 750 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

12 074 € HT

soit, au mètre linéaire : 670 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 13 825 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil général (40 %) - agence de l’eau (30 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération de pêche de la Loire - établissement Descamps-Jalla |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Régny

|

| Contacts | Jean-Charles Drevet |

|

Contrat de rivière Rhins - Trambouze COPLER

42740 Saint-Symphorien-de-Lay

jc.drevet@copler.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

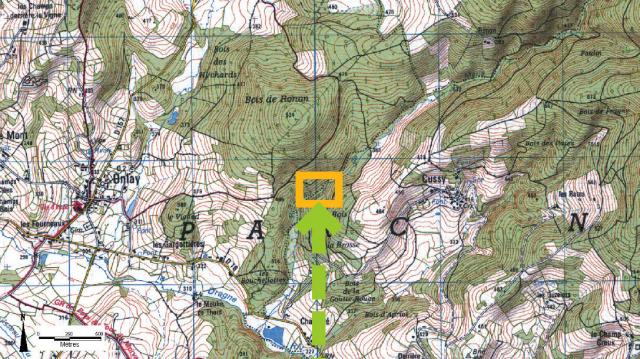

Effacement du seuil de Cussy sur le ruisseau de la Maria

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2004 septembre 2004 |

| Linéaire concerné par les travaux | 10 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Maria |

| Distance à la source | 5.40 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR218 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2600986

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BOURGOGNE |

| Département(s) |

NIEVRE (58) |

| Communes(s) |

ONLAY (58199) VILLAPOURCON (58309) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

10 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 10 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau - direction régionale de l’environnement (DIREN). |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale de la pêche - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation Bourgogne-Franche Comté et service départemental |

| Maître d'ouvrage |

Parc naturel régional du Morvan

|

| Contacts | Laurent Paris |

|

Parc naturel régional du Morvan

laurent.paris@parcdumorvan.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

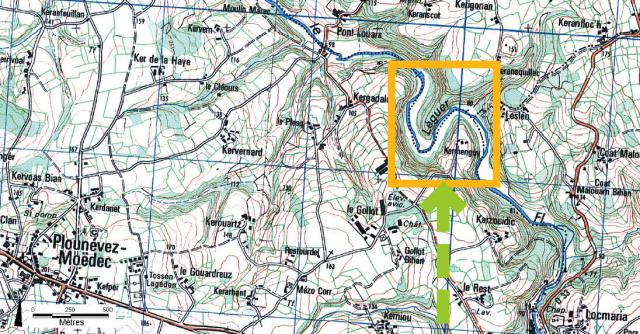

Effacement du barrage de Kernansquillec sur le Leguer

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 1996 décembre 2000 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Léguer |

| Distance à la source | 26.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

10.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 6.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR0046 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR5300008

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

BRETAGNE |

| Département(s) |

COTES-D'ARMOR (22) |

| Communes(s) |

PLOUNEVEZ-MOEDEC (22228) |

| Région | BRETAGNE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 15 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 385 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 400 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - ministère de l’industrie (70 %) - agence de l’eau (20 %) - ministère de l’environnement (5 %) - Communauté européenne (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Association de la vallée du Léguer - Eau et Rivières de Bretagne - direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Conseil supérieur de la pêche (nouvellement Onema) |

| Maître d'ouvrage |

L’État pour les travaux de démantèlement, la communauté des communes de Belle-Isle-en-Terre et Beg-Ar-C’hra pour le volet réhabilitation

|

| Contacts | Catherine Moret |

|

Association de la vallée du Léguer

association.leguer@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS