Le reméandrage du Nant de Sion

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2008 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 880 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Nant de Sion |

| Distance à la source | 9.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 4.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11960 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

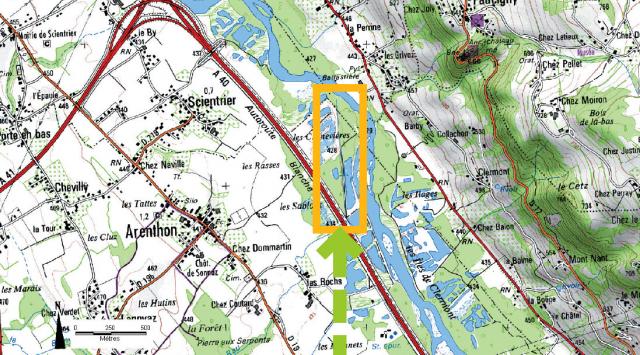

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

ARENTHON (74018) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 19 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

265 500 € HT

soit, au mètre linéaire : 300 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 300 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (32%) - conseil général (17%) - canton de Genève (31%) - fédération départementale de la pêche (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - fédération départementale pour la pêche - canton de Genève – service renaturation de cours d’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords

|

| Contacts | Mlle Auzan |

|

Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords

alauzan@sm3a.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Reméandrage du Marolles à Genillé

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2007 juillet 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 350 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Marolles |

| Distance à la source | 2.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.03 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR354 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

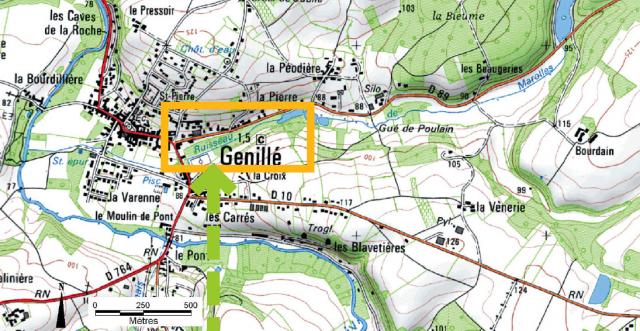

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

GENILLE (37111) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

50 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 143 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil général (30 %) - fédération départementale de la pêche (8 %) - Électricité de France |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale Centre - Poitou-Charente - fédération départementale de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes de Montrésor

|

| Contacts | Aurélien GOLFIER |

|

Communauté de communes de Montrésor

1 rue de la Couteauderie

37460 Montrésor

indrois@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Reméandrage du Drugeon et gestion intégrée de son bassin versant

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 1996 octobre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 37000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Drugeon |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Arrêté Préfectoral de Biotope Espace Naturel Sensible |

| Autres | site RAMSAR |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR2024 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301280

|

| Code ROE |

Non renseigné |

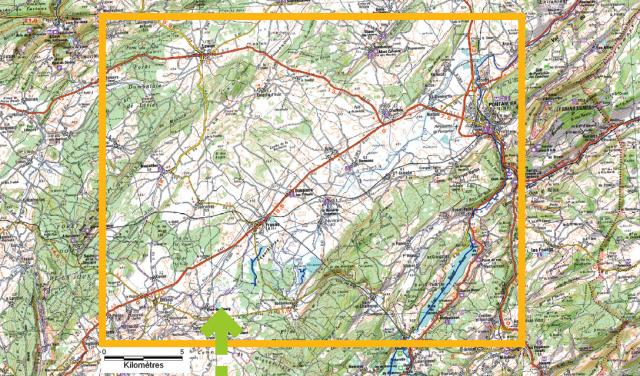

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

DOUBS (25) |

| Communes(s) |

ARCON (25024) BANNANS (25041) BONNEVAUX (25075) BOUJAILLES (25079) BOUVERANS (25085) BULLE (25100) CHAFFOIS (25110) COURVIERES (25176) DOMMARTIN (25201) DOMPIERRE-LES-TILLEULS (25202) DOUBS (25204) FRASNE (25259) GRANGES-NARBOZ (25293) HOUTAUD (25309) RIVIERE-DRUGEON (LA) (25493) SAINTE-COLOMBE (25515) VAUX-ET-CHANTEGRUE (25592) VUILLECIN (25634) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 143 910 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

2 873 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2 873 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau - Union européenne - État - conseil général - conseil régional - Conseil supérieur de la pêche - communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques - délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté et service département - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF), - université de Besançon - fédération départementale pour la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon

|

| Contacts | Jean-Noël Resch |

|

Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon

jn-resch.cfd@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Le reméandrage de la Drésine et du ruisseau de Remoray

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 1999 janvier 2000 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Dresine |

| Distance à la source | 7.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Nationale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR12055 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301283

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

DOUBS (25) |

| Communes(s) |

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE (25320) REMORAY-BOUJEONS (25486) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

56 400 € HT

soit, au mètre linéaire : 56 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 56 400 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (35 %) - État (27 %) - Union européenne (18 %) - Conseil supérieur de la pêche et association locale pour la pêche (11 %) - Fondation Nature et Découverte (9 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil supérieur de la pêche - direction régionale de l’environnement (DIREN) - université de Franche-Comté |

| Maître d'ouvrage |

Association des amis du site naturel du lac de Remoray

|

| Contacts | Bruno Tissot |

|

Association des amis du site naturel du lac de Remoray

bruno.tissot@espaces-naturels.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Remise en eau des méandres du Colostre

Créée le 11/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1998 novembre 2001 |

| Linéaire concerné par les travaux | 11000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Colostre |

| Distance à la source | 19.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.01 ‰ |

| Débit moyen | 0.70 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR251 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

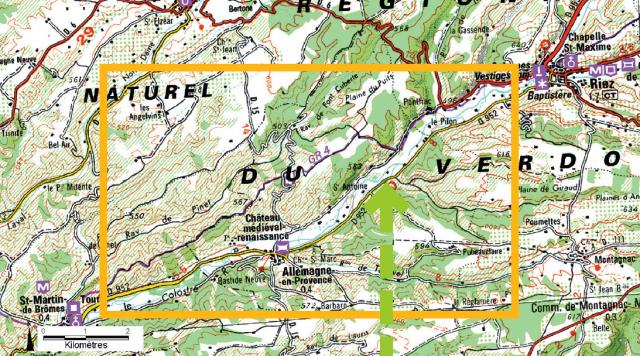

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) |

| Communes(s) |

ALLEMAGNE-EN-PROVENCE (04004) RIEZ (04166) SAINT-MARTIN-DE-BROMES (04189) |

| Région | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

65 800 € HT

soit, au mètre linéaire : 6 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 65 800 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (35 %) - conseil régional (30 %) - conseil général (15 %) - Conseil supérieur de la pêche (14 %) - association locale pour la pêche (6 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil supérieur de la pêche – brigade départementale (nouvellement Onema) |

| Maître d'ouvrage |

FDPPMA Alpes-de-Haute-Provence

|

| Contacts | Vincent Duru |

|

FDPPMA Alpes-de-Haute-Provence

04000 Digne-les-Bains

fede04.vincentduru@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

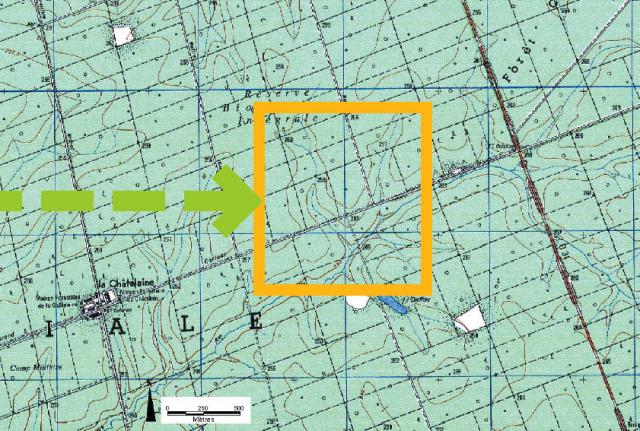

Reconstitution des écoulements de surface de deux affluents temporaires de la Clauge amont

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Conservation d’espèces patrimoniales Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2007 novembre 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 3000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Clauge |

| Distance à la source | 6.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional Réserve Biologique Domaniale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR621 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301317

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

JURA (39) |

| Communes(s) |

CHISSEY-SUR-LOUE (39149) FRAISANS (39235) PLUMONT (39430) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

100 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 33 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 100 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - LIFE Ruisseaux (Union européenne, ministère de l’environnement, conseil régional, agence de l’eau RM&C et SN |

| Partenaires techniques du projet | - Université de Franche-Comté - parc naturel régional du Morvan - Office national de l’eau et des milieux aquatiques - délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté et service département |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Vincent Pietra |

|

Office national des forêts

ou

Parc naturel régional du Morvan

vincent.pietra@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

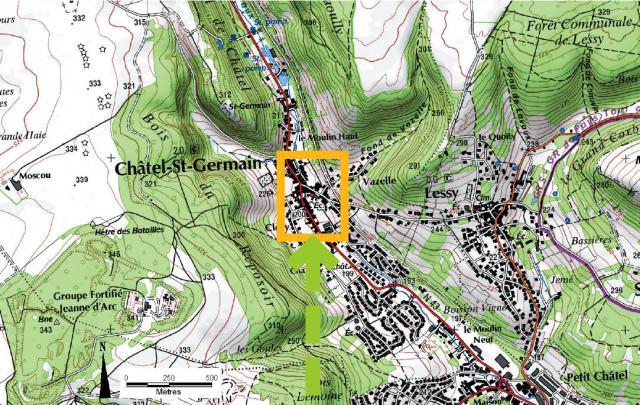

Création d’un chenal d’étiage sinueux en milieu urbain sur le ruisseau de Montvaux

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 1999 novembre 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Montvaux |

| Distance à la source | 8.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.40 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR354 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

CHATEL-SAINT-GERMAIN (57134) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 10 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

137 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 345 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 148 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - direction régionale de l’environnement (DIREN) (33 %) - agence de l’eau (17 %) - conseil général (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châtel-Saint-Germain

|

| Contacts | |

|

Commune de Châtel-Saint-Germain

Mairie, 13 rue Jeanne-d’Arc57160 Châtel-Saint-Germain

mairie@chatel-saint-germain.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

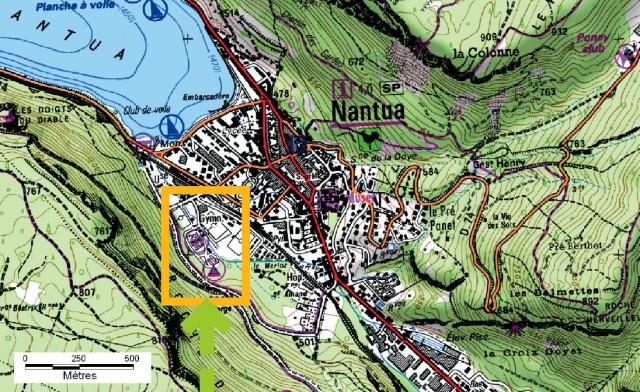

Création d’un chenal d’étiage sinueux sur le Merloz

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2009 novembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 235 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Merloz |

| Distance à la source | 4.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 12.50 ‰ |

| Débit moyen | 1.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Site classé |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11041 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

NANTUA (01269) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 20 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

133 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 565 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 153 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (35 %) - conseil général (30 %) - conseil régional (20 %) - fédération départementale de la pêche (12 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - association locale pour la pêche - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) - commune de Nantua - deux propriétaires riverains |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal à vocation unique Lange-Oignin et commune de Nantua

|

| Contacts | Cyril Fréquelin |

|

SIVU Lange-Oignin

57 rue René Nicod

BP 80901108 Oyonnax cedex

c.frequelin@haut-bugey.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

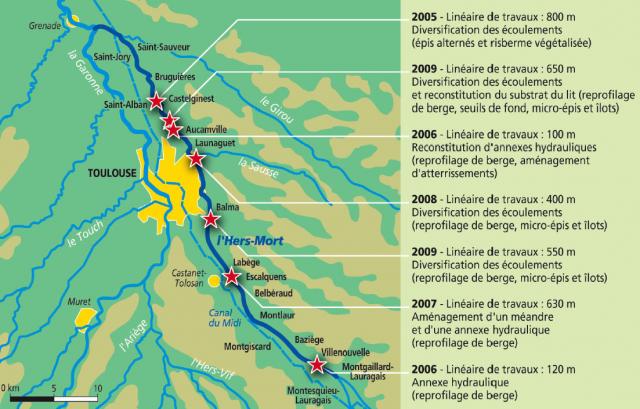

Travaux ponctuels de diversification du lit mineur et de valorisation paysagère sur le bassin versant de l’Hers-Mort

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2004 novembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 41000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Hers-Mort |

| Distance à la source | 35.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

14.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 4.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Plan de Prévention des Risques, Zone Naturelle dans les Plans Locaux d'Urbanisme |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR164 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

MIDI-PYRENEES |

| Département(s) |

HAUTE-GARONNE (31) |

| Communes(s) |

AUCAMVILLE (31022) BALMA (31044) BAZIEGE (31048) BELBERAUD (31057) BRUGUIERES (31091) CASTELGINEST (31116) ESCALQUENS (31169) LABEGE (31254) LAUNAGUET (31282) MONTESQUIEU-LAURAGAIS (31374) MONTGAILLARD-LAURAGAIS (31377) MONTGISCARD (31381) MONTLAUR (31384) SAINT-ALBAN (31467) SAINT-JORY (31490) SAINT-SAUVEUR (31516) TOULOUSE (31555) VILLENOUVELLE (31589) |

| Région | OCCITANIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 30 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

400 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 430 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau à hauteur de 80 % - Syndicat mixte du bassin versant de l’Hers (20 %) - Conseil régional - Conseil général |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du bassin versant de l’Hers (SMBVH)

|

| Contacts | Matthieu Maurice |

|

Cellule technique du SMBVH

45, rue Paule Raymondis

31200 Toulouse

matthieu.maurice.hers@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

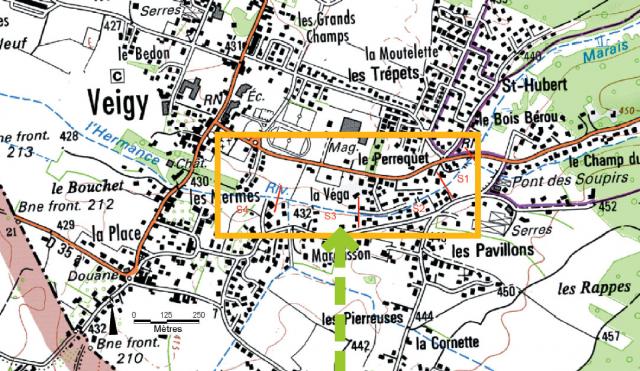

Restauration de l’Hermance dans la traversée du bourg de Veigy-Foncenex

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Hermance |

| Distance à la source | 6.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11815 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

VEIGY-FONCENEX (74293) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 4 500 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

72 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 554 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 781 600 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - conseil général (31 %) - conseil régional (20 %) - agence de l’eau (28 %) - Symasol (16 %) - direction technique du canton de Genève (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - conseil général - agence de l’eau - direction technique du canton de Genève |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte des affluents du Sud-ouest lémanique

|

| Contacts | Maxime Chateauvieux |

|

Symasol

technicien.symasol@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS