Effacement d’un plan d’eau de loisirs sur la Zinsel du Sud

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 08/06/2010

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 1999 décembre 2001 |

| Linéaire concerné par les travaux | 430 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Zinsel |

| Distance à la source | 29.30 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 6.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.78 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR181 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

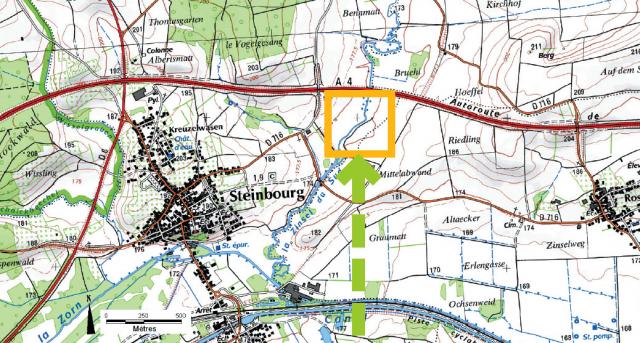

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

STEINBOURG (67478) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Permettre le bon fonctionnement des installations constituant l’ouvrage de retenue des eaux de crues.</p>

Le milieu et les pressions

<p> La Zinsel du Sud est un cours d’eau de première catégorie piscicole de 31 kilomètres de long. Affluent de la Zorn, elle draine un bassin versant de 172 km2.<br />Sur la commune de Steinbourg, un étang de loisirs d’une superficie de cinq hectares et d’une profondeur d’environ deux mètres est créé sur le cours d’eau en 1976. L’étang, situé à la limite aval de la zone salmonicole, est retenu par une digue transversale. Son remplissage s’effectue par la fermeture d’une vanne et l’étang dispose d’un système de surverse. La création du plan d’eau s’accompagne d’une rectification du cours d’eau en amont et en aval de l’étang. La Zinsel du Sud charrie naturellement une quantité importante de sédiments fins, sables et limons notamment, ce qui provoque un envasement continu de l’étang. Cet envasement accélère le développement de la végétation, notamment en période estivale et entraine un réchauffement de l’eau du cours d’eau à l’aval. Enfin, cet ouvrage fait obstacle à la libre circulation des poissons.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Malgré les curages répétés, l’étang continue de s’envaser. L’ouverture des vannes est initialement prévue chaque année de novembre à avril, mais, l’envasement ne permettant plus la pratique de la pêche, les vannes sont maintenues en position fermée. Au cours de l’importante crue d’octobre 1998, l’ouverture des vannes est décidée. Le fonctionnement des vannes en temps de crue ayant été remis en cause tant par les communes en amont qu’en aval, il est décidé en réunion avec le sous-préfet de Saverne, en mai 1999, de laisser définitivement les vannes en position ouverte.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Suite à la crue, les vannes sont définitivement laissées ouvertes. La digue n’est pas démantelée ; seul le vannage est démonté. Aucun aménagement dans le lit mineur n’est réalisé. Une frayère à brochets et une mare sont créées dans la retenue de l’étang à la demande des pêcheurs et d’une association de protection de la nature. Des peupliers noirs et blancs sont plantés autour de la mare.</p>

La démarche réglementaire

Non connu.

La gestion

<p>L’ancienne retenue de l’étang est entretenue en partie par une fauche annuelle effectuée par un agriculteur de la commune. Elle permet ainsi de maintenir le milieu ouvert. L’autre partie est laissée en repousse naturelle (saules).</p>

Le suivi

<p>Aucun état initial n’a été réalisé. Un suivi des habitats du cours d’eau est effectué par le Conseil supérieur de la pêche en 2005. La méthode utilisée est une adaptation de la méthode d’évaluation des microhabitats. Elle consiste à mesurer les hauteurs d’eau, les vitesses d’écoulements, la largeur du lit mouillé sur plusieurs transects et à analyser la granulométrie. Aucun suivi n’est prévu pour les années suivantes.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Le suivi réalisé en 2005 permet de révéler une bonne diversification du milieu, notamment en ce qui concerne les profondeurs d’eau, les vitesses d’écoulements et le substrat. Le cours d’eau a naturellement retrouvé sa morphologie d’origine. Des zones humides dans l’ancienne retenue sont apparues et des mares se sont recréées naturellement. La faune aquatique a recolonisé le milieu et la présence de la truite a été vérifiée.<br />La frayère à brochet créée artificiellement est connectée en permanence avec le cours d’eau. Elle est constituée d’une végétation aquatique dense, notamment d’élodées.<br />La digue n’a pas été démontée car le maître d’ouvrage souhaitait la garder pour prévenir des risques d’inondations de la commune située juste en aval du plan d’eau. Ainsi les eaux de crue peuvent être stockées dans l’ancienne retenue.<br />Les abords du site sont aujourd’hui un lieu de promenade.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Aucune valorisation de l’opération n’a été réalisée.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

40 660 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 40 660 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - conseil général |

| Partenaires techniques du projet | - conseil général - conservatoire des sites alsaciens |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat d’aménagement du bassin de la Haute Zorn

|

| Contacts | M. Sinniger |

|

Place Général-de-Gaulle

67790 Steinbourg

mairie.steinbourg@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>SCHMITT, F. (2005). Impacts écologiques de l’effacement des barrages dans le Grand Est.</p>

Suppression d’une digue d’étang en barrage sur un affluent du Petersbach

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 08/06/2010

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2007 octobre 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Petersbach |

| Distance à la source | 1.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.00 m

|

| Pente moyenne | 5.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR437 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

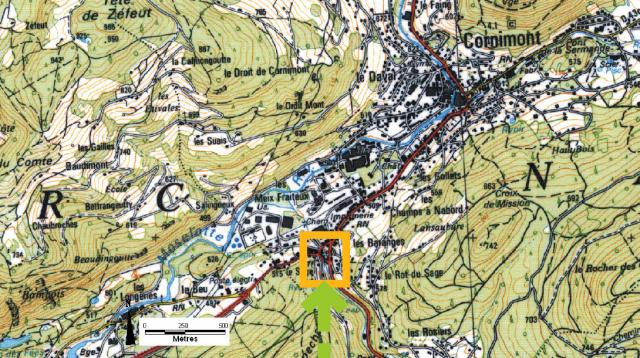

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

BUTTEN (67072) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Rétablir la continuité écologique pour la truite et le vairon.

Limiter le réchauffement de l’eau en aval de l’étang.

Restaurer la morphologie et les habitats du cours d’eau.

Le milieu et les pressions

<p>Le ruisseau de la Saumuehle est un petit affluent de 1,5 kilomètre en rive gauche du Petersbach. Ce cours d’eau de première catégorie piscicole est situé en forêt domaniale de La-Petite-Pierre Nord. Il abrite la truite fario, le chabot, le vairon et l’écrevisse à pieds blancs. En 1980, l’étang de la Saumuehle, d’une surface de 12000 m2, a été créé sur ce cours d’eau pour la pêche de loisirs. L’Office national des forêts (ONF) est propriétaire de cet étang. Ce plan d’eau induit un réchauffement des eaux en aval et fait obstacle à la continuité écologique. Preuve de ce dérèglement, seule une population de chabots était présente en amont de l’étang. De plus, depuis quelques années, la digue, réalisée avec les terres provenant du creusement de l’étang, perdait en étanchéité. Le niveau d’eau avait baissé, conduisant à un comblement progressif de l’étang.</p>

Les opportunités d'intervention

Non renseigné

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux se déroulent en plusieurs phases. Dans un premier temps, l’étang est vidangé par enlèvement des planches du moine de vidange. Après la réalisation d’une pêche de sauvetage et la déviation provisoire du cours d’eau vers un fossé latéral, les matériaux de la digue sont régalés sur le bord de l’étang. Un reprofilage en pente douce à la place de la digue est réalisé. L’ouvrage de répartition amont est supprimé. Une mare annexe est créée pour maintenir la présence des amphibiens observés sur le site.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p>Aucune mesure particulière de gestion n’est prise.</p>

Le suivi

<p>Un état initial est réalisé par l’Onema en 2007. Les poissons et les amphibiens sont étudiés. Un suivi post-travaux est réalisé en 2009.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Cette restauration a permis la reconnexion de 1 400 mètres de linéaire de cours d’eau. Suite à la vidange de l’étang, le cours d’eau a retrouvé rapidement un tracé sinueux. Le substrat s’est décolmaté permettant l’apparition de granulats grossiers dans l’ancienne retenue. Les effets de l’effacement sont également visibles en amont direct de l’étang où des séquences de radiers et de mouilles sont apparues. Les résultats de la pêche électrique post-travaux montrent clairement une recolonisation de l’amont du ruisseau par la truite fario. Lors des crues hivernales de 2008, le lit du cours d’eau se déplace de quelques mètres sur la rive gauche atteignant la mare creusée récemment. Cette dernière est rapidement captée par le cours d’eau. La création de cette mare était de fait trop précoce. Il aurait ainsi fallu attendre la stabilisation préalable du lit du cours d’eau. Cette mare sera donc recréée lorsque le lit sera totalement stabilisé. Quelques morceaux provenant d’anciens busages sont progressivement mis à jour suite à l’érosion naturelle dans le nouveau lit recréé. Des interventions mineures pour les extraire du lit permettent le rétablissement progressif du profil d’équilibre.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Réalisation d’un article dans le Sycoparc n° 36 de janvier 2009 et de pages internet sur le site de l’ONF, consacrées à ce chantier pilote.</p>

Projet Interreg "ruisseaux & zones humides en foret"

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 136 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 136 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - L’Europe via le fonds Interreg IIIA (50 %), - agence de l’eau (25 %) - conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (15 %) - direction régionale de l’environnement (DIREN) (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Sycoparc - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - direction régionale de l’environnement (DIREN) |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Julien Prinet |

|

ONF – direction forêt Alsace

julien.prinet@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Effacement du barrage de l’ancien moulin Maurice sur le Ventron

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 03/06/2010

Créée le 03/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2003 septembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Ventron |

| Distance à la source | 10.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 20.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR223 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

VOSGES (88) |

| Communes(s) |

CORNIMONT (88116) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>S’affranchir des coûts de mise aux normes de l’ouvrage</p>

<p>Rétablir la continuité piscicole pour les salmonidés</p>

Le milieu et les pressions

<p> Le Ventron est un cours d’eau de montagne de 11 kilomètres de long, drainant un bassin versant de 33,4 km2. Ses eaux abritent la truite fario.<br />Sur la commune de Cornimont, le cours d’eau est corseté et présente un seuil de 2 m de hauteur. Cet obstacle à l’écoulement fut construit en 1862 pour les besoins d’une usine de tissage puis a été délaissé dans les années cinquante. Au début des années quatre-vingt-dix, son manque d’entretien provoque des désagréments liés au maintien des berges bétonnées et aux enjeux environnants (route, habitations). Situé à l’aval du cours du Ventron juste avant la confluence avec la Moselotte, ce barrage bloque totalement la remontée des poissons sur le bassin versant du Ventron.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> L’ouvrage n’avait plus d’usage et présentait des signes de vétusté rendant nécessaire sa mise aux normes. Le coût du réaménagement de l’ouvrage, avec la mise en place d’une passe à poissons était extrêmement élevé ce qui a orienté la commune de Cornimont à choisir la solution de l’effacement. Cet effacement a été fortement soutenu par l’association de pêche locale qui proposait cette solution depuis quelques années.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Les travaux ont consisté en premier lieu à évacuer les sédiments stockés dans la retenue afin d’éviter qu’ils ne se déposent en aval de l’ouvrage et ne colmatent le substrat en place. Puis, l’ouvrage a été totalement démantelé. Afin de limiter les problèmes d’érosion, des enrochements en pied de berge ont été réalisés et les murs de soutènement ont été renforcés.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.2.1.0 (A) Entretien de cours d'eau

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p> Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p> Un état initial a été réalisé par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) en 2002. Il concerne la partie hydraulique et a été réalisé dans le cadre de l’étude de faisabilité. Aucun suivi n’a été réalisé suite aux travaux.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> L’arasement de l’ouvrage a permis le rétablissement de la continuité écologique sur environ deux kilomètres. En effet, même si d’autres seuils en amont bloquent encore la continuité, la disparition de cet ouvrage permet aujourd’hui aux truites de recoloniser, depuis la Moselotte, les frayères mises à jour sur le Ventron et sur un affluent à fort potentiel, le ruisseau de Travexin.<br />Les mesures complémentaires mises en place pour accompagner l’effacement sont très lourdes et auraient sûrement pu être « adoucies ». La consolidation des berges en enrochement a été dictée par les contraintes urbaines : proximité d’une route et d’habitations. Des controverses subsistent sur les techniques employées pour « accompagner » l’effacement notamment sur le retrait de l’ensemble des sédiments contenus dans la retenue (perte de substrat) et sur l’utilisation de techniques 100 % minérales pour la protection des berges.<br />Les motivations de l’association de pêche locale étaient très fortes. Elles ont dépassé celles de l’intérêt privé et ont su convaincre la commune de l’intérêt général de l’effacement. Déchargée des obligations d’entretien de l’ouvrage, la commune estime que l’investissement réalisé pour supprimer l’ouvrage est nettement inférieur à celui nécessaire à sa mise aux normes.<br />Localement et notamment vis-à-vis des pêcheurs, le retour est très positif. Ces derniers voient dans cette opération des nouvelles possibilités de migration des salmonidés et le retour à un « vrai » cours d’eau de montagne en lieu et place d’une retenue stagnante sur environ 100 à 150 mètres.<br />D’un point de vue biologique, l’opération est satisfaisante mais de nombreux ouvrages, qui mériteraient d’être traités, subsistent sur le cours du Ventron. Une réflexion générale sur l’ensemble des seuils présents sur le bassin devrait être réalisée. Une étude globale sur l’ensemble des seuils du haut bassin de la Moselotte devrait s’engager en 2010 sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du secteur avec pour objectif le ciblage des ouvrages prioritaires à traiter (aménagement, effacement total ou partiel, etc. selon les cas).</p>

La valorisation de l'opération

<p> L’agence de l’eau réalise un retour d’expérience local sur cette opération.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

50 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 50 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau 30 % - subventions au titre de la réserve parlementaire 50 % |

| Partenaires techniques du projet | - Association locale de pêche - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Fédération départementale pour la pêche - Agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Cornimont

|

| Contacts | Marie-Claire Mougel |

|

Commune de Cornimont

3, rue des Grands Meix

88310 Cornimont

stm.cornimont@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Démantèlement et ouverture de quatre vannages sur la Vence

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 03/06/2010

Créée le 03/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2003 décembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vence |

| Distance à la source | 14.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 1.51 ‰ |

| Débit moyen | 2.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRB1R578 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

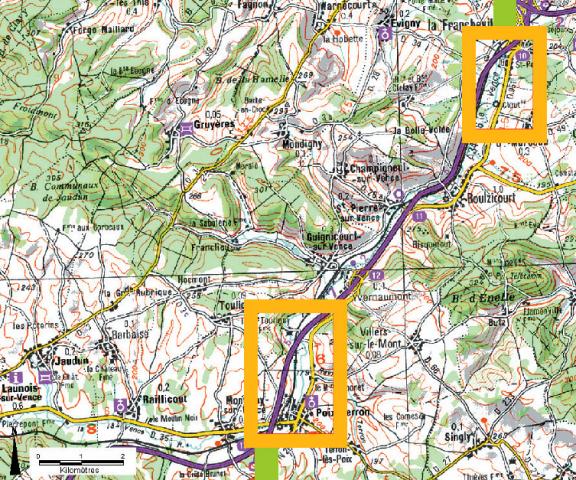

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

CHAMPAGNE-ARDENNE |

| Département(s) |

ARDENNES (08) |

| Communes(s) |

FRANCHEVILLE (LA) (08180) POIX-TERRON (08341) SAINT-MARCEAU (08388) TOULIGNY (08454) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restaurer la continuité piscicole.<br /> </p>

<p>Diversifier les habitats du cours d’eau</p>

Le milieu et les pressions

<p> La Vence est un affluent rive gauche de la Meuse de 34 kilomètres de long. C’est un cours d’eau salmonicole, classé « cours d’eau à migrateurs » (art. L.432-6 du Code de l’environnement). Le peuplement piscicole est composé du chabot, de la truite, de la lamproie de Planer, du vairon, de la loche franche, de la vandoise, du goujon et du gardon.<br />Le fonctionnement naturel de la Vence est modifié par la présence de onze vannages. Ces ouvrages sont historiquement utilisés pour produire de l’énergie hydraulique à des fins artisanales ou industrielles. Ils ont aujourd’hui perdu leur usage originel (à l’exception d’une microcentrale toujours en activité) et servent uniquement à la régulation des eaux à l’étiage.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> La non-concertation lors de la manoeuvre de ces vannages présente un risque d’aggravation des inondations. Ceci conduit le syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement de la Vence (SIETAV) et la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) à s’intéresser au devenir de ces ouvrages et à proposer des aménagements pour chacun d’entre eux. Les propriétaires et les élus restent très attachés à leur ouvrage et souhaitent à l’unanimité les conserver. Grâce au discours argumenté de l’équipe du syndicat de rivière, trois propriétaires acceptent de tenter l’expérience et de laisser les vannages ouverts.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Les vannes sont maintenues ouvertes sur deux ouvrages vétustes (vannage de Saint-Marceau et de Poix-Terron) et deux vannages peuvent être démantelés (vannage de Saint-Ponce et de Touligny). Sur le site de Saint-Marceau, le système de vannage est encore en place mais les vannes ne sont plus manoeuvrables et restent en position ouverte.<br />Des travaux de protection de berges et de diversification des écoulements sont réalisés à chaque fois sur quelques centaines de mètres en amont et en aval des dispositifs de vannage. Des déflecteurs et des peignes de bois morts sont installés pour diversifier les écoulements, limiter l’érosion des berges et rétrécir le lit de la rivière. Des pieux de saule sont mis en place afin de recréer la ripisylve. Ces travaux sont effectués de façon artisanale avec l’utilisation de matériaux rustiques, sans utilisation d’engins motorisés dans le lit mineur.</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p> Aucune mesure de gestion particulière n’est prise.</p>

Le suivi

<p> Aucun état initial n’est réalisé. En 2005, un suivi hydromorphologique est entrepris sur le site de Saint-Ponce (commune de La Francheville). Le compartiment piscicole et les invertébrés sont également étudiés. L’étude compare notamment une station située dans le remous d’un vannage resté en position fermé à une station restaurée.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>Les aménagements dans le lit mineur passent sans encombre les crues de l’hiver. Les suivis mettent en évidence une augmentation de la diversité des habitats du lit mineur notamment en termes de vitesses d’écoulement et de profondeur. Une régression des substrats minéraux fins (colmatage) au profit des substrats minéraux plus grossiers (favorables aux frayères) est observée.<br />Sur le site de Saint-Marceau, il reste une chute d’eau assez importante au niveau de l’ouvrage pouvant gêner la montaison des poissons. Les remontées sont toutefois possibles par le canal de décharge puisque des truitelles sont retrouvées en amont de l’ouvrage.<br />Sur le site de Saint-Ponce, tout le dispositif de vannage est encore en place et la hauteur de chute conservée est encore conséquente. L’ouverture des vannages ne constitue qu’une étape pour la restauration de la continuité. Actuellement, une étude globale autour de la gestion des ouvrages est en cours et doit permettre de programmer les travaux sur l’ensemble du bassin. Bien qu’étant au départ réticente à l’opération d’ouverture des vannages, l’association locale de la pêche présente sur cette portion de cours d’eau est satisfaite des résultats.<br />À ce jour, ces aménagements conviennent aux différentes communes.</p>

La valorisation de l'opération

<p> Ancienne poudrière, le site de Saint-Marceau est riche en histoire. Une valorisation pédagogique et historique des lieux devrait être envisagée avec le soutien de la communauté d’agglomération.</p>

Coûts

<p> Pas d’investissement financier. L’opération a nécessité quatre à cinq jours de travail pour trois agents.</p>

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement de la Vence (SIETAV)

|

| Contacts | Grégory Stéphan |

|

Syndicat intercommunal d’études et de travaux pour l’aménagement de la Vence

Mairie - 08000 La Francheville

gregory.stephan08@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Création de mares et de zones d'étrépage dans le marais des Hauts Buttés (08)

Page mise à jour le 05/06/2018

Créée le 03/03/2010

Créée le 03/03/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Création de mares et de zones d'étrépage dans le marais des Hauts Buttés (08) |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2006 décembre 2007 |

| Surface concernée par les travaux | 0.20 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Parc Naturel Régional |

| Autres | APB |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2100273

FR2112013

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

CHAMPAGNE-ARDENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Favoriser le développement des espèces (faune et flore) caractéristiques des landes humides et des tourbières

Diversifier les strates herbacées

Le milieu et les pressions

Le marais des Haut-Buttés se compose majoritairement de marais tourbeux acides et de landes humides. Trèfle d'eau, Linaigrette et Drosera font partie des espèces présentent sur le site.

Les opportunités d'intervention

La commune de Monthermé a toujours eu une vigilance particulière pour cette zone humide, le classement en site Natura 2000 a permis l'accès à des fonds pour mettre en oeuvre ces travaux. Ils ont été réalisés par l'office national des Forêt, ancien animateur du site Natura 2000.

Les travaux et aménagements

Au total 10 zones d'étrépage et 4 mares ont été crées en 2007 et 2008. Une pelle mécanique adaptées aux sols peu portants a été utilisée. Le chantier a été suivi par l'ONF, animateur du site Natura 2000 à l'époque. L'ensemble des matières organiques a été exporté en dehors du marais pour ne pas impacter les habitats d'intérêt communautaire voisins.

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

En termes de gestion, une partie du marais est laissée en libre évolution (50% de sa surface), tandis que l'autre moitié est gérée par pâturage équin (konik polski). Cette race rustique et légère impacte moins le sol que les races locales ardennaises. Cette mesure a été mise en place grâce à un contrat Natura 2000.

Actuellement, un léger pâturage par 3 chevaux est réalisée sur le marais, avec une rotation sur 3 parcs pour limiter le surpâturage de certaines zones.

Les mares et les zones d'étrépage sont laissées en libre évolution. Quelques secteurs ont été mis en défens en 2018 suite à une concertation avec les associations naturalistes et le lycée agricole de Saint-Laurent, pour limiter l'impact du pâturage sur la végétation des mares.

Le suivi

Un suivi bisannuel de la végétation des zones étrépées et des mares est réalisée, tandis qu'un suivi trisannuel est effectué pour le suivi des odonates. Les suivis de végétation reposent une méthode de présence/absence des espèces. Pour les odonates, il s'agit également d'un suivi qualitatif.

Le bilan et les perspectives

Il est malheureusement difficile de tirer des conclusions fiables sur l'impact des travaux, notamment car un état initial avant travaux n'a pas été réalisé. De plus, les suivis ont effectivement débuté en 2012 et un second passage a eu lieu en 2015 pour la botanique.

Il faudra donc d'autres relevés et un peu plus de recul pour décrire l'évolution de ces zones restaurées.

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

40000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 40000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - FEDER - FEADER - Etat - Région - Agence de l'eau Rhin-Meuse |

| Partenaires techniques du projet | - Parc Naturel Régional des Ardennes - Office National des Forêts - Société d'histoire Naturelle des Ardennes - Lycée agricole de Saint-Laurent |

| Maître d'ouvrage | Commune de Monthermé

|

| Contacts | Monsieur le Maire |

|

Hôtel de ville

08800 Monthermé

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Création de chenaux de crues et restauration des échanges lit majeur/lit mineur sur la Vezouze

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 28/01/2010

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2007 juillet 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vezouze |

| Distance à la source | 72.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

20.00 m

|

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 6.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR286 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

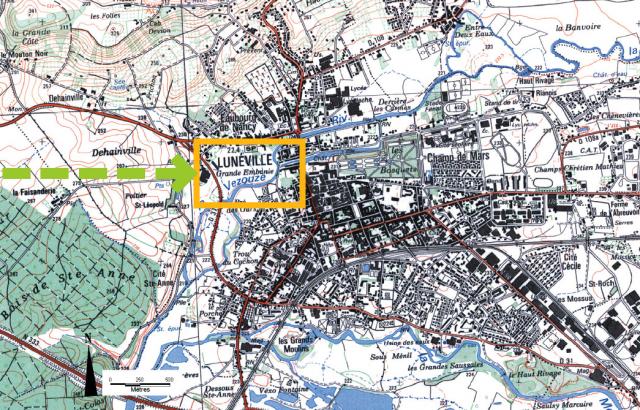

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

LUNEVILLE (54329) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Gérer de manière durable et raisonnée les inondations en favorisant le stockage de l’eau dans le lit majeur</p>

<p>Restituer à la rivière son champ d’inondation actif</p>

<p>Réduire le risque d’inondation</p>

Le milieu et les pressions

<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none" class="MsoNormal">La Vezouze est un cours d’eau de deuxième catégorie piscicole de <!--?xml:namespace prefix = st1 /--><st1:metricconverter w:st="on" productid="75 kilom│tres">75 kilomètres</st1:metricconverter> de long. Affluent de la Meurthe, elle draine un bassin versant de 560 km² essentiellement agricole. La Vezouze possède un régime de type pluvial et connaît une rapide répercussion des pluies sur son débit. Il en résulte des crues régulières et souvent violentes dans le secteur urbanisé de Lunéville. Ce phénomène est en effet aggravé dans l’agglomération par d’autres facteurs comme la réduction des surfaces naturelles d’expansion des crues ou les mauvaises conditions d’évacuation. La forte pression urbaine de ce secteur, couplée au risque d’inondation, a largement favorisé la stabilisation des berges du cours d’eau. Ainsi, des digues de protection et des enrochements de berges ont été mis en place et le cours d’eau a été régulièrement curé. Mais ces aménagements ont pour conséquences le blocage de la dynamique naturelle et la réduction des possibilités de débordements du cours d’eau dans les champs d’expansion des crues<span style="COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 12pt"><font face="Times New Roman">.<!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></font></span></p>

Les opportunités d'intervention

<p>Suite aux importantes crues de 1983, 1998 et 2004, la communauté de communes du Lunévillois a engagé un programme global d’aménagement visant une meilleure protection des riverains contre les inondations. Dans ce cadre, plusieurs travaux de lutte contre les inondations ont été prévus. Ils comprennent des interventions sur le réseau d’eaux usées et pluviales de la ville, la mise en place de protections rapprochées mais aussi et surtout la restauration du champ d’expansion des crues.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux ont consisté à élargir en certains points le lit moyen du cours d’eau. Une digue de protection a pour cela été arasée en rive gauche. Deux chenaux de crues, d’un mètre en moyenne sur 6 hectares ont été creusés, correspondant à un dégagement de 60 000 m3 de matériaux. Au sein de ces chenaux de crues, des milieux humides de type mares et annexes hydrauliques ont été créés. Des arbres ont été plantés sur les berges ainsi que des hélophytes dans les chenaux de crues. En complément de ces actions sur le milieu, des travaux sur le réseau d’eau pluvial ont aussi été réalisés : des clapets anti-retour et des stations de pompage ont été mis en place.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.2.1.0 (A) Entretien de cours d'eau

La gestion

<p>Le syndicat d’entretien de la Vezouze gère les embâcles au coup par coup de manière raisonnée.</p>

Le suivi

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Un état initial a été réalisé par un bureau d’études en 2000 puis en 2003, 2004 et 2005 sur le compartiment hydraulique. Des investigations de terrains ont été nécessaires pour étudier l’hydrographie, l’hydrologie, la topographie et la géologie du terrain. Une étude bibliographique a permis de faire l’état des lieux du compartiment biologique. Un suivi écologique (habitats, espèces) post travaux a débuté en 2010 et sera poursuivi jusqu’en 2014. Ce suivi consiste à décrire le milieu naturel et à évaluer les impacts (positifs et/ou négatifs) des travaux sur la faune et la flore en ciblant plus particulièrement le lit majeur reconstitué et les annexes hydrauliques créées. L’hydromorphologie et les communautés biologiques inféodées au lit mineur (poissons, invertébrés aquatiques…) ne sont en revanche pas étudiées dans le cadre de ce travail.<br />Les premiers résultats de 2010 et 2011 font état de plusieurs espèces qualifiées de remarquables pour la Lorraine, dont des insectes et des espèces végétales. Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution de ces espèces sur le site. Une attention particulière sera portée aux plantes bénéficiant d’un statut de protection, ces espèces ayant été vraisemblablement introduites au cours des travaux de restauration<br /> </p>

Le bilan et les perspectives

<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none" class="MsoNormal">L’évolution écologique du site est très satisfaisante. Les résultats du suivi effectué attestent des effets positifs des travaux pour la biodiversité avec la présence de cortèges caractéristiques des milieux humides et la présence d’espèces remarquables du point de vue de la flore et de l’entomofaune. L’évolution et la diversification des zones humides annexes créées, qui présentent une végétation dense de type hélophytes, sont également très favorables à la reproduction du brochet (même si l’on ne dispose pas de suivi sur ce volet, les annexes hydrauliques présentent un potentiel fort de ce point de vue). <br>Sur le plan hydraulique, les résultats sont tout aussi satisfaisants. A l’amont de la zone restaurée, la hauteur et les surfaces inondées dans Lunéville ont nettement diminuées. <br>L’objectif premier de cette restauration étant la lutte contre les inondations, l’explication aux élus de l’intérêt de préserver le champ d’inondation et de diversifier les habitats en lit majeur a permis la réalisation d’un projet faisant le compromis entre objectifs hydrauliques et écologiques. Les objectifs multithématiques ont particulièrement motivés les élus qui se voyaient ainsi répondre aux attentes des riverains sur le plan sécuritaire et paysager. Les aménagements réalisés permettent d’allier gestion des inondations et amélioration de l’état écologique de la rivière.<br>Certains aménagements visant la protection d’enjeux forts restent lourds pour le milieu mais la reconnexion du lit mineur avec le lit majeur augmente fortement l’intérêt écologique du site. En outre, un cheminement piétonnier a été mis en place au sein de la zone et sa fréquentation régulière témoigne du regain d’intérêt du site pour la population locale qui avait tendance auparavant à éviter un secteur peu attrayant d’un point de vue paysager. Les travaux ont ainsi permis de valoriser la « nature » en espace périurbain.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Une fiche retour d’expérience ainsi qu'une vidéo valorisant les travaux ont été réalisées par l’agence de l’eau. D’autres valorisations sont prévues à moyen terme.</p>

Vidéo - Inondation enrayée, Vezouze restaurée (AERM)

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 180 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 700 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 930 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin Meuse: 34% - Direction régionale de l'environnement: 20.5% |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l'eau Rhin Meuse - Direction régionale de l'environnement |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Lunévillois

|

| Contacts | Christelle Royer |

|

Communauté de communes du Lunévillois - 92 rue de Viller, 54300 Lunéville

croyer@cc-lunevillois.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS