Reméandrage de la Pisancelle et effacement de trois ouvrages sur le Rongeant à Poissons

Créée le 22/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2013 septembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rongeant |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.50 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 (Rongeant) |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR112 F5216000 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

17798

17803

17931

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

HAUTE-MARNE (52) |

| Communes(s) |

POISSONS (52398) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 290 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 180 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 100 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 1 570 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) (100 %). |

| Partenaires techniques du projet | - AESN, FDAAPPMA 52, Chambre d’agriculture, Direction départementale des territoires 52, Onema, - Service d’assistance technique à l’entretien des rivières du Conseil départemental de la Haute-Marne (SATER). |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique Marne Vallage

|

| Contacts | Joël Agnus |

|

SIAH Marne Vallage

Mairie de Sommermont,

Grande rue

52300 Chatonrupt-Sommermont

joel.agnus@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Restauration de la sinuosité du Neubaechel et d’une zone d’expansion des crues à Eckwersheim

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Réduction des risques d’inondation Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2013 août 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Neubaechel |

| Distance à la source | 8.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

6.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 (partie aval) |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR197 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

ECKWERSHEIM (67119) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 27 570 € HT |

| Coût des acquisitions | 8 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

354 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 389 570 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p>« […] La commune d’Eckwersheim a participé de près<br />à cette action ambitieuse pour faciliter les négociations<br />et servir de relai local. Les travaux ont été bien<br />acceptés par la population qui comprenait l’utilité<br />écologique et fonctionnelle qu’ils apportaient. Autrefois<br />le cours d’eau n’était qu’une ligne droite sans<br />aucun attrait. Après les travaux, le cours d’eau revit et<br />a retrouvé sa place dans le paysage. »</p><p>Doris Hahn, ancien maire d’Eckwersheim</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM) : 60 % , Communauté urbaine de Strasbourg / Eurométropole de Strasbourg : 40 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Association foncière, Chambre d’agriculture, Onema, AERM, Fédération départementale de pêche 67, - SAMU de l’environnement |

| Maître d'ouvrage |

Eurométropole de Strasbourg

|

| Contacts | |

|

Eurométropole de Strasbourg

1 parc de l'étoile - 67076 Strasbourg Cedex

remy.gentner@strasbourg.eu |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

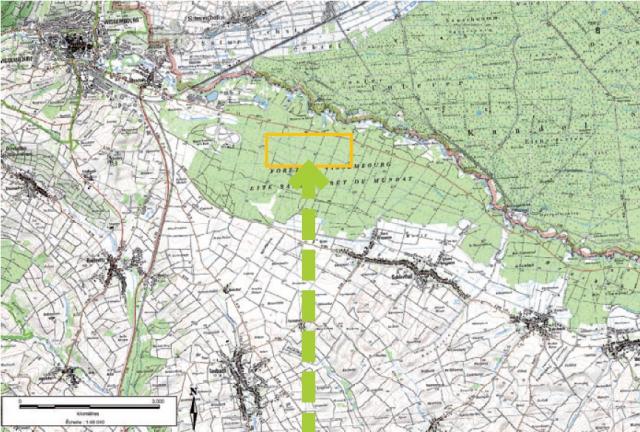

Diversification des écoulements et amélioration de la fonctionnalité des mares de la forêt domaniale de la Reine

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Biodiversité Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2012 juin 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 14500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rupt de Mad |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCD275 FRCR338 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4112004

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

ANSAUVILLE (54019) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 20 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

285 830 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 13 540 € HT |

| Coût total de l’opération | 269 370 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM) 70 %, fonds FEDER 27 %, auto-financement 3 % |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départemental des territoires 54, AERM, Office national de chasse et de la faune sauvage - Onema, Parc naturel régional de Lorraine, DREAL Lorraine, Fédération départementale de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts de Meurthe-et-Moselle

|

| Contacts | Laurent Heurteur, ONF 54 |

|

5 rue Girardet - CS 65219 - 54052 Nancy

ag.meurthe-et-moselle@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

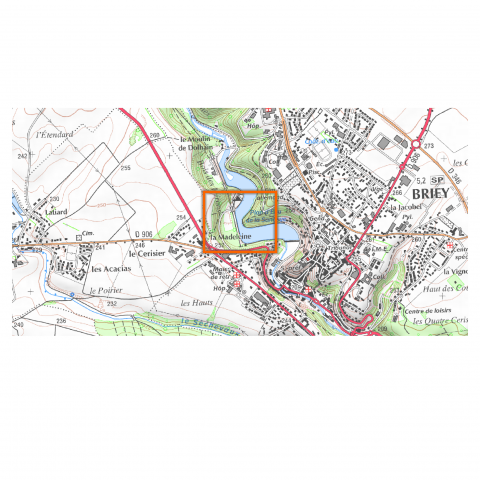

Aménagement du plan d’eau de la Sangsue et création d’un bras de contournement du Woigot

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2012 juin 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Woigot |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

9.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 1 L.214-17 en amont du plan d'eau et liste 2 L. 214-17 en aval du plan d'eau |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR394 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

84840

84839

7684

7699

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

BRIEY (54099) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 178 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

5 150 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 44 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 5 372 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;"> <em>« Pendant deux ans (du 18 juin 2012 au 26 juin 2014) j’ai suivi et photographié au jour le jour tous les tra­vaux concernant la requalification du Woigot et du plan d’eau de La Sangsue à Briey. […] Avec une flore inexistante car trop envasé, notre ancien plan d’eau se mourait et pouvait occasionner un problème de salu­brité publique. Il était donc vraiment temps de faire quelque chose. Aujourd’hui, au vu du résultat final, les travaux réalisés s’insèrent bien dans le paysage. La faune sauvage locale ainsi que la flore ont rapidement recolonisé ce milieu qui leur semble plus favorable. Il faut cependant laisser le temps au temps pour voir si ces aménagements perdurent dans ce même état ». </em></p><p style="text-align: justify;"><em>Alain Legeay, riverain.</em></p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - AERM : 60% - Conseil régional de Lorraine : 30% - Fonds FEDER : compensation pour les fonds non subventionnés (1 693 000€ HT) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) - Communauté de communes du pays de Briey - Commune de Briey - Fédération de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat CRW Commune de Briey

|

| Contacts | Syndicat contrat de rivière Woigot |

|

Place Alexis-Gruss, 54150 Briey

woigot2013.crw@briey-cable.com |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat CRW Commune de Briey

|

| Contacts |

Syndicat contrat de rivière Woigot Place Alexis-Gruss, 54150 Briey woigot2013.crw@briey-cable.com |

Référence(s) bibliographique(s)

Reméandrage du Longeau par reprise des anciens méandres entre Brainville et Dompierre

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 15000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Longeau |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

12.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

12.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR383 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

ALLAMONT (54009) BRAINVILLE (54093) FRIAUVILLE (54213) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

860 230 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 5 100 € HT |

| Coût du suivi | 234 550 € HT |

| Coût total de l’opération | 1 100 650 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) 60% - Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle 10% - Conseil régional de la Lorraine 10% - DREAL Lorraine 10% - Fédération départementale de pêche 54 5% - SIALS 5% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Direction départementale des territoires - AERM - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - DREAL Lorraine - Fédération départementale de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement du Longeau et de la Seigneulle (SIALS)

|

| Contacts | |

| SIALS Mairie de Brainville, 26 Grand-rue 54800 Brainville |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Reméandrage du Hardtbach à Wissembourg

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 octobre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Hardtbach |

| Distance à la source | 4.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.04 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR207 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201796

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

WISSEMBOURG (67544) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 79 850 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

57 311 € HT

soit, au mètre linéaire : 26 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 137 161 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (50 %) via le programme Life-Nature - Conseil général du Bas-Rhin (14 %) - Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) (9%) - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Alsace (9 %) - Villes de Wissembourg, Salmbach et Niederlauterbach (7%) - Office national des forêts (8 %) - Conservatoire des sites alsaciens (3%) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Villes de Wissembourg, Salmbach et Niederlauterbach - Conseil général du Bas-Rhin - Conservatoire des site alsaciens |

| Maître d'ouvrage |

Ville de Wissembourg

|

| Contacts | Julien Prinet - Office national des forêts |

|

Autre contact : Aurélie Picher - Chargée de mission Natura 2000, Ville de Wissembourg - a.picher@mairie-wissembourg.fr

julien.prinet@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

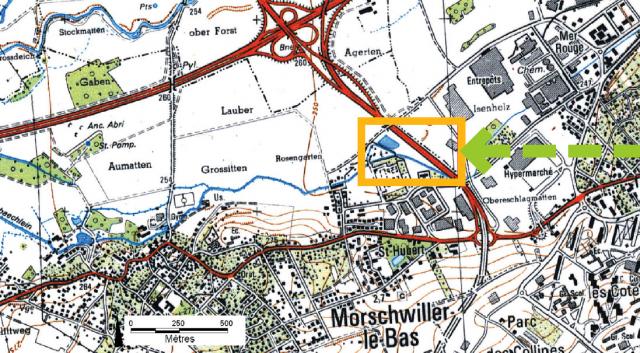

Retour du Steinbaechlein dans son talweg d’origine

Créée le 16/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2005 septembre 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Steinbaechlein |

| Distance à la source | 43.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 7.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR62 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

HAUT-RHIN (68) |

| Communes(s) |

MORSCHWILLER-LE-BAS (68218) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 1 860 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

300 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 750 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 301 860 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques – service départemental |

| Maître d'ouvrage |

Promoteur immobilier

|

| Contacts | |

|

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema)

sd68@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Création d’un chenal d’étiage sinueux en milieu urbain sur le ruisseau de Montvaux

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 1999 novembre 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Montvaux |

| Distance à la source | 8.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.40 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR354 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

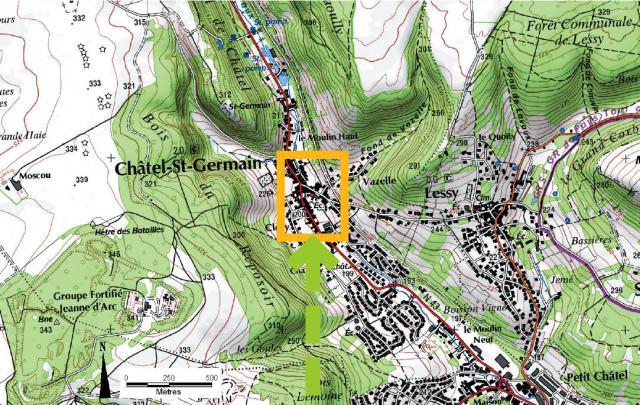

CHATEL-SAINT-GERMAIN (57134) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 10 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

137 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 345 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 148 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - direction régionale de l’environnement (DIREN) (33 %) - agence de l’eau (17 %) - conseil général (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châtel-Saint-Germain

|

| Contacts | |

|

Commune de Châtel-Saint-Germain

Mairie, 13 rue Jeanne-d’Arc57160 Châtel-Saint-Germain

mairie@chatel-saint-germain.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Restauration des habitats de l’écrevisse à pieds blancs par la recharge sédimentaire du ruisseau de Saulny

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 février 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Saulny |

| Distance à la source | 2.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | ZNIEFF de type II |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR372 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

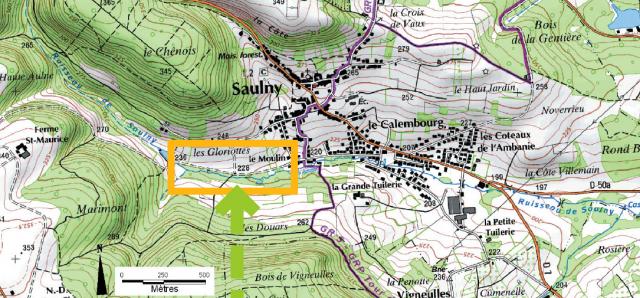

SAULNY (57634) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

7 500 € HT

soit, au mètre linéaire : 150 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 7 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - Conseil général (40 %) - commune de Saulny (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale nord-est, Onema service départemental - conseil général - Conservatoire des sites lorrains - agence de l’eau - DDAF |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Saulny

|

| Contacts | |

|

9 rue de l’Eglise - 57140 Saulny

mairie.saulny@numericable.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Reconnexion d’un bras secondaire du Rhin : le Schafteu

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2003 novembre 2004 |

| Linéaire concerné par les travaux | 7500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Schafteu |

| Distance à la source | 85.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Réserve Naturelle Régionale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR2 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201797

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

BAS-RHIN (67) |

| Communes(s) |

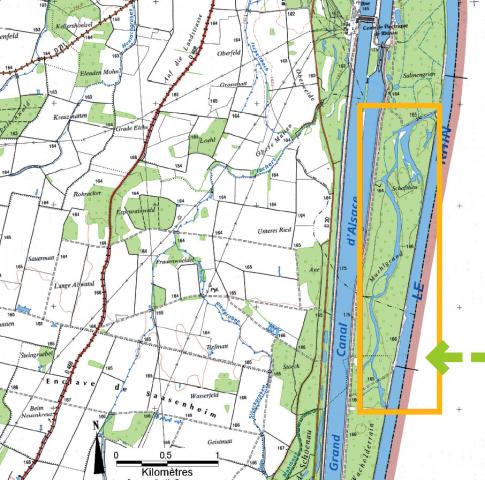

RHINAU (67397) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 69 570 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

671 540 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 741 110 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne (45 %) - ministère en charge de l’environnement (25 %) - conseil régional (12 %) - conseil général du Bas-Rhin (10 %) - conseil général du Haut-Rhin (2 %) - commune de Rhinau (6 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire des sites alsaciens - Office National des Forêts - Voies Navigables de France |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Rhinau

|

| Contacts | M. Kalt |

|

Mairie de Rhinau

1 Rue de l’Hôtel de Ville - 67860 Rhinau

info@rhinau.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS