Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Réduction des risques d’inondation Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 janvier 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 12.60 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Zone humide exceptionnelle classée prioritaire au titre des Espaces naturels Sensibles du département du Haut-Rhin, du SDAGE et classée Réserve naturelle |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3600060

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Zone inondable de la Thur entre Vieux-Thann et Cernay

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Ressource en eau (quantité) Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1992 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 41.72 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | N - Rivières/cours d’eau/ruisseaux saisonniers/intermittents/irréguliers |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Arrêté Préfectoral de Biotope |

| Autres | Arrêté Prefectoral de Protection de Biotope en 1992, et zone humide d'intéret national |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4201805

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le projet visait à préserver d’éventuelles dégradations (dont certaines étaient imminentes, notamment en raison des projets de création d’un seuil) ce secteur de la Thur extrêmement intéressant, en raison de la dynamique forte du cours d’eau à cet endroit.

La Thur est un cours d’eau qui présente un fonctionnement encore assez naturel. La dynamique de la rivière est à l’origine d’une grande diversité de milieux qui abrite une faune et une flore très variées. Cette zone inondable joue aussi un rôle important en termes de protection de la ressource en eau en tant que zone d’expansion des crues (régulation des débits et amélioration de la qualité de l’eau par autoépuration).

Cependant, l’urbanisation croissante du secteur et la fréquentation du site en augmentation représentaient une menace potentielle pour cette zone remarquable, pouvant mettre en danger certaines espèces et entrainer des dégradations. Des dysfonctionnements hydrauliques avaient également été identifiés sur la Thur en amont du site.

Le Conseil Général a donc entrepris à partir de 1992, avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, une vaste démarche d’acquisition foncière dans ce secteur. Il est aujourd’hui propriétaire de près de 42 ha dans cette zone. L’ensemble des terrains sous maîtrise foncière est aujourd’hui géré par le Conservatoire des Sites Alsaciens (près de 56 ha).

Suite à cette vaste opération de maîtrise foncière, diverses opérations de restauration et de gestion ont été entreprises :

- Réouverture des chenaux de crues et remise en communication avec la rivière

- Recréation de la micro-topographie

- Conversion des terrains agricoles en prairies

- Création de pierriers

- Limitation de l’expansion d’espèces invasives

- Diversification des espèces végétales cultivées en prairies

- Création d’un sentier de découverte pour favoriser l’information du public et l’appropriation du site par la population locale.

Vallée de la Meurthe de bertrichamps à Saint Clément

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2001 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 31.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Zone humide d'importance nationale du SDAGE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100238

|

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | MEURTHE-ET-MOSELLE |

| Localisation | SAINT-CLEMENT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La Meurthe en Meurthe et Moselle est un cours d’eau très dynamique qui modifie constamment le tracé de son lit mineur. Ce fonctionnement dynamique est à l’origine de milieux humides diversifiés, depuis le cours d’eau lui-même et ses zones humides annexes, jusqu’aux prairies humides et aux boisements alluviaux, accueillant une flore et une faune très riches. Il induit aussi la présence d’une nappe alluviale associée, dont l’eau est encore de bonne qualité en raison de la présence d’écosystèmes naturels jouant un rôle très important d’épuration et de filtration des polluants.

Il est essentiel de préserver le fonctionnement et les richesses de la Meurthe, menacée de dégradation par intensification des pratiques agricoles et par l’extraction de matériaux pour:

- le rôle important qu’elle joue dans le cycle de l’eau (expansion des crues, filtration par le couvert végétal ,…),

- son intérêt écologique et biologique exceptionnel reconnu d’intérêt national à régional au titre de l’inventaire des Espaces Naturels Sensibles du département et comme zone humide prioritaire au titre du SDAGE

Pour préciser les interventions à effectuer dans la vallée de la Meurthe, une étude préalable a été réalisée entre octobre 2001 et mai 2003.

La principale difficulté de ce dossier étant notamment liée au parcellaire très morcelé et essentiellement privé, le Conseil Général a engagé une démarche de concertation avec les acteurs locaux et d’animation foncière, en partenariat avec la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) Lorraine.

Ainsi, le Conseil Général de Meurthe et Moselle a pu procéder à l’acquisition foncière de 31 ha, et continue de négocier l’achat de diverses parcelles, ce qui devrait porter rapidement à environ 72 ha la surface totale acquise.

Parallèlement à cette démarche de maîtrise foncière, le Conseil Général a fait réaliser de nombreuses études afin d’améliorer les connaissances sur ce site, concernant notamment la biodiversité.

Publication du recueil : 2006

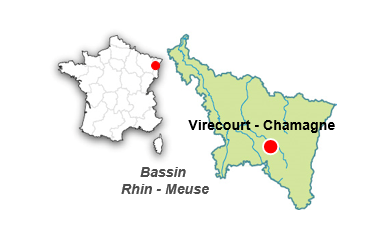

Vallée alluviale de la Moselle sauvage de Virecourt à Chamagne

Créée le 27/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation Fonctionnalité du cours d’eau Ressource en eau (quantité) Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 1991 janvier 2006 |

| Surface concernée par les travaux | 360.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Plans de gestion biologique et agricole de l'espace |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4100227

|

Localisation

| Bassin |

Rhin-Meuse |

| Région | GRAND EST |

| Département | MEURTHE-ET-MOSELLE |

| Localisation | VIRECOURT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La vallée alluviale de la Moselle sauvage est un site exceptionnel au niveau patrimonial et fonctionnel avec une importante capacité d’autoépuration et de recharge des nappes alluviales lors des crues qui en font une infrastructure naturelle au poids économique fondamental pour tout le secteur. Cependant, le secteur de Virecourt-Chamagne était menacé par des projets d’aménagements locaux (implantation de gravières notamment) qui nécessitaient la suppression de la mobilité de la rivière, avec des conséquences désastreuses sur les écosystèmes et sur le niveau et la qualité de la nappe alluviale.

Le projet de restauration visait à assurer la préservation de la diversité biologique et écologique de la Moselle sauvage entre Virecourt et Chamagne et de protéger la qualité de la ressource en eau en :

- assurant la pérennité de ces milieux alluviaux remarquables dans le temps en les protégeant de probables dégradations,

- permettant la gestion à long terme de cette zone pour maintenir durablement sa biodiversité et son fonctionnement naturel, par le biais d’un plan de gestion notamment.

L’objectif, à terme, est de pérenniser dans leur optimum le fonctionnement et la diversité des écosystèmes, en liaison avec les fonctions hydrauliques et paysagères.

Un vaste programme de maitrise foncière a été mis en place, via des achats de terrains privés et la mise en place de baux emphytéotiques sur les terrains communaux pour une durée de 60 à 99 ans. Ces acquisitions ont été complétées par la suite par la maîtrise foncière de 40 ha sur la commune de Chamagne.

Le Conservatoire des Sites Lorrains maîtrise aujourd’hui 360 ha dans le secteur de la Moselle sauvage entre Virecourt et Chamagne. Des plans de gestion ont été mis en place, prévoyant la gestion biologique et agricole extensive de l’espace ainsi qu’un suivi scientifique afin d’appréhender l’évolution des milieux pour adapter les modalités de gestion et d’intervention.

Cette démarche du CSL et de ses partenaires a permis la préservation à la fois de surfaces considérables de zones alluviales et de la dynamique de la Moselle sur ce secteur, exemple unique en Lorraine à cette échelle qui contribue à l’amélioration de la biodiversité et des milieux aquatiques dans ce secteur.

Publication du recueil : 2006

Mare sur le site du Richtsendel (Erstein)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Fossé de dérivation du Dollerbaechlein (Lutterbach)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur rigole et fossé |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Réduction des étiages Réduction des risques d’inondation |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2002 décembre 2002 |

| Surface concernée par les travaux | 3.40 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 9 - Canaux et fossés de drainage, rigoles |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau de plaine |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Mares et dépressions humides du Bruch de l'Andlau (Krautergersheim)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2004 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Tp - Mares/marais d’eau douce permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

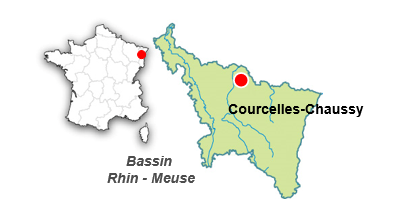

Etang du Bois de Générose (Courcelles-Chaussy)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2005 décembre 2005 |

| Surface concernée par les travaux | 2.50 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Etangs Nérac (Altenach et Saint Ulrich)

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2003 décembre 2004 |

| Surface concernée par les travaux | 20.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Un plan de gestion de ces étangs devrait être rédigé assez rapidement |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les étangs de Nérac sont au nombre de 5 et s’étendent sur une vingtaine d’hectares environ. Ils constituent un milieu de transition entre la forêt de hêtres et les champs cultivés. Ils présentent une biodiversité très riche avec plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux, des espèces rares d’Alsace. Cependant, leur morphologie d’étangs de pêche avec des berges abruptes et des niveaux d’eau constants n’étaient pas propices à l’exploitation des étangs par une faune variée.

Publication du recueil : 2006

Etang de Lindre

Créée le 17/06/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Création de zone humide |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides Restauration de frayères Réduction des étiages |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2005 décembre 2005 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 2 - Étangs |

| Type de milieu (SDAGE) | Régions d’étangs |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres | Zone Humide d’importance internationale dans le cadre de la convention de RAMSAR, zone Natura 2000 (intérêt européen), ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), ENS prioritaire (Espace Naturel Sensible de Moselle), |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4112002

|

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’étang de Lindre présente un patrimoine exceptionnel en terme de biodiversité avec un nombre important d’habitats biologiques d’intérêt européen et une grande diversité d’espèces dont de nombreuses protégées au niveau national et européen, et en terme de fonctionnalité hydraulique du secteur par rétention des eaux de crue et soutien d’étiage. Cependant, depuis quelques années, l’étang s’eutrophisait, se comblait et s’atterrissait progressivement par accumulation de matière organique. Cela entraînait à la fois un appauvrissement des richesses environnementales du site, mais également une diminution de la qualité de l’eau et de la fonctionnalité du site vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau. De plus, le piétinement du bétail entraînait par endroits une dégradation des berges.

Afin de lutter contre cette évolution en partie naturelle et de rétablir une dynamique favorisant le retour de la biodiversité et une meilleure fonctionnalité de cet étang d’origine artificielle, un programme d’études, complémentaire au suivi environnemental habituel, permettant de caractériser l’état initial de la qualité environnementale du site a été réalisé en 2003. Il a permis de déterminer les problématiques environnementales et de définir un programme de restauration ambitieux.

Le programme de restauration comprend deux volets étroitement liés : un volet hydraulique et un volet de travaux de restauration écologique :

- La création et l’entretien de 22 mares

- La diversification et le rajeunissement des habitats aquatiques

- Les protections ponctuelles de quelques berges

- Les plantations de 1800 arbres et arbustes

- La création d’ilots afin de procurer aux oiseaux des sites de reproduction hors d’atteinte des prédateurs

- Les travaux d’aménagements d’exutoires

- Le curage des fosses de pêche

Suite à ces travaux, la mise en place d’une gestion écologique et pérenne du site, complémentaire aux aménagements réalisés, ainsi que d’un suivi permettant d’évaluer l’impact des travaux, est également prévue. L’activité de pisciculture extensive, considérée comme le seul outil valable combinant valorisation économique et gestion agri-environnementale du site, sera poursuivie.

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS