Démantèlement du barrage de Blois

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Intervention sur contrainte aux écoulements |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2009 novembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400565

|

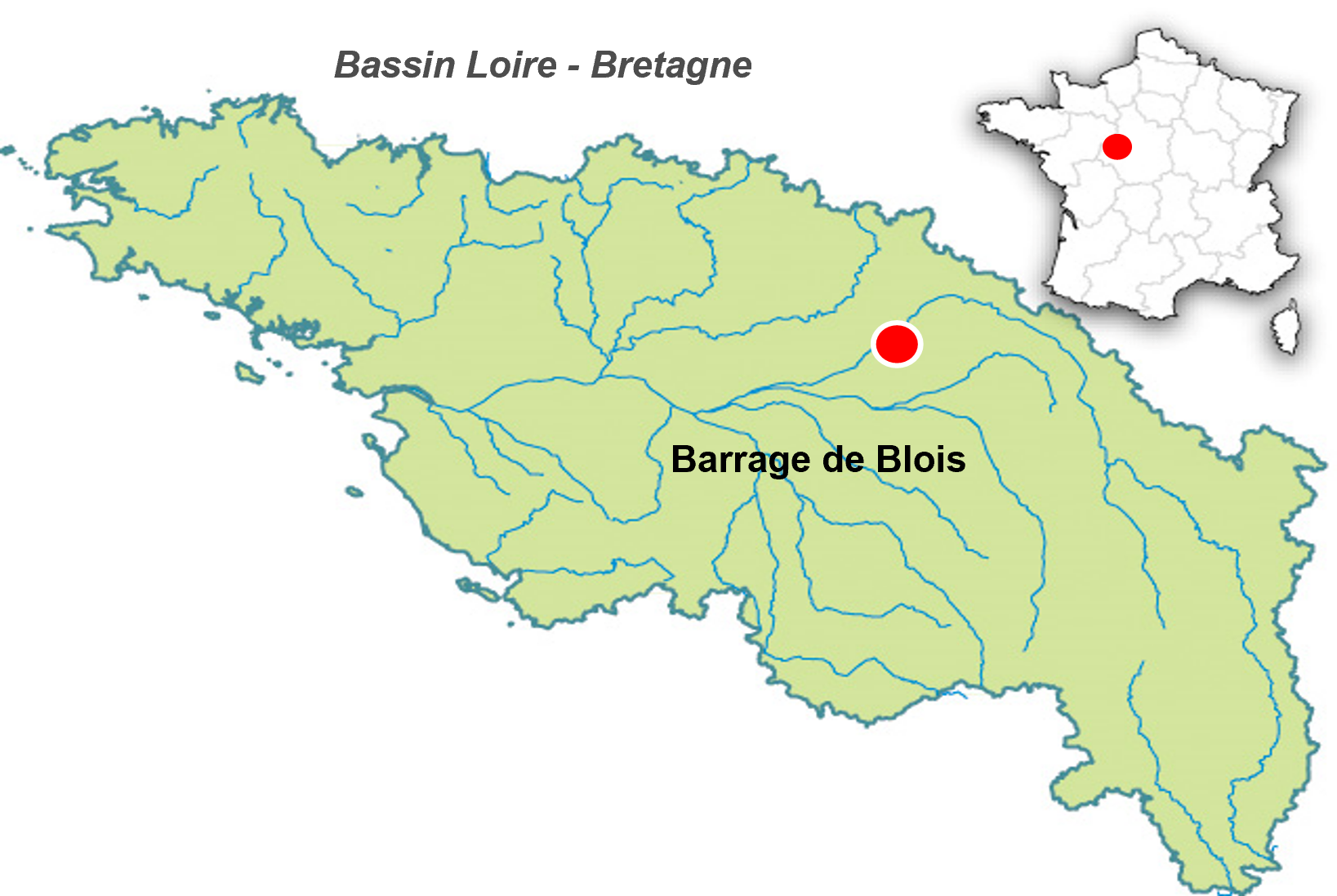

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | LOIR-ET-CHER |

| Localisation | VINEUIL |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Gestion des milieux ouverts du domaine public fluvial: Pasto'Loire

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Pâturage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 400.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

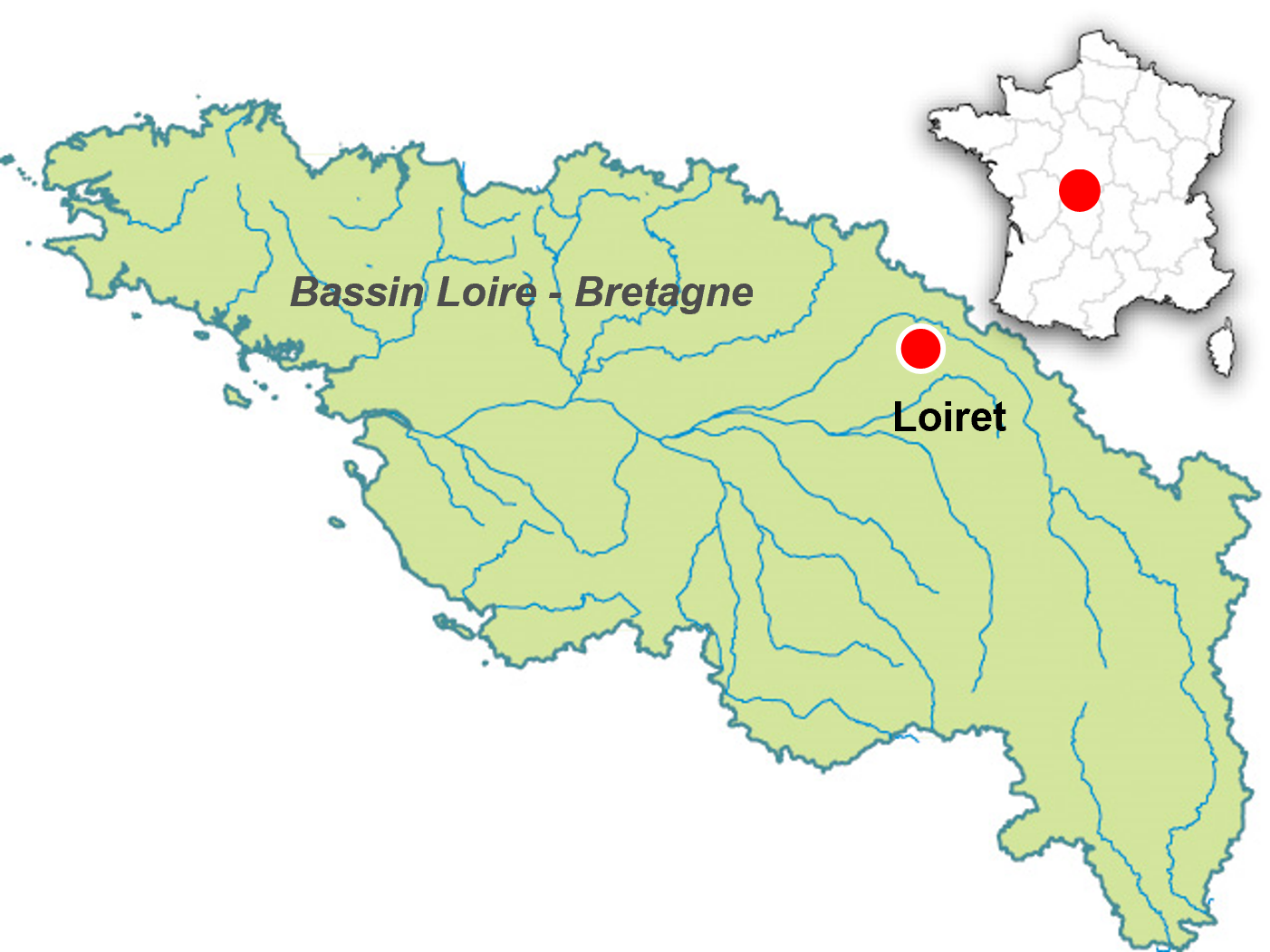

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | LOIRET |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Restauration de 40 annexes hydrauliques de la Loire et de la Vienne

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Creusement, reconnexion d'annexes hydrauliques |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Restauration de frayères |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2226.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

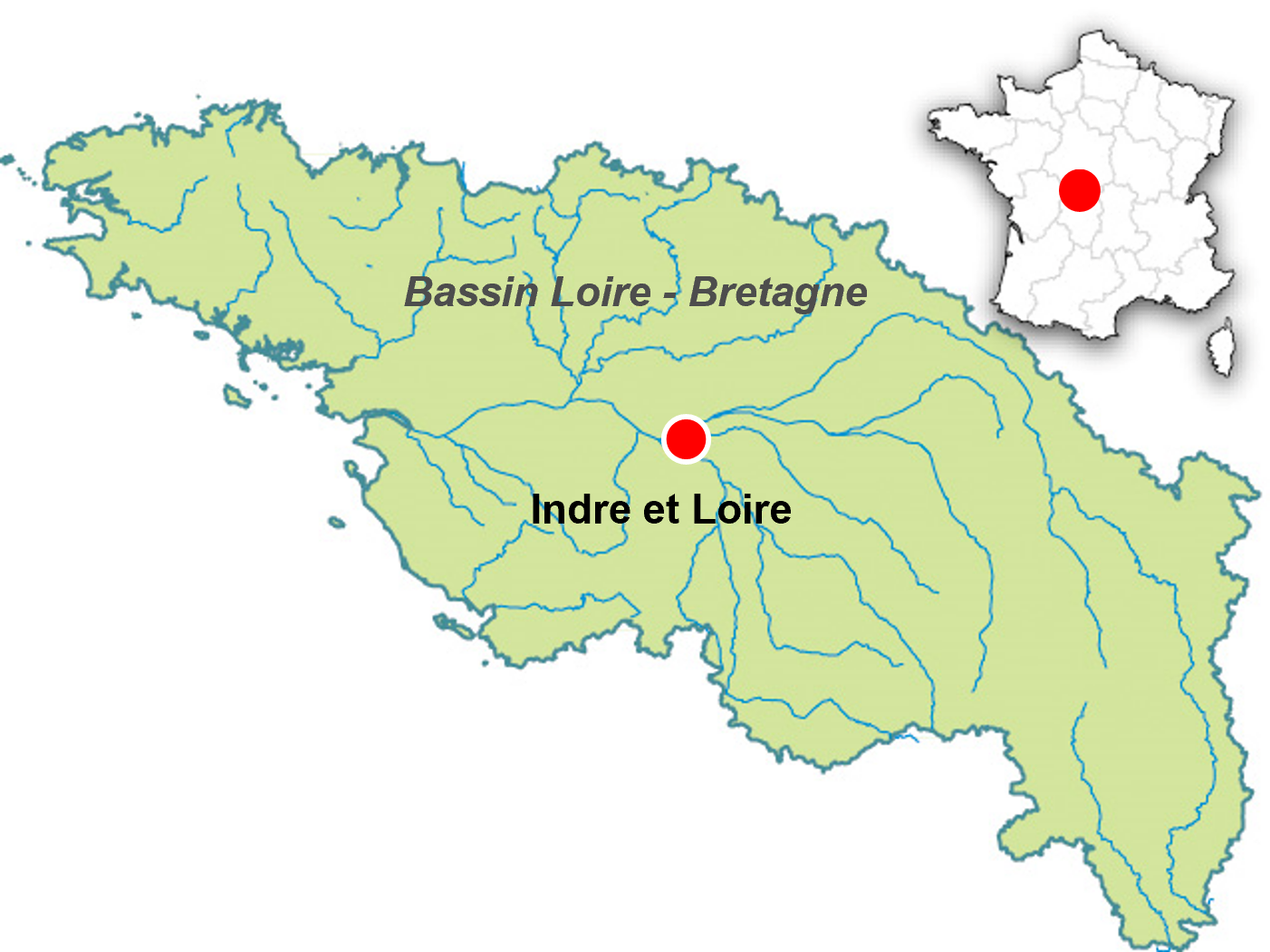

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | INDRE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Intervention en faveur des vallées alluviales d'intérêt majeur de la région Centre

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides Fonctionnalité du cours d’eau Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

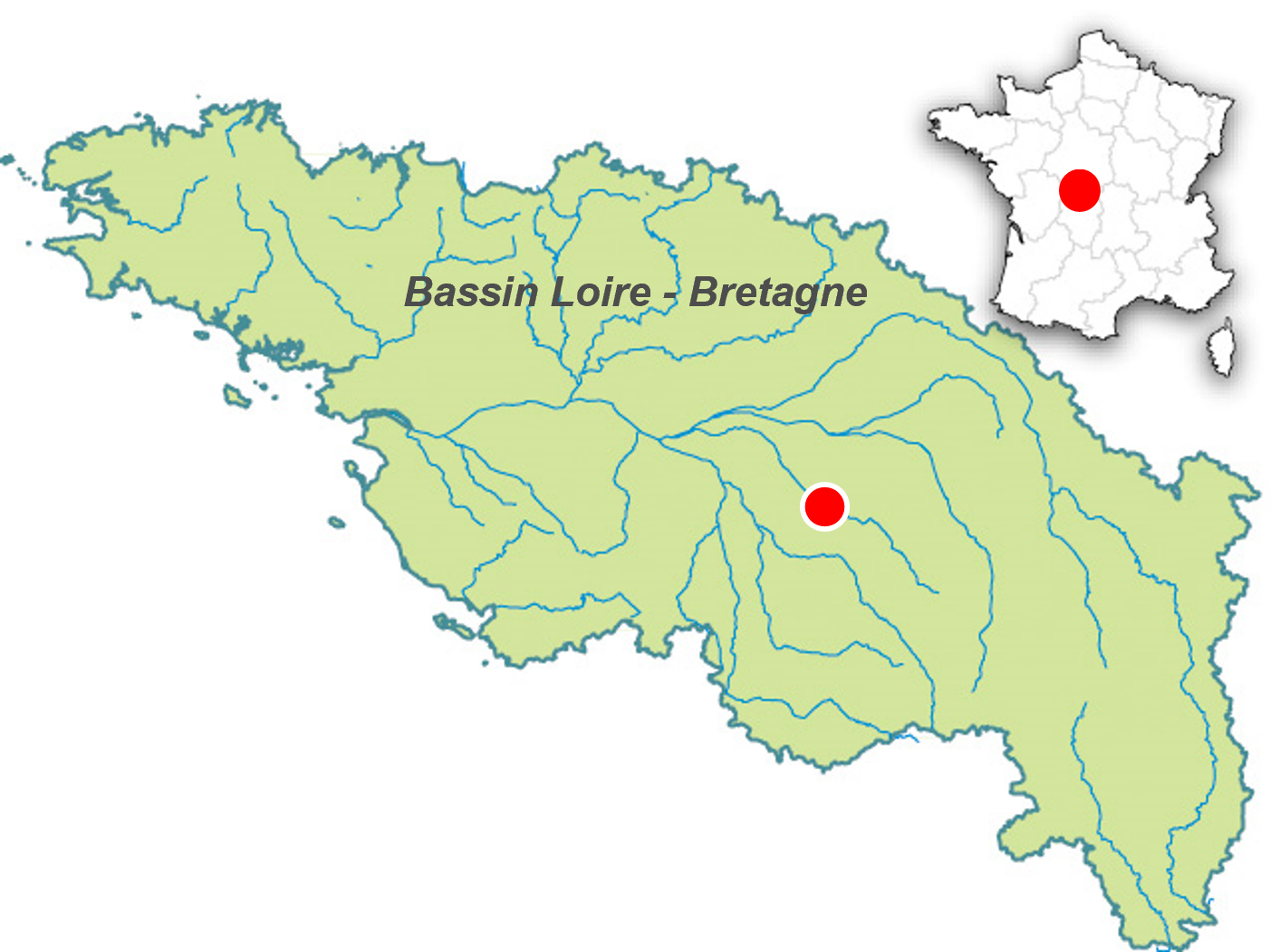

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

L’action s’est concentrée sur les grandes vallées alluviales de la Loire et de ses principaux affluents que sont le Cher et l’Indre. À l’intérieur de ces vastes entités, quarante-cinq sites naturels remarquables recouvrant près de 2 000 hectares ont été définis comme des territoires à enjeux sur lesquels se sont déroulées les interventions opérationnelles.

Les actions mises en œuvre s’articulent autour de la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. Des plans de gestion ou études préalables ont ainsi été réalisés, permettant d’évaluer les richesses biologiques et la fonctionnalité des zones humides, et de définir des objectifs de restauration et d’entretien. Des indicateurs et suivis scientifiques ont été mis en place, portant essentiellement sur la ressource en eau et la qualité du milieu ainsi que sur l’analyse de la fonctionnalité biologique des milieux ouverts et des forêts alluviales. Des espèces indicatrices de la reconquête des milieux ont été particulièrement suivies.

En partenariat avec le Laboratoire de géographie physique (CNRS, UMR 8591, Paris 1), des recherches portant sur la dynamique fluviale, l’étude des paléo-chenaux, l’histoire de l’occupation du fleuve ou le fonctionnement sédimentaire ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du fleuve et d’adapter certaines mesures d’entretien des milieux ouverts.

Des opérations d’animation foncière sur le réseau d’espaces naturels auront permis de renforcer le réseau d’espaces protégés par le CEN Centre. L’opération aura essentiellement consisté en des démarches de contractualisation et de signatures de chartes et de sensibilisation des élus à Natura 2000.

Des opérations de restauration et d’entretien des milieux préservés ont également été assurées.

Enfin, pour contribuer à mieux faire connaître et reconnaître les vallées alluviales et leurs milieux naturels, différentes animations ont été organisées et des sites ont été aménagés pour l’accueil du public.

Observatoire de l'avifaune nicheuse des grèves sur le bassin de la Loire

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | PAYS DE LA LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Du fait de leur géomorphologie, la Loire et l’Allier possèdent des milieux particuliers que sont les îles et bancs de sables peu ou pas végétalisés. Ces formes mobiles accueillent une biodiversité remarquable dont certaines espèces d’oiseaux marins, devenues emblématiques du bassin de la Loire. Toutes sont protégées et certaines sont inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux. Le bassin de la Loire a donc une forte responsabilité pour la conservation de ces espèces à l’échelle nationale et européenne.

Afin de définir une stratégie de conservation globale et concertée des espèces d’oiseaux patrimoniales nichant sur les grèves de la Loire, plusieurs objectifs guident les différents axes de travail :

- coordonner le réseau d’acteurs ;

- assurer un suivi concerté des populations d’oiseaux afin de mieux appréhender certains facteurs influençant l’évolution des effectifs ;

- renforcer les actions de protection et de gestion ;

- développer les actions et outils de sensibilisation et de communication ;

- étudier l’évolution des grèves.

La coordination régionale LPO Pays de la Loire s’appuie sur dix associations locales pour la mise en œuvre des actions de l’Observatoire. Les animateurs des sites Natura 2000 ainsi que les DREAL et DDT sont également associés aux réflexions globales.

En 2011 et 2012, des comptages concertés ont été réalisés par les associations partenaires sur la Loire et l’Allier afin d’estimer au mieux les effectifs nicheurs de sternes et de laridés. D’autres suivis ont été mis en œuvre hors des cours d’eau sur le bassin de la Loire. Les colonies utilisant des sites artificiels ont également été comptabilisées pour mesurer leurs rôles dans la dynamique des populations. Afin d’estimer le succès de reproduction des espèces, certains départements effectuent des suivis complets sur quelques colonies. Dans le département du Maine-et-Loire, un protocole de suivi des dérangements, visant à estimer l’importance de ce facteur dans la dynamique des populations, a été testé. Les suivis précis de la reproduction n’ont permis d’avoir que des résultats partiels sur quelques colonies et le protocole testé en Maine-et-Loire pour mesurer l’importance des impacts liés aux dérangements n’a pas permis d’obtenir de résultats à l’échelle du département.

Parallèlement, un état des lieux des outils existants (panneaux, plaquettes de sensibilisation, outil de suivi de la gestion des milieux, etc.) a été réalisé. Par ailleurs, une synthèse sur les arrêtés de protection de biotope spécifiques aux espèces nicheuses sur les grèves a permis de dresser un bilan à l’échelle du bassin de la Loire. Suite à la synthèse sur les outils utilisés, cinq mille autocollants destinés à être apposés sur les canoës et kayaks ont été réédités et deux chartes graphiques ont été définies afin d’homogénéiser les panneaux de signalisation : l’une pour les sites faisant l’objet d’un APPB et l’autre pour les sites non protégés.

Enfin, concernant l’évolution des bancs de sable, six sites de référence ont été identifiés et font l’objet d’analyses diachroniques sur la base de différents indicateurs. Les résultats sont attendus pour 2013.

Publication du recueil : 2013

Action pour la conservation du pélobate brun

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 décembre 2008 |

| Surface concernée par les travaux | 100.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Réserve Naturelle Nationale |

| Autres | Réserve naturelle nationale de Chérine |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | INDRE |

| Localisation | MEZIERES-EN-BRENNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le pélobate brun (Pelobates fuscus) est une des espèces les plus menacées de France. Cet amphibien d’Europe centrale n’est en effet plus connu que de quelques très rares stations d’Alsace et de Lorraine. En 1984, une station a été découverte dans l’Indre en Brenne, séparée du reste de l’aire de distribution par un hiatus de plusieurs centaines de kilomètres. En 2010, l’espèce a également été trouvée dans le Loiret. Le pélobate brun se rencontre dans des plaines aux sols sableux faciles à fouir, au voisinage des pièces d’eau.

Le projet vise à rechercher l’espèce dans les habitats voisins aux conditions comparables, réaliser des comptages des mâles chanteurs, réunir des informations sur les conditions d’observation. Ce recueil d’informations doit permettre de mieux connaître l’espèce afin de maintenir ou d’adapter les mesures de gestion dans les sites qu’elle fréquente.

En 2008, la prospection standard menée depuis 2001 s’est poursuivie par :

- des écoutes nocturnes et diurnes sur les places de chant de mars à mai ;

- des recherches à vue des pontes et des adultes en déplacements migratoires en mars-avril.

Les autres espèces d’amphibiens et de reptiles ont aussi été recensées : ces données apportent des renseignements sur la modification du milieu et les chances de contacter le pélobate brun.

Ces prospections ont eu lieu au cours de huit soirées et quatre journées. Elles se sont étendues sur l’ensemble des sites où l’espèce était connue et les sites alentours.

De manière générale, les suivis réguliers ont montré la très grande rareté de l’espèce avec seulement trois observations directes depuis 1984 et quarante-six contacts auditifs entre 2000 et 2011. Soit une moyenne d’environ quatre mâles chanteurs notés chaque année, avec de plus des variations interannuelles des effectifs importantes, liées aux conditions climatiques et à l’assèchement plus ou moins précoce des places de chant.

Publication du recueil : 2013

Gestion des arrêtés de protection de biotopes ligériens des sternes sur le déprtements du Loiret

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

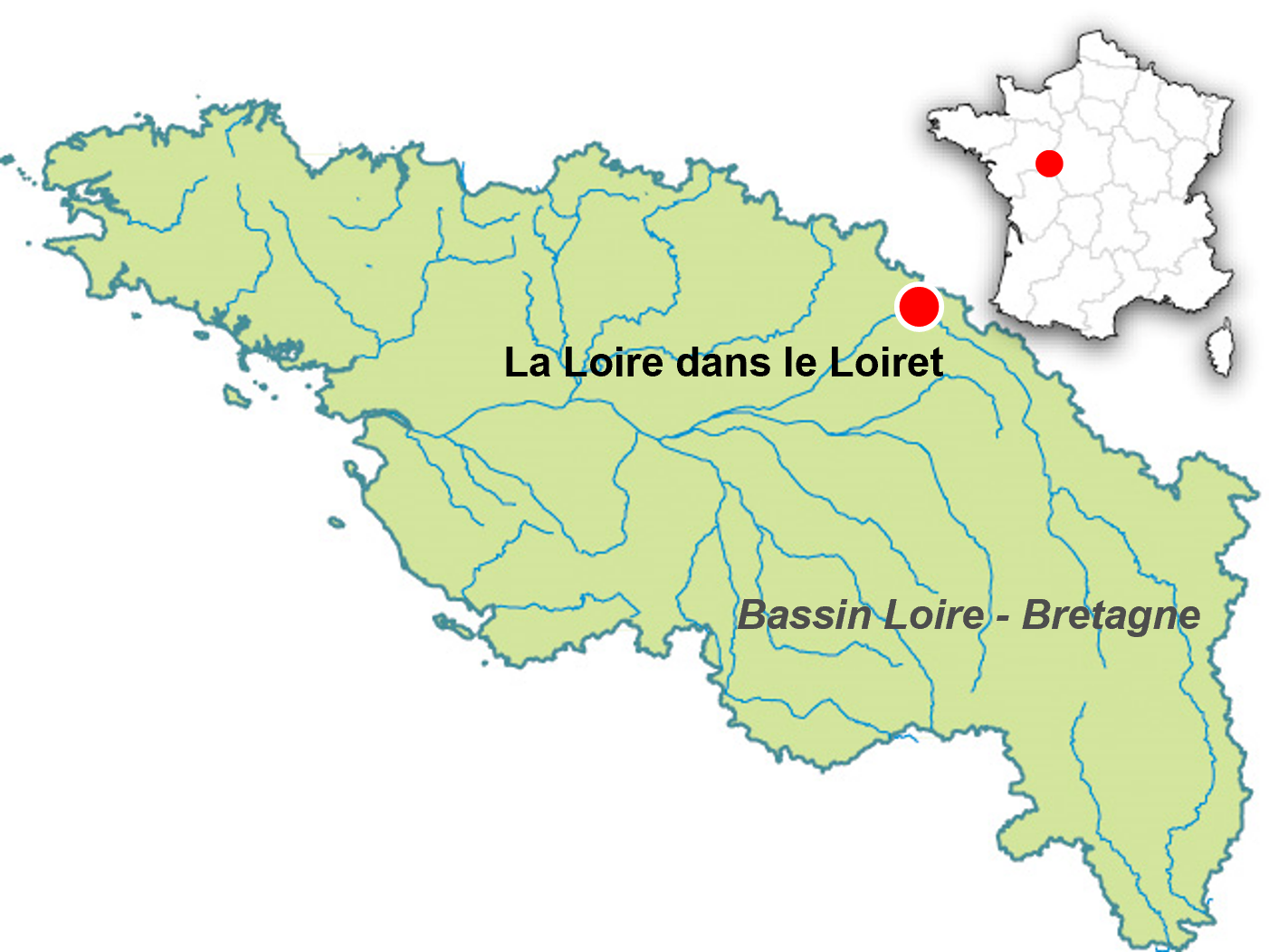

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Département | CENTRE-VAL DE LOIRE |

| Localisation | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Dans le Loiret, le lit mineur de la Loire dans son ensemble accueille plusieurs habitats d’intérêt communautaire et la nidification de plusieurs espèces dont la sterne. Le fleuve est également très fréquenté par les hommes et les mesures de protection se révèlent de plus en plus impératives.

Il s’agit de préserver du dérangement les sternes qui se reproduisent sur les îlots et grèves de la Loire. Cela passe par la sensibilisation des utilisateurs du fleuve, à travers rencontres et panneautage des îlots.

Le suivi des colonies de laridés est réalisé chaque année depuis les années 1980 par une dizaine d’observateurs. Les résultats font l’objet d’un rapport annuel. Les panneaux sont installés chaque année sur une dizaine de sites, correspondant aux colonies majeures les plus soumises au dérangement. Certains acteurs du canoë-kayak participent à ce panneautage. Près de 2 000 plaquettes ont été distribuées à environ quatre-vingts destinataires pour une diffusion plus large. Environ 500 autocollants ont été envoyés aux neuf loueurs de canoë-kayak du département.

Publication du recueil : 2013

Animation du site Natura 2000 des Basses vallées angevines

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux | 9200.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | 4 - Terres agricoles inondées de manière saisonnière |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides ponctuelles |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

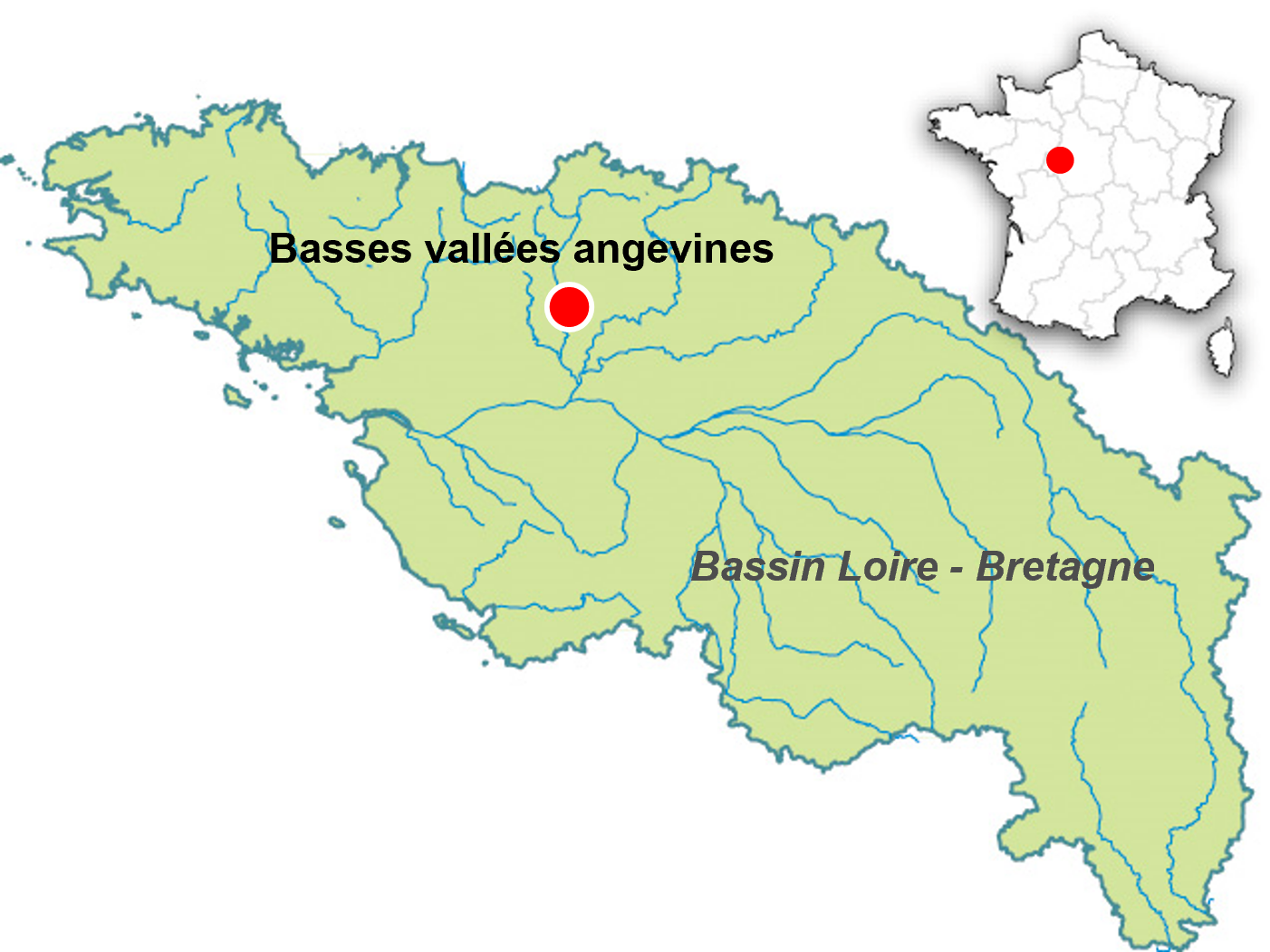

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | PAYS DE LA LOIRE |

| Département | PAYS DE LA LOIRE |

| Localisation | MAINE-ET-LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Situées au nord d’Angers, les Basses vallées angevines constituent un ensemble de plus de 9 200 hectares dans les vallées alluviales du bassin hydrographique de la Maine (Mayenne, Sarthe et Loir). Ces vallées, composées à 67 % de prairies, sont des zones d’alimentation, de halte migratoire et de nidification pour de nombreux oiseaux d’intérêt communautaire.

Les objectifs de préservation définis dans le document d’objectifs se déclinent selon les trois grands types de milieux:

- les prairies, avec la mise en place de mesures agro-environnementales territorialisées en faveur du râle des genêts (dates de fauche retardées notamment) ;

- les boisements, à travers un entretien extensif et concerté du réseau bocager et la mise en place d’une réglementation pour limiter l’extension des peupleraies ;

- le milieu aquatique, par des opérations de restauration et d’entretien du réseau hydraulique selon des modalités favorables aux espèces et aux habitats (favoriser le libre écoulement de l’eau ; restaurer et entretenir les boires, fossés et mares ; lutter contre les espèces envahissantes…).

L’animation du site doit permettre de développer des projets en faveur des Basses vallées angevines. Elle touche trois types de public :

- l’animation vers les secteurs agricoles

- l’animation vers les secteurs non-agricoles

- l’animation vers le jeune public

Grâce à l’animation en direction du public non agricole, les premiers contrats Natura 2000 de restauration de milieux ont été signés :

- sur bocage et ripisylve à Angers ;

- sur prairies (après peupleraie) à Sainte-Gemmes-sur-Loire ;

- sur prairies (après friche) et éléments du bocage à Villevêque.

D’autres projets sont à l’étude.

Publication du recueil : 2013Remise en état du ruisseau de la Rivaille suite à des travaux de curage et de rectification illégaux à Vigoux

Créée le 22/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2011 septembre 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 290 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Rivaille |

| Distance à la source | 0.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.10 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.50 m

|

| Pente moyenne | 7.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Réservoir biologique au sens de l'article L. 214-17 du CE |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0420 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

INDRE (36) |

| Communes(s) |

VIGOUX (36239) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

580 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Onema et Service instructeur : procureur de la République et DDT de l’Indre. |

| Maître d'ouvrage |

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

|

| Contacts | François Pellerin |

| 06 70 29 44 29 |

| Maître d'ouvrage |

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

L'agricuteur exploitant des terrains concernés, responsable de la remise en état.

|

| Contacts |

François Pellerin 06 70 29 44 29 François Pellerin 06 70 29 44 29 |

Référence(s) bibliographique(s)

Modification de la géométrie du lit mineur de l’OEuf à Pithiviers-le-Vieil

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2011 juillet 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 800 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Oeuf |

| Distance à la source | 15.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.53 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR93A |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400524

FR2400523

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Département(s) |

LOIRET (45) |

| Communes(s) |

PITHIVIERS-LE-VIEIL (45253) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

11 660 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 12 560 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Seine-Normandie (40 %) ; Conseil départemental du Loiret (30 %) ; - Conseil régional du Centre (10 %) ; Syndicat mixte de l’OEuf et de l’Essonne (20 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, DDT du Loiret - Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du Loiret (FDAAPPMA 45) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte de l'Oeuf et de l'Essonne (SMOE)

|

| Contacts | |

|

SMOE - 1, allée de la Mairie-Ecoles

45590 Ondreville-sur-Essonne

smoe@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS