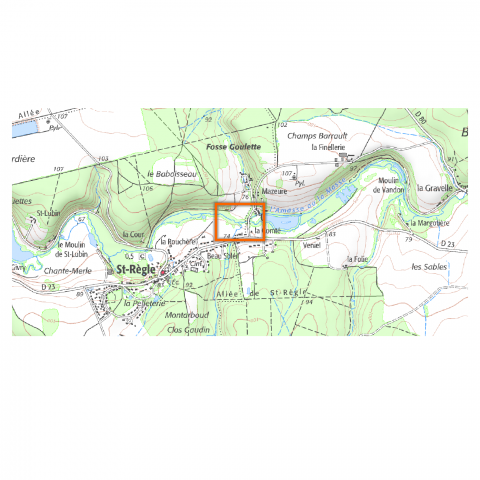

Suppression des merlons de curage pour reconstituer le matelas alluvial de l’Amasse à Saint-Règle

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 13/11/2017

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2010 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Amasse |

| Distance à la source | 25.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

7.00 m

|

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.45 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2222 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

SAINT-REGLE (37236) SOUVIGNY-DE-TOURAINE (37252) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Réduire les risques inondation.

Améliorer les capacités auto-épuratoire du cours d'eau.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">L’Amasse est un affluent rive gauche de la Loire. Long de 25 km, il prend sa source dans la forêt de Chaumont. Son bassin versant de 136 km2 est localisé dans les départe­ments du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. Les zones fo­restières et les grandes cultures occupent la moitié amont du bassin alors que les zones de pâturage sont majori­taires sur l’aval.</p><p style="text-align: justify;">D’importantes concentrations en nutriments (phosphore, nitrates) et en matières en suspension impactent signi­ficativement la qualité de l’eau de l’Amasse. Une faible capacité auto-épuratrice combinée à des concentrations élevées en nutriments favorise le phénomène d’eutrophi­sation visible dans cette rivière (proliférations végétales).</p><p style="text-align: justify;">Des travaux de rectification du lit de l’Amasse ont été ré­alisés des années 1950 aux années 1980. Lors des travaux de recalibrage, le cours d’eau a été élargi et les matériaux de curage n’ont pas été exportés : ils ont été déposés sur les rives formant à certains endroits, des amas de 0,5 à 2 m3 par mètre linéaire (ml).</p><p style="text-align: justify;">Leurs im­pacts sur le fonctionnement de l’Amasse sont nombreux :</p><ul><li style="text-align: justify;">diminution des connexions latérales par la pré­sence de ces merlons de curage qui cloisonnent la rivière dans son lit mineur. Les milieux aqua­tiques (zones humides, annexes hydrauliques, etc.), autrefois alimentés en période de crues, se retrouvent déconnectés du lit mineur ;</li><li style="text-align: justify;">suppression des zones d’expansion des crues qui augmente les risques d’inondations, avec des enjeux urbains et agricoles en aval et en amont des travaux de recalibrage ;</li><li style="text-align: justify;">surélargissement du lit mineur provoquant l’homogénéisation des écoulements, des faciès ainsi que des habitats ;</li><li style="text-align: justify;">diminution de matériaux mobilisables, due aux prélèvements dans le lit mineur lors du cu­rage, responsable de son incision.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">L’ensemble de ces facteurs est préjudiciable à une bonne diversité des habitats, notamment pour l’an­guille et le brochet dont les populations diminuent sur ce bassin versant. La truite est également absente à cause des nombreuses perturbations (rupture de la continuité écologique, destruction des habitats de reproduction suite au curage, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Les merlons de curage sont colonisés par une ripisylve trop dense, responsable d’un ombrage excessif. L’en­tretien des berges par les propriétaires est difficile (problème d’accessibilité). On observe la formation d’embâcles impactant également les écoulements.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, un seuil infranchissable, à la confluence avec la Loire, forme un obstacle à la continuité écolo­gique. Sur l’ensemble de cette rivière, on a recensé plus d’une dizaine d’anciens seuils de moulins.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">L’Amasse est une rivière « non domaniale » dont l’entretien est de la responsabilité des propriétaires riverains en contrepartie de droit d’usages. Mais, au cours du XXe siècle, l’intérêt économique s’est es­tompé avec la disparition des activités de meunerie et des activités industrielles utilisant la force motrice, ainsi qu’avec le recul de l’élevage dans la vallée. Les propriétaires riverains ont progressivement arrêté l’entretien de la rivière, entraînant le développe­ment anarchique de la végétation rivulaire et provo­quant d’importantes perturbations du fonctionne­ment hydraulique de la rivière.</p><p style="text-align: justify;">De plus, à la fin de ce siècle, des pollutions chro­niques et parfois massives sont constatées. Elles sont surtout liées au développement d’une urbanisation non maîtrisée (eaux résiduaires) ou aux rejets de nouvelles activités industrielles ou agroalimentaires.</p><p style="text-align: justify;">À leur création, les deux syndicats de rivière existants sur l’Amasse (un par département), ont pour objectifs :</p><ul><li><p style="text-align: justify;">de permettre un meilleur entretien du cours d’eau ;</p></li><li><p style="text-align: justify;">de réduire les dysfonctionnements hydrauliques ;</p></li><li><p style="text-align: justify;">d’identifier les sources de pollution.</p></li></ul><p style="text-align: justify;">En 1996, pour assurer une gestion globale et cohé­rente de la rivière, ces deux syndicats fusionnent. Une étude globale ou « contrat vert rivière propre » abou­tit à des travaux d’entretien de la végétation et de stabilisation des berges durant la période 1999-2003.</p><p style="text-align: justify;">Suite à un bilan de ces travaux, un contrat territorial relatif à l’entretien et à la restauration de l’Amasse et de ses affluents est établi pour une durée de cinq ans (2010-2014) dont les actions visent à atteindre les objectifs de bon état écologique. Les actions de ce contrat concernent principalement :</p><ul><li style="text-align: justify;">la restauration de l'hydromorphologie via des recharges sédimentaires;</li><li style="text-align: justify;">des suppressions de merlons laissés par les curages successifs;</li><li style="text-align: justify;">des effacements d'ouvrages pour restaurer la continuité écologique.</li></ul><p style="text-align: justify;">La mise en place de ce contrat fait l'objet de concertation au travers de réunions publiques et de plaquettes d'informations pour sensibiiser les propriétaires et riverains à la restauration des milieux aquatiques et faciliter l'acceptation de l'opération avant sa réalisation.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Cette opération de restauration se déroule sur quatre ans (2010-2013) en plusieurs phases de travaux. Elle concerne surtout la commune de Saint-Règle mais aussi, en 2013, celle de Souvigny-de-Touraine.</p><p style="text-align: justify;">En préalable à cette opération, l’entretien ou la coupe de la ripisylve est nécessaire pour faciliter l’ac­cès des engins de chantier au cours d’eau, en vue de reprendre les merlons de curage et restaurer une ri­pisylve jugée localement trop dense.</p><p style="text-align: justify;">Les merlons sont terrassés pour créer des banquettes dans le lit mineur de l’Amasse (resserrement de la section d’écoulement du lit mineur par terrassement des matériaux en alternance rive gauche et rive droite) et reconstituer le matelas alluvial grâce à la réinjection des matériaux initialement retirés. Cette recharge en matériaux indigènes est complétée avec des granulats de carrière. Des cordons de cailloux sont déposés pour protéger les banquettes contre une trop forte érosion ; des radiers sont réalisés entre les banquettes. Celles-ci ne sont pas ensemencées ni stabilisées par du génie végétal afin que le cours d’eau puisse les remobiliser naturellement.</p><p style="text-align: justify;">En accompagnement de ces travaux, le Syndicat de l’Amasse d’Indre-et-Loire met en place, avec les pro­priétaires des moulins, une ouverture hivernale coor­donnée des ouvrages (novembre et décembre) pour restaurer la continuité du transport sédimentaire.</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p>Aucune.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial est réalisé en 2010 au Moulin Givry, quelques kilomètres en aval du secteur restauré. Il s’appuie sur un inventaire du peuplement piscicole réalisé par pêche à l’électricité (IPR) et une analyse de la faune macro-invertébrée benthique grâce au protocole IBGN (indice biologique global normalisé). Par ailleurs, un programme d’analyses sur la physico-chimie classique et les pesticides est mis en œuvre par le syndicat de l’Amasse, au niveau de cinq stations réparties sur le linéaire du cours d’eau. Un suivi post-travaux a été fait sur la même station en 2015 pour les deux indices. Il est prévu de poursuivre ce suivi dans le cadre du nouveau contrat territorial.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Bien qu’il n’y ait pas eu de suivi hydromorphologique, la veille visuelle des aménagements réalisés a permis de constater que les secteurs restaurés ont retrouvé une bonne diversité d’écoulements et des substrats diversifiés. Les matériaux des merlons de curage ré­introduits dans le lit mineur ont rapidement été re­mobilisés. Un an après travaux, les banquettes non ensemencées se sont végétalisées, permettant leur stabilité et le retour d’une connexion latérale.</p><p style="text-align: justify;">L’analyse comparative pré et post travaux montre pour ce cours d’eau l’apparition d’un groupe polluosensible de trichoptères (macro-invertébrés), les <em>Glossosomati­dae</em>, indicateur d’une amélioration de la qualité bio­logique. Cependant, la population d’invertébrés ben­thiques reste majoritairement composée de taxons polluorésistants, indicateurs d’une perturbation de la qualité physico-chimique du cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Par ailleurs, la densité de chabots (<em>Cottus gobio</em>) a été multipliée par 25. Ce changement indique que le milieu restauré présente des habitats favorables à cette espèce tels que des écoulements plus rapides et un matelas alluvial graveleux. On note également l’apparition d’espèces telles que le barbeau fluviatile ou le chevesne, qui traduit une légère amélioration de la qualité du peuplement pisciaire.</p><p style="text-align: justify;">Les aménagements réalisés au cours de ces quatre an­nées de travaux ont redonné au cours d’eau sa place dans le paysage et un accès plus aisé aux riverains.</p><p style="text-align: justify;">Aucun effet sur les quelques inondations survenues depuis la réalisation de ces travaux n’a été relevé.</p><p style="text-align: justify;"> Le point fort de cette action est son coût peu oné­reux. L’action d’arasement des merlons de curage s’inscrit dans les actions ambitieuses de restauration des syndicats de l’Amasse réalisées dans le cadre du contrat 2010-2014.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">L’opération a été valorisée à de nom­breuses reprises au sein du contrat terri­torial de restauration de l’Amasse. Deux plaquettes d’informations mises à disposition des propriétaires riverains ainsi qu’en mairie permettent principalement de sensibiliser la population à l’éco­logie aquatique.</p><p style="text-align: justify;">Des animations ont été faites dans le cadre de la se­maine des rivières en 2013 auprès des écoles. Lors de cette même semaine, une journée a été dispensée auprès des étudiants et des élus pour présenter les techniques de restauration.</p><p style="text-align: justify;">En 2014, des panneaux d’informations sur le contrat territorial ont été implantés sur des espaces publics auprès de la rivière dans toutes les communes traversées.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

73 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 4 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 77 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire Bretagne : 50 % ; Conseil régional Centre - Val-de-Loire : 30 % ; - Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique (FNPF), - FNPF-EDF, - Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques locale : 8 % ; Syndicats de l’Amasse : 12%. - Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques d’Indre-et-Loire - (FDAAPPMA 37) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), FDAAPPMA 37. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de l'Amasse et de ses affluents d'Indre-et-Loire (SAEAA)

|

| Contacts | Emeline Rouxel |

|

BP 145 - 37 401 Amboise Cedex

07 76 08 61 50

syndicat-amasse37@hotmail.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Contrat territorial de l’entretien et de la restauration de<br />l’Amasse et de ses affluents (2010-2014). SAEAA et SIERRA.<br />2009, 36 pages<br />• Bilan du contrat de restauration de l’Amasse en fin d’année<br />2014. SAEAA et SIERRA. Janvier 2014, 21 pages.<br />• Présentation du programme de travaux de l’année 3.<br />Conseil Syndical du 07 mars 2012. SAEAA et SIERRA. Mars<br />2012, 12 pages<br />• Note arasement des merlons de curages. SAEAA et SIERRA.<br />2015, 2 pages<br />• Lettre d’information n°1. SAEAA et SIERRA. 2011, 4 pages<br />• Lettre d’information n°2. SAEAA et SIERRA. 2013, 4 pages</p>

Arasement de deux obstacles transversaux sur l’Arnon à Saint-Georges-sur-Arnon

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 septembre 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Arnon |

| Distance à la source | 120.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

25.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

12.00 m

|

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 13.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR334a |

| Référence du site Natura 2000 |

FR2400531

|

| Code ROE |

15475

15476

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE (36) |

| Communes(s) |

SAINT-GEORGES-SUR-ARNON (36195) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Mettre les ouvrages en conformité réglementaire.

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Valoriser le site d’un point de vue paysager.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Affluent de la rive gauche du Cher, l’Arnon est une rivière de plaine non domaniale de 2e catégorie piscicole, classée dans la liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’en­vironnement. Long de 150 km, il traverse quatre départe­ments, la Creuse, l’Allier, le Cher et l’Indre. Son bassin ver­sant occupe une superficie de 2 200 km2. Sa vocation est principalement agricole avec une irrigation importante.</p><p style="text-align: justify;">L’Arnon subit dans les années 1970 et 1980 un reprofilage de son lit (recalibrage et curage) suite à un programme d’assainissement des parcelles riveraines et de lutte contre les crues. Afin de compenser la baisse de la ligne d’eau induite par le sur-élargissement du lit, des ouvrages (clapets, seuils, etc.) sont construits en travers du cours d’eau, ou simplement rehaussés pour certains, à raison d’un ouvrage par kilomètre en moyenne.</p><p style="text-align: justify;">Le recalibrage, auquel s’ajoute un taux d’éta­gement important, contribue à la dégradation morphologique de l’Arnon dont l’homogénéi­sation des écoulements et des habitats, et des ruptures de la continuité sédimentaire et biolo­gique. Ce cloisonnement favorise l’envasement (de l’ordre du mètre par endroits) et le réchauf­fement des eaux. La qualité de l’eau est égale­ment dégradée par de fortes concentrations en nitrates et pesticides.</p><p style="text-align: justify;">Sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, trois ouvrages influencent l’écoulement de l’Arnon sur plus de 1 500 mètres, dont l’ouvrage de Roussy aval (chute de 0,9 m, constitué de palplanches en travers du lit mineur), le seuil du moulin, en amont (chute de 0,8 m, constitué de deux clapets reposant sur un radier en béton) et un seuil en centre-bourg.</p><p style="text-align: justify;">Ce linéaire de l’Arnon est inclus dans le site Natura 2000 <em>« Îlots de marais et coteaux calcaires au nord­ouest de la Champagne Berrichonne »</em>. Les espèces présentes sont des mollusques (vertigo des moulins, mulette épaisse), des insectes (agrion de mercure, lucane cerf-volant, écaille chinée), des poissons (lam­proie de Planer, chabot commun, bouvière) et des chiroptères (grand rhinolophe, grand murin). La loutre d’Europe et le sonneur à ventre jaune sont également présents à proximité du site.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">L’Onema constate la non-conformité du moulin de Roussy vis-à-vis de la libre circulation et l’illégalité de l’ouvrage de Roussy aval (construit sans autorisa­tion). La commune, propriétaire d’un des ouvrages, est informée par la Direction départementale des territoires (DDT) du Cher des infractions à la régle­mentation.</p><p style="text-align: justify;">La mairie, qui a également pris conscience de l’impact négatif des seuils sur la qualité de l’eau et sur la conti­nuité écologique, a rapidement montré sa volonté de mise en conformité. La gestion des ouvrages relève de la compétence du Syndicat intercommunal d’amé­nagement de la vallée de l’Arnon aval (SIAVAA).</p><p style="text-align: justify;">La mairie de Saint-Georges-sur-Arnon, qui a pris provisoirement la maîtrise d’ouvrage et renoncé à son droit d’eau, souhaite un aménagement global, conciliant les enjeux écologiques, paysagers et ré­créatifs, afin que la population locale se réapproprie la rivière. Le projet intègre donc l’effacement des ouvrages, la restauration du lit de l’Arnon, ainsi que des aménagements récréatifs. La réalisation d’une échancrure dans le seuil amont est préférée à un effacement total, afin de ne pas entraîner une baisse trop importante du niveau d’eau en amont.</p><p style="text-align: justify;">L’Agence de l’eau Loire-Bretagne soutient ce projet ambitieux, le premier dans les départements du Cher et de l’Indre, porté par un maire volontaire et encadré par une équipe de compétences multiples (technicien de rivière du SIAVAA, DDT 36, Fédérations de pêche du département du Cher et de l’Indre, Onema). Le technicien de rivière du SIAVAA assiste la mairie dans le cadre de ce projet (gestion des dossiers, des sub­ventions, des appels d’offres, suivi des travaux).</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Au moulin de Roussy, préalablement aux travaux (durant un an), les deux clapets sont abaissés (été 2012), afin d’observer le comportement de la rivière. En 2013, les clapets et les mécanismes hydrauliques associés sont enlevés. Des échancrures sont réalisées dans le seuil (3 m de large) et le radier en béton (7 m de large), afin de créer une pente douce franchis­sable à l’étiage.</p><p style="text-align: justify;">Au niveau de l’ouvrage de Roussy aval, les palplanches placées en travers du lit sont enlevées, ainsi qu’une partie des protections de berges en rive gauche.</p><p style="text-align: justify;">Des travaux complémentaires sont effectués sur 1 500 m de cours d’eau, entre les deux ouvrages :</p><ul><li style="text-align: justify;">rétrécissement de la section mouillée du lit par créa­tion de banquettes en pied de berges, en rive gauche ;</li><li style="text-align: justify;">écrêtement et remodelage des berges en pente douce avec des plantations d’hélophytes et d’ar­bustes et ensemencement ;</li><li style="text-align: justify;">réhabilitation d’une frayère à brochet dans un an­cien bras de l’Arnon ;</li><li style="text-align: justify;">reconstitution du matelas alluvial (500 m3 granulats).</li></ul><p style="text-align: justify;">Enfin, la mairie réalise des aménagements complé­mentaires : trois pontons de pêche, des sentiers de randonnée pédestre et VTT, re-création d’un par­cours de pêche.</p>

La démarche réglementaire

Arrêté préfectoral de résiliation du droit d'eau fondé en titre

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p style="text-align: justify;">Enlèvement d’embâcles, entretien de la ripisylve, gestion de la végétalisation de l’atterrissement en aval des ouvrages par la commune.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial est réalisé en 2013 entre les deux ouvrages, en zone impactée. Il consiste en un inventaire piscicole et des analyses physicochimiques (température de l’eau, oxygénation, pH, matières en suspension, matières organiques, phosphorées et azotées). Des mesures de suivi après travaux sont mises en place et effectuées en 2015 ; elles portent sur le peuplement piscicole, la qualité de l’eau et le suivi de la frayère. Une nouvelle campagne est prévue en 2017.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">La continuité est rétablie sur 3 500 m de cours de l’Arnon par l’effacement total de l’ouvrage de Roussy aval et par l’effacement partiel du seuil du moulin de Roussy. Ce projet a radicalement modifié l’aspect de la rivière, qui présente désormais une certaine sinuo­sité et une alternance de faciès d’écoulement.</p><p style="text-align: justify;">L’analyse des résultats du suivi post travaux permet­tra d’évaluer l’évolution de la qualité de l’eau et bio­logique du site restauré.</p><p style="text-align: justify;">La Fédération départementale de la pêche de l’Indre constate que la frayère réhabilitée dans l’ancien bras n’est actuellement pas pleinement fonctionnelle avec l’absence de reproduction du brochet notamment.</p><p style="text-align: justify;">Malgré un contexte local difficile, cet ambitieux projet a néanmoins été mené à son terme, grâce à la volonté de la mairie. L’implication du technicien de rivière est également un facteur important. Ce projet a permis de restaurer la rivière, tout en conciliant les enjeux écologiques et les usages qui lui sont associés. Le choix d’une valorisation paysagère (plantation de végétaux au lieu d’une végétalisation naturelle) et les aménagements complémentaires ont grande­ment contribué à l’attractivité du site.</p><p style="text-align: justify;">L’Arnon étant plutôt perçu comme une succession de plans d’eau que comme une rivière, une importante communication a dû être mise en place autour du projet (via la presse, la municipalité et les acteurs impli­qués sur le terrain). Les principales craintes énoncées étant la peur du manque d’eau, les inondations, la dis­parition des poissons et la chute des arbres. Même si la vision de la rivière change, l’opposition reste forte sur le territoire et le travail d’information n’est pas termi­né : un an après les travaux, des critiques sont encore formulées par des pêcheurs via la presse.</p><p style="text-align: justify;">De l’avis du maire et de tous les partenaires, ce projet est une réussite technique et conforme à ses objectifs.</p><p style="text-align: justify;">Les berges de l’Arnon sont un lieu de promenade ap­précié et sont fréquentées pour les bains de soleil et la baignade en période estivale.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet reste isolé sur le bassin versant de l’Arnon, où aucune autre action de restauration de la continui­té n’a été menée, en aval comme en amont. En 2015, l’Agence de l’eau a signé avec le SIAVAA un contrat territorial de cinq ans sur l’Arnon aval, incluant no­tamment la mise au norme de cinq ouvrages.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;"> La municipalité a installé sur le site une série de panneaux expliquant l’opération.</p><p style="text-align: justify;">Des visites sur site sont organisées par le SIAVAA avec les élus des communes et des syndicats voisins, afin de développer une dynamique sur le territoire. La chargée de mission constate qu’ils sont rassurés par le résultat et qu’ils ont plus de facilités à se projeter dans de tels travaux de restaura­tion. Deux films ont été réalisés et sont diffusés sur le territoire et auprès des autres syndicats. Le projet est par ailleurs lauréat des Trophées de l’eau 2015 de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.</p>

Trophées de l'eau de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 2015

Coûts

Coût des travaux et aménagements : 31 230 € (dont effacement et arasement des ouvrages, abattage des peupliers) Coût des travaux complémentaires : 130 680 € (dont restauration du lit mineur, restauration de la ripisylve, aménagement de la frayère) Coût des aménagements complémentaires : 14 370 € (dont installation des pontons) Coûtt du sivi sur deux ans : 1 900 € (un IPR et un prélèvement physicochimique par an)

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

176 280 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 3 000 € HT |

| Coût du suivi | 1 900 € HT |

| Coût total de l’opération | 181 180 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne 67% - Région Centre 24 % - Commune de Saint-Georges-sur-Arnon 9% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Fédérations départementales de pêche 36 et 18 - Bureau d'étude Cariçaie - Entreprise Varvoux (gros oeuvre) - Environnement 41 - SIAVAA |

| Maître d'ouvrage |

Mairie de Saint-Georges-sur-Arnon

|

| Contacts | Jacques Pallas, |

|

Maire de Saint-Georges-sur-Arnon

mairie-st.georges.sur.arnon@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Assistance à la maîtrise d'oeuvre : SIAVAA

|

| Contacts |

Aimie Adelaine, SIAVAA siavaa@orange.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">• Étude complémentaire pour la restauration de la continuité écologique sur les basse et moyenne vallées de l’Arnon: 21 ouvrages hydrauliques - phases 1 et 2. Cariçaie<br />- Bief, mai 2011, 259 p.<br />• Compte-rendu d’inventaire piscicole. FDPPMA de l’Indre. Octobre 2013, 7 p.<br />• Film réalisé à l’occasion des Trophées de l’eau 2015 :<br />http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/trophees_de_leau/trophees_2015<br />• La Nouvelle République - site internet :<br />http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/09/25/Travaux-sur-l-Arnon-Du-beau-travail-2477480<br />http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2015/09/22/Travaux-sur-l-Arnon-des-pecheurs-contestent-2473826<br />• Projet vitrine sur la vallée de l’Arnon (Saint-Georges-sur-Arnon) - Historique et état des deux ouvrages du Roussy :<br />http://www.sage-cher-amont.com/projet-vitrine-sur-lavallee-<br />de-larnon-saint-georgesarnon/</p>

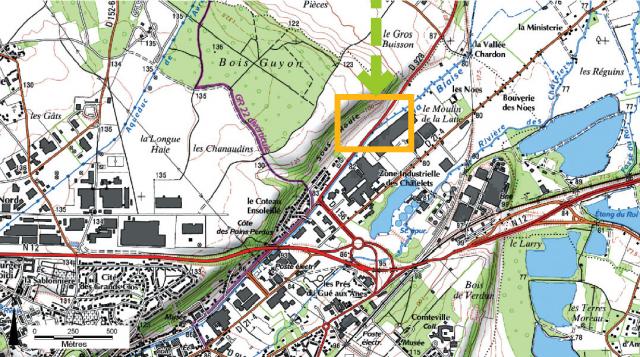

Arasement du vannage du moulin de Reveillon et réaménagement du lit mineur de la Blaise

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 17/06/2010

Créée le 17/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2007 novembre 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 540 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Blaise |

| Distance à la source | 45.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

5.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.84 ‰ |

| Débit moyen | 1.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR251 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

EURE-ET-LOIR (28) |

| Communes(s) |

DREUX (28134) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Rétablir la continuité écologique (piscicole et sédimentaire).<br> </p>

<p>Rétablir des habitats plus courants et naturels.</p>

<p>Améliorer la qualité de l’eau.<br> </p>

<p>Améliorer la qualité paysagère.</p>

Le milieu et les pressions

<p> La Blaise, affluent de l’Eure, est un cours d’eau de première catégorie piscicole de 45 kilomètres de long, qui draine un bassin versant de 485 km2.<br>De nombreux seuils et barrages sont présents sur cette rivière. Ainsi, sur la commune de Dreux, la continuité écologique est interrompue par la présence d’un seuil de moulin d’une hauteur d’environ 1,50 m. L’ouvrage est infranchissable par les poissons même lorsque les vannes sont maintenues ouvertes. Les matériaux solides sont bloqués en amont de l’ouvrage. Le bief formé par la retenue mesure 15 mètres de large sur 540 mètres de long. La présence de cet ouvrage favorise le ralentissement des écoulements et le réchauffement de l’eau et entraîne des phénomènes d’eutrophisation et d’envasement.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> L’ouvrage n’a plus aucun usage hydraulique ni socio-économique, d’où l’inutilité de sa conservation. Le moulin a déjà été démantelé et aucun droit d’eau ne subsiste. En accord avec le propriétaire et dans le cadre du programme trisannuel de restauration et d’entretien de la Blaise, le syndicat intercommunal de la vallée de la Blaise (SIVB) initie la suppression de cet ouvrage conformément aux objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau. Par souci de cohérence, sept autres ouvrages sont démantelés ou rendus franchissables, dont trois en aval du moulin de Réveillon.</p>

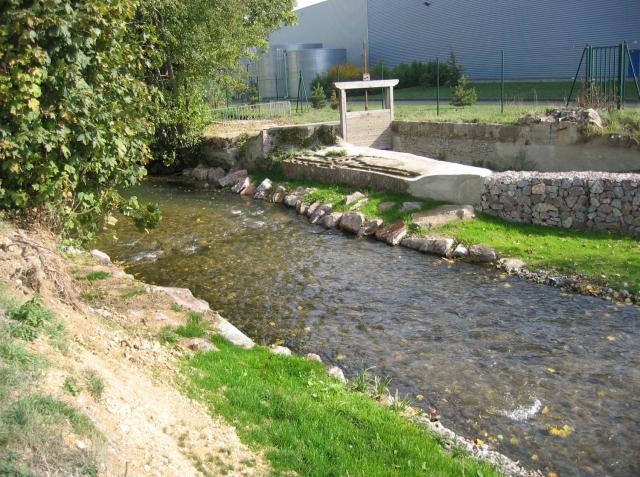

Les travaux et aménagements

<p> Les travaux consistent à démanteler le vannage du moulin et à araser le seuil existant. La fosse de dissipation est comblée par des granulats grossiers. En amont de l’ouvrage, des mesures complémentaires sont mises en place pour redonner au cours d’eau sa largeur originelle. Un lit d’étiage, très légèrement sinueux de cinq mètres de large est créé. Par mesure de précautions, les berges sont stabilisées par techniques végétales.</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p> Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p> Le bureau d’étude choisi pour ce projet réalise, l’année des travaux, un état initial portant sur les invertébrés et les diatomées. Les protocoles utilisés respectent la norme NF T90-350 pour l’indice biologique global normalisé (IBGN) et la norme NF T90-354 pour l’indice biologique diatomique (IBD).<br />Depuis les travaux, la fédération de pêche du secteur effectue une pêche électrique. Un nouveau suivi IBGN et IBD est prévu pour 2010 et 2012. Un bureau d’étude réalisera cette investigation. Le suivi est prévu pour une période de six ans.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> Depuis les travaux, on observe un décolmatage du substrat, offrant des frayères potentielles pour la truite fario. Une légère érosion du lit mineur est observée juste après les travaux, elle semble s’être stabilisée, ce qui peut être interprété comme l’atteinte d’un certain « profil d’équilibre ». La ripisylve est quasi inexistante. Des plantations seront éventuellement effectuées si la reprise ne se fait pas naturellement.<br>La pêche à l’électricité permet de recenser l’anguille, le chabot, le goujon, la loche franche, le vairon et la truite fario. Les truites capturées sont pour la plupart des truitelles sauvages. Par mesure de précaution et en raison des contraintes latérales fortes (présence d’une route et d’une zone industrielle de part et d’autre du cours d’eau) les actions sur les berges en amont de l’ouvrage sont relativement lourdes. Le maître d’ouvrage estime aujourd’hui que les efforts de diversification sur cette partie du cours d’eau pourraient être plus importants. Plus de sinuosité pouvait être donné au cours d’eau et les protections auraient pu se limiter à la partie concave des sinuosités les plus proches de la route et du grillage.<br>Bien que l’accès au site soit peu aisé, les riverains manifestent néanmoins leur satisfaction face aux résultats. De même, déchargé des obligations d’entretien du vannage, le propriétaire de l’ouvrage se déclare satisfait.<br>Sur les huit seuils ou barrages traités, aucun droit d’eau n’est abrogé. La discussion avec les propriétaires et l’obtention de compromis contribuent à la réussite du projet. Aucune participation des riverains n’est demandée, le syndicat estimant la restauration de la continuité écologique d’intérêt général.</p>

La valorisation de l'opération

<p> Une plaquette de valorisation et un panneau sont à l’étude.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 14 700 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

127 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 142 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - conseil général (30 %) - agence de l’eau (50 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - fédération départementale de la pêche - cellule d’animation technique pour l’eau et les rivières (CATER) - direction départementale de l’agriculture et de la forêt |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal de la vallée de la Blaise (SIVB)

|

| Contacts | Joël Duforeau |

|

Syndicat intercommunal de la vallée de la Blaise (SIVB)

sivb.duforeau@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

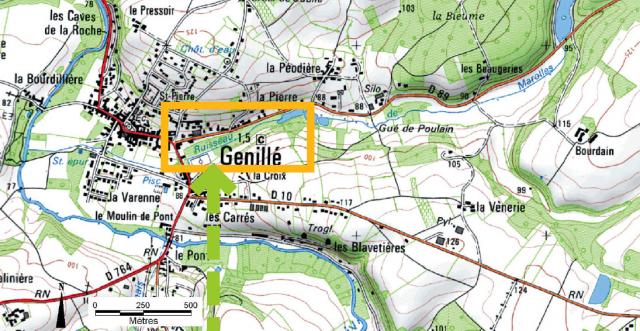

Reméandrage du Marolles à Genillé

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 14/06/2010

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2007 juillet 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 350 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Marolles |

| Distance à la source | 2.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.03 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR354 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

GENILLE (37111) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Contribuer à la reconquête du bon état écologique du bassin de l’Indrois.</p>

<p>Valoriser le site pour le public.</p>

Le milieu et les pressions

<p> Affluent rive droite de l’Indrois, le ruisseau de Marolles est un ruisseau de deuxième catégorie piscicole de 3,2 kilomètres de long. Il draine un bassin versant essentiellement prairial de 23 km2.<br>Le ruisseau de Marolles possède un potentiel intéressant du fait de la présence de la moule de rivière Unio crassus et d’autres espèces piscicoles comme le vairon et le chabot.<br>Depuis plusieurs siècles, l’ensemble du Marolles a subi des modifications anthropiques. De nombreux plans d’eau sur le ruisseau ont d’abord été créés ; des opérations de type curage-recalibrage-rectification ont ensuite été réalisées. Le cours d’eau dans la partie restaurée était totalement rectiligne. Il présentait des écoulements uniformes, un substrat minéral fin, une largeur moyenne du lit trop importante. La portion aval (environ 130 m) était sous l’influence d’un seuil à madriers. Le peuplement piscicole était principalement composé d’espèces typiques d’eau calme.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> Depuis dix ans, il était question de réaliser un projet d’aménagement semi-urbain dans la prairie humide située le long du cours d’eau. L’arrivée du technicien de rivière a permis de concevoir un projet plus général incluant la reconquête de la qualité du milieu aquatique. Cette action s’inscrit dans le « contrat territorial du bassin versant de l’Indrois et de ses affluents » (CTRE).</p>

Les travaux et aménagements

<p> Le cours d’eau se situe dans l’ancienne retenue d’un étang effacé avant la Révolution française. L’ensemble des recherches topographiques, historiques et bibliographiques n’ont pas permis de retrouver le tracé de l’ancien lit. Ce dernier est alors défini par l’observation d’un tronçon de référence, par l’étude de la topographie actuelle du site et sur la base de références bibliographiques générales sur la morphologie des cours d’eau. Dans un premier temps, le lit méandriforme du cours d’eau est creusé dans les vases de l’ancien étang. Environ 1 150 m3 de matériaux sont déplacés. Dans un deuxième temps, 100 m3 de matériaux grossiers sont déposés dans le lit du cours d’eau pour reconstituer le matelas alluvial et créer des seuils noyés de stabilisation de lit au niveau des connexions amont et aval, ainsi que sur un secteur de rupture de pente. Des arbres, arbustes et hélophytes sont plantés sur une partie des berges du nouveau lit qui sont aussi ensemencées. L’ancien lit rectiligne est comblé.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

La gestion

<p> Aucun entretien de la ripisylve ne sera réalisé à court terme de façon à laisser toutes les strates de la ripisylve s’implanter librement.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Le suivi biologique comprend une campagne d’indice biologique global normalisé (IBGN) et d’indice biologique diatomique (IBD) pris en charge par l’agence de l’eau ainsi que plusieurs campagnes de pêche électrique réalisées par l’Onema. Un suivi hydromorphologique est également réalisé via des mesures par le protocole CarHyCE et un suivi piézométrique a été mis en place. Enfin, un suivi thermique et un suivi photographique sont également effectués. Cette opération sera suivie pendant 5 ans.</p>

Le bilan et les perspectives

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Un an après les travaux (en 2010), on perçoit déjà des changements dans la communauté piscicole. La densité totale en individus est trois fois plus faible par rapport à l'état initial et la composition en espèce a changé ; premièrement d'un point de vue qualitatif : il y a apparition d'espèces d'eau plus vive comme le chabot et le vairon. Deuxièmement, d'un point de vue quantitatif : la densité en espèces peu sensibles (à une qualité de l'eau médiocre ou à des habitats homogènes) a diminué et celle des espèces sensibles, au contraire, a augmenté. <br>Les changements/gains potentiels au niveau du compartiment des invertébrés sont plus difficiles à percevoir car on constate une augmentation importante de la diversité taxonomique à la fois sur la station non restaurée et sur la station reméandrée.<br>Visuellement, le milieu s’est tout de même diversifié et davantage d’espèces de libellules sont apparues. Toutefois, la ripisylve est encore largement absente sur le secteur (végétation jeune qui commence à pousser).<br>L'exploitation des résultats des années N + 3 et N + 5 (2012 et 2014) permettront de confirmer ou d'infirmer les tendances d'amélioration constatées.<br>Le lit méandriforme creusé est assez encaissé car son niveau a été déterminé en fonction d’un exutoire de réseau pluvial. En déplaçant cette arrivée d’eau et en la connectant en aval du secteur restauré, les contraintes pour retracer le lit mineur auraient pu être supprimées. <br>Au départ, seuls 150 mètres de cours d’eau devaient être reméandrés, mais les journées de sensibilisation ont eu un poids important dans l’argumentaire en faveur de la restauration et ont permis de doubler le linéaire. <br>Il est prévu par la suite de réaliser un parc urbain et un sentier pédagogique sur le site.<br> </p>

La valorisation de l'opération

<p>Nombreux articles dans les journaux locaux et dans le bulletin municipal.<br>Reportage sur la chaîne de télévision locale.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

50 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 143 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil général (30 %) - fédération départementale de la pêche (8 %) - Électricité de France |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale Centre - Poitou-Charente - fédération départementale de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes de Montrésor

|

| Contacts | Aurélien GOLFIER |

|

Communauté de communes de Montrésor

1 rue de la Couteauderie

37460 Montrésor

indrois@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p> Leproult J. (2009). Restauration d’une portion du ruisseau du Marolles. Dossier synthétique. Communauté de communes de Montrésor : 40</p>

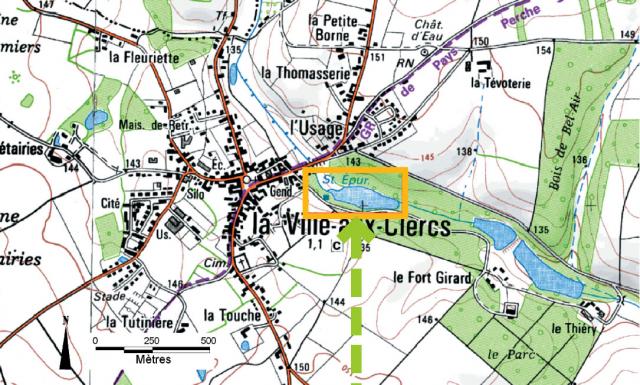

Contournement d’un plan d’eau de loisirs sur le Gratteloup au niveau de la commune de La Ville-aux-Clercs

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 08/06/2010

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1997 décembre 1997 |

| Linéaire concerné par les travaux | 380 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Gratteloup |

| Distance à la source | 7.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.50 m

|

| Pente moyenne | 5.95 ‰ |

| Débit moyen | 0.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR 1178 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P style="TEXT-ALIGN: justify">Enrayer l’envasement et le phénomène d’eutrophisation occasionnés par l’apport direct des sédiments du Gratteloup et par les eaux de surcharges hydrauliques de la station d’épuration de La Ville-aux-Clercs</P>

<P>Autoriser la pratique de la pêche toute l’année dans l’étang communal.</P>

<P>Redonner une valeur écologique et piscicole intéressante au Gratteloup.</P>

<P>Améliorer la circulation des espèces piscicoles migratrices du Gratteloup (truite, anguille, etc.).</P>

Le milieu et les pressions

<P> Cours d’eau salmonicole du nord du département du Loir-et-Cher, le Gratteloup est un affluent du Loir de 16 kilomètres de long. Son bassin versant est occupé en amont par la vaste forêt de Fréteval. Le cours d’eau s’écoule ensuite entre pâtures et cultures.<BR>Suppression ou dérivation d’étangs sur cours d’eau<BR>De manière générale, le Gratteloup est une rivière sinueuse mais qui a été recalibrée sur de nombreux secteurs. La qualité générale de l’eau du Gratteloup est bonne, mais on observe une lente dégradation due à la conjonction de plusieurs facteurs : une agriculture intensive, un régime hydrologique particulièrement difficile, un dysfonctionnement des systèmes d’épuration collectifs des eaux. On compte aussi de nombreux et importants plans d’eau dans la vallée et dans le lit mineur du Gratteloup, dont le plan d’eau communal de La Ville-aux-Clercs, d’une surface de deux hectares.</P>

Les opportunités d'intervention

<P> Son plan d’eau communal s’étant rapidement envasé, la commune de La Ville-aux-Clercs souhaitait le vidanger. Afin d’éviter un nouvel envasement rapide et d’y autoriser la pratique de la pêche toute l’année, les partenaires techniques proposent de contourner le plan d’eau et de le déconnecter ainsi du réseau hydrographique.</P>

Les travaux et aménagements

<P>Les travaux consistent à créer un bras de contournement permettant de séparer le lit du Gratteloup de l’étang communal. Ce bras est réalisé en rive gauche de l’étang, en pied de coteau. Il rejoint le cours initial du Gratteloup à l’aval immédiat du plan d’eau.<BR>Le lit de la rivière de contournement est rechargé en substrat de taille 50-80 mm et une ripisylve constituée d’espèces autochtones est réimplantée en rive gauche.<BR>Pour isoler le plan d’eau tout en permettant son remplissage, des réservations sont réalisées sur les berges du bras de contournement en amont du plan d’eau. Elles permettent l’installation éventuelle d’un seuil mobile pour alimenter par surverse le plan d’eau. Ce seuil permettra une alimentation uniquement en période de hautes eaux.<BR>Par ailleurs, les eaux pluviales de La Ville-aux-Clercs collectées par le réseau séparatif sont dirigées dans le plan d’eau, préservant ainsi le Gratteloup de pollutions accidentelles. À l’aval du plan d’eau, une vanne à crémaillère permet l’abaissement de sa surface si nécessaire ; on peut ainsi éviter, par exemple, une vidange par dévers pouvant entraîner une brèche dans la berge séparant la rivière du plan d’eau.</P>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<P>Aucune mesure particulière de gestion n’a été prise sur la rivière. Concernant le plan d’eau, l’alimentation en eau ne se fait plus qu’en période de hautes eaux : de décembre à mars. Les vidanges du plan d’eau doivent être exceptionnelles.</P>

Le suivi

<p>Aucun état initial n’a été réalisé. Suite aux travaux, un suivi annuel des frayères de salmonidés en aval et en amont du plan d’eau a été réalisé.</p>

Le bilan et les perspectives

<P>Le lit et les berges du tronçon de cours d’eau en dérivation sont stabilisés. Une ripisylve en rive gauche, constituée de différentes essences d’arbres (aulnes-frênes-saules) typiques de la région, se développe. La granulométrie formée de graviers et de pierres sur l’étendue de la zone est diversifiée. On y observe l’installation d’herbiers aquatiques et de mousses sur les pierres. Les systèmes racinaires des aulnes constituent des caches et supports de pontes pour des espèces piscicoles.<BR>Le contournement du plan d’eau a permis de recréer les conditions naturelles d’écoulement de la rivière et de lutter contre le réchauffement de l’eau. Le suivi des frayères en 2002 a permis la localisation de plusieurs nids en amont de l’étang.<BR>Depuis que le plan d’eau a été déconnecté du cours d’eau, plus aucune vidange n’a été effectuée. La vanne à crémaillère permet de maintenir l’essentiel des particules fines provenant du réseau d’eaux pluviales de la commune dans le plan d’eau.<BR>Le plan d’eau est très fréquenté par les pêcheurs. Cette opération unique dans le département est toujours citée en exemple.</P>

La valorisation de l'opération

<P>Sans objet.</P>

Coûts

| Coût des études préalables | 5 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

60 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 65 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil général - agence de l’eau - syndicat du Gratteloup - commune de La Ville-aux-Clercs |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - fédération départementale de la pêche - direction départementale de l’agriculture et des forêts - comité départemental de protection de la nature et de l’environnement. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement du Gratteloup et du Boulon amont.

|

| Contacts | Marc De Maria |

|

Onema - service départemental de Loir-et-Cher

sd41@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

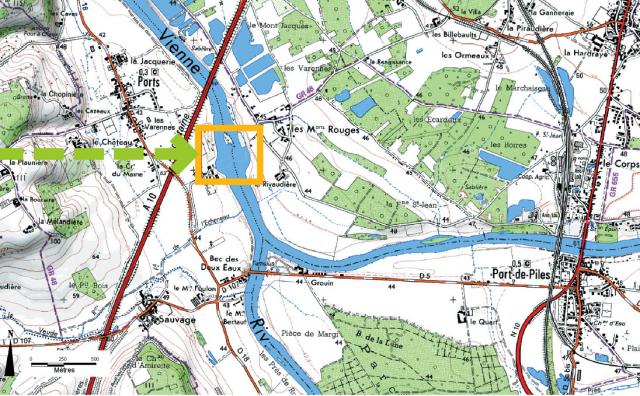

Effacement du barrage de Maisons-Rouges sur la Vienne

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 03/06/2010

Créée le 03/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 1998 mai 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 15000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vienne |

| Distance à la source | 314.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

100.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

100.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 198.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d’eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0356 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

NOUATRE (37174) PORTS (37187) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Rétablissement de la continuité écologique pour le retour des poissons grands migrateurs.</p>

Le milieu et les pressions

<p>La Vienne est un affluent de la Loire de 363 kilomètres qui prend sa source sur le plateau des Millevaches<br />en Corrèze. Cette rivière draine un bassin versant de 21 105 km2. La Creuse, affluent principal de la Vienne, déverse ses eaux à une cinquantaine de kilomètres en amont de la confluence Vienne - Loire. Situés à environ 250 km de la mer, ces deux sous-bassins accueillent historiquement le saumon, l’alose, la lamproie marine et l’anguille.<br />Au début des années 1920, le barrage de Maisons-Rouges de 3,80 mètres de haut fut construit sur la Vienne pour les besoins en énergie des papeteries de la Haye-Descartes. Ce barrage, érigé à 250 mètres en aval de la confluence avec la Creuse, crée un verrou sur ces deux bassins. La retenue d’eau quasi stagnante générée par le barrage a été estimée à 8 km sur la Creuse et 7 km sur la Vienne, soit un total de 15 km. Les conséquences ont été immédiates puisque dès l’installation de l’ouvrage, aucun saumon ni aucune alose n’ont été péchés dans les eaux de la Vienne et de la Creuse à l’amont de Maisons-Rouges. Des efforts ont été réalisés avec l’installation successive de trois passes à poissons, mais les résultats ont démontré une très faible efficacité.<br />En 1948, EDF reprend la concession et automatise le barrage dans les années 1980. En 1993, alors que l’installation commence à devenir vétuste et que la concession touche à sa fin, EDF demande le renouvellement d’autorisation d’exploiter la chute hydroélectrique.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> En janvier 1994, un conseil interministériel annonce le lancement du « Plan Loire Grandeur Nature » comprenant l’effacement du barrage de Maisons-Rouges en raison du grand nombre d’impacts sur la continuité écologique et de son faible intérêt économique. Après complément du dossier de renouvellement de concession, l’autorisation préfectorale n’est pas accordée à EDF. L’annonce du démantèlement de l’ouvrage est effectuée. Le projet ne fait tout de même pas l’unanimité, notamment auprès des élus locaux et des riverains qui voient à travers ce démantèlement, d’une part, la suppression de la taxe professionnelle ainsi que la perte d’emplois et, d’autre part, la suppression du plan d’eau et de l’intérêt touristique et paysager qui lui est lié. Après quatre années de négociations et d’enquête, l’arasement du barrage de Maisons-Rouges est programmé.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Les travaux ont consisté à araser partiellement le barrage oblique et le bâtiment d’usine. L’opération s’est déroulée en trois phases :<br />• mise en place de digues de protection et arasement du barrage transversal ;<br />• abaissement progressif du plan d’eau et arasement des digues de protection rive droite ;<br />• mise en place de digues de protection rive gauche pour la mise à sec du chantier et la démolition des bâtiments.<br />Le barrage transversal, les trois vannes à aiguilles et le clapet sont démantelés. Un radier en béton est mis en place dans le fond de la rivière afin de limiter l’effet d’érosion régressive et la progression trop brutale des sédiments vers l’aval.</p>

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

<p> Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p> Un état initial a été réalisé en 1995 pour les études préalables et actualisé en 1998 avant les travaux d’arasement. D’importants suivis ont ensuite été conduits annuellement entre 1999 (fin des travaux) et 2005, puis en 2009. Ces suivis portent sur les compartiments suivants : l’hydromorphologie et la sédimentologie, les macro-invertébrés, les grands poissons migrateurs et la végétation rivulaire.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> L’effacement du barrage de Maisons-Rouges a été le premier arasement d’ouvrage conséquent en France (avec celui de Saint-Étienne-du-Vigan en Haute-Loire). L’argumentaire technique sur l’impact de l’ouvrage sur les poissons grands migrateurs et la continuité écologique constitue la clé de réussite de ce projet. Pour l’ensemble des compartiments évalués, les résultats sont très positifs et confirment le succès de l’opération.<br />Les habitats du lit mineur de la Creuse et de la Vienne, situés dans l’ancienne retenue, se sont diversifiés. En 1998, le fond du lit de la retenue était essentiellement recouvert de sables, alors qu’apparaissent maintenant des radiers avec des matériaux plus grossiers. Ainsi dix radiers sont réapparus : six sur la Creuse et quatre sur la Vienne. De même, des îlots, essentiellement graveleux ont émergé. Les caractéristiques substrat-vitesse sont devenues plus hétérogènes offrant aux invertébrés et aux poissons de nombreux supports biogènes.<br />En 2000, la propagation des sédiments retenus dans le barrage a engendré un colmatage en aval entrainant une perte importante d’habitats pour les invertébrés. Mais en 2002 et 2005, suite aux phénomènes de déstockage des zones où les sédiments s’étaient déposés en 1999, les habitats favorables aux invertébrés sont réapparus et l’on retrouve ainsi les taxons présents avant le passage des sédiments.<br />En 1996, les sédiments accumulés dans la retenue étaient estimés à 900 000 m3 [étude de J-R. Malavoi, 1996-1997]. Deux ans après l’arasement, le déstockage concernait 400 000 m3 de sédiments qui transitent maintenant en direction de la Loire à la vitesse moyenne de 2,8 km/an [Malavoi, 2005]. Les investigations réalisées en 2005 ont permis de montrer qu’une grande partie des matériaux en transit est actuellement bloquée au niveau du pont de Pouzay, situé plus à l’aval. Le front actuel de sédimentation en aval de l’ancien barrage est très modeste (quelques dizaines de centimètres d’épaisseur moyenne). Depuis le suivi de 2005, plusieurs fosses « naturelles » se comblent et atténuent ainsi la vitesse et les volumes de sédiments en migration.<br />D’un point de vue floristique, il a été constaté un fort développement des strates arbustives et arborescentes sur les berges de la Vienne et de la Creuse ainsi que sur les bancs alluviaux dans le périmètre de l’ancienne retenue. En 2009, l’analyse de l’évolution paysagère permet de dire qu’une personne découvrant le paysage dans le périmètre de l’ancienne retenue pourrait difficilement imaginer la configuration antérieure de ce site.<br />Sur le plan biologique, le suivi des poissons migrateurs mis en place par le Conseil supérieur de la pêche (CSP) et l’association Loire grands migrateurs (Logrami) a mis en évidence, dès 1999, des résultats probants en termes de recolonisation du bassin. Ils ont été confirmés les années suivantes. Ainsi, conformément aux prévisions, l’alose a recolonisé dès 1999 les 35 km de cours d’eau rendus accessibles (11 km sur la Creuse et 24 km sur la Vienne) et a retrouvé des sites favorables à la reproduction. Des résultats très positifs ont aussi été obtenus pour la lamproie marine. Le bassin de la Vienne accueille à ce jour 80 % du contingent des lamproies marines présentes dans celui de la Loire. En ce qui concerne le saumon atlantique, des résultats en progression ont été enregistrés à la station de comptage de Châteauponsac, sur la Gartempe en Haute-Vienne : neuf adultes y ont été comptabilisés au cours du second semestre 1999. De telles observations n’avaient plus été effectuées depuis la construction du barrage de Maisons-Rouges. En 2004, 57 géniteurs de grands salmonidés y ont été comptabilisés, ce qui constitue un record pour la période récente. On y constate également la remontée, maintenant systématique, de mulets porcs dans la Creuse et la Vienne au-delà des deux stations de vidéocomptage de Descartes (Creuse) et de Châtellerault (Vienne).</p>

La valorisation de l'opération

<p> L’effacement du barrage de Maisons-Rouges, constituant l’un des premiers exemples d’effacement conséquent de barrage en France, a été fortement médiatisé. Des articles locaux et nationaux ainsi qu’une vidéo ont présenté ce projet d’envergure.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 172 270 € HT |

| Coût des acquisitions | 274 400 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

2 160 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2 600 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Élus et usagers des communes environnantes - Plan Loire Grandeur Nature - association Logrami - CSP délégation d’Orléans (nuovellement onema) - fédération départementale de la pêche |

| Partenaires techniques du projet | - État (65 %) - EDF (23 %) - agence de l’eau (12 %) |

| Maître d'ouvrage |

Etat

|

| Contacts | Onema - Délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes |

|

Onema - Délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes

Bât. A2 - 3 avenue Claude Guillemin

45060 Orléans Cedex 2

dr4@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p> MALAVOI J-R., RICHARD N., JUGE P. (2005). Suivi des impacts de l’arasement du barrage de maisons-rouges. Étude morpho-sédimentologique, études floristique et faunistique, suivi photographique et paysager, AELB, DIREN Centre: 209.<br /> </p>

<p>ARTIGES C., HONG S., MOREL-FATIO A., VERGNON M. (2006). Évaluation en appui des décisions publiques : retour d’expérience et perspectives dans le cas de quelques barrages en France, MEDD, ENGREF : 98.</p>

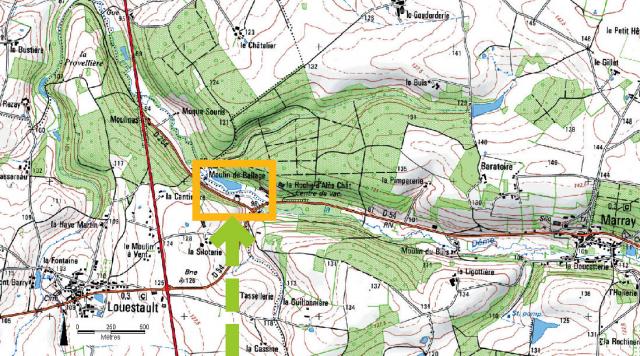

Effacement d’un seuil à la Roche d’Alès sur la Dême

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 01/06/2010

Créée le 01/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 août 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Dême |

| Distance à la source | 10.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1093 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

MARRAY (37149) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P>Se mettre en conformité avec la règlementation.<BR> </P>

<P>Rétablir la libre circulation pour la truite fario sur tout le cours de la Dême dans le département d'Indre-et-Loire</P>

Le milieu et les pressions

<P> La Dême est un affluent du Loir de 16,5 kilomètres de long. Ce cours d’eau est classé « cours d’eau à migrateurs » pour la truite fario.<BR>La Dême présente 17 ouvrages sur son linéaire. Ces derniers font obstacle à la continuité écologique et bloquent la migration des truites. Le décret du 1er avril 1905, modifié par le décret du 27 avril 1995, classe la Dême parmi les cours d’eau soumis au régime des échelles à poissons [art. 1er , paragraphe 2, de la loi du 31 mai 1865] pour la libre circulation des poissons migrateurs.<BR>Le Code de l’environnement [art. L.432-6 à L.432-8] définit les obligations des propriétaires d’ouvrages en matière de libre circulation des poissons migrateurs et leur impose une obligation de résultat. Il prévoit notamment :<BR>• d’équiper, sans indemnités, les ouvrages de dispositifs de franchissement ;<BR>• d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs ;<BR>• de garantir et d’assurer la libre circulation des poissons migrateurs.</P>

Les opportunités d'intervention

<P> En 2003, la fédération départementale pour la pêche, en partenariat avec la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) et en collaboration avec le Conseil supérieur de la pêche (CSP) devenu depuis Onema (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), a expertisé tous les ouvrages des trois cours d’eau du département, soumis au régime des échelles à poissons (Dême, Long et Escotais).<BR>Suite à cette expertise, et en raison d’un contexte assez favorable au rétablissement de la libre circulation de la truite fario sur la Dême, la brigade départementale du CSP a décidé dans un premier temps, en accord avec la DDAF, d’informer verbalement chaque propriétaire du contexte réglementaire, de l’expertise réalisée sur leur(s) ouvrage(s) et des différentes propositions techniques envisageables. Une copie du rapport écrit transmis à la DDAF leur a ensuite été adressée. Chaque propriétaire a par la suite été mis en demeure, par courrier administratif, de se mettre en conformité vis-à-vis du Code de l’environnement dans un délai imparti. Le propriétaire de l’ouvrage à la Roche d’Alès, face à la vétusté de l’ouvrage et au coût de son aménagement pour sa mise en conformité, a opter pour l’effacement total du seuil. Les autres ouvrages ont fait l’objet d’ouverture de vannes ou d’équipements rustiques pour favoriser la franchissabilité par les espèces cibles.</P>

Les travaux et aménagements

<P>Les travaux ont été réalisés sur un terrain privé au niveau du château de la Roche d’Alès. Ils ont consisté à démanteler la vanne de l’ouvrage.</P>

La démarche réglementaire

Un document technique concernant l’effacement de l’ouvrage, réalisé et proposé par l’association de pêche locale, soumis au service de police de l’eau de la DDAF a été suffisant. Les travaux ont été réalisés après avis favorable de l’administration.

La gestion

<P>Aucune mesure particulière de gestion n’a été prise.</P>

Le suivi

<p>Aucun état initial n’a été réalisé. Un suivi photographique avant et après travaux est en cours.<br />L’Onema met en place depuis 2009 un suivi de l’évolution des caractéristiques hydromorphologiques du secteur suite à l’effacement de l’ouvrage. Ce secteur fait également l’objet d’observations ponctuelles de reproductions de truites fario.</p>

Le bilan et les perspectives

<P>L’effacement de l’ouvrage a permis la réapparition d’une diversité d’habitat en amont de l’ouvrage : diversité des écoulements, hétérogénéité granulométrique, diversité des profils en travers. Une frayère a été observée le 20 novembre 2009 au droit du château de la Roche d’Alès.<BR>Après les travaux, le propriétaire a installé en compensation des micro-seuils de 10 à 20 cm. Ceux-ci devraient être, en accord avec le propriétaire, remodelés de façon à :<BR>• favoriser une meilleure diversification des écoulements à l’amont ;<BR>• être plus adaptés à la franchissabilité par les truites fario. Déchargé des obligations d’entretien de l’ouvrage, le propriétaire est satisfait des travaux réalisés.<BR>Aujourd’hui dans le département de l’Indre-et-Loire, tous les ouvrages de la Dême sont en conformité au titre de l’article L.432-6.</P>

La valorisation de l'opération

<P>Les travaux ont été présentés lors d’une réunion des élus du SAGE Loir, le 10 novembre 2009 à Saint-Paterne-Racan, sur le thème de l’hydromorphologie des cours d’eau.</P>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

3 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - propriétaire (70 %). - Agence de l’eau (30 %), |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - fédération départementale pour la pêche - Direction départementale de l'agriculture et de la forêt |

| Maître d'ouvrage |

Propriétaire de l’ouvrage

|

| Contacts | G. Ricou |

|

FDAAPPMA d’Indre et Loire

g.ricou-fedepeche37@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

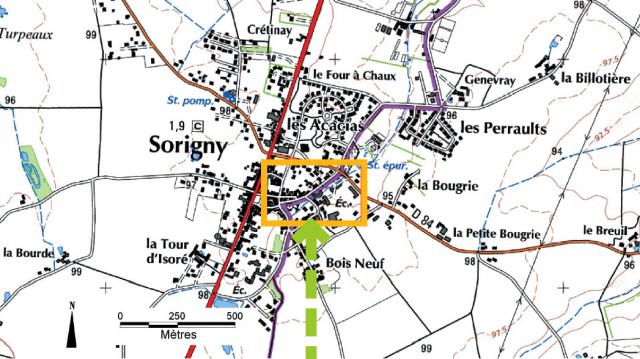

Travaux de reméandrage sur le ruisseau de Mardereau

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 30/12/2009

Créée le 30/12/2009

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

février 2009 février 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 230 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Mardereau |

| Distance à la source | 1.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.08 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2158 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

SORIGNY (37250) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Améliorer la qualité de l’eau et des habitats du cours d’eau</p>

<p>Améliorer la qualité paysagère du site</p>

<p>Faire évoluer l’image de la rivière auprès des riverains (le ruisseau n’est pas « seulement » un collecteur des eaux de pluies)</p>

Le milieu et les pressions

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Le ruisseau du Mardereau est un affluent de l’Indre de <!--?xml:namespace prefix = st1 /--><st1:metricconverter productid="5.25 kilom│tres" w:st="on">5.25 kilomètres</st1:metricconverter>. Le bassin versant de 8,5 km2 est largement dominé par les cultures. L’intensification des pressions agricoles depuis 1941 s’est traduite par la création d’un important réseau de drainage et la disparition de nombreuses haies et de mares. Sur le bassin versant, les surfaces imperméabilisées ne cessent d’augmenter du fait de la proximité de l’agglomération de Tours. L’ensemble de ces pressions fait que la problématique « inondation » est très présente sur le secteur. A Sorigny, le ruisseau du Mardereau a été redressé, recalibré et, sur une portion amont, bétonné, détruisant les habitats du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Sous l’impulsion du syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée de l’Indre (SAVI), le projet pilote de reméandrage a pu être réalisé. Le changement de municipalité a été un élément déclencheur pour la réalisation du projet. La précédente municipalité souhaitait réaliser un étang, alors que la nouvelle a reconnu l’intérêt du projet de reméandrage porté par le SAVI. Ce projet mettait en avant de manière pédagogique et sensibilisatrice l’amélioration des fonctionnalités du cours d’eau et la réalisation de ce projet.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Les travaux ont été réalisés sur un terrain communal en aval de la station d’épuration. Ils ont consisté à créer de nouveaux méandres sur le cours d’eau rectiligne, à apporter 8m3 de blocs et 24 m3 de cailloux et à combler les portions d’ancien lit court-circuitées. Ces travaux de génie civil ont été accompagnés de travaux de génie végétal avec la plantation de 80 espèces d’arbres, d’arbustes et d’hélophytes et la pose de quelques boudins hélophytiques pour la tenue de pieds de berges Les élèves de la maison familiale rural (MFR - lycée professionnel) ont participé à la phase chantier, en réalisant des plantations et des poses de blocs et de cailloux dans le lit du ruisseau.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

Avenant à la déclaration d’intérêt général (DIG) réalisée pour les travaux inscrits dans le contrat restauration entretien (CRE).

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p style="TEXT-ALIGN: justify">La commune avait l’habitude d’entretenir la végétation du cours d’eau. Aujourd’hui, elle doit adapter ses techniques pour tenir comptes des aménagements. Une gestion sélective de la végétation sera réalisée.</p>

Le suivi

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Un état des lieux, portant sur la flore, les macroinvertébrés, le profil en long et en travers, de la rivière a été réalisé en 2004 par le technicien de rivière accompagné d’un stagiaire et d’étudiants de la MFR. Ce dernier a été mis à jour en 2008. Depuis la réalisation du chantier, un bureau d’étude a fait l’inventaire des invertébrés et des diatomées. Les protocoles utilisés respectent la norme NFT 90-350 pour l’indice biologique global normalisé (IBGN) et la norme 90-354 pour l’indice biologique diatomique (IBD). Un suivi photographique est également en cours. Un sondage de quartier a été réalisé par les étudiants de la MFR afin de connaître l’opinion de la population sur l’état du ruisseau après aménagements.</p>

Le bilan et les perspectives

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Le linéaire du ruisseau a été augmenté et la section du lit d’étiage diminuée de moitié. L’apport de granulat a permis de reconstituer des radiers et des caches pour la faune aquatique. <br>Une trentaine d’espèces végétales sont réapparues spontanément et le nombre d’espèces de libellule a également augmenté.<br>La station d'épuration qui, ponctuellement, provoquait des problèmes de qualité d'eau a été remise aux normes en 2010 et déplacée hors lit majeur, sur un autre secteur. <br>Les résultats de la consultation des riverains montrent qu’ils sont très satisfaits des résultats. L’organisation de journées d’information et de sensibilisation en amont du projet et l’intégration d’un ensemble d’acteurs locaux dans la conception et la réalisation des travaux ont participé à l’acceptation et l’appropriation de ce programme par les élus locaux et les riverains.<br>Ce chantier, réalisé au centre du village, doit servir de site vitrine pour les futurs projets à mener sur les communes voisines. <br>Une deuxième tranche de travaux a été réalisée en janvier 2012 : un tronçon de 210 m à l'origine, dont 35 m de lit bétonné, a été reméandré sur 275 m, en complément avec de la recharge granulométrique, le retalutage des berges puis la mise en place de plantations courant avril 2012. Des opérations sur le bassin versant ont également été réalisées : plantations de haies et restauration d'annexes hydrauliques avec la création de mares. Le syndicat prévoit, à l'avenir, la poursuite de ce type d'aménagement. <br> </p>

La valorisation de l'opération

<p>La commune a déposé un dossier de participation aux Trophées de l’eau Loire-Bretagne 2009. Un article dans la presse et dans le bulletin municipal de Sorigny ont décrit le projet. Une visite de fin de chantier a été organisée par le syndicat. Au total c’est une quarantaine de personnes qui a assisté à cette visite. Parmi les présents, on notera une majorité de techniciens, une quinzaine d’élus, quatre membres d’association de pêche et trois membres d’association de protection de la nature.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |