Evaluation des modalités de conservation des forêts alluviales par le suivi des syrphes

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 2.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

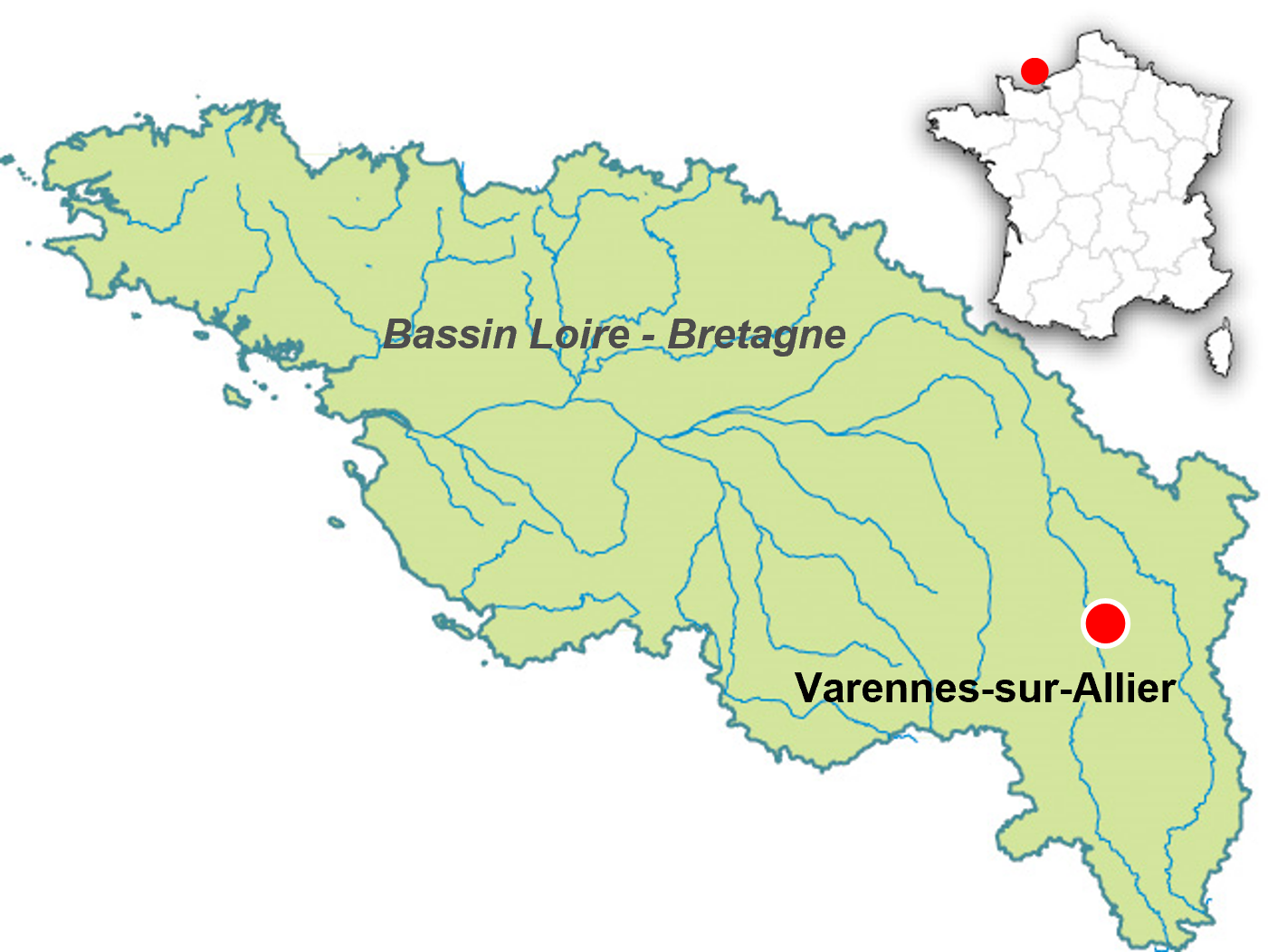

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | ALLIER |

| Localisation | VARENNES-SUR-ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Dans le département de l’Allier, le Val d’Allier adopte un faciès en méandres. La dynamique fluviale est à l’origine d’importantes superficies de forêts alluviales à bois tendre.

Afin d’apprécier la véritable valeur patrimoniale de ces forêts et d’évaluer la pertinence des actions entreprises dans le cadre du document d’objectifs du site Natura 2000, une étude du peuplement de syrphes a été engagée. Son objectif est double :

- inventorier la population de syrphes présente en boisement alluvial à bois tendre afin de rechercher d’éventuelles espèces rares ou menacées ;

- analyser la liste des espèces inventoriées pour obtenir une estimation de la fonctionnalité et donc de l’état de conservation de la forêt alluviale à bois tendre sur le site grâce à la méthode Syrph The Net (Stn).

Les syrphes sont des mouches qui ressemblent aux abeilles et aux guêpes tout en étant inoffensives. Leurs larves se nourrissent selon les espèces de déchets, de bulbes à fleurs, de pucerons ou de larves d’autres insectes.

L’analyse montre que le site prospecté possède une intégrité écologique moyenne (41,3 %) pour l’habitat « forêt alluviale à bois tendre ». Ce résultat semble à première vue surprenant étant donné le fonctionnement écologique préservé du Val d’Allier Bourbonnais, régulièrement cité en exemple concernant les boisements alluviaux. L’analyse des traits de vie des espèces manquantes montre un déficit des espèces liées principalement à la végétation herbacée alors que les espèces liées au bois mort et âgé sont très bien représentées. Cela s’explique par le fait que l’étude a été réalisée dans une peupleraie noire de taille importante, ce qui n’a pas permis de définir la conservation de la forêt alluviale dans son ensemble, mais seulement de la part approximative de fonctionnalité liée à la peupleraie noire.

Publication du recueil : 2013

Restauration et entretien de lieux prairiaux connexes à la rivière dans les gorges de la Bouble

Créée le 31/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Fauche |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 1.30 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Plaines alluviales |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

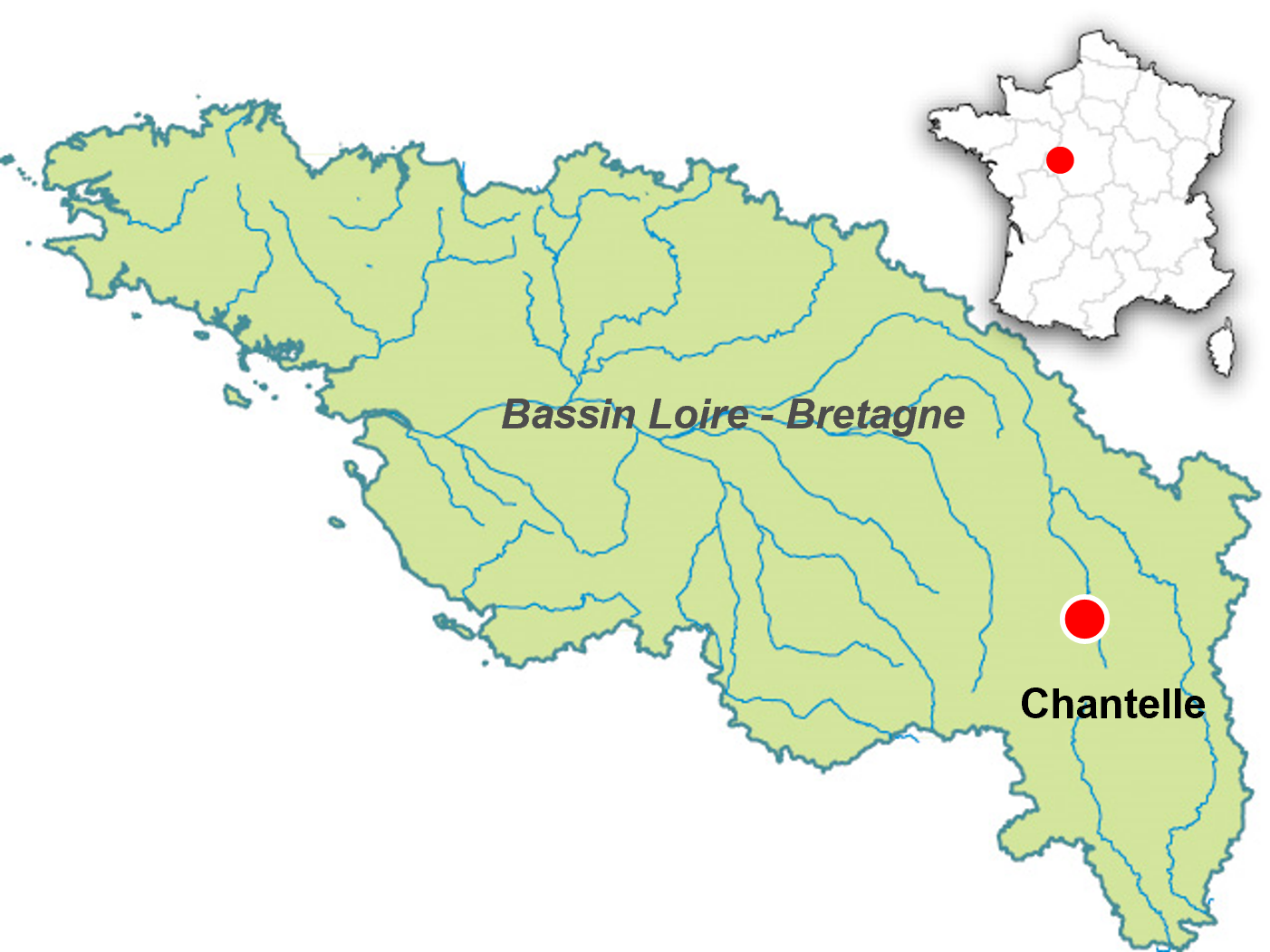

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | ALLIER |

| Localisation | CHANTELLE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les gorges de la Bouble s’étendent sur près de 5 km et sont peu encaissées (50 mètres au plus). Ce site de 170 hecatres est composé de gorges forestières et d’un plateau à prairies bocagères. Cette mosaïque de milieux accueille une faune et une flore spécifiques et remarquables.

L’Espace Naturel Sensible des Gorges de la Bouble bénéficie d’un programme d’actions quinquennal dont l’objectif est de préserver, gérer et valoriser les richesses écologiques, paysagères et culturelles. Les actions de restauration, d’entretien et de sensibilisation du public sont conduites en concertation avec les acteurs locaux et par voie de convention.

Les travaux ont été conduits par phases progressives afin d’appréhender la réaction des milieux et des espèces et de pratiquer une gestion conservatoire adaptée et concertée.

- 2008 : premiers travaux de débroussaillage et d’abattage sélectifs sur une ancienne prairie (5 000 m²)

- Eté et automne 2009 : débroussaillage d’entretien mécanique sans export du broyat

- hiver 2010 : 1 900 m² de résineux abattus ainsi que 64 peupliers en bord de rivière pour recréer une prairie (2 500 m²) et régénérer la ripisylve

- 2010, 2011, 2012 : débroussaillage. Cette fauche tardive, réalisée à mi-juillet et en octobre, a favorisé le développement des cortèges floristiques prairiaux et le cycle d’un plus grand nombre d’espèces.

- Hiver 2012 : réalisation d’un couloir prairial de 110 mètres sur 25 à 45 mètres (3 700 m²) afin de connecter les prairies restaurées et de favoriser le déplacement des espèces. Implantation de parcs de pâturage (920 mètres de clôture agricole) en vue d’un pâturage extensif ovin ou équin.

Au total, 1,3 hectare de prairies et ripisylves ont ainsi été restaurées en connexion avec d’autres prairies mitoyennes situées en partie dans l’enceinte de l’abbaye de Chantelle. Cet ensemble prairial représente une surface globale de 2,47 hectares.

Le suivi botanique indique que les milieux évoluent lentement vers des végétations prairiales.

Publication du recueil : 2013

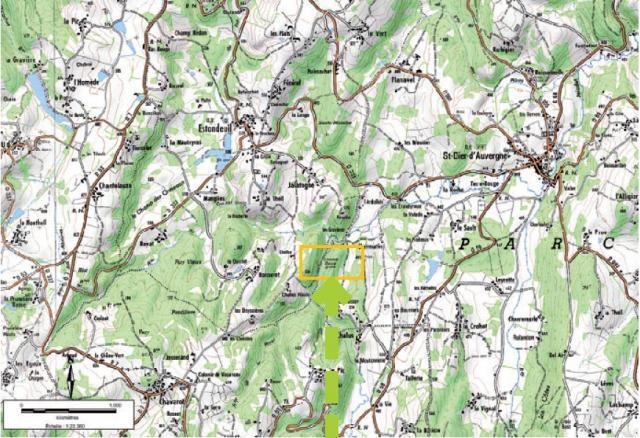

Préservation et restauration concertées de tourbières à l'échelle interrégionale dans les Hautes Chaumes du Forez

Créée le 30/07/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Mise en défens |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 55.50 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xp - Tourbières boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Plateau |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8301030

|

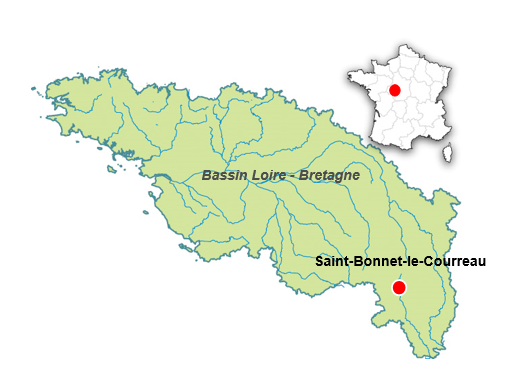

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | LOIRE |

| Localisation | SAINT-BONNET-LE-COURREAU |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les Hautes Chaumes ont été façonnées en grande partie par l’activité pastorale traditionnelle d’estive, qui les a créées et entretenues depuis les premiers défrichements effectués par les moines au XIIe siècle. Les trois tourbières concernées par le projet (la Croix de Barras, l’Oule et la Richarde) présentent un grand intérêt environnemental en termes d’hydrologie et de patrimoine naturel. Ces tourbières auraient été menacées à terme par certaines pratiques de pâturage tandis que leur situation interdépartementale et interrégionale rendait difficile une gestion globale et cohérente.

Un contrat unique de préservation associant les partenaires concernés a donc été envisagé. Des notices de gestion ont été élaborées par les Conservatoires d’espaces naturels pour chaque tourbière, avec pour objectifs : la préservation ou l’amélioration des fonctionnalités hydrauliques et biologiques, la mise en place d’une gestion cohérente et coordonnée des trois sites, la sensibilisation et l’information des usagers à leur importance et leur fragilité.

Plusieurs types d’intervention ont permis d’atteindre ces objectifs :

- la maîtrise foncière dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles du Conseil général de la Loire, avec l’acquisition de 25 hectares côté Loire sur les tourbières de la Croix de Barras et de l’Oule et l’animation foncière en cours pour 17,3 hectares sur la tourbière de la Richarde.

- la contractualisation avec les propriétaires ou exploitants agricoles notamment par des mesures agro-environnementales garantissant certaines pratiques de gestion, avec la signature de quatre contrats côté Loire pour 33,3 hectares et trois dans le Puy-de-Dôme où trois conventions pour la gestion du matériel mis en place ont également été signées.

- des travaux de restauration et de génie écologique sur des secteurs particulièrement menacés ou dégradés : la mise en défens de 11 hectares de tourbières, 1,85 hectare de ruisseau et 0,27 hectare de sources ; le démontage de 750 mètres de clôture inutile ; la pose d’environ 7,7 km de clôture ; l’installation de trois points d’abreuvement ; l’aménagement de quatre franchissements d’écoulement d’eau ; l’installation d’un poste électrique.

Ces opérations se sont accompagnées de suivis scientifiques (papillons, végétaux remarquables, habitats naturels), annuels ou biennaux, permettant d’évaluer l’évolution naturelle des milieux et des espèces végétales tout comme l’impact de la gestion mise en place depuis 2008.

Enfin, différentes actions de valorisation (sorties de terrain, articles) ont ponctué les phases de ce projet qui se conclut en 2013 par un film et une plaquette, ainsi qu’un bilan global.

Publication du recueil : 2013Mise à ciel ouvert du ruisseau de Cubes par création d’un bras de contournement à Châteauneuf-les-Bains

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2013 avril 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 140 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Cubes |

| Distance à la source | 8.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

5.00 m

|

| Pente moyenne | 2.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.14 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1688 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8301034

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

CHATEAUNEUF-LES-BAINS (63100) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 73 930 € HT |

| Coût des acquisitions | 20 950 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

137 800 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 202 680 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;">Cette opération a été très bien acceptée par les habitants et les commerçants. Elle participe à la fois à l’amélioration écologique du ruisseau des Cubes et à l’amélioration paysagère du centre-bourg. Aujourd’hui les personnes qui passent devant ces aménagements ont envie de s’arrêter, les touristes ont aussi été agréablement surpris. Les panneaux de communication mis en place permettent de sensibiliser les personnes qui se baladent sur le site. La commune de Châteauneuf-les-Bains est prête à réitérer ce type de travaux si cela est nécessaire. En résumé, c’est un bel aménagement ! »<br />Daniel Sauvestre, maire de Châteauneuf-les-Bains.</p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %), Fonds européen de développement régional (FEDER) (30 %), FDAAPPMA 63 (10 %), - commune de Châteauneuf-les-Bains (10 %). |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, DREAL Auvergne, DDT Puy-de-Dôme, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, - SMAT du bassin de la Sioule, SMAD des Combrailles, FDAAPPMA 63, AAPPMA, Agence de l’eau Loire-Bretagne |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châteauneuf-les-Bains

|

| Contacts | |

|

Mairie - 63390 châteuneuf-les-Bains

mairie-chat-les-bains@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châteauneuf-les-Bains

|

| Contacts |

Mairie - 63390 châteuneuf-les-Bains mairie-chat-les-bains@wanadoo.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Reméandrage de la Veyre en amont du lac d’Aydat

Créée le 14/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 avril 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Veyre |

| Distance à la source | 5.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne | 6.60 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR2250 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

AYDAT (63026) SAULZET-LE-FROID (63407) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 22 570 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

58 380 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 81 790 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) 40 % ; FEDER 23,3 % ; Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon 20 % - Conseil départemental 10,4% ; Conseil régional 6,3 %. |

| Partenaires techniques du projet | - Onema, AELB, Fédération départementale de pêche du Puy-de-Dôme, Gergovie Val d’Allier communauté - Les Cheires communauté, Conseil régional d’Auvergne, Conseil départemental 63, DREAL Auvergne - Direction départementale des territoires 63, Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, - Schéma d’aménagement de gestion des eaux Allier, Conservatoire des espaces naturels d’Auvergne - Ligue de protection des oiseaux d’Auvergne, chambre d’agriculture - association Aquaveyre, sociétés locales de pêche privée. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l'Auzon (SMVVA)

|

| Contacts | |

|

SMVVA

13 rue principale, 64450 Saint-Saturnin

04 73 39 04 68

aurelien.mathevon@smvva.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Effacement du seuil de Chelles Basse sur le Miodet

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2010 juin 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 150 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Miodet |

| Distance à la source | 19.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.60 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR1150 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

PUY-DE-DOME (63) |

| Communes(s) |

SAINT-DIER-D'AUVERGNE (63334) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

28 154 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 28 154 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %, dans le cadre du CRE) - Conseil général du Puy-de-Dôme (25 %) - Communauté de communes du Pays d’Olliergues (25 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique - Direction départementale des territoires (DDT 63) |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de Communes du Pays d’Olliergues (CCPO)

|

| Contacts | Julie Cadel - Communauté de communes du Pays d’Olliergues |

|

autre contact : Alain Bonnet - Onema Délégation Auvergne-Limousin - alain.bonnet@onema.fr

rivieres.doremoyenne@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

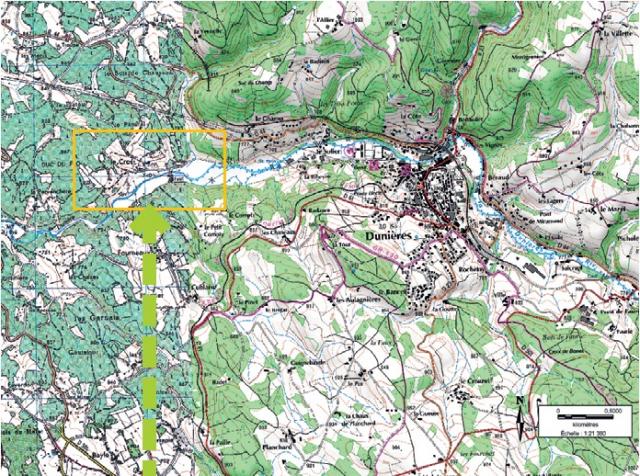

Effacement partiel du seuil Cros sur la Dunière

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 novembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 90 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Dunière |

| Distance à la source | 20.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0162 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

AUVERGNE |

| Département(s) |

HAUTE-LOIRE (43) |

| Communes(s) |

DUNIERES (43087) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

13 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 13 300 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire-Bretagne (40 %) - Conseil général de Haute-Loire (20 %) - Fédération départementale de Haute-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 43) (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Commune de Dunières - Direction départementale des territoires de Haute-Loire (DDT 43) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Sicala)

|

| Contacts | Daniel Roche - Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Sicala) |

|

3, avenue Jean-Baptiste Marcet

43000 Le Puy en Velay

daniel.roche@sicalahauteloire.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

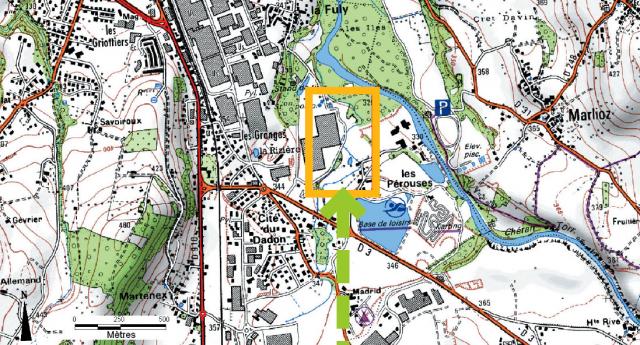

Remise en eau d’un ancien lit du Dadon et restauration de l’habitat aquatique

Créée le 15/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2004 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Dadon |

| Distance à la source | 7.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.25 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11706 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

RUMILLY (74225) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

195 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 195 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 195 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (40 %) - SMIAC (36,5 %) - conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie (13,5 %) - conseil régional (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Ville de Rumilly - Cereal Partner France (Nestlé) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran

|

| Contacts | Régis Talguen |

|

Syndicat mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran (SMIAC)

rtalguen@si-cheran.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Reméandrage de la Petite Veyle en amont du moulin du Geai

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2006 novembre 2006 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Petite Veyle |

| Distance à la source | 52.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR580 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

BIZIAT (01046) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

270 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 675 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 283 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil régional (30 %) - autofinancement (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - commune de Biziat - propriétaires fonciers et agriculteurs riverains |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte Veyle Vivante

|

| Contacts | Julien Corget |

| SMVV - 77, route de Mâcon - 01540 Vonnas Tél. : 04 74 50 26 66 |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

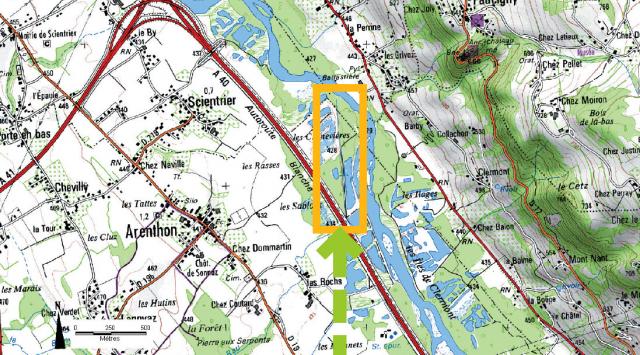

Le reméandrage du Nant de Sion

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2008 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 880 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Nant de Sion |

| Distance à la source | 9.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 4.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11960 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

ARENTHON (74018) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 19 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

265 500 € HT

soit, au mètre linéaire : 300 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 300 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (32%) - conseil général (17%) - canton de Genève (31%) - fédération départementale de la pêche (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - fédération départementale pour la pêche - canton de Genève – service renaturation de cours d’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords

|

| Contacts | Mlle Auzan |

|

Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords

alauzan@sm3a.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS