Bases sicentifiques pour un contrôle des renouées asiatiques

Créée le 22/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Faucardage |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 0.16 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

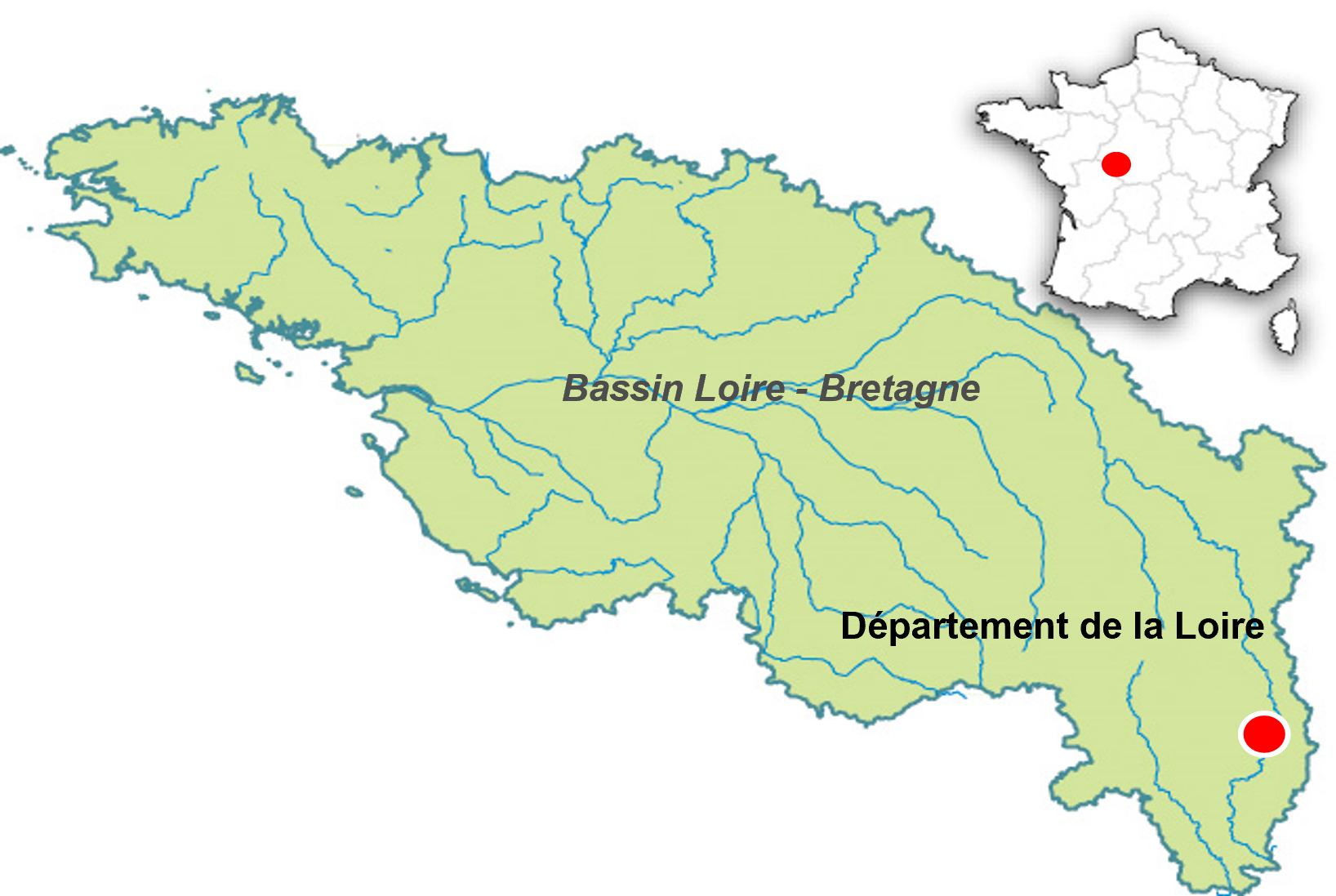

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | LOIRE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Le GRAPEE, organe de cohérence pour la gestion des plantes exotiques evahissantes

Créée le 21/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 2056000.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | Xf - Zones humides d’eau douce dominées par des arbres |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La préservation de la ressource en eau, en lien avec la dynamique fluviale

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 390.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

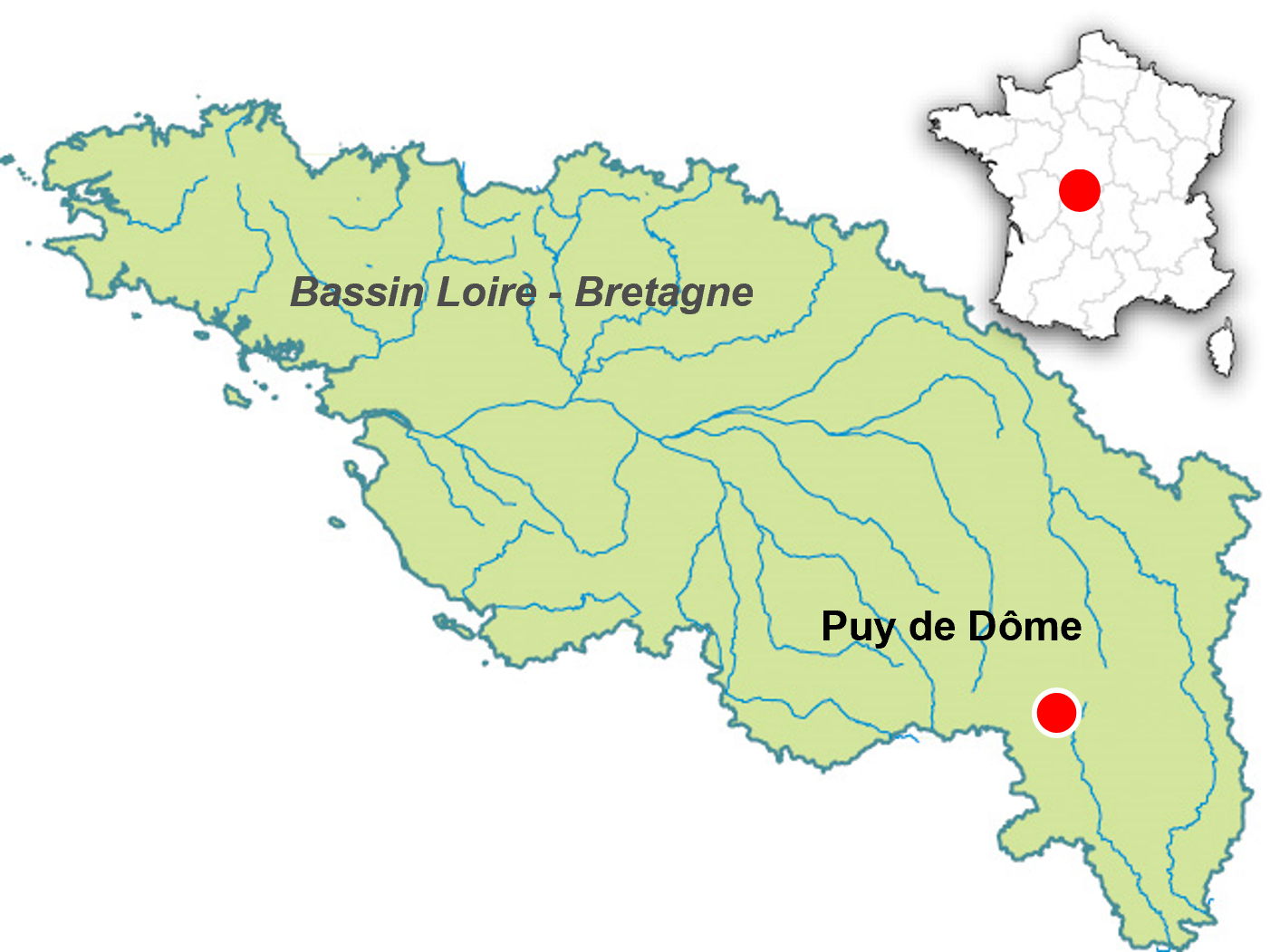

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | PUY-DE-DOME |

| Localisation | COURNON-D'AUVERGNE |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Approche croisée des patrimoines naturel et historique pour redécouvrir la mobilité de l'Allier

Créée le 20/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Fonctionnalité du cours d’eau Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 17900.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

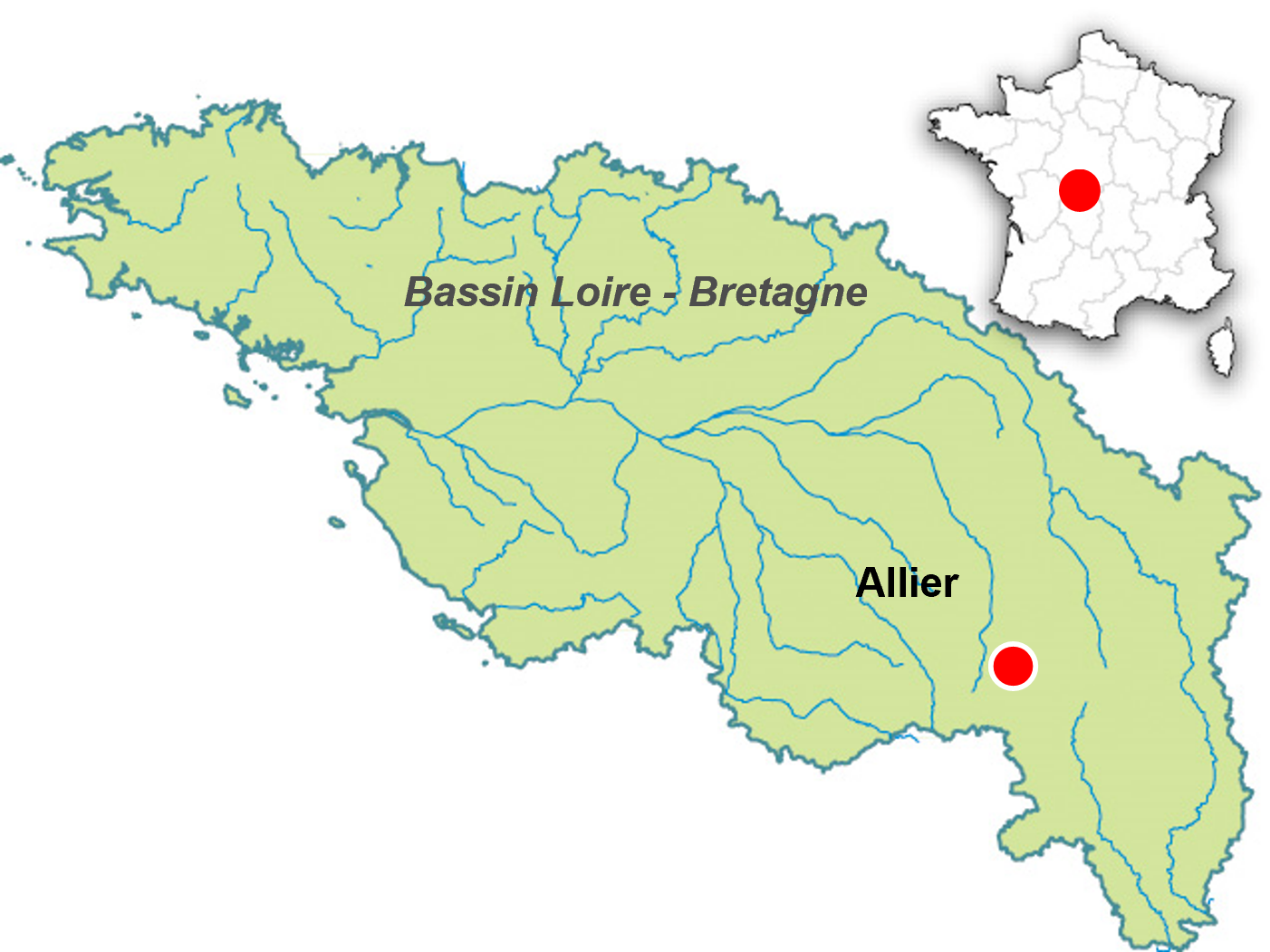

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Malle pédagogique sur la dyamique fluviale

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Ouverture au public |

| Type de génie écologique | Non intervention |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Contrôle des espèces invasives Fonctionnalité du cours d’eau Hydromorphologie Milieux humides Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 0009 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Cours d'eau |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Pré Redan, la gestion agricole au service du maintien de l'espace de moilité de l'Allier

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2007 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 9.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

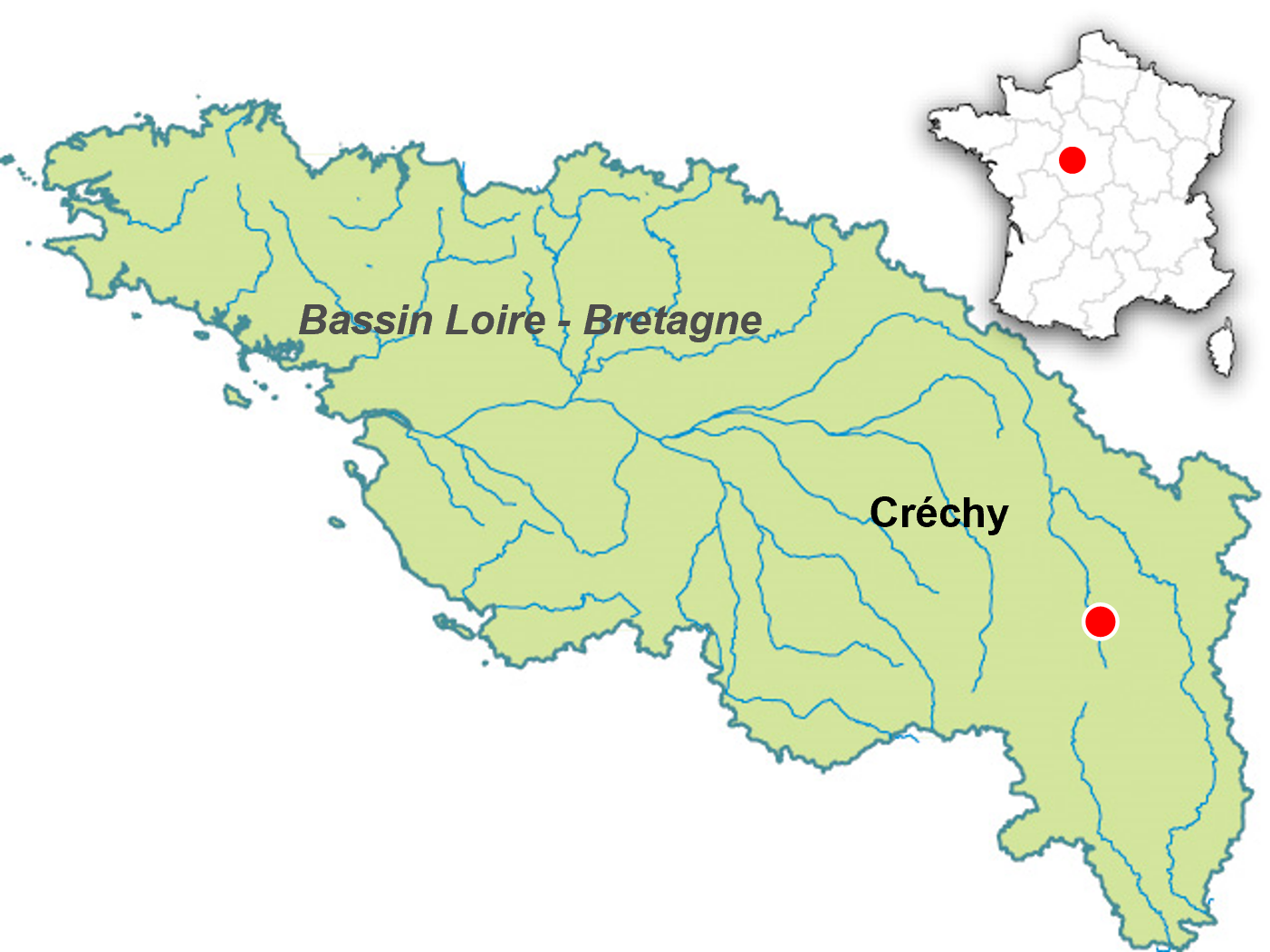

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | ALLIER |

| Localisation | CRECHY |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les CEN Allier et Auvergne interviennent sur la zone de Pré Redan dans le cadre du programme Loire nature depuis 2002. C’est un secteur caractéristique et relativement bien préservé du Val d’Allier. C’est dans le cadre de la phase 2 (2002-2006) du plan Loire qu’a été réalisée l’acquisition foncière d’une parcelle privée en enclave du DPF, située au sud-sud-est de Pré Redan, dans un méandre de la rivière Allier et sur un secteur d’érosion très actif. Il s’agissait de garantir la préservation de la dynamique fluviale et compenser le préjudice subi par le propriétaire.

Suite à l’acquisition, l’objectif était de maintenir les prairies naturelles, en pérennisant les pratiques de pâturage extensif.

La parcelle étant utilisée pour partie par deux agriculteurs locaux, une concertation a été engagée pour définir l’attribution de la gestion agricole de la parcelle. Le choix pour la gestion agricole des terrains s’est fait en accord avec les deux exploitants intervenant sur le site. « L’enclave des Vachers », comme son nom l’indique s’insère dans une soixantaine d’hectares du DPF qui font l’objet d’une location de franc-bord. Pour une cohérence de gestion, c’est l’agriculteur détenteur de la location du franc-bord qui a été retenu. Le bail rural à clauses environnementales qui a été établi inclut un cahier des charges fixant les modalités des pratiques pastorales :

- chargement maximal de 0,8 UGB/ha/an ;

- apports de fertilisants et produits phytosanitaires interdits ;

- interdiction de tout travail au sol sauf intervention définie en accord avec le bailleur ou le gestionnaire ;

- délai minimum de quinze jours avant remise à l’herbe après tout traitement parasitaire ;

- maintien des haies, talus, arbres isolés, mares ;

- interdiction de drainer et de pratiquer toute forme d’assèchement.

Ce contrat permet ainsi de pérenniser une gestion agricole durable adaptée aux aléas d’érosion et favorable à la biodiversité et à la ressource en eau.

Publication du recueil : 2013

Etude de faisabilité pour la suppression de l'enrochement de la boucle du Buisson

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Connaissance et suivis |

| Type de génie écologique | Effacement de protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2010 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

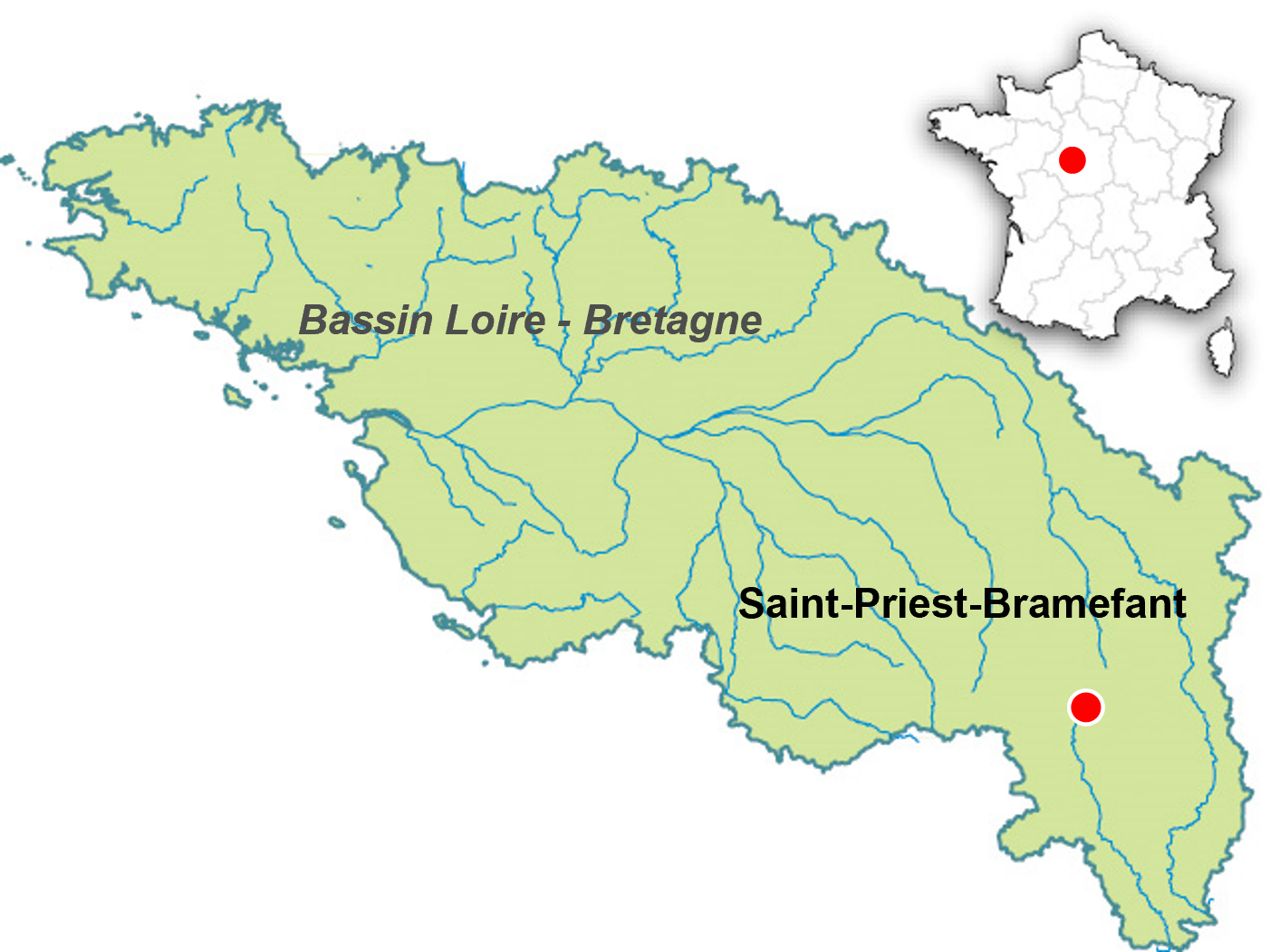

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | PUY-DE-DOME |

| Localisation | SAINT-PRIEST-BRAMEFANT |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Etude ds protections de berge et zones d'érosion de l'Allier alluvial

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Protection de berge |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 janvier 2011 |

| Surface concernée par les travaux |

Non renseigné |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

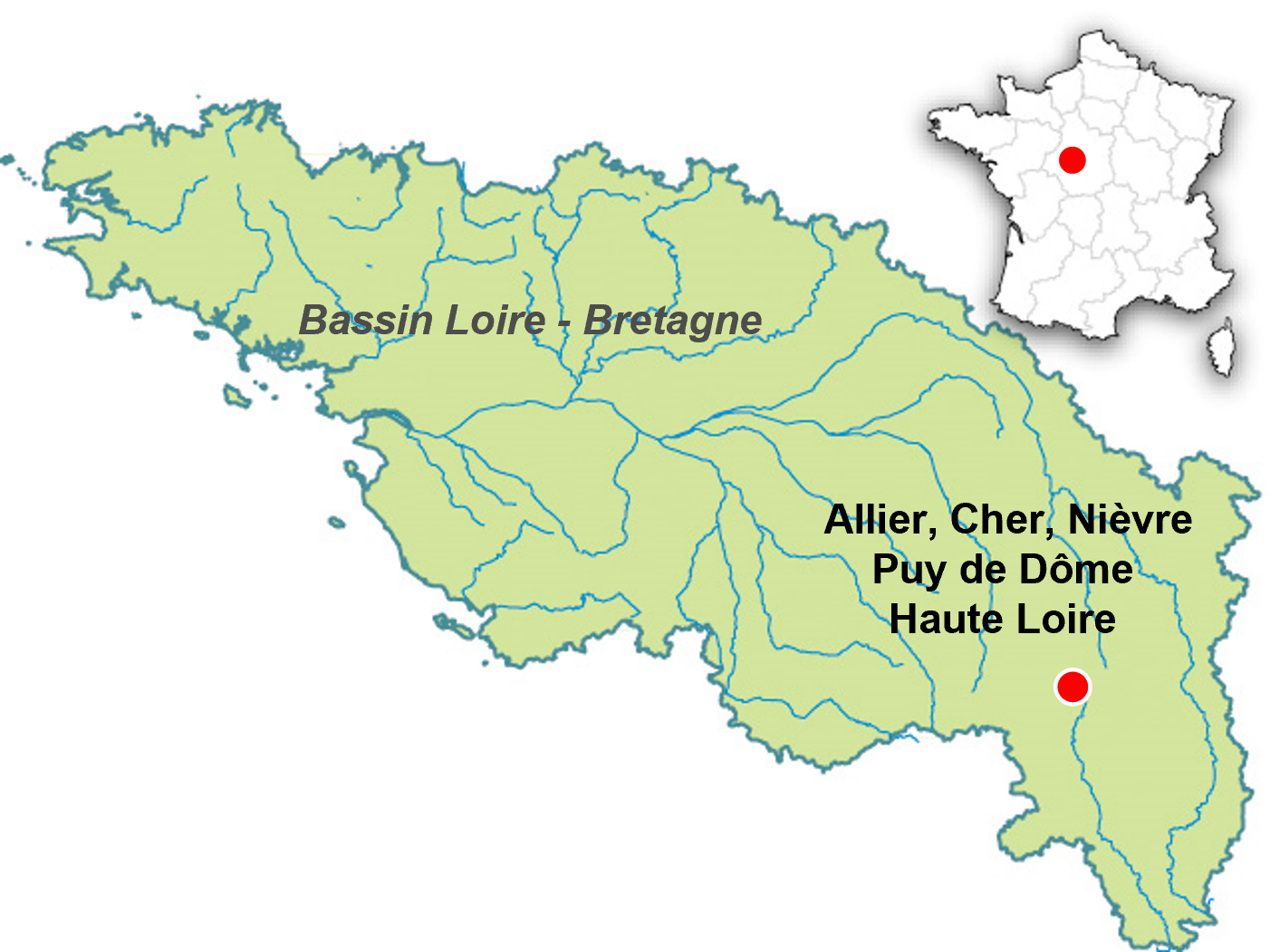

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

La rivière Allier présente sur 260 km une dynamique fluviale active avec des érosions de berge à l’origine de la formation et de la migration de méandres.

Cette divagation latérale de la rivière constitue le moteur de la biodiversité du val d’Allier et garantit la pérennité de la ressource en eau de la nappe alluviale. Pourtant le potentiel de mobilité de l’Allier est réduit par de nombreuses protections de berge. En bloquant la divagation de l’Allier, ces protections de natures diverses altèrent le fonctionnement général de l’hydrosystème alluvial et contribuent à l’incision de la rivière.

Une étude pour restaurer la dynamique fluviale en préservant l’érosion visait plusieurs objectifs :

- actualiser l’état des lieux des protections de berge et zones d’érosion sur l’Allier alluvial ;

- diagnostiquer les enjeux socio-économiques des terrains protégés ou en cours d’érosion ;

- proposer des outils de préservation et d’accompagnement de l’érosion ;

- proposer des outils pour mener des actions de restauration de la dynamique ;

- évaluer les enjeux de la compensation vis-à-vis de la dynamique fluviale et proposer des éléments de cadrage technique pour sa mise en œuvre.

Elle devait ainsi contribuer à l’élaboration du Sage Allier aval concernant l’enjeu dynamique fluviale, mais aussi inciter et faciliter la mise en place d’actions de préservation ou de restauration de la dynamique par des collectivités ou gestionnaires d’espaces naturels, ou encore par des maîtres d’ouvrage au titre de mesures compensatoires.

L’inventaire des protections et zones d’érosion a été réalisé à l’étiage 2010 par le CEN Auvergne avec l’aide d’un bureau d’étude. Les 260 km de cours d’eau ont ainsi été parcourus en canoë durant 22 jours et les protections de berge ont été localisées par GPS et décrites selon une grille d’indicateurs, permettant de qualifier leur nature et d’évaluer leur efficacité de protection et leur état de conservation. Des prospections complémentaires à pied ont également été menées.

L’inventaire a permis de recenser 790 protections de berge et 25 digues pour un linéaire total de berges protégées de 120 km. Cela représente 23 % du linéaire cumulé des deux rives de l’Allier en analyse brute. En considérant le linéaire de berge effectivement soustrait à la dynamique (méandre entier bloqué par une protection à son extrémité amont, épis bloquant un linéaire important), on peut évaluer le linéaire de rivière où l’érosion latérale est bloquée à 50 % du linéaire total de l’Allier alluvial.

La définition des propositions de préservation et restauration a nécessité le croisement des données précédentes avec le cadastre et l’identification foncière des propriétés publiques sur l’Allier alluvial dans les cinq départements concernés. Un programme pluriannuel d’achat des zones érodables a été proposé pour préserver et restaurer ces dynamiques. Si quelques acquisitions ponctuelles sont en cours sur les zones d’érosion grâce au projet des CEN d’animation foncière sur les zones humides, une politique globale d’acquisition des zones érodables reste encore à mettre en place.

Publication du recueil : 2013

Préservation de l'espace de mobilité de l'Allier

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2008 janvier 2013 |

| Surface concernée par les travaux | 5670.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

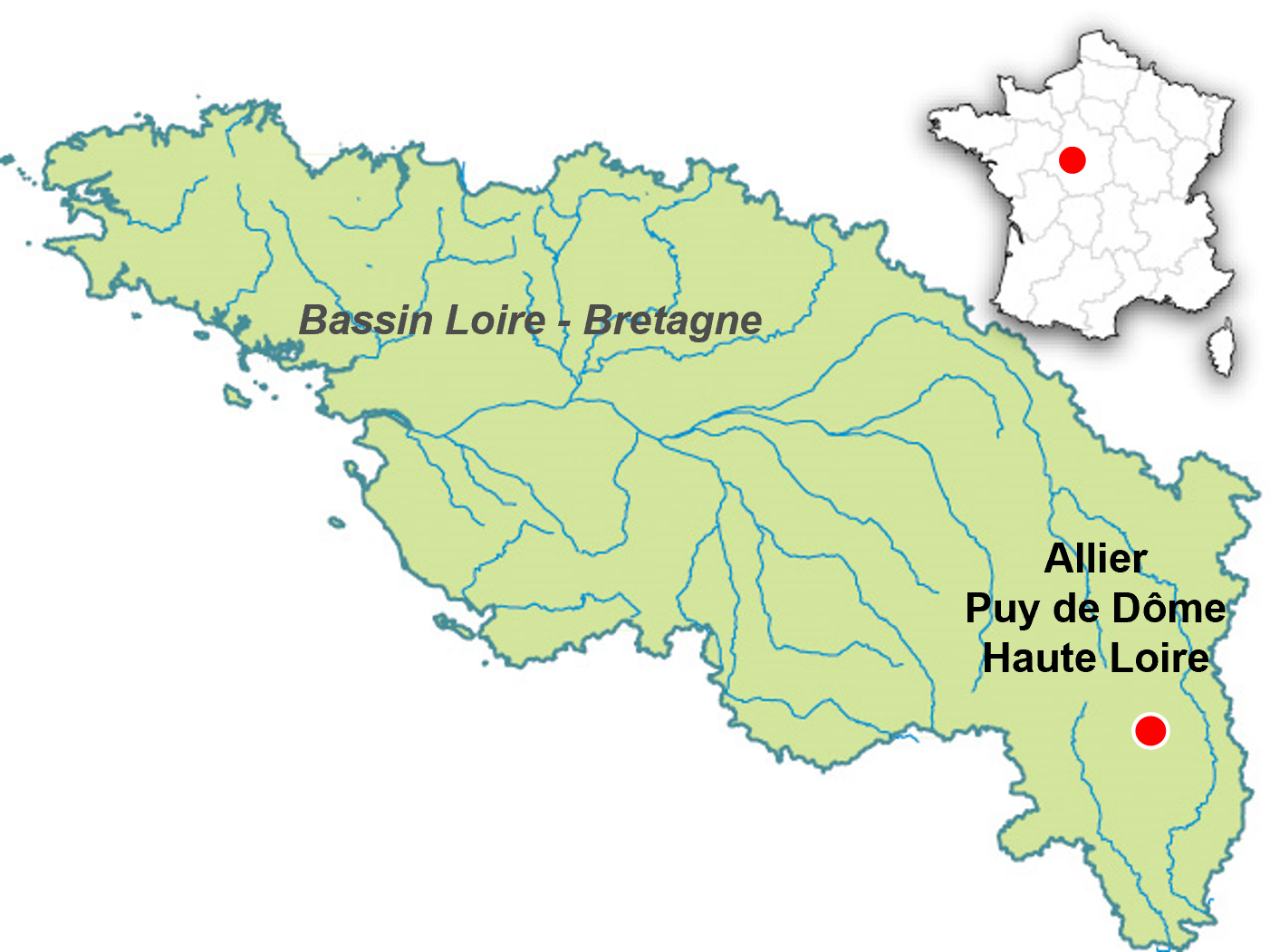

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Localisation | ALLIER |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Sur les dix-huit zones d’intervention du Contrat nature Val d’Allier, quatre présentent un enjeu particulièrement fort en termes de dynamique fluviale et de préservation de l’espace de mobilité. Sur ces quatre zones, la dynamique fluviale passée a généré des conditions propices à l’exploitation de la ressource en eau (alluvions grossières avec une bonne circulation de la nappe alluviale). On y retrouve donc plusieurs zones de captages d’eau potable.

Les actions ont démarré pour certains de ces sites dès le début des années 1990. Le long travail de concertation mené grâce au plan Loire a permis d’aboutir à de nombreuses actions opérationnelles et consensuelles. L’objectif principal portait sur l’acquisition foncière de terrains érodables pour compenser le préjudice subi par les propriétaires riverains, garantir la préservation de la dynamique et démontrer la viabilité de l’acquisition et de la gestion durable de ces terrains plutôt que leur protection contre l’érosion par des enrochements de berge. Pour poursuivre et conforter ces actions dans la phase 2008-2013 du plan Loire, les Conservatoires et la LPO Auvergne ont élaboré un contrat pluriannuel sur le Val d’Allier en Auvergne.

Ce projet aura permis de nombreuses réalisations sur les quatre sites concernés :

- D’un point de vue de l’animation et de la concertation : de nouveaux partenariats ont permis 82 hectares de maîtrise d’usage supplémentaires, un partenariat autour d’un projet de captage intégrant la prise en compte de la dynamique fluviale, un projet de classement du site en Réserve naturelle régionale, une convention de gestion de cinq ans pour une parcelle de 68,45 ares avec reconstitution d’une forêt alluviale, signature de 4 baux ruraux à clauses environnementales.

- Par ailleurs, de nombreux suivis ont été réalisés sur la durée du contrat (avifaune, castor et loutre, amphibiens, insectes, végétaux…).

- En termes de communication, une plaquette de valorisation du Val d’Allier brivadois a été publiée.

Acquisition foncière de parcelles situées dans l'espace de mobilité du fleuve Loire

Créée le 01/08/2024

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Libre évolution |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Biodiversité Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales Continuité écologique Contrôle des espèces invasives Hydromorphologie Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2009 janvier 2012 |

| Surface concernée par les travaux | 115.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | M - Rivières/cours d’eau/ruisseaux permanents |

| Type de milieu (SDAGE) | Bordures de cours d'eau et plaine alluviale |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Sites du conservatoire d'espaces naturels de l'Allier et de Bourgogne |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non renseigné |

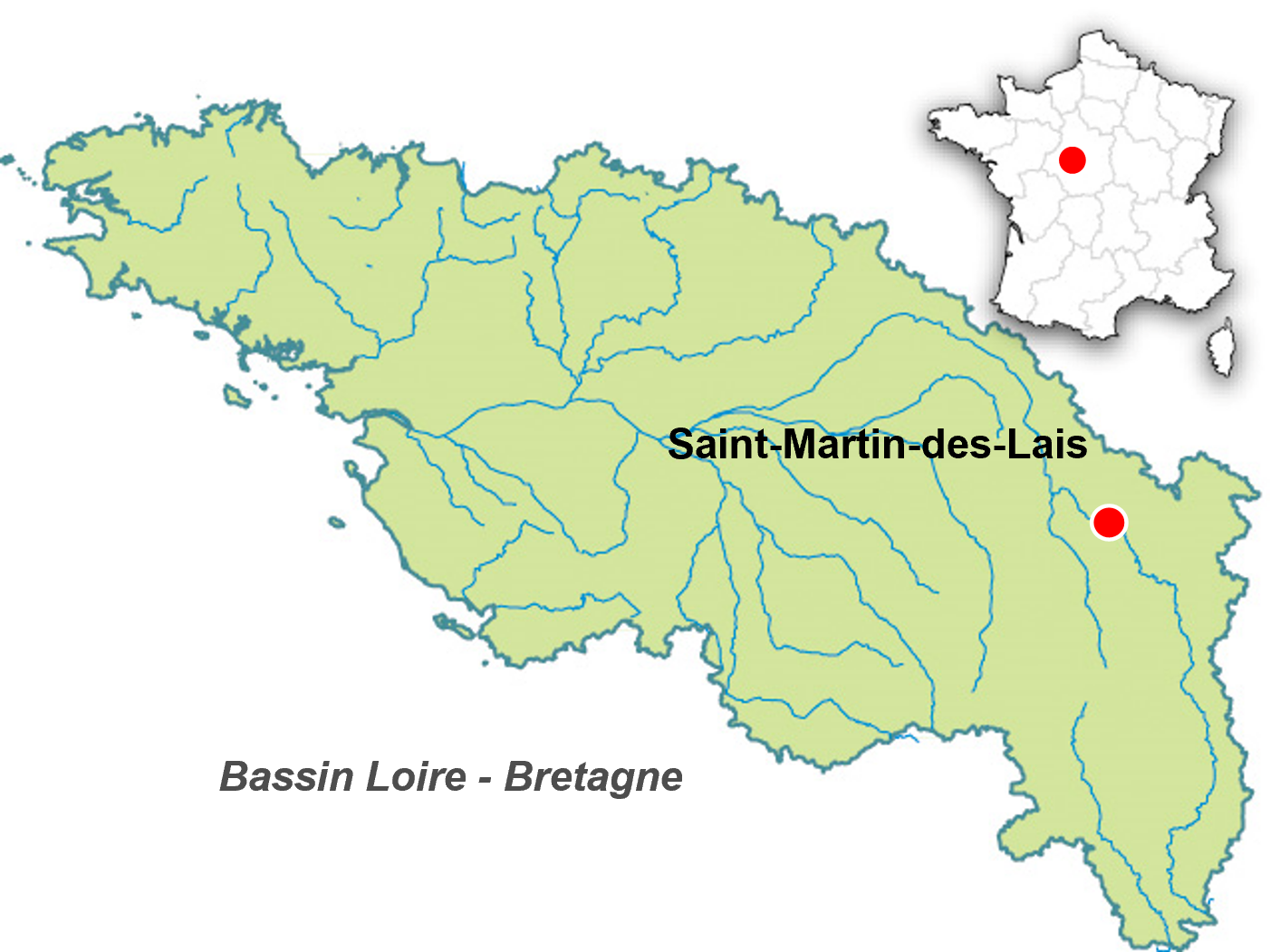

Localisation

| Bassin |

Loire-Bretagne |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

| Département | ALLIER |

| Localisation | SAINT-MARTIN-DES-LAIS |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Résumé

Les méandres des Germains correspondent à une vaste zone alluviale située au cœur de la Loire des méandres. Secteur à dynamique latérale active et peu contraint par les digues, la divagation du lit permet l’érosion des berges et la recharge sédimentaire de la Loire. Cette dynamique génère une mosaïque de milieux naturels, dont certains sont d’intérêt communautaire.

La maîtrise des terrains riverains du fleuve est l’outil le plus pertinent pour le maintien de l’espace de mobilité, car elle permet de sécuriser sur le long terme la divagation du lit. Pour mener à bien ce projet d’acquisition, il convenait de pouvoir associer les acteurs locaux, les riverains et les partenaires techniques et financiers pour leur présenter les enjeux de préservation du patrimoine naturel et l’importance d’une maîtrise foncière forte pour conduire une gestion conservatoire et durable.

La localisation inter-régionale des méandres des Germains nécessitait également d’informer les partenaires institutionnels des régions Auvergne et Bourgogne.

Une première réunion d’information, organisée par le CEN Allier et le CEN Bourgogne, a permis de présenter les enjeux de conservation du patrimoine naturel mais également d’étudier les différents scénarii d’acquisition tant au niveau des porteurs du projet que des sources de financements potentielles. Les dossiers de demande de financements ont alors été construits en faisant intervenir l’Agence de l’eau et des fonds européens (FEDER), ainsi qu’une part d’autofinancement des communes.

Un peu plus de trois années se sont écoulées entre la mise en vente des terrains et l’achèvement des opérations d’acquisition (54 ha acquis en automne 2011 pour Saint-Martin-des-Lais et 61 ha acquis en mars 2012 pour Vitry-sur-Loire). Les deux communes, une fois propriétaires, ont signé avec le CEN Allier des baux emphytéotiques de dix-huit ans (Saint-Martin-des-Lais) et trente ans (Vitry-sur-Loire). Une gestion adaptée sera ainsi mise en place par le Conservatoire sur ces terrains.

Publication du recueil : 2013

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS