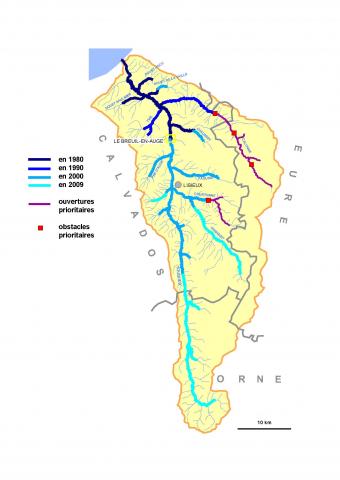

Rétablissement de la continuité écologique sur le bassin de la Touques

Créée le 17/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1979 novembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Touques |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 9.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Arrêté Préfectoral de Biotope |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR275 FRHR276 FRHR277 FRHR278 FRHR279 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

BASSE-NORMANDIE HAUTE-NORMANDIE |

| Département(s) |

CALVADOS (14) ORNE (61) EURE (27) |

| Région | NORMANDIE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 3 700 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - ministère chargé de l’Environnement - Conseil supérieur de la pêche - fédérations de pêche du Calvados et de l’Orne - agence de l’eau Seine-Normandie - départements du Calvados, de l’Orne et de l’Eure - Fonds européens - région de Basse-Normandie |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et de la forêt - Conseil supérieur de la pêche (Onema) |

| Maître d'ouvrage |

Multiples

|

| Contacts | |

|

Syndicat mixte du bassin versant de la Touques

30, route de Falaise – 14100 Saint-Désir

syndicatdelatouques@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Des actions pour le rétablissement de la continuité sur la Canche et ses affluents classés

Créée le 17/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2001 novembre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Canche |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 11.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR13 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

265 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - syndicat mixte pour le SAGE de la Canche - Agence de l’eau - conseil général - conseils régionaux - propriétaires |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et des forêts - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts | Hervé Régniez |

|

Fédération départementale

pour la pêche

Syndicat mixte pour le SAGE

de la Canche

Technicien Milieu aquatique, Syndicat

mixte pour le SAGE de la Canche

h.regniez-sage-canche@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

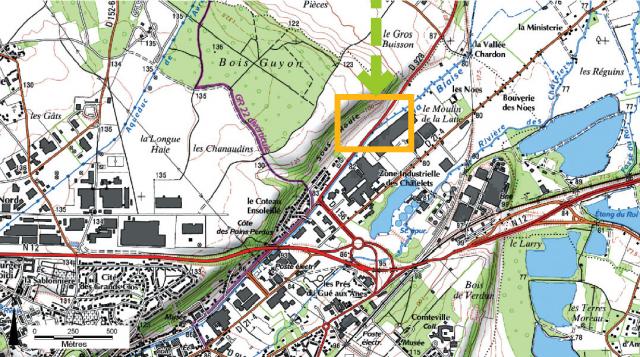

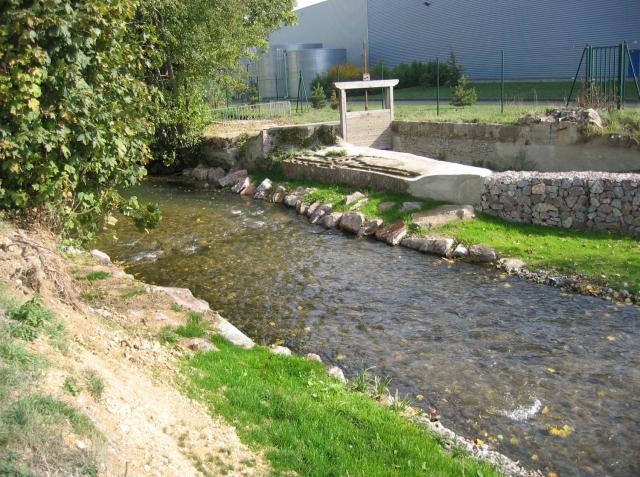

Arasement du vannage du moulin de Reveillon et réaménagement du lit mineur de la Blaise

Créée le 17/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2007 novembre 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 540 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Blaise |

| Distance à la source | 45.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

5.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.84 ‰ |

| Débit moyen | 1.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR251 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

EURE-ET-LOIR (28) |

| Communes(s) |

DREUX (28134) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 14 700 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

127 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 142 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - conseil général (30 %) - agence de l’eau (50 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - fédération départementale de la pêche - cellule d’animation technique pour l’eau et les rivières (CATER) - direction départementale de l’agriculture et de la forêt |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal de la vallée de la Blaise (SIVB)

|

| Contacts | Joël Duforeau |

|

Syndicat intercommunal de la vallée de la Blaise (SIVB)

sivb.duforeau@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Réouverture d’un tronçon de la Bièvre en milieu urbain

Créée le 16/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2001 novembre 2003 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Bièvre |

| Distance à la source | 23.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

4.00 m

|

| Pente moyenne | 2.62 ‰ |

| Débit moyen | 0.70 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRHR156B |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Seine-Normandie |

| Région(s) |

ILE-DE-FRANCE |

| Département(s) |

VAL-DE-MARNE (94) |

| Communes(s) |

FRESNES (94034) |

| Région | ILE-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

520 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 2 600 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 520 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (40 %) - conseil général - conseil régional |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil général - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service départemental - direction régionale de l’environnement (DIREN) - Agence des espaces verts de la région Île-de-France - espaces verts de la région Île-de-France |

| Maître d'ouvrage |

Communauté d’agglomération de la Vallée de la Bièvre

|

| Contacts | Denise Achache |

|

Communauté d’agglomération du val de Bièvre

Direction de l’environnement

d.achache@agglo-valdebievre.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

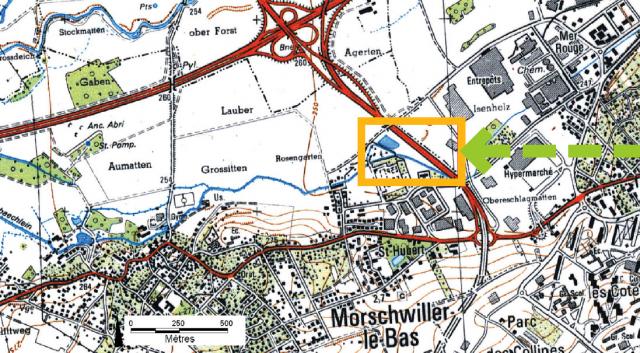

Retour du Steinbaechlein dans son talweg d’origine

Créée le 16/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2005 septembre 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Steinbaechlein |

| Distance à la source | 43.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 7.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR62 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

ALSACE |

| Département(s) |

HAUT-RHIN (68) |

| Communes(s) |

MORSCHWILLER-LE-BAS (68218) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 1 860 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

300 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 750 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 301 860 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques – service départemental |

| Maître d'ouvrage |

Promoteur immobilier

|

| Contacts | |

|

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema)

sd68@onema.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

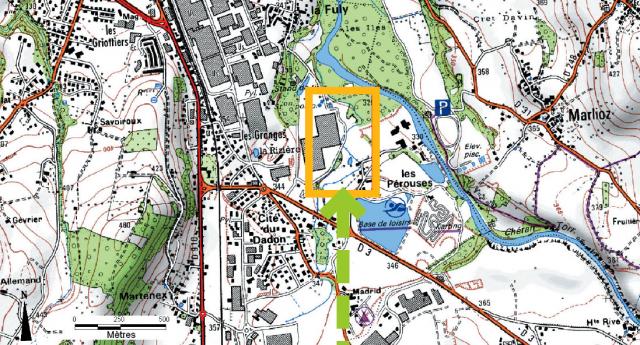

Remise en eau d’un ancien lit du Dadon et restauration de l’habitat aquatique

Créée le 15/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2004 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Dadon |

| Distance à la source | 7.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.25 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11706 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

RUMILLY (74225) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

195 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 195 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 195 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (40 %) - SMIAC (36,5 %) - conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie (13,5 %) - conseil régional (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Ville de Rumilly - Cereal Partner France (Nestlé) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran

|

| Contacts | Régis Talguen |

|

Syndicat mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran (SMIAC)

rtalguen@si-cheran.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

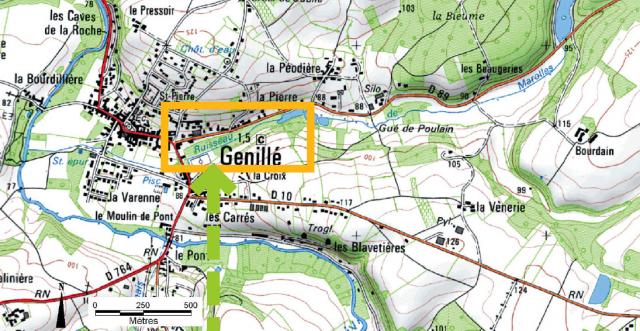

Reméandrage du Marolles à Genillé

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2007 juillet 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 350 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Marolles |

| Distance à la source | 2.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.03 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR354 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

CENTRE |

| Département(s) |

INDRE-ET-LOIRE (37) |

| Communes(s) |

GENILLE (37111) |

| Région | CENTRE-VAL DE LOIRE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

50 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 143 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil général (30 %) - fédération départementale de la pêche (8 %) - Électricité de France |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale Centre - Poitou-Charente - fédération départementale de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes de Montrésor

|

| Contacts | Aurélien GOLFIER |

|

Communauté de communes de Montrésor

1 rue de la Couteauderie

37460 Montrésor

indrois@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

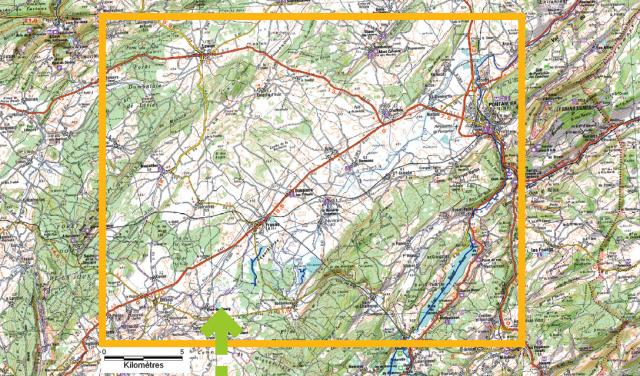

Reméandrage du Drugeon et gestion intégrée de son bassin versant

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 1996 octobre 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 37000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Drugeon |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Arrêté Préfectoral de Biotope Espace Naturel Sensible |

| Autres | site RAMSAR |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR2024 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301280

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

DOUBS (25) |

| Communes(s) |

ARCON (25024) BANNANS (25041) BONNEVAUX (25075) BOUJAILLES (25079) BOUVERANS (25085) BULLE (25100) CHAFFOIS (25110) COURVIERES (25176) DOMMARTIN (25201) DOMPIERRE-LES-TILLEULS (25202) DOUBS (25204) FRASNE (25259) GRANGES-NARBOZ (25293) HOUTAUD (25309) RIVIERE-DRUGEON (LA) (25493) SAINTE-COLOMBE (25515) VAUX-ET-CHANTEGRUE (25592) VUILLECIN (25634) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 143 910 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

2 873 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 2 873 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau - Union européenne - État - conseil général - conseil régional - Conseil supérieur de la pêche - communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques - délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté et service département - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF), - université de Besançon - fédération départementale pour la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon

|

| Contacts | Jean-Noël Resch |

|

Communauté de communes du plateau de Frasne et du val du Drugeon

jn-resch.cfd@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

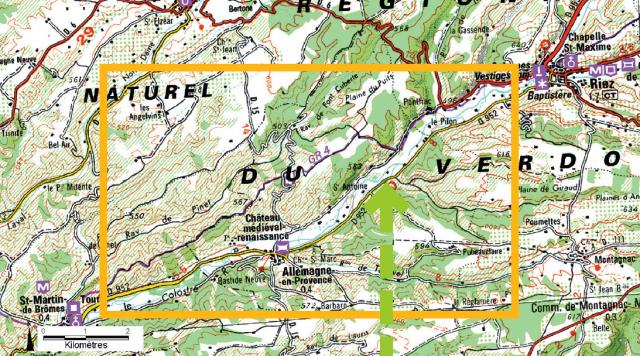

Remise en eau des méandres du Colostre

Créée le 11/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 1998 novembre 2001 |

| Linéaire concerné par les travaux | 11000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Colostre |

| Distance à la source | 19.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.01 ‰ |

| Débit moyen | 0.70 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR251 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

| Département(s) |

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) |

| Communes(s) |

ALLEMAGNE-EN-PROVENCE (04004) RIEZ (04166) SAINT-MARTIN-DE-BROMES (04189) |

| Région | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

65 800 € HT

soit, au mètre linéaire : 6 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 65 800 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (35 %) - conseil régional (30 %) - conseil général (15 %) - Conseil supérieur de la pêche (14 %) - association locale pour la pêche (6 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil supérieur de la pêche – brigade départementale (nouvellement Onema) |

| Maître d'ouvrage |

FDPPMA Alpes-de-Haute-Provence

|

| Contacts | Vincent Duru |

|

FDPPMA Alpes-de-Haute-Provence

04000 Digne-les-Bains

fede04.vincentduru@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

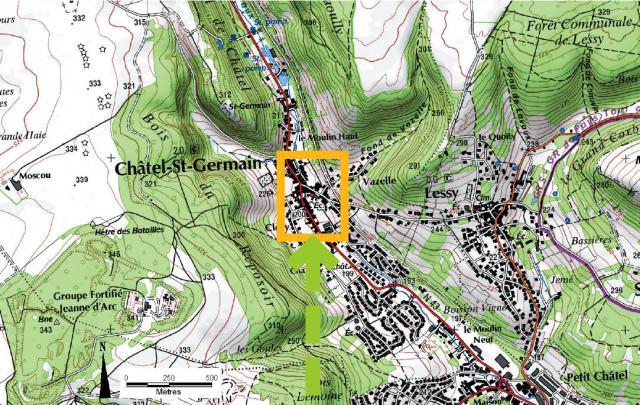

Création d’un chenal d’étiage sinueux en milieu urbain sur le ruisseau de Montvaux

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 1999 novembre 1999 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le ruisseau de Montvaux |

| Distance à la source | 8.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.40 ‰ |

| Débit moyen | 0.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR354 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MOSELLE (57) |

| Communes(s) |

CHATEL-SAINT-GERMAIN (57134) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 10 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

137 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 345 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 148 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - direction régionale de l’environnement (DIREN) (33 %) - agence de l’eau (17 %) - conseil général (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Châtel-Saint-Germain

|

| Contacts | |

|

Commune de Châtel-Saint-Germain

Mairie, 13 rue Jeanne-d’Arc57160 Châtel-Saint-Germain

mairie@chatel-saint-germain.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS