Dérivation et recréation du lit mineur de la Veyle au droit de la gravière de Saint-Denis-lès-Bourg

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 08/06/2010

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2009 octobre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Veyle |

| Distance à la source | 28.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

4.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 25.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR587b |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

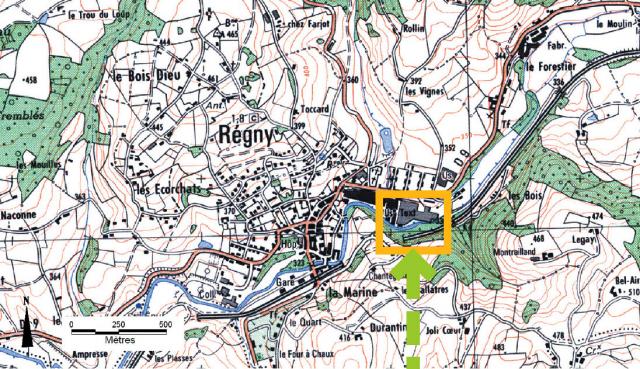

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

BUELLAS (01065) SAINT-DENIS-LES-BOURG (01344) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P>Améliorer la qualité de l’eau.<BR> </P>

<P>Restaurer la continuité écologique.<BR> </P>

<P>Contribuer à l’atteinte du bon état .</P>

Le milieu et les pressions

<P>La Veyle est un cours d’eau de 80 kilomètres de long qui se jette dans la Saône au niveau de Mâcon. Son bassin versant qui s’étend entre Bresse et Dombes draine une surface d’environ 670 km2 et est composé essentiellement d’étangs, de zones de prairie et de bocages. <BR>Sur la commune de Buellas, une gravière pour l’exploitation de granulats est présente sur le cours d’eau depuis 1972. La Veyle est à cet endroit transformé en un large plan d’eau, posant de nombreux problèmes écologiques :<BR>- Les sédiments sont piégés dans la gravière, ce qui occasionne une incision du lit à l’aval.<BR>- Le ralentissement des écoulements dans le plan d’eau génère une hausse de la température de l’eau comprise entre 3 et 5°C.<BR>- Enfin, le plan d’eau est colmaté par les sédiments fins s’accumulant du fait de la perte d’énergie du cours d’eau, ce qui a tendance à augmenter le risque de pollution de la nappe et du captage d’eau potable situé en aval.<BR> </P>

Les opportunités d'intervention

<P> Le syndicat mixte Veyle vivante (SMVV), dans le cadre de ses missions, souhaitait depuis longtemps restaurer le fonctionnement dynamique de la Veyle par la recréation du lit mineur du cours d’eau en périphérie de la gravière. La collectivité ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour acquérir les terrains nécessaires sur l’ensemble du tracé de la nouvelle Veyle, ce qui a empêché le projet de se faire jusque là. Lorsque le carrier dépose une demande d’agrandissement, l’opportunité de mener le projet est perçue. Le préfet autorise alors cinq années d’exploitation supplémentaires en conditionnant cette autorisation à l’aboutissement du projet de dérivation de la Veyle. L’acquisition foncière (soit 10,7 hectares) et la totalité de son financement sont à la charge de l’exploitant de la gravière. L’extension de la gravière est articulée en deux temps : une première période sans délai, la seconde ne pouvant débuter que si le projet de détournement de la Veyle se concrétise.</P>

Les travaux et aménagements

<P> La gravière étant toujours en activité, la seule solution pour retrouver une continuité écologique est de détourner le lit de la rivière.<BR>Un lit artificiel contournant la gravière est créé. Un tracé sinueux favorisant la diversité des faciès d’écoulement lui est donné. Les berges sont établies avec des techniques de génie végétal. Le tracé est conçu de manière à obtenir le meilleur fonctionnement écologique possible. Les principaux paramètres morphologiques (pente, sinuosité, largeur du lit mineur) sont fixés d’après la rivière des années cinquante, avant les gros travaux hydrauliques. Pour donner accès aux riverains à ce nouvel espace, deux passerelles de franchissement du cours d’eau sont installées.</P>

La démarche réglementaire

Dossier d’autorisation d’exploitation de carrière octroyée à Granulat Rhône Alpes en 2006 fixant comme condition la réalisation du projet. Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

La gestion

<P> L’entretien du site est prévu pendant trois ans. Deux fauches annuelles et le remplacement des végétaux morts seront réalisés.<BR>L’objectif étant de laisser libre cours au fonctionnement naturel et à l’espace de mobilité de la Veyle, aucune intervention dans le lit mineur et sur les berges ne sera réalisée.<BR>La gestion future du site, après 2012, sera définie prochainement avec comme horizon le terme de l’exploitation de la gravière (d’ici une dizaine d’années).</P>

Le suivi

<p style="TEXT-ALIGN: justify"> Un état initial a été effectué par le syndicat de la Veyle pour les compartiments physico-chimique, piscicole (pêches électriques), macro-invertébrés (MAG20) et morphologique (CarHyCE). Un suivi post-travaux est prévu pendant cinq années à compter de 2010.</p>

Le bilan et les perspectives

<P> Les travaux venant d’être terminés, aucune évaluation écologique n’est possible pour le moment. En ce qui concerne l’aspect paysager, le projet est une réussite et fait l’unanimité auprès des riverains comme des élus.<BR>Les acquisitions réalisées le long du cours d’eau visent à laisser à la rivière un espace lui permettant de former son lit et ses berges au gré des crues. Une procédure d’enquête parcellaire et de déclaration d’utilité publique avait été lancée par le SMVV, mais elle a été arrêtée dès lors que toutes les parcelles ont pu être acquises à l’amiable par Granulats Rhône Alpes.<BR>L’implication du carrier dans la réalisation du projet a facilité la réalisation de l’opération. Du fait de l’enjeu économique, une forte implication politique a permis de trouver ce compromis entre la nécessité de préserver un source importante d’approvisionnement en granulats dans le bassin de vie, et une « compensation » des erreurs du passé.<BR>L’existence d’une démarche active du contrat de rivière et la motivation des élus du syndicat mixte Veyle vivante ont été un atout pour l’aboutissement de cette opération qui a malgré tout mis une dizaine d’années à se concrétiser. Lorsque l’exploitation de la gravière aura pris fin, il est envisagé de constituer un « parc nature » avec des espaces de loisirs, de pêche, de promenade et de nature sur l’ensemble du site. Le tracé de la nouvelle rivière et son emprise seront intégrés dans les projets qui émergeront au sujet des gravières.</P>

La valorisation de l'opération

<P> Des informations régulières sur le projet sont diffusées via le site internet du syndicat. Une lettre d’information mensuelle a également été proposée pendant toute la durée du chantier. Trois conférences de presse ont été organisées aux moments forts de l’opération : démarrage des travaux, mise en eau du nouveau lit, aboutissement du projet. Enfin, un programme d’animations spécifiques pour quatre écoles voisines (classes de CM), qui suivent le déroulement du projet, est réalisé. La FRAPNA Ain assiste ces animations.</P>

Coûts

| Coût des études préalables | 60 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

410 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 30 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 860 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (42 %) - Granulat Rhône-Alpes (18 %) - syndicat mixte Veyle vivante (17 %) - conseil régional (16 %) - conseil général (7 %). |

| Partenaires techniques du projet | - communes de Buellas et de Saint-Denis-lès-Bourg - fédération départementale pour la pêche - association locale pour la pêche - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Granulat Rhône-Alpes |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte Veyle vivante

|

| Contacts | Julien Corget |

|

SMVV - 77, route de Mâcon - 01540 Vonnas

Tél. : 04 74 50 26 66

contact@veyle-vivante.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<P> Malavoi, Epteau : Étude eco-géomorphologique de la Veyle et ses principaux affluents. SMVV, 2003.<BR> </P>

<P>Biotec, Malavoi : Déviation de la Veyle au droit du plan d’eau de Saint-Denis-lès-Bourg sur la commune de Buellas - Étude de projet. SMVV, 2005.</P>

Arasement d’un seuil industriel sur le Rhins

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 02/06/2010

Créée le 02/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2007 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rhins |

| Distance à la source | 36.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.13 ‰ |

| Débit moyen | 3.33 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0178b |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

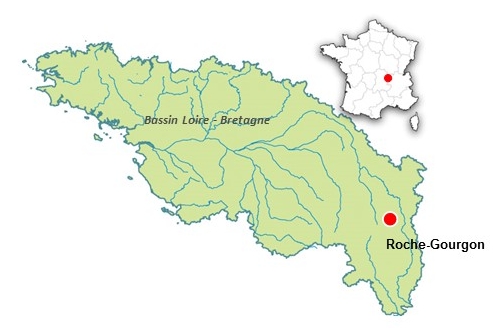

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

LOIRE (42) |

| Communes(s) |

REGNY (42181) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p><span style="font-weight: bold;">Maintenir l’activité économique en conservant la possibilité d’un droit d’eau.<br /> </span></p>

<p><span style="font-weight: bold;">Rétablir la continuité écologique.<br /> </span></p>

<p><span style="font-weight: bold;">Contribuer à une action innovante d’amélioration physique du milieu.</span></p>

Le milieu et les pressions

<p> Le Rhins (ou Reins) s’écoule sur 60 km dans les départements du Rhône et de la Loire et se jette dans la Loire au niveau de Roanne. D’une superficie de 254 km2, son bassin versant est essentiellement agricole et forestier.<br />Le cours du Rhins connaît de nombreuses activités industrielles utilisant la force hydraulique dans les fonds de vallées, activités le plus souvent abandonnées aujourd’hui. Cependant, il subsiste de nombreux seuils en rivière (70 sur 60 km de cours d’eau). Ces ouvrages, générant des dysfonctionnements biologiques et géomorphologiques sur les cours d’eau, font l’objet d’un récent programme de gestion différenciée.<br />Effacement total ou partiel d’obstacles transversaux<br />L’étude hydraulique préalable au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) met en évidence qu’un de ces ouvrages génère également des débordements importants en amont, inondant un site industriel. Les crues successives de 2003 (Q50), 2004 (Q20) et 2005 (Q50) le confirment.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Le PPRI en cours sur le bassin menace de figer le site industriel en zone d’aléas forts. Cette mesure constitue une contrainte supplémentaire au développement de l’activité industrielle déjà en difficulté. La décision d’intervention de la commune est en quelque sorte une mesure conservatoire pour le maintien de l’activité industrielle. L’enjeu de pouvoir faire modifier la carte de zonage PPRI avant mise à l’enquête publique dynamise également le rôle d’acteur de la commune.<br />IGN - Scan25®<br />Pour sa part, la cellule technique du contrat de rivière voit en ce projet l’occasion idéale d’effacer un ouvrage majeur, d’une hauteur de chute de 2 m, sur le linéaire prioritaire du Rhins, et ceci dans un contexte exemplaire de concertation (perspective de site « vitrine »).</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux sont réalisés en deux temps :<br />• l’arasement de l’ouvrage est opéré jusqu’en fond de lit de mi-juin à début juillet 2008 ;<br />• une stabilisation du massif de fondations est équipée d’un dispositif d’indicateur visuel du débit réservé (échancrure calibrée au débit réservé) au mois de juin 2009.</p>

La démarche réglementaire

• Modification d’autorisation du droit d’eau.

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p>Seul un suivi des berges amont est réalisé dans la zone d’influence pour prévenir des éventuels risques d’érosion régressive.<br />Des opérations ponctuelles d’abattage d’arbres instables, et de replantations des berges, sont parfois effectuées à titre préventif.</p>

Le suivi

<p>Compte tenu de l’arasement total du seuil et de la diminution du delta entre les lignes d’eau amont-aval projeté à moins de 20 cm, la transparence de l’ouvrage a paru suffisamment évidente à chacun des partenaires pour ne pas devoir mettre en place un protocole d’évaluation (suivi piscicole et transit sédimentaire).<br />Seul un suivi de la stabilité des berges amont est réalisé par le technicien après l’hiver et les évènements hydrauliques même mineurs (hautes eaux, plein bords, crues annuelles...).</p>

Le bilan et les perspectives

<p>L’arasement du seuil permet de reconquérir la continuité écologique sur un linéaire de 4 km.<br />L’industriel (ancien propriétaire de l’ouvrage) et bénéficiaire du droit de prélèvement d’eau est satisfait de l’opération :<br />• le site était inondable de 0,60 m à 1 m pour les crues de retour de dix à vingt ans. Aujourd’hui, on n’observe aucun débordement pour la crue cinquantennale et seulement une hauteur de 0,24 m pour la crue centennale. La crue vingtennale de novembre 2008 n’a pas inondé l’usine alors qu’habituellement une crue décennale suffisait à le faire ;<br />• l’industriel continue à bénéficier de son droit d’eau (passé du 1:40e au 1:10e du module par la demande de modification de l’ouvrage), avec un prélèvement d’eau sécurisé par l’indicateur visuel que constitue l’échancrure calibrée au 1:10e du module.<br />La commune de Régny (maitre d’ouvrage de l’opération) est également très satisfaite :<br />• le site industriel, devant être classé à 80 % en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, n’est classé qu’à 30 % de sa superficie en zone bleue ;<br />• le site est devenu une « vitrine » des actions de reconnexion des milieux et la commune est fière de s’être montrée précurseur dans ce type de projets innovants dans ce domaine.</p><p>La majorité des pêcheurs de l’association locale, partenaire du projet, s’est désormais ralliée à la cause de la reconnexion des milieux et est devenue favorable à de nouveaux projets. L’aménagement d’un parcours de pêche et de découverte de la rivière est actuellement en projet.<br />Fort de cette réalisation, le futur contrat de rivière programme plus de seize autres opérations similaires de plus ou moins grande envergure (arasement total ou partiel, brèche manuelle, contournement, équipement de passes à poissons...).<br />Il est proposé aux partenaires un programme ambitieux d’actions de reconnexion des milieux, sur l’axe prioritaire, le Rhins, sur environ 35 km, de sa confluence dans le fleuve Loire jusqu’au Rançonnet à Amplepuis.<br />L’arasement du seuil R61 situé 2 km plus en aval, et l’abaissement avec équipement d’une passe rustique du seuil R49 situé 8 km en amont, prévus pour l’été 2010, permettront de reconnecter environ 13 km de cours d’eau.</p>

La valorisation de l'opération

<p>• Visite du site, après restauration, par les élus de la commission « Environnement » de la communauté de communes.<br />• Journée d’information sur l’effacement des seuils, et visite du site après restauration, organisée pour le réseau départemental des techniciens de rivières (conseil général du Rhône).<br />• Encart de communication diffusé dans la gazette d’information intercommunale (novembre 2009).</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 1 750 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

12 074 € HT

soit, au mètre linéaire : 670 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 13 825 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil général (40 %) - agence de l’eau (30 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération de pêche de la Loire - établissement Descamps-Jalla |

| Maître d'ouvrage |

Commune de Régny

|

| Contacts | Jean-Charles Drevet |

|

Contrat de rivière Rhins - Trambouze COPLER

42740 Saint-Symphorien-de-Lay

jc.drevet@copler.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Restauration et entretien de la tourbière de Gourgon

Page mise à jour le 13/12/2017

Créée le 04/03/2010

Créée le 04/03/2010

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Restauration et entretien de la tourbière de Gourgon |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Qualité de l’eau Ressource en eau (quantité) Continuité écologique Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2004 septembre 2009 |

| Surface concernée par les travaux | 77.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Dépression |

| Contexte réglementaire | Espace Naturel Sensible |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Loi montagne |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

Non concerné |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8201756

FR8201758

FR8301030

|

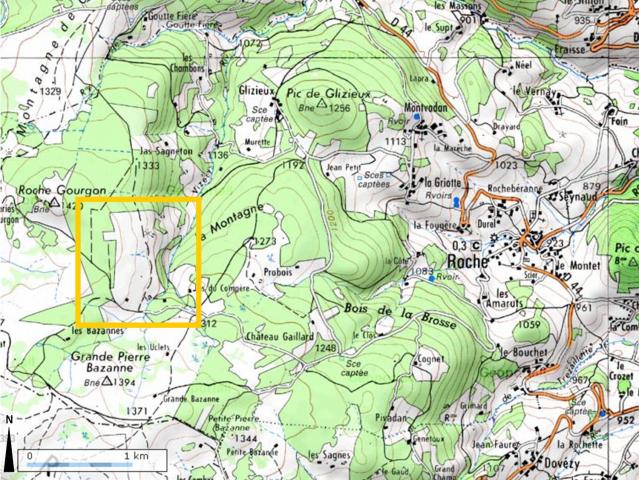

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

LOIRE (42) |

| Communes(s) |

ROCHE (42188) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Conservation et amélioration du patrimoine naturel du site.</p>

<p>Restauration du paysage des Hautes Chaumes du Forez.</p>

<p>Accueil du public.</p>

<p>Amélioration des connaissances.</p>

Le milieu et les pressions

<p>Cette zone humide, comme l'ensemble des Hautes Chaumes, a subi la déprise agricole dans les années 1970 ; on a alors assisté à la création d’un Groupement Forestier pour réaliser, grâce au Fond Forestier National, un reboisement en épicéas communs après drainage. Ce boisement artificiel a connu une réussite partielle, le drainage s'avérant peu actif. Les conséquences ont été multiples : reprise dynamique du bouleau, fermeture du paysage, perte de biodiversité, augmentation de l’évapotranspiration, acidification du milieu.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Au milieu des années 1990, l’Etat propose aux bénéficiaires de contrat du Fond Forestier National de racheter leurs prêts dans des conditions préférentielles. Le Groupement Forestier de Roche-Gourgon décide alors de vendre au Conseil général de la Loire en 1999 les parties en tourbières afin de financer le rachat de son prêt du FFN. Le Conseil général, dans le cadre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, a en effet identifié cette zone de tourbière comme prioritaire dans son inventaire des tourbières et zones humides d’altitude conduit en 1994.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux engagés visaient à maintenir et agrandir les espaces ouverts, avec élimination des épicéas et de certaines zones de bouleaux puis mise en place d'une gestion pastorale.</p><p style="text-align: justify;">Trois marchés publics ont été élaborés :</p><p style="text-align: justify;">- marché de déboisement, comprenant la coupe et le débardage des arbres en andains</p><p style="text-align: justify;">- marché de broyage de l’ensemble des arbres</p><p style="text-align: justify;">- marché de clôtures pour créer les parcs agricoles.</p>

La démarche réglementaire

Demande de défrichement.

La gestion

<p style="text-align: justify;">La mise en œuvre du pâturage extensif se fait progressivement au regard de la dynamique de cicatrisation post-exploitation. Elle s’inscrit dans une Mesure Agri-Environnementale Territorialisée (MAEt) liée à l’ensemble des Hautes Chaumes. Le Groupement Pastoral créé pour l’occasion, et regroupant trois agriculteurs de la commune, est lié par bail rural à caractère environnemental avec le Conseil général de la Loire sur une durée de 9 ans (2008-2016).</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un suivi scientifique des problématiques de cicatrisation est en place depuis 2003, réalisé par le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) sur la base de relevés phytosociologiques de différentes placettes fixes. Ce suivi perdure pour mesurer depuis l’impact sur la flore des pratiques pastorales.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Un bilan global de l’opération va être réalisé courant 2010 dans le cadre d’un mémoire de fin d’études d’un DUT Génie Biologique.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">L’opération, ayant fait l’objet d’un Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones Humides (CREZH) avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, a été primée en 2009 par la remise des Trophées de l’eau. Cela a permit une forte communication autour de cet évènement : film, plaquette, article de presse....</p>

Trophées de l'Eau 2009 (Agence de l'Eau Loire-Bretagne).

Coûts

<p>Financement des gros travaux : déboisement, broyage 74% Financement clôtures : 22% Financement géomètre : 3%</p>

| Coût des études | 41000 |

| Coût des acquisitions | 106000 |

| Coût des travaux et aménagement |

356000

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 503000 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'Eau Loire-Bretagne |

| Partenaires techniques du projet | - Conservatoire Botanqiue National du Massif Central - Entreprises de travaux |

| Maître d'ouvrage | Conseil général de la Loire

|

| Contacts | Laurent Russias |

|

Hôtel du département

2, rue Charles de Gaulle

42000 SAINT-ETIENNE

laurent.russias@cg42.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>MICHELOT, J.L. ; DUPASQUIER, X. (2001) Plan de gestion de l’écocomplexe tourbeux de Gourgon - Commune de Roche en Forez. 89 pages.</p>

Aménagement d’un chenal d’étiage sur le Lange

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 01/02/2010

Créée le 01/02/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2007 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1700 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Lange |

| Distance à la source | 12.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR1414 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

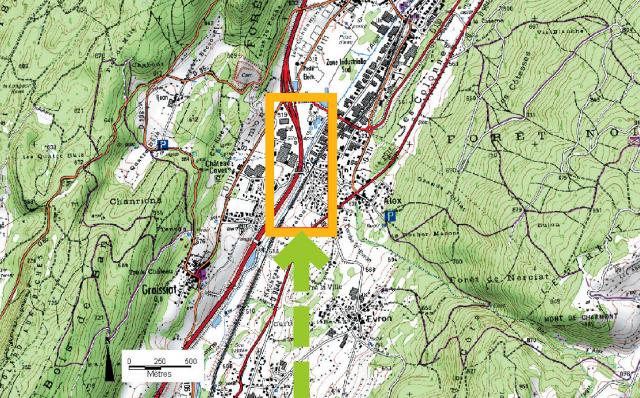

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

GROISSIAT (01181) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Retrouver un bon état écologique notamment concernant la faune piscicole</p>

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Lange prend sa source à 900 mètres d’altitude dans un massif forestier de l’Ain. Ses eaux se déversent dans l’Oignin, lui-même affluent de la rivière d’Ain, après avoir parcourues une distance de 21 kilomètres. Ce cours d’eau est classé sur l’ensemble de son linéaire en rivière de première catégorie, la truite fario étant l’espèce salmonicole prédominante. Bloqué entre l’autoroute et la voie de chemin de fer sur plus de 2 kilomètres, le Lange a été fortement recalibré.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Dans le cadre du contrat de rivière du Lange et de l’Oignin, une fiche action avait pour objectif une amélioration de la qualité écologique du Lange aval. Une étude globale a pris en compte l’ensemble des paramètres contribuant à cette amélioration. Ainsi, il a été convenu de la mise en place de cette opération sous réserve de l’amélioration de la qualité physico-chimique du Lange par la mise en service de la station d’épuration de Groissiat, en 2007. Cette amélioration ayant été effective, une réponse positive sur le bon état écologique du à l’aménagement du chenal d’étiage pouvait être attendue.</p>

Les travaux et aménagements

<p>La mise en place de risbermes alternes entre rive gauche et rive droite a permis la création d’un lit d’étiage. Des aménagements de diversification piscicole (blocs, épis) ont également été mis en place. Des boutures de végétation rivulaire ont été plantées afin de permettre à la végétation de reprendre rapidement son développement.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

demande d’autorisation au titre de la loi pêche

La gestion

<p>Inclues dans le contrat rivière 2001/2008</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial a été mis en place en 2006 sur les compartiments physique (cartographie des composantes du milieu physique), biologique (IBGN et pêches électriques) et physico-chimique (SEQ-eau). En 2008, les suivis ont débuté sur les mêmes compartiments et avec des méthodes identiques. La durée et les fréquences pour chaque type de suivi restent à déterminer dans le temps. Une pêche électrique d’inventaire a été réalisée en 2009 et des suivis de qualité physico-chimique et d’IBGN ont été effectués courant 2010 par la communauté de communes d’Oyonnax dans le cadre du suivi de la station d’épuration de Groissiat.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">D’un point de vue écologique, on peut observer suite aux crues morphogènes survenues en avril et septembre 2008 une bonne diversification des faciès d’écoulement. Le cours d’eau semble ainsi reprendre une dynamique fluviale intéressante.<br>Les pêches électriques réalisées en 2009 indiquent que le milieu est en bonne voie de recolonisation d’un point de vue piscicole puisque truites, vairons, et épinoches ont entre autres recolonisé les eaux du Lange alors qu’en 1997, aucun poisson n’était présent dans le cours d’eau, cas unique dans le département.<br>Les analyses physico-chimiques réalisées en 2010 au niveau de la STEP et plus en aval (zone restaurée) indiquent une qualité d'eau globalement bonne, traduisant une bonne capacité de récupération du milieu par auto-épuration ou bien de dilution avec les apports des affluents.<br>Cette opération a été fortement limitée par les contraintes foncières réduisant la meilleure solution à la mise en place d’un chenal sinueux. Toutefois, il est certain qu’en termes de résultats morphologiques et écologiques, une opération de reméandrage nécessitant un espace de liberté du cours d’eau supérieur aurait autorisé de meilleurs résultats.<br>Par ailleurs, le SIVU a lancé, en 2012, une étude globale de caractérisation de la qualité physico-chimique (avec analyses par indicateurs DCE) à l'échelle du bassin versant du Lange-Oignin.<br>Le SIVU est en train d'étudier la possibilité d'instaurer un programme d'action de restauration morphologique sur le bassin versant. Il est prévu de mettre en place des actions de libération des contraintes latérales et de reméandrage léger de cours d'eau. Les solutions de restauration proposées par cette étude seront intégrées au futur contrat de rivière.<br> </p>

La valorisation de l'opération

<p>L’opération a fait l’objet sur une journée d’un exemple de pêche au cas pratique par l’association rivière Rhône Alpes. Une journée de terrain avec les élus a également été programmée et des panneaux d’informations vont être prochainement installés sur le site.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

44 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 26 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 44 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (35%) - conseil régional (20%) - conseil général (20%) - Fédération de pêche de l’Ain (17%) - SIVU (8%) |

| Partenaires techniques du projet |

| Maître d'ouvrage |

SIVU LANGE OIGNIN

|

| Contacts | Cyril Frequelin |

|

SIVU du Lange et de l'Oignin

57 rue René Nicod

BP 809

01108 OYONNAX CEDEX

c.frequelin@haut-bugey.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Remise à ciel ouvert d’un linéaire de 300 mètres de la rivière Redon

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 29/01/2010

Créée le 29/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Remise à ciel ouvert d'un cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2006 décembre 2006 |

| Linéaire concerné par les travaux | 230 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Redon |

| Distance à la source | 10.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 0.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11140 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

MARGENCEL (74163) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restaurer la continuité écologique en particulier pour la truite lacustre.</p>

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Redon, cours d’eau d’une longueur d’environ 12 kilomètres, déverse ses eaux au niveau de la rive française du lac Léman. Son bassin versant d’une superficie de 33 km2 est altéré par de nombreux aménagements : infrastructures routières, carrières, etc. À 1,5 km de son exutoire, le Redon a ainsi été enterré pour assurer l’activité d’une carrière. Le passage du cours d’eau dans une buse en béton sur une longueur de 230 mètres empêche une grande partie de la faune piscicole du lac de remonter en amont de la rivière, lieu privilégié de reproduction. La truite de rivière et la truite lacustre se reproduisent en faible quantité dans les eaux du Redon. La truite lacustre, sous-espèce emblématique qui peut atteindre 80 cm, est très appréciée des pêcheurs. Sa présence est fortement menacée, en France comme en Suisse, par les discontinuités écologiques dues aux obstacles et à l’enterrement des cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La carrière où se trouve la partie busée n’est aujourd’hui plus en activité. Une des priorités d’action du contrat de rivière est la restauration de la continuité écologique. Dans ce cadre, il a été décidé de remettre la partie busée du Redon à ciel ouvert.</p>

Les travaux et aménagements

<p>230 mètres de cours d’eau sont remis à ciel ouvert. Afin de diversifier le milieu, un lit sinueux est créé. Des techniques végétales sont utilisées pour protéger les berges et le profil en long est stabilisé.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.3.0 (D) impact sensible sur la luminosité

3.1.4.0 (D) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (D) Destruction de frayère

3.2.5.0 (D) Barrages

La gestion

<p>Il est prévu d’entretenir la végétation tous les deux ou trois ans.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un état initial du site a été réalisé. Il comprend un relevé topographique permettant une analyse hydraulique du site. Par ailleurs, une pêche électrique de sauvegarde a été réalisée à l'ouverture de la buse.<br />Un suivi piscicole a été effectué suite au débusage du Redon, 6 mois après les travaux. Dans le cadre du bilan du contrat de rivière "Transfrontalier du Sud-Ouest Lémanique" (2006-2012), un suivi piscicole de l'ensemble des cours d'eau du territoire couvert par le SYMASOL a été mené. À ce titre, le peuplement piscicole a été inventorié sur le Redon au niveau du site des travaux au cours de l'été 2011, soit 4 ans après restauration.<br />Un relevé IBGN a été effectué en 2009 (2 ans après travaux) par un bureau d'étude.<br /> </p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les truites lacustres peuvent désormais remonter le Redon sur la totalité de son linéaire. <br>Six mois après les travaux, 230 truites de rivière environ ont été recensées sur l'ensemble du linéaire rouvert, soit 3 800 individus par hectare contre seulement une quinzaine d'individus recencés lors de la pêche de sauvegarde. <br>Les résultats de pêche de 2011 confirment la tendance remarquée 6 mois après les travaux. Ainsi, 48 truites sont inventoriées sur la station amont, soit 3 678 individus par hectare. <br>Ces résultats sont très positifs et semblent montrer que le peuplement piscicole se stabilise sur la partie du cours d'eau débusée.<br>L'analyse de l'IBGN semble indiquer que la qualité d'eau est limitante sur cette portion du Redon. Le taxon indicateur (Hydropsychidae) est relativement tolérant à une qualité d'eau médiocre et la diversité taxonomique est assez faible (18 taxons recencés). Toutefois, l'absence de point de prélèvement avant travaux ne permet pas de constater un gain éventuel en termes de qualité d'eau ou de diversité des habitats suite au débusage.<br>Le bilan en termes d’appréciation générale est excellent du point de vue des élus, des riverains ainsi que des acteurs de la pêche.<br>Dans le cadre du Contrat de Rivière (2006-2012), une gestion globale des seuils bloquant la continuité écologique a été mise en place. Les seuils présents le long du cours d'eau ont été rendus franchissables, par la pose de blocs rocheux ou bien par la réalisation de contournements. <br> </p>

La valorisation de l'opération

<p>Le projet a bénéficié d’une communication élargie : articles de presse, lettres dans les bulletins communaux et ceux du contrat de rivière, visites de terrain et thème d’une journée de sensibilisation des acteurs de l’eau animé par l’association Rivières Rhône-Alpes.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 10 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

135 200 € HT

soit, au mètre linéaire : 400 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 145 700 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (31%) - SYMASOL (31%) - conseil général (28%) - conseil régional (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Le SYMASOL - l'office national de l’eau et des milieux aquatiques - la direction départementale de l’environnement et de l’agriculture - la fédération de pêche - l’association agrée de pêche et de protection du milieu aquatique Chablais-Genevois - les communes |

| Maître d'ouvrage |

SYMASOL (Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique)

|

| Contacts | Maxime Chateauvieux |

|

ZAI la Tuilerie – 110 chemin des Mouilles – 74 550 PERRIGNIER

technicien.symasol@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS