Réouverture d’annexes fluviales sur la Saône, à Jassans-Riottier

Créée le 12/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Création ou réouverture de zones humides alluviales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2007 mars 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Saône |

| Distance à la source | 408.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 400.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR1807b |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

JASSANS-RIOTTIER (01194) |

| Région | Réouverture d’annexes fluviales sur la Saône, à Jassans-Riottier |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 95 365 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

145 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 6 500 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 245 865 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (60 %) - Région Rhône-Alpes (20 %) - Voies navigables de France (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse - Direction départementale des territoires de l’Ain (DDT 01) - Etablissement public territorial de bassin Saône-Doubs - Communauté de communes Porte Ouest de la Dombe |

| Maître d'ouvrage |

Voies navigables de France (VNF

|

| Contacts | Noël Corget et Nicolas Beaurez |

| Direction territoriale Rhône-Saône de VNF– subdivision de Mâcon noel.corget@vnf.fr et nicolas.beaurez@vnf.fr vnf@diee.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

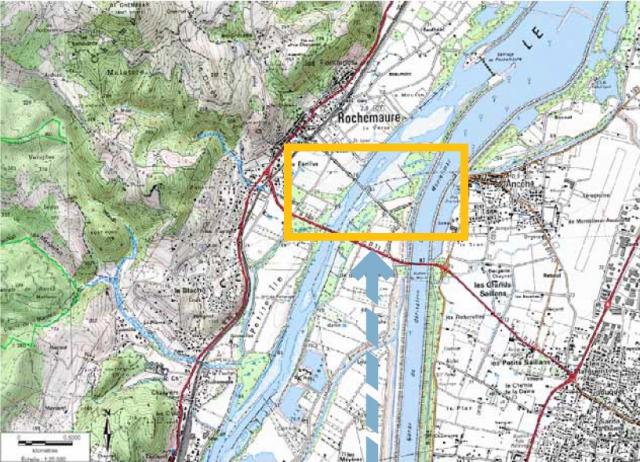

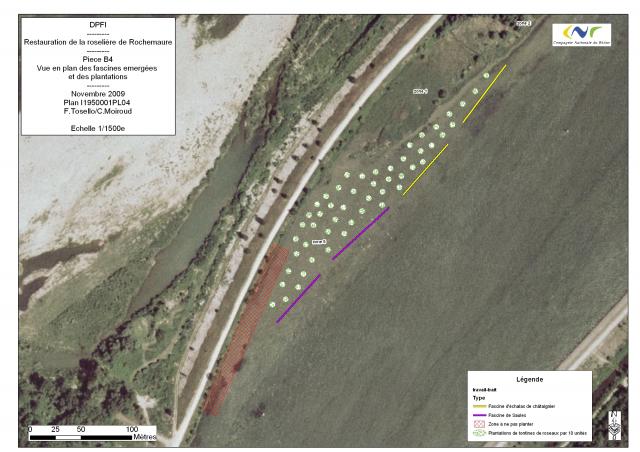

Recréation d’une roselière sur le Rhône à Rochemaure

Créée le 12/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Création ou réouverture de zones humides alluviales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2009 juin 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rhône |

| Distance à la source | 623.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 1480.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FDDR2007d |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

ARDECHE (07) |

| Communes(s) |

ROCHEMAURE (07191) |

| Région | Recréation d’une roselière sur le Rhône à Rochemaure |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 52 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

137 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 189 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Compagnie nationale du Rhône (100 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Ligue de protection des oiseaux (LPO) Rhône-Alpes - Direction départementale des territoires de l’Ardèche (DDT 07) - Association castor et Homme |

| Maître d'ouvrage |

Compagnie nationale du Rhône (CNR)

|

| Contacts | Christophe Moiroud et Pascal Richard |

| c.moiroud@cnr.tm.fr et p.richard@cnr.tm.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

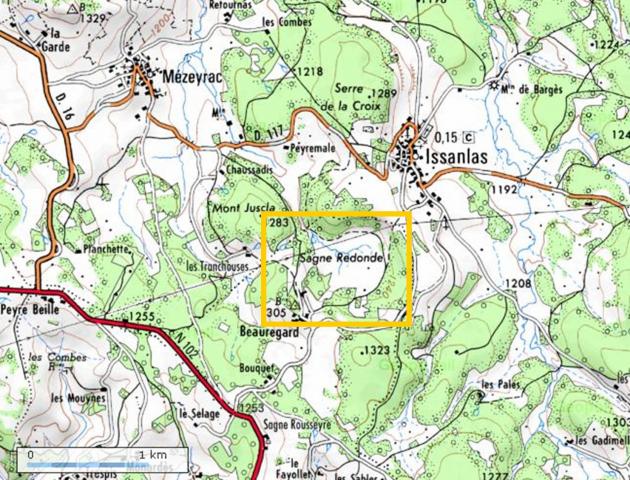

Restauration de la tourbière de Sagne Redonde

Créée le 02/03/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Restauration et réhabilitation |

| Type de génie écologique | Restauration de la tourbière de Sagne Redonde |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2002 août 2002 |

| Surface concernée par les travaux | 18.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline) |

| Type hydrogéomorphologique | Restauration de la tourbière de Sagne Redonde |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Rattachement à une Masse d'eau |

FRGR1001 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR8201666

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

ARDECHE (07) |

| Communes(s) |

LANARCE (07130) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non renseigné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études |

Non renseigné |

| Coût des acquisitions |

Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 15075 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Loire bretagne 20% - Etat (ex DDAF) 40% - Région Rhône Alpes 40% |

| Partenaires techniques du projet | - Ecole Normale Supérieur (Mr GREGOIRE) - ONF |

| Maître d'ouvrage | Conservatoires des espaces naturels de Rhône Alpes Antenne Drôme-Ardèche

|

| Contacts | Laurence Jullian / Emilie DUPUY |

|

Rouveyret

07200 VOGUE

laurence.jullian@espaces-naturels.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

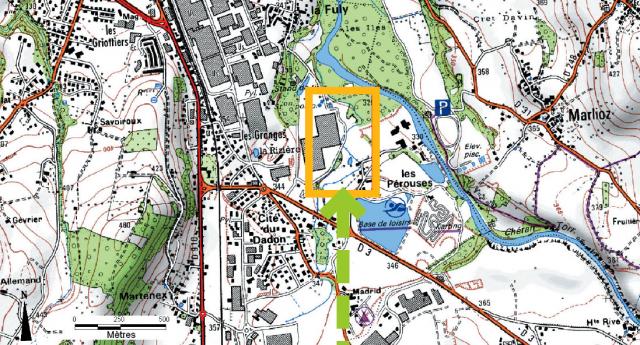

Remise en eau d’un ancien lit du Dadon et restauration de l’habitat aquatique

Créée le 15/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2004 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Dadon |

| Distance à la source | 7.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.25 ‰ |

| Débit moyen | 0.90 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11706 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

RUMILLY (74225) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

195 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 195 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 195 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (40 %) - SMIAC (36,5 %) - conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie (13,5 %) - conseil régional (10 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Ville de Rumilly - Cereal Partner France (Nestlé) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran

|

| Contacts | Régis Talguen |

|

Syndicat mixte interdépartemental d’aménagement du Chéran (SMIAC)

rtalguen@si-cheran.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Reméandrage de la Petite Veyle en amont du moulin du Geai

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2006 novembre 2006 |

| Linéaire concerné par les travaux | 400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Petite Veyle |

| Distance à la source | 52.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

10.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR580 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

BIZIAT (01046) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 13 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

270 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 675 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 283 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (50 %) - conseil régional (30 %) - autofinancement (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - commune de Biziat - propriétaires fonciers et agriculteurs riverains |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte Veyle Vivante

|

| Contacts | Julien Corget |

| SMVV - 77, route de Mâcon - 01540 Vonnas Tél. : 04 74 50 26 66 |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

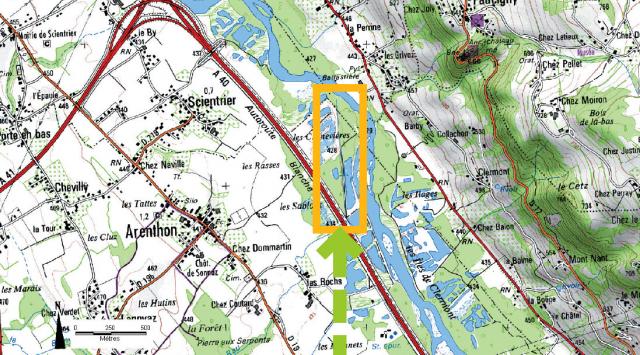

Le reméandrage du Nant de Sion

Créée le 14/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2008 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 880 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Nant de Sion |

| Distance à la source | 9.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 3.00 ‰ |

| Débit moyen | 4.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11960 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

ARENTHON (74018) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 19 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

265 500 € HT

soit, au mètre linéaire : 300 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 300 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - agence de l’eau (32%) - conseil général (17%) - canton de Genève (31%) - fédération départementale de la pêche (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - fédération départementale pour la pêche - canton de Genève – service renaturation de cours d’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords

|

| Contacts | Mlle Auzan |

|

Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords

alauzan@sm3a.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

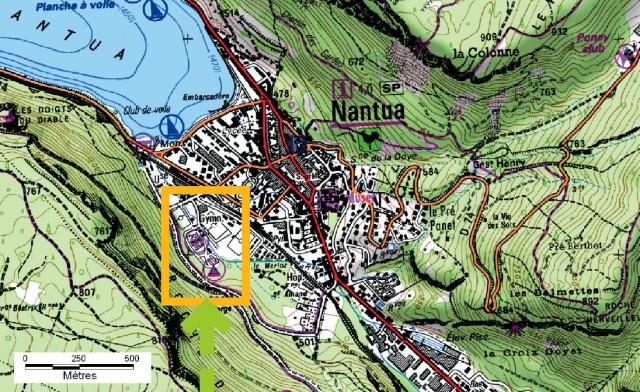

Création d’un chenal d’étiage sinueux sur le Merloz

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2009 novembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 235 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Merloz |

| Distance à la source | 4.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 12.50 ‰ |

| Débit moyen | 1.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Site classé |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11041 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

NANTUA (01269) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 20 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

133 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 565 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 153 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau (35 %) - conseil général (30 %) - conseil régional (20 %) - fédération départementale de la pêche (12 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - association locale pour la pêche - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) - commune de Nantua - deux propriétaires riverains |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal à vocation unique Lange-Oignin et commune de Nantua

|

| Contacts | Cyril Fréquelin |

|

SIVU Lange-Oignin

57 rue René Nicod

BP 80901108 Oyonnax cedex

c.frequelin@haut-bugey.com |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

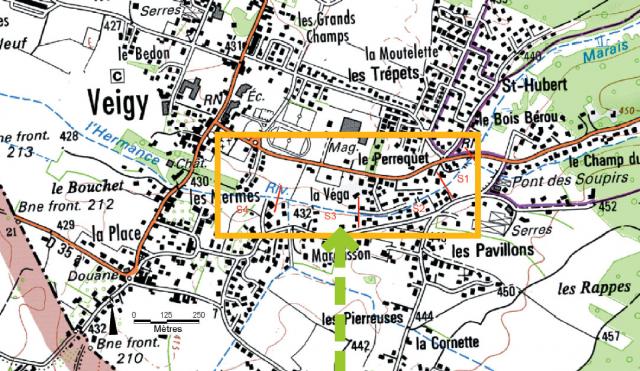

Restauration de l’Hermance dans la traversée du bourg de Veigy-Foncenex

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2008 mai 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Hermance |

| Distance à la source | 6.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.70 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR11815 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

HAUTE-SAVOIE (74) |

| Communes(s) |

VEIGY-FONCENEX (74293) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 4 500 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

72 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 554 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 781 600 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - conseil général (31 %) - conseil régional (20 %) - agence de l’eau (28 %) - Symasol (16 %) - direction technique du canton de Genève (5 %) |

| Partenaires techniques du projet | - conseil général - agence de l’eau - direction technique du canton de Genève |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte des affluents du Sud-ouest lémanique

|

| Contacts | Maxime Chateauvieux |

|

Symasol

technicien.symasol@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

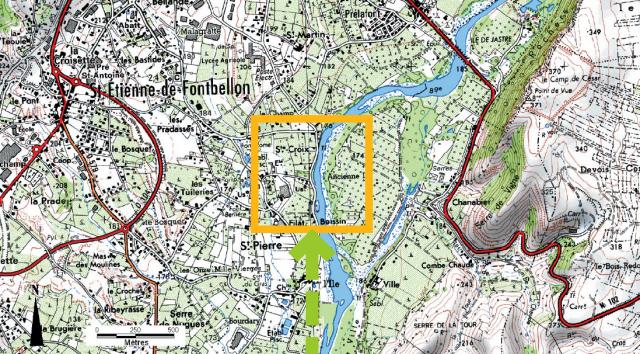

Reconstitution du matelas alluvial sur l’Ardèche : un exemple non réussi

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2001 mai 2002 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Ardèche |

| Distance à la source | 50.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

60.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

60.00 m

|

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 25.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR419 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

ARDECHE (07) |

| Communes(s) |

AUBENAS (07019) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 3 900 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

33 100 € HT

soit, au mètre linéaire : 37 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 37 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Conseil général (45 %) - agence de l’eau (35 %) - commune d’Aubenas (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Commune d’Aubenas - conseil général - agence de l’eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat Ardèche Claire

|

| Contacts | Anne Fell |

|

Syndicat Ardèche Claire

contrat.riviere@ardecheclaire.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

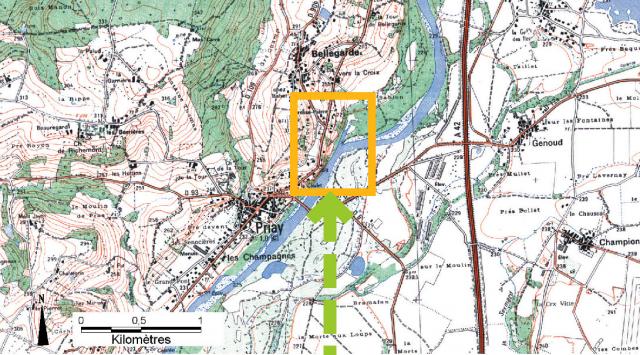

Restauration de l’annexe hydraulique de Bellegarde et recharge sédimentaire de la rivière d’Ain

Créée le 08/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconnexion des annexes hydrauliques |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

octobre 2006 novembre 2006 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1450 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Ain |

| Distance à la source | 160.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

15.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.30 ‰ |

| Débit moyen | 122.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR484 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

RHONE-ALPES |

| Département(s) |

AIN (01) |

| Communes(s) |

PRIAY (01314) |

| Région | AUVERGNE-RHONE-ALPES |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 8 500 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

56 250 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 59 700 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Union européenne 50 % - État (20,5 %) - agence de l’eau (10 %) - conseil régional (10 %), - conseil général (7,6 %) - fédération des chasseurs de l’Ain et syndicat de la basse vallée de l’Ain (1,9 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Syndicat de la basse vallée de l’Ain - élus locaux et riverains (sociétés de chasse et de pêche) - Office national des forêts - laboratoires de recherche Lyon I et Lyon II |

| Maître d'ouvrage |

Conservatoire régional des espaces naturels Rhône-Alpes

|

| Contacts | Elisabeth Favre |

|

Conservatoire régional des espaces naturels Rhône-Alpes

elisabeth.favre@espace-naturels.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS