Rétablissement de la continuité écologique sur la Luire

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/05/2017

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

mars 2010 juin 2010 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Luire |

| Distance à la source | 1.80 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

4.00 m

2.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 11.00 ‰ |

| Débit moyen | 0.02 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRGR0427 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

POITOU-CHARENTES |

| Département(s) |

VIENNE (86) |

| Communes(s) |

PLEUMARTIN (86193) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Améliorer la qualité de l’eau.

Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques.

Rétablir la continuité écologique.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">La Luire est un petit cours d’eau de 24,8 km qui prend sa source à une altitude de 135 m sur la commune de Pleumartin dans la Vienne. Elle s’écoule dans un fond de vallée constitué principalement de prairies plus ou moins humides et de quelques boisements. Les cultures céréa­lières ont remplacé les prairies sur les plateaux dans un contexte rural caractérisé par un paysage bocager, un ha­bitat dispersé et de nombreuses retenues collinaires. La Luire rejoint la Creuse sur la commune de Lésigny. Dans sa partie amont, le ruisseau est répertorié comme salmo­nicole, avec la truite fario accompagnée d’espèces rhéo­philes telles que le vairon ou le goujon. Plus en aval, le peuplement est dominé par les cyprinidés mais une popu­lation de truites est toujours présente.</p><p style="text-align: justify;">Dans les années 1960, en aval de la commune de Pleumar­tin, neuf ouvrages transversaux en pierres maçonnées ont été construits dans le lit de la Luire, pour former les bassins de décantation d’une usine agro-ali­mentaire rejetant une quantité importante de matière organique. Les retenues représentent un linéaire cumulé de 930 m pour une hauteur de chute cumulée de 5,26 m. Ces retenues ont été régulièrement curées pour retirer les vases accumulées ; ceci a entrainé une augmentation importante du gabarit du cours d’eau (jusqu’à 9 m de large localement). Malgré un abandon de cet usage initial, les seuils et les retenues ont été conser­vés pour servir d’abreuvoir, de clôture pour le bétail et de réserve d’eau pour l’irrigation des parcelles.</p><p style="text-align: justify;">Ces aménagements altèrent fortement les habitats et ralentissent les écoulements. Ils entrainent une sédimentation importante de matières fines (jusqu’à 90 cm d’épaisseur) et une rupture de la continuité éco­logique. Ils engendrent de gros problèmes d’eutrophi­sation aggravés par des apports liés aux bovins et par le rejet de la station d’épuration de Pleumartin située quelques centaines de mètres en amont. À l’aval des ouvrages la perturbation du transit sédimentaire a engendré une incision du lit dans la marne, entraî­nant une érosion très importante des berges.</p><p style="text-align: justify;">Un dixième ouvrage (trois buses sous-dimension­nées) un peu plus à l’aval présentait également une atteinte à la continuité biologique. Le tracé de la Luire a aussi fait l’objet d’une rectification et d’un recalibrage important lors des travaux connexes du remembrement en 1972.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">La Luire est un petit cours d’eau de 24,8 km qui prend sa source à une altitude de 135 m sur la commune de Pleumartin dans la Vienne. Elle s’écoule dans un fond de vallée constitué principalement de prairies plus ou moins humides et de quelques boisements. Les cultures céréa­lières ont remplacé les prairies sur les plateaux dans un contexte rural caractérisé par un paysage bocager, un ha­bitat dispersé et de nombreuses retenues collinaires. La Luire rejoint la Creuse sur la commune de Lésigny. Dans sa partie amont, le ruisseau est répertorié comme salmo­nicole, avec la truite fario accompagnée d’espèces rhéo­philes telles que le vairon ou le goujon. Plus en aval, le peuplement est dominé par les cyprinidés mais une popu­lation de truites est toujours présente.</p><p style="text-align: justify;">Dans les années 1960, en aval de la commune de Pleumar­tin, neuf ouvrages transversaux en pierres maçonnées ont été construits dans le lit de la Luire, pour former les bassins de décantation d’une usine agro-ali­mentaire rejetant une quantité importante de matière organique. Les retenues représentent un linéaire cumulé de 930 m pour une hauteur de chute cumulée de 5,26 m. Ces retenues ont été régulièrement curées pour retirer les vases accumulées ; ceci a entrainé une augmentation importante du gabarit du cours d’eau (jusqu’à 9 m de large localement). Malgré un abandon de cet usage initial, les seuils et les retenues ont été conser­vés pour servir d’abreuvoir, de clôture pour le bétail et de réserve d’eau pour l’irrigation des parcelles.</p><p style="text-align: justify;">Ces aménagements altèrent fortement les habitats et ralentissent les écoulements. Ils entrainent une sédimentation importante de matières fines (jusqu’à 90 cm d’épaisseur) et une rupture de la continuité éco­logique. Ils engendrent de gros problèmes d’eutrophi­sation aggravés par des apports liés aux bovins et par le rejet de la station d’épuration de Pleumartin située quelques centaines de mètres en amont. À l’aval des ouvrages la perturbation du transit sédimentaire a engendré une incision du lit dans la marne, entraî­nant une érosion très importante des berges.</p><p style="text-align: justify;">Un dixième ouvrage (trois buses sous-dimension­nées) un peu plus à l’aval présentait également une atteinte à la continuité biologique. Le tracé de la Luire a aussi fait l’objet d’une rectification et d’un recalibrage important lors des travaux connexes du remembrement en 1972.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux de restauration se déroulent en quatre phases :</p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>la suppression des dix ouvrages</strong> en mars 2010 à l’aide d’une pelle mécanique. L’assise des ouvrages est conservée pour former des points durs réguliers stabilisant le profil en long. Compte tenu de la proxi­mité, la petite taille et l’état de vétusté des ouvrages, une seule journée de travaux est nécessaire ;</li><li style="text-align: justify;"><strong>le ressuyage des vases.</strong> Six semaines après les travaux, la Luire a retrouvé un cheminement natu­rel à travers les sédiments fins, la conservation des méandres favorisant un retour rapide vers des sinuo­sités naturelles ;</li><li style="text-align: justify;"><strong>la reconstitution du matelas alluvial</strong> par recharge en matériaux d’origine alluvionnaires de taille variée sur 930 m. Des habitats sont également recréés à l’aide de blocs dispersés. 510 t de matériaux sont ap­portés pour la recharge et les blocs. L’aménagement est calé sur le niveau d’eau à l’étiage afin de ne pas perturber les écoulements lors des crues. Ponctuelle­ment, des ajustements sont effectués pour conserver un ennoiement des micro-zones humides annexes qui s’étaient développées en amont des ouvrages ;</li><li style="text-align: justify;"><strong>la plantation d’une ripisylve</strong> avec 1 350 plants d’es­sences locales et adaptées.</li></ul><p style="text-align: justify;">Ces actions sont complétées par la création de trois passages à gué et de deux abreuvoirs à bovins et la pose de 2 600 m de clôtures électriques.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Convention établie avec les propriétaires pour la réalisation des travaux et l’entretien ultérieur des aménagements.

La gestion

<div><p style="text-align: justify;">Entretien des abreuvoirs, gués, clôtures et de la végé­tation rivulaire par les propriétaires riverains.</p></div>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Un protocole spécifique est mis en place par l’Onema pour suivre les largeurs et hauteurs en eau, l’épaisseur et la composition granulométrique du lit avant, pendant et juste après les travaux. Concernant la biologie, seul le volet piscicole est suivi. Une pêche est réalisée en 2011 soit un an après les travaux. Une seconde pêche, prévue en 2015, ne peut être réalisée en raison des étiages sévères ; elle sera intégrée au programme de suivi des affluents Creuse et Gartempe mis en place par le SIAG entre 2017 et 2018. Depuis la réalisation des travaux, des visites sont réalisées par le SIAG une à deux fois par an pour vérifier l’intégrité du matelas alluvionnaire recréé, la conservation des zones humides, la reprise de la ripisylve et l’entretien des abreuvoirs, passages à gué et clôtures.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Les premières analyses réalisées immédiatement après travaux sont positives et permettent de mettre en évidence :</p><ul><li style="text-align: justify;"><strong>pour la morphologie :</strong> une augmentation de la diversité granulométrique, une reprise d’une dyna­mique sédimentaire naturelle, une forte diminution de la largeur d’écoulement, une diversification des faciès d’écoulement (alternance de fosses, radiers et plats). On observe également le maintien des connexions entre le cours d’eau et les zones humides présentes et un bon développement de la végéta­tion arbustive et arborée. On observe cependant un colmatage dû aux rejets de la station d’épuration de Pleumartin ;</li><li style="text-align: justify;"><strong>pour la biologie :</strong> la restauration de la morpholo­gie et de la continuité écologique a permis la dispa­rition des espèces piscicoles invasives (perche soleil) ou lenitophiles (carpe commune, gardon) et le re­tour des espèces rhéophiles (chevesne, goujon, loche franche, vairon). Cependant, l’inventaire piscicole de 2011 n’a pas mis en évidence de recolonisation par la truite fario. La qualité physico-chimique du cours d’eau et la qualité des habitats aquatiques ne sont toujours pas satisfaisantes, essentiellement en raison de dysfonctionnements de la station d’épuration. Les futurs programmes d’actions à engager par le SIAG sur ce bassin restent conditionnés à la réhabilitation de cette station d’épuration.</li></ul><p style="text-align: justify;">Les aménagements complémentaires (gués, abreuvoir, clôtures) ont permis de réduire les impacts de l’éle­vage bovin sur la qualité de l’eau et une meilleure ad­hésion au projet des exploitants des terres riveraines.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, une enquête réalisée par le SIAG a montré que 65 % des habitants ayant répondu sont satisfaits du travail accompli et qu’ils souhaitent que les actions soient poursuivies.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Dans le cadre du CRE 2008-2012, le SIAG a mené de nombreuses campagnes de com­munication (notes dans les bulletins mu­nicipaux des communes adhérentes, réu­nions publiques, etc.) en mettant en avant l’exemplarité de ces travaux.</p><p style="text-align: justify;">Plus largement, de nombreuses réunions et visites à destination des techniciens de rivières du département, des partenaires financiers et techniques et des élus, ont été organi­sées sur le terrain.</p><p style="text-align: justify;">Des actions de sensibilisation aux milieux aquatiques ont été menées auprès des scolaires (collèges, lycées, IMACOF et école polytechnique de Tours).</p>

Coûts

Coût des aménagements complémentaires: 7 100 €

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

49 670 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 56 770 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Loire-Bretagne 50% - Le Conseil général de la Vienne 25% - SIAG 25% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Gartempe

|

| Contacts | Mickaël Martin |

|

SIAG

05 49 84 13 53 - 06 87 64 67 01

siag@syndicat-gartempe.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">Répertoire d’exemples - CPIE Val de Gartempe, fiche mars 2010, Mickaël Martin, SIAG.<br />• Présentation des travaux de la Luire - SIAG, Suivi photo, Mickaël Martin.<br />• Retour d’expériences des contrats territoriaux en Loire-Bretagne – 2007-2011. Volet restauration des milieux aquatiques. Mai 2012.</p>

Restauration du matelas alluvial de la Clouère par recharge granulométrique

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 09/06/2010

Créée le 09/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reconstitution du matelas alluvial |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2008 août 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 324 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Clouère |

| Distance à la source | 6.60 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 40.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

Non renseigné |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Loire-Bretagne |

| Région(s) |

POITOU-CHARENTES |

| Département(s) |

VIENNE (86) |

| Communes(s) |

AVAILLES-LIMOUZINE (86015) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Reconstituer la couche d’armure du ruisseau pour stopper l’incision.</p>

<p>Tester les modalités techniques de la recharge en granulats appliquée sur petit cours d’eau.</p>

<p>Évaluer les gains morphologiques et biologiques.</p>

Le milieu et les pressions

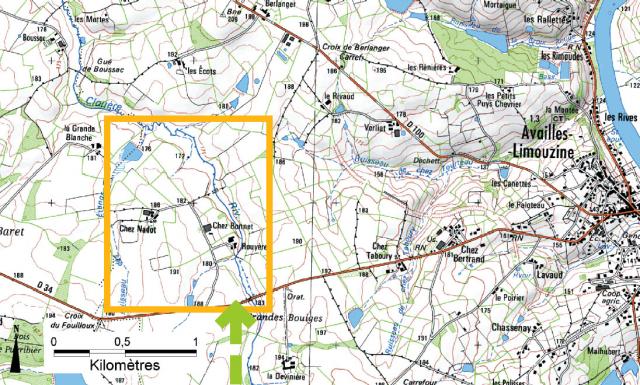

<p> La Clouère, cours d’eau cyprinicole de 65 kilomètres de long, est un affluent du Clain en rive droite. Elle draine un bassin versant de 382 km2.<br>Une portion du cours d’eau a été recalibrée et rectifiée dans les années soixante à des fins agricoles. Cela a conduit à un raccourcissement du linéaire du cours d’eau et a perturbé ainsi son fonctionnement hydromorphologique. Le lit s’est incisé par des phénomènes d’érosion progressive et d’érosion de berges. Le substrat est absent (affleurement de la roche mère) ou fortement colmaté (sables). Les ouvrages d’arts (un pont et des buses) sont affouillés et constituent des obstacles aux migrations piscicoles. La ripisylve est éparse et les berges fragilisées. Les débits d’étiage, naturellement sévères, sont impactés par la présence d’étangs à l’amont. Le secteur concerné par les travaux peut subir les années les plus sèches un assec total du linéaire.</p>

Les opportunités d'intervention

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none">Dans ce contexte de dégradation et face à l’irréversibilité des phénomènes d’incision, la restauration d’une portion de la Clouère a été envisagée. Cette restauration s’inscrit dans un contexte particulier puisque ce projet expérimental, initié par l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), le Syndicat Mixte d’aménagement du val de Clouère (SMAVC) et la fédération départementale de pêche, a été réalisé hors contrat sur le bassin et doit servir à la définition du prochain Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA). Ce projet vise à expérimenter des techniques de restauration innovantes, peu coûteuses, généralisables sur des grands linéaires, qui s’ajustent avec le temps et la dynamique sédimentaire du cours d’eau, contrairement aux techniques utilisées jusque là telles que la pose d’épis et de seuils, la pose de gros blocs, de sous-berges…</p>

Les travaux et aménagements

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none">Deux types de techniques de restauration ont été testés en 2008 et 2009 :</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none">- 2008 : recharge en granulats employée seule</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none">- 2009 : retalutage de berges (déblai-remblai) et recharge en granulats</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">Un apport de matériaux sur <!--?xml:namespace prefix = st1 /--><st1:metricconverter productid="30 centim│tres" w:st="on">30 centimètres</st1:metricconverter> d’épaisseur (en moyenne), soit 400 tonnes de granulats, a été fait dans le lit du cours d’eau. Les matériaux sont composés d’un mélange hétérogène de blocs, de pierres, de cailloux et de graviers de granite issu d’une carrière proche correspondant à la même nature géologique que ce tronçon de cours d’eau. Les granulats dominants composant la couche d’armure de ce type de cours d’eau en bon état sont composés de cailloux et de petites pierres (16 à <st1:metricconverter productid="128 mm" w:st="on">128 mm</st1:metricconverter>). La disposition hétérogène des granulats a également permis de reconstituer par pincement de la lame d’eau un lit d’étiage dans les portions sur élargies et de profondeurs faibles et homogènes. Le rehaussement d’une partie du lit mineur et la variation des épaisseurs de sédiment (de 10 à <st1:metricconverter productid="50 cm" w:st="on">50 cm</st1:metricconverter>) ont permis également de reconstituer des faciès d’écoulement rapide dans les portions qui en étaient dépourvues. <!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">La recharge en granulats n’étant pas suffisante pour compenser l’incision du lit, deux microseuils et une rampe latérale enrochée ont été réalisés pour assurer la franchissabilité de l’ouvrage amont (radier de pont dénoyé). Une assise en gros blocs libres sélectionnés à partir du tri manuel des éléments les plus grossiers livrés par le carrier, a été posée sur le fond du lit (sans ancrage ni pose de géotextiles). Cette base a été recouverte du même mélange Cailloux-Pierres-Blocs utilisée pour la reconstitution du matelas alluvial. <o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">Une pêche électrique de sauvetage a été réalisée juste avant les travaux. Les petits poissons ont été stockés sur une source latérale en vivier et remis en place à la fin du chantier. Les plus gros, plus difficiles à garder en captivité, ont été placés à l’amont immédiat de la zone des travaux.<o:p></o:p></p> <p> </p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p> En dehors des travaux habituels de traitement de la ripisylve, aucune mesure de gestion particulière n’est envisagée.</p>

Le suivi

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Un état initial a été réalisé en 2008 par le SMAVC, la fédération départementale de la pêche et l’Onema. Pour caractériser les habitats et quantifier les évolutions physiques, un « score d’hétérogénéité » a été réalisé ainsi qu’un profil en long, accompagnés d’un relevé photographique précis. Un suivi des populations de poissons et des invertébrés a également été mis en œuvre, ainsi qu’un suivi des températures de l’eau. En 2009, les suivis ont porté sur les poissons et la morphologie (score d'hétérogénéité et profil en long). Un suivi photographique a été effectué en 2011.<!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></p><p> </p>

Le bilan et les perspectives

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Le suivi morphologique a permis d’observer un gain important en termes de répartition des classes de taille granulométrique et donc de diversité (mesuré à partir du score d’hétérogénéité). Les relevés du profil en long permettent de localiser et quantifier la reconstitution des écoulements rapides (radiers). Le suivi photographique a permis de repérer après les crues hivernales des apports localisés mais significatifs de sable, mais ils n’ont pas été quantifiés. En 2011, ces apports, provenant de l'amont et de l'érosion des berges, ont progressé et recouvrent désormais plusieurs dizaines de mètres de linéaire en amont de la station, noyant ainsi le microseuil réalisé en aval du pont (situé en amont de la station). Les granulats employés, hétérogènes, présentent une bonne résistance aux crues. Ils ont très peu bougé même dans des secteurs à fortes contraintes (rampe enrochée, crête des seuils), mais aucune crue importante n’est survenue cet hiver (crue de retour proche de 1 à 1.5 ans). Des problèmes techniques n’ont pas permis de tirer de conclusions sur le suivi thermique avant et après travaux. Les écoulements hyporhéïques (à travers les granulats du fond du lit mineur) apparaissent plus frais que les écoulements libres en période estivale (de 0.2 à <!--?xml:namespace prefix = st1 /--><st1:metricconverter productid="0.7ᄚC" w:st="on">0.7°C</st1:metricconverter> sur la période des relevés), mais il n’est encore pas possible d’évaluer le gain global de l’aménagement sur le régime thermique du cours d’eau.<!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">Le suivi piscicole réalisé en <st1:metricconverter productid="2009 a" w:st="on">2009 a</st1:metricconverter> montré une diminution en densité des gardons et des goujons ainsi qu'une augmentation de la densité en vairons, cyprinidés d'eau vive exigeants en termes d'habitat de reproduction (graviers propres et oxygénés).<o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">Aucun autre suivi biologique depuis 2009 n'a été réalisé en raison des assecs réguliers que subit le cours d'eau.<o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">Initialement, une troisième phase de travaux devait être prévue, mais des problèmes d'assecs récurrents, principalement dus à la présence d'étangs plus en amont, n'ont pas permis la réalisation des travaux. Il était prévu de réméandrer une portion du lit de <st1:personname productid="la Clou│re" w:st="on">la Clouère</st1:personname> sur plus d'une centaine de mètres.<o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"> </p>

La valorisation de l'opération

<p>Des articles de presse, des communications en conférence et des visites guidées ont été réalisés.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

8 140 € HT

soit, au mètre linéaire : 26 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 8 140 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - fédération départementale de la pêche - conseil régional - fédération nationale pour la pêche en France |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - délégation interrégionale Centre - Poitou-Charentes - fédération départementale de la pêche |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement du Val de clouère

|

| Contacts | Anne Berteau |

|

Syndicat intercommunal d’aménagement du Val de clouère

58 rue Principale 86160 Saint-Maurice-La-Clouère

siaduvaldeclouere@wanadoo.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Arsento R., Bramard M. (2008). Projet de restauration hydromorphologique de la Clouère, commune d’Availles-Limouzine (86). Document de travail Onema DiR 4 » : 18.</p>

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Bilan intermédiaire travaux de restauration de la Clouère amont (à paraître)</p>

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Bardon, E. (2009). Restauration hydromorphologique des petits cours d’eau de plaine : synthèse, comparaison et choix des techniques à appliquer, Onema, Université de Poitiers : 115p.</p>

Arasement du seuil du pont Paillard sur un bras secondaire de l’Aume

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 28/01/2010

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

mai 2008 mai 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 300 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Aume |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 0.05 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRFR5 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Adour-Garonne |

| Région(s) |

POITOU-CHARENTES |

| Département(s) |

CHARENTE (16) |

| Communes(s) |

AMBERAC (16008) FOUQUEURE (16144) |

| Région | NOUVELLE-AQUITAINE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p style="text-align: justify;">Restauration de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire)</p>

<p style="text-align: justify;">Restauration des habitats du cours d’eau (retour d’écoulements plus naturels)</p>

<p style="text-align: justify;">Sensibiliser les acteurs locaux à ce type d’opération pour lancer une dynamique autour d’une renaturation du cours d’eau</p>

Le milieu et les pressions

<p>L’Aume est un affluent de la Charente de 32 kilomètres de long. Il présente un fort potentiel pour l’anguille, la truite de mer et la truite fario. Son bassin versant est essentiellement agricole. L’Aume a subi de nombreuses modifications de sa morphologie. Entre les années 1960 et 1995, le cours d’eau a été rectifié et recalibré dans le but d’assécher les marais et de rendre la culture du maïs possible.</p><p>L’enfoncement de la rivière suite aux curages réguliers a conduit à un assèchement des terres riveraines. Pour pallier à cet assèchement, une succession de 20 seuils, construit avec des madriers, a alors été mise en place dans le cours d’eau dans le but de rehausser la lame d’eau et de « rafraichir » les sols riverains. A présent le cours d’eau est envasé, encaissé et eutrophisé. Les écoulements et le substrat sont très homogènes. Ces seuils induisent une fragmentation longitudinale caractérisée du cours d’eau.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>Les seuils à madriers sont maintenus en position ouverte lors des périodes hivernales (du 15 octobre à début mai), à l’exception, depuis 10 ans du seuil du pont paillard qui était maintenu en position fermée. Le syndicat de rivière intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin de l’Aume (SIAHBAC) est propriétaire et gestionnaire de l’ensemble de ces ouvrages. Dans le cadre de la nouvelle orientation du SIAHBAC, qui vise à répondre aux objectifs de la directive carde sur l’eau, le syndicat a souhaité expérimenter l’enlèvement des madriers sur le seuil de pont Paillard. Cette expérimentation doit servir de site vitrine et permettra vraisemblablement de créer une dynamique autour de la continuité longitudinale sur ce type de cours d’eau.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">L’ouvrage modifié se situe sur un bras secondaire déconnecté de l’Aume. Les travaux ont consisté en la simple suppression des madriers de bois du seuil. La structure béton du seuil est conservée afin d’éviter toute érosion régressive. Aucune plantation dans le lit mineur n’a été envisagée dans un premier temps, le but étant de suivre l’évolution naturelle du milieu. En 2010, le syndicat a mis en place des aménagements de diversification du lit mineur afin de dynamiser les écoulements et retrouver une diversité de faciès.</p>

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion particulière n’a été prise.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Le suivi des travaux est réalisé de manière photographique. Il met en évidence l’évolution de la ripisylve et du profi l en long du cours d’eau. Ce suivi est réalisé tous les quinze jours pendant les trois premiers mois puis et, par la suite, espacé de plusieurs mois. Des profi ls en long et en travers ont été réalisés en 2009. Lors des suivis photo, le SIAC observe l’évolution des faciès d’écoulement et de la végétation. Aucun autre suivi n’est programmé sur le secteur. Un bilan de l’action sera mené en 2011 ou 2012.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">L’opportunité de réaliser cette action a été saisie, mais il n’a pas été possible d’établir un état initial. Compte tenu de la nature des suivis, les gains sur le milieu ne peuvent être quantifi és. Toutefois, on constate déjà, dès 2009, une réduction des phénomènes visuels d’eutrophisation du milieu. La végétation a recolonisé très rapidement les rives. Le cours d’eau s’est désenvasé et un substrat argilosableux ainsi que des granulats un peu plus grossiers sont réapparus. Les écoulements se sont diversifiés, tout comme la végétation rivulaire, avec l’apparition peu après la réalisation de l’effacement, d’espèces pionnières puis, à partir de 2010, l’apparition d’une végétation plus spécialisée (carex, iris...) d’espèces pionnières.</p><p style="text-align: justify;">Les profils en travers réalisés en 2009 ont montré que le profil en long du lit semble stabilisé sur ce tronçon. Aucune érosion régressive n’est constatée. Cette problématique, sensible auprès des agriculteurs, n’a pas fait l’unanimité, c’est pourquoi les radiers en béton ont été conservés, permettant la réversibilité de l’opération.</p><p style="text-align: justify;">« Le bilan s’avère finalement positif puisque le SIAC et les agriculteurs n’ont constaté aucune modification du rendement des cultures à proximité de la zone d’influence de l’ancienne retenue. »</p><p style="text-align: justify;">En 2011, dans le cadre de sa programmation pluriannuelle de travaux en rivière, le SIAC a mis en place de la recharge en granulats sur 200 m de linéaire. Il a également réalisé, en 2012, la restauration d’une portion de cours d’eau (le Bief Jacquet) en milieu urbain, au niveau de la commune d’Aigre.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Suite aux travaux, une réunion publique a été organisée par le SIAHBAC, avec le conseil général, l’agence de l’eau, l’Onema, la mission inter services de l'eau (MISE) et la fédération départementale de la pêche, ce qui a permis d’expliquer aux élus et aux riverains la démarche engagée. L’agence de l’eau a réalisé une journée sur la thématique « effacement d’ouvrages » en 2009 et a pris pour exemple ce site.</p>

Coûts

<p style="text-align: justify;">Les travaux étant réalisés en régie, les coûts n'ont pas été estimés.</p>

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

Non renseigné

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil général - Agence de l'eau |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin Aume Couture

|

| Contacts | Julien Blancant |

|

10 rue du pont Raymond – 16140 Aigre

siahbac@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS