Création d’un bras de contournement de plusieurs étangs sur le Fliez et restauration du marais de Contes

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique Qualité de l’eau |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2013 décembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1400 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Fliez |

| Distance à la source | 0.10 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 0.10 ‰ |

| Débit moyen | 0.10 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR05 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

CONTES (62236) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 66 670 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

806 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 872 670 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;"><em>« La Fédération départementale de pêche porteuse du projet de restauration du marais a, depuis le début de l’opération, attaché une grande importance à la commu­nication en conviant la commune aux réunions mensuelles sur le site et en échangeant régulièrement avec nous. Ce projet va permettre la restauration écologique du Fliez. La pratique de la pêche est également favorisée, de par l’im­plantation de sept pontons de pêche. L’aire d’accueil, pour laquelle la commune a investi à hauteur de 20 000 euros, vient d’être terminée. Le marais communal est ainsi mis en valeur et va permettre aux habitants et aux promeneurs de mieux appréhender la nature. » </em></p><p style="text-align: justify;"><em>Gérard Lefèbvre, maire de Contes.</em></p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Artois-Picardie AEAEP : 50% - FEDER : 50% |

| Partenaires techniques du projet | - SYMCEA - Exploitants - Onema - Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais - DDTM du Pas-de-Calais - Direction régionale de l'environnement - AEAP - Communauté de communes des Sept Vallées |

| Maître d'ouvrage |

FDAAPPMA du Pas-de-Calais

|

| Contacts | Julien Boucault |

|

FDAAPPMA 62, Rue des Alpes, 621510 Arques

julien.boucault@peche62.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Restauration de la continuité écologique sur la Créquoise et ses affluents dans le bassin de la Canche

Créée le 22/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2014 décembre 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 46000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Créquoise |

| Distance à la source | 13.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 4.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.17 m3/s |

| Nom | Embryenne |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 4.50 ‰ |

| Débit moyen | 0.17 m3/s |

| Longueur | 5.90 km |

| Nom | Bras de Brosne |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | ‰ |

| Débit moyen | m3/s |

| Longueur | km |

| Nom | Course |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m 3.00 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

3.00 m

|

| Pente moyenne | 7.70 ‰ |

| Débit moyen | 0.94 m3/s |

| Longueur | 24.00 km |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 et 2 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR13 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

26675

26689

26726

28593

26736

28742

26746

26754

26681

28596

26697

26711

26736

95032

28742

28394

28387

28450

28237

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

AIX-EN-ISSART (62018) BEUSSENT (62123) BOUBERS-SUR-CANCHE (62158) ENQUIN-SUR-BAILLONS (62296) ESTREE (62312) HESMOND (62449) LEBIEZ (62492) OFFIN (62635) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 239 060 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

900 510 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 139 570 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie 50 % - FEDER 50% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - SYMCEA - DDTM 62 - FDAAPPMA 62 |

| Maître d'ouvrage |

Agence de l’eau Artois-Picardie

|

| Contacts | Jean-Luc Carpentier |

|

et Jérôme Malbrancq

Agence de l’eau Artois-Picardie

200 rue Marceline, 59508 Douai

J.Malbrancq@eau-artois-picardie.fr

jl.carpentier@eau-artois-picardie.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Aménagement des berges en génie végétal et mise en place de zones annexes sur la Scarpe canalisée à Arras

Créée le 12/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Protection des berges par techniques végétales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2008 novembre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1760 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Scarpe canalisée supérieure |

| Distance à la source | 35.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 3.20 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Site classé |

| Autres | Cours d’eau classé en Liste 1 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR48 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

ARRAS (62041) SAINT-LAURENT-BLANGY (62753) SAINT-NICOLAS (62764) |

| Région | Aménagement des berges en génie végétal et mise en place de zones annexes sur la Scarpe canalisée à Arras |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 132 277 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 189 032 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 321 310 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (51%) - FEDER (48%) - Communauté urbaine d’Arras (1%) |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l’eau Artois-Picardie - Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais (FD |

| Maître d'ouvrage |

Communauté urbaine d’Arras (CUA)

|

| Contacts | Nathalie Bret |

|

Jérôme Malbrancq - Agence de l’Eau Artois-Picardie : j.malbrancq@eau-artois-picardie.fr

Julien Boucault - FDAAPPMA 62 : julien.boucault@peche62.fr

n.bret@cu-arras.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

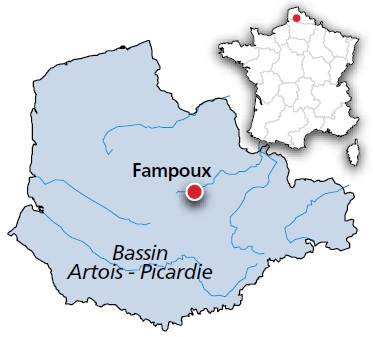

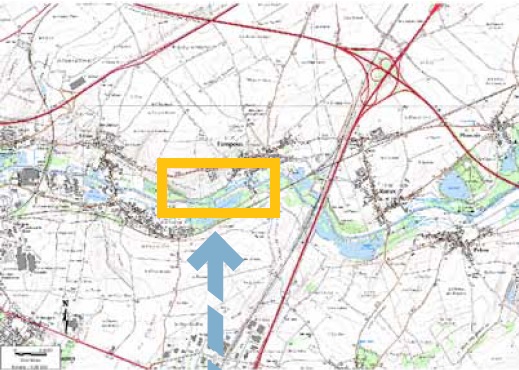

Réouverture de zones humides en bordure de la Scarpe canalisée à Fampoux

Créée le 11/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Création ou réouverture de zones humides alluviales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Conservation d’espèces patrimoniales Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2010 novembre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Scarpe canalisée supérieure |

| Distance à la source | 37.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 3.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Site classé |

| Autres | Cours d'eau classé en Liste 1 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR48 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

FAMPOUX (62323) |

| Région | Réouverture de zones humides en bordure de la Scarpe canalisée à Fampoux |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 47 850 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

482 441 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 530 291 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - FEDER (57%) - Agence de l’eau Artois-Picardie (27%) - Communauté urbaine d’Arras (10%) - Région Nord – Pas-de-Calais (6%) |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques du Pas-de-Calais (FDPPMA62) - Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais (CEN) - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) du Val d’Authie |

| Maître d'ouvrage |

Communauté urbaine d’Arras

|

| Contacts | Nathalie Bret |

|

Jérôme Malbrancq - Agence de l’eau Artois-Picardie - j.malbrancq@eau-artois-picardie.fr

Julien Boucault - FDPPMA du Pas-de-Calais - julien.boucault@peche62.fr

n.bret@cu-arras.org |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

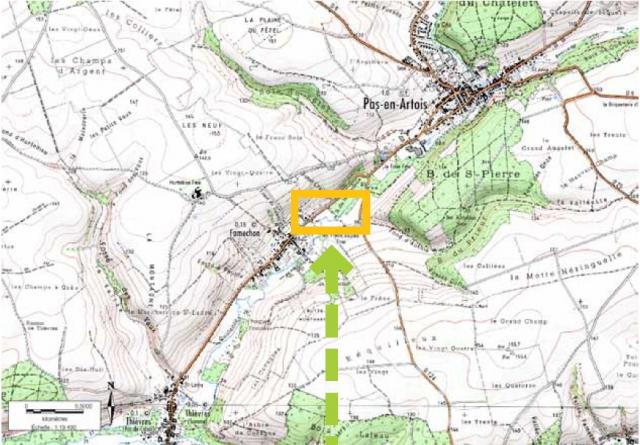

Arasement du seuil des Treize Saules sur la Quilienne

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2009 septembre 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 520 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Quilienne |

| Distance à la source | 6.60 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 4.90 ‰ |

| Débit moyen | 1.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR05 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

PAS-EN-ARTOIS (62649) |

| Région | Arasement du seuil des Treize Saules sur la Quilienne |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 0 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

16 834 € HT

soit, au mètre linéaire : 0 |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 16 834 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (50 %) - Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais (30 %) - Fédération départementale du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des Milieux Aquatiques, service départemental du Pas-de-Calais (SD 62), - Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Pas-en-Artois |

| Maître d'ouvrage |

Fédération départementale du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 62)

|

| Contacts | Julien Boucault |

|

julien.boucault@peche62.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

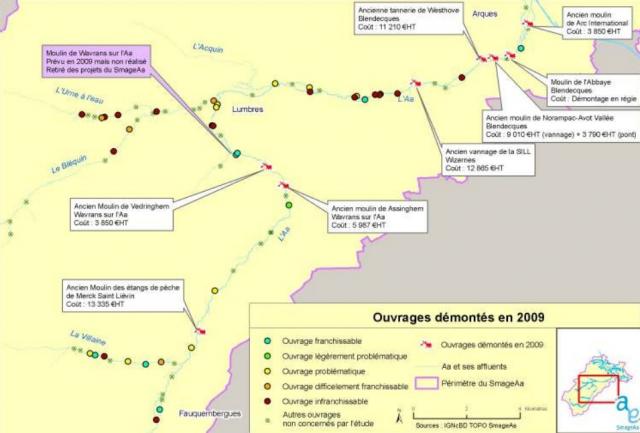

Démantèlement de neuf ouvrages sur le cours de l’Aa

Créée le 21/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2009 août 2009 |

| Linéaire concerné par les travaux | 28000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Aa |

| Distance à la source | 39.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 5.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR02 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100487

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

MERCK-SAINT-LIEVIN (62569) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 186 145 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

146 997 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 3 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 336 142 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (39%) - Conseil général du Pas-de-Calais (16,5%) - Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais (4,7%) - Propriétaires (1%) - Smage Aa (38,8%) |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Pas-de-Calais |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (Smage Aa)

|

| Contacts | François-Xavier Bracq |

|

SmageAa

1559 rue Bernard Chochoy

62380 Esquerdes

fxbracq@smageaa.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

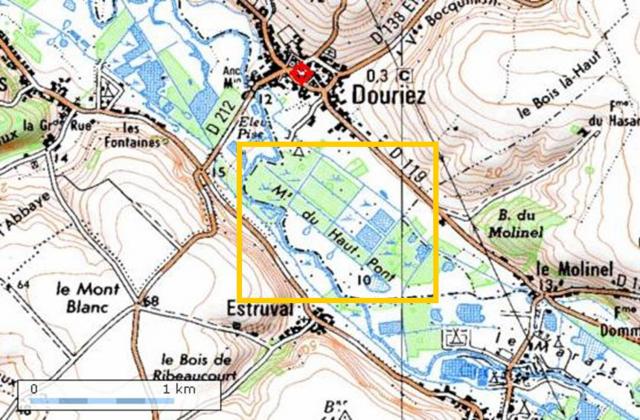

Le marais du haut Pont (Douriez, 62): la restauration d'une tourbière plantée de peupliers

Créée le 09/01/2012

L'opération

| Type d'ingénierie écologique | Préservation et gestion |

| Type de génie écologique | Le marais du haut Pont (Douriez, 62): la restauration d'une tourbière plantée de peupliers |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) | Ressource en eau (quantité) Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2007 août 2011 |

| Surface concernée par les travaux | 16.00 ha |

La zone humide dans la partie restaurée

| Type de milieu (Ramsar) | U - Tourbières non boisées |

| Type de milieu (SDAGE) | Marais et landes humides de plaines et plateaux |

| Type hydrogéomorphologique | Alluvial |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR05 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR3100489

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

DOURIEZ (62275) |

Objectifs du projet et fonctions visées

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La demande de défrichement faite auprès de la DDTM a été accordée à condition de laisser 5Ha en régénération spontanée.

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études | 24688 |

| Coût des acquisitions | 0 |

| Coût des travaux et aménagement |

214142

soit, le coût à l'hectare : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 2144 |

| Coût total de l’opération | 303110 |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Artois-Picardie - FEDER - Commune de Douriez |

| Partenaires techniques du projet | - ONF - Dargent (acheteur du bois) - Pontignac (forage piézomètre) - Bédéléem (broyage de végétation) - Eurêka (association d'insertion) |

| Maître d'ouvrage | Conservatoire des Sites Naturels du Nord et du Pas de Calais.

|

| Contacts | Gaëtan REY |

|

152, Boulevard de Paris

62190

Gaetan.rey@espaces-naturels.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

Des actions pour le rétablissement de la continuité sur la Canche et ses affluents classés

Créée le 17/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

décembre 2001 novembre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Canche |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 11.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR13 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

Non concerné

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

265 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | Non renseigné |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - syndicat mixte pour le SAGE de la Canche - Agence de l’eau - conseil général - conseils régionaux - propriétaires |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départementale de l’agriculture et des forêts - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - service |

| Maître d'ouvrage |

|

| Contacts | Hervé Régniez |

|

Fédération départementale

pour la pêche

Syndicat mixte pour le SAGE

de la Canche

Technicien Milieu aquatique, Syndicat

mixte pour le SAGE de la Canche

h.regniez-sage-canche@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

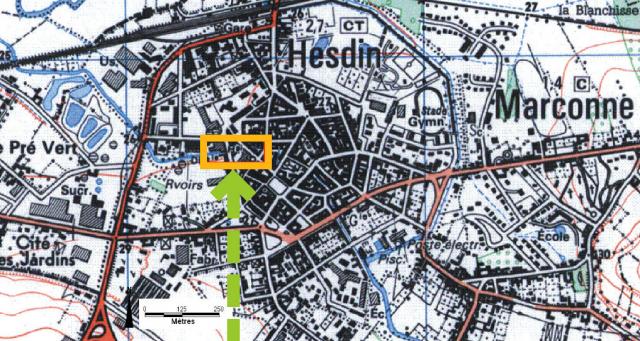

Rétablissement de la continuité écologique sur la Canche à Hesdin

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

novembre 2003 août 2005 |

| Linéaire concerné par les travaux | 200 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Canche |

| Distance à la source | 48.40 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

6.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 2.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Cours d'eau classé |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRAR13 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

PAS-DE-CALAIS (62) |

| Communes(s) |

HESDIN (62447) |

| Région | HAUTS-DE-FRANCE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Le milieu et les pressions

Les opportunités d'intervention

Les travaux et aménagements

La démarche réglementaire

La gestion

Le suivi

Le bilan et les perspectives

La valorisation de l'opération

Coûts

| Coût des études préalables | 20 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

80 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 100 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Commune de Hesdin et LTO (10 %) - direction régionale de l’environnement (20 %) - conseil régional (20 %) - agence de l’eau (50 %) hors démolition du garage pris en charge uniquement par LTO et la commune |

| Partenaires techniques du projet | - supérieur de la pêche (nouvellement Onema) - direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) - fédération départementale de pêche |

| Maître d'ouvrage |

Direction régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement

|

| Contacts | Sébastien Cosnier |

|

45, rue de Tournai

59000 Lille

sebastien.cosnier@developpement-durable.gouv.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS