Reconnexion d’un bras mort et restauration d’un champ d’expansion de crue sur la Lys canalisée à Erquinghem-Lys

Page mise à jour le 19/10/2017

Créée le 12/12/2013

Créée le 12/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Création ou réouverture de zones humides alluviales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2012 novembre 2012 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Lys |

| Distance à la source | 73.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 10.50 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR31 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

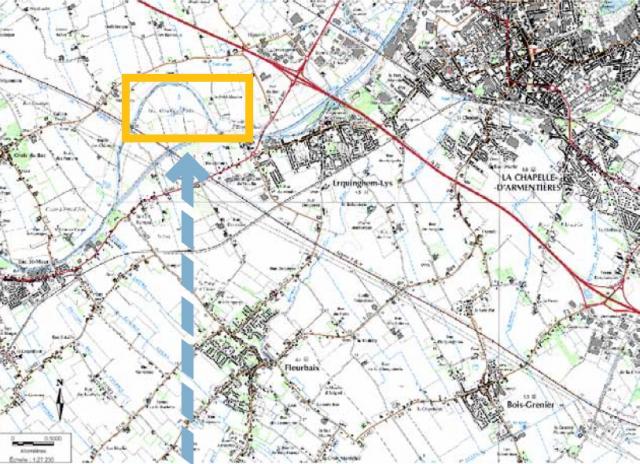

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

NORD (59) |

| Communes(s) |

ERQUINGHEM-LYS (59202) |

| Région | Reconnexion d’un bras mort et restauration d’un champ d’expansion de crue sur la Lys canalisée à Erquinghem-Lys |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P>Améliorer la fonctionnalité de l’annexe hydraulique en faveur du brochet</P>

Améliorer l’état écologique de la Lys canalisée

Le milieu et les pressions

<P>Rivière européenne, la Lys est un cours d’eau de 195 km de long. Elle prend sa source à Lisbourg en France et parcourt 79 km jusqu’à la frontière avec la Belgique. Elle s’écoule ensuite sur 116 km et se jette dans l’Escaut à Gand en Belgique. Son bassin versant, à dominante agricole en amont et très urbanisé en aval, atteint les 3 910 km² dont 1 770 km² pour la partie française. La Lys en amont possède un cours naturel sur 42 km. À ce niveau, la rivière est fréquentée par la truite fario et ses espèces d’accompagnement, le chabot notamment.<BR>Une partie importante du débit de la Lys est captée au niveau de Moulin-Le-Comte, à Aire-sur-la-Lys, principalement pour l’alimentation en eau potable de la métropole Lilloise. Plus en aval, le cours d’eau a été curé, recalibré et rectifié (rescindement de méandres) afin d’homogénéiser le tracé du lit mineur et d’élargir le chenal pour la navigation. La rivière est navigable sur 153 km à partir de la ville d’Aire-sur-la-Lys.<BR>La boucle d’Erquinghem-Lys, bras mort identifiant l’ancien tracé de la Lys, représente une vaste zone inondable dans le lit majeur de la Lys, entre l’ancien méandre et son cours aujourd’hui canalisé. Des bateaux de gabarit Freycinet (gabarit fait pour la circulation de bateaux de 350 tonnes) pour la plaisance et le commerce, circulent sur la Lys canalisée.<BR>Les travaux de canalisation du chenal principal ont réduit la fréquence de débordement sur la plaine alluviale de la Boucle d’Erquinghem et les zones humides associées (mares et plans d’eau). Celles-ci se sont progressivement retrouvées isolées et ne sont désormais inondées que lors de crues majeures d’occurrence vicennale. Les aménagements réalisés sur le milieu participent à la diminution de la biodiversité floristique et faunistique sur ces secteurs qui possédaient initialement un fort potentiel écologique.<BR>Le secteur de la boucle d’Erquinghem fait partie intégrante de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) «prairies inondables d’Erquinghem-Lys». Plusieurs espèces régionalement protégées sont répertoriées comme le phragmite des joncs, le râle d’eau ou l’agrion joli.</P>

Les opportunités d'intervention

<P>Le plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG), établi afin d’identifier l’état de la ressource piscicole et ses potentialités par masses d’eau, a notamment montré la régression du brochet dans le bassin de la Lys, en raison de la disparition des habitats favorables à sa croissance et à sa reproduction. Ce plan recommande la restauration des annexes alluviales sur le bassin versant de la Lys.<BR>Plusieurs parcelles de la boucle d’Erquinghem-Lys – soit 240 Ha de terrain – avaient été acquises par l’Agence de l’eau Artois-Picardie en prévision d’un projet de stockage et de potabilisation d’eau à partir d’un prélèvement dans la Lys canalisée. En 2009, ce projet a été complètement abandonné par Lille métropole communauté urbaine après des études sanitaire et hydrogéologique. <BR>Un diagnostic écologique a ensuite été conduit en 2009 par Voies navigables de France (VNF) sur les berges du bras mort d’Erquinghem-Lys. Il a permis de montrer la faiblesse de la diversité floristique terrestre sur le site. Suite à ce diagnostic et dans le cadre des mesures complémentaires du programme de mesures 2010-2015 sur le bassin Artois-Picardie, (restauration et revégétalisation de berges et restauration des annexes alluviales), l’Agence de l’eau a souhaité valoriser les terrains de façon écologique et reconnecter le réseau de mares isolées au bras mort de la boucle d’Erquinghem-Lys.<BR>Ce projet a été conçu dans le but de concilier à la fois le maintien d’une ligne d’eau adaptée aux conditions de navigation et la restauration des connexions entre le chenal et le bras mort.<BR>Cette opération affirme des objectifs écologiques clairement identifiés : rendre fonctionnelle l’annexe, zone à priori favorable à la reproduction du brochet et qui, actuellement, n’a pas une capacité d’inondabilité suffisante.</P>

Les travaux et aménagements

<P>Sur le site, des travaux de terrassement d’une surface d’environ 11 432 m² ont été réalisés sur la parcelle afin d’aménager le «plan d’eau» existant en zone de reproduction pour le brochet et créer une connexion avec le bras mort de la boucle d’Erquinghem-Lys. Les terres dégagées ont été épandues, après analyse de leur composition (recherche de métaux lourds…) sur un terrain à proximité.<BR>Les travaux ont été complétés par la mise en place d’un ouvrage de régulation des eaux installé dans le but de connecter, d’une part, le bras mort avec la zone de reproduction et, d’autre part, de maintenir la submersion de la zone.<BR>L’ouvrage de régulation, composé d’un dalot avec pont cadre enterré et d’un système de vannage manoeuvrable, a permis de maintenir la servitude de marche pied le long du bras mort. L’ouverture sur le domaine public fluvial a d’ailleurs fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire avec VNF à titre gracieux.<BR>Une clôture a été installée afin de maintenir le pâturage sur la parcelle attenante et prévenir le piétinement ainsi que le broutage des plantations par le bétail.<BR>L’AEAP prévoit l’installation de plantations composées d’essences locales au printemps 2013.<BR>Au total, trois hectares de terrain seront aménagés en comptant la frayère et les plantations en milieu terrestre.</P>

La démarche réglementaire

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.3.1.0 (D) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

La gestion

<P>La gestion de la végétation est réalisée par l’exploitant de la parcelle voisine. La Fédération de pêche du Nord, en lien avec l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) locale est chargée de la gestion et de l’entretien de l’ouvrage de régulation des eaux afin d’assurer le bon fonctionnement de la zone de reproduction.<BR>Dans ce but, l’ouvrage est géré manuellement. Il est fermé en hiver pour permettre de retenir l’eau des crues de la Lys arrivant par débordement latéral du bras mort. Puis il est ensuite ouvert progressivement à la fin du printemps pour que les juvéniles de brochets puissent rejoindre la rivière.</P>

Le suivi

<P>Un état initial portant sur le compartiment piscicole été réalisé par la fédération de pêche en 2009. À ce titre, deux stations ont été inventoriées : l’une dans le bras mort (la boucle d’Erquinghem) et l’autre dans une des mares. Un inventaire floristique a été effectué par le Conservatoire des espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en 2009 et 2010. Après les travaux, le suivi piscicole va se poursuivre annuellement au moins les trois premières années.</P>

Le bilan et les perspectives

<P>En 2009, avant les travaux, la pêche électrique réalisée dans le réseau de mares déconnecté a montré que le peuplement était déséquilibré et que le brochet n’était représenté qu’à 0,4 individus par hectare. Les résultats pointaient également l’absence de juvéniles, ce qui semblait indiquer l’inefficacité de la zone en tant que frayère à brochet.<BR>Pour l’instant, le peu de recul existant est insuffisant pour identifier ou quantifier les gains écologiques éventuels (amélioration de la composition du peuplement piscicole notamment) suite à la reconnexion du bras mort avec le chenal navigable. Les suivis post-travaux ne sont en effet pas encore réalisés.<BR>La réalisation de cette connexion entre le réseau de mares et le bras mort de la boucle permet tout de même de recréer des habitats potentiels de reproduction et de croissance pour le brochet. Près de 11000 m² de surface pour le frai des espèces cyprinicoles sont ainsi restaurés.<BR>Lors du terrassement de l’annexe, un étrépage du sol (décapage d’une couche de terre pour faire rajeunir le sol et favoriser le développement des graines dormantes) a été réalisé. Cela devrait contribuer à l’augmentation de la biodiversité floristique sur le site, par l’apparition d’espèces pionnières puis d’espèces plus spécialisées par la suite.<BR>La restauration de cette zone de frayère présente également un intérêt vis-à-vis de la gestion des inondations. Cette zone de submersion recréée contribue en effet à la restauration d’une zone naturelle d’expansion de crue, dès la crue annuelle, sur une zone identifiée comme inondable dans le cadre du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Lys. Elle permet le stockage de quelques milliers de mètres cubes lors d’épisodes de crues.<BR>Cette opération a permis de faire naître des négociations avec les agriculteurs gérant des parcelles voisines pour la mise en place d’une agriculture raisonnée.</P>

La valorisation de l'opération

<P>Sur le secteur, l’Agence de l’eau Artois-Picardie (AEAP) a installé un panneau d’information expliquant les travaux réalisés et leurs objectifs.<BR>Une plaquette pour le grand public retraçant la réalisation des travaux et le contexte du site a été réalisée par l’AEAP et sera mise en ligne sur le site internet de l’agence de l’eau.</P>

Coûts

| Coût des études préalables | 12 514 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

158 015 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 740 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 171 269 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - FEDER (80 %) - Agence de l’eau Artois-Picardie (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 59) - Conservatoire des espaces naturels du Nord - Pas-de-Calais (CEN 59) |

| Maître d'ouvrage |

Agence de l’eau Artois-Picardie (AEAP)

|

| Contacts | Jean-Luc Carpentier et Jérôme Malbrancq |

| jl.carpentier@eau-artois-picardie.fr et j.malbrancq@eau-artois-picardie.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Création de lagunes sur l’Escaut à Fresnes-sur-Escaut

Page mise à jour le 19/10/2017

Créée le 11/12/2013

Créée le 11/12/2013

L'opération

| Catégories | Amélioration des voies navigables |

| Type d'opération |

Création ou réouverture de zones humides alluviales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de zone intermédiaire |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2010 mai 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux |

Non renseigné |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L'Escaut |

| Distance à la source | 78.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen | 104.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR20 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

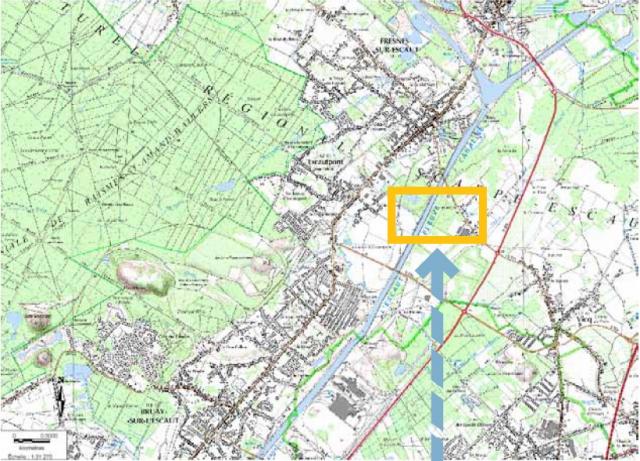

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

NORD (59) |

| Communes(s) |

FRESNES-SUR-ESCAUT (59253) |

| Région | Création de lagunes sur l’Escaut à Fresnes-sur-Escaut |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Répondre aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement sur l’augmentation du trafic fluvial

Pérenniser les usages sur le secteur

Améliorer les connexions entre le chenal et les zones alluviales

Valoriser la qualité paysagère du site

Le milieu et les pressions

<P>Fleuve européen, l’Escaut prend sa source en France, dans la commune de Gouy, située dans le département de l’Aisne. D’une longueur de 355 km, il est canalisé et navigable depuis Cambrai jusqu’à son embouchure dans la mer du Nord. Son bassin versant s’étend sur plus de 20 000 km². La partie française du fleuve s’étend sur 84 km et voit circuler à la fois des bateaux de plaisance et des bateaux de commerce.<BR>L’Escaut, utilisé depuis l’antiquité pour la navigation fluviale, a connu de lourds travaux de canalisation – protections de berges, resserrement, rectification, curage – au cours du XVIIIe siècle. Sur la majorité du linéaire, le fleuve canalisé est encaissé et présente des berges rectifiées à fortes pentes. Entre 1999 et 2002, les protections de berges installées ou remplacées sont peu à peu réalisées avec des techniques mêlant génie civil et génie végétal. Cependant elles demeurent essentiellement minérales (enrochements…).<BR>Sur certains secteurs, notamment entre Fresnessur-Escaut et Mortagne, le lit majeur présente un contexte environnemental plutôt préservé, avec la présence de plans d’eau et marais situés à proximité. Sur ce tronçon, les berges et la végétation associée constituent un corridor biologique potentiellement intéressant pour la faune.<BR>Toutefois, la situation canalisée de l’Escaut ne permet pas un véritable échange, pour les espèces, entre le chenal principal et les annexes hydrauliques. Du fait des travaux réalisés pour la navigation, assez « rigides » pour le cours d’eau, les annexes hydrauliques se retrouvent déconnectées du chenal principal et voient leur comblement accéléré.</P>

Les opportunités d'intervention

<P>Afin de développer et faciliter le transport de commerce, le gabarit de l’Escaut canalisé, reliant le Bassin parisien à la Belgique et au Pays Bas, a été agrandi pour la navigation par Voies navigables de France (VNF), afin d’accueillir les bateaux de 3 000 tonnes. Ce projet d’envergure majeure (près de 20 millions d’euros alloués à cette opération) nécessitait notamment un recalibrage de 30 km de voies d’eau, un approfondissement par curage de la rivière canalisée ainsi que l’aménagement de 14 km de défenses de berges. <BR>Dans ce cadre, un diagnostic morphologique et écologique des berges et digues a été conduit en 2006 afin d’avoir un état des lieux du site et ainsi proposer des mesures compensatoires destinées à limiter l’impact de ces travaux sur le milieu aquatique. Au regard de ce diagnostic, VNF a proposé la création de lagunes stagnantes et semi-stagnantes à Fresnessur-Escaut. Le site était composé d’une prairie située en bord de voie d’eau, destinée initialement à recevoir les sédiments dragués dans les canaux. Il ne possédait aucun aménagement spécifique.<BR>Par ailleurs, cette zone, d’une diversité écologique assez faible, possédait également l’avantage d’appartenir au domaine public fluvial. La réalisation d’un aménagement dans cette zone constituait un intérêt à la fois pour l’amélioration des connexions latérales et le développement de la biodiversité </P>

Les travaux et aménagements

La surface totale concernée par les travaux s’étend sur 180 000 m². La mesure compensatoire comprend la création de zones humides lagunaires ainsi que la réalisation de plantations en zone terrestre. La série de zones alluviales créées se décline en deux systèmes lagunaires distincts :<br>- lagunes stagnantes, c’est-à-dire indépendantes et non reliées au canal ;<br>- lagunes semi-stagnantes, en connexion directe avec le canal. Ces lagunes réalisées sur 75 000 m², comprennent 50 000 m² de lagunes semi-stagnantes et 25 000 m² de lagunes stagnantes. Les travaux ont consisté à débroussailler et abattre les arbres non-inféodés au milieu. Puis les annexes hydrauliques ont été créées par le terrassement de 257 000 m3 environ de déblais déplacés (remodelage). Les plantations sur zone terrestre, effectuées en 2011 sur 105 000 m², complètent l’aménagement.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

Dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau

La gestion

<P>Un entretien, prévu pour trois ans, est réalisé annuellement sous forme de fauche tardive, de taille et d’enlèvement des flottants. Une convention de gestion pour l’entretien est en cours de négociation avec les Espaces naturels sensibles du Conseil général du Nord.</P>

Le suivi

<P>Un état initial décrivant la biodiversité terrestre au niveau de la future zone de lagunes a été réalisé. Il a montré que cette dernière était assez faible. Après les travaux, des pêches électriques ont été réalisées, au cours de l’été 2011, sur deux stations : l’une dans le chenal 300 m en amont du pont et l’autre au niveau des lagunes créées. La Fédération de pêche du Nord prévoit la réalisation d’une autre campagne de pêche en mai 2013.</P>

Le bilan et les perspectives

<P>Les plantes des défenses de berges végétalisées ont repris presque en totalité et remplissent leur rôle d’interface entre les milieux aquatiques et terrestres. Après les terrassements, des plantes invasives, renouée du Japon notamment, se sont installées sur les zones de terrain dégagées. Une campagne d’arrachage mécanique des plants a été nécessaire, ainsi qu’une surveillance accrue du site.<BR>Actuellement, le problème de présence de plantes invasives semble avoir disparu. Après les travaux, en 2011, anguilles, chabots, épinochettes, gardons et perches sont observés dans le chenal de navigation. Les zones lagunaires créées représentent 3 400 m² d’habitats disponibles pour la faune piscicole et ces derniers ont été rapidement recolonisés suite aux travaux. Un an après leur réalisation, le peuplement retrouvé sur la station de pêche située dans les lagunes, est notamment composé de chabots, d’épinochettes, de gardons, de loches franches, de perches, de rotengles et de carpes communes. Les espèces observées, largement inféodées à des milieux d’herbiers, sont sensiblement les mêmes que celles retrouvées dans l’Escaut, soulignant ainsi leur provenance. Qualitativement, on retrouve toutefois plus d’espèces dans les lagunes que dans le chenal de navigation. L’analyse des classes de taille ne montre pas de différence majeure entre le chenal et les lagunes. Les juvéniles ne se situent pas spécifiquement dans ces zones annexes créées. La présence de ces espèces dans les zones lagunaires nouvellement créées montre l’amélioration de la connexion latérale entre le chenal principal et les zones annexes. Le fonctionnement écologique et hydromorphologique du cours d’eau en est amélioré. La taille des annexes hydrauliques créées et les moyens mis en oeuvre constituent des points forts de l’opération. <BR>Les prochains suivis piscicoles permettront de suivre l’évolution du peuplement par rapport aux premières tendances observées.<BR>Dans le cadre de la mise au gabarit de l’Escaut, d’autres zones humides ont été créées, notamment une lagune de 17 000 m² à Bruay-sur-l’Escaut. VNF prévoit également la création d’une lagune d’environ 200 000 m² dans le cadre de l’opération de réouverture du canal de Condé-Pommeroeul, pour 2015, en compensation des travaux de dragage d’un affluent de l’Escaut.</P>

La valorisation de l'opération

Les services techniques auraient souhaité une plus grande communication autour de la réalisation de ces aménagements, estimant cet aspect comme un point faible de l’opération.

Coûts

| Coût des études préalables | 58 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

1 133 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 191 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Région Nord – Pas-de-Calais (50 %) - Voies navigables de France (50 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) - Dreal Nord – Pas-de-Calais - Conservatoire des sites naturels du Nord et du Pas-de-Calais - Fédération départementale du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 59) - Parc naturel régional Scarpe-Escaut - Conseil général du Nord - Collectivités locales |

| Maître d'ouvrage |

Voies navigables de France (VNF)

|

| Contacts | Côme Vergez |

|

VNF – Direction territoriale du Nord – Pas-de-Calais

come.vergez@vnf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Démantèlement de l’ouvrage du Pont Fourneau sur la Selle

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 27/03/2013

Créée le 27/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Continuité écologique Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

août 2010 janvier 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Selle |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 0.27 ‰ |

| Débit moyen | 0.70 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

AR50 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

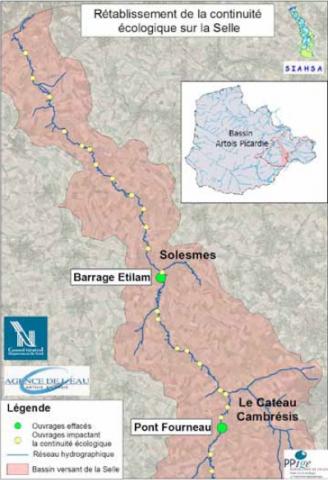

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Artois-Picardie |

| Région(s) |

NORD-PAS-DE-CALAIS |

| Département(s) |

NORD (59) |

| Communes(s) |

CATEAU-CAMBRESIS (LE) (59136) |

| Région | Démantèlement de l’ouvrage du Pont Fourneau sur la Selle |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restauration de la continuité écologique</p>

<p>Améliorer les conditions de reproduction de la truite fario</p>

Le milieu et les pressions

<p>La Selle prend sa source au niveau de la commune de Mollain. Après un parcours d’environ 44 km, elle se jette dans l’Escaut à hauteur de la ville de Denain. Son bassin versant atteint 256 km². Il est constitué presqu’exclusivement de parcelles agricoles pour la culture de blé et de betteraves ainsi que de quelques prairies de pâturages destinées à l’élevage de bovins. Cette modification importante de l’occupation des sols a provoqué la genèse de coulées de boue, l’augmentation des apports en matières en suspension et des produits phytosanitaires dans la Selle. Par le passé, le cours de la Selle a également subi, particulièrement dans sa partie aval, de nombreux travaux d’hydraulique, dont des curages répétitifs provoquant des surlargeurs et diminuant la lame d’eau en étiage. Au début du XXe siècle, une trentaine d’ouvrages étaient présents sur son cours. Ces ouvrages exercent la pression principale sur le cours d’eau et entrainent une altération de l’hydromorphologie : surlargeurs locales, homogénéisation des substrats, blocage de la continuité piscicole et sédimentaire, perte d’habitats piscicoles…</p><p>La Selle est une rivière de 1ère catégorie piscicole et abrite notamment des populations de truite fario, de chabot, de goujon et d’épinoche. La morphologie du cours d’eau dans sa partie amont est relativement préservée des pressions hydromorphologiques mais la présence d’ouvrages conduit à la fragmentation des habitats. Depuis les sources jusqu’à la commune de Solesmes le cours d’eau est identifié comme réservoir biologique par le SDAGE Artois-Picardie, approuvé en 2009. Sur le secteur se trouvent deux zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) type I et II : la haute vallée de la Selle en amont de Solesmes et le complexe écologique de la forêt de Mormal et des zones bocagères associées. La truite, le chabot et la lamproie sont listés dans ces ZNIEFF. Il existe donc, sur la Selle, un enjeu écologique majeur pour les espèces animales et végétales présentes.</p><p>Situé sur la partie amont du cours d’eau, l’ouvrage du Pont Fourneau, d’une hauteur de 2,3 m, était un ouvrage ancien, construit pour faire fonctionner le moulin attenant. Cet ouvrage, totalement infranchissable, était inutilisé et non entretenu. </p>

Les opportunités d'intervention

<p>La mairie de la commune du Cateau-Cambrésis, propriétaire du barrage du Pont Fourneau, était sensible aux problèmes écologiques engendrés par cet ouvrage. Une convention a été signée entre la mairie et le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Selle et ses affluents (SIAHSA) en 2008 dans laquelle le propriétaire renonçait à son droit d’eau et assurait une ouverture permanente des vannes. Cette convention prévoyait également la réalisation d’une étude diagnostique pour évaluer à la fois les impacts de l’abaissement de la ligne d’eau par la levée des vannes sur les berges et le lit mineur et également l’efficacité de cette action pour le rétablissement de la continuité écologique.</p><p>L’étude réalisée a démontré, par des mesures bathymétriques, que la simple ouverture des vannes n’était pas suffisante pour permettre correctement la remontée piscicole. Au regard des critères écologiques (efficacité de rétablissement de la continuité) et des critères économiques (moindre coût), la décision de démanteler l’ouvrage a donc été prise, en début d’année 2010. Le projet était avant tout un projet d’opportunité mais il s’inscrivait dans une logique engagée par le SIAHSA avec la mise en oeuvre du programme pluriannuel de restauration et d’entretien écologique. </p>

Les travaux et aménagements

<p>Le système de vannage et les jambages de l’ouvrage du Pont Fourneau ont été démantelés. Le radier du seuil, encore en bon état, a été conservé afin d’éviter toute érosion régressive et ce en raison de la présence d’infrastructures routières et d’habitations à proximité. En amont du seuil, des banquettes en géotextile et végétalisées ont été réalisées sur 100 mètres linéaires. Cet aménagement a pour but de rétrécir le lit mineur, de freiner les crues et d’assurer une lame d’eau suffisante en période d’étiage sévère pour la remontée piscicole.</p><p>De même, un mini-seuil noyé a été édifié en aval et à proximité immédiate du seuil démantelé pour que les poissons puissent remonter correctement le cours d’eau au niveau du radier de l’ouvrage résiduel.</p><p>Dans le but d’accroître la diversification des écoulements et le nombre d’habitats piscicoles, des recharges granulométriques et des caches piscicoles ont été réalisées en amont et en aval de l’ancien seuil du Pont Fourneau.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (D) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<p>Le SIAHSA assure la gestion des embâcles et l’entretien annuel de la végétation sur le site à l’aide d’une entreprise d’insertion.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Avant les travaux et dans le cadre du diagnostic, des profils en travers et des mesures de débits ont été réalisés sur le secteur à l’automne 2010.</p><p style="text-align: justify;">Six mois après le démantèlement (été 2011), une pêche électrique a été réalisée par la Fédération départementale du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 59) dans l’emprise de l’ancienne retenue. Lors de la réception du chantier, de nouveaux profils en travers ont été réalisés. Des pêches électriques ont été effectuées, en 2006, 2007 et 2008 sur une station dite «de référence» (non influencée par un ouvrage et proche de l’état naturel) au niveau de la commune de Saint Souplet (6 km en amont de l’ouvrage du Pont Fourneau).</p><p style="text-align: justify;">Le suivi morphologique et piscicole, sur le site de Pont Fourneau, sera poursuivi en 2013.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>L’analyse des mesures topographiques a montré un rétablissement progressif du profil en long de ce tronçon de la Selle, une diversification des sections d’écoulements et un retour à un gabarit du lit mineur proche de l’état naturel dans l’emprise de l’ancienne retenue.</p><p>Dès 2011, le cours d’eau reprend un aspect plus naturel au niveau du lit mineur et des berges. Rapidement, des radiers réapparaissent, des macrophytes immergés se développent, les berges se végétalisent et une légère sinuosité s’amorce. Les plantations réalisées reprennent rapidement et s’associent au développement de la végétation rivulaire spontanée pour couvrir les berges mises à nu suite à l’abaissement de la ligne d’eau. Ce constat s’est confirmé en 2012.</p><p>Les premiers relevés piscicoles effectués six mois après travaux sont encourageants : l’inventaire a permis de recenser un peuplement piscicole intéressant avec notamment des densités pour certaines espèces importantes – 649 ind/100m² pour le chabot – pour un milieu qui, avant effacement de l’ouvrage, était homogène et envasé. Cette densité figure parmi les plus élevées du département juste derrière la station située en amont sur la commune de Saint-Souplet (représentant un état de référence). L’analyse des populations a également démontré la présence de juvéniles de truite commune. La dynamique de reconstitution des habitats semble rapide et efficace.</p><p>La commune du Cateau-Cambrésis et les riverains sont satisfaits de la réalisation de cette opération notamment du point de vue paysager et se sentent plus rassurés par rapport au risque de débordement local.</p><p>En 2010, le SIAHSA a réalisé en parallèle une autre opération de restauration de la continuité écologique avec le démantèlement d’un second ouvrage sans usage et en mauvais état, situé sur la Selle au niveau de la commune de Solesmes (Barrage Étilam). Le programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la Selle a identifié 27 ouvrages perturbant la continuité écologique. Le SIAHSA prévoit, prochainement, de lancer une étude de faisabilité de rétablissement de la continuité écologique au niveau d’autres ouvrages sur la Selle (classée depuis juillet 2012 en listes 1 et 2 au titre de l’art. L. 214-17 du code de l’environnement), en prenant en compte l’enjeu écologique que représente la migration de l’anguille, présente dans l’Escaut. Le SIAHSA réalise également, en complément des opérations pour le rétablissement de la continuité, d’autres travaux de restauration hydromorphologique (recharge granulométrique, diversification des faciès d’écoulements et reconstitution de ripisylve) avec ses partenaires financiers et techniques.</p>

La valorisation de l'opération

<p>En septembre 2012, le SIAHSA a organisé une journée d’information et de sensibilisation sur la continuité écologique en présentant les deux effacements des seuils du Pont Fourneau et d’Etilam. Des visites sur le terrain ont été organisées à destination des partenaires financiers et techniques, des élus, des riverains.... Par ailleurs, le SIAHSA envisage, en 2013, la mise en place d’un panneau expliquant la réalisation des travaux sur le secteur.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 30 940 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

33 590 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 64 530 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Artois-Picardie (80 %) - Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Selle et de ses affluents (20 %) |

| Partenaires techniques du projet | - Fédération départementale du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 59) - Direction départementale des territoires (DDT 59) |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Selle et de ses affluents (SIAHSA)

|

| Contacts | Michaël Meunier |

|

mmeunier.siahsa@orange.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS