Diversification des écoulements et amélioration de la fonctionnalité des mares de la forêt domaniale de la Reine

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 13/11/2017

Créée le 13/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Modification de la géométrie du lit mineur/moyen |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Biodiversité Milieux humides |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2012 juin 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 14500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Rupt de Mad |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Nom | |

| Distance à la source |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

1.50 m |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

1.50 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Longueur |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCD275 FRCR338 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4112004

|

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

ANSAUVILLE (54019) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer les milieux humides.

Améliorer la biodiversité (faune et flore).

Réduire les assecs.

Mettre en place un projet expérimental.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Les forêts domaniales de la Reine et Catena de Rangeval sont des massifs forestiers dits de forêt humide localisés dans la dépression de la Woëvre. Les nombreuses mares, les prairies et les forêts forment des mosaïques d’habitats favorables pour plusieurs espèces patrimoniales et/ou protégées comme le castor, la leucorrhine à gros thorax ou encore l’agrion de mercure. La forêt est à ce titre classée site Natura 2000 et contient des espaces naturels d’intérêt reconnu. Le massif forestier est alimenté par un réseau hydrographique dense, formé de trois ruisseaux principaux et de leurs affluents. Ces cours d’eau de tête de bassin s’écoulent sur une plaine marneuse, leur dynamique est faible avec pour la plupart d’entre eux des assecs récurrents. Historiquement, des drains et des fossés ont été créés par les moines au Moyen-âge pour drainer les terres et alimenter les étangs de pisciculture. Ces fossés ont été curés une dernière fois en 1980. Ces aménagements ont eu pour conséquence de rendre les cours d’eau rectilignes avec des faciès d’écoulements peu diversifiés. Le drainage des terres provoque également l’assèchement des milieux forestiers humides provoquant une diminution de la population de chêne pédonculé.</p><p style="text-align: justify;">Les mares représentent des milieux favorables au développement d’espèces aquatiques inféodées à ces milieux comme les batraciens. L’origine de ces mares serait, pour la plupart, liée à d’anciennes exploitations d’argile pour les briqueteries et les tuileries. Ces mares ont été drainées entre 1966 et 1977, entrainant le comblement de certaines et ainsi une perte de diversité d’habitats.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le site classé Natura 2000 fait l’objet d’un document d’objectif en décembre 2012. Suite à cette étude, l’Office national des forêts (ONF) élabore un projet de restauration en s’appuyant notamment sur des retours d’expériences de l’ONF Alsace et de l’ONF Franche-Comté. Ce projet est retenu dans le cadre d’un appel à projet du ministère chargé de l’Écolo­gie dans la catégorie <em>« Restauration de milieux re­marquables ou sensibles »</em>. Il suscite l’enthousiasme de nombreux partenaires qui soutiennent cette dé­marche.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les ruisseaux et leurs affluents sont restaurés et/ou aménagés selon différentes méthodes :</p><ul><li style="text-align: justify;">sur les ruisseaux rectilignes et surcalibrés, une sinuo­sité est recréée en implantant en quinconce des épis peignes (pieux en bois) entrelacés de branchage ;</li><li style="text-align: justify;">pour limiter l’enfoncement du lit mineur, des seuils en bois sont disposés tous les 50 m de façon à retenir les sédiments ;</li><li style="text-align: justify;">pour reconnecter les berges avec le cours d’eau, elles sont retalutées en pente douce, notamment par déblai/remblai des merlons de curage ;</li><li style="text-align: justify;">pour restaurer la fonctionnalité globale, des tra­vaux de reméandrage sont menés. Une série de bou­chons sont placés dans le lit rectiligne afin que le cours d’eau déborde vers l’ancien lit méandriforme préalablement terrassé. La succession de bouchons doit de plus diversifier les habitats en créant des an­nexes hydrauliques.</li></ul><p style="text-align: justify;">Les mares sont restaurées selon les méthodes suivantes :</p><ul><li style="text-align: justify;">rebouchage des drains par pose de bouchons de terre d’une longueur de 3 à 5 m à partir de l’embou­chure des drains ;</li><li style="text-align: justify;">curage des mares et création d’une surprofondeur en zone centrale.</li></ul>

La démarche réglementaire

Note d'incidence Natura 2000

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.3.0 (A) Plans d’eau, permanents ou non

La gestion

<ul><li style="text-align: justify;">Suivi des différents aménagements par l’ONF de Meurthe-et-Moselle.</li><li style="text-align: justify;">Gestion des boisements riverains des travaux afin d’apporter plus de lumière sur le cours d’eau et les mares pour que les macrophytes se développent.</li></ul>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Aucun état initial n’est fait sur cette opération. L’état post travaux est réalisé un an après travaux. Ce suivi a pour objectif d’observer l’évolution des groupements végétaux dues aux modifications des conditions d’engorgement du sol. Ce suivi est mis en place pour cinq sites dont un site témoin. L’ensemble des aménagements et des mares est cartographié et décrit. Par ailleurs, des profils en long et en travers sont relevés sur certaines stations des cours d’eau afin de juger de l’efficacité des aménagements. Les 116 mares de la forêt de la Reine sont prospectées, référencées et décrites pour relever toute trace de dégradation (érosion, débordement, etc.) et évaluer les surfaces en eau.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">14,5 km de cours d’eau ont été restaurés et/ou amé­nagés. Un an après les travaux, 75 mares sont en eau contre 27 auparavant. Le nombre de mares est donc multiplié par trois malgré la faible pluviométrie.</p><p style="text-align: justify;">Un an après les travaux, des débordements vers des zones d’expansion des crues et des zones de dépôts dans le lit mineur sont observés. L’expansion des crues permet d’alimenter les zones humides à proximité et aura peut-être par la suite une incidence sur la compo­sition des essences d’arbres. Les zones de dépôts sont le signe de la reprise d’une dynamique d’écoulement et de transport sédimentaire plus naturelle.</p><p style="text-align: justify;">En revanche, les gains liés aux mesures de réduction de l’enfoncement du lit et de diversification des profils (disposition d’épis peigne et de microseuils) ne sont pas immédiatement visibles. Ceci était en partie atten­du car il s’agit de cours d’eau de faible puissance spé­cifique qui parfois sont en eau seulement une partie de l’année. De manière générale, les épis peignes ne remplissent pas encore leur rôle de rétention des sé­diments et de reprise de la dynamique d’écoulement. Les microseuils provoquent, pour certains, une rup­ture de la continuité écologique avec un creusement d’une fosse en aval. Aucune amélioration concernant les assecs n’est relevée pour le moment.</p><p style="text-align: justify;">L’inventaire phytosociologique, réalisé en 2014 juste après les travaux, montre un engorgement du sol décroissant au fur et à mesure de l’éloignement des cours d’eau. Les habitats présents sont des chênaies pédonculées à primevère élevée, à faciès plus ou moins humides. Les prochains relevés permettront d’évaluer l’évolution des groupements végétaux vers des habitats plus humides de type aulnaies ou frê­naies marécageuses.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points forts</strong> de cette action sont :</p><ul><li style="text-align: justify;">la prise en compte de différents enjeux écologiques (gestion forestière, mares) ;</li><li style="text-align: justify;">l’amélioration des fonctionnalités des cours d’eau et des zones humides de tête de bassin versant.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points faibles</strong> de cette action concernent :</p><ul><li style="text-align: justify;">la difficulté d’implication des communes voisines qui n’ont pas souhaité que des travaux du même type soient réalisés sur les parties mitoyennes, entre le domaine communal et la forêt domaniale ;</li><li style="text-align: justify;">l’attrait du projet a été fort la première année après la fin des travaux, mais aujourd’hui un manque de communication est à déplorer autour de la suite de ce projet.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Cette opération a fait l’objet d’un repor­tage par la chaîne de télévision France 3. L’Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM) fait visiter ce site tous les ans aux étudiants d’AgroParisTech : le but est de montrer les méthodes de gestion des zones humides et de restauration/aménagement des cours d’eau. Une visite de chantier a été organisée à la fin des travaux par l’ONF pour l’ensemble des partenaires associés et des panneaux ont été disposés dans la forêt domaniale de la Reine et de Rangeval pour expliquer les travaux.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 20 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

285 830 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 13 540 € HT |

| Coût total de l’opération | 269 370 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin Meuse (AERM) 70 %, fonds FEDER 27 %, auto-financement 3 % |

| Partenaires techniques du projet | - Direction départemental des territoires 54, AERM, Office national de chasse et de la faune sauvage - Onema, Parc naturel régional de Lorraine, DREAL Lorraine, Fédération départementale de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts de Meurthe-et-Moselle

|

| Contacts | Laurent Heurteur, ONF 54 |

|

5 rue Girardet - CS 65219 - 54052 Nancy

ag.meurthe-et-moselle@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Élaboration d’un programme de restauration des cours<br />d’eau et zones humides sur les forêts domaniales de Rangeval<br />et de la Reine. MC Schmitt. ONF, 2010.<br />• Contribution à la réalisation d’un suivi de travaux de restauration<br />de la forêt domaniale de la Reine. Réalisation<br />d’un état des lieux initial et d’un protocole de suivi d’habitats<br />forestiers. C. Mimran-Allin. AgroParisTech. ONF, 2014.<br />• Suivi des travaux de restauration des cours d’eau et zones<br />humides de la Reine. M. Vibert. ONF, 2014.<br />• Documents d’objectifs : site Natura 2000 « forêt humide<br />de la Reine et caténa de Rangeval ». Parc naturel régional<br />de Lorraine. Décembre 2012.</p>

Aménagement du plan d’eau de la Sangsue et création d’un bras de contournement du Woigot

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 10/11/2017

Créée le 10/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression et dérivation d'étangs sur cours d'eau |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2012 juin 2014 |

| Linéaire concerné par les travaux | 2100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Woigot |

| Distance à la source | 10.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

7.00 m

9.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

2.00 m

|

| Pente moyenne | 2.00 ‰ |

| Débit moyen | 1.40 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Liste 1 L.214-17 en amont du plan d'eau et liste 2 L. 214-17 en aval du plan d'eau |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR394 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

84840

84839

7684

7699

|

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

BRIEY (54099) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Assurer la sécurité des riverains

Favoriser les activités de loisirs

Restaurer les habitats aquatiques

Rétablir la continuité écologique

Le milieu et les pressions

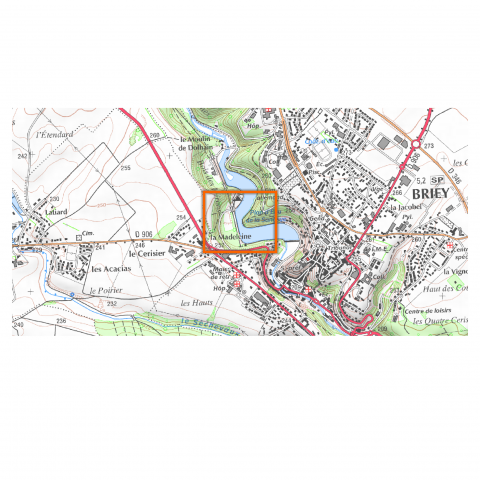

<p style="text-align: justify;">Le Woigot est un affluent rive gauche de l’Orne long de 21 km. Son bassin versant de 85 km2 a connu une im­portante activité d’extraction de minerai de fer entre les années 1965 et 1994. Cette activité a eu de nombreuses conséquences : pollution par les eaux urbaines, diminu­tion des débits d’étiage par infiltration des eaux dans les mines, etc. À Briey, sur le cours du Woigot, le plan d’eau de la Sangsue (9 ha), a été aménagé en 1973. L’objectif était d’apporter une plus-value paysagère et un usage de détente et de loisirs (pêche, promenade, canoë, etc.).</p><p style="text-align: justify;">Le bassin du Woigot est divisé en deux parties par le plan d’eau de la Sangsue. En amont, le Woigot est classé en 1re catégorie piscicole avec une population de truites fa­rio. L’aval du plan d’eau est classé en 2e catégorie. Cette délimitation est d’autant plus marquée que les ouvrages en amont et en aval du plan d’eau sont infran­chissables ; seule la dévalaison est possible. La commune et les acteurs locaux constatent depuis les années 2000 de nombreux dysfonc­tionnements hydrauliques, physiques (accumu­lation de sédiments dans le plan d’eau), phy­sico-chimiques (dégradation de la qualité de l’eau, hyper-eutrophisation du plan d’eau) et de la continuité écologique (ouvrage situé en aval du plan d’eau avec une hauteur de chute de près de trois mètres [ROE 41789]).</p><p style="text-align: justify;">L’accumulation de sédiments est l’un des problèmes majeurs. Après trente ans d’existence, le volume de sédiments fins accumulés est estimé à 86 000 m3 re­présentant 60 % du volume total du plan d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Sur la partie amont du Woigot, la rectification du cours d’eau et la présence de seuils d’anciens moulins sont préjudiciables pour les espèces piscicoles d’eau vive telles que la truite et le chabot qui voient leur population diminuer.</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le Syndicat du contrat de rivière Woigot (Syndicat CRW) est créé en 1987. C’est le premier contrat de rivière de Meurthe-et-Moselle devant assurer le sou­tien des débits d’étiage.</p><p style="text-align: justify;">Face à l’envasement du plan d’eau de la Sangsue, la commune de Briey met en place un curage dans les années 1990-2000. Suite à l’échec de cette opération et à la modification de la législation en vigueur sur les milieux aquatiques (directive cadre sur l’eau, SAGE du bassin ferrifère), une action globale et durable sur ce plan d’eau devient indispensable à entreprendre. Plusieurs études sont menées depuis les années 2000 pour aménager le plan d’eau de la Sangsue.</p><p style="text-align: justify;">Le Syndicat CRW propose d’aménager le plan d’eau de la Sangsue par une opération très ambitieuse intégrant les problématiques écologiques et socio­économiques. C’est la solution de créer une rivière de contournement qui est retenue. Elle permet à la fois de satisfaire aux objectifs environnementaux tout en maintenant le plan d’eau, très prisé pour son attrait touristique. Des actions complémentaires de restau­ration du Woigot, sur un kilomètre en amont du plan d’eau, sont également retenues suite à la mise en évidence des dysfonctionnements écologiques du secteur. Ces actions ont vocation d’améliorer l’état hydromorphologique dégradé par les rectifications et de restaurer la continuité écologique sur les ou­vrages hydrauliques.</p><p style="text-align: justify;">Ce projet ambitieux nécessite la concertation, plu­sieurs années avant les travaux, avec de nombreux acteurs techniques et financiers du territoire.</p><p style="text-align: justify;">La population locale est aussi associée à cette opéra­tion par le biais d’une réunion publique à laquelle plus de cent personnes participent. D’autres supports d’in­formations sont distribués tout au long du chantier : brochures, dossiers de presse réguliers, rapport, etc.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux sont composés de deux grandes opéra­tions : d’une part, le reméandrage du Woigot sur un linéaire d’un kilomètre en amont du plan d’eau et, d’autre part, la création d’une rivière de contourne­ment en rive gauche du plan d’eau sur 1,1 km de long.</p><p style="text-align: justify;">L’opération de vidange du plan d’eau se déroule en deux phases. La première consiste à une vidange ra­pide. Lors de la seconde, plus lente (sur deux jours), un dispositif de ballots de paille est placé en aval des ouvrages pour filtrer les eaux. Une fois secs, les sé­diments sont régalés sur deux zones du plan d’eau :</p><ul><li style="text-align: justify;">en amont, de façon à créer une zone humide pour diversifier les habitats et favoriser l’autoépuration ;</li><li style="text-align: justify;">en aval, sur la future zone de l’amphithéâtre de verdure située en rive gauche.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le barrage (clapet et digue de 92 m de long) a ensuite été détruit et les matériaux réutilisés sur place pour la construction de la nouvelle digue et de l’am­phithéâtre de verdure. Deux ouvrages viennent remplacer l’ancien :</p><ul><li style="text-align: justify;">en amont, un ouvrage de répartition des débits équipé d’un pertuis et d’une passe à poissons ;</li><li style="text-align: justify;">une digue latérale de 1 100 m avec, en aval, un ou­vrage maçonné permettant de réguler les débits de sortie.</li></ul><p style="text-align: justify;">Le nouveau lit est créé en rive gauche du plan d’eau, d’une pente moyenne de 3,8 ‰. Les berges, sur ce nouveau lit, sont stabilisées par du génie végétal.</p><p style="text-align: justify;">En aval du plan d’eau, le seuil de Caulre (hauteur de chute de 4 m) est remplacé par une passe à poissons composée de seize rangées de blocs franchissables par conception. En amont du plan d’eau, le seuil de Bonnes Fontaines (hauteur de chute de 1,1 m) est dérasé.</p><p style="text-align: justify;">Le Woigot est taluté sur 1 000 m en amont du plan d’eau pour retrouver un cours d’eau sinueux avec un lit naturel d’une largeur de deux mètres (largeur de neuf mètres avant travaux). Les berges sont main­tenues si nécessaire par du génie végétal et une ri­pisylve est plantée le long de la berge.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Autorisation au titre de la Loi sur l'eau

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

1.2.1.0 (A) Prélèvements eaux superficielles

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p style="text-align: justify;">Gestion du site par la commune pour l’entretien des aménagements paysagers.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial est réalisé en 2012 par la Fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle pour suivre les compartiments hydromorphologiques, biologiques (macrofaune benthique, peuplement piscicole) et physicochimiques. Ces mesures sont réalisées sur plusieurs stations situées en amont et en aval du plan d’eau, placées dans la zone des travaux et, en dehors, pour servir de témoin. Le suivi post-travaux est réalisé en 2015 par le même opérateur et doit être reconduit dans les an-nées à venir. Les stations sont reprises de l’état initial et une est ajoutée dans le nouveau lit de contourne¬ment du plan d’eau.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">Un an après travaux, l’hydromorphologie montre des faciès relativement homogènes et colmatés. Pour la faune macro-invertébrée benthique, une légère dégradation est observée entre 2012 et 2015. Ces phénomènes peuvent être liés à la phase chantier des travaux de restauration. Le suivi ultérieur permettra de détecter d’éventuelles améliorations. Concernant la physico-chimie, la qualité s’améliore légèrement entre 2012 et 2015 pour le paramètre nitrate mais cette amélioration est également constatée à la sta­tion témoin. L’origine de cette amélioration est vrai­semblablement due à un changement de pratique agricole ou à une pluviométrie moins importante (diminution du lessivage des sols).</p><p style="text-align: justify;">Le suivi des poissons, en amont immédiat du plan d’eau, donne des résultats assez positifs en 2015 en indiquant une recolonisation par la truite fario de milieux devenus favorables à cette espèce. Sur cette partie restaurée les espèces cyprinicoles sont moins représentées, ce secteur n’est donc plus influencé par le plan d’eau de la Sangsue. Le temps de réponse pour des travaux lourds de ce type peut demander plusieurs années avant que le cours d’eau retrouve un équilibre naturel. L’absence de ripisylve sur le bras de contournement, ainsi que le mode de gestion de l’ouvrage répartiteur, peuvent apparaître comme des éléments limitants.</p><p style="text-align: justify;">Une partie du coût élevé des travaux est imputable à la valorisation paysagère souhaitée par la commune. L’autre partie est due à l’ampleur des travaux sur cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Le retour des habitants de la commune de Briey est très positif. La diversification des activités, dont l’ac­cès à une zone humide, et la communication tout au long du chantier ont favorisé l’acceptation et l’ap­propriation du projet.</p>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Le projet a été largement valorisé, notam­ment envers la population : des panneaux pédagogiques sont disposés sur cinq sites ; de nombreuses brochures sont parues tout au long du projet ; un site internet est conçu, lors de la phase de travaux, pour expliquer les intérêts du projet ; des articles sont parus dans la presse locale. De nom­breuses vidéos et photos amateurs sont disponibles sur internet retraçant les différentes étapes du projet.</p><p style="text-align: justify;">Au moins seize visites ont été organisées par le Syndicat CRW à destination des partenaires techniques, financiers, des associations locales, des élus et des écoles. Un réel engouement s’est mis en place autour de ce projet.</p><p style="text-align: justify;">L’Agence de l’eau Rhin Meuse a repris cette action par le biais d’un film pour la candidature aux Trophées de l’eau (2015).</p>

Coûts

dont 3 840 000 € d'aménagements "écologiques" (travaux sur cours d'eau, réamanagement du plan d'eau)

| Coût des études préalables | 178 000 € HT |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

5 150 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | 44 000 € HT |

| Coût total de l’opération | 5 372 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage |

Oui

|

| Témoignage | <p style="text-align: justify;"> <em>« Pendant deux ans (du 18 juin 2012 au 26 juin 2014) j’ai suivi et photographié au jour le jour tous les tra­vaux concernant la requalification du Woigot et du plan d’eau de La Sangsue à Briey. […] Avec une flore inexistante car trop envasé, notre ancien plan d’eau se mourait et pouvait occasionner un problème de salu­brité publique. Il était donc vraiment temps de faire quelque chose. Aujourd’hui, au vu du résultat final, les travaux réalisés s’insèrent bien dans le paysage. La faune sauvage locale ainsi que la flore ont rapidement recolonisé ce milieu qui leur semble plus favorable. Il faut cependant laisser le temps au temps pour voir si ces aménagements perdurent dans ce même état ». </em></p><p style="text-align: justify;"><em>Alain Legeay, riverain.</em></p> |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - AERM : 60% - Conseil régional de Lorraine : 30% - Fonds FEDER : compensation pour les fonds non subventionnés (1 693 000€ HT) |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) - Communauté de communes du pays de Briey - Commune de Briey - Fédération de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat CRW Commune de Briey

|

| Contacts | Syndicat contrat de rivière Woigot |

|

Place Alexis-Gruss, 54150 Briey

woigot2013.crw@briey-cable.com |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat CRW Commune de Briey

|

| Contacts |

Syndicat contrat de rivière Woigot Place Alexis-Gruss, 54150 Briey woigot2013.crw@briey-cable.com |

Référence(s) bibliographique(s)

<p class="Default" style="margin-bottom: 4pt;"><span style="font-size:9.0pt;

font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">• Agence de l’eau Rhin-Meuse. Film du projet : </span></p><p class="Default" style="margin-bottom:4.0pt"><span style="font-size:9.0pt;

font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F"><i>https://www.youtube.com/watch?v=3TFwKbDQPVg </i></span></p><p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-fareast-font-family:

"Frutiger 55 Roman";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:

"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">Requalification du plan d’eau de la Sangsue à Briey - Avant-projet. </span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";

mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F">Hydratec, Asconit Consultants, Agence Verdier-Tappia. Février 2011, 71 pages. <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-fareast-font-family:

"Frutiger 55 Roman";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><!--[endif]--><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:

"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">Réunion de présentation du projet Woigot 2013. Plan d’eau de la Sangsue. Un réaménagement de grande en­vergure. </span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:

"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F">Syndicat CRW. 2013, 31 pages. <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-fareast-font-family:

"Frutiger 55 Roman";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F"><span style="mso-list:Ignore">•<span style="font:7.0pt "Times New Roman""> </span></span></span><i><span style="font-size:9.0pt;font-family:

"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F">Étude globale de diagnostic du plan d’eau de la Sang-sue à Briey. Rapport de phases 1 et 2. Fonctionnement du plan d’eau dans le bassin versant du Woigot et pro­positions d’aménagements. </span></i><span style="font-size:9.0pt;font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:

"Frutiger 55 Roman";color:#221E1F">Bureau d’études Sinbio. Janvier 2009, 54 pages. <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="margin-bottom:4.0pt"><span style="font-size:9.0pt;

font-family:"Frutiger 55 Roman","sans-serif";mso-bidi-font-family:"Frutiger 55 Roman";

color:#221E1F"><o:p></o:p></span></p>

Reméandrage du Longeau par reprise des anciens méandres entre Brainville et Dompierre

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 19/05/2017

Créée le 19/05/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 juin 2013 |

| Linéaire concerné par les travaux | 15000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Longeau |

| Distance à la source | 30.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

8.00 m

12.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

8.00 m

12.00 m

|

| Pente moyenne | 1.00 ‰ |

| Débit moyen | 2.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR383 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

ALLAMONT (54009) BRAINVILLE (54093) FRIAUVILLE (54213) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Améliorer les capacités auto-épuratoires du Longeau.

Restaurer le bon fonctionnement hydromorphologique.

Préserver et améliorer la diversité des habitats dans le lit majeur, les berges et le lit mineur.

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Le Longeau est un affluent de l’Yron et un sous-affluent du Rhin. Ce cours d’eau, long de 37 km, prend sa source sur les Côtes de Meuse à Hannonville-sous-les-Côtes. Son bassin versant couvre une superficie de 214 km2, principa­lement occupée par des cultures et des pâtures humides. Au début du XXe siècle, des travaux de recalibrage af­fectent le cours aval du Longeau. Ils se poursuivent des années 1960 aux années 1990 avec, en parallèle, le drai­nage des terres agricoles pour réduire les inondations.</p><p style="text-align: justify;">Ces lourds travaux ont entraîné la perte du tiers du li­néaire du Longeau dans sa partie aval. Le cours d’eau méandriforme long de 15 km est passé à un cours d’eau rectiligne de 10 km.</p><p style="text-align: justify;">Les impacts de ces travaux sont nombreux :</p><ul><li style="text-align: justify;">enfoncement du lit mineur dû à la réduction du linéaire. Les berges sont abruptes sur certains en­droits, limitant les échanges latéraux ;</li><li style="text-align: justify;">déconnexion des méandres recoupés après le reca­librage, réduisant ainsi leur intérêt écologique pour la reproduction piscicole ;</li><li style="text-align: justify;">déstabilisation de la ripisylve, vieillissante et non entretenue depuis les travaux de recalibrage, parfois perchée sur des zones incisées, entrainant la forma­tion d’embâcles bénéfiques pour la vie aquatique mais peu compatibles avec l’activité agricole.</li></ul>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">Le Longeau, depuis la fin des travaux de recalibrage dans les années 1990, n’est plus entretenu par les riverains. Face aux nombreux constats de dégrada­tion (embâcles, ripisylve trop dense et perchée, etc.) observés par les exploitants en 2003, le Syndicat intercommunal d’aménagement du Longeau et de la Seigneulle (SIALS) veut étudier les potentialités de restauration du cours d’eau. Cette première étude, menée en 2004, propose un programme d’actions préconisant surtout l’entretien de la ripisylve. Après de nombreuses discussions entre les partenaires et le SIALS, il est décidé, en 2006, de réaliser des prospec­tions supplémentaires en vue d’une action de restau­ration fonctionnelle et durable dans le temps.</p><p style="text-align: justify;">Cette étude met en évidence la possibilité de re­méandrage du cours d’eau avec la présence d’anciens méandres, parfois encore en eau, dans un bon état de conservation (ripisylve présente, tracé marqué). Ce type d’action, écologiquement plus viable, demande une forte concertation pour obtenir l’accord des pro­priétaires riverains. Cette concertation, menée par le SIALS et trois bureaux d’études, aboutit à des accords avec les propriétaires, notamment sur la conservation de l’ancien lit rectiligne pour assurer une surverse en cas d’inondation, le risque d’aggravation de l’ennoie­ment des parcelles étant l’une de leurs craintes.</p><p style="text-align: justify;">En 2008, dans le but de faire de cette opération une vitrine et d’en tirer un bon retour d’expériences sur les reméandrages, des investigations supplémen­taires sont menées pour qualifier l’état écologique de la vallée. Cette étude révèle la présence d’une faune et d’une flore protégées (mulette épaisse, cuivré des marais, stellaire des marais, germandrée des marais, etc.) et des habitats d’intérêt communau­taire (reine des prés, lisière humide à grandes herbes, etc.). L’intérêt écologique de la vallée du Longeau suscite alors de nombreuses questions autour du projet. Des réunions avec les associations protectrices de l’environnement et le Conseil national de la pro­tection de la nature (CNPN) aboutissent à un dossier d’incidence incluant des mesures pour limiter l’im­pact des travaux, notamment sur la mulette épaisse. Face à ce diagnostic, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle classe la vallée du Longeau et de la Seigneulle en espace naturel sensible (ENS) sur environ 627 ha. Ce site bénéficie ainsi, depuis mai 2014, d’une gestion particulière pour conserver les habitats et les espèces qui la composent.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">Les travaux de restauration de six annexes hydrauliques débutent en 2011. La présence des anciens méandres encore bien conservés facilite leur réalisation. Les tra­vaux commencent par le terrassement des 5 km d’an­nexes hydrauliques. Ils consistent à créer un gabarit du même ordre que celui rectifié prenant la forme d’un lit emboité. Comme prévu dans le dossier d’incidences, des moules sont déplacées, avant les pêches de sauve­garde, et replacées dans les secteurs du Longeau non impactés par les travaux. Le nouveau bras est ensuite mis en eau. L’ancien bras est partiellement comblé, avec des matériaux issus du chantier, pour permettre la décharge des crues. En retour, le substrat du lit com­blé est repris et disposé dans les nouveaux méandres pour diversifier les habitats. Des aménagements com­plémentaires sont effectués sur les parcelles agricoles pour faciliter leur utilisation (abreuvoirs, clôtures, etc.). Sur certains tronçons, des boutures sont plantées pour diversifier et densifier la ripisylve.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Mesures d'insertion environnementale,

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.3.1.0 (A) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

La gestion

<p>Les méthodes de gestion sont à l’étude dans le cadre des ENS.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">L’état initial sur cette vallée est mené en 2008. Il prend en compte le lit mineur et plus globalement la vallée alluviale du Longeau, d’Allamont jusqu’à la confluence avec la Seigneulle. L’état initial pour le lit majeur se compose d’inventaires faune et flore. Les mesures réalisées sur le lit mineur portent sur les poissons, la macrofaune benthique, les diatomées, les macrophytes et les caractéristiques hydromorphologiques. Des études poussées sont menées sur la mulette épaisse. L’état post-travaux sur le lit mineur est prévu annuellement de 2014-2015 (selon les paramètres mesurés) jusqu’en 2020. Ce suivi reprend les mêmes principes que l’état initial mais sur six stations : trois restaurées et trois situées en dehors de la zone d’intervention. L’état post-travaux sur le lit majeur est reproduit deux ans, quatre ans et six ans après travaux.</p>

Le bilan et les perspectives

<p style="text-align: justify;">L’opération permet de réouvrir 5 km de nouveaux méandres et de diversifier les habitats. Le diagnostic met en avant une vallée avec un fort intérêt écolo­gique. Au total, 101 espèces protégées sont recen­sées, dont deux espèces pour la flore et 99 espèces pour la faune.</p><p style="text-align: justify;">Les premiers résultats des études morphologiques du lit mineur montrent que les habitats se diversi­fient (substrat, faciès d’écoulement, etc.). L’hydro­morphologie des nouveaux méandres est encore en évolution du fait de la faible dynamique du Longeau qui demande un temps d’ajustement plus long. Des zones de dépôt et d’érosion sont cependant déjà ob­servées, signe d’un bon transport sédimentaire. Les faciès d’écoulement des nouvelles annexes hydrau­liques sont diversifiés pour la plupart.</p><p style="text-align: justify;">Deux ans après les travaux, aucune aggravation des inondations n’est observée.</p><p style="text-align: justify;">Le suivi sur le long terme, prévu jusqu’en 2020, per­mettra de valoriser le gain écologique apporté par ce type d’opération et d’estimer les bénéfices ou les préjudices apportés aux écosystèmes associés.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Les points forts de cette action sont : </strong></p><ul><li style="text-align: justify;">la réalisation d’un diagnostic initial à l’échelle de la vallée alluviale qui a mis en avant le fort intérêt écologique de celle-ci ;</li><li style="text-align: justify;">l’étroite collaboration de plusieurs bureaux d’études et des acteurs publics qui a permis le bon déroulement du projet.</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Les points faibles de cette action sont : </strong></p><ul><li style="text-align: justify;">l’impact écologique des travaux, sur un milieu abri­tant des espèces patrimoniales</li><li style="text-align: justify;">la concertation avec les exploitants qui a nécessi­té de longues négociations. Ces complications n’ont d’ailleurs pas permis de réaliser l’ensemble des tra­vaux projetés notamment la reconnexion d’une an­nexe hydraulique.</li></ul>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Un dossier de candidature est déposé pour les <em>Trophées de l’eau</em>. Ce site est visité par diffé­rents publics comme les universités ou les écoles d’in­génieurs pour présenter les travaux de restauration.</p>

Coûts

Coût estimatif du suivi sur dix ans

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

860 230 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 5 100 € HT |

| Coût du suivi | 234 550 € HT |

| Coût total de l’opération | 1 100 650 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM) 60% - Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle 10% - Conseil régional de la Lorraine 10% - DREAL Lorraine 10% - Fédération départementale de pêche 54 5% - SIALS 5% |

| Partenaires techniques du projet | - Onema - Direction départementale des territoires - AERM - Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - DREAL Lorraine - Fédération départementale de pêche 54 |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat intercommunal d'aménagement du Longeau et de la Seigneulle (SIALS)

|

| Contacts | |

| SIALS Mairie de Brainville, 26 Grand-rue 54800 Brainville |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<p style="text-align: justify;">• Synthèse des mesures d’insertion environnementale associées au projet de renaturation du Longeau - Bilan pour l’année 2013. Esope. 30 janvier 2014, 74 pages.<br />• Retour d’expérience d’un projet de reméandrage : le Longeau. Pierre Mangeot, AERM ; Christelle Soulas, Bureau d’études Sinbio. 2013, 26 pages. Consultable sur http://www.reseau-rever.org/?option=com_t41&t41=details&t41_db_id=biblio&id=116<br />• Projet de renaturation du Longeau Meurthe et Mosellan<br />- Présentation d’avant-projet. Atelier des Territoires,<br />Bureau d’études Sinbio. Janvier 2008, 18 pages.<br />• Projet de renaturation du Longeau Meurthe et Mosellan<br />- Étude de faisabilité et d’avant-projet. Atelier des Territoires,<br />Bureau d’études Sinbio. Janvier 2008, 52 p.<br />• Le Longeau et la Seigneulle en Meurthe et Moselle : Contribution de l’évaluation du milieu physique au suivi des travaux de restauration. GEREEA, AERM. Janvier 2010, 88 pages.</p>

Effacement du seuil du Moulin d’Hatrize sur l’Orne

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 22/03/2013

Créée le 22/03/2013

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Effacement total ou partiel d'obstacles transversaux |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Qualité de l’eau Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

janvier 2011 août 2011 |

| Linéaire concerné par les travaux | 5100 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | L’Orne |

| Distance à la source | 55.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 6.00 ‰ |

| Débit moyen | 12.00 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

CR381 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

HATRIZE (54253) |

| Région | Effacement du seuil du Moulin d’Hatrize sur l’Orne |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Assurer la sécurité des personnes et des installations</p>

<p>Maintien des usages (alimentation du canal d’amenée, pêche, loisirs…) et valoriser le site d’un point de vue paysager</p>

<p>Reconstituer une diversité de milieux sur 5 km de linéaire</p>

<p>Restaurer la continuité écologique</p>

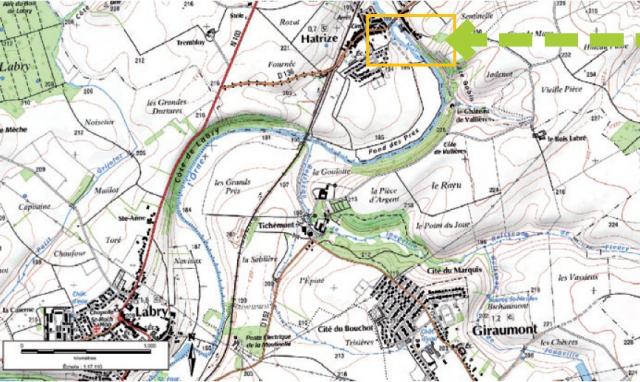

Le milieu et les pressions

<p>L’Orne est un cours d’eau de plaine long de 86 km. Il se jette dans la Moselle en aval de la ville de Richemont (57) après avoir traversé d’amont en aval les départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. Son bassin versant est marqué à l’amont par un plateau agricole puis, plus en aval, par une vallée encaissée urbanisée et largement touchée par les activités industrielles et minières. L’Orne est le cours d’eau principal du SAGE bassin ferrifère, dont l’enjeu majeur est la gestion quantitative et qualitative des systèmes aquifères et superficiels. En effet, suite à l’arrêt des activités minières, les réseaux de galeries ont été ennoyés, provoquant d’importants problèmes de gestion de la ressource en eau. En effet, la présence de failles dans le lit mineur et l’arrêt des rejets d’eau d’exhaure – eaux souterraines pompées et rejetées en surface – a entrainé une dégradation de la qualité des eaux souterraines et a conduit à l’assèchement complet ou partiel de certains cours d’eau. L’Orne et son bassin versant sont directement concernés par ces problèmes. Par ailleurs, de lourds travaux hydrauliques de drainage, de rectification, de recalibrage et de mise en place d’ouvrages hydrauliques – une quinzaine environ sur l’Orne – ont été réalisés dans les années 80, dans le but notamment, de gagner de l’espace foncier pour l’urbanisation et l’industrialisation sur la zone aval et pour l’agriculture sur la zone amont. Le site de l’ouvrage d’Hatrize est une ancienne minoterie qui a cessé son activité depuis 1988. Certains bâtiments ont d’ailleurs été démolis et le secteur est devenu la propriété de l’Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL) et de la commune d’Hatrize. Le site n’ayant plus d’usage économique et n’étant plus entretenu, l’ouvrage et le déversoir se sont détériorés au fil du temps posant un problème de sécurité. La présence de ce seuil, haut de 2 m et dont l’influence était ressentie sur 5 km à l’amont, contribuait à la détérioration de la qualité du milieu. En effet, en induisant la banalisation des écoulements, la rupture des continuités sédimentaire et biologique, l’appauvrissement de la végétation et l’altération de la répartition des débits, ce seuil altérait le fonctionnement écologique de l’écosystème et détériorait la qualité de l’eau avec des phénomènes récurrents d’hyper-eutrophisation en amont de la retenue.</p>

Les opportunités d'intervention

<p>La commune d’Hatrize souhaitait remettre en état l’ouvrage hydraulique du moulin d’Hatrize, au regard des problèmes de sécurité. Un dialogue avec les services de l’État a conduit à la réalisation d’une étude multicritères portée par le Syndicat des communes riveraines de l’Orne (SCRO), au cours de l’été 2008. L’objectif de cette étude était d’identifier la solution optimale d’intervention au regard des aspects hydrauliques, écologiques, économiques et sociaux pour trois ouvrages sans usage et en mauvais état sur le cours Meurthe-etmosellan de l’Orne (Homécourt, Moineville et Hatrize). Trois scenarii d’aménagements - abaissement, réfection et effacement – ont été émis pour chaque ouvrage.</p><p>Fin 2008, l’apparition d’une brèche dans la digue provoquant un risque d’érosion de berge et de rupture complet de l’ouvrage a accéléré la prise de décision pour le site d’Hatrize. Une démarche de concertation s’est alors mise en place entre tous les partis concernés par cette action. Certains d’entre eux (riverains, pêcheurs) souhaitaient une reconstruction du déversoir. Après plusieurs années de discussions, la solution d’effacement total a finalement été retenue. Néanmoins, afin de prendre en compte les volontés des acteurs locaux, des mesures complémentaires ont été réalisées pour conserver l’île qui sépare le cours d’eau du bief. Cela afin de maintenir un écoulement dans l’ancien canal d’amenée et également pour garantir l’accès au cours d’eau.</p><p>Le SCRO a accepté de s’engager dans l’effacement du seuil d’Hatrize, convaincu par trois arguments : l’efficacité de cette action pour rétablir la continuité écologique, le gain économique important par rapport à la réfection et à l’équipement, la disparition des contraintes de gestion et d’entretien des installations.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Le déversoir a été totalement supprimé laissant place à un seuil de fond ennoyé qui a notamment pour objectif d’assurer une alimentation minimale dans l’ancien bief et prévenir d’éventuels risques d’incision. Ce dernier a fait l’objet d’un réaménagement complet dans le but d’une valorisation paysagère et sociale : aménagement d’un ouvrage de contrôle des débits, destruction d’une grande partie de la digue, resserrement du lit mineur et implantation de banquettes végétalisées. Les vestiges du moulin ont été conservés. Sur l’île centrale ainsi que sur le secteur amont du déversoir, les berges ont été retalutées et des plantations installées. Enfin, sur le secteur de Labry (commune située 5 km en amont d’Hatrize), une action de restauration d’annexe hydraulique (ancien méandre) a été réalisée pour compenser la baisse du niveau d’eau et la perte de zones humides attenantes.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.1.0 (A) Entretien de cours d'eau

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p>Le SCRO a la charge de la gestion et de l’entretien des plantations ainsi que de la ripisylve. La commune est propriétaire de l’île qu’elle gère en termes d’accès et d’aménagement avec une vocation paysagère. Une grande partie des anciens bâtiments de la minoterie a été détruite sous maîtrise d’ouvrage de l’EPFL.</p>

Le suivi

<p>Un état initial a été réalisé en 2009-2010. Il ne fait pas réellement office d’état initial au sens strict puisque la brèche de 2008 avait déjà modifié l’aspect de la rivière. Les mesures avant travaux ont été effectuées sur trois compartiments : les poissons, les macroinvertébrés et l’hydromorphologie avec respectivement la réalisation de pêches électriques en 2009 et 2010, des prélèvements IBGN et la mise en oeuvre du protocole Carhyce adapté aux grands cours d’eau, en 2010. Des suivis après travaux ont été réalisés en 2011 avec les mêmes méthodes sur les compartiments poissons et hydromorphologie. Les prochains suivis seront réalisés en 2014, 2016 et 2021.</p>

Le bilan et les perspectives

<p>La création de la brèche en 2008 avait déjà provoqué une modification du milieu visible par la diversification des habitats sur plus de 2 km avec l’apparition de zones courantes – radiers, plats courants – et de bancs alluviaux. Après les travaux réalisés en 2011, plusieurs zones se distinguent :<br />En amont immédiat de l’ouvrage, le milieu n’a pas subi de changement majeur. L’abaissement seul de la lame d’eau (1 m) est sans effet sur la dynamisation des écoulements en raison du surdimensionnement historique du lit mineur issu des travaux hydrauliques passés. La zone est toujours de nature lentique et les gains d’habitats sont faibles. Cet abaissement produit par ailleurs un effet d’encaissement par la mise à nue des berges qui provoque une déconnexion relative avec le lit majeur du cours d’eau. Localement, quelques effondrements de berges (retalutage naturel) font néanmoins entrevoir une évolution positive du milieu : les hauteurs de berges ainsi diminuées devraient conduire à un retour progressif vers une reconnexion avec le lit majeur et la création de banquettes qui resserreront les écoulements.</p><p>Sur plusieurs kilomètres en amont, la diversification des habitats amorcée par l’ouverture de la brèche en 2008 s’est accentuée. L’effacement total du déversoir en 2011 a permis de gagner encore en linéaire diversifié (environ 1 km supplémentaire) et de retrouver une légère sinuosité du lit d’étiage par la formation d’atterrissements et les glissements de berges. Des zones courantes et une alternance de faciès sont également apparues.</p><p>La densité de poissons d’eau courante - goujon, chevesne, vandoise et chabot – a augmenté dès la fin des travaux (été 2011) et les espèces rhéophiles - hotu, barbeau - disparues du secteur dans la zone libérée par la brèche ont réapparu. Dans les zones à proximité immédiate de l’ancien ouvrage, les faciès demeurent lentiques et des poissons inféodés aux écoulements lents – gardon, tanche, brème…– sont observés.</p><p>Toutefois, les travaux étant récents, il n’est pas surprenant que les effets de l’effacement sur la faune aquatique demeurent assez minimes.Tout aussi important, en amont très peu d’arbres ont dépéri et/ou chuté suite à l’abaissement de la ligne d’eau, cela en raison de l’adaptation naturelle de la végétation couplée à une gestion sélective - très peu de coupes ont été effectuées au final.</p><p>La mise en place d’un seuil de fond, le retalutage localisé des berges et l’aménagement de l’île ont permis un maintien des activités et des usages associés à la rivière. La ligne d’eau du canal d’amenée alimentant la minoterie a été conservée, l’attractivité paysagère du milieu a été améliorée et l’accès au cours d’eau, notamment pour la pratique de la pêche, favorisé. La zone amont de l’ancienne retenue est encore fréquentée par les pêcheurs et l’apparition d’une diversité de milieux contribue à varier les techniques de pêche et les espèces ciblées.</p><p>Le site conserve ainsi l’empreinte des activités humaines passées, retrouve une dimension naturelle et permet la réappropriation de la rivière par la population. Les gens viennent notamment s’y baigner et y pique-niquer. Au final, la formation d’une brèche en 2008 a permis aux acteurs de l’eau de visualiser et de se projeter dans une situation de continuité partiellement restaurée. Les impacts provoqués par la retenue ont pu être mieux compris et appréhendés par la population. Cette vision a permis de mieux faire accepter le projet et d’entrevoir les mesures d’accompagnement qui pouvaient être proposées dans l’élaboration de ce projet.</p><p>Des discussions sont actuellement en cours concernant les aménagements à réaliser sur les deux ouvrages situés plus en aval (Moineville et Homécourt) afin de rétablir la continuité écologique sur le secteur. Ces derniers permettraient de gagner environ 20 km de continuité vers l’aval, plusieurs ouvrages infranchissables resteront à traiter avant la confluence avec la Moselle.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Le SCRO a envoyé un dossier de candidature à l’agence de l’eau Rhin-Meuse dans le cadre des Trophées de l’eau organisés par les agences de l’eau. Dans ce cadre, un film de présentation du projet a été réalisé en juin 2012. Par ailleurs, la commune d’Hatrize souhaite mettre en place des animations sur le site lors d’évènements annuels (fête nationale…).</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

440 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 0 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 490 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhin-Meuse (60%) - Conseil régional de Lorraine (30% dans le cadre d’un contrat plan Etat-région permettant un déplafonnement à 90% d’aides publ - Syndicat des communes riveraines de l’Orne (10%) |

| Partenaires techniques du projet | - Conseil régional de Lorraine - Agence de l’eau Rhin-Meuse - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - Fédération départementale de Meurthe et Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 54) - Conseil général de Meurthe et Moselle |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat des communes riveraines de l’Orne (SCRO)

|

| Contacts | Laëtitia Hilger - Syndicat des communes riveraines de l’Orne |

|

Autre contact : Vincent Burgun - Onema, Délégation interrégionale du Nord-Est (vincent.burgun@onema.fr)

marchespublics@jarny.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Création de chenaux de crues et restauration des échanges lit majeur/lit mineur sur la Vezouze

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 28/01/2010

Créée le 28/01/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Suppression des contraintes latérales |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de plaine |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) |

| Début des travaux Fin des travaux |

avril 2007 juillet 2007 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Vezouze |

| Distance à la source | 72.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

20.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

20.00 m

|

| Pente moyenne | 1.50 ‰ |

| Débit moyen | 6.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRCR286 |

| Référence du site Natura 2000 |

Non concerné |

| Code ROE |

Non renseigné |

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhin-Meuse |

| Région(s) |

LORRAINE |

| Département(s) |

MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |

| Communes(s) |

LUNEVILLE (54329) |

| Région | GRAND EST |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Gérer de manière durable et raisonnée les inondations en favorisant le stockage de l’eau dans le lit majeur</p>

<p>Restituer à la rivière son champ d’inondation actif</p>

<p>Réduire le risque d’inondation</p>

Le milieu et les pressions

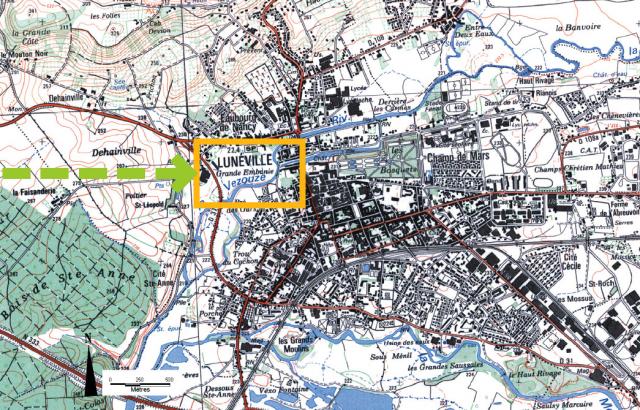

<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none" class="MsoNormal">La Vezouze est un cours d’eau de deuxième catégorie piscicole de <!--?xml:namespace prefix = st1 /--><st1:metricconverter w:st="on" productid="75 kilom│tres">75 kilomètres</st1:metricconverter> de long. Affluent de la Meurthe, elle draine un bassin versant de 560 km² essentiellement agricole. La Vezouze possède un régime de type pluvial et connaît une rapide répercussion des pluies sur son débit. Il en résulte des crues régulières et souvent violentes dans le secteur urbanisé de Lunéville. Ce phénomène est en effet aggravé dans l’agglomération par d’autres facteurs comme la réduction des surfaces naturelles d’expansion des crues ou les mauvaises conditions d’évacuation. La forte pression urbaine de ce secteur, couplée au risque d’inondation, a largement favorisé la stabilisation des berges du cours d’eau. Ainsi, des digues de protection et des enrochements de berges ont été mis en place et le cours d’eau a été régulièrement curé. Mais ces aménagements ont pour conséquences le blocage de la dynamique naturelle et la réduction des possibilités de débordements du cours d’eau dans les champs d’expansion des crues<span style="COLOR: windowtext; FONT-SIZE: 12pt"><font face="Times New Roman">.<!--?xml:namespace prefix = o /--><o:p></o:p></font></span></p>

Les opportunités d'intervention

<p>Suite aux importantes crues de 1983, 1998 et 2004, la communauté de communes du Lunévillois a engagé un programme global d’aménagement visant une meilleure protection des riverains contre les inondations. Dans ce cadre, plusieurs travaux de lutte contre les inondations ont été prévus. Ils comprennent des interventions sur le réseau d’eaux usées et pluviales de la ville, la mise en place de protections rapprochées mais aussi et surtout la restauration du champ d’expansion des crues.</p>

Les travaux et aménagements

<p>Les travaux ont consisté à élargir en certains points le lit moyen du cours d’eau. Une digue de protection a pour cela été arasée en rive gauche. Deux chenaux de crues, d’un mètre en moyenne sur 6 hectares ont été creusés, correspondant à un dégagement de 60 000 m3 de matériaux. Au sein de ces chenaux de crues, des milieux humides de type mares et annexes hydrauliques ont été créés. Des arbres ont été plantés sur les berges ainsi que des hélophytes dans les chenaux de crues. En complément de ces actions sur le milieu, des travaux sur le réseau d’eau pluvial ont aussi été réalisés : des clapets anti-retour et des stations de pompage ont été mis en place.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclature Eau (installations, ouvrages, travaux et activités)

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

3.1.4.0 (A) Consolidation ou protection des berges

3.2.1.0 (A) Entretien de cours d'eau

La gestion

<p>Le syndicat d’entretien de la Vezouze gère les embâcles au coup par coup de manière raisonnée.</p>

Le suivi

<p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none">Un état initial a été réalisé par un bureau d’études en 2000 puis en 2003, 2004 et 2005 sur le compartiment hydraulique. Des investigations de terrains ont été nécessaires pour étudier l’hydrographie, l’hydrologie, la topographie et la géologie du terrain. Une étude bibliographique a permis de faire l’état des lieux du compartiment biologique. Un suivi écologique (habitats, espèces) post travaux a débuté en 2010 et sera poursuivi jusqu’en 2014. Ce suivi consiste à décrire le milieu naturel et à évaluer les impacts (positifs et/ou négatifs) des travaux sur la faune et la flore en ciblant plus particulièrement le lit majeur reconstitué et les annexes hydrauliques créées. L’hydromorphologie et les communautés biologiques inféodées au lit mineur (poissons, invertébrés aquatiques…) ne sont en revanche pas étudiées dans le cadre de ce travail.<br />Les premiers résultats de 2010 et 2011 font état de plusieurs espèces qualifiées de remarquables pour la Lorraine, dont des insectes et des espèces végétales. Il sera donc très intéressant de suivre l’évolution de ces espèces sur le site. Une attention particulière sera portée aux plantes bénéficiant d’un statut de protection, ces espèces ayant été vraisemblablement introduites au cours des travaux de restauration<br /> </p>

Le bilan et les perspectives

<p style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none" class="MsoNormal">L’évolution écologique du site est très satisfaisante. Les résultats du suivi effectué attestent des effets positifs des travaux pour la biodiversité avec la présence de cortèges caractéristiques des milieux humides et la présence d’espèces remarquables du point de vue de la flore et de l’entomofaune. L’évolution et la diversification des zones humides annexes créées, qui présentent une végétation dense de type hélophytes, sont également très favorables à la reproduction du brochet (même si l’on ne dispose pas de suivi sur ce volet, les annexes hydrauliques présentent un potentiel fort de ce point de vue). <br>Sur le plan hydraulique, les résultats sont tout aussi satisfaisants. A l’amont de la zone restaurée, la hauteur et les surfaces inondées dans Lunéville ont nettement diminuées. <br>L’objectif premier de cette restauration étant la lutte contre les inondations, l’explication aux élus de l’intérêt de préserver le champ d’inondation et de diversifier les habitats en lit majeur a permis la réalisation d’un projet faisant le compromis entre objectifs hydrauliques et écologiques. Les objectifs multithématiques ont particulièrement motivés les élus qui se voyaient ainsi répondre aux attentes des riverains sur le plan sécuritaire et paysager. Les aménagements réalisés permettent d’allier gestion des inondations et amélioration de l’état écologique de la rivière.<br>Certains aménagements visant la protection d’enjeux forts restent lourds pour le milieu mais la reconnexion du lit mineur avec le lit majeur augmente fortement l’intérêt écologique du site. En outre, un cheminement piétonnier a été mis en place au sein de la zone et sa fréquentation régulière témoigne du regain d’intérêt du site pour la population locale qui avait tendance auparavant à éviter un secteur peu attrayant d’un point de vue paysager. Les travaux ont ainsi permis de valoriser la « nature » en espace périurbain.</p>

La valorisation de l'opération

<p>Une fiche retour d’expérience ainsi qu'une vidéo valorisant les travaux ont été réalisées par l’agence de l’eau. D’autres valorisations sont prévues à moyen terme.</p>

Vidéo - Inondation enrayée, Vezouze restaurée (AERM)

Coûts

| Coût des études préalables | 50 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 180 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

1 700 000 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 1 930 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l'eau Rhin Meuse: 34% - Direction régionale de l'environnement: 20.5% |

| Partenaires techniques du projet | - Agence de l'eau Rhin Meuse - Direction régionale de l'environnement |

| Maître d'ouvrage |

Communauté de communes du Lunévillois

|

| Contacts | Christelle Royer |

|

Communauté de communes du Lunévillois - 92 rue de Viller, 54300 Lunéville

croyer@cc-lunevillois.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS