Reméandrage de la Lemme dans les marais du Châtelet et de la Savine à Saint-Laurent-en-Grandvaux

Page mise à jour le 01/12/2017

Créée le 23/11/2017

Créée le 23/11/2017

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Continuité écologique |

| Début des travaux Fin des travaux |

juillet 2012 juillet 2015 |

| Linéaire concerné par les travaux | 7500 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Lemme |

| Distance à la source | 0.20 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

3.00 m

7.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

0.50 m

1.60 m

|

| Pente moyenne | 1.30 ‰ |

| Débit moyen | 0.80 m3/s |

| Contexte réglementaire |

Non concerné |

| Autres | Listes 1 L. 214-17 |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR505 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301313

|

| Code ROE |

11699

|

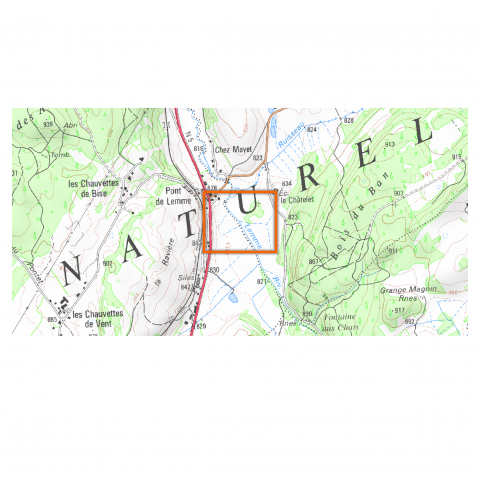

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Département(s) |

JURA (39) |

| Communes(s) |

CHAUMUSSE (LA) (39126) FORT-DU-PLASNE (39232) LAC-DES-ROUGES-TRUITES (39271) SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX (39487) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

Restaurer le fonctionnement du cours d'eau et des zones humides alluviales en lien avec les objectifs de concervation du site natura 2000

Associer la population locale au projet de restauration écologique

Le milieu et les pressions

<p style="text-align: justify;">Affluent de la Saine en rive gauche et sous-affluent de l’Ain, la Lemme est un petit cours d’eau de moyenne mon­tagne long de 17 km. Son bassin versant couvre 148 km2. Depuis sa source jusqu’à son confluent, la Lemme traverse, sur le plateau du Grandvaux, deux vastes zones humides, les marais du Chatelet et de la Savine, puis s’enfonce dans des gorges. Le bassin versant est occupé par des forêts mais aussi des prairies où se pratique l’élevage de vaches laitières pour la production du comté et du morbier.</p><p style="text-align: justify;">Le cours de la Lemme est aménagé dès le Moyen-Âge. Au début des années 1970, de gros travaux sont entrepris dans le cadre d’un plan de drainage. Afin de gagner des terrains agricoles sur les marais, des travaux de rectification et de recalibrages affectent la Lemme et ses affluents. Ces travaux n’ont pas l’effet escompté et l’ex­ploitation du marais est peu à peu abandonnée tandis que les saules le colonisent. Seules les par­celles en périphérie du marais restent exploitées (fauche, pâture). Les travaux conduisent à l’inci­sion du lit, amplifiée par le déficit en apport so­lide résultant des curages, à l’homogénéisation des écoulements, des profondeurs et des subs­trats, à l’appauvrissement en habitats piscicoles, au drainage des nappes d’accompagnement et à l’assèchement d’une partie du marais.</p><p style="text-align: justify;">De plus, la continuité écologique entre les marais du Chatelet et de la Savine est rompue par la présence sur la Lemme de trois seuils (de hauteur de chute de 0,6 à 1,3 m) infranchissables pour les poissons des têtes de bassin (truite fario et chabot).</p><p style="text-align: justify;">Malgré ces aménagements passés, les marais et les cours d’eau gardent un fort intérêt du fait de la pré­sence d’espèces végétales et animales protégées et/ ou patrimoniales et d’habitats d’intérêt communau­taire inscrit dans le site Natura 2000 « Grandvaux ».</p><p style="text-align: justify;">La Lemme est classée comme réservoir biologique (article L. 214-17 liste 1).</p>

Les opportunités d'intervention

<p style="text-align: justify;">À partir des années 1990, les acteurs locaux, notam­ment le monde de la pêche, prennent conscience des dommages occasionnés par les plans de drainage à l’intérêt écologique des marais et du cours d’eau.</p><p style="text-align: justify;">Le reméandrage de la Lemme est une des actions prioritaires du document d’objectifs du site Natura 2000 de Grandvaux (2009), et s’inscrit dans un vaste plan de reconquête du fonctionnement des zones humides. L’absence d’usages forts sur les marais et la proportion de parcelles communales (un tiers) comptent parmi les facteurs facilitateurs du projet.</p><p style="text-align: justify;">Après dix années nécessaires au montage du projet (étude préalable, phase de conception, démarches réglementaires, etc.), le projet, porté par le Parc na­turel régional du Haut-Jura (PNR) et soutenu finan­cièrement par de nombreux partenaires, voit le jour en 2011. Il se décompose en deux grandes phases : la restauration de la Lemme au niveau du marais du Chatelet, et la restauration de la Lemme au niveau du marais de la Savine.</p>

Les travaux et aménagements

<p style="text-align: justify;">L’objectif premier de ces travaux est de remettre la Lemme et ses affluents dans leurs lits d’origine. L’ancien tracé est retrouvé grâce aux données ca­dastrales, aux relevés topographiques de terrain, ainsi qu’à l’utilisation de télédétection aéroportée de haute précision. Lorsque le tracé originel n’était plus visible, un nouveau tracé a pu être dessiné sur certains tronçons.</p><p style="text-align: justify;">Le tracé du nouveau lit est creusé volontairement sous-dimensionné. Les berges sont façonnées de fa­çon verticale, l’érosion naturelle devant permettre de retrouver un profil naturel. Des matériaux miné­raux grossiers sont introduits au fond du lit du cours d’eau pour stabiliser les jonctions entre le nouveau tracé et le chenal conservé. Après la réalisation de pêches électriques de sauvegarde, les fossés de drai­nages et l’ancien cours sont comblés. Des bouchons de marne sont installés afin d’éviter une captation</p><p style="text-align: justify;">En complément de ces travaux de reméandrage, les quatre ouvrages infranchissables, situés sur la Lemme entre les marais du Chatelet et de la Savine, sont traités : trois sont effacés, un est amé­nagé pour permettre la libre circulation.</p><p style="text-align: justify;">Au total, 4,8 km de nouveaux lits ont été créés. Après la restauration du marais du Chatelet, la deuxième phase de travaux (restauration du ma­rais de la Savine) est effectuée en 2014, aboutis­sant au reméandrage de 2,5 km.</p>

La démarche réglementaire

Déclaration d’Intérêt Général

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.1.0 (A) Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

3.2.2.0 (A) Installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau

La gestion

<p>Aucune mesure de gestion n’est mise en place. Le site est laissé libre d’évoluer.</p>

Le suivi

<p style="text-align: justify;">Les mesures de suivi concernent la Lemme et ses affluents. Des expertises biologiques sont réalisées avant travaux via des inventaires piscicoles en 2009 et macroinvertébrés en 2004. Des inventaires d’habitats, de faune et de flore sont réalisés dans les marais du Chatelet et de la Savine. Des piézomètres sont installés avant les travaux pour suivre les effets de la restauration sur la nappe alluviale. Enfin, des mesures de température des eaux sont effectuées en continu dans les marais du Châtelet et de la Savine. Il est prévu de suivre l’évolution du milieu en 2017, soit n + 5 pour le Châtelet et n + 3 pour la Savine. De nouveaux inventaires seront réalisés sur les mêmes compartiments et selon les mêmes protocoles que lors de l’état initial.</p>

Le bilan et les perspectives

<div style="text-align: justify;">Cette opération permet de restaurer la fonctionnali­té hydraulique et écologique des 60 ha du marais du Chatelet et de 30 ha de celui de la Savine.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">L’état des lieux initial montre une dégradation hydro­morphologique de la Lemme et de ses affluents (ho­mogénéité des substrats, des profondeurs et des écoulements), impactant la qualité hydrobiologique, avec un peuplement d’invertébrés benthiques de faible variété taxonomique. Les résultats des pêches électriques montrent un peuplement déséquilibré dû à la mauvaise qualité des habitats aquatiques et à la faiblesse de la lame d’eau. En aval du marais notamment, le peuplement observé est très éloigné du peuplement attendu en raison de la faiblesse des effectifs de la truite fario et de ses espèces d’accom­pagnement, la loche franche et le vairon.</div><p style="text-align: justify;">Le suivi post-travaux devra permettre de mesurer l’évo­lution des conditions d’accueil du milieu aquatique. La fréquentation inédite du site par la marouette ponc­tuée et la bécassine des marais est un signe probable de l’amélioration du fonctionnement du marais.</p><div style="text-align: justify;">Les objectifs techniques (diversification des habitats aquatiques, connectivité avec le marais, reconstitu­tion des phénomènes hydrologiques avec soutien des débits d’étiage) sont atteints, malgré les contre­temps survenus lors de la phase de chantier (diffi­cultés liées à la topographie locale et aux conditions météorologiques). Les ponts de franchissement des cours d’eau, installés pour le chantier et maintenus, facilitent désormais l’accès aux parcelles agricoles.</div><div style="text-align: justify;">Ce projet a nécessité un très grand investissement de la part des chargés de mission du PNR du Haut-Jura. L’émergence du projet a été longue, avec une phase préparatoire complexe.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Au niveau local, aucun des propriétaires concernés ne s’est opposé au projet. Il s’agissait plus d’interroga­tions sur le devenir des pratiques agricoles.</div><div style="text-align: justify;">Les résultats du diagnostic ont permis de motiver la démarche de restauration de la Lemme. Le succès du projet repose sur la volonté commune de restauration des marais (acteurs locaux, acteurs insti­tutionnels) et sur l’importante communication à desti­nation des élus, riverains, scolaires pendant et après la phase de chantier. La forte implication de l’associa­tion de pêche de la Lemme (AAPPMA) est également une des clés du succès via son rôle de porteur de projet et de médiateur sur le terrain.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Le travail de communication engagé pour la pre­mière phase de travaux a porté ses fruits : l’accepta­tion du projet de restauration du marais de la Savine a été beaucoup plus rapide.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">In fine, cet ambitieux programme de restauration globale de la Lemme sur le plateau de Grandvaux a permis la restauration de la moitié amont de la rivière (7,5 km) et de 130 ha de marais, l’effacement de quatre seuils et le comblement de 6 km de fossés.</div><div style="text-align: justify;">Des actions similaires sont menées sur le ruisseau de Gavalo et des travaux sont prévus dans les vallées de la Bienne, de l’Ain et de l’Orbe jusqu’en 2018.</div>

La valorisation de l'opération

<p style="text-align: justify;">Un important projet d’accompagnement pédagogique est réalisé par la Maison de la réserve naturelle du lac de Remoray. Durant les travaux, ce programme concernait deux écoles primaires et un collège.</p><p style="text-align: justify;">Une exposition itinérante, incluant les travaux des scolaires, clôture ce projet pédagogique. La préparation du chantier, en 2011, sert aussi de support pédagogique à des étudiants en BTS.</p><p style="text-align: justify;">Un film sur le projet de restauration, réalisé pour restituer au grand public l’ensemble de la démarche, est à disposition sur le site internet du PNR du Haut-Jura.</p><p style="text-align: justify;">Enfin, le parc a mis en place deux panneaux informatifs sur la Lemme et les travaux de restauration.</p><p style="text-align: justify;"> </p>

Témoignages sur la restauration de la Lemme et de ses zones humides

Coûts

| Coût des études préalables | 78 000 € HT |

| Coût des acquisitions | 0 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

527 300 € HT

soit, au mètre linéaire : Non renseigné |

| Coût de la valorisation | 34 000 € HT |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 639 300 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (43,3 %), Département du Jura (26,2 %), EDF (11,7 %), - ministère de l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE) via un appel à projet (8,6 %), - Fédération départementale de pêche 39 et AAPPMA de la Lemme (5,9%), - PNR du Haut- Jura via les cotisations des communes du bassin versant (4,3%). |

| Partenaires techniques du projet | - Office national de l’eau des milieux aquatiques, Fédération départementale de pêche 39, bureau d’études Téléos. |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura

|

| Contacts | Pierre Durlet |

|

PNR du Haut-Jura

p.durlet@parc-haut-jura.fr |

| Maître d'ouvrage |

Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Jura

|

| Contacts |

Pierre Durlet PNR du Haut-Jura p.durlet@parc-haut-jura.fr |

Référence(s) bibliographique(s)

<p>• Diagnose écologique des cours d’eau de la zone humide du Pont de Lemme en vue de sa réhabilitation. Téléos H Décourcière, F. Degiorgi, M Goguilly, J.P. Grandmottet. Août 2004, 66 pages.<br />• Réhabilitation de la Lemme et de son Marais au niveau de Pont de Lemme. Communes de Fort-du-Plasne et de la Chaumusse (39) - Document d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau - Avril 2010 - Teleos, Hydrobiome. 147 pages.<br />• Restauration de la Lemme, de ses affluents et du marais du Chatelet - Bilan des travaux et de l’accompagnement pédagogique 2012-2014. Pierre Durlet (PNR du Haut-Jura), Maison de la réserve du lac de Remoray. 17 pages.<br />• Retour d’expérience - Restauration des milieux tourbeux - Restauration hydraulique d’un marais tourbeux par reméandrement d’un cours d’eau et de ses affluents, l’exemple de la Lemme (39). Pôle-relai Tourbières http://www.pole-tourbieres.org/IMG/UserFiles/Files/rexpe%20Lemme.pdf<br />• Site internet du PNR du Haut-Jura - pages consacrées au projetet film du projet : http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/gestion-environnement/restauration-des-milieux/restauration-en-riviere-et-milieux-humides.263-280-333__1302.php</p>

La restauration du Merlue et de son marais

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 15/06/2010

Créée le 15/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Retour du cours d'eau dans le talweg d'origine |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Bon état des habitats Conservation d’espèces patrimoniales |

| Début des travaux Fin des travaux |

juin 2008 août 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 1450 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | Le Merlue |

| Distance à la source | 7.50 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

Non renseigné |

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

3.00 m

|

| Pente moyenne |

Non renseigné |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR493a |

| Référence du site Natura 2000 |

fr4301334

|

| Code ROE |

Non renseigné |

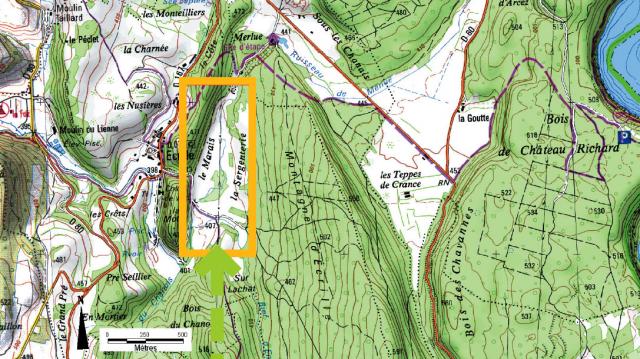

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

JURA (39) |

| Communes(s) |

ECRILLE (39207) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<p>Restaurer les habitats pour les espèces cibles : écrevisse à pieds blancs, chabot, truite.<br /> </p>

<p>Réhabilitation de zones humides dynamiques et fonctionnelles, à intérêts biologiques et écologiques rares.</p>

Le milieu et les pressions

<p> Le Merlue est un affluent de la Valouse, d’une longueur de 7,9 kilomètres. Son bassin versant est estimé entre 10 et 15 km2. Il est composé pour moitié de forêts exploitées et pour une autre moitié de prairies à herbage peu ou pas engraissées ; 10 % de ces dernières sont classés en zone marécageuses. La population piscicole est principalement constituée de deux espèces : la truite commune et le chabot. L’écrevisse californienne (ou écrevisse signal), espèces invasive, a été recensée.</p><p>Le Merlue, dans sa partie médiane, est accompagné d’un marais. Originellement, le cours d’eau traversait le marais. Mais, il y a plus d’un siècle, le Merlue a été rectifié et déplacé en bordure du marais dans le but d’assainir les terres et de faire croître une plantation de résineux (qui n’a d’ailleurs jamais été productive). Le lit rectifié du Merlue semble avoir affecté la connexion estivale avec la nappe d’accompagnement. Ceci explique à la fois la fréquence des assecs et le réchauffement d’une partie de la rivière : deux phénomènes qui ne sont plus observés en aval du marais, où le Merlue reprend son lit.</p><p>Dans la partie aval, le lit du Merlue a été élargi d’environ cinq mètres. La faible hauteur d’eau réduit les habitats disponibles pour la faune aquatique. L’absence d’écrevisses à pieds blancs ainsi que la présence d’écrevisses américaines sont autant d’indicateurs d’un certain dysfonctionnement du milieu.</p>

Les opportunités d'intervention

<p> Le Merlue fait partie du site Natura 2000 « Petite montagne du Jura ». Dans le cadre du programme Life Nature « Ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale associée », ce site a été choisi pour un projet portant sur la restauration de la population d’écrevisses à pieds blancs. La commune s’est très impliquée dans le projet et a soutenu la démarche auprès des habitants.</p>

Les travaux et aménagements

<p> Avant la phase de travaux, 19,4 hectares sont acquis dans le marais, grâce à l’intervention de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). Quatre hectares de saulaie envahissante et d’essences d’arbres indésirables sont arrachés.<br />Les travaux de restauration consistent à remettre le cours d’eau dans son ancien lit et à combler le chenal rectifié. L’ancien lit du cours d’eau est retrouvé par photographie infrarouge, l’examen des archives cadastrales n’ayant pas permis de le localiser. Seule une légère excavation-guide sinueuse, volontairement sous-dimensionnée (30 x 30 cm), est creusée le long du linéaire originel. Quelques rampes de fond noyées sont positionnées stratégiquement en fonction des contraintes d’ordres anthropique (pont, passage à machine agricole, etc.) et hydrologique. L’ancien lit est rebouché en respectant la stratification pédologique, par l’utilisation de terre végétale issue de terrains indemnes de produits chimiques.<br />Dans la partie aval, les résineux sont supprimés. Le lit mineur du Merlue est rétréci et rehaussé de 50 cm par apport de matériaux, disposés de manière à recréer un lit d’étiage sinueux et à conserver l’alternance de radiers et de mouilles. Les matériaux remis dans le cours d’eau sont des moraines issues des déblais des fondations d’une maison en construction dans le village. Le tronçon est terminé par une rampe d’enrochements en forme de selle de cheval noyée, positionnée à même altitude que le fond actuel du lit.</p>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

3.1.5.0 (A) Destruction de frayère

La gestion

<p> Le marais est entretenu par fauche et pâturage. C’est un agriculteur converti à l’agriculture biologique qui exploite le marais. Les secteurs non exploités feront l’objet d’une gestion appropriée (contrat Natura 2000 envisagé).</p>

Le suivi

<p> Un diagnostic piscicole est réalisé en 2007 par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) et porte sur l’étude des différentes populations de poissons et d’écrevisses présentes. Les populations d’invertébrés et la nappe d’accompagnement sont également diagnostiquées avant travaux. Le maire relève régulièrement le niveau des piézomètres. Un premier inventaire piscicole post-travaux est également réalisé en août 2009 par l’Onema. D’autres suivis seront réalisés mais ils n’ont pas encore été définis.</p>

Le bilan et les perspectives

<p> Cette opération a permis de retrouver le tracé originel du Merlue, de gagner environ 300 mètres de linéaire de cours d’eau et de rehausser la ligne d’eau du ruisseau sur 1 500 mètres. Dix hectares de zones humides ont été restaurés par cette action et une zone d’expansion des crues a pu être retrouvée. Les habitats du cours d’eau sont diversifiés et fonctionnels. Il est trop tôt pour pouvoir évaluer les gains biologiques de l’opération. Toutefois, les premiers résultats des pêches de suivis sont encourageants pour le chabot et la truite commune, notamment dans la partie restaurée. D’un point de vue social, l’acceptation de l’opération se fait bien depuis que le site se revégétalise. Le centre de vacances situé à proximité continue de jouir de la présence du cours d’eau. La prise en compte des activités du lieu fait parti des clés de la réussite du projet. L’exploitation agricole a pu reprendre, facilitée par les aménagements mis en place.<br />D’un point de vue technique, la présence d’un pylône EDF dans le marais a contraint l’action de restauration, obligeant d’adapter le tracé du lit du cours d’eau. Il est à noter également qu’en amont du tronçon restauré, un linéaire d’environ trois kilomètres de cours d’eau pourrait faire l’objet d’une opération similaire. À présent, il est prévu de travailler sur la qualité physico-chimique du cours d’eau en agissant de manière préventive sur les rejets domestiques et les perturbations liées aux exploitations forestières et agricoles.</p>

La valorisation de l'opération

<p> Un court métrage et un dépliant permettant d’expliquer la démarche entreprise aux habitants du secteur ont été réalisés. Des animations avec les scolaires du secteur et les enfants de la colonie de vacances ont aussi été organisées. L’opération a été présentée en conférences auprès du grand public et d’étudiants.</p>

Coûts

| Coût des études préalables | 24 500 € HT |

| Coût des acquisitions | 26 000 € HT |

| Coût des travaux et aménagement |

52 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 36 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 136 500 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - Communauté européenne - ministère en charge de l’environnement - conseil régional de Bourgogne - agences de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse et Seine - Normandie) |

| Partenaires techniques du projet | - Parc naturel régional du Morvan - Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) - université de Franche Comté |

| Maître d'ouvrage |

Adapemont - Association pour le développement et l’animation de la Petite Montagne

|

| Contacts | Éric Chaput |

|

Adapemont

Maison de la Petite Montagne39320 Saint-Julien

environnement@adapemont.asso.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

Non renseigné

Reconstitution des écoulements de surface de deux affluents temporaires de la Clauge amont

Page mise à jour le 19/02/2018

Créée le 10/06/2010

Créée le 10/06/2010

L'opération

| Catégories | Restauration et réhabilitation |

| Type d'opération |

Reméandrage |

| Type de milieux concerné | Cours d'eau de tête de Bassin |

| Enjeux (eau, biodiversité, climat) |

Ressource en eau (quantité) Conservation d’espèces patrimoniales Bon état des habitats |

| Début des travaux Fin des travaux |

septembre 2007 novembre 2008 |

| Linéaire concerné par les travaux | 3000 m |

Cours d'eau dans la partie restaurée

| Nom | La Clauge |

| Distance à la source | 6.00 km |

| Largeur moyenne à pleins bords avant travaux |

2.00 m

|

| Largeur moyenne à pleins bords après travaux |

Non renseigné |

| Pente moyenne | 10.00 ‰ |

| Débit moyen |

Non renseigné |

| Contexte réglementaire |

Parc Naturel Régional Réserve Biologique Domaniale |

| Autres |

Non concerné |

| Loi |

Non concerné |

Références au titre des directives européennes

| Référence de la Masse d'eau |

FRDR621 |

| Référence du site Natura 2000 |

FR4301317

|

| Code ROE |

Non renseigné |

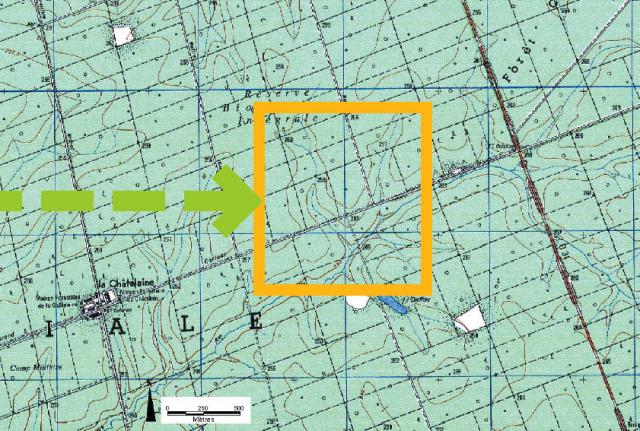

Localisation

| Pays | France |

| Bassins |

Rhône-Méditerranée |

| Région(s) |

FRANCHE-COMTE |

| Département(s) |

JURA (39) |

| Communes(s) |

CHISSEY-SUR-LOUE (39149) FRAISANS (39235) PLUMONT (39430) |

| Région | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |

Les objectifs du maître d'ouvrage

<P>Ralentir les écoulements et retrouver des conditions hydrologiques proches de celles des années 1970.<BR> </P>

<P>Bloquer l’érosion régressive.</P>

<P>Rehausser la nappe d’accompagnement du cours d’eau pour améliorer la production sylvicole.</P>

Le milieu et les pressions

<P> Le ru de la Sommière du Moulin et le ru de la Verne Fendue sont deux affluents temporaires de la Clauge amont. La Clauge parcourt 35 kilomètres avant de se jeter dans le Doubs. Elle s’écoule pour 70 % de son linéaire en forêt de Chaux, troisième massif feuillu d’un seul tenant par sa surface (22 000 hectares). Le réseau hydrographique du massif comprend 460 km de ruisseaux dont un dixième seulement est alimenté de manière permanente. Le peuplement piscicole est composé de la truite commune, du chabot et de la lamproie de Planer. L’écrevisse à pieds blancs est présente sur un petit secteur (quelques centaines de mètres). Dès 1950, inspirés par les agronomes, les forestiers, convaincus du caractère nuisible des nappes dans les sols pour les arbres, ont drainé, rectifié et curé, une centaine de kilomètres de cours d’eau dans le massif de Chaux, dans le but d’assainir ces parcelles.<BR>L’évacuation rapide des hautes eaux provoque alors de fortes érosions régressives. Les ruisseaux s’enfoncent et les habitats du cours d’eau se banalisent entrainant une régression des populations d’écrevisses. Depuis les années 1970, on observe un assèchement du chevelu du cours d’eau ; les limites à partir desquelles l’écoulement est permanent ont reculé de plusieurs centaines de mètres vers l’aval. Enfin, les exploitants forestiers de ce secteur observent, en particulier pour les chênes, une tendance au dépérissement.</P>

Les opportunités d'intervention

<P> Une partie de la forêt de Chaux (1 900 hectares) fait partie du site Natura 2000 « Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux ». Dans le cadre du programme Life Nature « Ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale associée », ce site est choisi pour un projet de reconstitution des réserves hydriques.</P>

Les travaux et aménagements

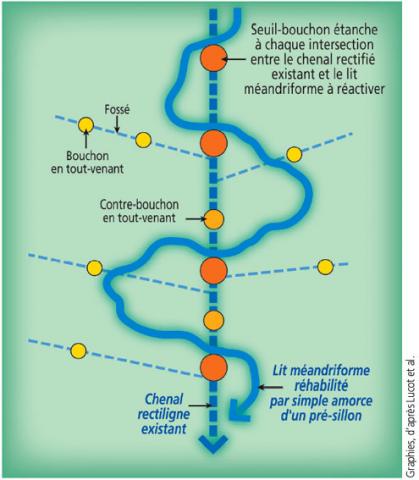

<P> Le lit méandriforme originel est réhabilité en oblitérant le fonctionnement du lit rectiligne à l’aide d’une série de « bouchons » étanches. Simultanément, un sillon étroit, peu profond et sinueux, est creusé pour amorcer le tracé méandriforme. Ce dernier est réalisé uniquement lorsque le tracé originel ou la connexion avec le méandre aval ne sont plus visibles. Cette « rainure » ne sert que de guide pour éloigner l’écoulement du tracé rectiligne : elle est donc impérativement sous-dimensionnée par rapport au gabarit supposé du lit méandriforme. À moyen terme, les segments de lit rectilignes et les fossés relictuels devraient être partiellement oblitérés par l’accumulation de la matière organique (débris ligneux, feuilles). Pour favoriser ce processus naturel, l’enlèvement des débris, encombres et embâcles dans le lit des ruisseaux, et même toute intervention sur leur ripisylve, sont proscrits.</P>

La démarche réglementaire

Nomenclatures s'appliquant sur le site :

3.1.2.0 (A) Modification du profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou dérivation d’un cours d’eau

La gestion

<P> Pour mieux prendre en compte les ruisseaux dans l’exploitation forestière, un schéma de desserte et d’exploitabilité « orienté eau » est mis en place par l’ONF. Ce schéma vise à aménager les dessertes, notamment les zones de franchissement des cours d’eau, et à adapter le parcellaire en fonction des ruisseaux de manière à diminuer l’impact de l’exploitation forestière sur ces derniers. Ce schéma permet de réduire d’au moins 30 % le nombre de passages busés (travail avec l’Onema pour le choix des passages busés et des gués).</P>

Le suivi

<p> Un état initial est réalisé en 2005-2006 par l’université de Franche-Comté. Un premier suivi est réalisé en 2008-2009. Le niveau de la nappe et les invertébrés aquatiques sont étudiés. Des piézomètres sont installés sur trois ruisseaux. Des mesures manuelles (tous les dix jours) et automatiques (tous les douzes heures, sonde de Schlumberger WS) du niveau de la nappe sont effectuées. Pour les invertébrés, les imagos sont capturés dans la végétation rivulaire à l’aide d’un filet d’entomologiste de type « fauchoir ».</p>

Le bilan et les perspectives

<P> Le suivi met en évidence une modification du fonctionnement hydrique des sols. La nappe est plus superficielle (– 20 cm) et l’amplitude des battements est diminuée. Le niveau en hautes eaux est rehaussé, les écoulements sont plus lents et donc plus favorables à la faune aquatique. Le stockage d’eau est plus important dans les sols. Le reméandrage a pour l’instant permis d’avoir quinze jours supplémentaires d’eau dans les sols au printemps (chiffre qui devrait augmenter avec le temps). Ces gains permettent de lutter contre le dépérissement du chêne.<BR>Un plus grand nombre de taxons d’invertébrés est recensé après les travaux. Une espèce jamais vue auparavant a été capturée, il s’agit du phrygane à carreaux (présents sur la liste rouge des invertébrés menacés d’extinction), qui est une espèce amirale des zones humides.<BR>Idéalement, pour restaurer complètement le fonctionnement hydrologique des deux affluents, il aurait fallu combler complètement les cours rectilignes ainsi que la totalité des fossés. Cependant, l’ampleur des travaux nécessaires à la mise en oeuvre de cette approche « exhaustive » auraient pu conduire à un bouleversement profond du couvert forestier, tout en risquant de dégrader les sols. Son coût s’avérerait également prohibitif, en particulier en raison de la quantité de matériaux à transporter.<BR>Au fil du temps, les bouchons vont devenir de plus en plus étanches et les parties rectilignes du cours d’eau se combleront naturellement. Le projet est peu interventionniste et les forestiers, qui ont l’habitude de travailler dans la durée, laisseront le temps qu’il faut au cours d’eau pour s’auto-combler dans les parties rectilignes (cinquante ans peut-être).<BR>Cette opération permet également de prévenir des effets potentiels du réchauffement climatique en agissant dès à présent pour rendre le sol plus frais.</P>

La valorisation de l'opération

<P> Cette expérience est valorisée à travers divers articles et rapports dans le monde forestier.<BR>Des visites du site ont été organisées lors de la restitution des travaux du Life. Des panneaux d’informations ont été mis en place.</P>

effets du reméandrement de ruisseaux temporaires en forêt de chaux

rapports de suivis

Coûts

| Coût des études préalables | Non renseigné |

| Coût des acquisitions | Non renseigné |

| Coût des travaux et aménagement |

100 000 € HT

soit, au mètre linéaire : 33 |

| Coût de la valorisation | Non renseigné |

| Coût du suivi | Non renseigné |

| Coût total de l’opération | 100 000 € HT |

Témoignage

| Existence d'un témoignage | |

| Témoignage | Non renseigné |

Partenaires et maître d'ouvrage

| Partenaires financiers et financements | - LIFE Ruisseaux (Union européenne, ministère de l’environnement, conseil régional, agence de l’eau RM&C et SN |

| Partenaires techniques du projet | - Université de Franche-Comté - parc naturel régional du Morvan - Office national de l’eau et des milieux aquatiques - délégation interrégionale Bourgogne Franche-Comté et service département |

| Maître d'ouvrage |

Office national des forêts

|

| Contacts | Vincent Pietra |

|

Office national des forêts

ou

Parc naturel régional du Morvan

vincent.pietra@onf.fr |

| Maître d'ouvrage | |

| Contacts |

|

Référence(s) bibliographique(s)

<P> Lucot E., Degiorgi F., Augé V., Pereira V., Badot P-M., Durlet P. (2008). « Les effets du reméandrement de ruisseaux temporaires en forêt de chaux (jura, France) sur le fonctionnement hydrique des sols riverains : premiers résultats », Forêt wallonne 97: 29 - 38.</P>

<P><BR> </P>

Espace perso

Espace perso Contact

Contact Glossaire

Glossaire

RSS

RSS